新时期学校治理的现实挑战与积极应对

2018-09-14秦玉友

秦 玉 友

(教育部人文社会科学重点研究基地 东北师范大学中国农村教育发展研究院,吉林 长春 130024)

学校治理(school governance)指称与领导、管理和指导公共教育相关的各个方面[1]1。治理是审视学校办学的重要视域。联合国教科文组织全民教育全球监测报告《消除不平等:治理缘何重要》指出,教育治理不是一个抽象的概念。它可以影响家长的生活、孩子的在校经历以及教育供给的效率与公平[2]13。为更合理配置教育资源,更有效提高教育质量,更明晰多元利益相关主体责权,更妥善依法依规处理教育问题,学校治理倡导多元利益相关主体参与学校事务,在讨论学校事务时这些利益相关主体更倾向于平等,信息向决策与决策影响的主体公开。在我国当下教育政策语境下,我们讨论学校治理,有着特定的问题背景。分析这些背景,对寻找与归纳学校治理中存在的问题,提出有针对性的改进建议具有重要意义。

一、为什么倡导学校治理

当前,我们倡导与提出学校治理,既与教育发展的宏观背景有关,也与潜在的或已参与到学校治理的多元利益相关主体的参与意识增长有关。大力推进城镇化、区域教育发展不均衡与多元利益相关主体参与意识的增强,使学校治理无论作为一种理念,还是作为一种实践,都显得必要而迫切。

(一)教育服务对象成分空前复杂

城镇化是学校治理的宏观社会背景。随着中国城镇化不断推进,数量庞大、不断增长的农村劳动力进城务工。据统计,2016年农民工总量达到28 171万人[3](见图1)。与大量农村劳动力进城相伴,产生大量进城务工人员随迁子女与农村留守儿童。据统计,2016年,进城务工人员随迁子女初中在校生数3 580 615人,小学在校生数10 367 103人。农村留守儿童初中在校生数5 362 151人,小学在校生数11 900 723人。城镇,特别是人口流入数量大的城镇,进城务工人员随迁子女不断增多,需要引入学校治理理念,多元利益相关主体参与学校治理以化解日益凸显的进城务工人员随迁子女入学升学问题。由于大量农村劳动力的流出,农村学校出现大量留守儿童,2016年前,留守儿童问题由教育部门牵头解决,学校解决留守儿童问题显现了许多局限性,不是其优势所在。2016年,《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》提出建立健全政府领导,提出“民政部门牵头,教育、公安、司法行政、卫生计生等部门和妇联、共青团等群团组织参加”的农村留守儿童关爱保护工作领导机制,突出了留守儿童关爱保护的治理视角。

图1 2011—2016年农民工总量及增速

(二)区域教育发展水平尚不均衡

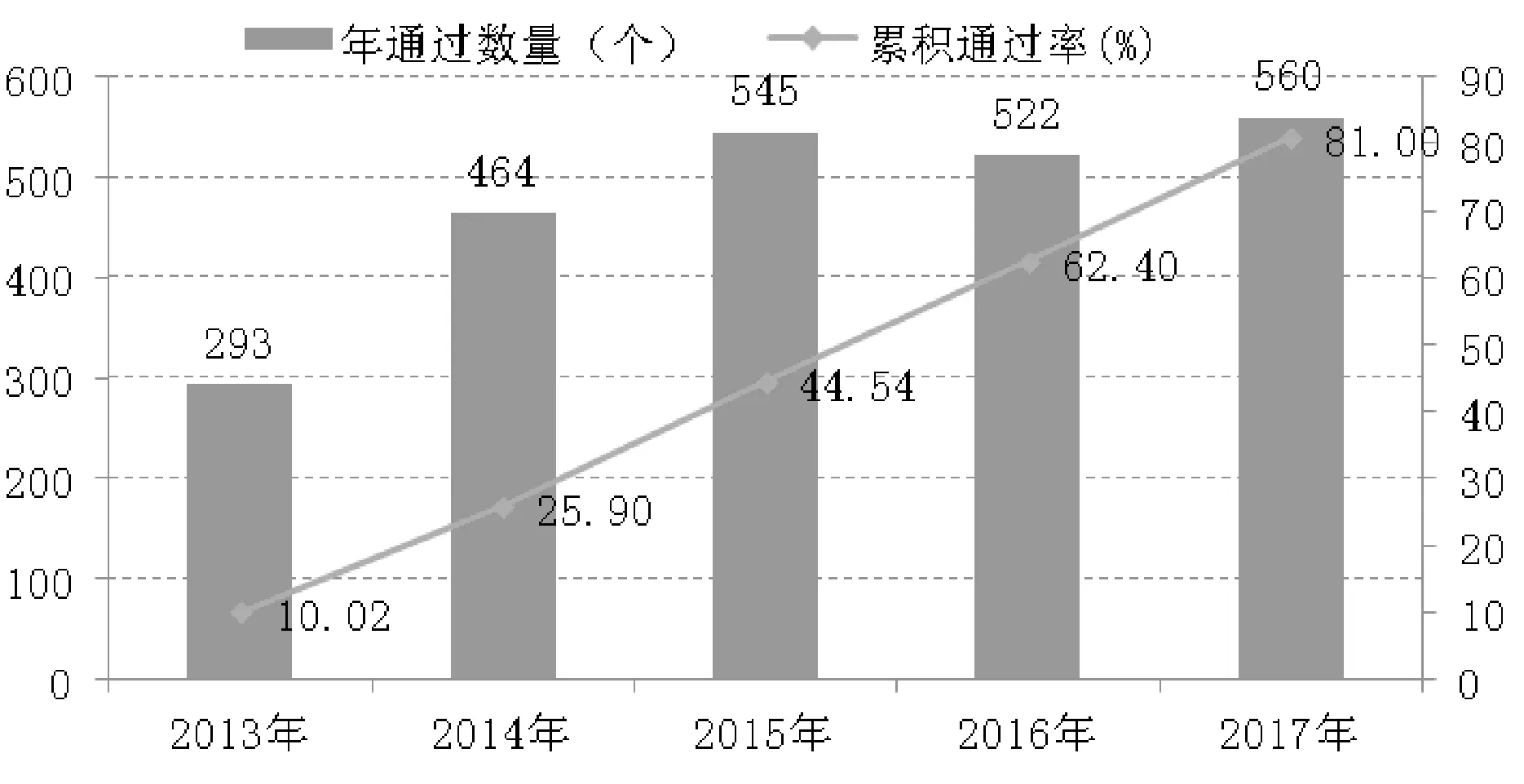

教育发展不均衡是学校治理的区域教育背景。近年来,国家高度重视区域义务教育均衡发展工作,2013年,国家启动义务教育发展基本均衡县(市、区)督导评估认定工作。2013年,293个县(市、区)通过认定[4];2014年,有464个县(市、区)通过国家督导评估认定[5];2015年,545个县(市、区)通过督导评估认定[6];2016年,522个县(市、区)通过督导评估认定[7];2017年,560个县(市、区)通过督导评估认定[8],我国到目前2 379 县(市、区)[注]2013—2016年,全国累计有1824个县通过国家督导评估认定,加上2017年的560个县,共计2 384个。据民政部信息,因行政区划调整,已经通过国家认定的县数减少5个,目前实有2 379个。参见:教育部教育督导局.2017年全国义务教育均衡发展督导评估工作报告[R]. 2018-02-28.通过认定,通过认定的县(市、区)所占比例为81%。

义务教育发展基本均衡县(市、区)通过率稳步提高(见图2),但是最终全部通过仍需继续努力。当然,不得不指出的是,这只是县(市、区)域义务教育发展基本均衡,离全面均衡还有较大距离,区域间义务教育发展水平差距更加值得关注。正如联合国教科文组织全民教育全球监测报告《消除不平等:治理缘何重要》指出的那样,学校处于向所有儿童提供优质教育这项运动的第一线。它们也是教育治理争论的焦点[2]15。由于人民日益增长的优质教育需求,县(市、区)域义务教育发展不均衡问题以及由此引发的择校问题普遍存在并日益表现出更严峻的挑战性。教育发展不均衡问题与择校问题会进一步引发上好学难、上好学远、上好学贵问题。教育发展不均衡问题与择校问题不是流出校或流入校以学校为单位能够解决的,至少必须在区域内以治理方式解决。

图2 义务教育均衡发展督导评估通过县(市、区)数及通过率

(三)利益相关主体参与意识增强

多元利益相关主体参与意识增强成为学校治理引入教育领域的重要推动力量。从各主体自身看,多元利益相关主体参与意识增强,他们对教育决策与决策影响的信息了解的需求不断增强,从有效参与和了解信息作为一项多元利益相关主体的权利视角看,多元利益相关主体要求参与学校事务。从多元利益相关主体试图参与的内容看,以治理的方式解决学校面临的问题呈现出必要性。利益分配与利益冲突已经不是单一学校能够解决的,需要与学校决策有“近距离”利益关系的多元利益相关主体以治理方式处理。优秀教师分配与流动就是学校所在社区间最大的教育利益分配。从学校角度看,优秀教师县(市、区)域内从一个学校流入另一个学校,跨县(市、区)流动[9]136-141,除了进行多维审视与系统的政策设计之外,必须通过治理方式解决。随着多元利益相关主体参与意识的增强,利益分配与利益冲突问题的敏感化,学校治理显得尤为重要。

二、学校治理面临什么挑战与问题

面对影响到多元利益相关主体或需要多元利益相关主体参与才能完成的决策与重要事项,各利益相关主体必须参与学校治理,表达他们利益关切,通过讨论、辩论、听证等形式,多元利益相关主体的利益诉求得到一定程度满足。由于支撑治理的观念、能力、信息准备不足,治理引入教育领域,面临一些需要应对的挑战与需要解决的问题。

(一)行政人员、校长管理惯性难克服

管理视域中,行政人员与校长是管理的主体。在学校治理实践中,不同程度地存在行政人员在学校治理中的适应问题、校长在学校治理中的纠结现象。管理取向中,行政人员是一个区域教育的管理者、校长是一个学校的管理者,行政人员会督促学校按区域教育行政部门的要求做好工作,校长会督促教师和学生按照学校的要求做好工作。学校治理需要行政人员和校长拿出平等的姿态与教师、家长一起参与学校治理。在学校治理实践中,行政人员和校长首先面临的最重要的问题就是克服管理惯性,为学校治理创造软环境,传统的管理取向使学校治理实践面临软环境准备不足的挑战。传统的管理取向下形成了行政人员、校长的管理惯性,他们更习惯向下一层级发力,缺乏基于动态信息关注外界复杂条件变化,与学校一道应对这些外部变化的意识,在城镇化与教育发展不均衡的背景下,当家长带动与教育驱动儿童流动时,传统的管理取向面临更加严峻的挑战与问题。学校治理多元利益相关主体参与意识的增加更凸显出行政人员、校长管理惯性的不合时宜。

(二)教师、家长、学生能力准备不足

多元利益相关主体的能力准备,是他们参与学校治理的促进性因素之一。教师、家长、学生能力准备包括参与愿望、知识基础、信息能力。教师、家长、学生能力准备不足包括参与愿望不强、知识基础薄弱、信息能力欠缺。从“参与动力”看,“出事”式参与是一些利益相关主体参与的一个重要特点,缺乏参与的抽象追求只盯着事关一己的具体利益得失,“校闹”式参与就是其中的一种极端表现形式。这种“选择式”的参与使多元利益相关主体的参与变得片段化。对于专业性比较强的教育决策参与而言,教师、家长、学生参与学校治理需要有一定的知识基础。但是教师、家长、学生对相关教育知识缺乏系统的学习与培训,理解学校教育的知识准备不足。在信息化背景下,教师、家长、学生参与学校治理,需要有较强的信息能力。当获得相关信息时,需要参与主体能够对信息进行选择、评估与运用。但是,当前作为学校治理主体的教师、家长、学生由于缺乏信息能力,对相关信息的选择、评估与运用是非常困难的。

(三)信息向决策与决策影响的主体公开不充分

信息向决策与决策影响的主体公开不充分表现在决策过程中、决策过程记录、决策信息公开时间三个层面。第一层面的问题是,在决策过程中,一些学校决策过程不规范。教师、家长、学生代表不能有效参与决策过程之中,在决策过程中不同程度地存在家长、教师与学生失语。最为典型的是,教师在学校治理中的失语现象,家长在学校治理中的被代表现象,学生在学校治理中的缺席现象。正如有研究者(Boston Davies & Ross Zerchykov)指出的那样,在教育中少有家长利益群体,有更多为(或代表)家长的利益群体,而不是家长利益群体[10]173-192。这些现象在一定程度上成为教师、家长、学生参与学校治理困境的写照。由于教师、家长、学生代表没有有效参与其中,在决策过程中就很难谈得上决策信息向教师、家长、学生代表公开。第二个层面的问题是,决策缺乏全程全面的记录,信息准备不完整。记录决策与决策影响的相关信息,本身具有一定的专业要求,同时又是一项繁重的工作。全程全面的记录具有挑战性,包含必要指标的全面信息的记录更具挑战性,满足多元利益相关主体对信息完整性的要求成为一个重要挑战。缺乏全程全面的决策记录影响了决策信息向决策影响的主群体公开。第三个层面的问题是,学校决策与决策影响的相关信息没有及时向多元利益相关主体公开。不能及时公开的信息会使多元利益相关主体因为信息失去时效而对信息失去兴趣,或者本来有效的信息失去利用价值。因为一些利益相关主体没有有效参与决策过程、决策过程记录不完整、决策信息公开不及时,教师、家长、学生等相关利益主体往往对决策充满猜想式推断。特别是当出现问题时,相关部门公布信息,他们首先是选择不相信,或者“选择性”相信。由于教师、家长、学生不知道决策相关信息,结果很多可以产生获得感的决策,他们都很难体验到获得感。

三、如何进行学校治理

考量如何进行学校治理,必须在认识到学校治理的必要性和把握当前学校治理面临的挑战与诸多问题的基础上,研究多元利益相关主体在处理学校治理面临的问题与挑战所出现的一些主要问题,研究学校治理中的价值定位、责权边界、治理能力、条件保障、治理思维,力争在学校治理实践中,价值定位明确、责权边界清晰、治理能力合格、条件保障有力、治理思维可靠,使学校治理更多地具备善的治理和善的学校治理的基本特征和要件,使学校治理更加有效[注]如:有许多研究指出善的治理和善的教育治理的特征与要件。如:有研究指出,好的治理有参与的(participatory)、共识导向的(consensus oriented)、问责的(accountable)、透明的(transparent)、负责任(responsive)、有效的与有效率的(effective and efficient)、平等的与全纳的(equitable and inclusive)、守法规(follows the rule of law)八个主要特征。(见:United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. What is Good Governance?[R] 2009-07-10.)有研究指出,好的教育治理需要标准(standards)、成绩信息(information on performance),好成绩激励(incentives for good performance)以及最重要的问责(accountability)等促进性条件。(见:Maureen Lewis & Gunilla Pettersson. Governance in Education:Raising Performance. University of Sussex and World Bank. 2009-12-22.)。

(一)牢记与坚守治理的价值定位与程序

学校治理要不忘初心,牢记与坚守学校治理的主题与价值定位,把建设与实现更加公平、更有质量、更富活力的教育作为现阶段学校治理的使命。学校治理要时刻避免走得太远不知道为什么出发的迷途,在学校治理实践中要不断回顾学校治理的主题与价值定位,并始终遵守学校治理各阶段的程序合理性。学校治理的价值定位是,从目标上看,要有效应对教育城镇化健康推进,应对区域教育均衡全面推进,尊重学校治理多元利益相关主体参与意识的理性提升,推进更加公平、更有质量、更富活力的教育实践。当价值冲突出现时,我们应该提供什么样的解决方案,让大家最满意又最不满意的回答,就是“视情况而定”。从长远看,学校治理必须加强价值治理能力。价值领导力的研究对加强价值治理能力有重要启发[11]4-6。价值位阶原则与价值整合等相关研究可以为解决价值冲突提供思想方法,当在一个位阶上不能寻求到价值整合时,可以在更高一级位阶上进行价值整合努力。目标正当性是本体性的正当性,必须强调的是不能为程序而程序。在治理议题选择与政策文本撰写上,要充分调研,梳理治理议题,在全面了解情况的基础上,突出重要而紧迫的事情的优先性。程序正当性是形式的正当性,必须认识到程序正当性为目标正当性提供了程序保证。程序正当性不仅有能保证把好事办好的功能,一个最重要的优势是它会让多元利益相关主体感到好事的好。在学校治理程序上,要设计科学的学校治理程序。在教育决策过程中,必须兼顾目标正当性与程序正当性,保证多元利益相关主体广泛参与,能够平等表达自己的利益诉求,多元利益相关主体的合理诉求必须被承认、肯定和有效考虑。在政策执行过程中,要对政策实施进度与政策实施效果向多元利益相关主体通报。

(二)明晰多元利益相关主体的责权边界

面对教育挑战,公众想知道谁对此负责,政策制定者试图寻找解决方案,加大问责力度往往成为首选[12]xii。联合国教科文组织全民教育全球监测报告《教育问责:履行我们的承诺》把问责定义为一种机制,政府和其他教育行动者都有义务报告其责任履行情况[12]xii。无论是加大问责力度,还是多元利益相关主体报告其责任,前提条件都是要明确多元利益相关主体的责权边界。学校治理的参与者包括政府、校长、教师、家长、社区代表、学生,他们有各自的责任与权利。有效的学校治理需要多元利益相关主体明确各自的责任与权利。政府有为学校提供充分的教育资源的责任。校长有领导与安排学校教育活动,并为教师提供教育资源和相应服务的责任。教师有按学校时间与任务要求完成教育教学任务和教育学生的责任。家长有配合学校教育学生的责任。社区有为学校教育提供安全卫生并有教育促进性的环境的责任。学生有完成自己力所能及的学习任务与学校交给的日常任务的责任。问责只是一种底线式机制,为保证底线的教育质量标准,不让多元利益相关者推诿责任。必须指出的是,优质教育成果除需要建立起多元利益相关主体问责机制外,更需要多元利益相关主体的共同努力。

(三)加强多元利益相关主体的能力建设

有效决策是决策者基于充分信息和信息能力进行的决策。具体来说,就是有效的决策是有信息能力的决策者基于信息的决策。为保证决策者基于信息的决策,需要加强多元利益相关主体的信息能力建设。信息能力是多元利益相关主体运用信息做出合规律性、有利于教育可持续发展、有利于学生健康发展的决策的能力。加强信息能力建设,一个前提性的内容就是让多元利益相关主体具有相应的教育知识基础,能够相对正确地理解教育,有科学的教育观、正确的教师观、健康的学生观,掌握基本教育知识和规律。加强信息能力建设,一个直接内容是基于信息的决策能力。这就需要对参与决策的利益相关主体进行培训,使他们在理解信息内涵的基础上学会建立不同信息的规律性关系,能够界定教育决策目标与教育目标达成度,并能够分析达成与没有达成的多元影响因素,找出关键因素,判断解决方案的科学性与可行性,寻找进一步解决问题的可能方案。

(四)完善利益相关主体参与的保障条件

多元利益相关主体有效参与治理的前提是他们随时可以获得学校治理的相关信息。为保证决策者基于信息决策,为多元利益相关主体提供的信息必须具备完整性、可获得性两个特征。完整性特征要求,为多元利益相关主体提供全面、全程和关键指标上的信息。全面信息使多元利益相关主体可以全面了解学校在一定时间点和时间段内各个维度发展水平和变化状况。可获得性,是说当前多元利益相关主体需要信息时,他们方便获得,方便阅读,方便运用。多元利益相关主体参与学校治理,需要有相应的时间保障、经费保障和参与制度保障。为保障各主体深度参与,一些利益相关主体可以通过选举代表的方式参与学校治理。选举代表的方式是一个既节约时间,又节约经费的方式。家长可通过家长代表,教师可以通过教师代表,学生可以通过学生代表,深度参与学校治理。家长、教师、学生可以通过定期对代表进行再选举的方式保证他们的代表忠实地代表他们的利益。

(五)建立问题友好型学校治理思维方式

为什么要建立问题友好型学校治理思维方式?以放权问题为例,治理视域下,政府往往会下放一些权力,不同利益相关主体会获得相应的权力与责任。根据联合国教科文组织全民教育全球监测报告《消除不平等:治理缘何重要》对中国教育财政权力下放的研究,权力下放可使学生人均支出出现基于地理位置和收入状况的重大差距[2]147。实践证明,中央转移支付机制和有针对性的重新分配有助于解决教育不平等问题[2]148。尽管许多学校治理实践都强调放权,但是加强治理能力建设,不是一个简单放权过程,而是一个针对要解决的不同问题,重新分配权力与责任的过程。在当前学校内外环境与要素快速发展情况下,对学校治理的问题针对性提出更加迫切的要求。从这个意义上讲,问题恰恰是我们真正做事的切入点,要发展就要发现与解决制约我们发展的真实问题[13]1-7。为应对更加复杂的教育发展状况,要建立问题友好型学校治理模式,在多元利益相关主体积极、平等参与中解决问题,提高教育发展质量。因此,在学校治理过程中,要减少把日常活动推向仪式化,以显示学校治理“在那里”,要以多元利益相关主体关注的重要问题为切入点,建立问题友好型学校治理思维,选择恰当、有效的问题解决方案,一个问题接着一个问题解决,一个目标接着一个目标实现,让多元利益相关主体在学校治理参与过程中充满成就感、效果感,增加学校治理效果的显示度,不断提高多元利益相关主体的参与积极性,建立起持续有效的动力机制。有了问题关注,多元利益相关主体就对学校发展与变化有了期望,家长可以接到孩子各个方面的发展与变化的反馈,家长参与学校治理的动力就会被强化。学校发展与变化的相关数据用于督政,可以让政府集中精力办大事,办必须他们参与才能办好的事,有效提高政府在学校治理中的工作积极性和工作针对性。学校、教师、学生发展与变化的相关数据用于学校改进,让校长、教师工作更具有针对性。