1915-1937年上海商业储蓄银行放款与投资探究

2018-09-13陈依依

陈依依

(西南大学 含弘学院,重庆 400715)

上海商业储蓄银行成立于1915年,是中国近代金融史上著名的“南三行”之一,是当时重要的商业银行。至抗日战争前夕,该银行在全国各地共设立了110多处分支机构,职工多达2775人,总存款近2亿元,还在上海宁波路50号建造了一幢七层银行大楼。其经营规模与总量曾一度位居全国私营银行之首,使得世人不得不对其刮目相看。

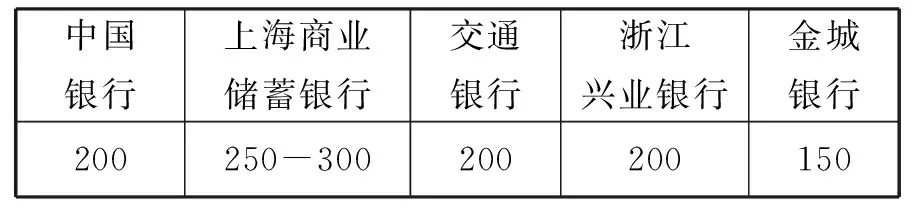

表1-1 上海商业储蓄银行成立前后有关华资银行情况一览表(单位:万元)*资料来源:据朱斯煌编《民国经济史》,出版不详,1948年,第723页一731页整理。转引自薛念文:《上海商业储蓄银行研究(1915-1937)》,博士学位论文,复旦大学,2003年。

当时,上海金融界的力量,外资银行位列第一,其次是钱庄,本国银行排名第三[1]。对此,陈光甫先生受刺激极深,为此他不断努力,希望开创一个新局面以改变当时的现状;此外,他想要建立一个管理健全的企业制度以及金融机构;同时,要消除腐败,建立真正意义上的商业化银行[2]。基于上述几点原因,陈光甫先生在1915年创办了上海商业储蓄银行。在开业时,该银行对外宣称资本有10万元,实际上仅有7万元,与全国许多银行相比几乎是微不足道[3]。在募资之初,投资者极少,总共只有7名股东。因此,当上海商业储蓄银行开业时,它被称为“小小银行”。然而,就是这样一家微不足道的银行,后来竟发展成为中华民国时期举足轻重的商业银行之一,并在当时的金融界发挥了关键作用[3]。对此,本文将以上海商业储蓄银行的放款与投资这两个侧面来分析和研究该银行独特的成功要诀和过人之处。

由上表可以看出,上海商业储蓄银行这家“小小银行”在刚刚成立的初期阶段,在全国银行业的竞争中并不占优势,起步资本之弱小显而易见。但到后来,其业务的繁荣发展,居私营银行首位。这些变化足以显示该银行在经营方面过人之处。

一、放款

(一)工商放款

从总经理陈光甫的态度和他为人民谋福利的社会理想以及对上海商业储蓄银行放款对象的调查中,可以看出该银行已接近商业性质。上海商业储蓄银行是较早提倡放款工商业的商业银行之一, 上海商业储蓄银行开业时陈光甫就在演说中说到:“一国工商业之发展,全恃金融机关为之枢纽。我国百业凋敝,其故由于金融机关之阻滞不灵。此次欧战,已得极好之教训:凡一国国民,苟无远识大志,即无可以立足之地。我国实业,今在幼稚时代,欲培植之,启发之,必当先有完善之金融机关。本行宗旨,注重储蓄,并欲扶翼中交两行,而为其辅助机关。”[4]陈光甫多次强调,发展银行业的目的是“辅助工商,服务社会”[5],他认为银行的主要任务就是协助工商业的发展。

由上表可见,1926年,上海商业储蓄银行商业放款的占比达到54.77%,这是放款的主体。其次,是个人放款,占20.81%。再次,是工矿企业放款,占比19.9%,而放款给政府机构仅占总体的1.38%。由此看出,工商业放款占绝对优势。

向工商业贷款,一方面可以促进工商业的资金流动,获得盈利,进而为银行创造巨大的利润;另一方面,银行业与社会各界联合,建立促进民族工商业发展的诸多机构[2],有利于促进我国民族工商业的发展,帮助国货度过困境,增强国货的竞争力,为国货抢占更多市场份额,对于外国商品在我国的倾销也起到一定的抵制作用,从而强固我国的经济基础,达到服务于社会的宗旨。

表1-2: 1926年12月31日上海商业储蓄银行放款对象统计表(单位:元)[注]资料来源: 中国人民银行上海市分行金融研究编:《上海商业储蓄银行史料》,上海人民出版社,1990年,第193页。转引自薛念文:《上海商业储蓄银行研究(1915-1937)》,博士学位论文,复旦大学,2003年。

(二)农业放款

20世纪30 年代初,救济农村经济已成为当时社会的共识。“自民国二十年全国大水以后,接着便是‘九一八’与‘一二八’两大事变,内地经济,已到了山穷水尽的地步。资本集中于上海一隅,无法运用。农村破产,尽人皆知,农民既占全国人口百分之八十五。如果无法救济农村,全国经济势必随而崩溃,同归于尽。”[2]

自1931年以来,上海商业储蓄银行开始了农村合作贷款业务。先后与金陵大学乌江实验区和北平华洋义赈会会同办理,其后事业范围逐渐扩大。1933年1月,上海商业储蓄银行在总行设立农合贷款部门,为各省较为完善的农业合作社发放款项[2]。

在商业银行的农村放款中,上海商业储蓄银行处于最前沿。其工作也受到社会的好评:“今以农业等为名之银行,尚未能实行救济农村之实,该行以一商业银行,乃能鉴于国民经济之危急,从事于人所畏惧之救济农村工作,其服务精神,殊堪为吾人所矜式。”[8]

农业放款是上海商业储蓄银行在经济困难时期一个创新,在缓解银行资金淤积和应对相应风险方面发挥了极大的作用,是20世纪30年代初经济危机和金融危机的产物。另一方面,中国农村的破产情况非常严重,向农村输送资金是挽救农村经济的一条必经之路。

表1-3 1934年上海各主要银行的农村放款数额(单位:万元)[注]资料来源:沪银行界积极办理农村放款,《银行周报》,1934年,第18卷第50号中整理。

二、投资

(一)公债

公债是旧中国银行投资的重要部分。“公债因易于脱售,且利息较之放款,更为优厚,故一般银行,皆乐于经营也。”[8]

政府作为公共利益的主体在城市更新中往往占据主导地位,而中央政府作为全局利益的掌控者和长远利益的维护者,一般通过直接与间接地手段影响着城市更新的进程。一方面,中央政府主要通过政策及法律手段,以及从地方政府城市规划方案的审查批准与监管上指导全国的城市发展进程;另一方面,中央政府将权力下放给城市政府,给予城市发展的自主权。但是,城市政府在更新过程中乱拆乱建以及随意变更规划方案,暴露了中央政府作为全局性利益主体的缺失。而在一些涉及到环境治理、土地资源保护、城市历史文脉的保护与继承等重大项目上,中央政府的导控力度不够。

虽然投资公债有巨大的利润,但是风险很大,主要是由于当时北洋政府自身的信用低下。比如:上海商业储蓄银行成立后的一个时期,北洋军阀政府为了维持庞大的军事政治开支,要么是不加区别地发行内债,要么是巧立名目向银行强索借款,或敲诈勒索,或以哗变相要挟进行索取。仅在1926年底之前,上海商业储蓄银行共为北洋军阀提供了超过25万元的军事和政治贷款。其中,收回无望就达近1万元,另有若干款项也偿还无期。[5]在南京国民政府1927年至1934年期间,该行共向政府借款1800多万元,其中近900万元未归还,超过187万元转入银行的收款程序。陈光甫对于政府这种强取豪夺的行径非常不满,曾经对此提出过批评甚至抨击。

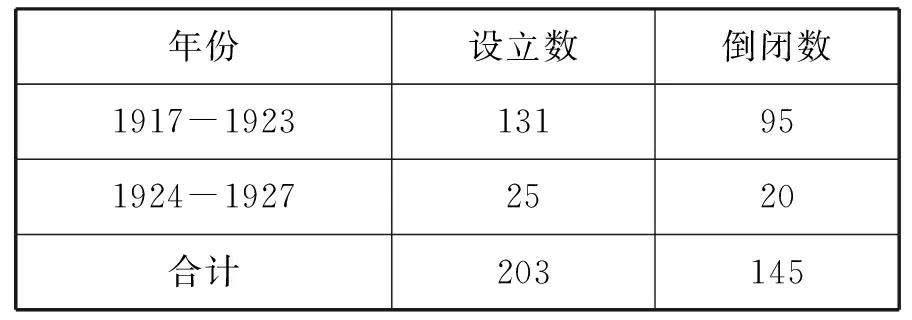

民国24年,中国、交通、浙江兴业、浙江实业、盐业、聚兴诚、中国垦业、中国农工、东莱、四行储蓄会、新华、金城、大陆、永亨、中南等十余家主要银行之放款用途均主要用于投资公债[10]。但上海商业储蓄银行在成立初期,对投资政府债券十分谨慎,与其他银行不同,它没有过分依赖投资公债以获得利润。事实证明,上海商业储蓄银行的选择是正确的。在世界经济危机对中国造成影响之后,这些过度依赖政府债券发展起来的银行很快就陷入了困境。1931年至1933年间,15家以经营公债为主或从事投机事业的银行宣告破产,这对本就脆弱的银行业再一次敲响了警钟[3]。

表1-4 1917-1927年全国银行设立、倒闭统计[注]资料来源:陈绍闻,郭庠林编:《中国近代经济简史》,上海:上海人民出版社,1983年版,第185页。

1926年底以前,上海商业储蓄银行对购买北洋政府发行公债持消极态度,很大程度上是由于不良借款的影响。但在当时军阀混战的年代,这种被迫借款的现象无法避免,尽管心存不满,但也束手无策,只能谨慎经营。

北伐战争爆发后,上海商业储蓄银行对于国民政府的借款态度有了明显的改变,对其借款逐渐增多,由此可以看出上海商业储蓄银行对于国民政府的支持。1927年1月1日,国民政府一次性借款15万元。与北洋政府军政借款相比,这个数额超过了总数的三分之二,是非常惊人的。

但是,由于国民政府初期一直到抗日战争前期国内状况混乱,投资风险巨大。因此,上海商业储蓄银行在此时非常谨慎,并回避国家政府债券发行和收购。与此同时,自20世纪30年代以来,陈光甫在管理上海商业储蓄银行时就已经主动地采取措施,逐步减少对政府债券的购买,转向对产业部门的更多支持,为中国民族资本主义的发展乃至国民经济的全面发展注入了更多新的活力[3]。

上海商业储蓄银行对于公债投资的态度几次转变,从这个过程中可以看出,上海商业储蓄银行的投资还是以盈利为主要目的。当然其中也包含着一定的爱国主义倾向:在财力上多支持有利于国家发展的政府,对于腐败无能的政府则多持消极躲避态度。与此同时,金融业对实业的投资,也帮助了民族资本主义乃至国民经济的发展。这些举措不仅有利于银行的稳定运行,也在一定程度达到了救国的目的。

(二)中国旅行社

中国旅行社是上海商业储蓄银行的一项特殊投资,对于该银行的发展具有举足轻重的作用。

中国旅行社的前身是上海商业储蓄银行于1923年设立的“旅行部”,1926年改组为中国旅行社。创立中国旅行社,一方面可以填补中国各银行在这一方面的空白,获得盈利,进而更好地贯彻上海商业储蓄银行服务社会的宗旨;另一方面,借助旅行社的强大宣传效应还可以更加广泛地推广上海商业储蓄银行的各类业务。值得欣喜的是,效果也很显著。许多民众正是对中国旅行社产生了强烈的好感,才逐渐去接触了解上海商业储蓄银行,办理个人业务,这些都大大地增加了上海商业储蓄银行的业务量,也是推动上海商业储蓄银行快速发展的重要因素。

上海商业储蓄银行对于中国旅行社的投资,是一项明智的选择。由于银行本身有着丰厚的经济基础,并与政府等其它部门有着千丝万缕的关系,为旅行社提供了更多经济与门路支持。反过来,创办旅行社又能帮助银行获得巨大的利润,还可以达到服务社会的目的,这有助于为银行赢得良好的社会声誉。但后来因受国民政府的压力,中国旅行社被迫与国民政府合作,投资东方旅行社,又使其社会影响力大打折扣。但总体来说,投资旅行社是上海商业储蓄银行一项成功的投资项目。

(三)实业投资

上海商业储蓄银行一直坚持“服务社会”的宗旨,追求正当、合理的商业利润,因此对于有益于国计民生的实业投资是乐此不疲的。自1927年以来,其直接实业投资大幅增长,到1935年,上海商业储蓄银行投资并参与了实业的经营,包括:杭州电气公司、大华火油公司、永俐化学工业公司、大华保险公司、华美烟公司、中国第一信用保险公司、宝丰保险公司、公泰盐号、大成公司、中国旅行社、宝华火油保险公司、申茂、申昌花号、宝华油公司、大储找等[1]。

上海商业储蓄银行一直非常重视铁路投资,例如:上海商业储蓄银行对江南铁路公司的投资。曾参与对政府交通部的车辆借款,以及适时与其它银行合作投资铁路。

中国近代的金融业,无论是银行还是民间钱庄,都愿意参与房地产业务。与 “北四行”、“四行储蓄会”一样,上海商业储蓄银行不仅向房地产商提供贷款,而且还直接经营房地产业。[11]

当然,地缘关系和政治因素经常也会在很大程度上影响到上海商业储蓄银行的决策。但在投资方面,上海商业储蓄银行一直谨慎规避风险,在投资中尽量不做无保障放款。同时,在贷款后及时收回资金也是上海商业储蓄银行特别关注的问题。

对于实业项目的投资,上海商业储蓄银行的理念不变,首先考虑的是最大限度规避风险,以获得利润;其次是为了服务于大众。这些理念都有利于上海商业储蓄银行的持续长远发展。

三、对现代银行业发展的借鉴

近代上海商业储蓄银行的成功发展模式虽然有其历史的局限性,但是该银行作为我国近代民族工商业的成功范例,也为我们现代银行业的发展提供了一些可借鉴的经验教训。

首先,从经营理念的角度来看,上海商业储蓄银行十分强调银行为社会服务的经营理念。该银行的服务态度和效率也确实得到了大众的赞扬。也正是“服务社会”的理念,使得上海商业储蓄银行在最短的时间内得到了大众的认可。该银行总经理陈光甫曾表示,银行必须要凭借大众对其的信任,来聚积社会资金,才能最终实现盈利。同时在经营方式上,上海商业储蓄银行顺乎民意,灵活多变,经营得法,善于创新,创造出了一系列科学灵活的经营方式和方法。这对于我们当今现代银行来说,都是值得借鉴的。

其次,从放款方面来看,上海商业储蓄银行为当今现代银行提供的借鉴经验是:应最大限度地放宽对于关乎国计民生的工商业、农业和实业方面的贷款条件。这既达到了服务社会、繁荣经济、保障供给、改善民生的目标,又能在一定程度上缓解农业、农村和农民问题所带来的压力,进一步促进整个国民经济的发展。同时也可以引导资金有序流动,拓展银行发展空间,以创造更大的利润。

其三,从投资方面来看,上海商业储蓄银行的确有一些经验值得我们借鉴。此外,由于社会历史的发展变化,上海商业储蓄银行当时的有些经验虽已经不适应我们当今的情况,但从反面提供了一些借鉴之处。例如,在公债投资上,中国政府的信用度很高,外汇储备强大,有着足够的还款能力,银行不用担心款项收回问题,因此在公债投资策略上不需要采取消极躲避的态度,在这一点上,上海商业储蓄银行的经验并不适用。再如,在处理与当时国民政府的关系上,上海商业储蓄银行有意规避与政府合作,由于旧中国的国民党反动政府与新中国人民政府在性质上不能相提并论,它的做法并不适用于当今社会,面临当前深化改革开放的新形势,银行在投资方面应积极寻求与政府合作,这既有利于取得一定的政策支持,也符合国家的产业政策导向,又能够达到增收盈利的目的,可谓一举多得。

本文主要选取抗战前上海商业储蓄银行快速发展的22年作为考察时段,从上海商业储蓄银行的工商放款、农业放款业务和公债、中国旅行社、实业投资业务方面入手,综合分析该银行的经营特色以及它的成功对于当时及后世的影响。上海商业储蓄银行的经营理念和投资策略,不仅对于银行本身,而且对于整个社会及后世银行业的发展来说,均有着极其重要的借鉴意义。