基于内容分析法的我国垂直绿化研究进展

2018-09-11陈明戴菲殷利华

陈明 戴菲 殷利华

垂直绿化的概念于1937年由美国学者Stanley Hart White提出[1],相对于平面绿化而言,它是利用建筑物的垂直面进行绿化(由于建筑墙面绿化为垂直绿化的主要方式,以下“垂直绿化”所指均为墙面垂直绿化)。在国外,垂直绿化发展已经较为成熟,日本在20世纪90年代就已经制定垂直绿化相关政策,将垂直绿化纳入法律法规;德国拥有该领域较为先进的技术;美国许多城市中可见垂直绿化的实施效果;新加坡通过相关政策推动垂直绿化的发展[2]。

相比之下,中国垂直绿化研究起步较晚。20世纪80年代,在上海、北京、南京、重庆等地较早出现了垂直绿化的实践[3]。2010年,随着上海世博会的举办,垂直绿化在国内掀起一阵新的热潮[4]。在高密度的城市建设空间中,发展垂直绿化不仅拓宽城市绿量,还可产生诸多生态效应,例如减缓雨水径流、缓解城市热岛效应、降温增湿、节能减耗等[5]。中国住房和城乡建设部于2015年8月28日颁布了行业标准《垂直绿化工程技术规程》,标志着垂直绿化在行业中的地位提升。

目前,中国垂直绿化研究成果丰硕,但都只涉及垂直绿化的某一方面。为了全面、系统性地了解垂直绿化的研究现状,基于CNKI相关文献分析,梳理了中国垂直绿化的研究历程与所属学科领域,总结其研究热点,并指出后续的发展趋势,尝试为中国垂直绿化的发展提供参考。

1 研究方法

内容分析法是一种定性与定量相结合的研究方法,其本质为将非定量文献转化成定量数据[6],从而研究文献中本质性的事实或趋势,对事物发展做出预测。这种方法可以客观地揭示文献含有的隐形情报内容,通过对相关文献的调查研究对某一研究领域得到系统性的认知[7]。

首先,通过内容分析法,从以下3个维度分析垂直绿化的整体特征:1)研究历程;2)所属学科领域;3)研究集中度。其次,重点关注近10年(2006—2015年)640篇文献的研究内容,列举其代表性成果,总结垂直绿化的研究热点和方向,并提出研究趋势。

2 整体特征分析

2.1 研究历程

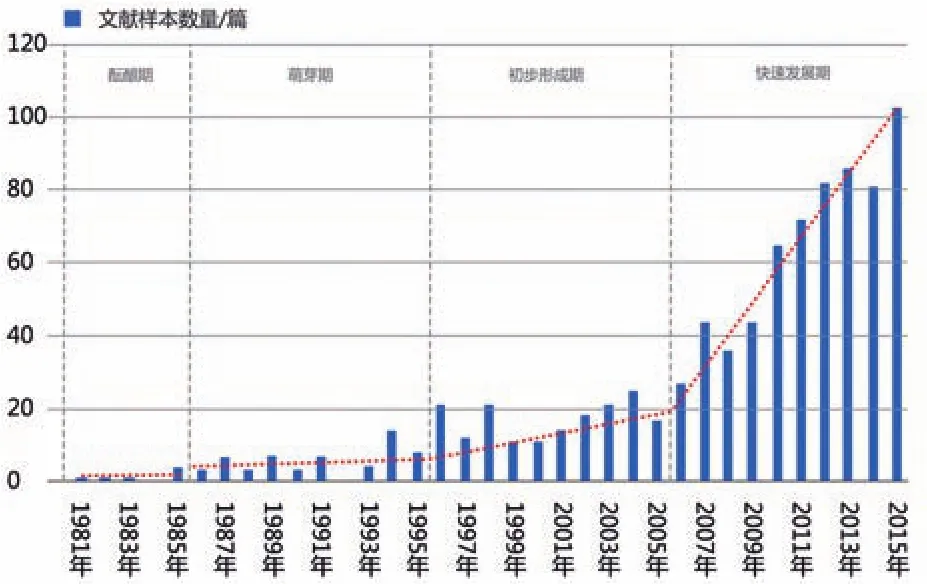

统计文献研究的时间分布发现,中国最早涉及垂直绿化研究的文章发表于1959年,建工部建筑热工组调查得到垂直绿化可降低室内温度1.0~1.6℃[8]。此后21年间(1960—1980年)无任何相关研究。结合中国实施的五年计划,可将1981年后的研究较清晰地划分为4个时期(图1):

1)酝酿期(1981—1985年):文献共8篇,改革开放以后,推进园林绿化工作,垂直绿化发展意识觉醒。该时期研究成果少,以概述为主,明确垂直绿化是拓展绿化空间和美化环境的新途径,介绍垂直绿化的类型、特点、功能等内容[9]。

2)萌芽期(1986—1995年):文献共56篇,分布不稳定,年发表量仍较少。研究以定性描述为主,集中于攀援植物的性状特征、观赏特性、繁殖特性。

3)初步形成期(1996—2005年):文献共171篇。随着人们生活水平的提升,开始关注人居环境的质量。积累理论与实践经验后,出现了调查研究,探索垂直绿化在中国不同城市或地区的发展现状,侧重植物种类、应用形式、存在问题以及发展策略等[10]。

4)快速发展期(2006—2015年):文献共640篇,大幅度增长,垂直绿化日益受到重视,研究内容多样化。技术方面,出现丰富的垂直绿化结构系统,并深入研究种植基质和灌溉系统[11]。植物品种运用在广度和深度上都有所拓展,品种涉及耐适性、观赏性与生态性,选择方式也更加科学。效益方面,通过实测和软件模拟有了量化的结论[12]。虽然研究进展迅速,但仍需一个长期的发展过程以使体系成熟完善。

我国的最高反腐败机构应该是从宏观上领导、监督和协调全国的反腐败斗争,因此,该机构的名称,不能拘泥于“反贪污”、“反贿赂”、“检察院”等狭义名称,可考虑定名为“中央廉政总署”或“国家廉政总署”。

统计文献研究的地域与机构分布,研究对象集中在上海、重庆、深圳、厦门等高密度的大城市,从事研究的机构以高校与科研机构居多,共占50.7%。因此推断研究发展基于2条线索,一是城市高密度建设空间不断侵蚀绿地与开放空间,激发研究不断开展;二是科研发展产生新技术,注入垂直绿化研究中。这些研究极少涉及室内垂直绿化,仅占总量的2%,因此以下研究仍以室外垂直绿化为主。

1 各年度文献数量分布图Annual quantity distribution of literature

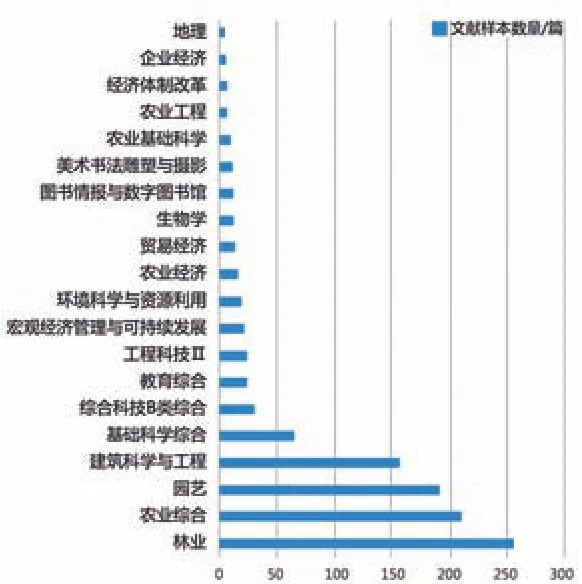

2 所属学科领域(前20个)The top 20 subject areas

2.2 所属学科领域

经文献整理,CNKI显示垂直绿化涉的学科领域共46个,主要包括5个:林业、农业综合、园艺、建筑科学与工程、基础科学工程,占总文献量78.6%(图2)。其中,林业、农业综合、园艺领域主要关注垂直绿化的植物资源与筛选,建筑科学与工程、基础科学工程领域主要关注其设计和施工建造技术。从图2还可以看出,垂直绿化还涉及环境学、生物学、美学等方面的研究,体现学科的综合性和交叉性。

2.3 研究集中度分析

对1981年以后的文献按照数量划分为11个等级,得到研究集中度图谱(图3),将近10年的研究热点归纳为4个方向:垂直绿化的植物品种应用、新技术应用、生态效益分析、实践应用及其他。下面就这4个方面内容阐述研究热点。

3 研究集中度图谱Research concentration map

3 垂直绿化的植物应用研究

植物应用是垂直绿化的首要工作,贯穿研究的整个过程。前期主要关注选择什么样的植物品种适用于垂直绿化,从80年代初就受到学者的广泛关注。到了90年代以后,开始出现植物配置、植物造景方面的研究,说明人们不再满足于单一的植物品种应用,更注重通过多样的植物营造美好的景观环境,然而这方面的研究成果不多,还处于一个相对较低的研究层次。

建筑环境、土壤、水分、温度、湿度等是垂直绿化植物生存的重要约束条件。早期的植物品种以爬山虎、扶芳藤、紫藤、南蛇藤等攀援植物为主[13],此后,景天科及草本植物也被逐渐运用到垂直绿化中[14]。目前,植物品种的选择仍是研究热点,研究人员正努力寻找更多的植物品种使其能达到更好的效益。

研究通过实验深入了解植物的抗逆性、长势、形态、生态功能等,基于层次分析法或百分法建立综合评价指标与权重体系,筛选出优质植物品种[15-16]。由于垂直绿化植物的生长环境条件恶劣,在应用中应考虑场地所处位置、墙面朝向、高度等因素,决定垂直绿化植物应拥有较强的耐旱、耐寒、耐阴、耐土壤贫瘠等特性,例如景天科植物、垂盆草、爬山虎、白蔹等[14,17-19]。此后,随着人居环境质量的改善,垂直绿化植物选择还应考虑它的观赏性,例如植物的花、果、叶、形态和观赏天数,可选择赤雹、山牵牛、金银花、打碗花等[13,20-21]。同时研究还关注植物的生态效益,以期达到降温增湿、固碳释氧、滞尘、水土保持等效益,例如常春藤、五叶地锦、桂叶老鸦嘴、薜荔、爬山虎等植物[18-19,22-23]。上述常用的植物品种在中国不同地区受气候影响,其植物品种数量与类型有着明显的差异性,绝大部分植物可适用于华中、华东、西南地区(西藏除外)。华南地区适用的垂直绿化植物品种最丰富[24],多达100种以上,其中包含山牵牛[20]、美丽桢桐[22]等热带植物。华北及以上地区植物品种大大缩减,以常见的爬山虎、紫藤、五叶地锦、山葡萄等植物为主[5],除这些品种外,蛇白蔹、南蛇藤、赤雹等是东北地区的特色植物品种[19]。西北地区植物品种最少,仅爬山虎、常春藤等少数几种攀援植物[25],其发展垂直绿化的主要目的是增加城市绿量,造景、生态方面的功能并不明显。

室内垂直绿化研究极少。相关文献表明,室内垂直绿化较多使用于商业建筑办公空间,由于室内光照、温度、湿度等因素影响,室内垂直绿化植物品种与室外有较大区别,侧重于选择耐阴、空气净化效果好的浅根系植物,例如龟背竹、绿萝、吊兰等[26]。

4 垂直绿化新技术研究

垂直绿化新技术的研究发展较晚,包含组成垂直绿化完整结构系统的研究不断增加。也有专门针对种植基质与灌溉技术进行的研究,但所占比例很小,意味着这类研究水平还处在一个相对较低的层次。

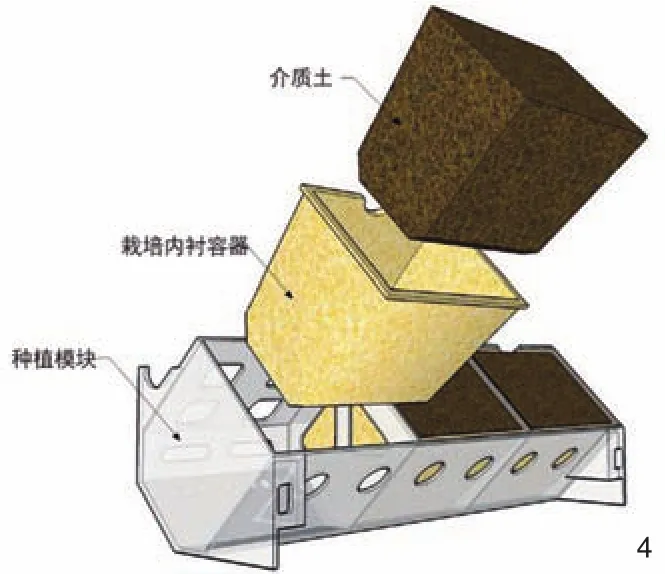

新型垂直绿化结构系统可归纳为挂板安装系统、模块种植系统、毡布种植系统[26-27](图4、5),这些系统在室内外垂直绿化均可适用。系统基本上由植物、种植容器、种植基质、灌溉系统、辅助支撑结构等要素组成,而室内垂直绿化则受限于光照、通风、温湿度等因素,往往需配套更高标准的光照补偿控制系统、温湿度检测监控系统、通风循环控制系统、灌溉系统、异常水位预警及断电保护系统等[28]。

传统地栽式垂直绿化栽植于地表土中,随着新技术的发展,基质被置于种植容器中,需综合考虑基质的重量、蓄排水性、营养含量、稳定性等因素,进而推动基质的研究。目前使用的种植基质分为以泥土类(泥炭、黄泥等)、植物有机类(树皮、腐叶、椰糠、木屑等)、砂类(珍珠岩、石英砂等)、矿石类(蛭石、浮石等)为主的天然基质和矿物质燃烧物(煤渣、粉煤灰等)、化合物(人造三聚氰胺尿素甲醛树脂、脲甲醛泡沫)为主的人工合成基质[29-31]。常用植物有机类为主的天然基质,人工合成基质由于稳定性较差,因此较少投入使用。同时研究也致力于种植基质材料的配比,使得基质肥力最佳、容重最小、对植物的生长效果最好。还针对不同植物品种(例如花叶络石、红叶石楠、常绿六道木),提炼适合它们的基质配方[4]。不同的种植系统决定了垂直绿化的灌溉方式,包括人工灌溉、自动灌溉(滴灌、喷灌)2种,其中滴灌为目前常用的一种方式。例如Osma Squareline系统、压力补偿聚乙烯滴灌系统。计算机程序根据环境温湿度、现有水量、植物各生长阶段等信息反馈,设置灌溉频率、灌溉量,并自动调节电磁阀,将水箱中的水分或营养液经水泵或压力补偿器输送到植物根部[32]。科学的灌溉能够保障植物的正常生长,但需注意水量的控制,避免水量过多导致植物烂根抑或使建筑受潮,以及不同高度水压不平衡带来的浇灌不均问题。

这些种植基质与灌溉系统的实验研究仅在部分城市开展,新技术应用尚不成熟。尤其西北地区受气候限制,植物筛选、栽培基质的研究较少,难以形成适合当地的垂直绿化新技术,因此仍以传统的地栽式垂直绿化为主[25]。相对而言,室内垂直绿化基本上依附墙面,以模块式、毡布式等垂直绿化技术应用为主[26]。

此外,这些技术与传统的自然地栽方式相比,需要较高的建设成本(种植容器、浇灌系统、固定框架等),模块、毡布种植系统每平方米的综合造价分别约1 000~2 000元、800~1 000元,比传统地栽式高出数10倍[33],也会产生相应的维护费用,因此普及度并不高。在实际应用中,提倡以自然栽种为主,室内或重要位置可适当采用模块式垂直绿化形式。

4 垂直绿化的模块种植系统Module planting system of vertical greening

5 垂直绿化的毡布种植系统Felt planting system of vertical greening

5 垂直绿化效益定量分析研究

垂直绿化研究涉及环境学科领域,虽然总体上文献所占比例不大,但垂直绿化从竖向空间增加城市总体绿量,对于调节城市小气候、改善空气质量、缓解雨水径流等具有重要作用与研究价值,逐渐成为当前的研究热点。说明人们越来越关注人居环境质量的提升,正努力寻找一些解决方法予以应对。早期的效益研究偏人的主观感知,后期通过定量分析方法,得到效益的具体量值,也为垂直绿化植物的选择提供参考。

1)降温增湿效益。降温增湿效益与植物的茂密程度、分布均匀度成正比,在距离植物覆盖层20cm范围内,环境温度可降低0.3~4.6℃,空气湿度提升4.1~9.7%[34]。秋冬季节垂直绿化对建筑具有保温作用,垂直绿化率越高,保温性能越好,当室外温度为15~20℃时,保温效果最佳[35]。外加垂直绿化墙面与建筑墙面之间会形成一个微气候区,该区温度波动范围比室外小,当2个墙面之间的距离在30~600mm之间,间距越小保温隔热效果越显著[36]。早期研究通过实验测量[37-38],以爬山虎为主要植物,得到垂直绿化降温增湿效果。随着数值模拟技术的发展,计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)开始得到应用[39]。

2)维持空气碳氧平衡。垂直绿化植物通过叶片固碳释氧,从而缓解城市热岛效应。据统计,每平方米绿化墙面可吸收1.375%的CO2,减少11%的CO2排放量[40]。

3)净化空气。植物叶片吸附空气中的颗粒物,达到滞尘效果。叶片表面披毛或叶脉越明显,滞尘效果越好。经测量,叶面积指数(LAI)为3.12±0.01的植物,单位叶面积和单位绿化面积可滞尘3.74g、11.67g,广州14.5万m²(2013年)的墙面绿化,一次滞尘量可达1.69t,加上雨水对植物叶片冲刷的影响,实际滞尘量远大于此[41]。室内垂直绿化植物可吸收甲醛、二甲苯和氨等有毒物质,在植物品种、规格、数量一致的情况下,垂直绿化的空气净化效果优于普通的地面盆栽摆放[28]。

6 实践应用及其他研究

2006年以来,垂直绿化的实践应用文献大幅度增加,重庆、上海、厦门、深圳等地开展了较多的调查研究。一方面,探讨垂直绿化在中国不同地区的发展现状,发现垂直绿化普遍存在覆盖率低、区域分布不平衡、绿化形式及植物类型单一、植物的管理养护不周等问题[42]。另一方面,探讨垂直绿化在城市不同场所的应用情况,较典型的有居住区、公共建筑及高校校园[26,31,43]。例如,深圳国际低碳城会展中心的外墙垂直绿化[31](图6)、江苏康居小区的垂直绿化项目、武汉纺织大学教学楼的垂直绿化等[44]。此外,2010年上海世博会期间展示了大量国内外垂直绿化的优秀作品,是我国垂直绿化发展的一大飞跃。尤其随着绿色建筑理念的发展,建筑垂直绿化一体化设计开始兴起,垂直绿化是建筑的表皮逐渐成为一种共识,在高层建筑垂直绿化技术上,研究提出了安装构架与墙体构造的创新设计,使垂直绿化突破高度的限制,应用范围更广[45]。研究还从建筑形态、建筑空间及构件、建筑功能等方面探索如何与垂直绿化相结合,使建筑设计达到经济节约、兼具景观及生态的多重效益,成为建筑设计未来发展的趋势之一[44]。

6 深圳国际低碳城垂直绿墙Vertical greening of Shenzhen international low carbon city hall

7 总结与展望

运用内容分析法,通过1959—2015年的相关文献统计,对中国垂直绿化研究进行全面分析,对近10年的研究成果进行总结,并针对如何形成完善的垂直绿化体系提出未来的研究趋势:

1)学科交叉发展。

垂直绿化研究涵盖林业、农业综合、园艺、建筑科学与工程、基础科学工程5个主要学科领域,文献量占78.6%,说明目前的研究还处于如何“建设”的初级阶段,主要探讨垂直绿化植物应用、构建技术、基质选择、灌溉技术等工程问题,还未形成一个完善成熟的体系。

建筑学科领域,在建筑设计之初应考虑垂直绿化与建筑表皮的结合,将垂直绿化真正融入到建筑中,为绿色建筑设计提供指引。环境学科领域,应对全球气候变化,垂直绿化作为城市绿色基础设施的重要组成部分,研究可对城市热岛效应、雨洪管理、空气颗粒物污染治理起到一定促进作用。

2)系统性的理论研究及设计指导方法。

目前理论研究深度不够,多以简单介绍垂直绿化的定义、类型、功能、建设方式等,此类研究大多结构、内容相似,缺乏深入的思考。虽有相关实践项目,但大多存在垂直绿化“千篇一律”的问题,相关研究也仅处于项目的介绍层面上。

未来的研究应注重垂直绿化的营建设计,针对不同地域、气候条件、建筑类型的垂直绿化形式、面积、基质、植物选择、管理养护等进行深入研究,注重低成本种植容器和支撑构架体系、人工合成基质的稳定性、结合当地主要植物品种的灌溉频率、灌溉量等研究,形成一套完善的设计指南,因地制宜地建设垂直绿化。

3)景观绩效评价体系构建。

虽然垂直绿化的效益研究已有部分定量分析成果,集中于生态方面的降温增湿效益,而垂直绿化缓解雨水径流、降低空气污染及其产生的社会、经济效益尚未有深入研究。

可结合垂直绿化建成实施效果的长期监测,构建一套成熟的指标评价体系和绩效工具,对垂直绿化建成后的各类效益进行评价,验证设计的可行性,促进垂直绿化的可持续发展。

注释:

图1~3均由作者绘制;图4引自参考文献[27];图5引自参考文献[26];图6引自http://epaper.oeeee.com/epaper/H/html/2017-08/31/content_65132.htm。