不同属性人群对原风景的景观偏好研究

2018-09-11张姣姣洪波

张姣姣 洪波

1 前言

近些年,随着中国经济的飞速发展,园林城市、生态化建设等给园林行业带来了良好的发展机遇。城市景观设计者结合人与自然和谐相处的自然观对城市环境进行改造设计,营造舒适、优美、宜居的城市空间环境。但在实践过程中有许多设计者却忽视了大众对景观的喜好,一味地营造千篇一律的城市景观,造成了大众对景观的审美疲劳。对于城市空间的使用者来说,能满足其情感诉求、重构心灵故乡和情感家园的“乡愁”的设计才最能引起共鸣,而原风景设计是城市空间“乡愁”设计的主要内涵[1-2]。因此原风景研究逐渐受到国内外关注。

原风景是人们幼年时期遇到过的印象深刻的风景,是人们在某个地域长期生活过程中意识里形成的对这个地域永恒性的定影景象[3]。这种定影景象包括生活风景、自然风光、构筑物、气候、风俗等多个方面。各地区人们由于家庭背景、教育水平、年龄程度、生活地区等不同条件的影响,每个人意识所形成的原风景存在明显差异。但是在同一地区或民族生活的人们拥有共同的生活文化背景和气候条件,这些人文、历史、风俗、气候等背景使其形成了近似的深层意识,因而原风景存在一定的共通性。研究表明,日本冲绳地区人们共通的原风景是自然环境和具有当地文化特色的景观要素、生活风景等[4],西根町地区人们共通的原风景是田地[5],整个日本民众共通的海滨原风景是海浪、岩石桥和落日[6],瑞典共通的原风景为农田草原景观[7]。

为营造满意度较高的原风景景观,相关学者开展了大量的研究。在有关原风景的组成要素方面,灌木林、落日等选择频率较高;在有关原风景的空间组成方面,隐蔽性较高的森林景观占比较高[8];在有关原风景与对景观感知的关系方面,王之婧等的研究表明原风景对景观感知存在明显的影响,个人因素在原风景对景观感知的影响中起着极为重要的作用,但是在原风景的景观偏好方面研究较少[9]。

目前原风景的相关研究主要集中在对原风景的分类及其组成要素方面的研究,研究方法形式多样,其中3种调查形式最为常见,且能从一定程度上反映原风景的组成要素和分类情况:1)将某个地区有代表性的景观拍摄成照片,让被调查者从中选出印象最深刻或者最能代表这一地区的照片,调查者再通过分析总结出当地特有的原风景(受雇拍照法)[5];2)给被调查者一张空白纸让他们在纸上画出对某地山、水、村落、田等所处位置的印象,根据所得图纸判断被调查者对当地印象深刻的景观[5];3)通过发放问卷或访谈,让被调查者写出或说出对某地印象深刻的景观,最后调查者对提到的要素进行整理分析得出结论[10]。

综上可见,目前日本、欧洲部分国家对于原风景的研究较为深入,而中国相关研究较少。本研究针对现今中国城市景观设计中出现的“ 人性化”“情感化”的缺失问题,通过采用深度访谈和量表式问卷的方式对大众进行调查,了解大众对心灵深处原风景的熟悉度、认可度和怀念程度,定量分析不同性别、年龄、学历、职业、地区等背景下大众心中的原风景的景观偏好,寻找其不同特性,进而为今后城市景观建设中的“乡愁”设计提供借鉴和参考。

2 研究方法

为了提高结果的可信度和准确度,笔者对大量文献资料进行精准阅读分析,并通过深度访谈与发放标准化问卷的方式对大众心中的原风景进行统计。其中标准化问卷采用社会调查和心理测验等领域中最常使用的态度量表形式—李克特量表法进行制作[11]。为了确保问卷的合理性,运用SPSS17.0对问卷进行信度检验和效度检验。

2.1 调查对象

根据前人的研究,原风景是人们在七八岁到18岁之间形成的主观性景象[9],因此选定的调查对象均为年满18周岁的公民。调查问卷主要从性别、年龄、地区、生活环境(18岁之前)、学历、工作类型6方面对调查对象的背景做准确了解,并对其景观偏好进行深入分析(图1)。

1 不同属性被调查者占调查总体的比例The ratio of respondents with different attributes to the total number of surveys1-1 性别比例Gender ratio1-2年龄比例Ages ratio1-3生活环境比例Living environment ratio1-4地区比例Regions ratio1-5学历比例Degrees ratio1-6职业比例Occupations ratio

2.2 调查内容

景观偏好是人们对某一景观的喜好程度,这种喜好程度从某种意义上可以理解为大众对于这一景观的态度[12]。社会心理学中,态度的成分(态度三要素由心理学家S.Rosenberg 和C.I. Hovland提出)包括认知因素(个体对于外界事物的某种心理印象)、情感因素(个体对于某一事物的评价)、行为倾向因素(个体对外界事物预备采取的反应或者行动倾向)[13]。因此本问卷根据态度三要素理论将景观偏好分为认知、情感、行为3个维度,采用李克特量表法对被调查者的原风景景观偏好进行测试[1]。

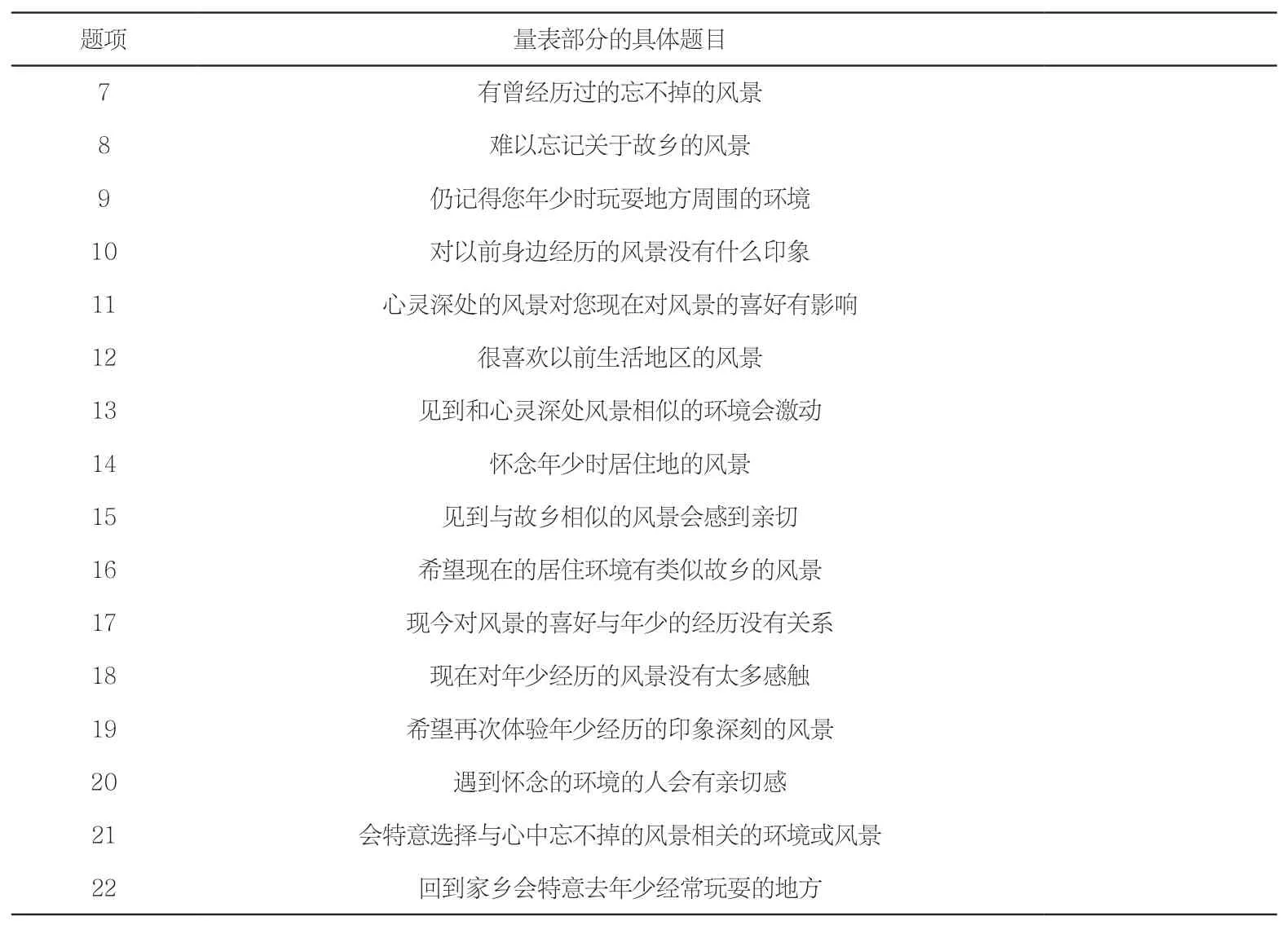

问卷分为访谈式(表1)和量表问卷(表2),其中访谈式问卷包含12项,用于了解调查对象对年少时经历风景的印象以及其对原风景的理解和认识,在此基础上进一步制定量表问卷。量表问卷包含22道题目,其中1~6题为对被试者属性(这里的属性指性别、年龄等被试者的基本信息)的了解。7~22题设有正向题目和反向题目2种题型,其中反向题目为10、17、18(反向题目可检验被调查者是否真正用心填写问卷,可增加问卷的信度[14]),其余均为正向题目。根据态度三要素对问卷题目进行维度划分:7~11题属于认知维度,12~18题属于情感维度,19~22题属于行为维度。问卷主体部分每道题目包含很不同意(-2分)、不同意(-1分)、说不准(0分)、同意(1分)和非常同意(2分)5个选项。最终得出的总分即为被试者的总态度。

表1 访谈问卷调查项目Tab. 1 Items of the interview questionnaire survey

表2 量表问卷调查项目Tab. 2 Items of the scale questionnaire survey

2.3 调查步骤

2.3.1 试前准备

首先查阅与原风景相关的文献资料,确定问卷目的—调查不同人群对原风景的景观偏好。进而了解问卷设计、问卷类型、问卷发放形式等相关的基础知识,根据已有研究初步确定问卷内容。

2.3.2 问卷确定

制定访谈问卷,选取不同属性人群进行交流访谈,了解他们对年少时经历风景的印象以及对原风景的理解和认识,根据访谈中提到的关键词及问题进行总结筛选,初步确定量表问卷的可行性。通过多次讨论,确定初步制定的量表问卷需要修改、删减、添加的题目。

2.3.3 问卷分析

本次共发放问卷475份,收回475份,其中有效答卷为469份。将回收的问卷进行整理分析,使用spss17.0建立数据模型,对量表进行信度检验和效度检验,确定问卷的合理性。将检验后问卷中的数据进行T检验、相关性检验、单因素方差分析等数据分析,进而确定景观偏好特征。

3 结果与讨论

3.1 对不同属性人群的原风景意识进行分析

将问卷量表部分各题项所得总分进行T检验得出的总分频数分布(图2)。可见,总体均值为11.94,标准差为6.76,且正态分布曲线在10~14左右取得最大值,被调查者分值处于16的人数仅次于最大值(被调查者整体态度为“同意”的分值至少应为量表题数ד同意”选项分值=16×1)。说明被调查者对原风景有一定的认可度,即不同属性人群均具有高度的原风景意识。

3.2 认知、情感、行为对原风景的景观偏好分析

通过在认知、情感、行为3个维度分别进行T检验,得出各维度均值分别为0.79、0.68、0.82,标准差分别为0.787、0.819、0.748,显著性P值均小于0.01(表3)。表明3个维度对原风景的景观偏好均有显著的影响,影响程度为行为>认知>情感。

心理学认为认知、情感、行为三者是相互影响的,行为影响认知和情感。某些情况下,行为通过它们对认知的作用来间接影响我们的情感方式。人们对环境的心理认识首先是接受外界环境的刺激,产生一定的感知,在认知的基础上产生某些情感,通过一系列的心理认知活动,对环境产生个体的认识从而产生反应并形成一定的行为。原风景的景观偏好表现的是大众的态度,这种态度通过一系列的心理反应最终以行为表现。

2 原风景对景观感知影响量表总分频度分布Total frequency distribution of the impact scale of prototype landscape on landscape perception

3.3 不同属性人群对原风景的景观偏好分析

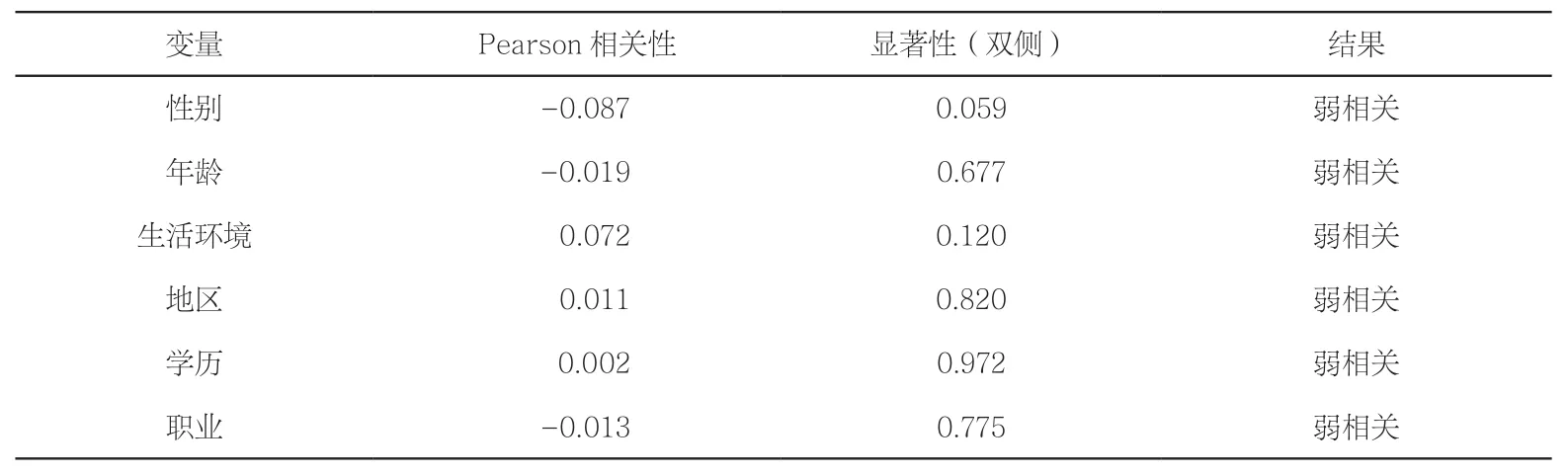

问卷从性别、年龄、地区、原风景产生时期的生活环境、学历和职业等属性对被调查者背景进行了解。分别将各属性与总分进行相关性检验(表4),结果显示各属性与总分之间关系呈弱相关,其中性别与总分之间存在负相关,原风景形成时期的生活环境与总分之间存在正相关,而学历与总分之间相关性最弱。但各属性与总分之间单因素方差分析得出的结果表现出明显的差异,根据访谈结果和单因素方差分析得出的“ 描述性统计”对各属性出现结果进行分析。

3.3.1 不同性别人群对原风景的景观偏好分析

从访谈结果得出男性与女性在有关原风景的景观要素选择上大致相同,但在原风景景观与景观要素中建筑、小品的选择上出现较明显差异。在原风景景观选择上,男性更偏向于村落景观,而女性更偏向于农田景观。在建筑、小品的选择上,男性更偏向于传统民居,而女性更偏向于爬满瓜果的院墙。从心理学角度分析男性性格较豪放、直率,而女性天生较为敏感、细腻[15];因而男性选择的原风景景观更偏向于刚性美,而女性较偏向于柔性美。

男性均值为12.69,而女性只有11.48(表5)。男性对于原风景的景观偏好高于女性。从行为维度对男女性问卷结果进行T检验,最后得出男性在行为维度得分均值为0.793,而女性均值只有0.661,可见行为对男性原风景的景观偏好的影响高于女性。由此可印证男性对于原风景的景观偏好程度高于女性。

3.3.2 不同年龄段人群对原风景的景观偏好分析

从表6中可看出被调查者的均值:18~30岁为 11.98,31~40岁 为 12.24,41~50岁 为 11.44,51~60岁为13.17(表6)。处于51~60岁年龄段的被调查者对原风景的景观偏好明显高于其他年龄段。51~60岁年龄段的被调查者原风景形成时期在20世纪60—70年代,当时中国尚未进入改革开放时期,传统农耕仍是主要的农业生产方式。在这个年代长大的人们,最初审美的形成源于自然,但是由于现代化进程脚步加快,传统农耕无法再实现,只能存留在这辈人的记忆当中,形成他们心灵深处最向往的风景。所以这一年龄段的人们对原风景的偏好更为明显。

表3 认知、情感、行为3个维度T检验结果Tab. 3 T-test results of three dimensions of people's cognition, emotion and behavior

表4 不同属性与总分之间的相关性检验Tab. 4 Correlation test between different attributes and total scores

表5 不同性别与总分单因素方差分析Tab. 5 Single factor variance analysis of different sex and total score

3.3.3 不同生活环境长大的人们对原风景的景观偏好分析

不同生活环境长大的被调查者的均值:城市为11.46,县城为11.15,农村为12.47(表7)。在农村长大的被调查者对原风景的景观偏好明显高于在其他两地长大的被调查者。从访谈结果得出18岁之前生活在不同环境中的人们对于原风景景观偏好的差异主要来自于对原风景的景观要素的选择上。其中在对原风景景观的选择上差异最为明显,在城市、县城、农村长大的人们对原风景景观的选择分别为公园、河流、农田。这与其从小的生活环境相关密切。对于在城市和县城长大的被调查者而言,儿时玩耍的场所大多是公园、游乐场等,少有跟大自然亲密接触的机会,他们从小印象最深的还是身边的城市风景。且访谈问卷中让大众对心目中向往的景观进行描述,所得结果显示被调查者们更偏好来自自然的景观。在城市、县城长大的被调查者们更向往自然景观,所以对原风景的景观偏好程度较低。

3.3.4 不同地域人群对原风景的景观偏好分析南方地区被调查者均值为11.76,北方地区被调查者的均值为11.97(表8)。两者均值相差较小,说明南北方地区人们对原风景的景观偏好程度相近。从访谈结果得出南方地区与北方地区人们在原风景的景观偏好上存在差异也较小。主要在原风景的景观要素:建筑小品、植物、地形的选择上存在差异。这与南北方地理因素相关。南方地区地理环境复杂,山地较多,平原较少;而北方地区平原较多,生活在农村的人多以农业为主。地理因素导致人们在原风景景观要素的选择上有一定差异,但人们对各自内心深处的原风景的景观偏好是相似的,这与地理因素无关,与人们的情怀相关。

表6 不同年龄与总分单因素方差分析Tab. 6 Single factor variance analysis of different ages and total score

表7 18岁之前主要的生活环境与总分单因素方差分析Tab. 7 Single factor variance analysis of main living environment before the age of 18 and total score

表8 不同地区与总分单因素方差分析Tab. 8 Single factor variance analysis of different regions and total score

3.3.5 不同学历的人群对原风景的景观偏好分析

不同学历的被调查者的总分均值分别为:初中及以下为11.66,高中、中专及职高为11.21,大专、本科为12.50,硕士及以上为11.23。从结果可以得出,大专、本科学历的被调查者对原风景的景观偏好程度高于其他学历(表9)。研究表明,当代大学生对意境美有相对突出的景观偏好[16]。本科和专科学历的人们从小受各种传统的审美教育的影响,拥有一定的审美意识,在意识中也已经对原风景有了自我解读。他们在经历过自然田园风光和人工化痕迹浓重的2种对比鲜明的景观后,更加倾向于似曾相识的能够产生情感互动的景观。

3.3.6 不同职业人群对原风景的景观偏好分析

不同职业的被调查者的总分均值分别为:学生11.57,企业职员12.90,事业单位职员12.81,个体或自由职业者11.05,离退休人员10.57(因此类人群样本量太少,不具代表性,暂不考虑),其他11.70。企事业单位职员对原风景的景观偏好明显高于其他职业(表10)。企、事业单位职员一般工作繁忙、压力较大,较少有时间进行景观游览活动。繁忙的工作使他们更加怀念儿时游玩的场所以及游玩地区的人、事、物等。他们一般经济实力较强,生活水平相对较高,更加注重精神追求。在面对以前的照片、物品等时,追忆起以往的时光,与以往的记忆产生情感互动,使得他们对出现在某一与儿时经历相似的风景时会产生深深的亲切感。

4 结论

本研究通过访谈和量表问卷,从被试者的性别、年龄、18岁之前的生活环境、地区、职业、学历等属性入手,分析了不同属性人群对原风景的景观偏好,结论如下:1)不同属性人群均具有高度的原风景意识。对问卷结果进行T检验得出的总分频度分布图显示问卷总分在“同意”级别的人数最多,体现了被调查者的积极态度;2)原风景对人们行为、认知、情感的影响依次减弱。认知、情感、行为3个维度组成了人们对原风景的整体态度,影响人们对景观的审美偏好。3)不同属性人群对原风景的景观偏好程度分别为:①性别:男性>女性;②年龄:51~60岁>31~40岁>18~30岁>41~50岁;③18岁之前主要的生活环境:农村>城市>县城:④地区:北方地区>南方地区;⑤学历:大专、本科>初中及以下>硕士及以上>中专及职高;⑥企业职员>事业单位职员>其他>学生>个体及自由职业者。

在今后的城市景观设计中,设计师开展重构心灵故乡和情感家园的“乡愁”设计时,可以考虑根据不同属性人群的景观偏好进行不同景观空间、类型以及性质的合理配置。并且根据人们的需求,从外在活动空间到内心深处的精神空间,创造多种能与人们进行心灵交流的景观。根据城市中各种人群的期待,结合各地独特的地域条件,创造富有浓郁当地原风景特色的可持续发展的城市景观。

表9 不同学历与总分单因素方差分析Tab. 9 Single factor variance analysis of different degrees and total score

表10 不同职业与总分单因素方差分析Tab. 10 Single factor variance analysis of different occupations and total score

注释:

文中所有图表均由作者自绘。