高原藏族青年人群移居平原后心肺脱适应变化的研究

2018-09-11赵锋仓景蕴华王宇鹤郑建文康龙丽吴殿磊

赵锋仓*,景蕴华,王宇鹤,郑建文,康龙丽,杨 伟,吴殿磊

(西藏民族大学,1.2011协同创新中心;2.附属医院;3.医学院,陕西 咸阳 712082)

1 引 言

高原习服和适应机制已经基本明确,但是高原脱适应机制、临床特征及与进入平原时间的关系尚未完全阐明。高原脱适应也称为“氧中毒综合征”或者称为“低海拔反应”,即久居或世居高原者进入到平原,机体可发生一系列功能、代谢甚至结构性的改变。最近的一系列报道表明,久居高原者当其进入平原时,大概50%~80%的的人群会出现一系列的临床症状,包括心悸,头晕,嗜睡,全身乏力,胸部紧缩,心前区疼痛,心律失常,智力减退,心肺和和血液系统一些生理参数也可有异常显示。在平原地区连续留居两年后,通过机体代偿少数人仍然存在症状,一些严重的低海拔反应患者不得不再回到高原[1]。我们把上述这些病生理特征和临床症状称为高原脱适应(“high altitude deadaptation reaction”or“high altitude deadaptation syndrome”or“high altitude acclimatization desacclimatization”)[2-3]。

为进一步了解世居高原者进入平原机体心肺血管脱适应情况,本课题选取从世居西藏高原移居内地居住的藏族青年(即考入地处咸阳西藏民族大学世代居住西藏高原的藏族青年),经病史及相关检查排除其他原因引起疾病共72例、并随机选取健康学生65例为对照组。在初入平原、进入平原1年、进入平原3年三个时间点分别检测心脏结构心脏功能和肺动脉压。通过不同时间各项指标的差异对高原心肺脱适应相关问题进行分析,得出高原脱适应发生的依据以及与进入平原时间的关系,期望对高原心肺脱适应的发生、缓解特点从临床进一步明确,加深对高原脱适应的认识。

2 材料和方法

2.1 研究对象

西藏民族大学是西藏自治区在陕西省咸阳市开办的一所高等学校,有足够的样本作为研究保障。本课题选取世居西藏高原移居内地居住的藏族大学生,经病史及相关检查排除其他原因引起疾病共72例,男38例,女33例,平均年龄:18.8岁,并随机选取健康内地大学生65例为对照组,男35例,女30例,平均年龄:18.3岁。

2.2 方法

由西藏民族大学附属医院超声科专业人员利用PHILIPS IE33型彩色超声诊断仪(日本飞利浦公司)以同样标准在初入平原、进入平原1年、进入平原3年三个时间点分别检测研究对象和对照右心房收缩末期左右径(RA)、右心室舒张末期左右径(RV)、左心房收缩末期前后径(LA)、左心室舒张末期前后径(LV1)、左心室收缩末期前后径(LV2);肺动脉收缩压(PASP)、右肺动脉内径(RPA)、肺动脉压(PAP);射血分数(EF)、每搏输出量(SV)、心脏指数(CI)、心输出量(CO)、左室短轴缩短率(LVFS)、心率(HR)等心肺结构和功能指标。通过不同时间各项指标的差异对心肺脱适应变化相关指标进行分析,得出其发生的临床特点以及与返回平原时间的关系。

2.3 统计学方法

所有数据以mean±SD表示,用SPSS 13.0统计软件进行t检验分析。P<0.05有统计学差异,P<0.01有显著性差异。

3 结 果

3.1 心脏结构基本情况

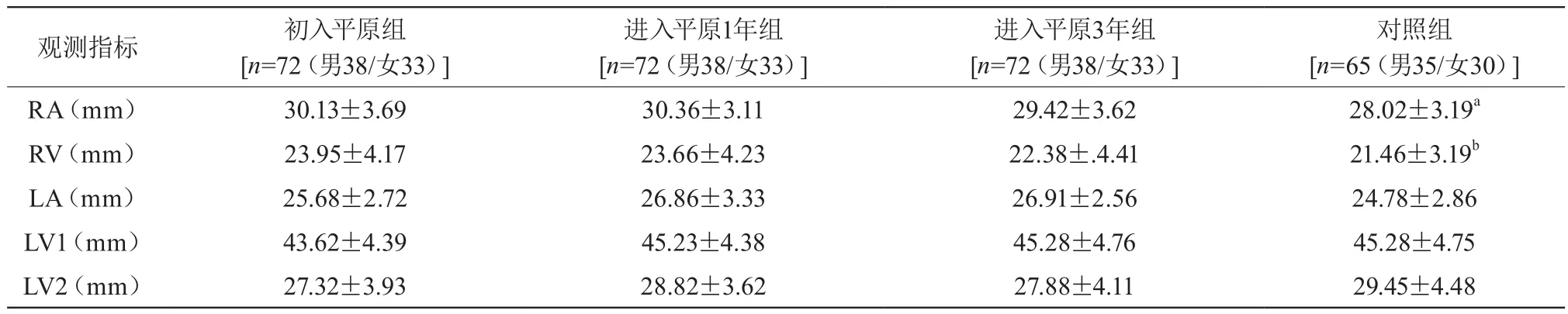

表1 数据显示,初入平原组、进入平原1年组与进入平原3年组右心房内径(30.13±3.69 mm,30.36±3.11 mm,29.42±3.62 mm)明显大于对照组(28.02±3.19 mm)(P<0.05);各实验组右心室内径(23.95±4.17 mm,23.66±4.23,22.38±4.41)同对照组(21.46±3.19 mm)相比增大显著(P<0.001)。值得注意的是,初入平原组、进入平原1年组与进入平原3年组右心房和右心室上述指标没有明显差异,即增大了的右心没有随着进入平原时间的延长而改变。研究对象左心房、左心室内径(LA、LV)各实验组间以及与对照组之间无明显差别,即研究对象左心结构未发生高原适应性和脱适应性的改变。

表1 研究对象和对照心脏结构各指标情况(±s)

表1 研究对象和对照心脏结构各指标情况(±s)

注:aP<0.05 vs初入平原组、进入平原1年组、进入平原3年组;bP<0.001 vs初入平原组、进入平原1年组和对照组;1代表舒张期末;2代表收缩期末

对照组[n=65(男35/女30)]RA(mm) 30.13±3.69 30.36±3.11 29.42±3.62 28.02±3.19a RV(mm) 23.95±4.17 23.66±4.23 22.38±.4.41 21.46±3.19b LA(mm) 25.68±2.72 26.86±3.33 26.91±2.56 24.78±2.86 LV1(mm) 43.62±4.39 45.23±4.38 45.28±4.76 45.28±4.75 LV2(mm) 27.32±3.93 28.82±3.62 27.88±4.11 29.45±4.48观测指标 初入平原组[n=72(男38/女33)]进入平原1年组[n=72(男38/女33)]进入平原3年组[n=72(男38/女33)]

3.2 心脏功能基本情况

表2 数据显示,初入平原组心率为63.66±11.24,显著低于进入平原1年组、进入平原3年组和对照组(P<0.001),进入平原1年组与进入平原3年组之间以及与对照组之间心率无明显差别。进入平原3年组EF值为69.36±6.21显著高于其他各组和对照(P<0.001)。进入平原3年组LVFS值为39.76±5.95显著高于其他各组和对照(P<0.001)。进入平原3年组SV值为83.00±2.45显著高于其他各组和对照(P<0.001)。进入平原3年组CI值为3.26±0.63显著高于其他各组和对照(P<0.001)。进入平原3年组CO值为5.02±1.15显著高于其他各组和对照(P<0.001)。而且各心功能指标基本均随进入平原时间延长其值有升高的趋势。

表2 研究对象和对照心脏功能各指标(±s)

表2 研究对象和对照心脏功能各指标(±s)

注:aP<0.001 vs进入平原1年组、进入平原3年组和对照组;bP<0.001 vs初入平原组、进入平原1年组和对照组

对照组[n=65(男35/女30)]HR(次/分) 63.66±11.24a 74.89±10.17 75.92±11.26 75.69±12.61 EF(%) 64.9±7.36 64.94±7.09 69.36±6.21b 64.27±7.38 LVFS(%) 36.23±5.93 35.95±5.81 39.76±5.95b 34.77±6.05 SV(ml) 59.72±15.48 62.89±14.87 83.00±2.45b 59.02±13.56 CI(次/分) 2.44±0.71 2.89±0.84 3.26±0.63b 2.66±0.68 CO(L/min) 3.76±1.20 4.61±1.41 5.02±1.15b 4.21±1.07观测指标 初入平原组[n=72(男38/女33)]进入平原1年组[n=72(男38/女33)]进入平原3年组[n=72(男38/女33)]

3.3 肺动脉压情况

表3 数据表明初入平原组肺动脉收缩压(PASP)值为32.35±5.20明显高于其他各组和对照(P<0.001),而且随进入平原时间延长其值逐步降低至正常。而肺动脉内径(PA)和右肺动脉内径(RPA)各组间及与对照没有明显差别。

表3 研究对象与对照组肺动脉压情况(±s)

表3 研究对象与对照组肺动脉压情况(±s)

注:aP<0.001 vs进入平原1年组、进入平原3年组和对照组

对照组[n=65(男35/女30)]PA(mm) 19.86±2.55 20.36±1.88 18.90±2.64 20.70±2.66 RPA(mm) 10.08±1.28 10.64±1.62 10.94±1.27 10.33±1.14 PASP(mmHg) 32.65±5.20a 27.05±6.27 26.49±4.66 23.65±4.92观测指标 初入平原组[n=72(男38/女33)]进入平原1年组[n=72(男38/女33)]进入平原3年组[n=72(男38/女33)]

4 讨 论

久居习服高原环境的居民在进入平原环境后,会出现逐渐消除对高原低氧环境所获得的适应性而重新适应平原环境的变化,称为高原脱适应(Deadaptation to high altitude)[2-3,10]。循环系统、呼吸系统以及神经系统等症状是高原脱适应常见伴随的临床表现。

研究证实高原地区低氧环境可起肺血流量急剧增加,同时可引起肺小动脉痉挛,使肺动脉处于高压状态,且随着海拔高度增加而相应增加与遗传因素也有关系[4]。肺动脉高压是高海拔长期生活人群右心结构改变和右心衰竭的最主要原因[4-5]。

Penaloza等报道高原久居者同正常健康人比较右心明显增大同时伴随肺动脉高压[6-7],并证实肺动脉高压与右心大之间存在关联[6]。

心功能方面,有研究报道:进入高原早期左室收缩功能指标,如短轴缩短率(Fs)、每搏量(SV)等均降低;到第3个月各项指标有所恢复。王雅西等对久居高原(3500m)10年以上的健康人右心功能进行了测定,与平原参考值比较后发现,移居高原后肺动脉压(PAMP)有一定幅度升高,右心室射血前期时间(RVPEP)延长,肺动脉频谱加速时间(AT)缩短,而RVOT(右室流出道内径)及PA增宽[6-7]这与Penaloza等的研究报道基本一致[8]。

从高原返回到平原富氧环境,习服高原环境的组织器官会产生一系列生理变化以适应平原环境。其中呼吸系统是发生最早、反应最明显的系统之一。袁慧[11]等对114例受检者心脏超声检查发现,由内地移居高原的居民存在肺动脉高压状况,表现为主肺动脉及右肺动脉内径增粗。返回平原生活后,肺动脉高压逐步恢复,但仍有相当一部分受检者还存在不同程度的主肺动脉及其分支内径增粗。

Heath等认为高原居住者进入到平原后,异常的高原环境刺激被去除掉了,这些人就不再承受健康方面的威胁[12-13]。但是Vogel等报道,当高海拔居民进入到平原心脏每博指数(SI)明显升高,心率显著下降,而心脏指数(cardiac index,CI)保持不变[14-15]。Zhou Q等研究发现[2],高原工作者回到平原后15天同其初入(进入平原第一天)平原时比较LVEF和LVFS有较为明显的变化,到第15天研究对象的LVEF和LVFS已经恢复到对照组水平。

本研究结果心肺脱适应心功能变化表明:各个实验组同对照组存在明显差异,即各实验组右心房、右心室内径(RA和RV)显著高于对照组,而各个实验组(初入平原组、进入平原1年和3年组)间无明显差异,即右心结构未随进入平原时间的延长而恢复性改变,这与以往的研究有一定差异[9-11]。

本研究结果心肺脱适应心功能变化表明:初入平原组与进入平原1年和3年组存在明显差异,即进入平原3年组其心脏功能各指标(EF,LVFS,SV,CI,CO)水平显著高于其他各组和对照组,而且随进入平原时间的延长有逐渐升高的趋势,即其水平变化与进入平原的时间存在关联。这与以往的研究有一定差异[2,14-15]。这可能是已经增大了的右心改变与平原环境相适应的结果,这一推断需要对心脏结构脱适应变化作进一步的研究证实。

本研究结果心肺脱适应肺动脉压变化表明:初入平原组PASP明显异常而且明显高于其他各组和对照,随进入平原时间延长其值逐步减小,至进入平原第3年PASP水平基本同对照组相当,这与以往的研究报道基本一致[11]。而PA、RPA内径各实验组间及与对照没有明显差别。可能为年轻的高原居住者其肺动脉结构尚未明显改变。

结论,在高海拔地区缺氧可导致肺动脉压增加和心脏功能的降低以及随后的代偿过程。本研究表明,进入平原已经增大了的右心结构未随进入平原的时间延长而恢复性改变;肺动脉压逐步恢复正常,心脏功能各指标有逐渐增高趋势,上述各指标与进入平原时间存在关联。即随着藏族青年人群移居平原时间的延长,右心结构未出现明显变化、容量负荷增加、肺动脉压力逐渐降低、心率增快进而使心脏功能出现代偿性增高,这一初步结论有待于进一步研究证实。