不同类型恶性肿瘤患者血液流变学监测及临床意义

2018-09-10梁颖琪麦霓薇杨晓燕陈顺仪

梁颖琪 麦霓薇 赵 莹 杨晓燕 陈顺仪

正常人体内的凝血与抗凝血系统处于相对平衡的状态,但恶性肿瘤患者普遍存在高凝状态,凝血功能异常和继发纤溶活性异常,易形成血栓[1]。易栓症是由各种原因导致的一种特定临床疾病,分为遗传性和获得性两类,表现为血液高凝状态。恶性肿瘤是获得性易栓症的高危因素[2]。恶性肿瘤引起机体血液高粘滞状态,出现白色微血栓,导致微循环障碍,然而在肿瘤诊断早期出现的血栓栓塞是肿瘤患者死亡的一个重要的预测因子[3]。研究表明,肿瘤患者体内血液粘滞度增高,呈现“浓、粘、聚、凝”状态,这种高凝状态有利于恶性肿瘤细胞的增殖和转移[4]。本研究拟检测不同类型恶性肿瘤患者血液流变学各指标变化,初步探讨其临床意义。

1 材料与方法

1.1 一般资料

61例肿瘤病人,来源于2017年8月-2018年2月到广州市番禺区中心医院肿瘤科住院治疗的病人,其中原发性肝癌患者25例,男16例,女9例,年龄(57.27±14.33)岁,肺癌患者18例,男10例,女8例,年龄(63.69±9.34)岁,白血病患者(多发性骨髓瘤患者除外)18例,男11例,女7例,年龄(46.92±23.45)岁。另外选取20名健康体检者(排除任何基础疾病)作为健康对照组,男、女各10例,年龄(44.94±12.26)岁。

1.2 仪器和试剂

Sysmex CS5100凝血仪,普利生LBY-N7500B全自动血液流变仪,均采用原厂配用试剂,低速台式离心机。全自动血流变仪在37 摄氏度条件下进行实验检测。

1.3 检测方法

受试者全部清晨空腹抽取肝素锂抗凝静脉血5 mL,测全血低切黏度、全血高切黏度、血浆黏度。同时抽取枸橼酸钠1 ∶9抗凝静脉血3 mL,检测PT、APTT、TT及FIB。

1.4 统计学方法

2 结果

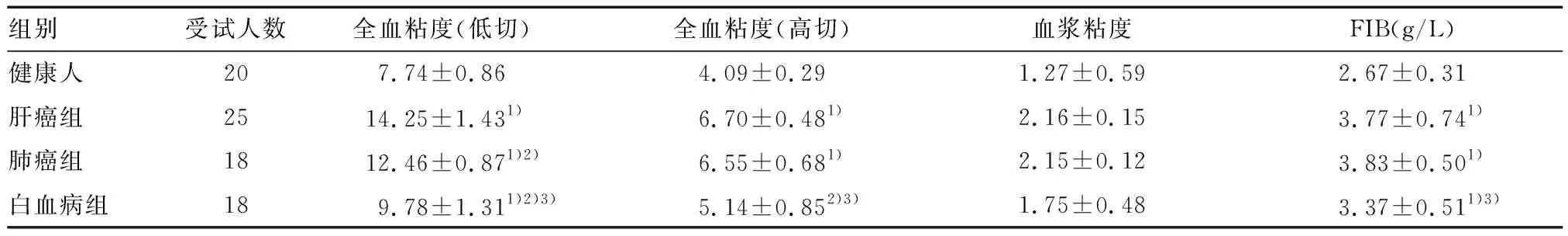

2.1 各组血液流变学及纤维蛋白原含量结果分析

恶性肿瘤组患者与健康对照组各检测指标分析结果,见表1。结果显示,与健康人群相比,各恶性肿瘤组患者全血粘度低切均显著升高(P<0.01),肝癌组患者全血粘度低切显著高于肺癌组和白血病组患者(P<0.01),肺癌组患者全血粘度低切显著高于白血病组患者(P<0.01);就全血粘度高切而言,各癌症组患者均显著高于健康人群(P<0.01),白血病组患者全血粘度高切显著低于肝癌、肺癌患者(P<0.01);各癌症组患者纤维蛋白原含量显著高于健康人群(P<0.01);恶性肿瘤患者血浆粘度均高于健康人群。

组别受试人数全血粘度(低切)全血粘度(高切)血浆粘度FIB(g/L)健康人207.74±0.864.09±0.291.27±0.592.67±0.31肝癌组2514.25±1.431)6.70±0.481)2.16±0.153.77±0.741)肺癌组1812.46±0.871)2)6.55±0.681)2.15±0.123.83±0.501)白血病组189.78±1.311)2)3)5.14±0.852)3)1.75±0.483.37±0.511)3)

注:与健康人群相比1)P<0.01;与肝癌组相比2)P<0.01;与肺癌组相比3)P<0.05

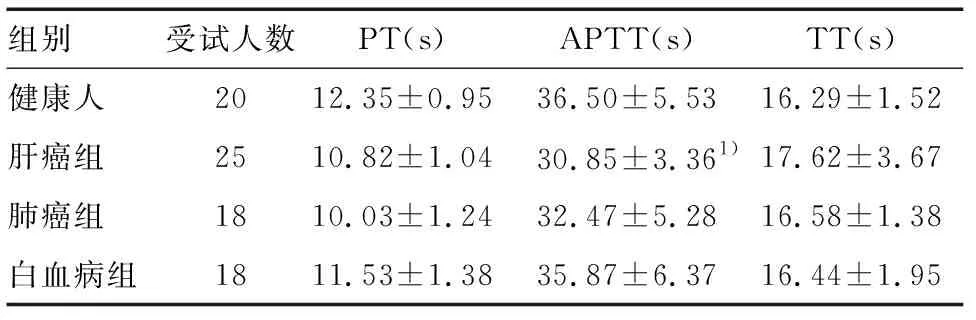

2.2 各组TT、APTT及PT结果分析

检测各组人群TT、APTT及PT三项凝血指标,见表2。与健康人群相比,各肿瘤组患者PT、APTT时间均缩短,其中肝癌组患者APTT时间显著低于健康人群(P<0.05),其余各组间结果对比差异无统计学意义。

组别受试人数PT(s)APTT(s)TT(s)健康人2012.35±0.9536.50±5.5316.29±1.52肝癌组2510.82±1.0430.85±3.361)17.62±3.67肺癌组1810.03±1.2432.47±5.2816.58±1.38白血病组1811.53±1.3835.87±6.3716.44±1.95

注:与健康人群相比1)P<0.05

3 讨论

恶性肿瘤患者体内的肿瘤细胞在其快速生长时期,一方面通过诱导分泌组织因子、癌促凝物等活性物质,导致凝血因子活化,另一方面可分泌各种活性物质抑制抗凝纤溶系统,从而促使机体处于“高凝状态”[5-6],血液的“高凝状态”可促进肿瘤细胞的生长、转移。凝血因子高水平提示可能是肿瘤处于快速生长状态,肿瘤微小细胞团可能已开始转移,这种情况下临床预后往往比较差[7]。恶性肿瘤与凝血系统通过各种方式相互作用,肿瘤细胞可改变红细胞的表面电荷, 使红细胞的聚集性增加, 从而使血粘度增高。正常的血流变, 可对肿瘤细胞产生剪切力作用而破坏肿瘤细胞。当血粘度增高时, 血流中的肿瘤细胞不能被破坏杀灭。因此血液高聚状态也是癌转移、复发的重要条件和因素之一在[8]。

血液流变学是研究构成血液循环的血液及其组成成分和血管的流动性及变形性的科学。血液流变学异常导致微循环灌注不足,机体处于病理状态则可进一步导致血液流变学状态的恶化,形成恶性循环。血液流变学研究已越来越广泛应用于肿瘤临床研究,一些临床报道发现,肿瘤患者存在不同程度的血液流变学改变。血液流变学黏滞性指标包括:全血高、中、低剪切率下的表观黏度、还原黏度、血浆黏度等,主要反映全血、血浆等的黏滞性。血液黏度增大,血流阻力增大,血液流量和血液组织灌注降低,甚至导致微循环障碍。

本研究对比分析不同恶性肿瘤患者血流变学指标,提示与健康人群相比,恶性肿瘤患者均存在不同程度的血液高凝状态,表现为全血粘度低切、全血粘度高切、全血粘度及纤维蛋白原含量的增高(P<0.01);就血液流变学指标而言,肝癌患者升高程度更高,这可能是由于:①肝癌患者肝功能发生异常,导致血浆中大分子蛋白产生和体液免疫球蛋白增加而加大血浆浓度,致使血液处于高粘度状态;②肝癌组织可分泌一种异常蛋白,即优球蛋白,它直接增强全血或血浆粘度以及红细胞聚集性[9]。本研究中,恶性肿瘤患者血浆纤维蛋白原水平均显著增高(P<0.01)。血浆纤维蛋白原对红细胞、血小板的聚集起桥联作用,使红细胞聚集性、血小板聚集性增加,从而导致全血黏度升高。血液处于高凝状态,血液流阻增加,严重者导致微循环障碍[10]。中医学认为,纤维蛋白原升高与肿瘤血瘀证有较强关系,当FIB高于正常范围时,患者辩证为血瘀证的概率明显增高,同时血瘀证又与肿瘤关系密切[11,12]。

本文结果中,对PT、APTT、TT三项凝血指标的检测结果,与健康人群相比,各癌症组患者PT、APTT时间均缩

短,仅有肝癌组患者APTT显著降低(P<0.05)。在已有的研究报道中,对于PT、APTT、TT 与健康对照组是否存在统计学的差异结论并不一致,可能跟肿瘤类型的不同、病期早晚等有关[13]。

综上所述,恶性肿瘤患者普遍存在微循环障碍,对肿瘤患者进行血液流变学和相关凝血指标的动态监测,结合其他临床检查,能一定程度更客观的评价肿瘤的发展,对患者预后及肿瘤复发、转移的判断均有一定的临床价值。