甘肃省农业科技国际合作与交流研究报告

2018-09-10沈慧张东伟

沈慧 张东伟

摘要:基于对甘肃省农业科技国际合作与交流统计资料的分析,在阐述甘肃省农业科技国际合作与交流现状的基础上,针对存在的主要问题提出了提升甘肃省农业科技国际合作与交流能力的发展建议,并对甘肃省农业科技国际合作与交流发展进行了展望。

关键词:甘肃省;农业科技;国际合作与交流;发展建议;展望

中图分类号:S-0 文献标志码:A 文章编号:1001-1463(2018)12-0080-06

doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2018.12.024

在当今资源、信息、科技、经济全球共享的社会大环境下,交流与合作是尤为重要的方式和方法。增强国际间的科研合作与交流、培养具有国际科研水平的团队、提高整体科研创新能力,是甘肃农业科技国际合作与交流工作的紧迫任务和农业科研单位的迫切需求。

1 “十二五”工作成果

甘肃省国际科技合作与交流工作以增强自主创新能力、提高科技竞争力为中心,以实施国际科技合作项目和促进对外科技交流为抓手,立足省情,注重实效,开展了有重点、多层次的国际科技合作。目前各单位承担的主要有国家级、省级及政府间国际合作项目、甘肃省外专局引智项目,同时强化多边合作,拓展对外科技合作,积极援外培训,加大对外技术输出力度。

1.1 承担国际农业科技合作计划项目情况

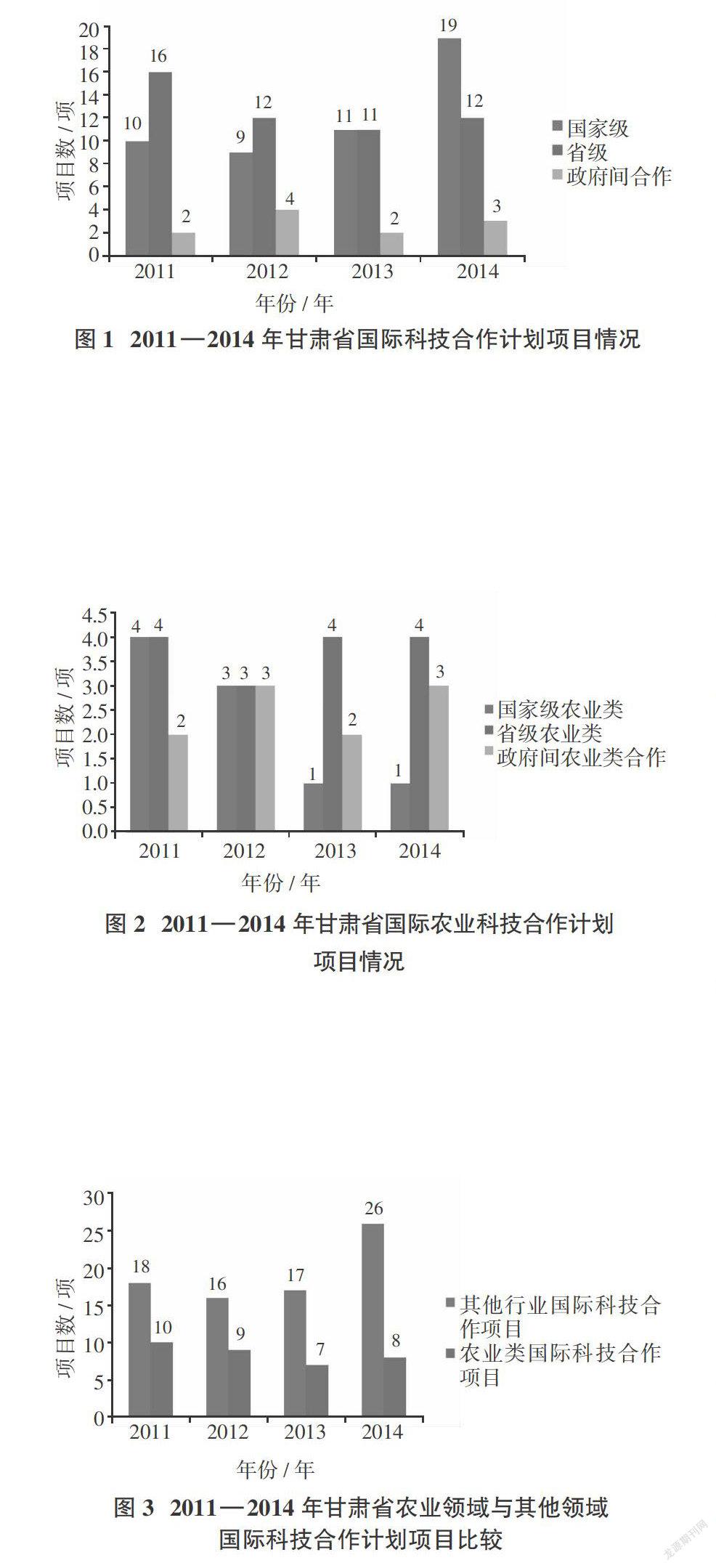

1.1.1 总体情况 2011—2014年,甘肃省各科研院所和高校共承担国家级、省级以及政府间国际科技合作计划项目共计111项,其中国家级国际科技合作项目49项、省级国际科技合作项目51项、政府间合作项目11项,主要涉及高端装备制造业、农业、生物医药、环境、新材料、信息技术、人口与健康、能源等领域。资料显示,“十二五”期间全省国际科技合作计划项目中,国家级项目逐年增加,省级项目、政府间合作项目各年度基本持平(见图1)。与江苏、贵州等省份相比,甘肃省立项数目总体较少[1 - 4 ]。

1.1.2 农业科技项目情况 2011 — 2014年,甘肅省各科研院所和高校及龙头企业所承担的国家级、省级以及政府间国际农业科技合作计划项目共计34项,其中国家级合作项目9项、省级合作项目15项、政府间合作项目10项,主要涉及旱作节水农业、植物生理、畜牧兽药等领域。全省国际农业科技合作国家级项目逐年减少,省级和政府间合作项目各年基本持平(图2)[1 - 4 ]。

将2011 — 2014年甘肃省农业领域国际科技合作计划项目数与省内其他领域国际科技合作项目总数进行比较,农业领域项目数占比分别为36%、36%、29%、24%,平均占比为31%(图3)[1 - 4 ]。

1.1.3 项目承担单位分布情况 2011 — 2014年,中央在甘单位、部属高校、省属高校、省内企业等承担国家级农业国际科技合作计划项目数分别占项目总数的45%、11%、22%、22%,甘肃省农业类国际科技合作计划项目主要由中央在甘单位和省属高校及省内企业承担(图4)[1 - 4 ]。

2011 — 2014年,中央在甘单位、部属高校、省属高校、省属科研院所、省属厅级单位等承担省级农业国际科技合作计划项目数分别占项目总数的40%、13%、27%、13%、7%。这表明,甘肃省级农业领域国际科技合作计划项目主要由中央在甘单位承担,省属高校次之,省级科研院所较少(图5)[1 - 4 ]。

1.2 农业类国际科技合作交流情况

1.2.1 组织参加国际展览会和开展国际农业科技合作基地建设及农业科技交流 2011 — 2014年,甘肃省积极组织参加农业国际会展、促进国际农业科技合作基地建设,注重农业科技交流事宜,均取得一定成果。如由甘肃省科技厅组织参加了2011年广西“第八届中国—东盟博览会农村先进适用技术暨高新技术展”。2012年广西南宁以“科技合作”为主题举办了“第九届中国—东盟博览会农村先进适用技术暨高新技术展”,会展期间,甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司的参展项目—“节水设施农业及节水设备”获得博览会组委会颁发的“优秀参展项目奖” [1 ]。

2012年,中国农业科学院兰州兽医研究所承办了“国际原子能机构跨界动物疾病的控制和早期预警响应项目第一节协调会”,来自12个国家的18位从事动物疫病诊断及防控研究的国内外学者出席会议;同年,该所还承办了“第七届东南亚—中国口蹄疫控制行动计划实验室网络会议”,来自东南亚,世界动物卫生组织(OIE)、联合国粮农组织(FAO)亚洲及环太平洋区域,世界口蹄疫参考实验室等共计37位代表参会[2 ]。

2013年,经甘肃省科技厅积极组织协调,认定了“西北地区肉牛肉羊遗传改良国际科技合作基地”,该基地由甘肃农业大学承担建设,主要针对西北地区特色肉牛肉羊遗传资源,在分子遗传、生产及抗逆性功能基因发掘等方面与国外研究机构紧密合作,为西北地区肉牛肉羊产业快速发展提供技术支持和人才支撑[3 ]。

2014年组织旱作节水农业领域的企业和省属科研院所申报科技部国际科技合作基地获得认定。在兰洽会期间,甘肃省接待了吉尔吉斯斯坦代表团,洽谈了甘肃省龙头企业在吉尔吉斯斯坦建立节水滴灌设备和技术示范基地事宜。甘肃省科技厅选择以色列、巴基斯坦为重点国家在节水农业、草食畜等领域开展了科技合作[4 ]。

1.2.2 承担科技部援外技术培训班 2011 — 2014年,甘肃省共承担8项援外技术培训班任务,主要涉及动物科学领域。2011年,甘肃省共承担科技部3期对外技术培训任务,其中农业领域是由中国农业科学院兰州兽医研究所承担的“中兽医药学技术国际培训班”。2012年,在国际原子能机构的资助下,中国农业科学院兰州兽医研究所承办了“跨境动物疫病传播”项目的第一届“区域性跨境动物疫病分子诊断培训班”,来自泰国、印度尼西亚、蒙古等国的17名学员参加培训。2013年,科技部共支持发展中国家培训班35项,甘肃省占比超过10%,培训班中农业领域主要是畜牧兽药领域的特色技术培训[3 ]。

1.2.3 接待国外科技代表团,安排国内科技代表团出访 2011 — 2014年,甘肃省共接待1个国外科技代表团,派出12个国内科技代表团52人次出访考察学习。2011年,经科技部安排,接待韩国教育科技部第4批访华团组“生存条件恶略区域(干旱)的生命资源利用科技考察团”访问甘肃省。同年,甘肃省科技厅共派出7个团(组)、23人(次)出国考察,其中包括2个农业领域访问团[1 ]。2012年,甘肃省科技厅共派出5个团队、29人(次)因公出国(境)执行科技考察学习任务,包括“马铃薯育种和生物技术”、“农业科技合作和农业发展政策”、“科技服务体系建设”、“高层次人才知识产权法律培训”等。

1.2.4 农业类国际科技合作的主要成效 2011 — 2014年,甘肃省的国际农业科技合作成果对提高全省农业科技水平起到很大推动作用。引进的各项先进农业技术,特别是节水灌溉、设施农业、地膜覆盖等技术大部分已得到推广应用,大大缩短了研发周期,节约了科研经费。通过国际合作,引进粮食、水果、蔬菜、牧草、畜禽和花卉等动植物种质资源,通过材料和种质创新,培育出了适合甘肃省种植养殖的动植物新品种,并在生产中广泛推广应用,提升农业综合能力。在农业科技领域,派出科技人员出国访问、学习、技术交流,推进人才培养进程。

1.3 引进国外智力工作情况

“十二五”时期,甘肃省坚持“高端引领、突出特色、注重实效、提高质量”的工作思路,积极推进“百千万”工程和“1212”引智计划,深入开展“质量创新年”和“抓管理、抓重点、抓成果”活动,引进国外人才和智力项目取得了显著成绩。特别在农业领域,通过不断整合资源优势,创新工作模式,积极探索引智与农村经济发展相结合的有效途径,充分发挥引智成果对农村经济骨干产业的技术推动作用,大力促进引智成果向实现生产力转化,取得了一系列突出的引智成绩。

1.3.1 加大了农业领域高层次外国专家引进力度

甘肃省引进境外专家12 236人(次)。其中执行引进国外技术、管理人才项目和文教类外国专家项目437项,资助聘请专家996人(次)。围绕全省特色农业产业发展,依托引智项目,引进美国、日本、以色列等国农业技术专家,举办农技讲座和培训班540多期(次),培训农业技术人员、农村实用人才和新型农民5万多人(次)。引进和培育的洋葱、冬小麦、玉米、油橄榄、马铃薯等新品种得到大面积推广,对当地农业产业结构调整发挥了重要作用。为提升科研攻关能力服务,支持中国科学院兰州近代物理研究所、中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、甘肃省地震局、兰州大学、西北民族大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、兰州财经大学等项目单位开展外国专家高端项目和重点项目的联合攻关,获得国际先进水平的科研成果显著。

1.3.2 不断提升了文教类引智项目质量 文教类项目数量和经费不断增加。项目由2011年的16個增加到2015年的38项,资助经费由47万元增加到295万元,聘请外国专家人数由48人(次)增加到82人(次)。引进专家由常规国际交流向科研合作、科技攻关转变,提升了产学研成果转化。甘肃农业大学聘请法国葡萄酒专家理查德教授指导酿造的无添加天然自然发酵葡萄酒,改善了甘肃省葡萄酒的色泽、品味,突出了品种、产地特征;邀请美国农业部专家布朗博士、澳大利亚查尔斯特大学坎普博士与甘肃农业大学共同研制完成了青贮发酵促进剂技术,突破了传统的玉米秸秆青贮的干物质损失多、消化率低和适口性差的技术难关。

1.3.3 “十二五”引智基地建设和成果推广取得重大进展 “十二五”以来,甘肃省积极开展引智基地和示范单位建设工作,制定了《甘肃省引进国外智力成果示范推广基地和引进国外智力示范单位管理办法》。先后组织了2批省级引智基地和示范单位申报与审批工作,全省共有国家级、省级引智基地(示范单位)31个,涉及农林牧副渔、生态环境、装备制造等不同行业部门,形成了以国家级引智基地和示范单位为牵引,省级引智基地和示范单位互为补充、相互促进、共同发展的良好局面。

通过“请进来”和“走出去”的工作方式,甘肃省在农、林、渔、牧等领域积累了数量众多的引智成果,在促进引智成果示范推广和效益转化方面下了很大力气。围绕“1236”扶贫攻坚行动、“联村联户、为民富民”行动,引进日本专家赴贫困县乡举办了产业发展培训班,派出贫困县、乡负责人赴韩国培训,积极在贫困乡、村示范推广冬小麦、马铃薯、藜麦、日本无刺花椒、彩棉、琉璃苣、能源植物柳枝稷、国外种兔等引智成果。大力加强非耕地日光温室技术及农业循环模式生产技术示范推广,一大批引智成果在陇原大地落地生根、开花结果,带动了多项农业新型产业的发展,加快了当地农民脱贫致富步伐,有力助推了精准扶贫工作,推动特色产业转型升级。另外,国家外专局、省外专局围绕马铃薯主粮化及马铃薯营养强化、葡萄酒品质提高、油橄榄产品开发等农业特色优势产业引智基地、加大引进国外专家项目、出国(境)培训项目支持力度,引进了国外先进种质资源、农业新品种以及优秀外国专家,培养了大批基地专业研究人员。甘肃省农业科学院小麦研究所“小麦条锈病基因控制”国家引智基地。与国际玉米小麦改良中心、美国、意大利、澳大利亚等6个国家及国际组织建立合作关系,邀请29位国际知名相关专家来甘肃考察和技术交流。由国外种质资源育成的兰天系列抗条锈病小麦新品种在甘肃大面积推广的同时,还引种至青海、陕西、宁夏等周边省区。定西市农业科学研究院“马铃薯脱毒种薯”基地先后从美国、德国、荷兰等国家引进专家9人(次),派出科技人员7人(次)赴美国、荷兰、英国等考察交流。“油橄榄良种引进及栽培技术示范推广”、“国外肉用羊推广”和“平凉红牛集团红牛体质增效技术”等项目较好地发挥了引智示范推广作用。

1.4 农业科研单位国际合作与交流管理现状

近年来,我国农业国际科技合作与交流不断发展,农业国际影响力逐步提高,与重点国家、地区以及国际组织的农业多双边合作取得显著成效。国际合作管理工作已由单一向复杂、多面发展,主要包括规划制定、管理制度制定,科技合作科研项目、科技合作与交流工作的管理与研究等。

国家级农业科研单位中国农业科学院已建立较为完善的国际合作管理机构,设立了国际合作局,下设各个专职机构,管理全院的国际合作及交流工作。其管理模式符合我国当前农业科技国际合作与交流发展的需求[5 ]。

全国省级农业科学院基本都设立了国际合作专职管理机构,主要有以下3种模式。 一是成立外事处,综合管理和服务全院的国际科技合作与交流工作,这种模式主要存在于国际合作交流工作实力雄厚、工作量非常大的省级农业科学院,有利于推进该项工作的全面发展。二是作为科研管理的一个职能设立在科研管理处,此种模式有利于提高科技与国际合作的关联性,促进二者紧密结合。目前,采用该模式的农业科研单位较多。三是由单位办公室或人事处等部门代为管理,这种模式存在于该方面工作量较少、尚未受到高度重视的农业科研单位[6 ]。目前,甘肃省农业科学院的国际合作管理模式属于第二类。

2 存在的主要问题

2.1 国际农业科技合作的机构不完整,队伍素质亟待提高

目前,我国还没有专门从事国际农业科技合作的管理机构,只是由农业部相关机构、单位负责或参与部分工作,尚未设立专职部门。同时,这些机构、单位在职能上也存在着较多的重叠,程序繁琐,工作人员业务素质不配套,办事效率不高等,未能发挥农业国际合作人才队伍的整体实力。

同样,在甘肃省也存在类似问题,未设立专门从事国际农业科技合作的管理机构,而是由省外国专家局、省人社厅、省科技厅、省农牧厅等单位负责,职能交叉重叠,严重制约了甘肃省农业科技国际合作与交流的发展。

2.2 参与合作的主体比较分散,合作能力有限

在国际农业科技合作项目中,甘肃省参与的主体主要是企业、政府、高校、科研机构等,参与的主体力量比较分散,合作能力有限。只有少数的国有及民营企业参与合作比较活跃,大多企业只是小规模的技术引进而且层次不高;地方政府组织的合作以参与为主,自命课题较少。省内高校和科研单位是参与国际农业科技合作的重要力量,但与发达省份相比,农业类国际科技合作项目数量总体偏少,理论研究较多,成果转化率不高,与生产实际联系不够紧密。

2.3 缺乏合作经费, 获取重大合作项目的手段单一

由于经费资助渠道狭窄,没有充足的资金为引进专家提供必要科研及生活条件,很难引进高技术、知名国际人才来甘肃从事科研工作。同时,我方合作主体缺乏主动性,自主创新观念淡薄,主要以打工、受援等被动方式,获得重大合作项目的机会甚少[7 ]。

2.4 缺乏农业国际交流与合作工作的信息交流平台

甘肃的农业科技合作与交流平台及互访的机制尚未形成,由此导致信息交流不畅、交流范围局限、内容重复或不深入,不能实现信息交流、资源经验共享最佳工作环境。因此,构建甘肃省农业国际交流与合作工作的信息交流平台非常必要。

3 提升甘肃省农业科技国际合作与交流能力的发展建议

针对甘肃农业科技国际合作与交流工作方面存在的问题,借鉴省外的先进理念,我们对下一步的工作提出如下建议。

3.1 加強机构建设, 提高队伍整体素质

农业科技国际交流与合作工作是我国在改革开放以后逐步开展起来的,是提高我国农业科技竞争力,促进我国农业可持续、稳定地向优质、高产、高效发展的重要途径之一,也是一个长期性工作。应加强全省农业国际科技合作系统的专职机构建设和专业人才队伍建设,使其职能管理科学、合理、高效,工作团队具备应有专业水准和业务素养,促进全省国际合作水平和合作能力的提高,对全省农业科技发展真正发挥推动作用。

3.2 建立和完善国际科技合作交流管理制度、激励机制及人才培养机制

根据省内各农业科研单位国际科技合作与交流工作的实际情况,制定和完善符合本单位运行特点的相关规章制度,主要包括国际合作项目管理办法、学术交流活动管理办法、联合研发机构或合作基地管理办法、涉外知识产权管理办法、外事活动管理办法、人员往来管理办法等。通过科学的管理制度,规范各类国际合作项目的实施和交流活动,提高管理效率,做到各项管理行为有章可循、有法可依。同时,坚持以人为本,通过有效的激励机制,充分发挥专业科技人员和管理人员参与国际合作交流的积极性和主观能动性,营造浓厚的国际合作交流氛围,全面提升国际科技合作研发能力,从制度和机制上保证管理目标的实现。

3.3 加大国际农业科技合作投入, 加强前沿技术合作

联合国粮农组织(FAO)的研究结果显示,只有农业公共科技投入强度达到2%以上时,才可使农业科技真正进入自主创新阶段。因此,国家也提出了力争到2020年使中国的农业科技投入强度达到2%的规划目标[8 ]。同样,国际农业科技合作也应相应加大投资力度。 一是建立健全相关法律法规和保障制度,确保农业科技资金的有效供给和增长[9 ],同时设立专项农业国际科技合作经费,满足甘肃省国际农业科技合作经费需求。二是建立以政府为引导,企业为主体,各种金融机构和民间投资者共同参与的利益共享、风险共担的科技投融资体系。

通过国际农业科技合作强化前沿技术储备工作。采用农业科技合作、引进新技术和自主创新相结合等的方法手段,夯实甘肃省农业科技研究基础,培育农业科技优势,显著提高全省农业科技的整体水平。通过共同设计和资助等方式,加强与前沿技术的合作,如与动植物分子育种和分子设计技术、数字农业和精准农业技术、缓释肥生产技术、节水灌溉技术、动物疫病和植物病虫害检测技术、农畜产品有害物分子检测技术、农产品生物工程和精深加工等技术的合作,达到共同促进、成果共享的目的,为全省现代农业产业技术升级和农业可持续发展提供前沿技术储备。

3.4 下大力气, 整合农业科技资源, 打造国际合作平台

建立合作渠道和平台是国际合作交流项目实施的前提,也是管理工作的必要环节。近年来,由于甘肃农业科研单位及高校比较注重科学技术研究工作的开展,获得的科研成果相对较多,科研与合作能力提升较快,已经有了一定的合作经验与技术储备。应将其作为参与合作的主体,同时指导带动省内龙头企业参与其中,促进国际合作技术成果转化率提高,真正发挥全省农业类国际科研合作应有的作用。根据甘肃省的国际科技合作与交流工作发展现状及未来规划,分析省内及国外重点领域的科技资源,构建多种形式、不同层次的合作平台。可通过召开国际农业领域学术会议搭建交流合作平台、国际农业科技合作研发平台和成果示范与转化平台等。同时,整合全省农业科技优势,通过平台推进各类国际合作与交流项目的实施。继续加强农业科技国际合作基地的建设,提高国际科技合作机会概率与合作水平,避免低层次重复建设,形成长期、稳定的合作途径,增强甘肃的国际竞争力。

4 甘肃省农业科技国际合作與交流的发展展望

我国的耕地面积有限,单纯依靠大幅提高单产或扩大耕地面积已不可能解决消费者的食物需求,只有采取更科学、更多样的手段,提高农业生产力,改变传统生产方式才是确保食物安全的唯一出路。实践证明,农业科技对外合作与交流是推进甘肃省农业科技进步的重要手段,今后应围绕促进农民增收和增加农产品有效供给两大战略,通过多渠道国际合作交流,有针对的开展关键技术合作研究,培养青年农业科技骨干,加强引进国外智力成果示范推广基地和引进国外智力示范单位建设。

4.1 围绕提高农业综合生产能力及农产品快速检测、安全防控技术领域开展重点合作研究

在未来几年,甘肃省在技术合作、引进和输出上应重点围绕精准施肥和喷药技术、测土配方施肥技术、工厂化育苗技术、精准栽培技术、基因工程疫苗研制技术,以及品种和栽培技术相适应的耕作、播种、收获技术,机械、高效(设施)农业技术,农业资源高效利用技术,农业废弃物资源化利用技术,动植物疫病高效快速诊断和安全防控技术,农畜产品安全生产和质量控制技术,农畜产品加工和高效保鲜技术等关键技术开展交流与合作。

4.2 加强青年农业科技骨干培养

为青年农业科技人员学习发展提供国际科研合作平台,多创造出国(境)学术交流和技术合作机会,使青年科技人才崭露头角,并将其逐渐培养成为学科带头人、科技骨干,带领自己的团队开展专题研究工作,防止出现科研断层现象。同时,加强对出国留学访问青年科技人员的管理,引导其按期回国服务。

4.3 加强引进国外智力成果示范推广基地和引进国外智力示范单位建设

围绕甘肃省经济社会发展大局,坚持“高端引进、突出特色、穿新发展、提高质量”的工作思路,积极建立培育引智基地和示范单位,推广引进新产品、新技术、新工艺以及先进的管理方法等。建立培育引智基地、示范单位应紧紧围绕 “1236”扶贫攻坚行动、“联村联户、为民富民”行动,以及“一带一路”倡议,注重培养特色优势产业、富民多元产业等,以“高、新、精”为原则,培育在国内同行业具有领先地位、有较强示范和带动作用的引智成果。

参考文献:

[1] 李文卿. 甘肃科技发展报告[M]. 兰州:甘肃科学技术出版社,2012.

[2] 李文卿. 甘肃科技发展报告[M]. 兰州:甘肃科学技术出版社,2013.

[3] 李文卿. 甘肃科技发展报告[M]. 兰州:甘肃科学技术出版社,2014.

[4] 李文卿. 甘肃科技发展报告[M]. 兰州:甘肃科学技术出版社,2015.

[5] 中国农业科学院国际合作局. 中国农业科学院国际合作局组织机构[EB/OL]. (2015-11-15)[2018-07-01].http://gh.caas.net.cn/zzjg/index.htm.

[6] 孙 玲,邱俊荣,马 静,等. 浅谈农业科研机构国际科技合作与交流的管理[J]. 科技管理研究,2011(14):183-186.

[7] 杨旖旎. 提高我国农业科技国际交流与合作能力的路径初探[J]. 农业科技管理,2015,34(4):27-30.

[8] 袁学国,郑纪业,李敬锁. 中国农业科技投入分析[J]. 中国农业科技导报,2012,14(3):11-15.

[9] 范英杰,鲁凯荣,韩建国. 英国研究理事会的国际合作政策及启示[J]. 中国科学基金,2008(5):317-320.

(本文责编:郑立龙)