从素质教育走向核心素养培育

2018-09-10陈倩

陈倩

摘 要:随着知识型经济时代的到来,国家大力提倡教育改革,将人才培养放在了重要的战略地位。从我国教育现状来看,正在从素质教育走向核心素养培育,文章分别就此两大概念展开分析,并探讨了两者关系,其后分析了河北省大学生核心素养现状,并就此对具体培育工作提出相关实施建议,切实促进河北省高校教育工作的良性发展。

关键词:素质教育;核心素养培育;关系;河北省;实施建议

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2018)22-0009-03

Abstract: With the advent of the era of knowledge-based economy, the state has vigorously advocated education reform and placed talent training in an important strategic position. From the perspective of the current situation of education in China, it is moving from quality education to core quality cultivation. This article analyzes the two concepts and discusses the relationship between them. Then it analyzes the current situation of the core literacy of the college students in Hebei Province, and puts forward some suggestions on the concrete cultivation to promote the educational workers in Hebei province.

Keywords: quality education; core literacy cultivation; relationship; Hebei province; implementation proposals

一、概述

基于现代社会发展人才需求,各国均在大力实施教育改革,“核心素养”得到广泛关注,并成为了众多国家育人理念更新、教学方法调整的新起点。核心素养的提出,不是对素质教育的简单重复或直线升级,它实际上是在更换一种表述系统,核心是培养全面发展的人,现代高校大学生核心素养不是通过 “教” 来达成的,而是需要培育来实现,本文仅以河北省大学生核心素养现状为例展开具体分析。

二、素质教育与核心素养培育的提出

(一)素质教育

从20世纪80年代以来,我国对于“培养什么样的人”这一问题的回答均为“素质教育”,其是在汲取建构主义学习理论、终身学习理论、人文主义学习理论、知识经济理论、多元智能理论等多种知识养分基础上发展而来,并逐渐取代了应试教育。

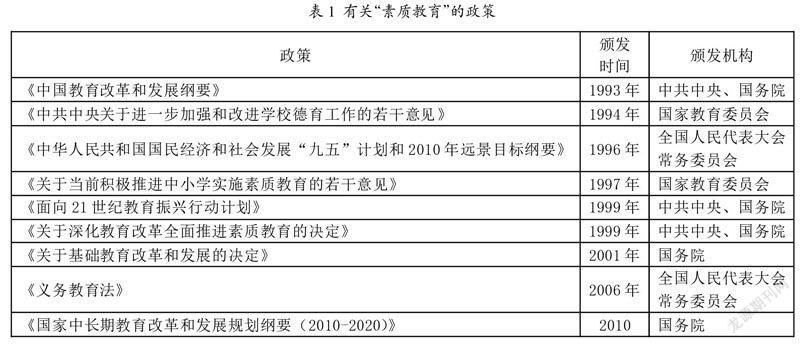

1993年我国首次提出要对应试教育进行改革,1994年“素质教育”这一概念被明确提出,其后20多年间陆续出台了有关政策(表1),不断赋予素质教育以新的内涵,推动素质教育体系的一步步完善。

多年来,随着素质教育的逐渐深入人心,我国教育事业发展迅速,在课程建设、教学创新、考试评价改革、教师培养培训等方面均取得了不少成果,然而素质教育发展到今天,无论是理论亦或是实践,均也存在不少困惑,源于人们对教育的不断反思,“核心素养培育”这一概念逐渐开始进入人们的视野。

(二)核心素养培育

2014年3月30日,教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》(教基二2014年4号文),此文件中明确提出要“研究构建大中小学生发展核心素养体系”,自此我国对“培养什么样的人”的回答,从“素质教育”转为“核心素养”。教育部核心素养课题组负责人林崇德教授认为:“核心素养是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。”此种素养的发展是持续性的、终身的,具有可教、可学的特征,最初在家庭、学校中培养,随后在一生中不断完善。

2016年9月13日,教育部委托北京师范大学,联合国内高校近百位专家历时3年完成的《中国学生发展核心素养》研究成果发布,其明确提出我国学生核心素养发展核心为培养“全面发展的人”,包括文化基础、自主发展、社会参与三大方面,综合表现人文底蕴、科学精神,学会学习、健康生活,责任担当、实践创新六大素养。这一研究成果,充分强调了促进学生全面发展的重要性,其可与课程内容相结合,令学生通过接受教育实现相关素养的发展。

(三)素质教育与核心素养培育的关系

“素质教育”与“核心素养培育”虽是我国育人政策中的两大不同词汇,但是也并非是毫无关联的,后者是对前者的继承与发展,其一致性与区别分别表现如下:

1. 一致性

从教育观看来,素质教育与核心素养培育是一致的,后者是对前者内涵的精进,是新时期素质教育发展成果的深化;从我国教育事业发展历程来看,素质教育是对应试教育弊端的改进,促进了我国育人模式的转变;核心素养培育则是在素质教育基础上,进一步落实立德树人的根本目标,阐明了国家和社会对人才培养的要求,促使我国育人模式的根本转型。

2. 区别

“素质教育”、“核心素养培育”毕竟是两个不同的概念,因此必然是存在一定的区别:

(1)“素质”具有先天禀赋的含义;“素养”更强调人的主动习得与后天培育;

(2)素质教育在我國长期发展下,内涵不断丰富,但是依旧为形成系统权威体系;核心素养在国家上已经有了不少研究成果与多种权威体系,为我国核心素养培育体系构建奠定了稳固的基础;

(3)“素养”的使用更易被赋予新的内涵,利于相关政策的推进。

总之,核心素养培育是对素质教育的延续与完善,育人目的、目标更加明确,内涵更具科学性、时代性和主动性,从整体上进一步推动各了我国教育各环节深层次的改革。

三、河北省大学生核心素养现状分析

根据河北省高校教育发展情况来看,其高校数量较多,共计127所,其中普通本科院校44所、高职院校60所,独立学院17所、成人高等学校6所,在全国各省高校数量排行中位居第八,但是从招生情况来看,一本院校招生分数基本处在中下游水平,优质生源相对较少。基于此,河北省必须抓住我国教育改革关键点,立足河北省大学生核心素养现状推进大学生“核心素养”培育落地,构建适合河北省大学生成长成才的体系架构,真正促进河北教育事业的健康发展,为社会提供可靠人才。根据相关调查总结分析显示,河北省大学生核心素养现状主要表现在以下几个方面:

(一)大学生思想受到多元文化的冲击,传统价值观念动摇

当前,我国正处在社会转型的特殊时期,由于经济社会的发展,各种不同的思想文化活跃在社会的不同阶层,传统的主流价值观遭到了一定程度的冲击,人们的思想越来越受到多元文化的影响。

大学生作为社会的一份子,其价值取向也在一定程度上受到社会上不同文化的影响,尤其是大学生群体正处在三观形成的特殊阶段,思想观念的引导极为重要。根据相关调查显示,基于当前新旧价值观的激烈碰撞,一些大学生的传统价值观念受到了一定的动摇,多元文化给大学生带来的不仅是思想上的丰富,还带来了一定程度上的理想的迷失以及信仰的丧失。

(二)自我认同感增强,合作意识缺乏

随着大学生自我感觉认同感的增强,其在团队合作方面表现出了一定的缺失,如:多数大学生在学习中,过多的关注自身知识学习情况,较少与同学、师长交流;参加社团活动时,前期表现积极,但是真正需要与相关教师、社团进行沟通合作时,存在懒散、抵触的情绪。

(三)时代责任感提高,道德观念认知模糊

当代大学生道德水平呈现良好状态,但仍有部分大学生在道德实践时存在偏差,例如:考试作弊、长明灯、学术不端等;也有不少大学生心理承受能力、抗打击能力较差,无法适应社会,且极易诱发心理健康问题,导致严重的后果。

(四)专业素养强化,人文精神教育欠缺

随着近现代工业化的发展,我国对学生的科学技术素养的培养越加重视,理工科类的专业受到了家长、学生的一致推崇,如:工学、商学等学科广受喜爱,也得到了高校大量资源支持。但是此种情况,也在一定程度上造成“重科学、轻人文观念”情况的出现,不少大学生在课程学习中对人文类课程不够重视,以致于专业素养与人文素养不对称,消减了人文素养培育中意志力、精神境界、思维认知发展、价值认同等深层次核心素养的培养,如何平衡科学与人文两大素养是高校必须要考虑的问题。

四、从素质教育走向核心素养培育——河北省大学生核心素养培育工作实施建议

(一)深化大学生心智研究,培育大学生社会主义核心价值观

大学阶段是学生心智走向成熟的关键时期,其心智形成具有较强的可塑性,是可以受到环境、阅历、教育等多个因素的影响。为了更好的培养大学生核心素养,高校必须要对当代大学生心智情况开展深入研究,基于95后大学生成长规律、特点,明确大学生价值观变化的新规律,以社会主义核心价值观作为大学生共性的群体意识与行为规范,以优秀传统文化作为大学生核心素养培育的重要源泉。

(二)调整高校教学重心,实现大学生科学素养与人文素养的协调统一

1. 转变教学目的

基于核心素养培育要求下,高校必须明确教学不再单单是知识的传递,更多的还有健全人性、塑造人格等目的,令大学生具备适应社会发展所需的核心能力、关键品格,实现自我价值实现与社会发展的统一。

2. 创新教学模式

基于国家统一规定的有利于培养大学生独立思考能力、社会责任感的核心必修课外,高校还应积极开设通识教育的自选课与限选课,教学内容注意各学科知识的交叉融合,令科学知识与人文知识教育相得益彰。此外,高校应积极采取多样教学方式,带领大学生进入科技馆、展览馆、博物馆,直观领略科技力量、人文知识;引导大学生对社会热点问题进行探讨,定期召开科学、人文知识讲座,拓宽大学生视野,增强其思辨能力、解决问题的能力。

(三)推广社会实践教学,促进大学生主体性与社会性发展

1. 形成良好的文化氛围

以“培养大学生的动手能力和创新精神”为口号,营造严谨的学术环境,深入贯彻育人观念,营造独立自主、敢于创新的教学环境,提高教职工对于教学质量优化的重视度,鼓励学生共同参与至实践教学活动中。

2. 开展多样化的实践教学活动

高校可通过建立模拟实验室、模拟工厂、实训中心等途径为学生提供多种学习平台,注重学生实践能力的培养;同时,加强学校与企业的合作,及时更新教学设备,为学生顶岗实习创造有利条件;组织各类课外活动,如职业体验、校园创业或企业生产线观摩等,深化学生对企业经营管理、创业的认识,实现提升学生沟通交流与解决问题能力的目的。

3. 完善大学生实践能力考核机制

需明确实践能力的培养标准,将学生专业素养与实践能力的提升作为校园人才培养计划的重要内容,借助学校主导、用人单位支持和大学生参与的实践能力考核机制等保证学生实践能力评估结果的客观性。为保证学生核心素养阶段性培养目标的顺利完成,需详细记录学生的成长过程和学习考核成绩,为制定具有针对性的学习培养与教学计划提供依据。

(四)提升教师素质,为核心素养的培育驻足关键的精神动力

教师是教育的主要执行者,在教育过程中起主导作用,教师自身的专业素养與教学水平对于我国学生核心素养的培育具有决定性影响。为切实提高学生核心素养,需注重教师队伍建设,采用多种途径对教师进行培训,充分发挥出教师队伍的主观能动性。

1. 深化教师的思想认识

就当前教师队伍素养水平来说,仍然停留在学术研究或理论实践方面,诸多一线教师对于核心素养概念的认识存在偏差,导致不能将自身素养的提升和学生核心素养培养工作紧密联系,未深入落实到日常工作中。为此,可邀请相关专家对教师的疑问进行解答,理清当前的工作重点和逻辑关系,满足教师的个人诉求。在专家培训过程中需注意,应当对教师的认识偏差进行分析,围绕核心素养培育理念,编制具有针对性的培训方案。同时,专家培训需抓住核心素养的核心部分,提高教师工作的积极性,基于教师个人的创新能力形成独具特色的教学方法。

2. 提升教师的自身综合素质

教师的综合素质对于核心素养培育质量有直接影响,只有提高教师的综合素质,主动承担起培养学生核心素养的责任,积极实践,基于当前素质培育存在的缺陷予以完善,提高学生核心素养的目标方可实现。对此,学校应倡导教师积极开展教学方法研究,鼓励教师间就自身优秀工作经验进行交流,对阶段性工作内容和成果进行总结;教师自身需敢于实践,在课堂上采用多元化的教学方法改善教学成果,依据教学内容制定科学的教学方案,课堂上加强与学生互动,课余时间及时与学生沟通,了解学生的心理活动,总结学生对于教学的意见或建议,实现教学效果最优。

五、结束语

综上所述,核心素养培育正是对素质教育的继承与发展,其进一步明确了育人目的、育人目标,本文基于河北省高校大学生核心素养现状提出相应的培育工作建议,高校必须深化大学生心智研究,积极调整高校教学重心、推广社会实践教学、提升教师素质,以此切实实现大学生的全面发展,顺应时代发展的新趋势。

参考文献:

[1]方薇.素质教育之核心素养[J].西部素质教育,2017,3(15):8-9.

[2]褚宏启.核心素养的概念与本质[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016,34(1):12-15.

[3]赵长林,孙海生,陈國华.核心素养的结构和社会文化性分析[J].湖南师范大学教育科学学报,2016,15(5):12-19.

[4]林崇德,刘霞,郝文武,等.努力提升学生发展核心素养——访林崇德先生[J].当代教师教育,2017,10(2):10-13.

[5]刘晟,魏锐,周平艳,等.21世纪核心素养教育的课程、教学与评价[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016,34(3):38-45.