泰国南传上座部佛教与泰国政党的互动关系研究

2018-09-10王贞力林建宇

王贞力 林建宇

摘要:在佛教徒占国内人数近90%的泰国,南传上座部佛教抛开以往“出世修行”的精神,开始“入世修行”,积极参与泰国的社会活动、经济活动和政治活动。泰国国内大小政党林立,政党之间党员频繁变换,各种政治力量相互斗争排斥,加之宗教因素的影响,使得泰国民主制度建设变得异常艰难。泰国佛教与政治的互动关系可以简单分为两个阶段:被动融入期和积极融入期。在这两种时期内,泰国宗教始终以显性影响模式和隐性影响模式对政党构建产生作用。

关键词:泰国;宗教与政党;互动研究

[中图分类号] D733.6

[文献标识码]A

[文章编号]1003-2479( 2018 )03-0089-08

在1969年取代缅甸成为世界佛教徒联谊会总部之后,泰国成为向世界传播佛教最主要的国家之一,俨然成为世界佛教的中心。20世纪50年代以来,世界局势的变化在佛教界内部激起各种思潮,泰国佛教界也进行了一系列的佛教改革运动。这些佛教改革运动大多主张佛教徒积极参与世俗社会、关心政治,引发了泰国佛教僧侣的分化。虽然当前泰国宣传自己是一个世俗化国家,秉承政教分离的原则,但实际上宗教始终是泰国政治生活中不可忽视的因素,无论是政党选举还是政策制定,都要获得广大宗教信众的支持,甚至一些法令法规都要以宗教信条为原则才能很好地在泰国国内实行。宗教对泰国国内政治产生了很大的影响,这在政治文化的建构过程中也有体现,尤其是在政党关系上。

一、泰国宗教的发展与现状

(一)泰国宗教发展历史与改革状况

泰国是现今世界上唯一以佛教为国教的国家,信众以上座部佛教徒为主。泰国共有6450万人口,其中90%以上的民众信仰佛教,素有“佛教之国”“黄袍之国”之称。除了国教佛教,还有一些少数民族信仰其他宗教,例如马来族信奉伊斯兰教,还有少数民众信仰基督教、天主教、印度教和锡克教。

根据相关资料表明,公元前3世纪,阿育王曾派出使团到泰国南部传播佛教,最初传人的是上座部佛教。公元3世纪,扶南国对外扩张至整个中南半岛中南部,也就包括今泰国大部,这就使得大乘佛教在泰国北部、中部流传。公元6世纪,扶南王国衰落,泰国湄南河下游出现了一个孟人国家——堕罗钵底国,佛教在泰国中西部盛行一时。公元7世纪以来,大乘佛教在泰国南部流传。11世纪,缅甸和斯里兰卡的上座部佛教传人泰国。公元13世纪,素可泰王朝第三代国王兰甘亨宣布上座部佛教为泰国国教。迄今为止,佛教在泰国流传已有1700年历史。

上座部佛教在泰国国内主要分为两种派别,分别是大众派和法宗派。泰国佛教分为两派的时间大约在19世纪后期。拉玛四世于1883年创立了法宗派,当时该派只允许皇亲国戚和达官贵人加入,普通平民没有资格加入,因此,法宗派的僧侣人数非常少。而没有加入法宗派的平民僧侣由于人数众多,又要与法宗派相区别,因此称为“大众派”。两派的区别主要是在戒律上,法宗派在戒律戒规上比大众派要严厉,对僧人的管理也更加严格。

到了20世纪初期,在拉玛九世的带领下,泰国的佛教得到了进一步发展。在20世纪中期,世界佛教复兴运动蓬勃开展,泰国的佛教影响力继续壮大。到了1962年,沙立政府对佛教管理进行了一系列制度改革,其中包括僧伽制度的改革等,使佛教处于国家管理体系之内,以此促进佛教的进步与发展。

(二)泰国现代佛教的改革

进入20世纪之后,泰国的社会经济状况发生了很大的改变。在城市中,一些新兴阶层开始出现,也产生了新的生活方式和新的价值体系,这些新兴阶層开始提出自己的诉求,对传统佛教的一些规章和仪轨产生怀疑和批判。在传统农村社区里,外来的西方思想不断冲击古老的社区,境外宗教也不断积极地往乡村里渗透,这都使原以信仰南传上座部佛教为主的传统乡村社会受到了强烈的冲击。在面临社会文化发生巨变的同时,佛教自身也开始寻求变革以适应当前的社会状况,因此泰国南传上座部佛教的一系列改革运动不断发生。在泰国出现了两种不同方向的改革路线:一条是佛陀达沙( BUD-DHADASA)和浮特迪克(Phothirak)等人所主张的佛教改革,即打着回归佛教原始精神的旗号,革除上座部佛教的陈规陋习,运用现代思想对佛教教义、教理进行新的阐释;另外一条改革路线是特摩差侑( Thammachyu)等人所提倡的改革方法,即以现代性的方式进行佛教改革。

佛陀达沙的思想在泰国的农村地区广受欢迎,佛陀达沙和浮特迪克的改革思想主要集中在教义教理、僧伽管理和政治主张等方面。

相比较于佛陀达沙的思想在农村地区流行,特摩差侑的佛教改革思想在城市中获得了城市中产阶级的支持。特摩差侑认为那种“出世的苦行”是对佛陀精神的背离,他主张“人世的苦行”,即是鼓励信徒积极参与现世的经济政治生活,在现世中践行佛陀的精神。特摩差侑的思想让那些在城市中拥有财富的中产阶级大为振兴,想在政治上有更多的参与;而那些从传统农村进入到城市的信徒们急需找到一种理论慰藉,使他们更好地进入城市生活、参与社会政治活动,可见特摩差侑的思想正好契合他们的需求。

从目前的泰国佛教改革运动来看,泰国的南传上座部佛教正在积极地转变以适应当前社会的变化,南传上座部佛教开始不断步入“尘世”,不断与人类理性接轨,不断与社会潮流接轨,不断与现代科学文化接轨,不断与俗世生活接轨,这可以反映出南传上座部佛教抛开以往“出世修行”的精神,开始了“人世修行”,积极参与现实世界的社会活动、经济活动和政治活动。

二、泰国政党的发展状况

(一)泰国政党的历史发展情况

大多数学者认为泰国的现代民主政治始于1932年——君主专制政体被推翻,泰国建立君主立宪政制度。而泰国民主政治制度的建立离不开泰国政党的产生,正是泰国的政党推动了泰国的民主制度进程。泰国政党的历史发展可分为3个阶段,第一个阶段是从20世纪20年代至40年代,可称为萌芽期;第二个阶段是从20世纪中后期至1980年代末,可称为缓慢成长期;第三个阶段是20世纪90年代初期至今,可称为平稳发展期。

1.萌芽期:20世纪20年代至20世纪40年代

1924年2月5日,留学法国的泰国学生组建了泰国历史上的第一个政党——民党,并在1932年6月24日成功发动军事政变,将泰国的君主专制政体推翻,使专制政体转变为君主立宪政制,组建了一党执政的新政府。1933年11月,泰国国内进行新政府成立以来的第一次选举,这次参与选举的政党只有民党。1946年5月9日,泰国颁布新宪法,这部新宪法第一次出现关于政党的管理条款,允许在泰国国内自由成立政党。于是,泰国国内涌现出进步党、民主党、宪法党和人民党等政党,这标志着泰国进入真正意义的政党政治。

2.缓慢成长期:20世纪50年代至80年代末

20世纪中叶,泰国的军人发动政变并终止了国家宪法。军人掌管的政府开始限制泰国国内的政党活动,泰国政党的发展因而停滞。1955年9月,泰国颁布泰国历史上第一部政党法,该法令允许泰国国内成立新的政党,泰国政党的活动得到恢复和发展。但在1958年,泰国再一次发动军事政变,泰国政党的活动又被禁止,泰国随后又再次取消政党法令。1968年,他依上台,颁布了新宪法和第二部政党条例,这才使得泰国的政党恢复活动。到了20世纪70年代,泰国的自由民主运动如火如荼地开展,泰国也随之进入了现代化民主进程当中。1974年,泰国颁布的新宪法和新的政党法令使政党活动再一次恢复。在1976年的泰国国内大选中,民主党获得大多数席位,并与泰国民族党、社会正义党和民族主义社会党组建新的联合政府。到了20世纪八九十年代,泰国的政党得到了相对自由的成长空间,但1991年,军人政府又再次对政党活动进行限制。

3.平稳发展期:20世纪90年代初期至今

到了20世纪90年代初期,军人势力逐渐退出泰国政坛,泰国进入文人政府领导的全面民主发展时期。1992年泰国举行大选,由团结正义党、泰国联合社会行动党、国民党和公民党等政党组成了新一届联合政府。20世纪90年代末期,泰国存在各种大小不一的政党,为了有效控制各种规模和势力较小的党派以促进大党的产生和发展,一些党派结成同盟或合并,使得民主党和新成立的泰爱泰党等成为泰国国内两个重要的政党。2007年,军人再次发动政变,泰爱泰党、发展国家党和泰国国土党等政党被解散,而且泰国政府不允许这些党派重新注册新党。2011年,泰国举行大选,为泰党获得大选的胜利。2014年,泰国国内爆发数次反政府运动,军人再次发动政变、执掌政权,重新组建新政府,但是重新掌权的军政府已经不再出台法规禁止泰国国内的政党活动,泰国的政党活动已经进入到一个相对平缓发展的时期。

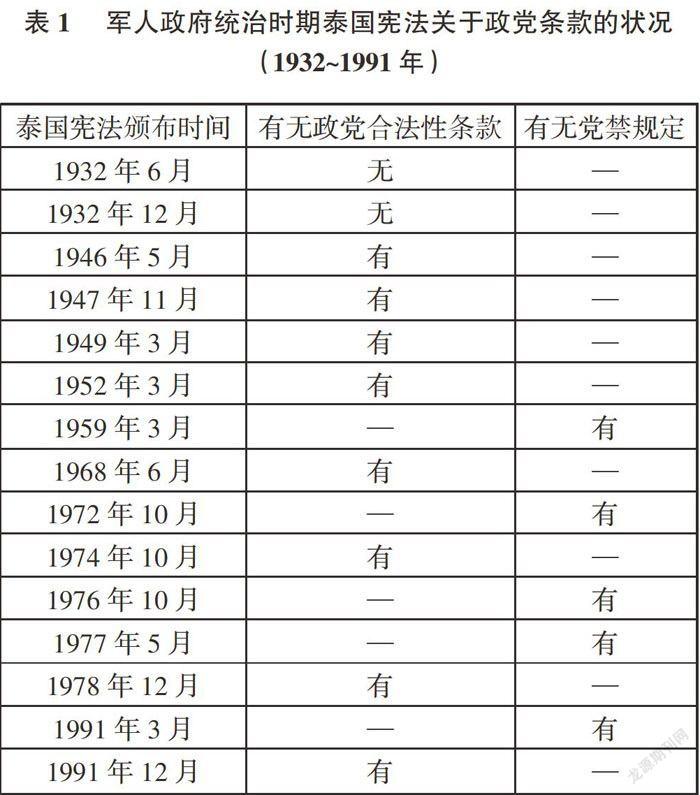

综上所述,泰国在90多年的政党政治发展历程中经历了从法规缺失到法规完善、从开放到禁止再到开放等的一系列的变化动荡。特别是在军人政府统治时期,频繁的“党禁”使泰国政党政治的发展“雪上加霜”,一度几乎停滞,导致泰国政党政治发展缓慢、政党体制的规范化和制度化程度低于同等发展水平的国家和地区。如表1所示,在20世纪,每当军人政府掌握国家政权时,泰国国内的政党运动都被禁止。泰国长期的军人政府独裁破坏了国内政党的发展进程,剥夺了政党努力完善政党组织和法律的机会,使得这些政党没有相应的空间和时间培养自己阵营的政治人才。

(二)泰国国内的主要党派

泰国国内的大小政党众多,根据2014年泰国大选的情况来看,参加这次大选的政党共有50多个。虽然泰国国内政党数量较多,但有很大一部分是为了大选而临时新成立的政党或是一些规模较小的政党。在此,筆者主要对泰国国内5个较有影响力的政党进行分析。

1.为泰党( PHEUTHAIPARTY)

为泰党于2007年9月20日成立。为泰党的前身是遭泰国宪法法院判决解散的人民力量党,现今代理党首为威洛·鲍尹,秘书长是普坦·卫差亚猜,有执委21人,在泰国全国设有5个支部,党员共有134906人。为泰党的主要支持者是泰国中部、北部和东北部的普通中下层民众。

在2011年的大选中,为泰党提出提高公职人员收入,增加乡村基金、减税、延期还债、廉价公交,提高教育质量和福利主义等惠民政策,使得为泰党在2011年大选中获得压倒性胜利,为泰党领袖英拉·西那瓦( YingluckShinawatra)担任泰国总理,为泰党在泰国国会中拥有下议员264名。2014年,泰国宪法法院判处英拉违反宪法章程,英拉随即被停职。军方接管国家政权,为泰党对泰国的统治管理由此结束。

2.民主党( DEMOCRATPARTY)

民主党于1982年6月11日成立。现今党首为阿披实·威差奇瓦,秘书长为朱蒂·格勒,执委有34人,在全国设有175个支部,目前党员共有289.6万人,民主党的支持者主要是经济水平较高的曼谷地区及其周边城市的精英阶层。

民主党是泰国最大的在野党,其一贯政策趋向于维持君主立宪制度、倡导人民民主、执行稳健的自由经济政策、维护泰国中产阶级的利益。在2011年的大选中,民主党在国会中拥有下议员161名。2013年,民主党的素贴在泰国国内掀起反对英拉政府的示威活动,并宣称誓将“傀儡政府”拉下台。在2014年的大选中,民主党并没有进行参选,反而阻碍选举活动的进行,并称2014年的选举活动是不合法的。

3.自豪泰党( BHUMJAITHAIPARTY)

自豪泰党于2008年11月5日成立。目前党首是阿努廷·参威拉军,秘书长是萨沙扬·奇初,执委有9人,在泰国全国设有5个支部,党员共有153087人。自豪泰党在2011年的大选中在国会拥有议员33名。

4.泰国发展党( CHARTTHAIPATTANAPARTY)

泰国发展党于2008年4月18日成立。目前党首是提拉·翁萨姆,秘书长是潘贴·素里萨廷,执委有11人。在泰国全国设有9个支部,党员有26069人。泰国发展党在201 1年的大选中在国会拥有下议员19人。

5.为国发展党(CHARTPATTANAPARTY)

为国发展党于2007年10月3日成立。当前党首是宛纳勒·参努军,秘书长是巴瑟·本猜素。为国发展党在泰国全国设有4个支部,目前有党员19589人。为国发展党在2011年的大选中在国会拥有下议员7名。

泰国国内绝大部分的政党是政客们为参加大选而临时拼凑的利益集团,他们每逢大选时都积极开展各类政党活动以期在大选时争得一些席位,然而选举结束后一些政党往往就解体,它们的党内组织建设非常松散,许多政党甚至没有自己的党纲和基层组织。另外,一些政党的成员组织观念淡薄,不少政党的党员乃至党的领导人普遍对自身党组织缺乏效忠意识,党员“变节”“跳槽”到其他党派的事情频繁发生。虽然泰国的政党众多,但是较有影响力的有几个,其他的一些政党争相与大党联合或合作,使自己能在大选中获得一些选票。近年来,泰国的党派竞争主要集中在为泰党与民主党之间,但是这两党之间的竞争缺乏政治博弈中的宽容和妥协精神,缺乏尊重惯例和非零和游戏规则的传统,在很大程度上影响了泰国的民主化进程,也造成了近年来泰国局势的动荡。

三、泰国宗教与政党的互动

泰国的佛教经过几个世纪的发展,无论在布道、佛教组织还是僧人活动方面都发生了许多变化。特别是自1932年进人民主政治社会以来,泰国的佛教经历了一系列的制度改革以适应社会的发展。其中,泰国佛教发生的最重要的变化就是佛教日渐世俗化、政治化,与当今泰国的政治关系越来越密不可分。

在古代泰国,佛教就以神化王权的形式渗入国家政治管理当中。近代以来,虽然泰国宪法规定“僧人不得行使选举权”,泰国政府也宣称泰国是一个政教分离的民主国家,但这并非真正意义上的毫不相关,宗教与政治也并非完全脱钩,反而经常纠结在一起。泰国佛教与政治的互动关系可以简单地分为两个阶段。第一个阶段可称为被动融人期,指的是佛教被动地纳入了国家官僚制度之中,主要的表现形式就是佛教的僧伽组织结构与国家管理机构相融合,僧伽组织成为政府机构的权力延伸,僧伽为国家所服务,其佛教活动都处于国家的政治轨道之上;第二个阶段可称为积极融人期,指的是佛教在国家层面上承担了许多政治职责,协助官方完成一系列涉及国家管理的任务,参与的政治活动日益增多,佛教深深涉人世俗的政治活动中,主要的表现形式就是佛教开始寻求自己的政治诉求,积极参与政党活动,并主张恢复僧人投票权,建立宗教政党。

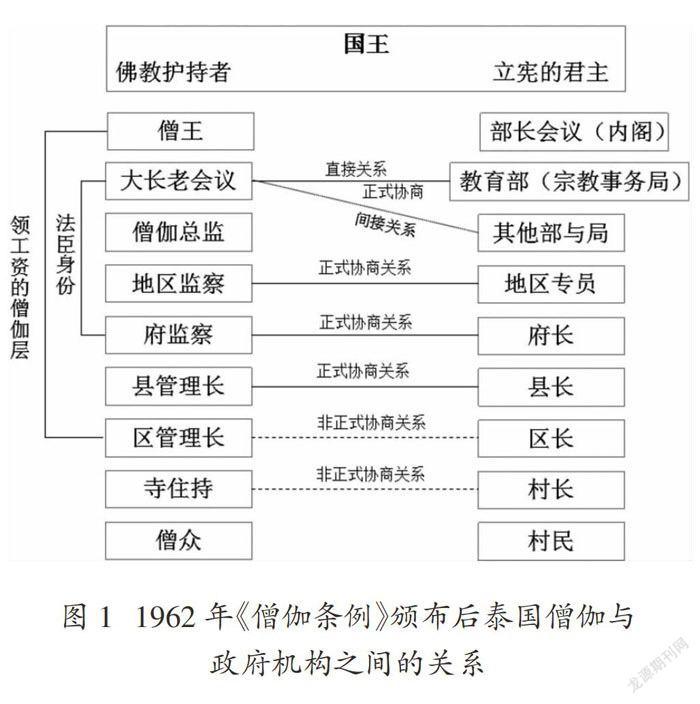

(一)被动融入期

这一时期佛教与泰国政治的融人关系主要体现在国家对僧伽的管理制度方面。1902年,僧伽集体初步形成系统化组织,泰国为了将僧伽为代表的佛教集团置于从属的受控制的地位而颁布《僧人条例》,首次建立了与当时的国家机构及行政区划相平行的僧伽组织。这个僧伽组织的最高机构是大长老会议,它由僧王和4位正议长以及他们的副职组成,这就意味着僧伽组织初步被纳入了政府体系中,但此时僧王及大长老会议仍享有独立权和自主权。泰国在1932年建立起君主立宪制国家之后开始了一系列的管理制度改革,僧伽改革也包含其中。1941年,当时的政府颁发僧伽改革法令,僧王下设立僧伽议会、僧伽内阁以及僧伽法庭,效仿三权分立制度,意在平衡僧王的权力,并且规定僧王由总理府提名、国王批准。这次的僧伽改革旨在将僧王的权力分化,并将僧王及其僧伽组织进一步纳入到政府管理之下。僧伽的再次改革是1962年沙立政府颁布的《僧伽条例》。当时沙立政府出于在泰国全国实行独裁统治的需要,取消僧伽议会、僧伽内阁以及僧伽法庭的三权分立制度,权力回归大长老会议。法令规定僧王由教育部宗教厅和大长老委员会提名,国王批准。宗教事务局局长任大长老会议的秘书长,并且秘书长可全面监察僧伽最高层的事务活动。另外,政府还规定了区以上的僧职人员可领取政府薪金,并有义务向同一级的地方官员通报情况。从这次沙立政府对僧伽组织的改革来看,僧伽组织已经完全与政府机构紧密结合,僧王需要政府官员来提名,而且政府官员担任僧伽组织最高权力机构的秘书长,并管理、督查一系列宗教活动。僧人也能领取政府俸禄,俨然成为政府办事人员。经过这次僧伽改革,泰国政府在人事任命和财政上都实现了对僧伽组织的全面控制。

从这一系列的改革中,泰国僧伽组织自上而下地完全被国家纳入到行政官僚体系当中,而这样的一种变革对佛教而言是被动的、不情愿的。自此,佛教活动与政府活动紧密地拴在一起,政府便可以毫不费力地指导僧伽的政策和行动,宗教被动地与国家事务、政策活动和政治运动结合在一起。佛教僧侣和组织政府动员、整合起来之后,佛教教义与教化功能也与政府的意识形态和政治教化逐渐地相融在一起,僧伽积极参与国家的政治活动,僧人也积极协助官员完成一些政治或社区任务,担负起国家政治的职责。如沙立政府时期,泰国边境地区的非泰人部族问题已日益严重,为维护社会统一,泰国政府决心利用佛教对民族共同体的整合力量,使泰国山地民族、南部穆斯林民族和北部山区人民更好地融合到整个泰国共同体之中。政府在这些地区积极推进经济项目的同時,还鼓励僧伽们进入到山区中,深入到“未能享受到佛理的黑暗中”,在那些地区搞起了大规模的旨在加强人民对于佛教信从的“弘法计划”,希望通过对佛教的皈依而使民族融合。

(二)积极融入期

近代以来,随着“民族国家一佛教一国王”三位一体国家意识形态被建立起来,泰国僧伽组织被纳入国家官僚体系当中之后,越来越多的僧伽开始意识到佛教教理与俗世责任的关系,他们会自觉或不自觉地调整自己的社会角色,有意或无意地参与政治社会活动。在这一时期,僧伽一反过去介入国家事务当中的被动,而是主动去探寻他们在国家事务中的角色和地位。随着佛教教派改革的推行,一些激进的派系也开始寻求在国家政治活动和国家事务管理中获取更多的参与权。例如,僧侣们积极地参与各种社会政治运动,诸如法身寺运动、“静无忧”运动以及一系列的“比丘运动”等。在他信政府时期,他信告诫僧侣们遵守佛教戒律、远离政治,并有意架空僧王的权力。为此,他信政府在佛统府佛教城举行特别会议,探讨“代理僧王”的议题。这一事件引发泰国僧侣极其不满,大约2000多名僧侣在佛教城进行示威集会,反对他信政府对僧王职位权力的不正当利用。面对佛教僧侣这样积极的“人世”活动,泰国政府在不影响自身统治情况下,也乐于依靠僧侣来实施政府计划、解决社会政治问题,进而促进泰国社会安定、经济发展。但是,泰国政府的一个基本原则依旧没有变化,即防止泰国政治宗教化。政府提倡、鼓励佛教发挥“辅政”的作用,却不希望佛教僧人过多地介入到政党斗争活动当中。但是,已经习惯介入政治生活的宗教信徒们还是不能避免地踏进政府所规划的“禁区”。

泰国佛教僧侣从最初的对政治活动的被动消极态度转为积极投入的态度,这与泰国的经济社会变化以及佛教教义改革运动是分不开的。随着泰国经济的不断发展,泰国的新兴阶层迫切需要在政治上有更大的作为,这些城市中产精英们大多也是佛教徒,他们对佛教的保守教义表示不满,极力改革传统佛教。另一方面,以浮特迪克和特摩差侑为首的佛教教派强调政治与宗教的不可分割,主张参与政治就是实践佛法,鼓励信徒参加政治活动、组织政党、支持选举。这一教派虽然受到政府的监视和压制,但其思想对泰国中产阶级有巨大的影响。在这些佛教思潮变革中,佛教的激进思想便与一些政党的政治主张有机地结合在一起,一些僧人和信徒们开始与政党领袖或成员交织在一次。佛教僧伽与政党人士的交融能够为他们参与政治活动提供一个直接的途径,虽然政府明令禁止僧人参与政党选举,但是僧伽们通过支持相关政党,使他们的主张能够在政治领域上有所体现。另外,通过与政党的联合,僧伽能够获得更多的利益。虽然无论是泰国政府还是宗教领袖都极力宣传宗教与政党是毫不相关的,泰国宪法也明确规定僧人没有选举权、宗教不能干涉政治,但是仍可以从泰国的一些政治事件中发现宗教与政党的一些潜在的联系。

例如,泰国曼谷的法身寺是泰国最大、最富裕的佛寺,佛寺内拥有大量现代化设施,泰国不少地位显赫的政商界人物均是法身寺的信徒。据法国路透社记者AndrewR.C.Marshall和PatpichaTanakasempipat报道称,法身寺牵扯上政治事件,不少泰国民众认为法身寺与泰国著名的红衫军政党有染。虽然法身寺极力为自己辩护,但是泰国的民众显然并不相信法身寺的一面之词,泰国前任总理他信就与法身寺来往密切。日前,泰国政府欲以涉嫌洗钱和收受赃款的罪名逮捕72岁的法身寺住持法胜法师。

另外,在每逢泰国举行大选时,政党之间的斗争随之展开,而这时宗教的力量也犹如潜流一般影响着整个大选的局势。以2011年大选为例,执政党位置的争夺主要在为泰党的英拉与民主党的阿披实·维乍集瓦(AbhisitVejj ajiva)之间展开。从某种程度上来说,此次大选与其说是英拉势力与阿披实势力之间的对决,还不如说是“他信的农村”和“中产精英的城市”之间的冲突,是乡村佛教教派与城市佛教教派之争。为泰党的主要支持者集中在乡村社区之中,而传统乡村社区一直是佛陀达沙派和特摩差侑派信徒较多的地区;民主党的支持者多数是城市里的中产精英们,而浮特迪克派的信徒们多数居住在城市。再加上近年来一些僧侣从乡村寺庙移居到城市寺庙之中,他们逐渐接受了城市中产阶级的思想。可见,这表面上还是两个党派的斗争,可私底下一些僧人也为他们所支持的政党展开各种拉票活动和竞争。

泰国的佛教僧侣不仅能够支持某一政党,他们也能够煽动民众去反对他们反对的政党。例如,他信政府下台之后,有研究者称他信政府最大的误区在于“贪”和“霸”。他信的“霸”表现为泰爱泰党的强势作风,这有悖于上座部佛教的温和文化传统,引发了围绕在国王身边的军人、官僚、地方政客和城市中产阶级的不满和抵制;另一方面,他信政府的“贪”更为致命,这是违背了上座部佛教教义中的“贪诫”,这让广大民众更加无法容忍。

四、泰国宗教对政党的影响

在中南半岛国家中,国家统治者都积极借助宗教的力量增强自身政权的合法性,使得民众更加认可政府的统治。宗教信徒是中南半岛国家值得重视的群体,宗教群体对政权合法性评价具有特殊的意义。这种特殊性主要表现在其价值观的先验性、排他性和固执性上,以及利益追求的精神性,这对原教主义者而言则尤为如此。在宗教信众看来,政治体系在多大程度上具有合法性,主要取决于政治体系合乎本教教义规范的程度。因此,在泰国,每一个政党在选举时都极力地迎合当地的宗教教派或与教派结盟,来为自身赢得选票。虽然这些国家都禁止政党利用宗教力量进行参选,实行政教分离的政策,严控僧人参与政治活动,但是,在佛教徒占国内人数近90%的泰国,政党选举与宗教势力完全分离是极不可能的,也难以实现的。目前在泰国,宗教与政党相互关联、影响的互动关系模式可以简要地分为显性影响模式和隐性影响模式。

(一)显性影响模式

1.斋僧行善的政治色彩

在泰国,南传上座部佛教的教义规定僧侣不能蓄财,僧侣需要接受百姓的布施和供奉。历代国王继位后都要向寺庙捐献大量钱财,或者修建寺庙和佛像等,王宫贵族也是通过这样的斋僧行善手段表达对佛教的敬畏,目的就是通过施舍行善得到僧侣的支持和神明的保佑,更重要的是通过佛教得到百姓的认可,因为心性平和、乐善好施是民众的普遍道德准则。在一些政党看来,这样一种向斋僧行善的举动能够为他们赢得更多的赞誉和声望,在民众看来,政党活动家积极参与到各种宗教行善活动当中,一来可以美化自己的政治声誉,二来可以与宗教人士建立起良好的关系以得到他们的支持。

2.出家为僧的政治意义

在以信奉南传上座部佛教为主的泰国,佛教在民间仍有举足轻重的地位,佛教传统和文化深入人心。在泰国,男子一生中必须要出家一次,到寺庙中去修行,这样才能算长大成人,这是佛教国家中一种崇高的精神风尚,而且只有剃度出家的人才会受到人们的尊敬,才被视为有责任担当的人。因为他们在出家期间体会了宗教生活,修习了宗教实践、报了佛恩,对日后就业、晋升和选举都有很大的影响。在泰国历代王室成员中,尤其是国王剃度出家包含着很强的政治意义和象征意义,借佛教赋以君王神圣的色彩,通过修行达到神明与人的沟通,树立政治权威;也表示王室对佛教的扶持以取得佛教的支持。更重要的是在社会中树立一种尊崇佛教的精神风尚,形成佛教思想文化观念的主体性地位。出家剃度为僧的做法在泰国政党之间尤为盛行。例如,泰国民主党素贴为洗白“反政府人士”的标签,为民主党下届选举塑造良好形象,于2014年7月剃度出家为僧。

3.资助参与政治

在泰国,商人想进入政界,都会先提高自己的社会声望。最直接的手段是向寺庙布施、参加一系列宗教慈善活动(赈济、建佛塔和出版佛教经典等)并获得进入寺庙管理委员会、佛教监护委员会和其他宗教组织、协会的资格。这都是从事政治活动的名誉资本,至少这有助于参加地方选举从而进入政界。例如,泰国前总理他信就是由商人从政的例子,他信通过不断资助佛事活动而赢得了众多声誉。他与泰国法身寺有剪不断理还乱的关系,虽然法身寺极力否认这一事实,但不可否认的是,他信正是通过这样的举措来获得了民众的赞赏和认可,进而使泰爱泰党在选举中占有优势。

(二)隐性影响模式

1.佛教传統对政党人员身份的影响

在以南传上座部佛教徒为主的泰国,人们对僧侣及佛教徒是非常认可和尊重的。如果一名成年男子曾经在寺庙里剃度出家,又虔诚地侍奉佛祖,那么他会得到社会的认可、受到人们的尊重,在他上学或工作中都会拥有许多的优势。因此在泰国,商界、政府、警方高层领导以及政党党魁几乎都是佛教徒,实际上,拥有佛教徒身份的党魁更能在选举中得到民众的认可,而那些非佛教徒身份的政党人员在选举时往往受到排斥和打压。

2.佛教观念对政党人员思想和行为的影响

泰国民众主要信仰的是南传上座部佛教,南传上座部佛教在社会民众中享有非常尊贵的地位,一些佛教教义、教规都在潜移默化地影响着民众,成为他们的行为准则和道德判断的尺度。南传上座部佛教的教义近乎原始佛教的教义,以“四圣谛、八正道、五蕴、十二因缘”为根本理论,用“缘起论、诸行无常、诸法无我”的思想贯穿起来,主张修善积德、断灭烦恼,反对四恶行,四恶道和六漏厄。因此,在这种宗教文化背景下,各政党人士都将自身的党政纲领和行为规范与佛教教义相契合,不敢违背。例如,泰爱泰党的他信因犯了佛教教义的四恶道中的贪欲而被泰国民众所抨击。

3.佛教教理对政党关系的影响

佛教非常重视业报轮回之说。佛教的业报轮回理论具有两面性:一方面,业报轮回理论将事实上的不平等和差别说成是理所当然的,从而否定了任何不满和反抗,客观上维护了现存的政治制度。但是,无数历史事例也可说明,佛教的业报轮回理论既可以支持现存政权,也可以剥夺它的合法性。同样,业报轮回理论为泰国政党中存在的“庇护人制度”或“依附制度”提供了合法性证明。根据世人不可逃避的善业功德,“庇护人”因积累了善业而居于高位,可以支配和“庇护”他人。在政党活动中,一个大家族的周围往往聚集着一批政治活动分子。泰国著名政党活动家大都出身于一个或几个家族,或者是它们的追随者及“庇护人”。依据佛教教理来说,某一党派处于高位一定是因为其“业”修得好,功德无量所以才有现时的势力,因此,一些小党派也乐意依附在一些大家族和大党派之下,享受他们功德的“庇护”。