北朝时期邺城造像服饰与僧衣

2018-09-10陆一

陆一

邺下佛教兴起于十六国,天竺高僧佛图澄在石勒时期宣扬佛教,于是中州胡晋略皆奉佛,石虎时期迁都至邺城。佛图澄在邺弘法期间,弟子众多,天竺、康居、汉地名僧皆有。至后赵祸起萧墙且冉魏、前燕先后占领邺城,道安率同门子弟迁移并分张徒众。5世纪中叶以后,平城、洛阳先后成为佛教文化、艺术中心,北魏佛学大盛。邺城也成为中原地区佛教活动的重要场所。《辨证论》卷三记载:“魏高祖孝文皇帝(讳宏)……仍于邺都,造安养寺。硕德高僧,四方云集。”534年,北魏分裂,东魏高欢挟孝静帝迁都邺城,如《洛阳伽蓝记》所述:“暨永熙多难,皇舆迁邺,诸寺僧尼亦与时徙”。至东魏北齐时崇佛之风尤盛,邺城作为都城汇集了大批高僧名匠。从北周武帝灭佛运动开始,佛教盛极转衰,但论及对于邺城佛事活动的彻底破坏,应该还是隋代杨坚毁城移民,将邺都改县,邺下佛教活动自此衰落。

北魏中后期至东魏前期

北魏中后期

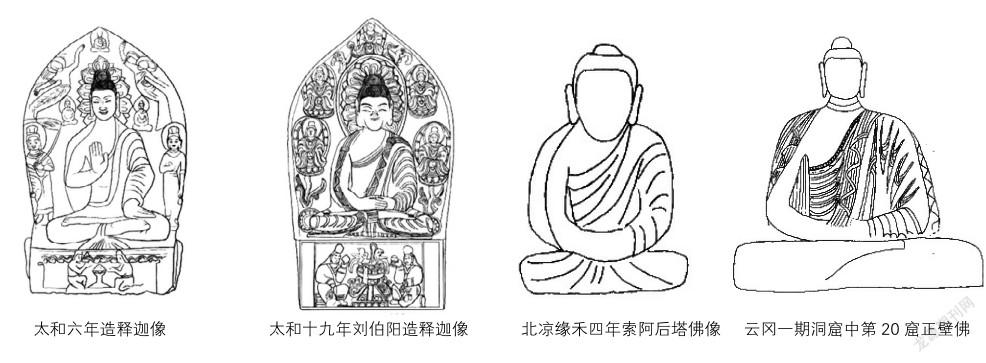

根据考古资料,北魏中后期邺城造像具有代表性的有太和六年(482年)造释迦像、太和十九年(495年)刘伯阳造释迦像。两尊单体造像均为青石材质,主尊释迦,佛衣类型为“半披式”袈裟,内着僧祇支,袈裟偏袒右肩,右领敷搭左肩。刘伯阳造像的领襟处衣纹呈“U”型波折反复状。

关于此类“半披式”佛衣的名称,学术界称法不一,杨泓先生在1963年提出的叫法是“偏衫”,陈悦新认为是“覆肩右袒式”,费泳总结中日学者的诸多称法,认为“半披式”的说法更加言简意赅(费泳《中国佛教艺术中的佛衣样式研究》,中华书局,2012年)。在此我们采用“半披式”佛衣的命名方法。

最早纪年着“半披式”佛衣的坐佛像为炳灵寺169窟泥塑无量寿佛(420年),较早的单体造像是北凉缘禾四年(435年)索阿后塔佛像。公元5世纪出现的“半披式”佛衣,各地虽在材质、塑造方式上不同,但内着僧祇支不覆盖右肩,外披袈裟偏袒右肩或右臂的特点却是明显的。邺城的两躯佛造像衣着上也符合这些特征,并且应该是这种佛衣样式在北魏中后期被普遍采用后的产物。刘伯阳造像的披覆方式与领襟处的“U”型衣纹雕刻与云冈一期(460—470年)洞窟中的第20窟正壁佛相似度较高。5世纪末时,邺城地区此类佛衣造像应受云冈石窟的造像影响。

北魏后期至东魏前期

此时期着“褒衣博带式”佛衣造像的代表是正始二年(505年)三褈法荣造像和熙平二年(517年)佛三尊像。三褈法荣造像主尊佛衣似着三层,于胸部处附近系带,带结在外垂至腹部。最外层的袈裟右领襟敷搭在左前臂,下垂衣(裙)摆满覆双腿与坛基座。熙平二年佛三尊像的主尊上身内着僧祇支(与其他造像佛衣中袒露右肩的僧祇支不同,似是覆搭双肩),胸腹之间系带,外层袈裟穿着方式与三褈法荣像相同。袈裟衣摆覆满双腿,露出右足,下裳下垂覆满大片像座。这些都符合学界对“褒衣博带式”佛衣认同的样式特征,最早纪年且被认为是此类佛衣的参考范本是四川茂汶齐永明元年(483年)造像碑正面弥勒坐佛、背面无量寿立佛。

“褒衣博带”一词原本是形容中原士大夫阶层的儒服,与此类造像的佛衣只是外形类似。在古印度的词典与服装中并没有“袖口”“缝制”等词汇和概念,僧服袈裟也只是一片大布而已,为防止风吹落衣物,可以系带。对于着此类佛衣造像的发展,现在普遍认为是在南朝出现后,经北魏太和改制(486—495年)影响北方几大处在当时政治、文化中心的石窟造像的建造,继而波及影响北方其他地区。邺城、响堂山地区造像也处于被影响之列(考虑到北魏时期邺城地区很可能是直接受到云冈石窟的影响)。而在流传的同时,此类佛衣也出现了改变及所谓的“褒衣博带演化式”(费泳《佛衣样式中的“褒衣博带式”及其在南北方的演绎》,《故宫博物院院刊》2009年第2期)。就邺城北吴庄出土的东魏元象元年(538年)道胜造药师像、兴和二年(540年)张达摩造释迦像来看,两尊造像主尊袈裟右领襟均覆左前臂,胸腹部带结消失,但衣摆、下裳的刻画仍与“褒衣博带式”佛衣造像的类似。

东魏北齐时期

东魏中后期

东魏武定四年(546年)道智造释迦像题记记载:“大魏武定四年,岁次丙寅……比丘僧道智……採匠京都,敬造释迦石像一区……素饰奇丽,辉光妙特,实未曾有……”东魏定都之际,大批僧尼工匠也从洛阳迁至邺城,据道智造释迦像题记所言,到了武定四年,邺城地区作为政治中心,造像的水平与风格应该已是北方地区的翘楚。修德寺、响堂山、晋阳地区等均处于其影响地缘范围。在道智造释迦像的最外层大衣上,前期样式中披覆于左前臂的右领襟改覆于左肩,即右衣角覆满左肩及左前臂,此外观形似“通肩式”大衣的类型已是“褒衣博带演化式”。外层袈裟作同种披覆方式的东魏武定六年(548年)仵文贤造释迦像,胸前带结已经消失。值得注意的是此尊白石造像,衣纹的雕刻方式为阴线刻通身衣纹,衣领雕出,这种材质与衣纹的雕刻方式与曲阳白石造像十分相似。

“通肩式”大衣的佛衣樣式的塑造在这一时期也有发现,东魏兴和四年(542年)观世音菩萨像,头及背屏残缺,虽名菩萨却着“通肩式”佛装,无明确纪年的东魏佛三尊造像碑主尊亦着“通肩式”赤色袈裟。作为印度传统佛衣的穿着方式,早期发现的佛像上的佛衣多为此类。

北齐时期

“褒衣博带式”与“褒衣博带演化式”佛衣在造像雕刻中的生命力与持久性不容小觑,发展至北齐时期的邺城造像形态愈渐追求自然写实,佛衣雕刻精美简练,衣纹线条流畅。北齐天保元年(550年)释迦牟尼三尊像,背屏与主尊、右胁侍头均残,主尊站立着“褒衣博带式”佛衣,胸腹部系带结,带结垂下部分左短右长,下垂衣摆的褶皱雕刻已不似前期的繁复累赘,仅表现出部分,且符合实际。周身衣纹以两条平行线刻表现,分布均匀。这种衣纹的雕刻方法与同年雕造的长孙氏造阿弥陀佛像一致,但此尊像所着为“通肩式”大衣。

北齐时期还有一种类似通身不作雕刻或在领口处作雕刻、袈裟设色的处理方式表现通肩式大衣。北齐佛三尊像主尊佛像腹部微凸,内未雕出僧祇支,似无着物并涂金色,外披“通肩式”赤色袈裟,仅仅在衣领处作强调雕刻,通身光滑,似贴体穿着袈裟。而在其他造像组合上的主尊佛衣,虽体量较小但也存在周身无衣纹,仅在“袖口”位置作强调的情况,如北齐佛五尊像主尊。此种通身无衣纹的佛衣雕刻方法与印度萨尔纳特佛像具有一定相似性。

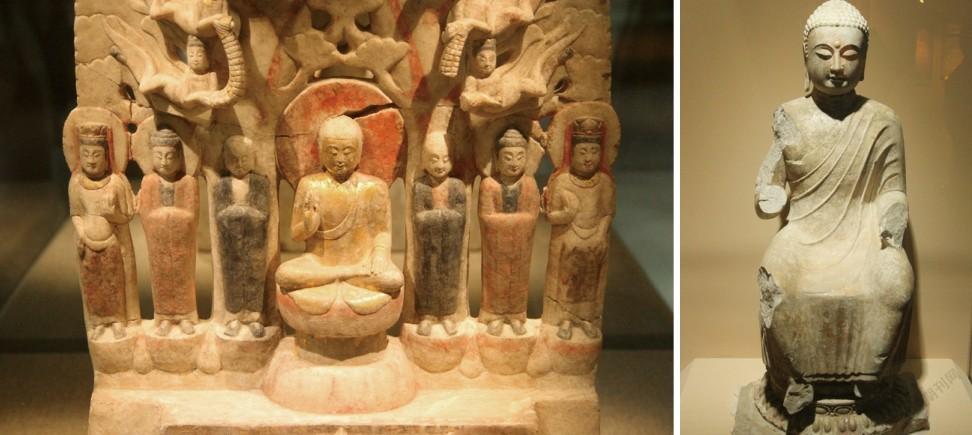

天竺传统佛衣样式中的另一种“右袒式”,在邺城北齐造像中也有大批的发现。此处仅举出几例代表。北齐时期的一座造像塔,居中而坐的主尊右手已残,内着僧祇支与外披袈裟均为袒右穿法,外披袈裟领襟下垂至腰部,衣纹刻痕较深,而印度佛像袈裟袒右穿法多是从腋下穿过搭至左肩。北齐中晚期的佛七尊像,主尊通体金色,着单件袈裟,通身仅在领襟、袖口有雕刻处理,并无其他衣纹雕刻,袈裟合体穿着。还有一尊倚坐佛像,面短圆润,双手残缺,袈裟从腋下穿过至于左肩,衣纹处理凸起,似仿泥塑貼条法,作出自左肩下垂状。此尊倚坐佛的衣纹处理手法与青州龙兴寺窖藏出土的一些佛立像很是相似。

青州佛像与邺城造像的关联相似处还不仅于此,从倚坐佛佛像残件可以看到其表面光滑未作衣纹雕刻,彩绘田相袈裟,着“右袒式”佛衣。龙兴寺窖藏中贴金彩绘、着“通肩式”大衣的青州龙兴寺北齐佛立像与之大小规格虽然不同,但佛衣的绘制手法却极其相似。北魏晚期,河北流民多散于青州,宿白先生认为青齐地区东魏北齐时期造像与河北、邺城地区相近的原因应该考虑到河北流民中的工匠。考虑到此时期邺城的政治文化地位,造像风格辐射影响至青齐地区还是很有可能的,只是青州造像形成的原因复杂,可能不仅于此。

东魏北齐时还涌现出一批着一种新样式佛衣的造像,此类属于在佛经律典与中土习俗间寻求平衡的汉地风格,见于南、北响堂山和曲阳修德寺、安阳等地石窟,这些造像佛衣由多层袈裟组合穿着而成,中衣通覆双肩自然下垂,并且在陈悦新与费泳的总结中,此种佛衣穿着时最外层袈裟过右腋及下垂的内层佛衣,敷搭至左前肩或左前臂,可称为“中衣搭肘式”或“敷搭双肩下垂式”。邺城处于其时造像重镇,发现的几尊同时期造像佛衣与之相似却又在外观上略有不同。

北齐天保十年(559年)释迦牟尼三尊像,主尊头及右手残缺,袈裟着色也为我们辨别佛衣的穿着提供了一些便利。佛最内层衣物未着色,应为僧祇支,左右肩各是两层不同袈裟。中间的佛衣右领襟自然下垂,最外层大衣领襟自腋下腰腹穿过,作类似袒右的穿法,衣纹阴线双刻于大臂,以一种简化处理方式来表现衣角搭覆左肩。还有一尊北齐弟子像的衣着同样值得探讨,佛衣外观与日本根津所藏北齐立佛相近,两尊像上似均作三层上衣,且靠近左肩类似“领口”的部分与外层大衣作相连的雕刻,并在由此垂下的衣物刻多层叠加似的竖式褶皱。最内一层与最外层上衣仍作右袒穿着,二层敷搭双肩下垂,且右衣角置于最外。此类“敷搭双肩下垂式”的佛衣在其后隋唐造像中仍有延续,算是影响较深远的一类汉化佛衣类型。

东魏北齐佛衣样式及风格

邺城地区在未成为政治中心前,虽是河北地区造像的重镇,但仍处于皇家石窟造像的影响下,造像佛衣样式的风格也与北朝其他地区保持着统一性。特别是太和改制对南朝的学习,从开始的不彻底至后期渐渐也为南人所接受认可,南朝衣冠服饰对北朝持续着影响,也不断在北地变化着。北魏分裂后都城分别东移至邺,西迁至长安。邺城成为东魏北齐的政治中心,造像活动的繁荣自然不言而喻。而佛衣样式的变化也与历史政权的迁移有关。

邺城地区“褒衣博带式”佛衣的出现与贯穿始终,起初与北魏后期太和改制有关,本地接受此佛衣样式后在不断演化与延续的同时,雕刻技巧渐趋高超,可见汉化的步伐并没有完全停止。东魏北齐时期,轻薄叠褶的雕刻方式出现在诸多佛衣的变化中,而学界普遍持有的观点是受印度笈多王朝秣菟罗艺术的影响。邺城数座同时期周身光滑、只在袖口处作雕刻的造像则也可能与印度萨尔纳特佛像的雕刻有关。

东魏北齐时期“通肩式”大衣、“右袒式”佛衣这种传统佛衣的大批出现,也许可以谓之“回归”。早期“通肩式”大衣在各地造像中均有发现,而此时期可能不仅是中国佛教造像传统的延续,而应该是天竺佛像佛衣的再影响。

东魏北齐鲜卑西胡化

关于民族文化偏好的问题,陈寅恪先生提出:“魏晋南北朝时期的民族,往往以文化来划分,而非血统。而北齐最高统治者皇室高氏为汉人而鲜卑化者。鲜卑化的贵族甚至会反对汉人和汉化的胡人。”六镇鲜卑进入中原,势力强大,可以说高氏家族及上层统治集团有保持鲜卑的习俗风尚,孝文帝时期推行的汉化也受到阻碍。

东魏北齐时与疏勒、安国、龟兹等地均交流顺畅。《魏书》卷一:“后魏太祖既平北魏冯氏,通西域,得疏勒、安国等乐。”上层沉溺于西域的歌舞,甚至有贵族想做“龟兹国子”,同时起用大批西域胡人,专门从事游乐。范祥雍《洛阳伽蓝记校注》中提到:“西夷来附者处崦嵫馆,赐宅慕义里。自葱岭以西,至于大秦,百国千城,莫不欢附,商胡贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区矣。乐中国土风,因而宅者,不可胜数。是以附化之民万有余家。”这些杂胡有一些是从洛阳而来,有些则是沿丝路从西域而来。西域诸国如龟兹等地流行佛教,虽未能确言邺城地区的印度佛衣样式回归与雕刻手法由这些西胡而来,但也应该考虑到他们的影响(或是有西域工匠、画师聚集于邺城,或是随着西胡们自身信仰带至邺城的天竺佛像影响)。

关于天竺传统佛衣样式的再兴与造像中佛衣雕刻的笈多秣菟罗风格的流传线路问题,学者意见主要分为两类:罗世平认为印度笈多式佛像从南海传入,南朝梁武帝时产生新样式,北齐受其影响。赵立春进一步推测东晋高僧法显西行求法,走的是丝绸之路西出帕米尔,回国则走的是南传海路,笈多风格由此传入中国。但宿白先生在佛像东传问题上除了南海舶来的原因,还提出了西北陆路以及借粟特画工流布的问题。笔者认为邺城地区的影响可能大多数是来自西北陆路地区。

天竺僧官与法上改革

北朝教团庞大,自然需要相应的管理。对僧官制度进行基本了解有利于帮助我们研究东魏北齐时期天竺高僧那连提黎耶舍、优婆塞达摩般若,沙门大统释法上对佛衣、僧服改革的影响及其在造像上的反映。

《魏书·释老志》:“先是,立监福寺,又改为昭玄,备有官属,以断僧务。”东魏北齐时期,昭玄寺已经变成处理僧务的官办机构。《隋书·百官志》:“昭玄寺,掌诸佛教。置大统一人,统一人,都维那三人。亦置功曹、主簿员,以管诸州郡县沙门曹。”昭玄寺的最高僧官应该只有一人,称“大统”为表尊崇之意,都维那是其副手,也可简称为“沙门都”。昭玄寺权力巨大,全国僧务一应由之管理,僧官可以说掌握教团内的立法、司法、人事,及日常事务管理的直接权力。

北天竺乌场国人(今巴基斯坦北部斯瓦特)那连提黎耶舍,道宣《续高僧传》:“舍年十七发意出家。寻值名师备闻正教。二十有一得受具篇。闻诸宿老叹佛景迹。或言,某国有钵,某国有衣”,“天保七年(556年),届于京邺。文宣皇帝,极见殊礼”,继而“授昭玄都,俄转为统”。优婆塞达摩般若,其父本中天竺国人,后来“流滞东川”,“祖习传译”。这两人皆是天竺外域人,主要做译经工作,在昭玄寺担任副手的要职,那连提黎耶舍后来一度成为昭玄统,管理高齐僧团事物。天竺衣物与中土不同,这些天竺高级僧官自身僧服穿着及在天竺所见佛像的佛衣雕造方式皆有很大可能陶染邺都僧众及当地造像风格。

而明确改变东魏北齐僧服样式的则是释法上,道宣《续高僧传》卷八:“京师极望。道场法上。斯言允矣。年阶四十游化怀卫。为魏大将军高澄奏入在邺。”由此可以确定其在邺都的活动。“故魏齐二代历为统师。昭玄一曹纯掌僧录。令史员置五十许人。所部僧尼二百余万。而上纲领将四十年。道俗欢愉朝庭胥悦。所以四方诸寺咸禀成风。崇护之基罕有继辨。既道光遐烛。乃下诏为戒师。”法上历东魏北齐两朝,后又为戒师,而按律穿着僧服也是律典中所要求的。

法上本人“衣服率素纳补为宗。五条祇支由来以布。法衣瓶钵以外更无余财”。他向以田相袈裟为宗,其五条袈裟(安陀会)及僧祇支均是布材,皆为依律从事。“自上未任已前仪服通混。一知纲统制样别行。使夫道俗两异。上有功焉。制寺立净亦始于此。故释门东敞。能扇清风。莫与先矣。”“仪服通混”的形式,可从“褒衣博带式”佛衣看出端倪,佛衣雕造仿照的是士族大夫的穿着,僧俗相混杂,不利于教团管理与弘法修行,也不符合佛教的戒律,为了佛教更好在中土发展,法上便开始进行回归天竺服制的僧衣改革,推测其改造沙门衣着可能始于 534 年。故而东魏北齐时期邺城地区出现了大批着“通肩式”与“右袒式”佛衣的造像。

北齐天保十年(559年)释迦牟尼三尊像与北齐弟子像的佛衣样式在响堂山石窟弟子像中也有体现,可能是法上改革僧服为了符合天竺旧制但又不彻底的产物。袒右,在印度是一种表示尊敬的礼仪,无论是在佛门还是在世俗,在面见尊者、佛主时须着“右袒式”大衣。但这些与中土习俗不合,在造像中有所体现是可以的,在日常僧服穿着中长期实行似有不妥。而邺城这几座造像的佛衣、僧衣中层的衣服盖住右肩并下垂,外层袈裟作类似“右袒式”的穿着,这也算是佛衣的漢化与在律典和传统间的妥协。法上改革的这种佛衣样式很有可能影响至高丽,只是现在所发现朝鲜造像着类似佛衣样式约在统一新罗时代(668—935年),时间较晚,故而还待考证。

5世纪末6世纪初,受太和改制影响,南方“褒衣博带式”佛衣大规模流行汉地。东魏北齐鲜卑西胡化的民族特点,使北朝对鲜卑本民族文化与西域文化产生了一定的偏好倾向,汉化趋势受到阻碍,但从邺城造像中仍在雕造的“褒衣博带式”及其演化样式佛衣的数量和渐高的水平来看,也不能说全盘“反汉化”。6世纪中后期,法上在邺都倡行僧衣服饰改革,回归天竺正统。处于政治中心的邺城、下都晋阳造像风格渐自成一体,“通肩式”“右袒式”大衣的雕造回归,部分佛衣雕刻与印度笈多秣菟罗或萨尔纳特雕造手法类似。“敷搭双肩下垂式”的佛衣样式可能直接影响到龙门等地的隋唐造像,甚至是唐后佛教造像中的服饰雕刻,此类问题则待日后再述。

(作者为北京服装学院美术学院硕士研究生)