边境之金——金平龙脖河矿冶遗址

2018-09-10万杨

万杨

“金”在先秦时期通常指铜,出土的先秦铜器中常有“利金”“吉金”的称谓,如利簋铭文“辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝”。铜是建构青铜文明的重要物质基础,可以制作成兵器、生产工具、生活用具以及礼器等各类器具。《周礼·考工记》说:“金有六齐,六分其金,而锡居其一,谓之钟、鼎之齐;五分其金,而锡居一,谓斧斤之齐;四分其金,而锡居一,谓之戈戟之齐;三分其金,而锡居一,谓之大刃之齐;五分其金,而居二,谓之削杀矢之齐;金锡半,谓之鉴燧之齐。”

云南地处中国西南边陲,是《史记》中的西南夷之地。春秋战国时期中原青铜文明逐渐衰退、迎来铁器时代的曙光之时,云南地区的青铜文明不断发展,到战国中后期至西汉早中期走向巅峰,涌现出诸如滇文化、句町文化等极其繁荣的青铜文化。可以说云南地区繁荣的青铜文化是中华大地青铜文明的最后唱响抑或余音,而与云南山水相隔的东南亚地区也似乎经历着相似的轨迹。

云南青铜文化的发展繁荣除了各种原因导致的技术进步以外,丰富的铜矿资源更是地利。云南的铜矿数不胜数,其中滇东北的东川铜矿国人皆知,它孕育出滇东北及滇中繁荣的青铜文化,并为中原文明的发展添砖加瓦,汉时以其为基础生产出著名的“朱提堂瑯造”铜器。在这些大大小小的铜矿中有一个铜矿因为其特殊的地理位置,并在其间发现了大型先秦矿冶遗址而备受考古学界的关注,这就是位于中越边境的金平县龙脖河铜矿。该铜矿位于金平苗族瑶族傣族自治县东部猛桥乡卡房村龙脖河与红河交汇的三角地带,隔龙脖河与红河及越南相望。铜矿区内发现的大型先秦矿冶遗址,我们称之为金平龙脖河矿冶遗址。这一矿冶遗址在云南地区以及越南青铜文化的发展过程中扮演了重要的角色。

概况

金平龙脖河矿冶遗址在2004年新街—河口公路施工抢救性考古工作中被发现 ,后来经过若干次考古调查勘探,逐步确定了其铜矿开采和冶炼的性质及大规模多点式的分布格局。

目前我们在遗址范围内找到冶炼点8个、古矿洞点1个、铜器出土点1个。冶炼点从红河谷底到石家寨所处的山顶均有分布。

冶炼点所处的位置均为山包顶端,地势相对平缓,通风。从地表遗物分布范围和剖面堆积推断各冶炼点面积从1000平方米到5000平方米不等。其中1、2、3号点相对集中,联系紧密,地势最为平坦,规模最大,但受农村建设和生产的破坏也最严重。各冶炼点地表多散落有大量的陶片和炼渣,文化堆积相对简单,多分为两层:第一层为表土层,厚度在20厘米左右;第二层是灰黑色早期堆积,包含大量陶片和炼渣,厚度20—30厘米不等。

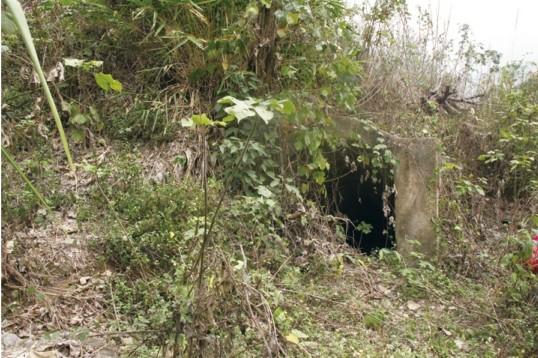

古矿洞点位于1、2、3号冶炼点东北面下方山坡,发现矿洞若干,均为竖矿,洞口形状不规则,洞内狭窄。

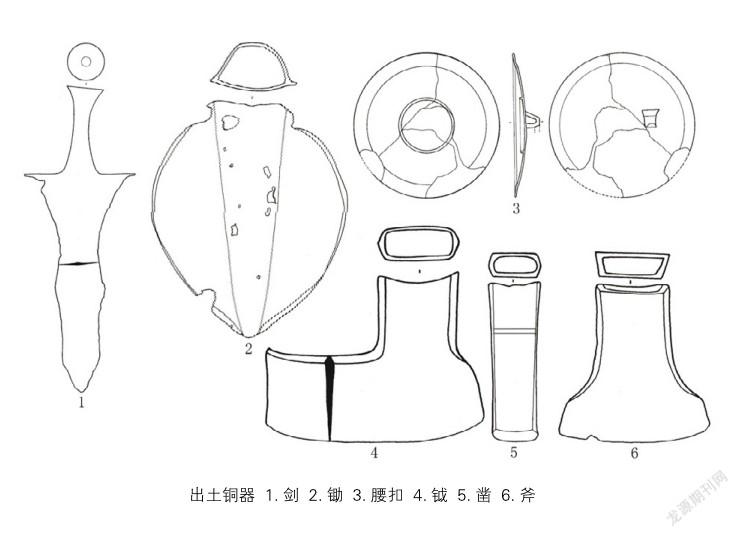

铜器出土点位于江边山涧沟谷旁的缓坡处,现被建筑占据。2004年进行发掘时从当地矿商获取线索。矿商在建房时挖出一批器物,包括铜器和陶器。铜器有一字格剑、尖叶形锄、靴形钺、圆形腰扣等。陶器未收集,据描述可能为釜、罐之类。根据器物集中出土,并兼有铜器和陶器的特点,我们认为出土点为墓葬的可能性较大。

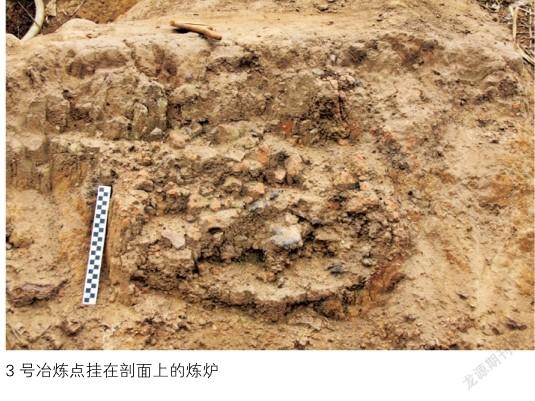

调查勘探发现的遗迹主要为炼炉和矿洞。炼炉在3号地点的剖面上多有发现,另在2号地点发现一座保存相对完好的炼炉。该炉平面呈葫芦形,由上下两个坑、坑与坑之间的连接通道和一个鼓风口组成。上部坑周围是一大圈红烧土壁,中间是夹杂大量炭屑的灰褐色土。红烧土应该是高温冶炼形成的炉壁,灰褐色土里面包含大量的炼渣,越往下越多,有些炼渣嵌入炉壁,并包含少量的陶片。坑底呈锅底状,弧壁内收。上部坑连同红烧土范围,直径约80厘米,最深处约30厘米。坑北部中央有一个截面近圆形的鼓风口,直径约15厘米。鼓风口一直连到坑底,下部的壁不见红烧土。下部坑平面近圆形,弧壁内收,平底。填土是夹杂红烧土和部分炭屑的灰褐色土,包含有炼渣,炼渣数量没有上部坑多。下部坑没有烧结的炉壁。直径45—55厘米,深约5厘米。两坑之间有一条长约13厘米、宽约10厘米、深5—10厘米的通道相连。炼炉周围发现有柱洞。

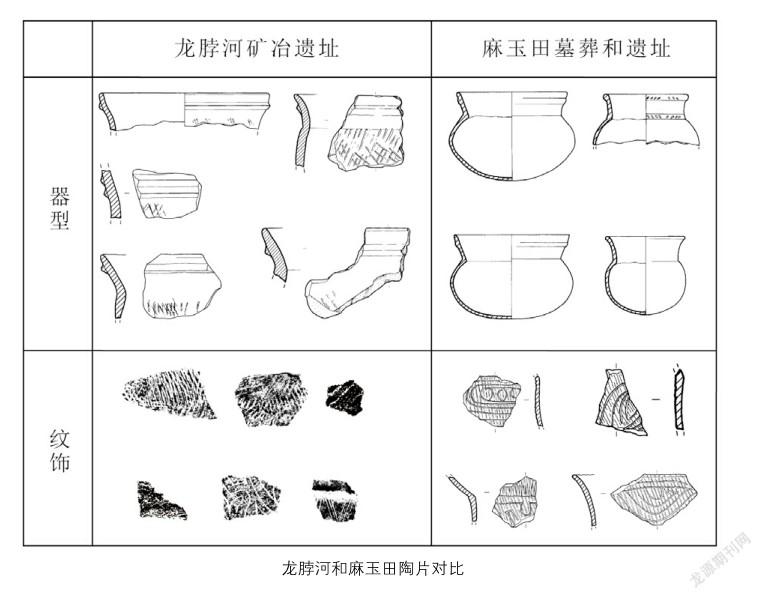

遗址内采集的遗物主要为炼渣、铜矿石和陶片。8个冶炼点内采集的陶片特征基本相同,以夹砂褐陶为主,表面以交错绳纹为主体纹饰,手制。因多为残片,器形不可辨,但从某些口沿看,可能为釜。此类口沿外侧多装饰贴塑凸弦纹。

金平龙脖河矿冶遗址的考古工作目前尚处于初期阶段。虽然目前科学的发掘资料有限,但调查勘探取得的成果,使我们对遗址的考古学文化、年代以及生产技术有了一定程度的了解,建立起了遗址的空间框架,摸清了各类遗存的分布规律。

该遗址目前获取最多的遗物是陶片,以地表采集为主。陶质均为夹砂陶,陶色以褐色为基调。陶器以手制为主,另有部分似贴塑。其烧造可能为地面堆烧,因而由于温度与气氛不同造成表面呈现不同的颜色。纹饰以粗细不等的绳纹为主体纹饰,另有部分篦划纹、刻划线纹、剔刺纹等。采集的陶片均为残片,无法拼对,故器形不甚明了,但从口沿分析,有不少器形可能为釜。采集的陶器口沿有一种形制数量较多,为侈口,口部外侧近唇部有一周或两周堆塑的凸弦纹。此类口沿与同流域相距约50公里的个旧麻玉田墓葬和遗址内出土的陶釜口沿极为相似。遗址获取的绝大多数陶器,从表面基本无与冶炼相关的残留物看,其性质主要为生活实用器。

测年及分析

我们把3号区域剖面采集的两个炉内木炭样本送往贝塔实验室测年,三个样本测年结果相近,为距今2450±30年左右。麻玉田墓地曾做过三个墓葬人骨样本的测年,结果分别为2470±35年、2565±25年、2530±40年。出土的器物和测年结果表明,龙脖河矿冶遗址的年代或某个阶段的年代与麻玉田墓葬和遗址的年代重合,大体为春秋晚期至战国早期。

8个冶炼点内采集到大量铜炼渣并发现有炼炉、矿洞等遗迹的情况表明,龙脖河矿冶遗址以铜矿的开采和冶炼为主要目的。但从2004年发掘发现的陶片和在3号冶炼点采集到疑似坩埚的陶片看,似乎存在铸造铜器的现象。根据现有的材料分析,铜器铸造规模不大,推测只是铸造少量满足遗址居民生产生活需要的器物。

调查勘探发现的炼炉均为碗式地炉,规模较小,生产技术较为原始,但不排除只是为了方便,在遗址进行初炼的情况。2号冶炼点发现的炼炉周围有柱洞,表明炉上方有棚屋建筑。结合炉内烧结较厚的炉壁和棚屋建筑现象,我们认为炼炉可能多次重复使用。遗址发现的炼炉与广西北流铜石岭汉代冶铜遗址的炼炉结构极为相似,两者存在相似的生产技术。龙脖河的年代要早于铜石岭,两者之间可能会存在技术传承或文化源流的关系。

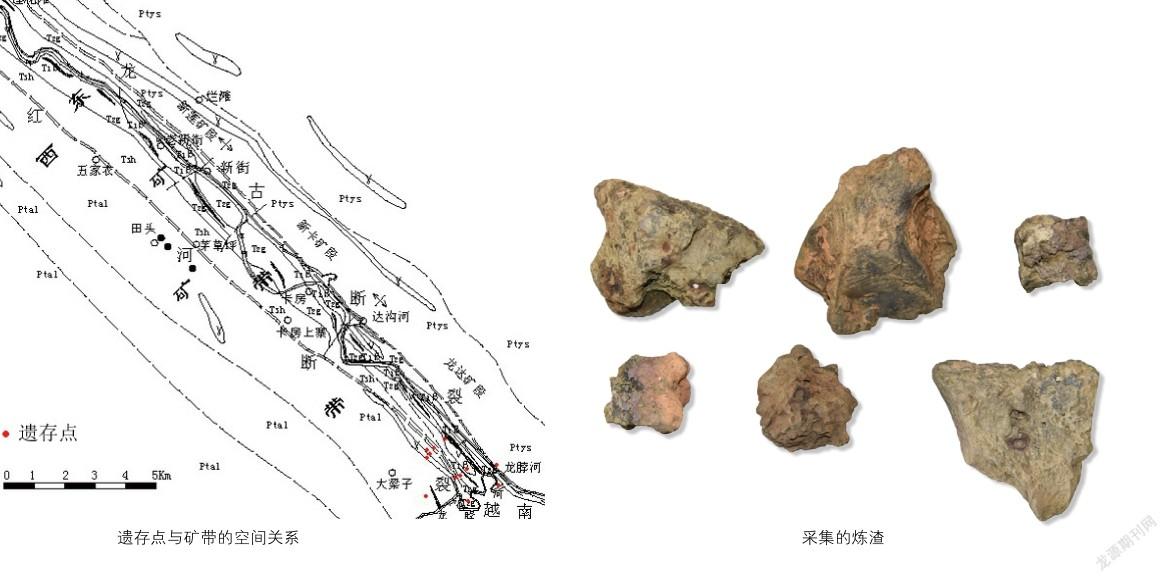

作为铜矿冶遗址,其存在的根本目的就是获取铜矿资源,所以遗址的空间布局和铜矿资源的分布紧密相连。该遗址目前发现的冶炼点和矿洞位于龙脖河铜矿带内。根据地质部门的探测和研究,龙脖河铜矿带分为东、西两个矿带,其中东矿带分为新莲、新卡、龙达三个矿段,西矿带分为公鸡山、茅草坪、大梁子三个矿段。发现的冶炼点中除9号点位于西矿带的大梁子段外,其余均位于东矿带龙达矿段内。一个矿带会形成多个矿产资源集中的矿体,是最适合开采的区域,结合矿区的地质图,可以看到冶炼点基本集中分布在矿体附近。

目前发现的8个冶炼点的选址具有极强的规律性,即均位于矿体附近山包顶端。位于矿体附近是便于就近开采冶炼。选择山包是因为遗址范围内多为高山陡坡,只有山包顶端相对平缓,便于生产生活的开展。另外,遗址位于红河河谷边,河谷多有持续稳定的河谷风,冶炼点所处的山包通风较好,我们推测当时可能会利用自然风进行鼓风提温。

中外交流

金平龙脖河矿冶遗址特殊的地理位置,使得我们的工作和研究视野不能仅仅局限于国门之内。放眼东南亚中南半岛,我们可以看到,在中南半岛有三大铜矿集中分布区,分布区内以及临近的平原地区分布有大量包括矿冶、居住和墓葬等各种类型的青铜时代遗址。这三个铜矿集中分布区分别是北部的老挝和越南北部区域、西南部的泰国中南部区域和东南部的老挝、越南、柬埔寨三国交界区域。龙脖河矿冶遗址紧临三大铜矿分布区中的北部区域,而且遗址所处的龙脖河铜矿带与该区域的越南老街—范士坂铜矿带仅一水之隔,实际上两者为同一矿带,并且同属于红河流域。老街—范士坂铜矿带内有着越南最大的铜矿——生權铜矿。工作中我们了解到生权铜矿附近的老街红河冲积平原曾出土了大量铜器,其中不乏编钟之类的重器。由此推断龙脖河矿冶遗址与下游越南生权铜矿区的遗存乃至整个北部铜矿区内的遗存应存在密切的联系。

龙脖河矿冶遗址是滇东南目前发现时代最早、规模最大的铜矿冶遗址,对于学术研究有着重要意义。相信随着未来考古工作和研究的不断拓展、深入,遗址的整体文化面貌、年代序列、产品辐射区域、社会组织和生产模式等方面的学术问题将日渐清晰。日后以遗址优越的地理位置为支点,将工作拓展至越南及东南亚地区,对于促进国际考古交流与合作、探索我国与东南亚地区古代文化的互动与联系有着更为深远的意义。

(作者为云南省文物考古研究所馆员)