东晋南朝男性的日常冠饰

2018-09-10张珊

张珊

束发并遮住发髻,是古华夏民族成年男子重要的礼仪习俗,也是区别于其他民族的最重要标志。在满清入主中原之前,成年男子披头散发或者把发髻裸露在外都被认为是“离经叛道”的。因此举行冠礼、束发遮髻,是华夏男子成年后的第一件大事,如《礼记》所云“冠者,礼之始也”(这里的“冠”是广义的,是指一切成年男子头上的冠饰),以及东汉刘熙《释名·释首饰》记载“二十成人,士冠,庶人巾”(这里的冠是狭义的,特指贵族男子的冠饰)。

对于华夏民族而言,无论是在正式场合还是日常生活中,头上戴的都是“头等大事”。正式场合男性所戴冠饰具有区分尊卑和职别的功能,种类较多;而日常生活中男性所戴冠饰没有十分严格的等级之分,在东汉之前种类较少。三国之后,男子日常冠饰的种类逐渐增多。到了东晋南朝时期,南迁的士人将中原的冠饰带到建康(南京)一带,同时吸纳了一些南方当地的冠饰式样,日常冠饰的种类变得丰富起来。结合文献记载和考古资料,可一窥东晋南朝男性日常冠饰的式样。

皮弁

皮弁最早可追溯至周代,最初属于礼仪服饰。《周礼·春官·司服》记载:“阺朝,则皮弁服。”《后汉书·舆服志》:“行大射礼于辟雍……执事者冠皮弁,衣缁麻衣,皁领袖,下素裳,所谓皮弁素积者也。”到了三国时期,开始作为日常帽饰穿戴。《宋书·礼志》记载,魏文帝召杨彪入朝,为了彰显自己礼贤下士,“乃使(杨彪)服布单衣皮弁以见”。

皮弁具体式样是怎样的呢?《释名》:“弁,如双手合抃也。”《后汉书·舆服志》记载皮弁“制如覆杯”。宋人《三礼图》中的皮弁,呈现下宽、顶小的特征,如同双手合十状,又像倒扣的耳杯。孙机先生据此推测,阎立本《历代帝王图》中陈后主、隋炀帝所戴冠均属皮弁,只是隋炀帝戴的皮弁更加华丽。比较有趣的是,《历代帝王图》中凡是有作为的君主形象,均是冕服具备,如隋文帝、魏武帝等;而亡国之君则均是一副日常起居的装扮,如陈文帝、隋炀帝等。

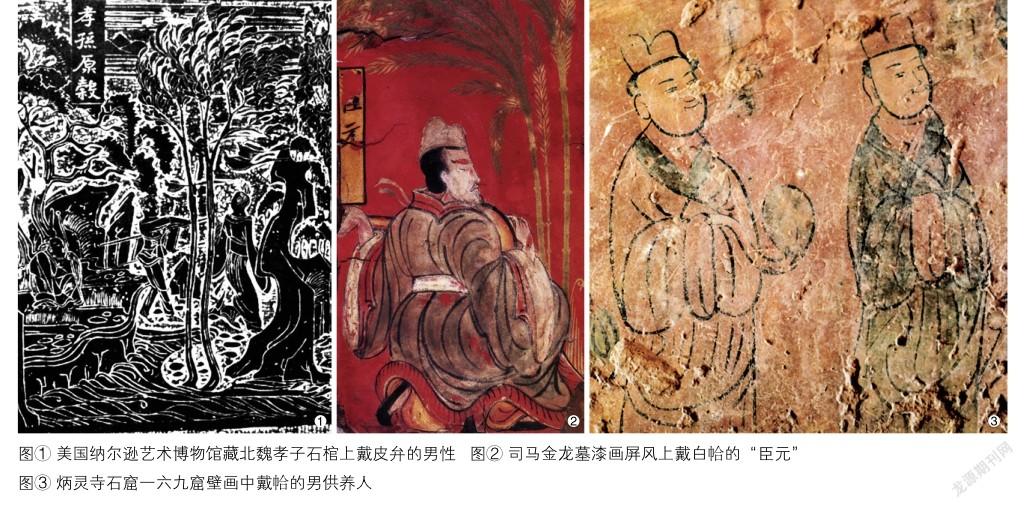

大同北魏司马金龙墓出土漆画屏风中的帝舜像,东晋顾恺之《女史箴图》唐摹本、顾恺之《列女仁智图》宋摹本中数例男性贵族像,均是戴一种比较特殊的冠。这种冠也符合“如双手合抃”“制如覆杯”的皮弁外观,整体式样与《历代帝王图》中的皮弁也接近。不同的是,后者廣覆额,大小如帽;前者似仅仅罩住发髻而已,同时加簪导以固发。究其源,东汉皮弁也是如此。如河南荥阳王村乡东汉墓壁画着袍服的男性形象,其头上所戴的皮弁与司马金龙墓漆画屏风、《女史箴图》、《列女仁智图》中皮弁相同,均是罩住发髻,有固发簪导。

贺云翱教授认为,司马金龙墓出土的漆画屏风应该是东晋之物,为其父司马楚之降魏后带到北方,后成为司马金龙的随葬品。司马金龙为晋室皇族,其父司马楚之为躲避刘裕对东晋皇族宗室的诛杀,投靠北魏政权,司马父子凭借个人才能在北魏身居要职,并世袭“琅琊王”。据《魏书》记载,司马金龙死于太和八年(484年),其时为太和十八年(494年)北魏孝文帝迁都洛阳之前。这还不是北魏汉化改革的高峰,汉人衣冠尚未在文武百官之中普及。司马金龙墓随葬陶俑均是鲜卑装束,仅漆画屏风上的人物是汉装打扮,衣着风格与唐摹本顾恺之《女史箴图》相似,可推测漆画屏风非北朝之物,其完成年代应该在东晋晚期。所以司马金龙墓漆画屏风、《女史箴图》、《列女仁智图》中皮弁,均可作为东晋皮弁式样的参考。

南朝皮弁的具体式样,可参考湖北襄阳贾家冲画像砖墓题为《侍饮》墓砖画中左侧男性所戴的冠饰。同时期北朝资料中也有多个类似实例,如美国纳尔逊艺术博物馆藏北魏孝子石棺上就有戴皮弁的人物像。

帢

帢,是东晋南朝士人的日常冠饰之一。《晋书·废帝记》:“于是百官入太极前殿,即日桓温使散骑侍郎刘享收帝玺绶。帝著白帢单衣,步下西堂,乘犊车出神兽门。”晋废帝司马奕被桓温罢黜时不穿朝服,离开朝堂时,仅是一身“白帢单衣”的日常打扮,令群臣唏嘘。

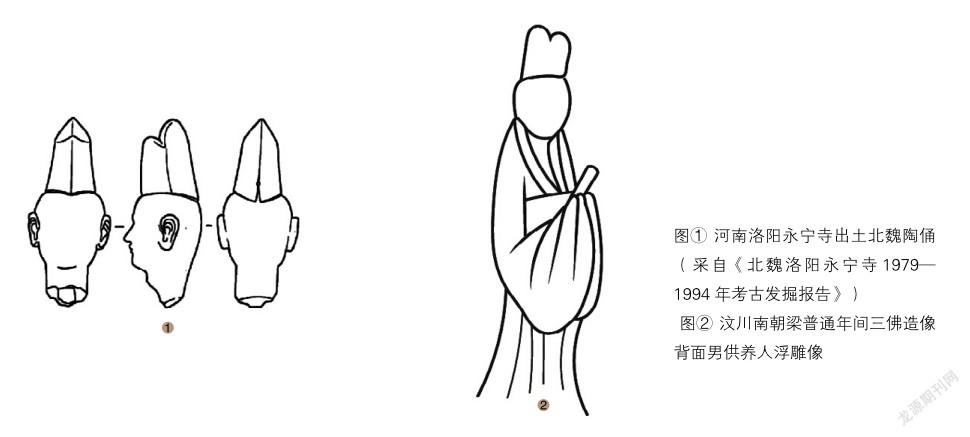

《宋书·礼制》记载:“魏武以天下凶荒,资财乏匮,拟古皮弁,裁缣帛以为帢,合乎简易随时之义,以色别其贵贱。本施军饰,非为国容也。”又引用东晋徐爰的话:“俗说帢本未有歧,荀文若巾之,行触树枝成歧,谓之为善,因而弗改。”从以上文字可知,“帢”源于曹魏,最初式样接近“古皮弁”。传说帢顶本来是没有分叉(歧)的,后来荀彧戴帢走路碰到了树枝,帢有了分叉,式样变得好看了,所以以后都有分叉,并且没有再变化。无论这个传说是否真实,可以肯定的是,东晋的“帢”是有分叉(歧)的。

从文献记载的只言片语很难明确“帢”的具体式样,再看考古资料:司马金龙墓漆画屏风上有两例身穿单衣、头戴白帽的男性形象;白帽顶端分叉;炳灵寺石窟一六九窟壁画中男供养人像也是头戴这种顶端分叉的白帽。单凭平面图像,很难判断这种白帽的具体式样。河南洛阳永宁寺出土的北魏熙平元年至永熙三年陶俑,虽仅剩头部但造型清晰,头上的冠饰顶部分叉,正和前两例白帽属于同一类,加上陶俑所戴的冠饰下宽、顶小,整体造型如双手合十,保留了一部分皮弁的特征,这和文献中对“帢”的描述相符。以此类推,这一类白帽应该就是文献中记载的“白帢”。陈寅恪先生指出,十六国时期河陇一带奉汉魏旧典。西秦时陇右设立经学博士,甘肃永靖县炳灵寺一六九窟壁画中有一例男供养人像,附有“博士南安姚庆子”的题榜;其所服衣冠合乎汉礼,与东晋应该是近似的。司马金龙墓漆画屏风与炳灵寺一六九窟壁画上的白帽,应该可以代表东晋“白帢”的具体形象。

四川所见多例南朝梁佛教石造像背面均有供养人浮雕像,其中多位穿单衣男供养人像头似戴帢,如汶川南朝梁普通年间(520—527年)三佛造像背面男供养人浮雕像。前文所介绍的永宁寺出土北魏陶俑所戴帢,亦可作为南朝帢之形制参考。

巾

巾是一种包头布,在汉代之前为庶人所戴。到了东汉末、三国初期,归隐山林的名士不拘礼法,以戴巾为雅,这种士人戴巾的风气一直延续到东晋南朝。戴巾、披发、裸露发髻这些“不合礼法”的行为几乎成了汉六朝名士的“标准装扮”。南京西善桥南朝墓大型砖画《竹林七贤和荣启期》中,阮籍、山涛、阮咸、向秀均戴巾,其余人物或披发,或裸露发髻。在“名士效应”的影响下,东晋南朝时期无论贵族还是平民都十分喜爱戴巾。《隋书·礼仪志》载:“(东晋)国子生见祭酒博士,单衣角巾。”《宋书·礼制》载:“巾以葛为之……今国子太学生冠之……居士野人,皆服巾焉。”江西南昌火车站东晋墓出土的漆盘,其上就绘有戴巾着单衣抚琴的士人形象。甚至帝王在日常起居中也会戴巾,如《历代帝王图》中陈宣帝就是戴巾。

与贵族的“附庸风雅”不同,普通百姓戴巾只是因为身份所限。为方便劳动,普通百姓所戴的巾仅仅是包住发髻并扎紧,完全谈不上“风雅”。河南邓县南朝画像砖墓出土的不少头扎紫巾、身穿裤褶的仆役俑;湖北襄阳余家湖南朝画像砖墓出土的“郭巨埋儿”画像砖中的“郭巨”也是头扎巾,身穿袴褶。北朝考古资料中也有多例扎巾的男性仆役形象,如河南洛阳北魏元邵墓、河南安阳固岸墓地东魏墓M51,所见仆役俑即为此类;又如洛阳永宁寺北魏陶俑,虽然头部以下残损,但头上所戴巾的形制清晰,其时代在北魏熙平元年至永熙三年之间(516—534年),即相当于南朝梁中期。

帽

汉、六朝时期,帽与冠的所指不同:帽属于日常服饰,具有御寒、遮阳及装饰等实用功能;冠属于礼仪服饰,其中涵盖的礼仪属性大于实用属性。东晋南朝时期,帽的种类很多。据《晋书·舆服志》记载,东晉初,建康及周边地区的本地居民就有戴帽的习惯。南迁的士人在他们的影响下也常常戴帽,开始帽顶是圆的,后来帽顶增高。《隋书·礼仪志》中总结了南朝时多种多样的帽:“宋齐之间,天子私宴,着高白帽。士庶以乌,其制不定,或有卷荷,或有下裙,或有纱高屋,或有乌纱长耳。”

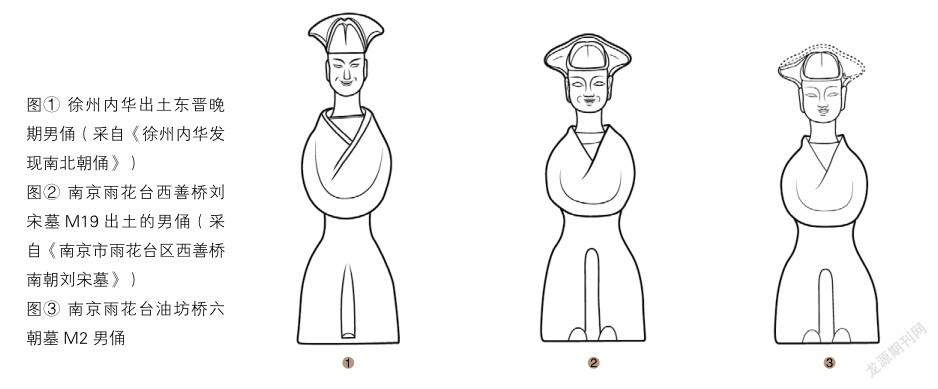

施裙之帽

南京及周边地区出土大量东晋时期戴帽的陶男俑,帽顶呈半球状,并表现出缝纫的针脚,有向上翻起且竖在脑后的帽裙或帽裙断裂的痕迹。如南京迈皋桥小营村东晋墓男侍俑、徐州内华出土东晋晚期男侍俑,均为此类。这种戴施裙之帽的陶男俑,在刘宋时期也十分常见。如南京雨花台西善桥刘宋墓M19出土的陶男俑、南京雨花台油坊桥六朝墓M2出土的刘宋陶男俑,均戴施裙之帽。《宋书·五行志》记载:“明帝初,司徒建安王休仁统军赭圻,制乌纱帽,反抽帽裙。”文中所说可能就是这种帽,只是在宋明帝时期,王休仁首次用乌纱制作这种施裙之帽。这也可能是《隋书·礼仪志》所说的“有下裙”的帽。

白纱帽

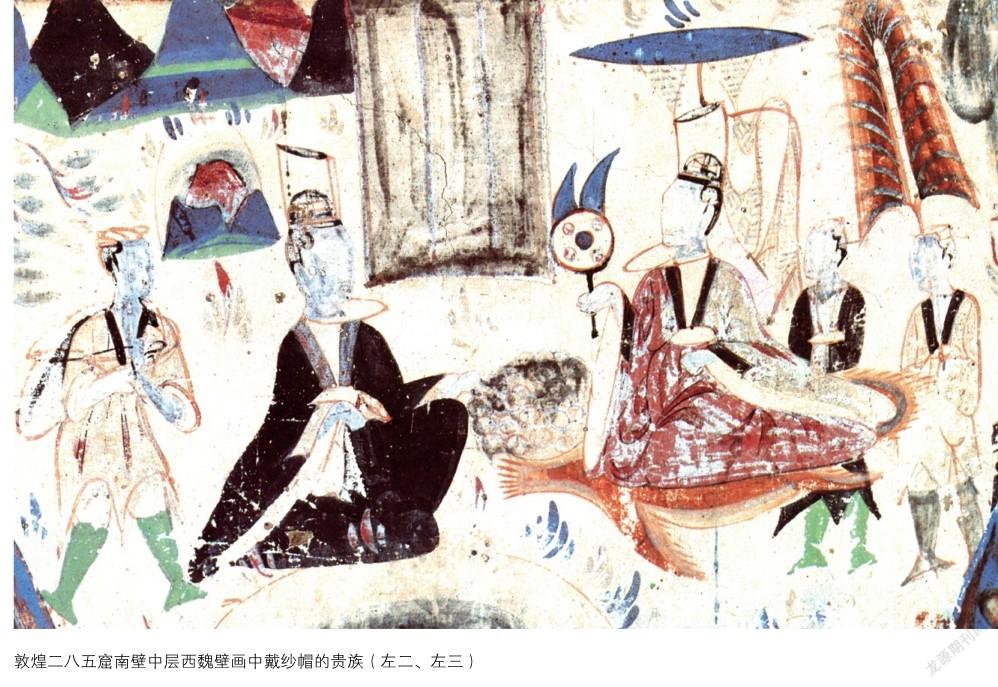

“白纱帽”一词在南朝文献中出现频率较高,如《南齐书·垣崇祖传》:“崇祖著白纱帽,肩舆上城,手自转式。”《梁书·侯景传》:“自篡立后,时著白纱帽,而尚披青袍,或以牙梳插髻。”据沈从文先生考证,白纱帽是一种帽体高的纱质冠饰,并指出敦煌二八五窟南壁中层西魏壁画中两个汉化贵族形象戴的就是白纱帽,这也极有可能就是《隋书·礼仪志》中记载的“高白帽”。福建闽侯南屿南朝墓和闽侯古城村南朝墓M1出土的画像砖上均有戴纱帽男性形象,时代大概为南朝齐梁之际。四川成都万佛寺出土的南朝梁普通六年释迦立佛龛背面有供养人浮雕像,其中男供养人似戴纱帽。

莲叶帽

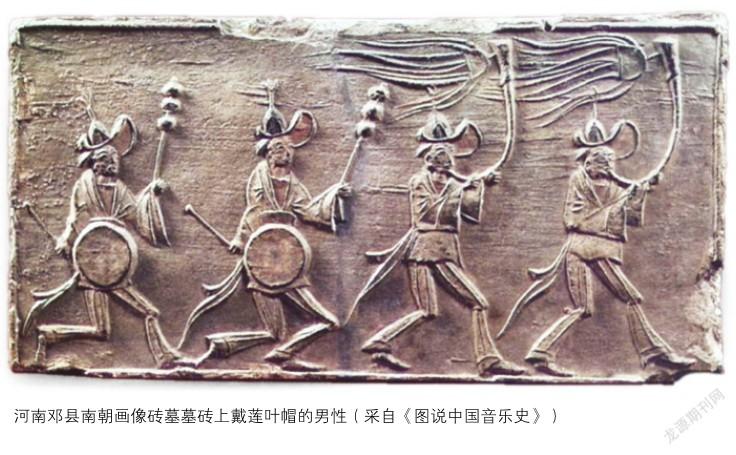

河南邓县南朝画像砖墓、陕西长岭南朝墓等地考古资料中,可见一种与袴褶服相配的宽沿帽,南京雨花台区红花乡东晋墓男侍俑亦见类似帽。《北史·萧詧传》记载萧詧在南朝时,担舆者“冬月必须裹头,夏日则加莲叶帽”。从这种宽沿帽的造型来看,这种帽可能就是莲叶帽,也可能就是《隋书·礼仪志》所说的“有卷荷”的帽。

综上,皮弁、帢、巾等这几种日常冠饰是晋室渡江后由中原贵族带到南方,帽是源于建康及周边地区当地人的冠饰。皮弁、帢、巾、帽在东晋南朝的文献与考古资料中出现频率较高,应该在当时比较流行,属于东晋南朝男性的普遍穿着。这几类冠饰在北朝资料中亦可见,多发现于河南洛阳一带,且时代均为北魏迁洛之后。根据《魏书·礼制》记载,北魏孝文帝在位期间大力推行汉化改革,衣冠服饰汉化的举措在迁都洛阳后达到高峰。投奔北魏的刘宋皇族刘昶为衣冠汉化改革的主要负责人之一,很可能在这一时期把南朝建康一带的日常冠饰引入北魏。

本文为江苏高校哲学社会科学研究项目《古丝绸之路与东晋南朝建康服饰文化交流传播研究》阶段性成果,项目编号:2017SJB0392。

(作者为南京工程学院艺术与设计学院工作人员)