一个家族 两个义庄 两种结局

2018-09-10郑宏泰高皓

郑宏泰 高皓

在帝制时代,范仲淹因为创立范氏义庄而名扬天下,不但家族血脉可以绵长不绝,而且家族人才辈出、既富且贵,家族中在朝为官、出将入相者不乏其人,成为一时无两的特殊现象,令士大夫阶层羡慕不已。人们极欲仿效学习,期望自己的家族亦能血脉绵延、子孙后代长保富贵。由是之故,宋朝以后,不少官贾家族,乃至平民百姓也都在力所能及的情况下,设立或大或小的义庄,以保障家族后代。

中国历史上的帝制时代,呈现周而复始的“一乱一治”——盛世与乱世相间隔的“超稳定”的发展格局(梁漱溟,1963)。自范仲淹之后,虽然朝代更迭不断,战乱时有发生,但强调血脉延续以传不朽的追求从未改变,义庄制度自然也在那个“超稳定”的社会体系中代代相传——虽然期间难免曾因外部际遇变化以及家族事业发展的顺逆等问题导致起落跌宕。但这种局面到了十九世纪却因鸦片战争的爆发,产生7前所未见的变化,鸦片战争不只是影响了国家民族文化的存亡盛衰,更是牵动了无数大小家族的延续与命运。而盛宣怀家族的遭遇,恰好反映了这段历史时期的重大变化。

萌生手太祖辈的义庄设想

要更好和更全面地了解盛宣怀家族的盛衰,慈善信托制度如何由传统走向现代,以及其家族不朽追求的文化特质,我们需要从盛宣怀的太祖父一代——盛洪仁说起,并要先对这个家族的发展历史作些简略介绍。

盛洪仁,字士洪,号士翁,综合坊间不同资料显示,盛洪仁生于乾隆年间(1748年),卒于嘉庆年间(1815年),其始祖据说乃周文王的儿郕叔武,其子孙后代日后以“郕”为姓氏,并改为“盛”。五胡乱华后,盛氏分为南北两宗,其中的南宗于宋室南渡时迁至金陵,明朝时再迁至江苏常州,盛洪仁的祖辈则在城西北隅龙溪河畔扎下根来(宋路霞,2002;《盛宣怀行述》,2002)。

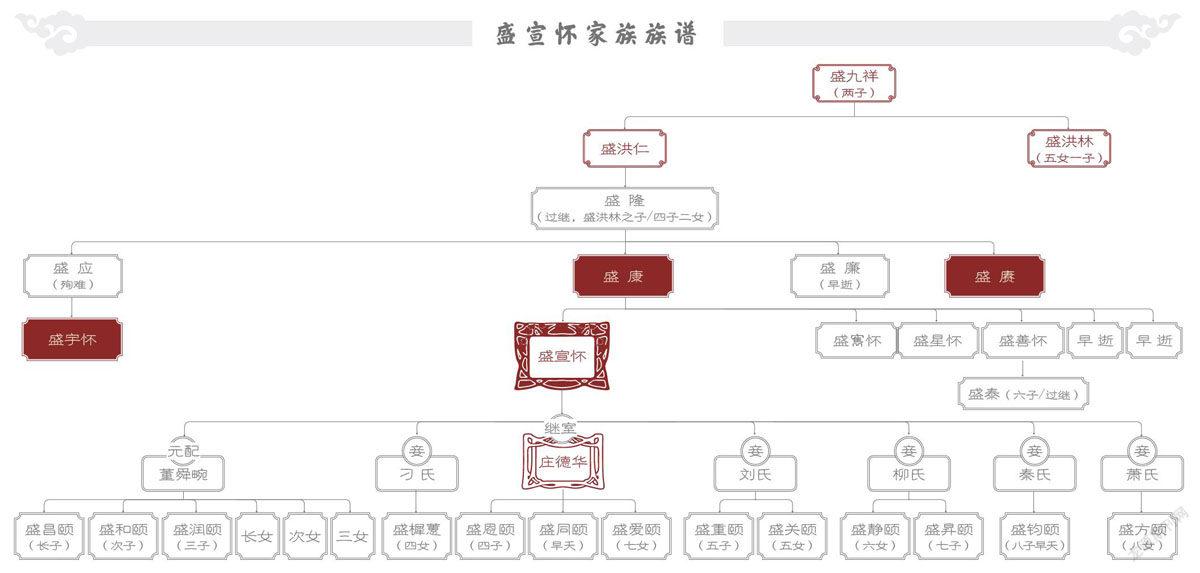

据《龙溪盛氏宗谱》(1943)中的《先德录》记载,盛洪仁父亲盛九祥,生有二子,长子为盛洪仁,次子為盛洪林(字逸帆,1759年—1814年)。进一步资料记载,盛洪仁“幼时入乡塾,辄过目成诵”,令其祖父“奇爱之”。可惜家贫, “勿克应制举业”,即无法走上读书应举之路,但他“心酷嗜诗书”,偶有时间便会“观经史、讲究古忠臣孝子事”,而且为人贤孝,其次则是乐于慈善, “常以敬宗收族自任”,并曾在1785年(乾隆五十年)大饥荒时“偕同志部署捐账事”,可见他有仁者之心,乐于为善。

可惜,盛洪仁没有子嗣,其母命以同宗昭穆过继原则,将盛洪林之子盛隆,过继给盛洪仁,以延香火,盛洪仁则尽全力培养盛隆,让他最终能为家族带来突破。盛洪仁于1815年去世后,盛隆则为他向朝廷争取了一个“议叙九品例授登仕郎”职衔,并例赠“文林郎”(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。家族后人给他的评价是:“尤留心经史,论古具卓识有至性,常以敬宗收族自任”(《盛宣怀行述》,2002)。即是说,盛洪仁虽力薄财弱,但在敬宗收族方面则表现突出。

而盛洪林(即盛隆生父)因病于1814年较盛洪仁先去逝,而盛洪林据说亦如盛洪仁一样从小就很聪明——“少颖敏,七岁能属对”,令私塾的老师大为惊奇。可惜,盛洪林也因家贫难以走上读书应举之路,而他在乡里中则“素慷爽,有肝胆,善排难解纷……闻及不平事辄发愤。故自宗族交游乡党间有难事质之,经剖析皆悦服”。盛洪林另一个特别的举动,是他曾和盛氏族人“刊修规训……以示后人”,并十分强调子孙后代必须立志读书。盛洪林育有五子一女,其中一子盛隆过继给盛洪仁,而盛洪林去世后,盛隆为他向朝廷争取了一个“国学生例驰赠文林郎”的职衔(《龙溪盛氏宗谱》,1943;《盛宣怀行述》,2002)。

对于武进县盛氏家族而言,盛隆(1786年—1867年)显然为其发展带来了突破,因他寒窗苫读,最终不负所托,在26岁时的嘉庆庚午年(1810年)的乡试中,获得了举人的功名,到嘉庆甲戌(1814年)的会试中又获“挑取誊录”,令家族声名鹊起。到了道光壬午年(1822年),盛隆充任内廷方略馆誊录,并因有良好表现于甲申年(1824年)选授浙江安吉县知县,之后便官运亨通,历任太平、长兴、德清、孝丰、归安、山阴及海宁的知州之职,道光年间曾三次担任浙江乡试考官(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。

对于盛隆的生平行宜,《盛宣怀行述》中的介绍是“祖考惺予公,讳隆,嘉庆庚午举人,浙江海宁州知州,诰授奉直大夫,诰封资政大夫,累赠光禄大夫”。而《盛宣怀行述》中对盛隆儿子盛康的介绍则尤为详细,指他历任地方官三十多年间“有政声”,断案“靡不心服”,并曾“自题大堂联云:‘不循情,不爱钱,一副冷面皮但知执法;勿矜才,勿使气,满腔热心血总期无刑。此可见府君之用心矣”(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。

盛隆除了为官清廉,还特别重视照料宗族乡里,尤其想仿效范仲淹创立义庄。其次子盛康这样写道:“(盛隆)建宗祠,修谱系,创义田,凡收族之举,力所能为者,无不为之。为宗长十五年,族有不平事,经剖析,成悦服”。接着,盛康又指盛隆曾对他说: “昔范文正公置义田千亩,以养济群族,七百年来族中至今赖之。予有志久矣……假我数年……我与汝等共筹之,吾愿足矣。”(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。

盛隆育有四子(盛应、盛康、盛廉、盛赓)二女(名字不详),其中盛康一房,日后最为显赫。至于令盛隆最骄傲和最满意的,相信除了他为家族带来了功名与仕途上的突破,令盛氏家族在武进县有了更大名气与更高地位,更在创立义庄一事上迈出了重要步伐,既继承了父辈在赡族救济与慈善公益方面的遗志,也为子孙后代做出了行善积德的榜样。

如果我们将目光放到家族慈善信托的公益事业上,则会发现,无论是盛隆自己,或是其父盛洪仁、本生父盛洪林,都一直受范仲淹设立义庄以赡族救济思想与举止的影响,所以常有学习仿效的念头,希望创立义庄以敬宗赡族、救济贫弱。冯宫允(1943)因而指出:“先是资政公(盛林)昆季(即盛洪仁、盛洪林)始创议:设义学、给义粮、置义冢,未成而没,海宁公(盛隆)捐田八百亩,次第行之。”即是说,盛隆的父辈早有创设义庄以收族保族的想法,但条件未备、基础未固,所以未能落实。到盛隆时算是踏出半步,因只是捐设了义田,没有义学和义冢等。

对于创设义庄早于盛洪仁一代已有萌芽,前文提及盛洪仁热心公益,曾在“乾隆时捐赈”已见端倪。可惜,盛洪仁与盛洪林均“未成而没”,令如何实行、构思义田的责任,落到盛隆身上。盛隆次子盛康这样介绍:

先王父(盛洪仁)与本生王父(盛洪林)敬慕先贤义行,尝谓收族之要有三:设义学以教子娃,给义粮以恤茕独,置以冢以救凶丧。事不及举而本生王父赍志以没,先王父复时以此勗先大夫,事不及举而先王父复赍志以没。迨先大夫(盛隆)筮仕浙中,浙故凋敝,亏累日积,而先大夫祗奉遗训,竭力摒挡,置常稔之田八百余亩。(《龙溪盛氏宗谱》,1943)

由此可见,盛氏家族意欲创立义庄的做法,早在盛洪仁一代(乾隆时期)已萌生,只是因条件不成熟,而没能落实。到盛隆这一代时,虽然他出仕为官多年,具有一定名望与实力,但据说为官清廉,加上官位不高,其财力并不如他人想象的雄厚,而当时的浙江一带在十九世纪六十年代遭遇到太平天国之乱的破坏,民生凋敝,所以又难以让他更好地迈出创立义庄这一步。虽然如此,他还是以自身最大的能力或财力,捐出了“义田八百余亩”,藉以作为赡族救济的基础。

对于盛隆为人及捐出义田以赡族的情况,盛康在(《龙溪盛氏宗谱》,1943)中这样介绍:“盛隆秉性孝友,尤敦族谊,尝捐置义田以赡族之贫乏者,族人至今(同治七年,即1868)赖之。”正如前述,由于义田只是义庄的一个部分,盛隆当然不会满足于此,而是一心希望像范仲淹那样创立家族义庄,盛康补充说:“……及余兄弟(即盛康和盛赓等)辈先后登仕版,方期亲承严训,经划其事于义田外更置义庄,乃粤逆(即太平天国之乱)西来,郡城失守,祠宇悉为灰烬,而先大夫亦不数年弃养矣”(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。换言之,盛隆在捐设义田之后,加上有些儿子先后有了功名(详见下文),自然想更上层楼、更进一步,落实设立义庄以统管“设义学、给义粮、置义冢”等慈善公益的目标,但他不久即因年老力衰去世,享年81岁。

对于家族自祖辈就有创立义庄的愿望,到了父辈仍未能全面落实,只是迈出半步而已,其时已身居要职、位高权重的盛康,看来感触良多,并对其父的去世有了“庄房未建,不及举办,赍志以终”的叹息。在盛康眼中,父亲虽已较其祖辈有了实质的举动,捐资购置了义田,但尚没设立庄房,统合家族的慈善救济事业,更没什么制度保障,可确保义庄“可久可大”,因而尚未令家族、宗族及邻里乡党等获得更好的保障,所以相关的慈善事业,亦很难较有规模地发展起来。

盛康创设拙园义庄

盛隆在创立家族义庄上未竟全功,“赍志以终”的遗憾,无疑给盛康很大的使命感或责任感,促使他在这方面做出更大努力。综合相关资料显示,盛康生于1814年,卒于1902年,乃盛隆次子。长兄盛应(1808年~18 60年),1843年举人,曾任归安知县之职,《盛宣怀行述》(2002)指“庚申(1860年)二月,伯祖殉难于杭”,即是在杭州对抗太平天国时战死沙场;三弟盛廉(1818年~18 46年),“嗜学工诗”,可惜英年早逝,在未满30岁时去世,四弟盛赓(1823年~19 00年),历任长沙、浏阳、元江等知县、知州之职(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。

这也意味着,在一众兄弟中,以盛康一房最为突出,他在26岁时(1840年)中举人,比兄长更早中举,然后在而立之年(1844年)高中进士,意味着也更是扬名声、显父母,为家族带来更大突破了。由于有了进士及第的头衔,盛康仕途自然更是平步青云,初期授工部主事,后历任庐州、宁国和直棣知县,接着则是擢升为湖北督粮道、武昌道兼布政使、按察使,后任浙江嘉湖兵备道、按察使等要职(杨廷福、杨同甫,1988;《盛宣怀行述》,2002)。

盛康不但在官场上颇有表现,能文能武,更辑有《资治通鉴补》及《皇朝经世文续编》等书留世。至于令盛康官运亨通,日后又可为子孙打下坚实人脉关系基础,更可令他在筹划创设义庄方面取得重大突破的,无疑是他与清代重臣曾国藩和李鸿章的交往,而促使他能与这两位权倾一时的重臣走在一起,日后可以相交相知,甚至将这种关系延伸到儿辈如盛宣怀身上的,则是参与平定太平天国一事(宋路霞,2002;夏东元,2004及2015)。

具体而言,太平天国之乱时,江南常州一带曾受严重破坏,长兄盛应更因参与对抗太平军而战死沙场。盛康任浙江嘉湖兵备道时,曾听命于曾国藩和李鸿章,因而有深入接触。在平定太平天国后,曾国藩和李鸿章更是仕途亨通,盛康也有了更好的提升。另一方面,由于盛康与李鸿章颇有关系,因而令儿子盛宣怀日后可凭“文忠(李鸿章)与大父(盛康)雅故”的情谊,获招揽入李氏幕府, “派委行营内文案兼充营务处会办,属橐鞋侍文忠”《盛宣怀行述》,2002)。到盛康筹划创设义庄时,更是得到了曾国藩的帮助,让他创立的家族义庄得到了同治皇帝恩准,由于有了官府的支撑,其社会地位更显赫。

让我们回到盛康筹划创设义庄的问题上,观察其进程、内容及特质。正如前文提及的,虽然其祖辈一直希望创立义庄以赡族、保族,但未有具体行动,到其父时则总算迈出一步,但只是捐建了义田而已,与创建义庄仍有不少距离,所以令他一直耿耿于怀,秉性贤孝的盛康,感受到了那份必须实现祖辈及父辈心愿的压力。

1867年(农历五月),盛隆去世,临终前相信他曾叮嘱盛康要完成其心愿,所以盛康在《拙园义庄记》一文中,便说出了“谨遵遗命”的话。同年农历十月,其母(费氏)去世,翌年(七月),其妻(与母亲一样,亦姓费)也去世。经历了至亲接二连三离他而去,既令盛康伤痛不已,也激起他必须尽快创立义庄的决心。其孙在《盛宣怀行述》(2002) -文中有这样的介绍“大父(盛康)自奉讳家居,一意为悖宗睦族之事,设义庄,增祭田,建义学,修宗谱。”到底盛康这次一心一意创立的义庄,其名字和创办人等有何特别呢?义庄内容、运作与制度安排有何特点呢?发展进程又是否顺利呢?

创办及名称首先,看看义庄的名称、主要参与者和创办年份。从盛康自述的创立义庄书函中,我们发现,他把义庄的名字定为“拙园义庄”,而非如范仲淹那样以姓氏命名,例如“盛氏义庄”,而是选用了“拙园”的名称,这相信与他拥有一个留园有关,但确实原因如何仍有待稽考。參与创立的家族成员,除了盛康本人,还有其胞弟盛赓(曾任湖南元江知县)、侄盛字怀(盛应之子,曾任湖南补用知县兼袭云骑尉),此点揭示这个义庄具有由家族各房共同创立(盛应及盛廉已逝)的色彩。至于确实创办的年份,应是1867年中盛隆去世不久。

内容和制度安排其次,看看义庄具体内容、运作与制度安排。在义庄资产方面,除了父亲留下的八百余亩义田,盛康一方面从家族财产中拨出部分用于兴建房屋,作为义学及办公等用途,另一方面则增加义田,提供救助力量,当然还捐出基本的营运资金,以便义庄运作。对于这些义庄资产,他这样介绍:“屋:四厦三十余楹;赡族义田:一千二十二亩;祠基祭田;一百一十二亩;共田一千一百三十四亩”(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。显然,虽然创办义庄时的资产并不十分丰厚,但也算是拥有了发展的重要基础(伍悠,2014)。

值得指出的是,义庄成立后,其他家族成员将名下积蓄捐到义庄的做法日多,其中的盛康夫人及妾侍,更是起了带头作用,她們将名下“私己”财产,捐给义庄,有些甚至指明要用于子孙教育。盛康这样介绍: “亡室费夫人素好施予,尝以鍼黹所入,置田百亩,备每岁施舍。费夫人在日,曾与余论及义庄不可无读书田,请以所置田捐入,意甚善。亡姬王恭人,性喜放生,余任武昌时尝以廉余置田二百亩为敦生,资王恭人。临没泣请以此田捐入义庄,集成三百亩,永为盛氏读书田”(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。

组织与管理方面义庄初期设有司正、司副的“掌庄”之职,综理诸务,并主要由盛康、盛赓和盛宇怀担任,规定日后的掌庄人须“于庄裔中择其有德有才或殷实可托者,公举接掌”。大约运作五年后,叉在管理上作出调整,主要改为设立三个职位:司事、司庄和司账。司庄“专管给发钱米,供祭办粮修理祠墓庄仓等事”,司账“专管钱米出入帐目及登记田租完欠等事”,司事“专管储廒出粜春白等事”,三者各有分工、各司其职,便利庄务发展。

与此同时,又规定出任这三个职位的人,“必须常年在庄住宿”,以便更好地管理庄务。这三个职位之下,还设有“帮办司事”之职,而这些职位,则“概用外姓,以避嫌疑”,防止家族成员私相授受。其次,定下考核机制,提升效率与积极性:“其办事之勤惰、辛资之多寡,统归掌庄查察,随时酌定”(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。

赡养救济的标准、类别与机制义庄既规定了救济的准则,也确立了救济的数额,例如对老、寡、孤、残、幼、嫁娶、丧葬、科举应考和岁寒等不同情况与类别的救济,定下了先后次序与救助数目。五年后又作出补充和修订,目的一方面是防止受助者养成依赖,另一方面在读书和习业两大重要层面上作出鼓励与推动,希望族人多在这些方向上努力。

约束义庄资产规则义庄特别规定其财产不能变卖,只能作为永久基金,而经常性收入必须向官府课税,余下的收入才能用于救济。针对陆续有新的捐献问题,义庄规定那些新捐赠者,无权干预庄务,而捐出的财产,则“一体归掌庄子弟经营”。为了防止家族成员有人依老卖老,影响义庄有效运作,特别申明“虽系尊长不得干预侵扰,如日久玩生,掌庄人果有侵欺,确据,许庄裔公同据实申官理断,责令偿纳”(《龙溪盛氏宗谱》,1943)。

惩处机制对于任何侵吞义庄资产、触犯庄规的具体惩处与机制,则列于“苏抚部院挂发藩字第一号”的官方文件中,其内容如下:“倘有不肖子孙投献势要,私捏典卖,及富室强宗谋吞,受买各至伍拾亩以上者,悉依投献捏卖祖坟山地原例,问发充军,田产收回,卖价入官,不及前数者,即照盗卖官田律治罪……若盗卖义田,应仍照例治罪,杖一百,徒三年,谋买之人各与同罪”,并要求义庄“勒石,报官存案”。

寻求官方支持除了以上各项,盛康的另一重要绸缪和思考,当然是像范氏义庄那样,争取到朝廷支持,令义庄可“以垂久远”。为此,盛康于1868年上书同治皇帝,奏请朝廷立案,寻求法律或官府保护。在奏折中,他一方面阐述其父早年一心意欲创立义庄的努力,另一方面则提到义庄有助敬宗保族、救济孤寡老弱的问题。至于内容上则巨细无遗地列出了义庄的财产分布与规则(初期有二十八条,同治十二年再增加十八条)。

其中的重要举动,则是寻求时任军机处要员暨两江总督故交曾国藩的协助,请他在奏请皇帝的奏折中背书,而曾国藩亦不负所托,为盛康在奏折中加入“附片”(附件),不无称誉地提到盛康创设义庄的行动,是“合族得资周恤,义田赖以长存”的做法,并高度赞扬其举止“敦睦可风”。另一方面,他还“饬苏藩司颁给印贴执守”,要将相关田号庄规等, “送礼部查核”,以便执行。由于有了曾国藩的背书,其奏折不出所料地获得同治皇帝的首肯。武进县的官员乃按皇帝的批核和曾国藩指示“勒石遵守”。

这意味着,受父亲“赍志以终”的盛康,在年过半百后下定决心,要落实祖父辈一心想要创立的义庄以达到赡族保族目标。为此,他不但在个人或家族财产中捐出部分资产,作为义庄的“永久发展基金”,叉成功游说其他家族成员——包括过去长期被社会忽略的女性成员——捐出财产,因而增加义庄实力,令其可以有更多经常性收入,完成更多赡族救济的工作(伍悠,2014)。

由于盛康订立运作与监督的规章制度,同时又能成功争取朝廷或官府的支持,让义庄的运作得到“公权力”的保护,因而令拙园义庄日后可在变幻的社会及政治环境中更好地运作下去。冯宫允(1943)因而指出:“祖、父(子)三世同心作述,积数十年,当构蓄畲之力,遥观厥成。”当然,令拙园义庄可以从此之后不断发展下去的核心因素或力量,则是盛宣怀,他日后成为政商界红人,权力与财力冠绝天下,因此成为了拙园义庄的最大保护者。

盛宣怀传奇

在近代中国历史,盛宣怀(1844年~1916年)的名字成为吸纳西学、洋为中用、洋务运动,甚至是亦政亦商之类的同义词,因他的一生,不但与满清政府的连串接触西方、变法国强运动有关,也与常游走于中西政商各界,引进西方不少新鲜事物有关。虽然他的人生留下三大遗憾:科举落第、未能成为一州一邑的地方官,以及未曾踏足欧美,却能在那个变局中紧抓机遇,突围而出,表现卓越,在中国近代历史上写下了浓墨重彩的一笔。其子孙给他一生功业的概括是: “平生最致力者实业而外,惟振灾一事……其他所筹公益善举无虑数十事,悉可垂诸久远。所营实业,皆有成绩,表见于世”(《盛宣怀行述》,2002),可见公益慈善乃盛宣怀家人后代极为重视的一环。

概括而言,盛宣怀虽生于官宦人家,但并非如祖父辈般从科举考试中及第,踏上正规仕途,而是在那个前所未见西方以船坚炮利打开中国大门的年代,当一浪接一浪具现代科技、科学与思想的事物,涌入中国,他立足于特殊而微妙位置上,在没有太重文化包袱的背景下乘时而起,创立了个人的彪炳事业。至于让他能够获得那个千载难逢机遇的关键,则是父亲盛康早年所缔结的人脉关系(《盛宣怀行述》,2002),当然亦不能排除其获得祖父辈积下荫德的助益。

正如前文提及,在参与平定太平天国反清势力时,盛康及其胞兄盛应曾立下汗马功劳,并与曾国藩和李鸿章结下了情谊与关系,这让年少气盛但科举却未有功名的盛宣怀,不但有机会接触李鴻章,甚至能得到其信任与重用,他被李鸿章纳于门下,成为其幕僚,从此改写了他的人生。

最初,盛宣怀只是李鸿章门下众多谋士之一,年轻且并不起眼,他能令阅人无数的李鸿章对之“一见器重”,关键是他可“盛暑日驰数十百里,磨盾草檄,顷刻千言,同官皆敛手推服”(《盛宣怀行述》,2002),简单而言即是肯吃苦、具才色,叉能文善辩,令人信服,因而使他能获得李鸿章的信任,成为近身谋士,跟随李鸿章东奔西跑,处理大小事务,并在李鸿章仕途不断上升过程中备受重用,于1870年获“奏调会办陕甘后路粮台、淮军后路营务处”,令他在营办军需时对于洋务与西学有了更为实质的接触和领略。之后更因表现卓越,在很短时间内获“荐保知府、道员,并赏花翎二品顶戴”(《盛宣怀行述》,2002)。

令盛宣怀事业出现重大转变,脱颖而出,奠定其推动洋务运动中坚角色的,应是十九世纪七十年代他筹办官督商办轮船招商局一事,他在营办此事过程中的目光锐利与精明干练,为轮船招商局的发展打下重要基础,并取得骄人成绩,进而令李鸿章等人对他刮目相看。在接下来的日子中,他更是在李鸿章官运日隆之下有了更多发展,无论是造轮船、通电报、开煤矿、兴铁路、办银行、建纱厂,甚至是制兵器、练兵士、购军舰等,无不有其主持或谋划的影子(易惠莉,1994;宋路霞,2001;夏东元,2007)。结果是不但他的权位与名声日显,个人及家族的财富亦持续急升。

对于盛宣怀在主持洋务运动时取得的成就,其子孙有如下介绍:“府君(盛宣怀)于经国大计,谋富则主张造路、开矿;图强则主张练兵、兴学;理财则主张设银行、增税率、改币制:外交则主张牵制均势,开放口岸、阴结强援;拯荒则主张浚治河道、整实仓储、劝奖种植;而于铁道则主张干路国有;于币制则主张虚金本位”《盛宣怀行述》,2002)。虽然其中有不少属于修饰的褒扬之词,但对一个生平并没踏足欧美国家,更没有“浸过咸水”(即曾海外留学)的“土炮”而言,已十分难得了。

愚斋义庄的创立

盛宣怀发迹后因为业务发展与交际应酬等需要,他把生活的大本营搬到了上海,兴建了大宅“老公馆”,先后娶了七房太太,育有八子八女,再以联姻的方法,与不同权贵家族结成秦晋之好,令其家大业大的力量更加无孔不入地向不同层面延伸,成为上海的第一大家族(宋路霞,2001;夏东元,2004),在上海滩可谓无人不识,亦无出其右。名成利就发迹后的盛宣怀,与其祖辈及父辈,甚至是无数富豪巨贾那样,想到了达则兼善天下,因而也树立了善长仁翁的形象。至于他的妻妾们亦曾以她们的私己积蓄经常捐肋救灾,同样赢得朝廷及社会的不少称颂。

从资料上看,初期盛宣怀只是像普通人一样“零售式”做慈善,就是因应某时某地的灾难,或是某人某事的困难,甚至是政治或政府的某种特殊需要,施以援手,给予一些一次性救济。举例说,他曾多次捐款资助苏州西园戒幢寺的扩建和修葺,叉曾捐款支持兴建江湾玉佛寺,更曾多因应华南华中旱涝等灾害,捐款救济扶弱。此外,他曾捐款给清皇室,兴建花园或祝寿;当中华民国成立时,也曾捐款支持民国政府的水利工程。当然,他也曾给家族的拙园义庄捐出义田五百亩,还曾担任不同重要慈善组织(如万国红十字会、北京资善堂、天津百善堂、上海仁济堂和常州积善堂等)会长或董事等要职。如此种种,显示他其实在为善布施方面十分慷慨,赢得了“大慈善家”的美誉(《盛宣怀档案选编-慈善编》,2014;夏东元,2004)。

但是,到了晚年时,他明显有了新的想法,具体而言,则是想放弃“零售式”的慈善方法,改为仿效范仲淹或是其祖父辈般,创立义庄,以之统筹一切慈善工作,因为这样更能产生巨大效益、发挥更好效果,当然亦有助其作出更好的分家析产与延续家族传奇思考,而其相应的安排,则带有浓烈的西方色彩,因他到了人生最后阶段,在计划后事时,除了把大部分遗产分给子孙各房,亦认为应拨出部分遗产成立义庄——愚斋义庄,用于推动慈善事业,回馈社会,遗福后世,亦希望“以传久远”。

愚斋义庄借鉴和架构了哪些先进的机制,又是什么原因导致了最终的土崩瓦解,敬请期待下期。

中西碰撞下的家国发展与延续大背景

在信奉基督教的欧洲,自走出黑暗的中世纪,经历文艺复兴和宗教改革后,随着科学、科技的兴起,社会出现了脱胎换骨的变化,其中的航海大发现,以及连串科技发明,令原本只是小城邦的欧洲国家迅速崛起,进而攻城掠地、向外殖民。而工业革命的出现,加上相应的金融创新等等,则令沿袭千年的原始生产模式、经济活动乃至生活习惯等都发生了翻天覆地的巨变。工厂化的大量生产,既刺激起对生产原料的巨大需求,也导致了工业制品须向外输出、寻求新市场的问题。

打开世界地图,不难发现,自十五世纪起,最初是因为地理邻近的缘故,欧洲国家第一阶段的殖民扩张,首先从非洲北部和中东地区开始,然后扩散至整个非洲与北美洲,接着再扩张至西亚、南亚,再之后是中南美洲、东南亚、澳大利亚和新西兰等地。由于当时船坚炮利的欧洲国家,军事力量远远超出那些当时仍停留在原始封建阶段的其他地区国家,因此甚少遇到敌手。其中最为突出的例子,当推处于北欧一隅,幅员与人口并不很大的英国,凭借其工业革命后迅速急升的国力和强大的海军实力攻城掠地、不断扩张,被称为一时无两的“日不落帝国”(Kennedy, 1987;郭少棠,1993)。

而作为远离欧洲势力范围的东方大国,位处“远东地区”的中国,无论是在几个世纪细水长流的丝绸之路贸易往来中,还是在狂风扫落叶的蒙古军西征中,甚至是在马可波罗(Macro Polo)《东游记》亲临其境的感受中,中国的文明与强盛在很长一段时间里停留在欧洲人对中国的印象与想象中。因此,最初并不敢贸然侵犯。正如钱穆所言,由于中国长期处于大一统的状态中,地大物博,且自给自足,缺乏向外扩张的欲望,其文化与民族“精神亦常偏于和平,而不重于富强。常偏于已有之完整,而略于未有之侵获。对外则日昭文德以来之,对内则日不患寡而患不均。故其为学常重于人事之协调,而不重于物力之利用”(钱穆,1948)。但1840年第一次鸦片战争败北后的割地赔款和开放沿岸港口通商,不但标志着东方大国综合国力的江河日下,也令这个长期沿着“超稳定”轨迹前进的文明古国,进入了崎岖曲折且泥泞满途的道路,家族结构与命运,自然也遭遇到前所未见的挑战与冲击。

扼要地说,第一次鸦片战争败北后,满清政府仍昧于世界形势,未作出应有的管治与国防等政策调整,因而招来第二次鸦片战争的英法联军入侵和战败结局,之后虽然在痛定思痛后启动了“中学为用、西学为体”的自强运动,藉以吸纳西学以为我用,但由于沉重的历史文化包袱与半心半意,却未能取得太多突破,令国计民生无法起死回生。

每战每败,每败又突显了西方强、中国弱问题,然后提出变革图强,并每次均增加西方文化成分、减少中国文化成分,但每次均无法转弱为强,难以力挽狂澜、扭转秃势,直至满清覆亡,这个过程令中国人的文化自尊消耗殆尽,西方或西方文化则成为先进、文明、优越、摩登(现代)等代名词,而中国或中国文化则被贴上了落后、迂腐、低劣、老土的标签,当时的年轻世代对西方文化尤其趋之若鹜,对中国文化十分抗拒,欲弃之如敝履(陈序经,1977;赵立彬,2005)。

在综合国力迅速滑落,经济民生凋弊,中国文化和传统更被视为阻碍社会发展绊脚石的情况下,不但无数大小家族的命运与前进轨迹备受冲击,传统价值观念如孝道、礼仪等道德伦理,同样受到前所未见的挑战。

当然,一个不争的事实是,欧洲开启并带动了人类社会的现代化,科学和科技的进步,虽然提升了生产力,丰富了物质生活,可是,如果要仿效采用西方的制度安排,则必须作出相应的调整与适应。但当时的社会条件却没有充足的时间与机会使政府进行调整与适应,所以在推行过程中无可避免地碰到各式各样的问题,背后反映出的是中西文化之间激烈的冲突和碰撞。

撇开晚清连番变法图强所面对的种种文化与制度未能协调与配合的问题不谈,如果我们只集中于本文关心的傳统家族慈善信托制度变迁与现代化进程,并以当时名扬一时的盛宣怀家族个案作深入分析,就不难发现由传统走向现代的制度过程中的巨大变迁,以及法律保障如何关系到家族与慈善信托命运。

盛宣怀家族慈善信托源于义庄制度,与中国以家为本的文化一脉相承,而依据盛宣怀口授遗嘱所设立的义庄,则引入了西式安排,所以我们可以十分清晰地看到西方制度安排在东方落地过程中出现的问题、受到的影响和冲击。

盛宣怀去世后创立的义庄,不久就出现问题,并于二十世纪三十年代被清盘,相反其父一手创立的拙园义庄,则延续至新中国诞生之时才划上句号。二者的遭遇与发展深刻地反映出法律制度上的保障私产,是如何关键性地决定家族的命运。正因如此,盛宣怀家族的慈善信托安排,其实亦如范仲淹家族的慈善信托般,极具时代意义。