“偿二代”下银行控股寿险公司产品结构探究

2018-09-10文琬

文琬

摘 要:依托股东银行资金雄厚、销售网络强大的优势,银行控股寿险公司发展迅猛,保费收入排名和市场份额持续提升。然而,其发展还存在产品结构不合理、片面追求保费规模和市场份额、总体业务价值量不高等问题。随着中国保监会推出第二代偿付能力监管体系,要求保险公司将资本与风险状况紧密挂钩,强化了偿付能力对公司经营的刚性约束。本文选取2014年~2016年七家银行控股寿险公司传统寿险、分红险、健康险和意外伤害险的保费收入数据,分析其在“偿二代”监管体系下产品结构的变化。总体来看,保险公司产品结构正在向“保障性”回归。

关键词:“偿二代” 银行控股 寿险公司 产品结构

中图分类号:F832 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2018)02(b)-046-05

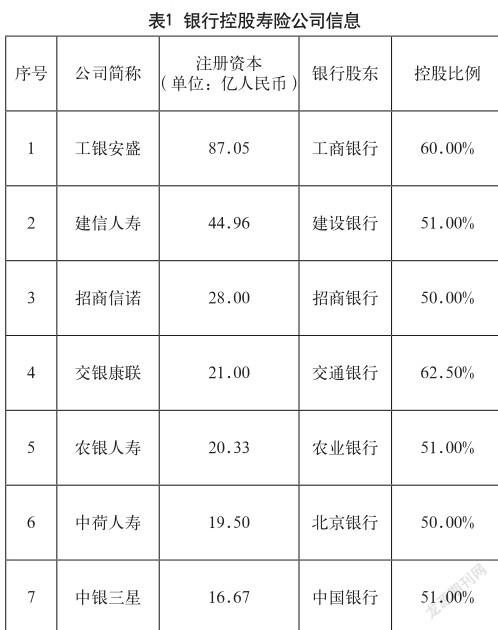

自2009年银监会允许商业银行投资保险公司以来,国内大型银行纷纷入股保险公司,拓宽经营范围,搭建综合化金融产品与服务平台。尤其在寿险业内,七家商业银行先后控股寿险公司,完成行业布局,如表1所示。

注:数据来自各保险公司对外披露年报。中银三星由中银保险51%控股,中银保险由中国银行100%控股。以上不包括集团控股公司,如中邮人寿、光大永明、信诚人寿等。

依托控股银行雄厚的资金支持和强大的销售网络,银行控股保险公司发展迅猛,公司规模和利润快速攀升。根据2016年保监会公布数据,中资寿险公司中,建信人寿以原保险保费收入461.17亿元排名第7,农银人寿排第21;外资(包括中外合资)寿险公司中,工银安盛以342.71亿元位列第3,交银康联位列第5,中荷人寿位列第9,招商信诺位列第12,中银三星位列第21。

然而,随着中国保险监督管理委员会一系列新监管法规的出台,尤其是第二代偿付能力监管体系(简称“偿二代”)的落地实施,银行控股寿险公司的业务模式将面临新的挑战。相比于以规模为导向的“偿一代”,“偿二代”以风险为导向进行偿付能力监管,通过科学准确的计量风险并提高对风险的敏感度,来推动行业不断提升风险管理能力。在这样的环境下,银行控股寿险公司总体偿付能力如何?“偿二代”实施后其产品结构将如何改变?是依然以理财型保险产品为主,还是从产品端回归“保障性”呢?

本文首先对“偿二代”核心内容进行介绍,并分析银行控股寿险公司的发展现状及“偿二代”对其产品结构的影响,最后通过分析七家公司2014年~2016年的保险产品数据,进一步探究“偿二代”下银行控股寿险公司的产品结构调整。

1 “偿二代”核心内容

2012年3月,中国保监会启动了第二代偿付能力监管制度体系,提出要形成一套既能与国际主流模式可比、又与我国保险业发展阶段相适应的偿付能力监管制度体系。其对深化保险费率市场化改革、提升保险行业整体风险管理能力和加强保险监管的国际影响力具有重大意义。2013年5月,保监会发布《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》,2015年2月,“偿二代”正式发布并进入实施过渡期,2016年1季度起,“偿二代”监管体系正式实施[1]。

1.1 制度框架

第一支柱:定量监管要求。通过科学识别并量化公司的保险风险、信用风险、市场风险,建立最低资本要求,评估公司实际资本,进行偿付能力测试,对偿付能力不达标的公司采取监管措施。第二支柱:定性监管要求。在第一支柱的基础上,针对难以量化的操作风险、战略风险、声誉风险、波定性奉献和流动性风险,集中开展风险综合评级。结合第一支柱的定量评价和第二支柱的定性评价,对保险公司的总体的偿付能力进行综合评价,进行监管评估,对不达标的公司采取监管措施。第三支柱:市场约束机制。在第一、第二支柱的基础上,通过公开信息披露、监管信息披露、信用评级等手段,提高监管透明度,充分发挥市场的约束作用,如圖1所示。

1.2 主要特征

第一,风险导向兼顾价值。风险防范是偿付能力监管的主旨。“偿二代”下,各类资产负债的评估,要能全面、恰当地反映保险公司实际风险状况。在此基础上的资本要求要能准确全面地反映保险公司的实际风险状况。此外,科学地计量潜在风险损失,确定最低资本要求,对于风险管控能力较强的公司而言,可以降低公司实际资本的占用,提高资本的效益,以此提升公司价值。

第二,与国际主流模式可比。在偿付能力监管方面,保险端主要有美国的风险资本制度和欧盟的偿付能力体系;银行端有巴塞尔协议Ⅱ。而“偿二代”以风险为导向,用国际通用的三支柱模式,在监管理念、框架方面都与国际主流契合。

2 银行控股寿险公司发展现状及“偿二代”对其影响

针对银行控股公司的发展优势,蒋菲(2011)[2]认为,商业银行入股保险公司,对保险公司来说,有利于保险公司获得持续的资本支持,获得大量客户资源,提升保险公司的品牌形象;对商业银行来说,此举则会使其发展新的收入增长点;对双方而言,银保公司的落地,有利于推动银保发展模式的转型,推动综合金融产品创新,更好地满足客户多元化的需求。同样地,王伟(2014)[3]也认为,银保公司具有巨大优势:第一,银行为保险公司提供了众多的客户资源和机构网点;第二,凭借银行庞大的资本规模和较强的融资能力,通过对子公司的增资,可以解决保险公司资本充足率过低的问题;第三,银行业长期积累的经营管理和风险防控经验可以通过与保险业务的资源共享和融合,促进保险公司充分借鉴股东银行的经验,建立良好的风险防控能力;第四,银行机构长期发展种积累的信息系统建设和信息技术平台将促使保险产品的销售更有针对性,节省经营成本,提高经营效率;第五,大型商业银行在消费者中具有良好的形象和信誉,保险公司可以借助股东的信用资源,规范自身信誉,获得消费者信任。

但与此同时,丁宏伟(2012)[4]也提出,银保业务的发展还存在产品结构不均衡等问题:银行业务人员销售与银行短期储蓄产品类似的短期趸交分红保险产品的意愿更强;王晖(2015)[5]也指出。目前银行系寿险公司存在产品结构单一,难以满足客户差异化需求的问题。为满足客户投资目的,某些银行系寿险公司近90%的产品为分红型,期限短,保障性较弱。同时趸缴产品占比过高,其虽然能帮助公司快速提升保费规模和市场份额,但总体来看业务价值量不高。

而在“偿二代”体系下,潘艳红、王灵芝(2015)[6]预期,寿险公司业务中的保障型产品将有所增加,产品多样性上升。陈秀娟认为,不同产品偿付能力状况差异巨大。利润低、风险大的产品需要公司资本的支持,而利润高、风险小的产品不仅可以自身产生所需的实际资本,还可以额外产生大量的实际资本支持其他产品。马学平(2017)[7]认为,“偿二代”下,资本与风险挂钩,风险低、内含价值高的业务增长不仅不会降低公司偿付能力,反而会提高公司偿付能力产品和投资结构优化成为保险公司资本增长的主要来源,内生性增长对偿付能力的贡献大幅提升。保障业务和长期投资占比高的公司偿付能力明显改善,有效挥监管规则对公司业务和投资结构调整的引领作用。业务上,养老、健康、责任等长期型和风险保障业务增长会高于其他险种;投资上,注重资产负债匹配,拉长投资久期,将为实体经济提供更多长期资金。赵富高(2013)[8]认为,银行系保险公司要实现产品创新, 必须开发并销售真正符合客户需求的产品,也就是在产品设计上做到“回归、前瞻、融合”三点。要回归保险产品有别于其他金融产品的特性,一是回归保险保障功能,通过保障类产品来满足银行客户的风险管理需求;二是回归长期储蓄功能,通过长期储蓄类产品实现和银行大多五年期以内的储蓄产品和理财产品之间的区别。

通过以上分析可知,银行控股保险公司在获得股东银行雄厚的资金支持、强大的营销渠道和巨大的客户量后,保险公司业务将强势增长;而银行不仅可以寻找到新的投资增长点,还可以搭建综合化客户理财平台,提升用户满意度,增强客户黏性。由此,银行与保险公司达到“双赢”的效果。但在该模式下,还存在银保产品结构不合理等问题。尤其是在“偿二代”体系下,资本与风险挂钩,公司开展风险低、内涵价值高的业务,如传统寿险、健康险等保障性较强的产品,可以通过降低最低资本要求,提高公司偿付能力;而开展风险高、内涵价值低的业务,如具有高现金价值的趸缴万能险、分红险等,不仅长远来看业务价值量不高,而且会提升资本要求,降低公司偿付能力。因而在“偿二代”体系下,银行控股保险公司将调整自己的产品结构,从注重规模到注重风险管理,转向风险小、利润率高的保障性保险产品。

3 数据检验

七家公司中,最晚的银行在2013年才完成控股;并且不同公司年度报表的“保费收入”呈现分类有些许差异,因而选取七家公司于2014年~2016年分红险、传统寿险、健康险和意外伤害险的保费收入数据(以下数据均由各公司年报整理而成)来对上述分析做实证检验。

2015年~2016年,上述七家银行控股寿险公司披露年报数据显示,2014年~2016年,七家公司合计保费收入从526.04亿增加到1012.54亿,几乎翻了一倍,如图2所示。

从公司偿付能力来看,除招商信诺外其余公司偿付能力均下降,农银人寿更是降到101.7%,接近监管红线,如图3所示。这主要是由于其再保险业务在2016年大幅缩水,影响了公司受益。其余公司偿付能力充足率降低则大多是由于新业务的开展,消耗了公司资本。

3.1 分红险

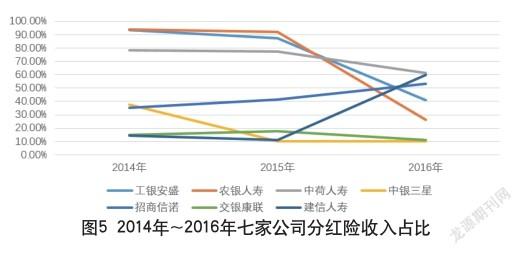

七家公司合计分红险所占总保费收入呈现逐年下降趋势,如图4所示。

具体到每一家公司的分红险收入占比,如图5所示,由于行业中不同公司的固有产品比例、公司战略等不同,从图5可知,每家公司的变化情况也不尽相同。具体来看,2014年,工银安盛和农银人寿分红险业务占比较高,均达90%以上,中荷人寿达75%以上,招商信诺和中银三星较低,为35%左右,交银康联和建信人寿分红险业务占比最低,只有15%左右。2015年工银安盛、农银人寿和中荷人寿业务占比均降低,招商信诺、交银康联反而有小幅度增加,中银三星则降幅较大,下降了27.59%,建信人寿微降3.72%。2016年工银安盛和农银人寿业务占比大幅降低,均降到50%以下,此外中荷人寿降低16.23%、交银康聯微降6.77%。异常的是,建信人寿大幅增加48.83%,招商信诺增加11.93%,两家公司分红险业务占比均超过50%。

银行本身就销售大量短期理财产品,基于产品的差别定位,银行控股险企不应该再通过高收益理财类产品扩张;同时,在“偿二代”体系下,公司主打高收益理财类产品,随之而来的就是资本金的大量消耗,如果公司想要盈利就必须有强大的投资能力,承受较高风险。建信人寿2014年~2015年分红险占比一直在10%左右,2016年的激增反映了公司战略的转型——即通过理财类产品扩大规模。由此,2015年~2016年来建信人寿原保险保费收入增幅高达124.67%,与之相伴的则是偿付能力45.13%的降幅。

同样,招商信诺2015年~2016年原保险保费收入增幅高达52.74%,但偿付能力充足率不降反升。招商信诺积极进行风险管控,2016年第4季公司被评定为 A 类,是业内风险最低的公司之一。同时在2014年、2016年末分别进行了两次股东增资,使其在业务规模扩大的同时偿付能力依然上升。

3.2 传统寿险

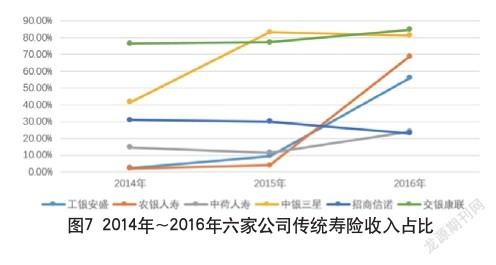

六家公司合计传统寿险保费收入占比在2016年增幅较大,达到37.4%,如图6所示。

针对各公司分析,如图7所示,除了招商信诺和中银三星略微降低外,其余都有提升。2015年~2016年以农银人寿和工银安盛提升最快,分别提升了64.91%和46.64%。此外,交银康联提升7.47%中荷人寿提升12.62%。招商信诺重点发展分红险,传统寿险占比降低,中银三星则传统寿险占比已超80%的情况下略微调整。

3.3 健康险

2014年~2016年,七家公司健康险合计收入占比均在5%以下,2015年~2016年总体增长1.21%,如图8所示。

分各公司情况来看,招商信诺健康险占比最高,三年皆在15%以上,中荷人寿有较大增幅,2014年~2015年增长3.57%,2015年~2016年增加3.68%。可以看出招商信诺近年来重在发展健康险和分红险,传统寿险方面发展相对较缓。而中荷人寿则积极发展传统寿险和健康险,降低分红险比例,如图9所示。

3.4 意外伤害险

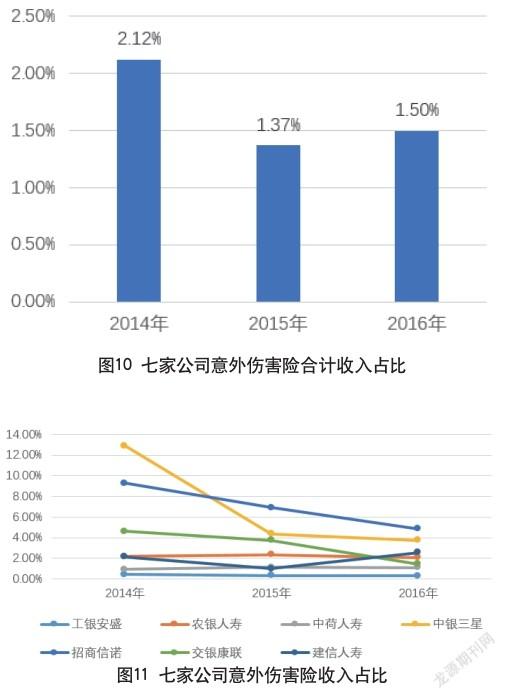

意外伤害险总体占比规模不大。这是由于意外伤害险多短险,只收一年的风险保费,规模自然比不上长险。2014年~2015年七家公司合计收入占比降低了0.75%,2015年~2016年上升0.13%,如图10所示。

分公司来看,如图11所示,每家公司占比均在14%以下,除招商信诺大力发展健康险和分红险,中银三星致力于发展传统寿险和健康险,交银康联投身于传统寿险,导致三家公司意外伤害险占比均有下降,其他四家公司皆在平稳发展之中。

4 结语

银保渠道以其巨大的平台优势、客户优势成为保险公司扩大规模的主要渠道。今年来商业银行纷纷入股保险公司,完成其行业版图。在寿险业,银行控股下的保险公司迅猛发展,承保规模不断扩大,保费收入不断增加。然而,银保公司的发展还存在产品结构不合理、片面追求保费规模和市场份额、总体业务价值量不高的现象。

通过“偿二代”实施后银行控股寿险公司产品的变化,可以得出:(1)七家公司产品结构总体符合预期:现金价值较高的分红型产品走低,保障性较高的传统寿险占比大幅增加,健康险和意外伤害险占比略有提升。产品结构总体向“保障性”调整。(2)由于各个公司固有产品结构、发展战略和风险管理水平能力不一,“偿二代”实施后,各保险公司的产品结构调整方式不一。风险管理能力较强、股东资本雄厚的公司可以通过资产负债的匹配、股东增资等方式提升偿付能力充足率。(3“)偿二代”于2016年1季度才正式落地,仅分析2015年~2016年的数据得出的结论有限。笔者今后会继续关注上述公司的产品结构变化情况,探究“偿二代”体系下,银行控股寿险公司是否存在统一的产品转型规律。

总而言之,保险行业不同于一般生产行业,其经营的是无形产品,以保险合同为约定,先获得保费收入,再履行合约义务。对于这样负债经营的行业,如何建立起有效的风险监管体系至关重要。以风险为导向的“偿二代”体系对整个行业提出了全面进行风险管控的要求。通过风险细分,覆盖保险风险、市场风险、利率风险等七大类风险指标,对其进行科学地计量,全面反映公司的风险状况。并且将资本要求与风险状况紧密挂钩,强化了偿付能力对公司经营的刚性约束,要求保险公司在追求规模的同时,必须平衡考虑经营风险和资本成本。

落实到产品供给端,在“偿二代”下,高现金价值产品的风险高、收益低,由此资本要求也较高;而保障型产品的风险低、收益高,资本要求较低,有利于公司释放实际资本,提升偿付能力。在这样的体系下倒逼保险公司调整产品结构,提供更多保障型的产品,切实让保险回归“保障性”。

参考文献

[1] 中国保险监督管理委员會.中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架[Z].2013-5-14.

[2] 蒋菲.我国商业银行入股保险公司的机遇与挑战[J].保险职业学院学报,2011(05).

[3] 王伟.银行系保险公司的现状、优势与策略[J].中国保险, 2014(07).

[4] 丁宏伟.借助股东银行优势 探索新型业务模式[N].中国城乡金融报,2012-9-26.

[5] 王晖.银行系寿险公司:打造综合化金融服务平台[J].中国城市金融,2015(08).

[6] 潘艳红,王灵芝.风险导向的偿付能力监管体系对寿险公司的影响[J].上海保险,2015(07).

[7] 马学平.偿二代与保险业转型升级[J].中国金融,2017(03).

[8] 赵富高.银行系保险公司的创新发展[J].中国金融,2013(08).