犊牛行为及其与饲养方式的关系

2018-09-07许先查刁其玉

文/屠 焰 许先查 刁其玉

(中国农业科学院饲料研究所/农业部饲料生物技术重点实验室;奶牛营养北京市重点实验室)

奶牛场为了方便管理,从犊牛出生后,就与母牛进行隔离,这固然可以掌握犊牛的情况,但犊牛与母牛分开之后行为上却会产生很大的变化。犊牛在母牛的哺乳下,不会出现相互吸吮等异常行为。而在人工饲喂条件下,犊牛表现出诸如相互吸吮和舔舐物体的口部行为[1],如果采用奶瓶给犊牛饲喂牛奶可以减少相互吸吮行为发生的时间[2]。

鲜奶或代乳品的饲喂方式关系到犊牛如何采食营养物质,不同的饲喂方式对犊牛采食液体饲料后的行为有不同的影响。哺乳期犊牛在单圈、配对或者合圈饲养环境中用奶桶、奶瓶或者带乳头的奶桶饲喂后,相互吸吮等行为都有一定的变化。

1 犊牛的采食行为

食道沟是起始于贲门,向下延伸至网瓣胃间的半开放孔道,是食道的延续。初生犊牛吮奶时反射性引起食管沟闭合,形成管状结构,避免牛奶流入瘤胃,牛奶经过食管沟和瓣瘤管直接进入皱胃被消化,犊牛出生后3 周龄以内,主要靠皱胃进行消化[3]。

食管沟的闭合与吸吮刺激或液体中的固体悬浮物刺激有关,一些盐类也能够刺激食管沟闭合,例如铜和钠对绵羊有部分作用,而对牛则更有效,葡萄糖也具有刺激作用[4]。也有人认为食管沟的闭合与液体饲料的成分或者饲喂的方式(直接乳头饲喂或奶桶饲喂)无关,视觉或其它方式的刺激(比如饲养员的出现、哺喂器具的噪声等)都会诱使犊牛食管沟的闭合,而且抑制自由饮水可导致牛奶或代乳品乳液进入前胃而不是皱胃。

可以通过训练来加强食管沟闭合的条件反射。经过训练的动物,对饮液的期待可以引起食管沟的闭合。受过调教的羔羊,看到奶瓶可提高食管沟反射的兴奋性,使饲喂牛奶后流入皱胃的乳量增加2~3倍,以奶瓶逗引羔羊也可使食管沟闭合,证明食管沟闭合的条件反射在哺乳中起重要作用,而与羔羊相比,犊牛的食管沟反射较差,乳汁容易进入瘤网胃[4]。假如幼畜对于常规使用的喂奶容器没有表现出特有的兴奋,则说明它没有记住这种刺激[5]。据估计,牛奶进入瘤胃后,可能需要长达3 h的时间才能最终进入皱胃,这就造成了牛奶的浪费,降低了牛奶的营养价值,甚至导致犊牛消化系统的异常,导致瘤胃臌气及腹泻的发生。

2 犊牛的吸吮行为及异常行为

犊牛的各项行为的观测及其方法见表1[2,6]。

2.1 吸吮行为

犊牛寻找乳头是沿母牛身体的无毛区来进行的,最容易接触到的是腋下和腹股沟。犊牛在吸吮时,头部用力顶撞母牛的乳房,这种动作是由乳液流出减少而激起的,顶撞可以进一步刺激乳房,引起乳液流量的增加。安静吸吮时,犊牛常伴有“摇尾”等动作[7]。吮乳多在白天进行,通过对自然哺乳犊牛的观察,发现犊牛每天集中吸吮乳液的时间为:上午05:00~08:00,中午1 0:0 0~1 3:0 0,下午16:00~20:00[8]。新生犊牛每天哺乳5~7 次,每次吮乳时间为8~10 min[7],每天达到40 ~60 min[9],肉用犊牛每顿吸吮乳液1 ~2 kg[6],每天6 ~7 kg[10],奶犊牛每天自由吸吮乳汁能达到8~14 L[11],但随着月龄的增长,哺乳时间缩短。

表1 犊牛行为描述

2.2 异常行为

牛场为了提高母牛的生产性能,方便对犊牛进行管理,在犊牛出生后不久,即将母牛和犊牛分离,进行牛奶或者代乳品乳液的喂养。这种饲养方法有其优点,但如果饲喂方式不当,就会对犊牛的生长性能、行为和福利会产生深刻影响[11],由于乳液的供给方式存在区别,犊牛采食乳液也存在一定的差异,当犊牛的吸吮行为受挫时,就会表现出行为的差异,主要表现为非营养性吸吮(Non-nutritive Sucking),即犊牛有吸吮动作,但没有乳液的摄入。当犊牛喝奶时,如果没有乳头来满足其吸吮动机时,就容易出现非营养性吸吮行为。

在自然的环境下,母牛哺乳犊牛的时间达到7~10 月,这远远长于集约化奶牛场的6~10 周,当犊牛自然的行为在集约化生产下受到抑制时,就会表现出一些相应的异常行为[8],例如出现相互吸吮、吸吮栏杆、过度自我修饰等。据报道,后备牛和奶牛的相互吸吮发生率为1%~11%[12]。相互吸吮起源于自然吸吮行为的重新选择,与牛奶的饲喂方式有很大的相关[13],在喂奶后的10 min内会有较多的出现频率[14]。与用奶瓶饲喂相比,用奶桶饲喂犊牛时,犊牛会出现更多的相互吸吮[2],特别是脐部吸吮[8]。对于犊牛出现的下腹部吸吮行为要特别关注,因为这可能导致后备牛的相互吸吮和母牛的偷奶行为。导致犊牛出现异常行为的因素主要是圈禁环境和刺激的匮乏。异常行为与正常行为的差异只是“量”的差异,而非“质”的差异,在限制的环境中,正常行为无法表达出来,异常行为的出现是对自然条件下正常行为的重新定向表达[8]。

3 饲养方式与犊牛行为的关系

出生后,给犊牛饲喂牛奶或者代乳品常见的有2 种饲喂方式(奶桶、奶瓶)和2 种饲养方式(单圈、2 头以上合圈)。中国农业科学院反刍动物饲料团队研究证实,这几种方式对犊牛的增重及体尺增长都没有显著的影响;奶瓶饲喂时犊牛摄乳时间比奶桶饲喂得长,摄乳速率降低;单圈饲养环境中犊牛顶乳行为的次数较多。奶瓶饲喂犊牛能有效减少非营养性吸吮行为的持续时间,减少相互吸吮的异常行为时间;合圈饲养环境下,犊牛会出现相互吸吮的异常行为,其中用奶瓶饲喂的犊牛相互吸吮行为的持续时间有所降低[15]。

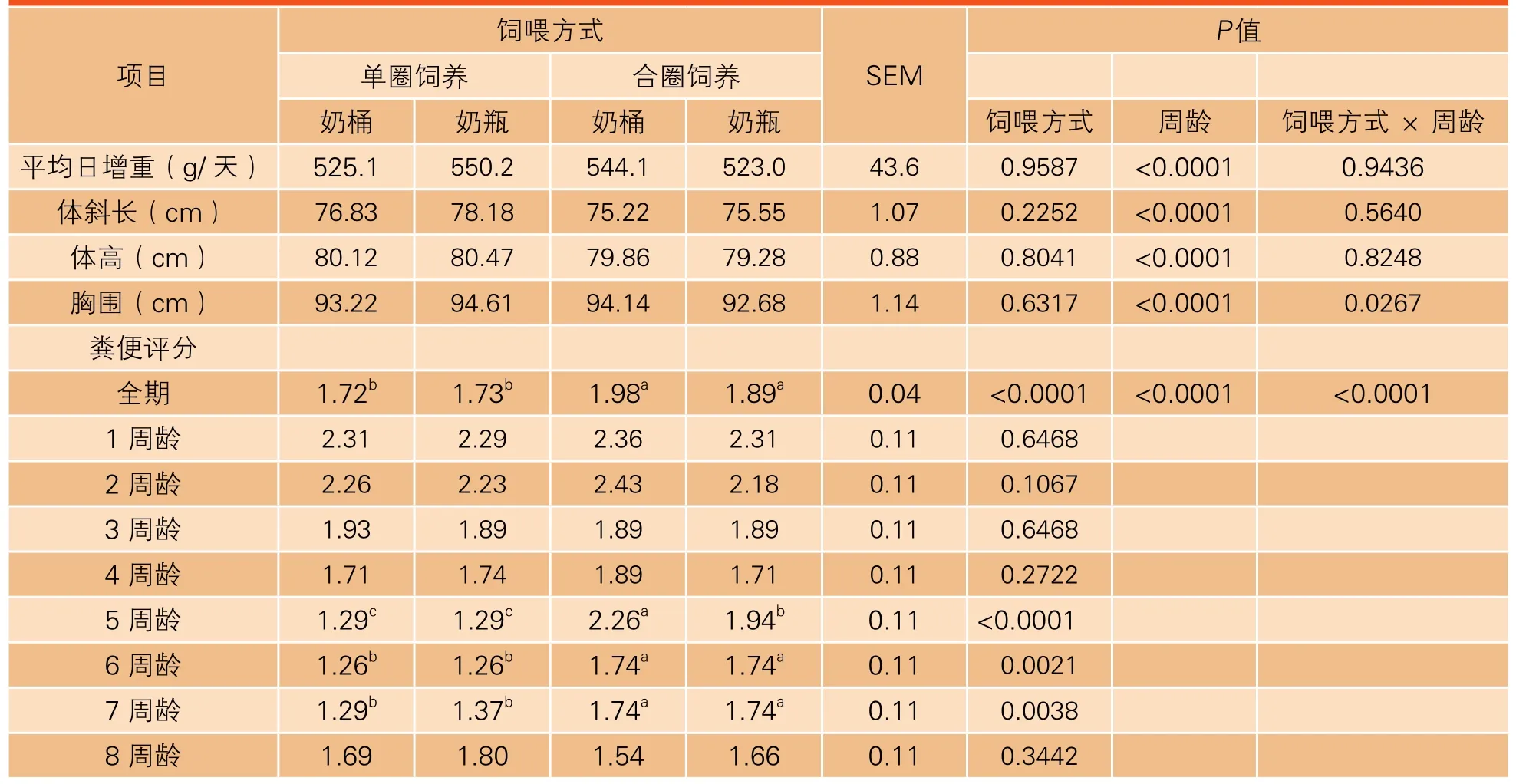

表2 代乳品的饲喂方式对犊牛生长性能的影响[15]

3.1 代乳品的饲喂方式对犊牛生长性能及粪便指数的影响

在使用代乳品,并采用奶桶或奶瓶饲喂、犊牛单圈或合圈饲养的条件下,证实代乳品饲喂方式对犊牛平均日增重和体尺没有显著的影响(表2),但平均日增重、体斜长数值上以单圈奶瓶组增长最快。单圈和合圈的饲养环境对犊牛粪便形态有一定的影响,合圈组犊牛的粪便指数显著高于单圈组犊牛。

用奶桶饲喂的犊牛其采食方式为低头吸吮乳液进入食管,用奶瓶饲喂的犊牛其采食方式与自然状态下吸吮母牛乳头方式一样,是仰头吸吮乳液进入食管。使用奶瓶或奶桶饲喂犊牛,对体重的影响尚有争议,Thomas等[16]发现自由采食牛奶的犊牛在2~4 周龄时,使用奶瓶饲喂要比使用奶桶饲喂的犊牛体重增长快;但Veissier等[17]、许先查[15]的结论相反。犊牛的食管沟反射是神经与生理共同调节的作用,用奶瓶饲喂的犊牛有较强的吸吮行为,但用奶桶饲喂的犊牛也表现出一定的吸吮行为,因此,犊牛都能表现出较好的生长性能,应该都有较强的食管沟反射,特别是在犊牛出生后采用了人工诱导犊牛吸吮奶桶中的乳汁,犊牛习惯这种吸吮方式之后,在后续用奶桶或奶瓶饲喂时,犊牛仍保持较强的食管沟反射,能够使乳汁直接进入皱胃。可见食管沟反射不仅与乳液饲喂方式有关,还与饲养员的定时、定量出现及规律性声音的刺激有关,以及犊牛前期的饲喂有很大的关系。

群饲还是单圈饲养,对犊牛增重影响的结论也不一致。对某些动物,采用带乳头的瓶子或桶饲喂,在停止几周后再行采用这样的饲喂方式时,它们仍能认识这样的瓶或桶,并表现出明显的兴奋,有效地使食管沟闭合。而对于其它动物,停止使用这样的用具仅几天就可以使这种食管沟反射消失。应用定期的加强方法,能使大多数反刍动物的食管沟反射终生得以适当的维持。当人工饲喂动物时,动物以自身的方式采食液体,食管沟的闭合逐渐加强,同样,知道必须以什么样的刺激间隔来加强食管沟的反射性闭合也是重要的。也就是说,无论在什么样的环境中,只要让犊牛形成条件反射,乳液均能有效地进入皱胃,让犊牛有效地吸收。

合圈饲养的犊牛腹泻情况有较大的波动,这可能与犊牛出现较多的吸吮栏杆和相互吸吮有关,因为在有犊牛出现腹泻后,其它犊牛嗅、舔污染的地方,容易造成传染,导致腹泻,这应该是合圈比单圈犊牛出现较高粪便指数的原因。因而,在合圈饲养犊牛的情况下,更应该加强圈舍内外的清洁和消毒,同时对犊牛皮毛的清理也不容忽视,避免因地面、器具、围栏、皮毛上污物造成的交叉感染。

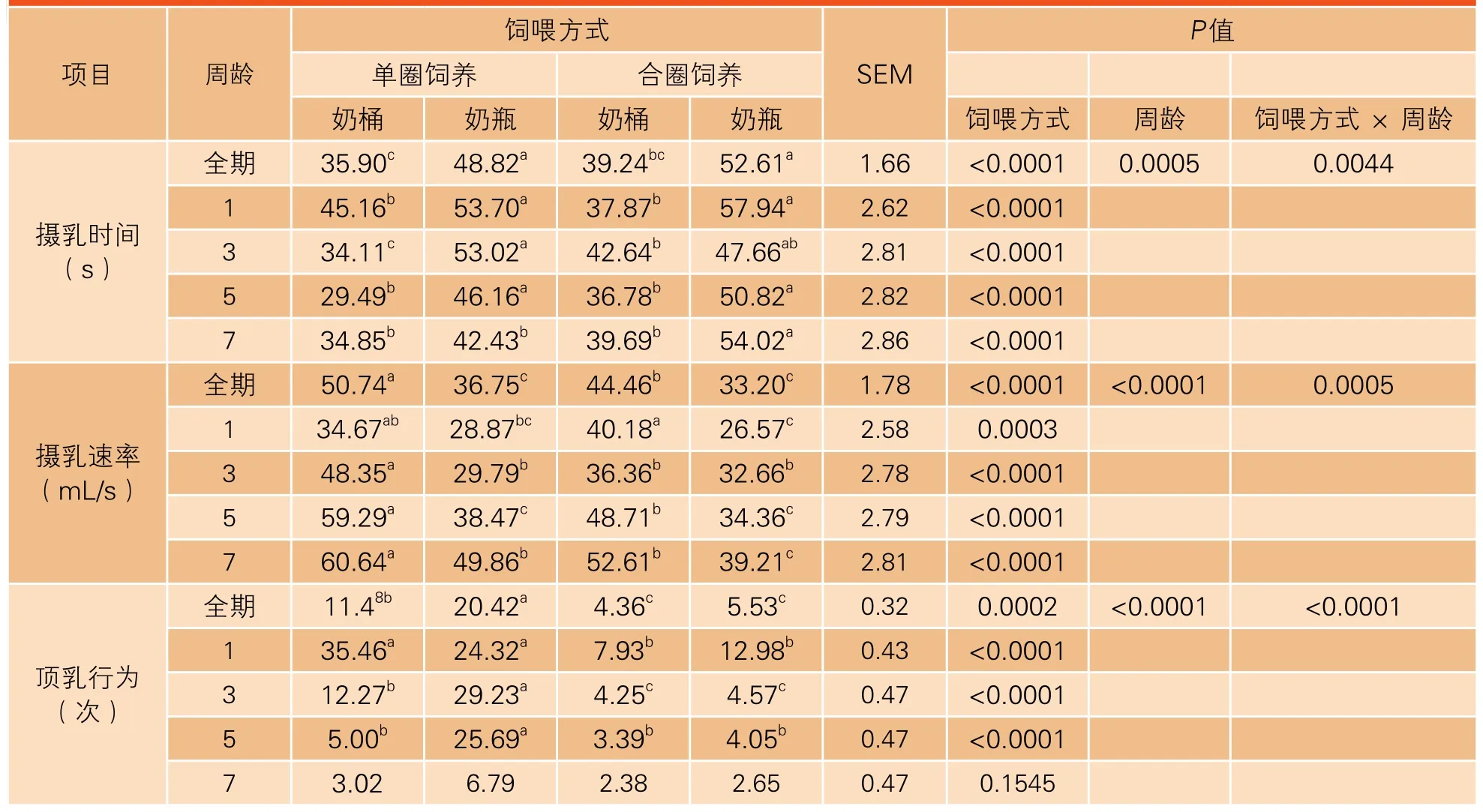

表3 代乳品的饲喂方式对犊牛摄乳时间及速率的影响[15]

3.2 代乳品的饲喂方式对犊牛采食行为的影响

犊牛的采食行为包括了摄乳时间、摄乳速率及顶乳行为等。代乳品的饲喂方式(奶瓶或奶桶)、合圈或单圈饲养,均会对犊牛的采食行为产生一定影响。许先查[15]发现,用奶瓶饲喂的犊牛与用奶桶饲喂的犊牛相比,前者对代乳品乳液的摄乳时间较长,摄乳速率则相反;而与合圈饲养相比,顶乳行为的次数以单圈饲养环境中的犊牛居多。单圈饲养的奶瓶饲喂代乳品的犊牛,每天要花费更长的时间吸吮空瓶,合圈饲养的用奶桶饲喂代乳品的犊牛则花费的时间最少;出现吸吮桶边缘、吸吮栏杆的行为均以单圈饲养奶桶饲喂的犊牛出现的时间最长,奶瓶饲喂犊牛的时间则较短(表3)。

在犊牛采食固体饲料之前,其采食方式只有吸吮行为,在采食固体饲料之后、断奶之前,吸吮行为也是犊牛主要的采食方式,这是由于犊牛本身特有的生理结构所决定的,因为犊牛在瘤胃发挥主要功能之前,主要在皱胃进行消化,因此犊牛的吸吮行为是为了使食管沟闭合并且使营养物质到达皱胃,更好地进行消化。有研究指出只有当动物自愿地饮液并处于幼年动物所特有的兴奋状态,食管沟才能充分闭合,食管沟反射与动物摄取液体的化学组成无关(甚至水也可能引起食管沟的闭合),也与动物饮液的方式(从乳头或桶中)无关,假如强迫动物吞食液体,或其摄取液体是为了解渴,则食管沟不闭合,摄入的液体进入瘤胃,这就说明吸吮行为是犊牛的一个重要行为,因为它可能会影响激素的代谢分泌和吸吮行为的表现,进而降低吸吮动机[12]。增加采食牛奶中的营养性吸吮过程可以有效减少非营养性吸吮行为发生的时间,主要是通过减缓牛奶的流速和延长奶桶乳头的保留时间来延长牛奶供应的时间可以确定能大幅度的减少相互吸吮行为的发生,因此用奶瓶饲喂代乳品的犊牛的摄乳时间均较长,可以有更长时间的吸吮行为,降低吸吮动机,才能较少或者不出现异常行为[15]。

犊牛的顶乳行为动作对母牛的乳房有刺激作用,能够促使母牛乳房分泌乳液。当反刍动物在幼年兴奋状态(用头顶撞、摇尾等)下摄取液态饲料时能有效地通过瘤胃,但当它为了止渴而饮或被强迫灌服时,液体通常流入瘤胃。顶乳行为与吸吮行为息息相关,当犊牛满足其吸吮动机时,能够表现出更多的顶乳行为,来获得更多的乳液,但在人工饲养环境下,因为犊牛的顶乳行为没有获得相应的回报时,顶乳行为出现次数下降得特别明显,特别是合圈犊牛,由于犊牛之间的互相影响,而且喝奶较快的犊牛可以去寻找附近的乳头而偷取喝奶较慢的犊牛的乳液,因此犊牛出现顶乳行为的次数比单圈饲养的少。

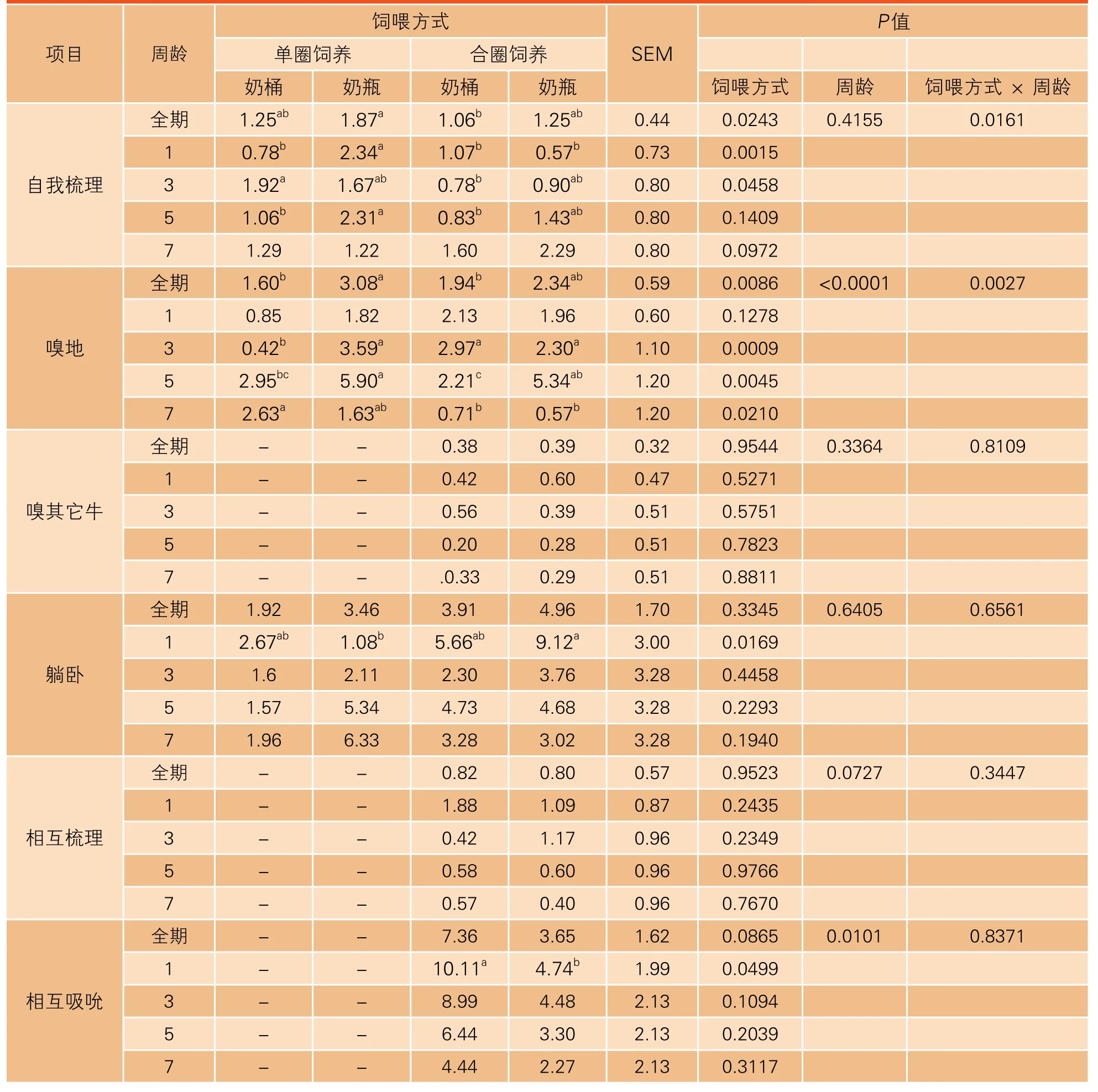

3.3 代乳品的饲喂方式对犊牛其它相关行为的影响

在单圈或合圈饲养条件下,使用奶瓶或者奶桶饲喂犊牛,犊牛出现磨蹭栏杆、自我修饰行为的持续时间所占百分比均在2.5%以下。单圈饲养的环境下,犊牛无法表现出嗅其它牛、相互梳理等的社交行为,吸吮空桶或空奶瓶的时间较长,合圈组犊牛出现这些行为的持续时间均较短,但会出现相互吸吮的异常行为,其中用奶瓶饲喂的犊牛相互吸吮行为的持续时间有所降低。由此可见,奶瓶饲喂犊牛能有效减少非营养性吸吮行为的持续时间,减少相互吸吮的异常行为时间(表4)。

自然环境下,犊牛可以自由采食母牛的乳液,并且可以与母牛自由交流,因此犊牛基本不会出现异常行为,特别是很少出现相互吸吮行为[12],但在规模化奶牛场的饲养环境中,犊牛的采食时间相对较短,并且环境较为单一(特别是单圈环境中),因此,很容易在采食后出现一些异常行为。为了解决犊牛异常的吸吮行为,特别是相互吸吮行为,诸多学者进行了一系列的研究,例如调整牛奶的流速和供给量,饲喂后奶瓶和奶桶留在原位让犊牛舔舐,选择恰当的断奶方式、设计适宜的乳头性状、注重干草供给,调整群饲犊牛的规模大小等。

当犊牛通过乳头吸吮牛奶时,人为地限制牛奶的流速和在喝完牛奶之后供给干草可以降低非营养性吸吮的发生频率,防止合群饲养的犊牛发生相互吸吮行为。在合圈饲养中,以奶瓶采食牛奶的犊牛喜欢吸吮乳头要胜过吸吮其它犊牛,并且相互吸吮的发生频率减少75%[12]。许先查[15]也证实,合圈奶瓶饲喂的犊牛相对合圈奶桶犊牛,相互吸吮行为的持续时间较低;在单圈环境下,由于环境的单一性,使犊牛无法相互吸吮到对方,这时犊牛表现出非营养性吸吮。牛奶中乳糖含量影响了非营养性吸吮的频率,在产后的第1天,母牛初乳中乳糖的平均含量为20~ 40 g/L,随后的全脂牛奶中乳糖浓度逐渐增加至50 g/L,这可能是犊牛在后期发展中吸吮动机变强的原因,至少在周龄较大的犊牛上发现,牛奶中较高浓度的乳糖会导致非营养性吸吮。

表4 代乳品的饲喂方式对犊牛其它行为的影响[15] 单位:%

表4 代乳品的饲喂方式对犊牛其它行为的影响[15] 单位:%

用桶饲喂的犊牛比用奶瓶饲喂的犊牛会出现更多的吸吮栏杆和更多的相互梳理行为[2],用奶瓶饲喂犊牛可以有效减少犊牛出现非营养性吸吮行为持续的时间,但却无法完全避免[15]。另外,休息场所面积大小对牛只的休息时间有一定的影响,当可供母牛休息的空间增加时,其休息和反刍的时间延长;如果休息空间很拥挤,就会影响母牛的产乳量和肉用公牛的增重;每头成年牛的临界面积应在5 m2左右,而犊牛则2 m2就足够了

用单圈饲养可以避免犊牛的相互吸吮,但这也会导致犊牛无法满足其社会交往的需求,主要是相互梳理,而犊牛间的相互梳理可以帮助动物保持本身无法修饰到的部位的皮毛健康,还可以通过降低社会紧张关系程度来起到镇定作用[18]。对于年幼的动物来说,比如犊牛,社会生活可以有机会表达出游戏行为,这促进犊牛的运动和社会技能的发展,是正常行为表达的关键[19]。

4 结论

犊牛阶段敏感易病,其培育质量优劣直接影响着牛成年后的生产性能,也与牛场经济效益息息相关,在饲养管理中需要养殖者给予更多的关注。除了提供适宜的营养之外,饲养方式对犊牛的健康和生长也具有较大的作用。研究现代养殖模式下犊牛饲养方式,为它们提供舒适的生活,既可减少疾病发生,又可促进犊牛机体发育,是研究人员和养殖者必须关注的问题,也将会成为新的热点。