词本位说的理论成因及主要特征

2018-09-06王红生

王红生

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

自1898年马建忠的《马氏文通》问世以来,汉语语法学者在汉语语法研究实践中不自觉或自觉地主张或践行多种语法研究的本位说,如词本位说、句子本位说、词组本位说、小句本位说、字本位说、复本位说,等等。汉语学者说的“本位”特指汉语语法研究的基点和中枢,其被赋予的地位和功能足以牵动汉语语法研究的整个格局,因为汉语学者提出本位的初衷和主要目标便在“说明一种语法理论、一种语法体系是以什么基点建立起来的。以什么基点来建立汉语语法体系”,本位问题“直接影响到对汉语语法特点的认识,以及与此相关的研究的出发点、研究的路子、研究的方法和研究的结果”。[1]语法学对中国语言文字之学来说是个舶来品,而各种本位说的提出和探索见证了汉语学者致力于汉语语法研究从模仿、借鉴到立足汉语自身研究汉语语法和创建汉语语法体系的努力。

客观地评价,《马氏文通》之后所能见到的本位说各有优、缺点。虽然这些本位说论者皆有所秉持且互有争论,但他们对待《文通》所代表的词本位说的态度却基本一致,即反对马建忠模仿西方语法的做法,并且词本位说的理论根基源自西方语法,这种本位说不符合汉语实际,其自身包含的缺点比别的本位说更为明显。我们认为,词本位说自身的局限不可否认,但其对汉语语法学创立和发展的贡献却无法抹杀,特别在现行汉语语法教学中,仍能看到这种本位说的深刻影响,同时也应知道,即使那些秉持新型本位说的论者,他们讨论汉语语法及构建汉语语法体系的文著也难免打上词本位说的烙印。就汉语语法研究及教学的实践看,词本位说在当前并未过时,其影响仍不可低估,有必要重新作全面而客观的讨论,而轻描淡写、简单笼统地说一点反对意见,不仅不能全面、准确地看待这种本位说,也不利汉语学者更新或完善自己的语法本位学说,毕竟汉语语法研究从一开始走的就是用“他山之石”“攻”自己“玉”的路子,而对“他山之石”不有深入理解,也“攻”不好自己的“玉”。基于这些想法,本文拟对词本位说进行专门讨论,主要想说明两个问题:一是词本位说的理论基础,回答好这个问题便好解答词本位说的成因;一是词本位说的主要特征,这些特征在汉语语法研究中到底有何主要表现。这两个问题都涉及词本位说的关键点。

以《马氏文通》为代表的词本位说的理论基础来自西方传统的语法观。马建忠对此也不讳言,他在《文通》例言中说得很明白,即“此书在泰西名为‘葛郎玛’,葛郎玛者,音原希腊”,并且“此书系仿葛郎玛而作”云云。[2]西方传统语法观的提出基于西方有形态变化的语言,按这种观念,语法是词的变化规则和用词造句的规则的总和。这种语法观古老、传统而经典,到了斯大林的《马克思主义和语言学问题》仍承继了这种观念。据此可知,西方传统语法学所认为的“语法”实际指语法“规则”,而这种“规则”包括“词的变化规则”和“用词造句的规则”两大规则。这种语法观也决定了西方传统语法学包括形态学和句法学两大部分,前者研究词的形态变化,其中一个重要内容是据形态划分词类的问题,而后者则研究组词成句的句法结构规则。西方传统语法观对我国语法学有很大影响,只要翻阅几本流行的、由汉语学者编著的语言理论教材或汉语语法普及读本便能看到这种影响。下面列举三本常见的著作及其对语法的界定来看看这种影响:

I.语法是词的构成和变化的规则以及组词成句的规则的总和。[3]

II.语法是语言中关于词的构成、变化和词构成词组和句子的规则。[4]

III.语法是造句用词的方式。[5]

这三种对语法的认识都源自西方传统语法观,只是在内容上有所增益或删减而已。I、II这些语言理论教材对语法的界定采取了加法,即在继承语法是规则这种西方传统观点的基础上扩充了语法规则,这是对语法认识愈加全面的表现。相较西方传统语法学提到的两项规则,I对语法的界定多出一项规则,即“词的构成”的规则,这种看法将词法的内容扩大了,不仅包括原来词形变化的内容,还加上了构词规则。所以,同样被看作规则,I认为语法应包含了三种规则。目前能见到的对语法规则的界定最为全面的是II,它比西方传统语法学的界定多出了“词的构成”、“词构成词组”两项规则,无论词法部分还是句法部分都扩充了内容。所以,同是被看作规则, II将语法规则扩大至四项。III采取的是减法,这种认识是在西方传统语法观的基础上结合汉语实际给出的界定。由于汉语缺乏形态变化,所以这种界定取消了词形变化的规则,而从其研究实际看,其实包括了构词、词组成短语、词组成句子这三种规则。我们可将西方传统语法观及在此基础上建立的语法观(像I、II、III对语法的认识)统称为传统语法观,这是代表语言学史早期阶段人们对语法的认识,并成为汉语学者构建词本位说的理论基础。

传统语法观赋予词本位说的基本特征是词在语法研究中居于核心地位,而语法研究是以词为基点并围绕词进行的。上文所列的传统语法学观已显示,语法要研究“词”的形态变化、要研究“词”的构造、要研究“词”组成短语、研究“词”组成句子的规则等等。人们常将《马氏文通》作为词本位说的代表,其实马建忠本人在《文通》中从没说过自己遵循了什么本位说,之所以将《文通》作为这种本位说的代表,是从《文通》所接受的语法观及运作汉语语法研究、构建汉语语法体系的具体做法中得出这种判断的。很多汉语学者把《文通》的“词本位”中的“词”理解为“词类”,[6]认为“词类”是《文通》“语法体系的本位所在”,[7]强调把《文通》概括为“词(字)类本位”“是不错的”。[8]笔者以为这种理解是有问题的。有证于此,马建忠对《文通》曾有这样的说明,即“是书本旨,专论句读,而句读集字所成者也。惟字之在句读也必有其所,而字字相配必从其类,类别而后进论夫句读焉”,[2]这几句话很方便确认《文通》立足的“本位”。笔者以为《文通》的“词本位”中的“词”并非所谓“词类”,而指一般所谓的语法单位“词”,不过它是用“字”来表达这种单位的。众所周知,《文通》主要研究的是表现为书面语的先秦汉语的文法,这些书面语言是用汉字书写的,而先秦汉语一个词往往一个音节,一个音节可用一个汉字书写,这样便形成先秦书面语中词和字较为整齐的对应局面,而《文通》研究文法的基本思路是以这些“字”为基点并围绕“字”进行的,即论“字”然后论“字类”,论“字类”然后进一步论“字”“必有其所”的句读。没有哪个本位论者会把一种不能预知的“字类”或“词类”作为语法研究的基点,这是因为“字类”或“词类”是抽象语法单位的聚合体,这种聚合体并非预见,而是人们以“字”或“词”为基础通过类化或群化的抽象活动形成的,《文通》也不例外。

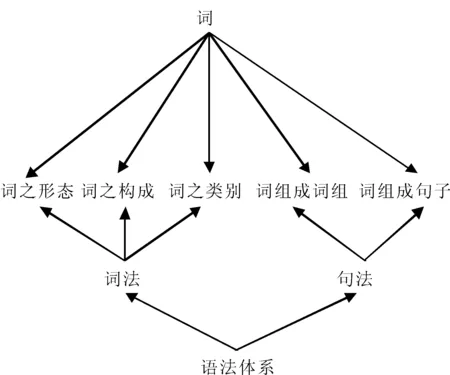

语法学有所谓四级语法单位,即语素、词、词组、句子,而传统语法观已经涵盖或蕴含了这些语法单位,词本位说便是以词为中枢统摄其他单位并以词为基点来分析、研究这些单位的。像金立鑫、白水振指出的,语法研究提出本位的出发点主要是:以语法中的某一单位作为研究的基础,通过该基础单位的研究来解释其他各级语法单位。其他各级语法单位的解释都建立在对基础单位研究的理论基础上。[9]比如,句子本是西方传统语法分析的基本单位,而研究句子就要研究如何用词组成句的,词组是词和句子的中间单位,而研究词组也是要研究怎么用词组成词组的,“语素”这种比词更小的语法单位虽是美国描写语言学派的发明,但传统语法学已蕴含了这种单位,因为谈论词的形态、词的构成必得以词为基础触及构成这种单位更小的单位。词在诸语法单位中所处的中轴和凸显地位,并以词为中枢和基点研究和诠释其他语法单位,词本位的这些特征为其秉持者提供了构建语法体系的基础、依据和途径,具体说是以词为讨论基点论词之形态、构成、类别来创立词法部分,论词之构成词组、句子的规则来建立句法部分,然后以词法和句法这两部分的分立及联系为基础构建整个语法体系。如下框架图所示:

词本位论者构建语法体系框架图

秉持词本位为基础的汉语学者建立汉语语法体系有个认识上逐步完善和深化的过程。汉语缺乏形态变化,因此“词之形态”就谈不上在汉语体系中占据什么位置,其余诸如词之构成、词之类别、词组成词组、词组成句子这些词法或句法内容便构成汉语语法体系的基本单元。另外,词本位论者构建语法体系还要求对这些单元之间的联系给以足够论述,并用统一的语法理论将这些分散单元整合成相互联系的整体,像汉语词之构成和词之类别之间的关联,词法和句法之间的联系等,这些都是汉语学者长期以来探索的重要问题。比如,形态是西方语法区别词类的重要标准,但汉语缺乏这种形态,而王力主张将汉语构词中的词缀纳入他所说的“广义形态”的范围,并把这种形态作为汉语区别词类的一个主要依据。[10]这是试图将构词和词类联系起来。

词类问题是汉语语法研究的一个老大难问题,早期的汉语学者及其著述,如马建忠的《文通》、吕叔湘的《中国文法要略》、王力的《中国现代语法》等主张以意义标准区别汉语词类,这种标准不仅违背语法学原则,而且造成词法或词类研究和句法研究之间在理论和方法上的分割和对立,如前者是意义的,后者是语法的,这样便无法将二者统一起来。新中国成立后,我国学者曾进行过汉语词类的大讨论并对汉语词类做过大量持续不断的研究,人们逐渐认识到词类问题是语法学的重要问题,并且认为汉语词类的区分不能据意义标准。相较从前,当今汉语学者虽然对汉语词类的认识还有些原则分歧,但总体上认识已经更为科学了。这里要特别提到方光焘、朱德熙的词类区别标准,前者提出“词与词的相互关系,词与词的结合”的“广义形态”[11]标准,后者提出词所能占据的句法位置的“功能”标准,[12]这些标准的理论根基都来自结构主义语言学,它们不止提供了汉语词类区别更为科学的标准,也密切了词法或词类研究和句法研究之间的关联,从而促使汉语语法研究迈向真正的体系化。无论将方光焘、朱德熙的语法学说称作什么本位说,在我们看来,这些本位说跟词本位说有着天然联系,代表着汉语学者为建立汉语语法新体系所做的重要努力。

当代各种语法本位论者虽然对词本位说有广泛批评,但不得不说词本位说为汉语新本位说的提出和创建准备了很好的条件和基础,假如没有词本位说,汉语学者能顺利提出像本文开头所列的那些本位说是令人怀疑的。比如,主张字本位说的徐通锵认为,语法是语言基本结构单位的构造规则,[13]72在这种语法观基础上徐先生进一步认为,汉语的“基本结构单位”是“字”,而不像印欧语是“词”。[13]13我们以为,徐通锵对语法的认识是传统语法观的升级版,而字本位说则是在词本位说的基础上通过对汉语基本结构单位的重新确认提出的。统观各种本位说的基本着眼点和矛盾所在,归根结底是各本位论者对语法单位或所谓基本语法单位的认识和分歧,而要拿出满意的解决方案最终还要回到语言学或语法学的单位问题上。

长期以来,汉语语法学者对语法单位的认识多局限在对所谓语素、词、词组、句子等基本单位的分析上,很少去反思这些“单位”自身的合理性,而能否把基于西方语言而建立的“词”这种单位用作汉语的基本结构单位,这取决于汉语是否真有像西方语言的“词”这种单位。更广泛地说,若要将发明于西方语法学的“词”观念用于普遍人类语言,这决定于人类各种语言都有像西方语法说的“词”这种单位。若采用“元语言”的观念,就是说“词”这种单位是否具有单位上的元语言属性。字本位论者认为汉语的基本结构单位是“字”而不是“词”,按此看法,“词”并不适合普遍语言的概念,也就是说并不具有元语言属性。[14]语言学也讲究唯物主义,我们的一切语言学观念都应基于各种具体语言的实际提出。汉语本位说的论争再次凸显了单位问题在语言或语法研究中的核心地位。据于秀英对索绪尔《第二次教程导论》的介绍,这个导论“涉及语言学所有基本概念,而这些基本概念又都围绕一个词,这就是语言单位,它的出现频率高达200次!语言学的单位问题一旦得到回答,那么一切都将迎刃而解”。[15]在索绪尔语言学理论影响下,近年来笔者对语法单位[16]或语言单位[17]的一些基本问题做了一定探讨,按笔者看法,人们常讲的所谓语素、词、词组、句子等只能看作单位类别,却不是单位实体,而类别则要在实体的基础上抽象概括得出。另外,语言实体单位并非预定,而是从话语中靠一套发现程序抽象得到。汉语单位的种类也建立在这种语言的实体单位的基础上,只有将汉语一个个实体单位找出来了,才谈得上去划分这些单位的类别。可以说,词本位说能否成立说到底取决于我们基于汉语实体单位能否建立像印欧语言的“词”的类别和观念,而其他的本位说也面临同样问题。