《周礼》的方志学价值

2018-09-04周慧

周 慧

(江西省地方志办公室,江西330006)

《周礼》是一部通过官制来表达治国理政方案的著作,与《仪礼》《礼经》并称三礼,也是儒家十三经之一。《周礼》成书年代一直存有争议,但多数学者认为成书于战国时期更为准确。《周礼》,原缺《冬官》,汉人取《考工记》补之,以足六篇之数,仍冠以《冬官》之名。《周礼》是以先秦时期政治、经济、文化、风俗、礼法等诸多方面制度为基础设计的理想化官制,内容极为丰富,涉及到社会生活的所有方面,大至天下九州,天文历象;小至沟洫道路,草木虫鱼。凡邦国建制,政法文教,礼乐兵刑,赋税度支,膳食衣饰,寝庙车马,农商医卜,工艺制作,各种名物、典章、制度,体大思精,学术与治术无所不包,因而受到历代学者的重视,成为政治家取法的楷模,帝王、学者取之不尽的人文典范著作。《周礼》分为六类职官:一类是天官冢宰,属于“治宫”,即治理国政之官;一类是地官司徒,属于“教官”,即掌教育之官;一类是春官宗伯,属于“礼官”,即掌礼事的官;一类是夏官司马,属于“政官”,即掌理军政之官;一类是秋宫司寇,属于“刑官”,即掌刑法之官;一类是冬官百工,属于“事官”,即掌营造之官。

“方志”之名始于《周礼》,并形成了方志起源于《周礼》的主张,司马光、章家诚、梁启超等均持此观点,影响至今。《汉书·艺文志》论及古代学术渊源,称诸子之学皆出自王官。例如“儒家者流,盖出于司徒之官”“道家者流,盖出于史官”“阴阳家者流,盖出于羲和之官”“法家者流,盖出于理官”“名家者流,盖出于礼官”“墨家者流,盖出于清庙之受”“纵横家者流,盖出于行人之宫”“杂家者流,盖出于议官”“农家者流,盖出于农稷之官”“小说家者流,盖出于稗官”“兵家者,盖出于古司马之职”“数术者,盖明堂羲和史卜之职也”“方技者,皆生生之具,王官之一受也”[1]。实际上,出自王官的学术远不只是诸子学说,它是中国古代各自学术的萌芽和源头,例如史学、图学、档案学等均出自有关职官,方志学也是如此,滥觞于《周礼》当中的职官制度。

一、《周礼》地情职官制度

《周礼》直接与地情有关的职官有地官中的土训、诵训和夏官中的职方氏、训方氏。

(一)作为“教官”的“地官司徒”,其职责是“帅其蜀而掌邦教,以佐王安扰邦国”[1]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷十七).中华书局,1987.(P641)。其中设置了掌管解说地情的职官,包括“掌道地图”的“土训”和“掌道方志”和“掌道方慝”的“诵训”两种地情职官:

1.土训。

土训掌道地图,以诏地事,道地慝,以辨地物而原其生,以诏地求。王巡守,则夹王车[2]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷三十).中华书局,1987.(P1194-1195)。

土训,中士二人、下士四人、史二人、徒八人[1](P672)。

2.诵训。

诵训掌道方志,以诏观事;掌道方慝,以诏辟忌,以知地俗。王巡守,则夹王车[2](P1196-1197)。

诵训,中士二人、下士四人、史二人、徒八人[1](P673)。

辛德勇在《〈周礼〉地域职官训释——附论上古时期王官之学中的地理学体系》中从地理学角度解释说,“地慝”是指特定区域内的自然地理。“方慝”是指特定区域内的人文地理[3]辛德勇.《周礼》地域职官训释——附论上古时期王官之学中的地理学体系.中国史研究,2007,(1).。但从方志学角度来看,“地慝”是特定区域内的自然环境和物产。土训的职责是掌管地图,向君王讲解不同地区的地形地貌、山脉河湖、土壤植被以及物产等情况,以便在君王需要时及时调用。君王在外出巡视时,土训随行左右及时讲解。“方慝”是指特定区域内的历史文化和民情风俗等。诵训的职责是负责掌管方志,向君王讲解历史文化和民情风俗等情况,以便君王广泛地了解当地的历史和社会情况。君王在外出巡视时,诵训随行左右及时讲解。

据辛德勇考证,“掌道方志,以诏观事”,既非郑玄所解释的那样是“说四方所识久远之事,以告王观博古”,也非孙冶让所说的“上诏观事,是博古事;此知地俗,是博今事也”。“诵训”中的“方志”与“土训”的“地图”,两相对应,是以描绘地图的形式表述“地事”,以文字形式记述的方式表述“观事”。“地事”和“观事”两个词语相对应,“地”“观”语法功能相同,都是对“事”的修饰。“观”可以假借为“贯”,“贯”是现在“习惯”“惯常”之“惯”的本字。而“俗”之义为“习”,与“贯”字语义相同。所以,“观事”可以理解为后世所说的“风俗”。“道地慝”“道方慝”是分别对“掌道地图”“掌道方志”同一职事的具体叙述,并不是古今两个不同时期的的内容,而是分别讲解当时的自然地理和人文地理[3]。当然,“土训”“诵训”在讲解自然环境和经济与历史文化和民情风俗过程中,必定会涉及古代之事,这也是必然的。这与“掌道方志”必定是讲解古代之事,“掌道地图”必定是讲解当今之事不是一个概念。“土训”“诵训”之所以设在“地官司徒”系统,表明掌握和熟悉地情对于君王安邦治国理政的重要作用。

(二)作为“政官”的“夏官司马”,其职责是“师其属而掌邦政,以佐王平邦国”[4]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷六十四).中华书局,1987.(P2235)。在《夏官司马》中设置职方氏和训方氏两个地情职官。

1.训方氏。

训方氏掌道四方之政事与其上下之志,诵四方之传道。正岁,则布而训四方,而观新物[4](P2698-2699)。

训方氏,中士四人、府四人、史四人、胥四人、徒四十人[1]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷五十四).中华书局,1987.(P2275)。

训方氏负责向王讲述各诸侯国的政事和诸侯国君臣的心志,以及诸侯国世代传说的圣贤事迹。每年正月初一,布告天下训导四方人民,注意观察新出现的人物和事物。

2.职方氏。

职方氏掌天下之图,以掌天下之地,辨其邦国、都鄙、四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民,与其财用九谷、六畜之数要,周知其利害,……王设其牧,制其职,各以其所能;制其贡,各以其所有。王将巡,则戒于四方……及王之所行,先道,帅其属而巡戒令。”[2]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷六十三至六十四).中华书局,1987.(P2636-2694)

职方氏,中大夫四人、下大夫八人、中士十有六人、府四人、史十有六人、徒百有六十人[1](P2274)。

“职方”即“识方”,是指记识各地诸种部类族属的居民与物产特征,并“周知其利害”[3]辛德勇.《周礼》地域职官训释——附论上古时期王官之学中的地理学体系.中国史研究,2007,(1).。职方氏负责掌管天下的地图,掌管各地的自然地理和人文地理知识,分析研究各诸侯国、王畿内的采邑、四夷国、八蛮国、七闽国、九貉国、五戎国、六狄国的人民和他们所拥有的财用、粮食、牲畜等情况,知晓各地的优长劣短,以便管控天下。……君王设置州牧进行管理,明确职责,保证生产并及时交纳贡赋。君王出巡时负责安全保卫工作。

职方氏虽未出现“志”字,但其内容却基本涵盖了方志所记的基本方面。在简述其职责外,还特别概述了天下九州的区划,以及各州的山川、人民和物产:

职方氏掌天下之图,以掌天下之地,辨其邦国、都鄙、四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民与其财用、九谷、六畜之数要,周知其利害。乃辨九州之国,使同贯利。东南曰扬州,其山镇曰会稽,其泽薮曰具区,其川三江,其浸五湖,其利金锡竹箭,其民二男五女,其畜宜鸟兽,其谷宜稻。正南曰荆州,其山镇曰衡山,其泽薮曰云瞢,其川江汉,其浸颖湛,其利丹银齿革,其民一男二女,其畜宜鸟兽,其谷宜稻。河南曰豫州,其山镇曰华山,其泽薮曰圃田,其川荧雒,其浸波溠,其利林漆丝枲,其民二男三女,其畜宜六扰,其谷宜五种。正东曰青州,其山镇曰沂山,其泽薮曰望诸,其川淮泗,其浸沂沐,其利蒲鱼,其民二男二女,其畜宜鸡狗,其谷宜稻麦。河东曰兖州,其山镇曰岱山,其泽薮曰大野,其川河、泲,其浸盧、维,其利蒲、鱼,其民二男三女,其畜宜六扰,其谷宜四种。正西曰雍州,其山镇曰岳山,其泽薮曰弦蒲,其川泾汭,其浸渭洛,其利玉石,其民三男二女,其畜宜牛马,其谷宜黍稷。东北曰幽州,其山镇曰医无闾,其泽薮曰貕养,其川河泲;其浸菑时,其利鱼、盐,其民一男三女,其畜宜四扰,其谷宜三种。河内曰冀州,其山镇曰霍山,其泽薮曰杨纡,其川漳,其浸汾潞,其利松柏,其民五男三女,其畜宜牛羊,其谷宜黍稷。正北曰并州,其山镇曰恒山,其泽薮曰昭余祁,其川虖池、呕夷,其浸涞、易,其利布帛,其民二男三女,其畜宜五扰,其谷宜五种。乃辨九服之邦国,方千里曰王畿,其外方五百曰侯服,又其外方五百里曰甸服,又其外方五百里曰男服,又其外方五百里曰采服,又其外方五百里曰卫服,又其外方五百里曰蛮服,又其外方五百里曰夷服,又其外方五百里曰镇服,又其外方五百里曰藩服。凡邦国千里,封公以方五百里,则四公,方四百里则六侯,方三百里则七伯,方二百里则二十五子,方百里则百男,以周知天下。凡邦国,小大相维,王设其牧,制其职,各以其所能,制其贡,各以其所有。王将巡守,则戒于四方,曰:“各修平乃守,考乃职事,无敢不敬戒,国有大刑。”及王之所行,先道,帅其属而巡戒令。王殷国亦如之[2](P2636-2694)。

职方氏这一记述体例,与其它任何一个职官的记述体例不同,直接把职方氏的管理对象作了非常详尽的描述,类似《禹贡》的写法。之所以有此特例,一方面是说明职方氏的管理范围,另一方面是说明周王朝的疆域,使各级官员了解和掌握各地地情,守土尽职,维护国家统一、促进经济发展、保持社会稳定、保证人民安康。这对安邦治国理政具有特别重要的意义。

在以上四个地情职官中只有诵训一职出现了“方志”一词,但其内容只是历史文化和民情风俗等情况。加上“土训”中的地图、自然环境、物产和“训方氏”中的人物,“职方氏”中的各类地图、区划、地形地貌、山川湖泊、人口、政治、种植业、养殖业、手工业、采矿业、冶金业、税收等,内容非常丰富,构成了比较完整的方志内容体系。

二、地情档案保存制度

《周礼》地情档案由天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马和秋官司寇五个系统专门的档案职官和各类职官保存。主要是两类:

第一类是档案资料。《周礼》创建的档案制度已经比较完备,包括档案人员、档案种类、档案收藏、档案保管和档案利用等各个方面。天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马和秋官司寇五个系统中的职官都有保存档案的职责,有的甚至还明确要保存档案副本,并设有专门保存档案的职官。《周礼》档案种类繁多,主要档案资料有行政管理文档(包括国家政策、法规性文件、国家行政管理过程中的日常性文档、汇报政绩文档)、经济管理文档(国家财务管理文档、商业管理文档)、法律文档(法典、盟约、合同类文书)、科技文档(天文文档、地理文档、医药文档、手工业文档)和占卜文书(三兆、三易、三梦)[1]洪曦.档案学视角下的《周礼》研究.辽宁大学硕士论文,中国知网.。其中,直接与地情有关的职官同样要负责相关档案的保管。

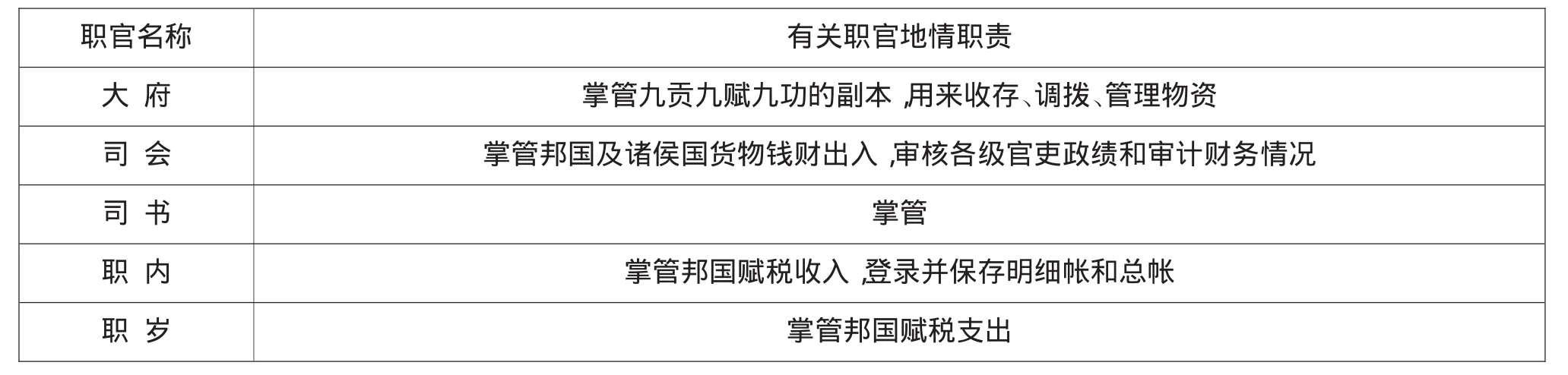

1.天官冢宰。主官为太宰,副手为小宰,助手有大夫、士若干,共有63个职官。太宰的职责是“掌建邦之六典,以佐王治邦国”,辅佐君王,统领百官。“以八法治官府”“以八则治都鄙”,驾驭群臣、百姓,管理外交、财政等等。年初颁布政令,年终进行检查,听取汇报。每三年进行一次大规模的赏罚活动。其直接与地情有关的职官如表一:

表一

2.地官司徒。主官为大司徒,其副手为小司徒,直接助手有大夫、士若干人,下辖乡老、封人、县师、均人、山虞、川衡等人,共79个职官。直接负责管理地方的土地和人民。大司徒要掌管地图,周知全国的山林川泽、土地及其地界的划分、物产的情况,为诸侯国建立社稷,指导人民根据土壤状况耕种,处理土地纠纷,决定土地税收,用祭祀鬼神来教化百姓,并直接管理民政及刑事诉讼、婚姻制度等。每年中春之月,令男女聚会举行活动,男女可自由配偶。其直接与地情有关的职官如表二:

表二

3.春官宗伯。专管祭祀神灵,并负责学校教育。其主官为大宗伯,副手为小宗伯,所辖官员都是与祭礼有关的官员,共有70个职官。大宗伯最重要的职责,是按时祭祀昊天上帝及下属日月山川诸神,按时祭祀先王宗庙等等。依《周礼》祭天及祭祖活动大约可由春官代行。直到汉初,皇帝们必须亲自参加祭祖,祭天活动则往往由礼官代行。直到独尊儒术之后,皇帝才不得无缘无故地不去主持祭天大典。其直接与地情有关的职官如表三:

表三

4.夏官司马。主管为大司马,其职责是负责军事方面的工作。包括作战、训练、军械和马匹管理、后勤保障等等,同时主持和负责与军事相关的祭祀。共有69个职官。其直接与地情有关的职官如表四:

表四

司 士 掌管各诸侯国、畿内各采邑、各公邑的卿、大夫、士和庶子的名籍,辨明他们的年龄和级别高低以及他们的功德能力,上报君王确定升迁和待遇槀 人 掌管手工业,保管相关手工业管理档案土方氏 负责编制因地制宜和土壤增肥标准,交给种植者怀方氏 负责远方人民归附诸侯国进献贡赋和物品合方氏 负责道路畅通、财物流通、度量衡统一,消除诸侯国之间的仇怨,和睦相处形方氏 掌管诸侯国地域和疆界,使小国服事大国,大国亲睦小国山 师 掌管山林名称,记载其物产和利弊川 师 掌管川泽名称,记载其物产和利弊并发给各邦国,令他们进贡所产珍异物产原 师 掌管四方地名匡 人 负责宣传八法、八则,观察其是否存在为奸作恶者,使他们不敢违背法度,听从王的命令

5.秋官司寇。负责刑律。主官为大司寇,副手是小司寇,下辖大夫、士若干,共有66个职官。平时负责断案量刑,祭祀时负责维持秩序。外交及宾客礼仪,也由秋官负责。其直接与地情有关的职官如表五:

表五

《周礼》大小职官多达360种,24000余人,分工细致,不同系统有些职官职责还互有交叉,以上表中所列职官及其职责只是与地情基本情况直接相关的职官(笔者所列并不一定准确,只是说明《周礼》对地情的重视),以反映《周礼》对地情的重视程度以及地情资料的拥有情况。需要特别说明的是,《周礼》的地理档案中所保管和使用的地图种类完备,有经济生活的地图、政治生活地图和军事活动有关的地图三大类,天官、地官、春官、夏官和秋官均有职官大量使用有关地图和图,包括全国地图、地图、行政区划图、地形图、植被图、区域界线地图、人口分布图、交通图、城邑图、城邑规划图、军用地图、驻军图、农田水利图、物产图、矿产分布图、矿产开发图、统计图、陵墓图、墓地规划图、图像标志图20种之多[1]刘克明,周德钧.《周礼》与古代图学.文献,1997,(2).。后世方志广泛使用图,即渊源于《周礼》。

第二类是调查资料。从五官职责看,只有“夏官”中的“匡人”和“秋官”中的“小行人”肩负着调查研究地情的职责。

1.匡人。

匡人掌达法则、匡邦国而观其慝,使无敢反侧,以听王命[2]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷六十四).中华书局,1987.(P2703)。

匡人,中士四人、史四人、徒八人[3]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷五十四).中华书局,1987.(P2276)。

匡人职责是负责宣传八法、八则,用以匡正诸侯国,观察其是否存在为奸作恶者,使他们不敢违背法度,听从王的命令。这里的“观”就是到诸侯国明察暗访,调查各地遵守法度的情况。

2.小行人。

小行人掌邦国宾客之礼籍,以待四方之使者。……使适四方,……及其万民之利害为一书,其礼俗政事教治刑禁之逆顺为一书,其悖逆暴乱作慝犹犯令者为一书,其札丧凶荒厄贫为一书,其康乐和亲安平为一书。凡此五物者,每国辨异之,以反命于王,以周知天下之故[1]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷七十二).中华书局,1987.(P2994-3007)。

小行人,下大夫四人[2]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷六十五).中华书局,1987.(P2734)。

关于小行人,马端临在《文献通考》中注曰:“小行人掌五物者(谓国札丧、凶荒、师役、福事、灾祸,共五者),及其万民之利害为一书,其礼俗、政事、教治、刑禁之逆顺为一书,其悖逆、暴乱、作慝、犹犯令者为一书,其札丧、凶荒、厄贫为一书,其康乐、和亲、安平为一书。凡此五物者,每国辨异之,以反命於王,以周知天下之故。”[3]钦定四库全书(文献通考卷一百七十四卷经籍考一).小行人的职责是掌管各邦国宾客的礼籍,接待四方的使臣,考察邦国的情况,分门别类地写成报告上报给君王。其中,到邦国调查研究邦国札丧、凶荒、师役、福事、灾祸等五个方面的情况是小行人的一项重要职责,是君王了解和掌握各诸侯国真实情况的重要渠道,形成的专题报告属于具有机密性质。

档案资料覆盖面广泛,除国家档案外,涉及地情方面档案是地情的基本资料。调查报告是专题地情资料,集中而有深度,最终也会成为档案保存。档案资料和专题资料相互补充,形成了比较完整的地情资料体系。

三、“邦国之志”与“四方之志”辩证

“邦国之志”和“四方之志”分别由史官“小史”和“外史”执掌。“史”官早在殷商时代就已出现,并且有了明确分工。甲骨文中最早记载的“史”字,其本义在星象观测、凶吉卜筮等重大活动中作出论断并记录在册,也就是掌管文书记录。在我国古代历史文献中,“史”也常常被引伸为由史官所编写的文献,即史书。郑玄《说文解字》中说:“史,记事者也,从又持中。中,正也。”即保持中正的态度用右手记事。据王国维《释史》考证,“中”字在甲骨文、金文中的原始意义为盛放简策之器,后引申为簿书之意,史的字形,即手持薄书之人。“又周官之属掌文书者,亦皆谓之史,则史之职,专以藏书、读书、作书为事。”[4]王国维.观堂集林(外二种)卷第六艺林六.河北教育出版社,2003.(P132)甲骨文中不但有“史”字,还有“大史”“卸(御)史”“公史”“西史”等词语,均表示一种特殊身份的人或一种特殊的职位。“史”后来又分化为卿事、御史、三事、吏等等职官,说明当时“史”地位的尊崇。史“自古为要职。殷商以前,其官之尊卑虽不可知,然大小官名及职事多由史出,则史之位尊地要可知矣。”[4](P132)

《周礼》职官系统以“史”为名的官职有两个系统,一个系统为历来学者在探讨史官时必然提及的《周礼·春官》中的“五史”,即大史、小史、内史、外史、御史,并明确记载了他们的职权范围和人员设置。大史的职责是掌管建立邦国的六典,保管邦国之间盟约的副本,参与历法和祭祀日期的确定;小史则掌管王国和畿内侯国往来历史的记载,在祭祀、丧礼、会晤中协助大史的工作;内史主要保管国家的法典和政令的副本,考核邦国、官府、都鄙的政事和年终统计;外史则负责书写天子下达给畿外诸臣的命令,保管与四方诸侯往来的历史记载。御史保管治理诸侯国、地方及百姓的法令。大史的地位最高,职责最重,小史协助他的工作,内史掌管宫廷内部事务,外史则掌管对外事务。另外一个系统为分布于《周礼》六官之中,几乎每一种官职下均有的“史”,是普通的记事小吏,不同于政务类职官的“五史”,数量庞大。据许兆昌研究分析,《周礼》史官至少具有文职(指政府机构中从事文字文书的职务)、馆职(指从事收集、保存、典藏档案文献以及图书的职务)、史职(指从事史料收集与汇编、史书编撰与保存的职务)、礼职(指从事礼仪工的职务作)、天职(指从事预测、推算“天道”的职务)和武职(指从事征伐、战争的职务)六种功能,编撰史书只是史官的一种功能[1]许兆昌.周代史官职官功能的结构分析.吉林大学社会科学学报,1999,(2).。这与殷商时代史官的设置和分工原则是基本一致的,只不过数量增加了很多。作为政务官的“五史”显然不是履行史职功能的“史”官,而是从事文职的史官。“小史”和“外史”就属于此类史官:

1.小史。

小史掌邦国之志,奠系世,辨昭穆。若有事,则诏王之忌讳。大祭祀,读礼法,史以书叙昭穆之俎簋。大丧、大宾客、大会同、大军旅,佐大史。凡国事之用礼法者,掌其小事。卿大夫之丧,赐谥读诔。”[2]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷五十一).中华书局,1987.(P2098-2102)

小史,中士八人、下士十有六人、府四人、史八人、胥四人、徒四十人。”[3]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷三十二).中华书局,1987.(P1286)

小史掌管君王系世,记录和研究君王宗族的长幼次序、亲疏远近。如果君王有事要到宗庙祈祷祭祀,就要向君王说明先王的有关忌讳。举行大祭祀,大史要与有关官吏读礼法书,小史则依据礼法书排定诏穆和俎簋的位次。在有大丧、大宾客、大会同、大征伐时,协助大史工作。凡国事要用礼法的,各个环节都要依礼而行。卿大夫的丧事,负责赐予谥号,宣读诔词。从小史的职责来看,均与祭祀有关,主要是协助大史做好礼法和祭祀等方面工作。“邦国之志”究竟是什么?“《周礼》各家注疏者虽都说是国史,但都没有证据”,而王永太认为的“邦国之志应是小行人闻见汇编”[4]王永太.章学诚方志起源思想辨正.浙江学刊,1991,(6).,也不合情理。小行人的专题调查报告是“以反命于王,以周知天下之故”,不可能交给协助大史工作的小史。在小史的职责中排在首位的是“掌邦国之志,奠系世,辨昭穆”,“掌邦国之志”与“奠系世,辨昭穆”应当是互为一致的。郑玄注曰:“系世,谓《帝系》《世本》之属是也。小史主定之。”[5]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷五十二).中华书局,1987.(P2098)《隋书》卷三三经籍志也说:“周家小史定系世,辨昭穆,则亦史之职也。”“系世”即记载世系的谱牒,记录君王的世系是小史的一项重要职责,且与礼法和祭祀有关。由于各诸侯国有众多姬姓诸侯国,如果不记清楚系世,必然造成混乱。从行文逻辑来看,“掌邦国之志”放在句首,“奠系世,辨昭穆”放在句末,是因果关系,只有掌握了“邦国之志”,才能“奠系世,辨昭穆”。反过来看,如果“邦国之志”是“诸侯国史”或“小行人闻见汇编”,那与“奠系世,辨昭穆”的逻辑关系就非常的混乱,短短的一句话中不可能出现两个毫不相关的事物。及时准确掌握君王宗族世系,是维系分封制国家的根本,因此《周礼》特设小史一职执掌。因此,“邦国之志”应是世系,即记录君王宗族世系的谱牒。

2.外史。

外史掌书外令,掌四方之志,掌三皇五帝之书,掌达书名于四方。若以书使于四方,则书其令。”[5](P2136-2139)

外史,上士四人,中士八人,下士十有六人,胥二人,徒二十人。”[3]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷三十二).中华书局,1987.(P1290)

外史负责书写君王下达给诸侯的命令,掌管四方各诸侯国的志书,掌管三皇五帝的典籍。负责把统一的文书传达到各诸侯国。如果使者要持周王的命令出使诸侯国,就负责撰写命令。史料记载周灭商后,周天子分封天下,是诸侯国林立之时,《荀子·儒效》谓“周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”,《左传》昭公二十八年谓西周分封“兄弟之国十有五人,姬姓之国者四十人”。《吕氏春秋·观世》则说“周之所封四百余,服国八百余。”周王朝和诸侯之间通过宗法分封制和畿服之制建立起严格的等级秩序和统一的中央集权制国家。各封国诸侯代表天子对其封地进行治理,同时向周天子履行朝贡、从征等政治、经济、军事等方面的义务。“四方之志”实指外史记录各诸侯执行君王的命令情况和完成各项任务情况,这是外史一项重要的职责,与外史其他几项职责也是一致的。

“五史”中的“小史”与“外史”因为有“四方之志”“邦国之志”的职责记载,历代均有学者将其视为方志,影响至今。郑玄将“掌四方之志”注为“志,记也。谓若鲁之《春秋》、晋之《乘》、楚之《梼杌》”[1]孙冶让撰.王文锦,陈玉霞点校.周礼正义(卷五十二).中华书局,1987.(P2137)。章学城因袭郑玄之说认为所掌“四方之志”“是一方之全史也”[2]章学诚遗书(卷第二十四).为毕制府撰湖北通志序.文物出版社,1985.(P243)。但无论是郑玄还是章学城,都没有佐证。郑玄所谓“谓若”只是一种推测,章学城自己也说:“《周官》所谓四方之志、邦国之志,今不得而见矣。”[2](P243)可见,郑玄、章学城的观点是缺乏依据。至于章学城将“邦国之志”、“四方之志”的资料来源归结于“小行人”报告的说法,同样也是自己的一种推断,既与“小史”和“外史”职责不符,也与“小行人”的调查使命相左。王永太认为“四方之志应是周王室与各邦国往来的记录,而非邦国史;邦国之志应是小行人闻见汇编,而非诸侯国史。章学诚根据《周礼》不确切的注疏来作为自己观点的依据,是难成立的。”[3]王永太.章学诚方志起源思想辨正.浙江学刊,1991,(6).前文已述,“邦国之志”是记录君王世系的谱牒,而非“小行人闻见汇编”。小行人调查所得专题报告应属秘密报告,直接为君王服务,存档是必然的,是地情资料的一个组成部分,无论小史还是外史,都是不可能获取的。

四、结语:开启方志编纂的历史

《周礼》对地情职官的设置和对地情资料的重视,完全是出于治国理政的需要。在古代交通不便和信息不畅的历史条件下,君王要达到治国理政的目标,了解和掌握各地地情是极端重要的。所以,《周礼》不但设计了地情职官,而且建立档案制度,有效保存地情资料,为后世政治家重视地情树立榜样,为方志的形成和发展编纂奠定基础。由重视地情到编纂方志,这是一个渐进的过程,《周礼》涉及的地情已包含后世方志所记的基本内容,形成方志的基本内容体系。“方志”一词虽然不是后世方志的概念,但所指向的内容确为某一方面的地情。“职方氏”虽然没有“方志”一词,但恰恰记述天下九州的情况,与今天志书中的“概述”或“概况”类似。综而观之,《周礼》不仅出现了“方志”一词,而且形成地情职官制度和地情资料利用与保存制度,把地情对于治国理政的作用摆到不可或缺的重要地位,揭示治国理政与了解掌握地情之间的内在规律和密不可分的关系。这是《周礼》方志学价值之所在。正是这一方志学思想开启后世专门编纂方志之门,把地情通过方志这一体例形式集中起来加以记述,以供决策者了解掌握地各地情。毕竟《周礼》不是方志文献,而是官制著作,通过官制来表达治国方案,其中设置地情职官制度和地情档案保存制定便是治国理政重要措施之一,正是这一措施导引着中国方志的形成和代代延续。