论魏晋隋唐方志外延

——以方志的著录为中心

2018-09-04黄毓芸

黄毓芸

(西南交通大学人文学院,四川成都611756)

魏晋隋唐方志处于方志发展的初级阶段,李绍钦、文成章《从方志源流看史志关系》(1982)称“魏晋至隋唐为方志的创建期”[1]李绍钦,文成章.从方志源流勘史志关系[J].中国地方史志,1982,(5).,黄苇《方志学》(1993)称“魏晋隋唐方志出现雏形”[2]黄苇.方志学[M].复旦大学出版社,1993.(P88),刘纬毅《汉唐方志辑佚》(1997):“(方志)滥觞于两汉,兴起于六朝,发展于隋唐,完备于宋元,鼎盛于明清。”[3]刘纬毅.汉唐方志辑佚[M].北京图书馆出版社,1997.(P1)魏晋隋唐方志的兴起与发展对后世方志的定型、完备有着直接而深远的影响,对魏晋隋唐方志进行全面的文献整理一方面可从中归纳出该时期方志文献学的理论,从而为建立和完善方志文献学的学科分支奠定基础;另一方面有助于厘清方志发展脉络,从而为方志编纂总结经验、提供指导。然历代学者对方志名与实、方志概念内涵与外延的看法差别很大,各家辑本与目录书因此出入也较大,明确方志概念、划定魏晋隋唐方志研究范围成为研究该段方志的难点。

目录有“辨章学术,考镜源流”之功,目录类例的变迁可见学术渊源及发展。从历代目录著录情况入手并结合“方志”语义及方志内涵考究方志,可为魏晋隋唐方志外延的确定提供新的依据。

一、《续四库》所录方志在前代目录的分布

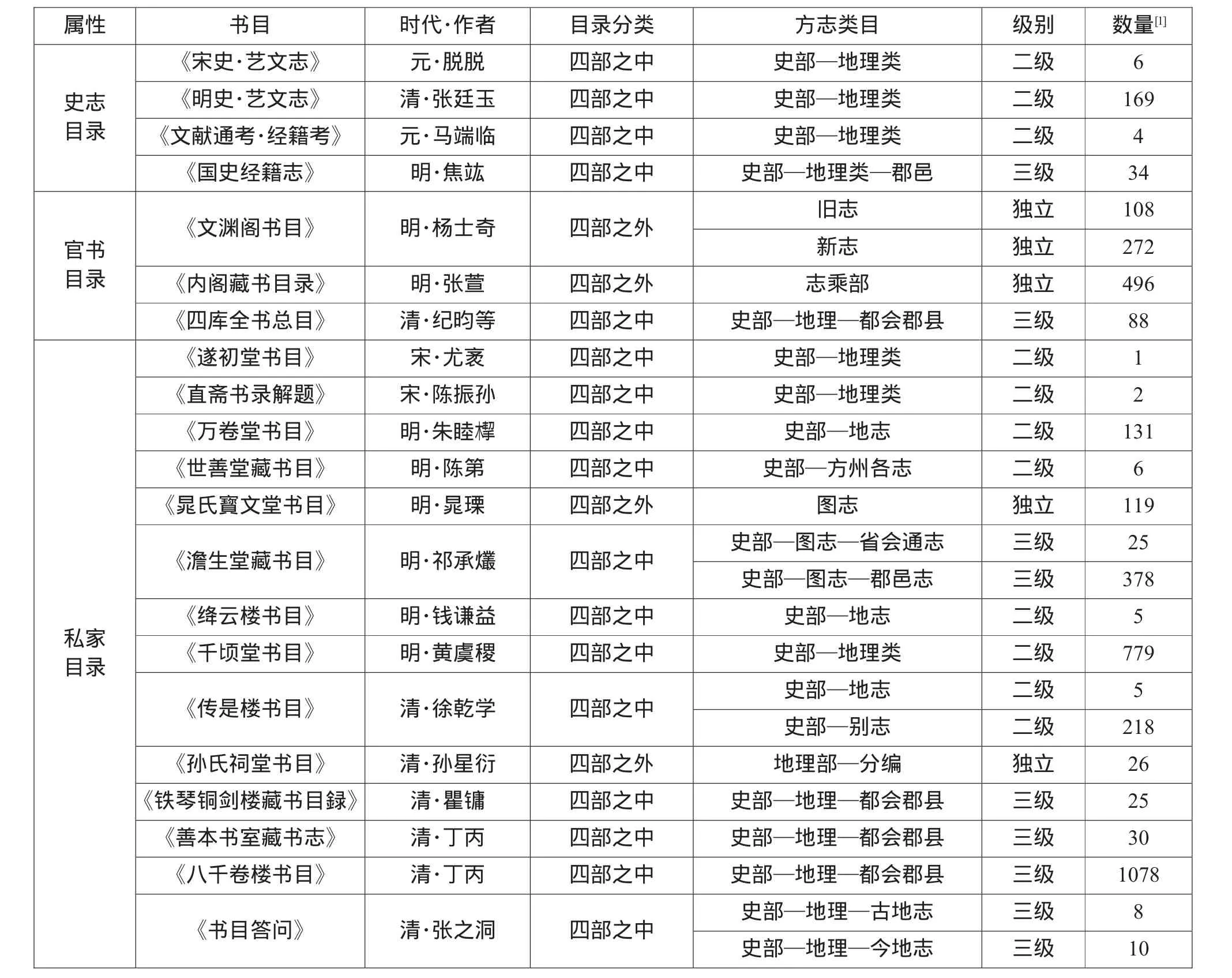

目录首以“方志”命名列类始于清章学诚《史籍考》,该书总列十一部,于地理部下分总裁、分裁、方志、水道、外裔,方志为独立一目,因书稿未传,不得窥其貌。但1999年由中国科学院图书馆整理出版的《续修四库全书总目提要》分经、史、子、集、丛、方志六部,“方志部”著录各省方志(以宋以后方志为主)共3350部,其中1494部见于前代目录,为考察方志提供了线索。《续四库》所录方志在前代目录的分布情况如下:

属性 书目 时代·作者 目录分类 方志类目 级别 数量史志目录官书目录私家目录《宋史·艺文志》 元·脱脱 四部之中 史部—地理类 二级 6《明史·艺文志》 清·张廷玉 四部之中 史部—地理类 二级 169《文献通考·经籍考》 元·马端临 四部之中 史部—地理类 二级 4《国史经籍志》 明·焦竑 四部之中 史部—地理类—郡邑 三级 34《文渊阁书目》 明·杨士奇 四部之外 旧志 独立 108新志 独立 272《内阁藏书目录》 明·张萱 四部之外 志乘部 独立 496《四库全书总目》 清·纪昀等 四部之中 史部—地理—都会郡县 三级 88《遂初堂书目》 宋·尤袤 四部之中 史部—地理类 二级 1《直斋书录解题》 宋·陈振孙 四部之中 史部—地理类 二级 2《万卷堂书目》 明·朱睦木挈 四部之中 史部—地志 二级 131《世善堂藏书目》 明·陈第 四部之中 史部—方州各志 二级 6《晁氏寳文堂书目》 明·晁瑮 四部之外 图志 独立 119《澹生堂藏书目》 明·祁承爜 四部之中 史部—图志—省会通志 三级 25史部—图志—郡邑志 三级 378《绛云楼书目》 明·钱谦益 四部之中 史部—地志 二级 5《千顷堂书目》 明·黄虞稷 四部之中 史部—地理类 二级 779《传是楼书目》 清·徐乾学 四部之中 史部—地志 二级 5史部—别志 二级 218《孙氏祠堂书目》 清·孙星衍 四部之外 地理部—分编 独立 26《铁琴铜剑楼藏书目録》 清·瞿镛 四部之中 史部—地理—都会郡县 三级 25《善本书室藏书志》 清·丁丙 四部之中 史部—地理—都会郡县 三级 30《八千卷楼书目》 清·丁丙 四部之中 史部—地理—都会郡县 三级 1078《书目答问》 清·张之洞 四部之中 史部—地理—古地志 三级 8史部—地理—今地志 三级 10

[1]因部分方志同时著录于多部目录,故著录数量相加不等于《续四库》中见于前代目录的方志总量.

上表所示方志在历代目录的著录分为以下两种情况:

(一)四部之中

1.二级子目。

如史志目录《宋史·艺文志》《明史·艺文志》《文献通考·经籍考》及私家目录宋尤袤《遂初堂书目》、宋陈振孙《直斋书录解题》、明高儒《百川书志》、明黄虞稷《千顷堂书目》等均将方志著录于史部地理类。

明钱谦益《绛云楼书目》与清徐乾学《传是楼书目》于史部设二级子目“地志”、明陈第《世善堂书目》于史部设二级子目“方州各志”,将方志著录其中。

2.三级子目。

宋郑樵《通志·艺文略》始在地理类划分三级子目,分地理、都城宫苑、郡邑、图经、方物、川渎、名山洞府、朝聘、行役、蛮夷十目,但未见《续四库》方志著录其中,而明焦竑《国史经籍志》仿其分类,将方志著录于“郡邑”之属。

明祁承爜《澹生堂藏书目》于史部图志类划分统志、约志、省会通志、郡邑志、边镇、山川、祠宇、院、胜游、题咏、园林十一目,将方志著录于“省会通志”“郡邑志”类中。

《四库全书》史部地理类又分宫殿、总志、都会郡县、边防、山川、古迹、杂记、外纪八目,清瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目録》、清丁丙《善本书室藏书志》、清丁丙《八千卷楼书目》均仿《四库》分类,将方志著录于“都会郡县”之属。

清张之洞《书目答问》史部地理类分古地志、今地志、水道、边防、外纪、杂地志六目,将方志著录于“古地志”“今地志”中。

(二)四部之外

如明杨士奇《文渊阁书目》单列“旧志”“新志”之目;明张萱《内阁藏书目录》单列“志乘”部;明晁瑮《晁氏寳文堂书目》单列“图志”部,均将方志著录其中。清孙星衍《孙氏祠堂书目》单列“地理”,其下又分“总编”“分编”,将方志著录于“分编”中。

由上可见方志著录轨迹,四部之中,方志始终著录于史部。史部仅分二级子目时,方志著录于地理类或“地志”“方州各志”;史部划分三级子目时,方志著录于“郡邑”一类,与总志、专志、外纪等类分立。四部之外,明代开始将方志单独列类,清以后遂将类目定名为“方志”。

二、方志的分类及其争议

宋以后方志易从目录中寻检,而宋以前史部多未划分三级子目,方志与其他地理书均著录于史部地理类。此类目书籍种类繁多,何书可算方志,历来说法不一。这里我们先从各家方志分类及争议中进行考察。

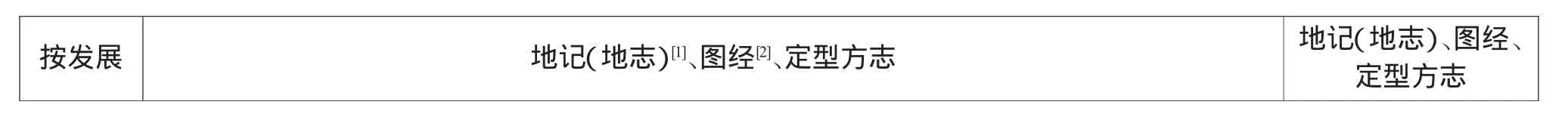

民国以来学者按区域、内容、发展等角度陆续对方志进行分类,详见下表:

角度分类代表学者总志或一统志、都邑志、通志、郡县志、乡镇志、杂志 傅振伦[1](P3-4)通志、都会志、路志、府志、道志、直隶厅志、厅志、直隶州志、州志、军志、监志、卫志、守卫、所志、宣慰司志、关志、县志、设治局志、镇志、乡土志、乡志、里志、村志 朱士嘉[2](P44)按地域 总志、通志、府志、州志、厅志、县志、关镇军志、道志、卫所志、土司司所志、盐井盐场志、乡镇志、乡土志、侨置志 陈光贻[3](P78)总志、通志、府志、州志、厅志、县志(含分县志、合志)、军志、路志、道志、市志、乡镇志、卫所志、边关志、土司志、盐井志、设治局志、特别区志、盟志、旗志、地区志、区志 黄苇[4](P23-30)总志、省志、府志、州志、厅志、县志、乡镇志、乡土志、边关志、土司司所志、盐井志 来新夏[5](P12-14)按内容图经、政记、人物传、风土记、古迹、谱牒、文征 梁启超[6](P289)通志、专志、杂志 来新夏[5](P15)区域志、专志、杂志 朱敏彦[7](P6)

按发展 地记(地志)[1]、图经[2]、定型方志 地记(地志)、图经、定型方志

从地域角度看,学者依历代行政区域的变化归纳出不同分类,但总体分为全国性的总志与区域性志书。从记载内容看,方志大体分为综合志书、专志。来新夏、朱敏彦虽分三类,但来新夏又指出:“杂志,不以官府修志的通用名目命名,但他们所记述的舆地、经济、文化等种种现象,而又没有通志那样完备、系统,所以名为杂志[3]来新夏.方志学概论[M].福建人民出版社,1983.(P15)。故杂志与“通志”“区域志”均为综合志书,与专志相对。梁启超虽将方志分为七类,其所举文献中图经、政记为区域性综合志书,人物传、风土记、古迹、谱牒、文征、谱牒、文征属专志。从方志发展看,学界认为定型方志前尚有地记、图经两类雏形方志。

目前学界关于方志种类的争议有三:

(一)全国性总志是否属于方志

刘善咏在《试论立法后的地方志定义》(2007)一文中认为:“(方志)不能将全国性志书和县级以下地方志书排除”[4]刘善咏.试论立法后的地方志定义[J].广东史志,2007,(6).(P19),张国淦在《中国古方志考》(1962)一文中亦将总志一并收录,都将全国性的地理总志视为方志。

谭其骧却有不同意见,他在《地方志与总志及历代地方行政区划》(1984)一文中指出:“方志应记载一地之事,大则一省,小则一镇,是为一方之志。”“凡是以全国为记载对象的,那就不能叫方志。”[5]谭其骧.地方志与总志及历代地方行政区划[J].中国地方志通讯,1984,(4、5期合刊).刘纬毅在《中国地方志》(1991)一文中:“我认为,方,指地方,即一定地域而非全国;志,系志书,即分门别类记其事物。二者缺一不能称其为方志。”[6]刘纬毅.中国地方志[M].新华出版社,1991.(P23)均认为方志是相对全国而言的“地方”志,不应包括全国性的地理总志。

(二)专志是否属于方志

刘善咏《试论立法后的地方志定义》(2007)认为:“(方志)不能将专科性志书排除”[4](P19);刘纬毅《汉唐方志辑佚》即收有不少人物志、耆旧传、异物志等专志。

对此,朱士嘉《谈谈地方志中的几个问题》(1981)指出:“地方志是以一定体例反映一定行政单位的政治、经济、文化、军事、自然现象和自然资源的综合著述,它等于地方百科全书。”[7]朱士嘉.谈谈地方志中的几个问题[J].中国地方志,1981,(2).(P10-15)将专志排除在外。

(三)图经是否属于方志

宋赵与时《宾退录》卷四:“开禧丙寅(1206),眉州重修图经,号《江乡志》。”宋王南一《〈清漳志〉序》:“郡旧有图经,续谓之志。”清李元度《与郭筠仙中丞论通志体例书》:“方志,古称图经,图与表《河南通志》皆有之。”可见古人多视图经为方志。今之学者如傅振伦[8]傅振伦.从敦煌发现的图经谈方志的起源[J].敦煌学辑刊,1980,(2).(P1-3)、黄苇[9]黄苇.方志学[M].复旦大学出版社,1993.(P88-212)、来新夏[3](P45-51)、林衍经[10]林衍经.方志学综论[M].华东师范大学出版社,1988.(P32-37)、刘纬毅[11]刘纬毅.中国方志史[M].三晋出版社,2010.(P58-79)、仓修良[12]仓修良.方志学通论[M].方志出版社,2003.(P115-199)等亦均认为图经为方志的一种。

但陈恩明《方志学通探》(2009)认为:“图经内容主要是自然地理和人文地理,基本没有史事”“所以其是地地道道的地理书而非志书。”[1]陈恩明.方志学通探[M].中州古籍出版社,2009.(P18)台湾学者李天赐在《图经不是方志——论图经与志书之合流》(2009)中指出“地记与图经这两者与方志有其渊源关系。而不能够说:图经或地记就是方志的前身。”[2]李天赐.图经不是方志——论图经与志书之合流[J].有鳯初鸣年刊,2009,(5).(P80)提出了图经不是方志的看法。

此外,不少学者在方志整理研究中将上述以外的两类典籍视为方志。(1)文学著述。张国淦《中国古方志考》(1962)收《冀州论》《万胜岗新城録》等文学作品。(2)域外地理书。唐辩机《大唐西域记·记赞》:“爰命庸才,撰斯方志……若其风土习俗之差,封疆物产之记,性智区品,炎凉节候,则备写优薄,审存根实……庶斯地志,补阙《山经》,颁左史之书事,备职方之遍举。”认为《大唐西域记》为方志。现代学者李利安在《有关阿育王的汉文史料概论》中指出:“属于方志者有《释迦方志》《华阳国志》以及正史中的西域志、外国志等。”[3]李利安.有关阿育王的汉文史料概论[A].王铁铮,西北大学史学丛刊(第3辑)[C].三秦出版社,2000.(P370)亦将域外地理著作视为方志。

三、方志语义及定义

针对上述方志种类争议,我们再从方志语义及定义入手进行考察。

“方”,甲骨文(前五·二三·二),金文(中山王鼎)。《说文·方部》:“,并船也,象两舟省总头形。”高鸿缙《中国字例》(1960):“按字原意为旁边之旁,倚刀画其靠架形,由物形生意,故托刀依架旁之形,以寄边傍之意。”[4]高鸿缙.中国字例(第二册)[M].三民书局,1960.(P307-308)傅东华《字源》(1986):“一个人形加上一个,显出那人是侧面站在那儿,这跟央字一比较就明白了。”[5]傅东华.字源[M].上海书店出版社,1986.(P27)“方”本义既为旁,当与“中”“央”相对,属方位名词,引申指四方。《广雅·释诂》:“方,表也。”清王念孙疏证:“四裔,犹言四方;四方,犹言四表。”还可引申为地方、区域,《易·系辞》:“故神无方而易无体。”唐孔颖达疏:“方是处所之名。”

“志”,金文(中山王壶)。《说文》:“志,意也。从心,之声。”金文、小篆均为上“之”下“心”,隶变后上部讹化为“士”。“志”乃形声字,本义为心意、意念,引申出记录之义。《广雅·释诂二》:“志,识也。”清王念孙疏证:“郑注云:志,古文识。识,记也。”“志”亦作“誌”,《说文》未收,宋徐铉《说文新附·言部》:“誌,记誌也。”《集韵·志韵》:“誌,《说文》:记,誌也。或作识。”又“识,记也,或作志。”唐玄应《一切经音义》:“誌名,《字诂》‘今作识。’誌,记也。”与“记”同义。

“方”“志”连言始见《周礼·地官·诵训》:“诵训,掌道方志,以诏观事。”“地方志”一词见于文献时代较晚,清邓显鹤《南村草堂文钞·楚宝考异》:“胡腾事见《后汉书·窦武传》。汉桂阳郡治郴县,为今郴州。地方志以腾为桂阳州人,误也。”清嵇曾筠《(雍正)浙江通志》:“盘石蒲岐等处,地方志载乐清县地界。”用例虽少,但亦知词义由前代“方志”词义变化而来。

晚近以来,为方志下定义的学者颇多,大致可分为“历史书说”“地理书说”“史地书说”“百科全书说”“政书说”等不同说法;20世纪80年代开始,更形成了讨论方志定义的热潮,方志定义“多达百种”[6]骆伟.关于地方志定义的再思考[J].中国地方志,2014,(9).(P17),当中亦反映各家对方志外延看法的差别。从权威工具书、代表性方志著作及《地方志工作条例》所举方志定义中,可归纳出学界对方志定义的最大公约数。

(一)权威工具书定义

这里举《辞海》(1979)、《汉语大词典》(1992)、《现代汉语词典》(1993)、《中国地方志辞典》(1987)、《中国方志大辞典》(1988)、《中国百科大辞典》(1990)六种权威工具书的方志定义,见下表:

工具书 地理范围 记述内容 体例要求 性质《辞海》[1](P413) 一方 事物 无 志书《汉语大词典》[2](P2410) 某一地方 地理、历史、风俗、教育、物产、人物 无 书《现代汉语词典》[3](P366) 某一地方 地理、历史、风俗、教育、物产、人物 无 书《中国地方志辞典》[4](P372) 行政单位 政治、经济、军事、文化、自然现象和自然资源 有 综合著作《中国方志大辞典》[5](P1) 以地域为单位、行政区划 政治、经济、文化及自然 有 综合书籍《中国百科大辞典》[6](P742) 一定区域、行政区划自然和社会各个方面的历史与现状 无 综合著述

(二)代表性方志学著作定义

这里列举五种代表性方志学著作中的定义:

工具书 地理范围 记述内容 体例要求 性质来新夏《方志学概论》[7](P22) 一定区域、行政区划 自然和社会各个方面的历史与现状 无 综合著述仓修良《方志学通论》[8](P75) 某一地区 历史、地理、社会风俗、经济文化 无 综合著述刘纬毅《中国地方志》[9](P1) 我国各地 自然、经济、政治、文化、科学、技术、社会、历史 无 典籍黄苇《方志学》[10](P15) 一地 古今综合情况 无 志书林衍经《中国地方志》[11](P4) 一个地方、某一行政地区 自然环境、社会现象、建置沿革及数据 无 书籍

(三)《地方志工作条例》方志定义

2006年国务院颁发《地方志工作条例》将方志定义为:“全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。”[12]国务院法制办公室编.法律法规全书(第12版)[Z].中国法制出版社,2014.(P473)

条例 地理范围 记述内容 体例要求 性质《地方志工作条例》 行政区划 自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状 无 资料性文献

据上表,权威工具书、代表性方志学著作及《地方志工作条例》中的方志定义有两点较一致。其一,方志有一定区域范围,且在中国境内,表述为“某一地方”“某一区域”“一地”“我国各地”;其二,方志是综合性书籍,包含内容较为广泛,几乎可以囊括该地的一切社会构成要素,内容并不单一。

上文所述“志”指记录,即与创作、研究有本质区别,故文学作品不能称方志。又据“方志定义”,方志是记载中国境内一定区域范围综合情况的书籍,则全国性总志、专志、域外地理书均不能称方志。全国性总志包括全国性图经(《隋诸州图经》)、全国地记(《太康地记》)、正史地理志(《汉书·地理志);专志包括山水志(《衡山记》《宜都山川记》)、风俗志(《荆楚岁时记》《襄阳风俗记》)、异物志(《凉州异物志》《临海水土记》)、都邑寺院志(《三辅黄图》《洛阳伽蓝记》[1]一些地记虽以州郡地记为名如北朝薛寘《西京记》、刘宋戴延之《洛阳记》,但实际内容为都邑志。唐刘知几《史通·杂述》:“帝王桑梓、列圣遗尘、经始之制,不恒厥所。苟能书其轨则,可以龟镜将来,若潘岳《关中》、陆机《洛阳》《三辅黄图》《建康宫殿》。此之谓都邑簿者。”这类志书还有唐韦述《两京新记》、唐邓世隆《东都记》、唐韦机《东都记》、唐刘公锐《邺城新记》、佚名《京师录》,佚名《邺城记》等,均应排除。)、人物志(《襄阳耆旧传》《幽州古今人物志》[2]同上,不少典籍虽以地域为名如三国徐整《豫章旧志》、晋江敞《陈留志》、晋虞溥《江表传》、晋虞豫《会稽典录》、梁张莹《汉南记》、唐李袭誉《江东记》等,实为人物志,也应排除。);域外地理书包括《佛国记》《西域志》《历国传》《扶南传》《游行外国传》《释迦方志》《大唐西域记》一类。均不属方志范畴。

综上,据“方”“志”语义及从历代学者所举方志定义中归纳出的方志内涵,在前文所述学界列举的方志种类中,各级行政区综合志属方志;全国性地理总志、专志、域外地理书不为方志;而记载一地综合情况的地记、图经还需结合目录著录情况进一步考察(下文简称区域地记、区域图经)。

四、区域地记及区域图经的著录

为考证区域地记、区域图经与方志的关系,我们将区域地记、区域图经的著录分别与《续四库》“方志部”方志在历代目录的著录情况进行对比。

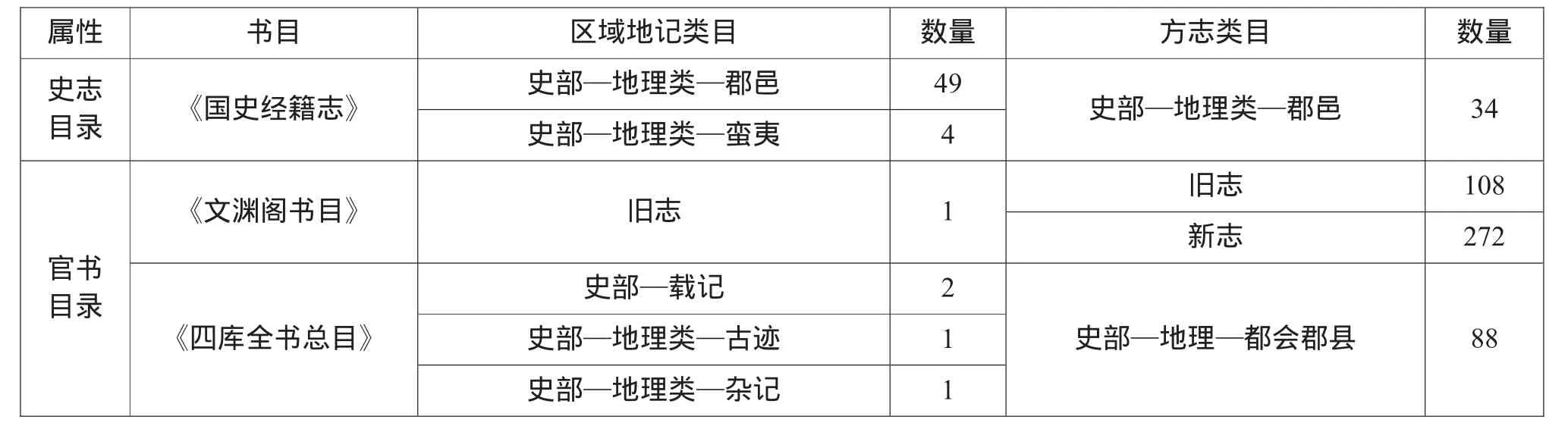

(一)区域地记的著录

这里比较《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》史部地理类中区域地记与《续四库》方志在历代目录的著录情况[3]为便比较,同属史部地理类者不再列入,未同时著录方志与区域地记的目录亦不列。,见下表。(表头说明:“区域地记类目”“数量”表示《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》中区域地记在历代目录著录的类目及数量;“方志类目”“数量”表示《续四库》方志在历代目录著录的类目及数量)。

属性 书目 区域地记类目 数量 方志类目 数量史志目录 《国史经籍志》 史部—地理类—郡邑 49史部—地理类—郡邑 34史部—地理类—蛮夷 4官书目录《文渊阁书目》 旧志 1 旧志 108新志 272史部—载记 2《四库全书总目》 史部—地理类—古迹 1史部—地理类—杂记 1史部—地理—都会郡县 88

私家目录《万卷堂书目》 史部—杂志 2 史部—地志 131《世善堂藏书目》 史部—方州各志 1史部—方州各志 6史部—译载类 1《澹生堂藏书目》 史部—记传—风土 3 史部—图志—省会通志 25史部—图志—郡邑志 378《绛云楼书目》 史部—地志 3 史部—地志 5《传是楼书目》 史部—别志 2 史部—别志 5史部—地志 218私家目录史部—载记 2《八千卷楼书目》 史部—地理—古迹 1史部—地理—杂记 6《书目答问》 史部—载记 1 史部—地理—古地志 8史部—地理—边防 1 史部—地理—今地志 10史部—地理—都会郡县 1078

区域地记的著录在历代目录中差异较大,但与方志的著录相较,《文渊阁书目》“旧志”、《世善堂藏书目》“方州各志”、《绛云楼书目》“地志”、《传是楼书目》“别志”都曾将区域地记与方志著录其中,只所录地记数量较少。《国史经籍志》中,92%的区域地记都著录于史部地理类下的“郡邑”之属。后世目录分属于“载记”“杂记”“古迹”“别志”“风土”类中的几部区域地记,均曾著录于《国史经籍志》史部地理类“郡邑”类中。以此类推可将这部分区域地记视为方志。

区域地记中尚有《蛮书》《云南记》《云南别录》《南诏录》等志书著录于《国史经籍志》史部地理类的“蛮夷”之属,在后世目录中亦属“边防”“译载”类,古代目录学者将此视为外夷志书而不入“郡邑”。据方志定义,方志是记载中国境内一定区域范围综合情况的书籍,云南今已属中国行政区划,故该地综合志书亦应视为方志。

《华阳国志》的著录情况较为特殊,黄苇[1]黄苇.方志学[M].复旦大学出版社,1993.(P88)、仓修良[2]仓修良.方志学通论[M].方志出版社,2003.(P128)、沈松平[3]沈松平.方志发展史[M].浙江大学出版社,2013.(P28)等学者都将《华阳国志》归入地记类,但该书的著录与上述地记有所差异。朱士嘉指出:“《隋书·经籍志》以之入霸史类,《直斋书录解题》以之入杂史类,《郡斋读书志》以之入伪史类,《四库提要》以之入载记类,而皆不以地志目之。”[4]朱士嘉.中国地方志统计表[J].燕京大学史学年报,1932(4).而实际《华阳国志》的著录并非始终如此。

明以后不少学者指《华阳国志》为方志,如明张四维《华阳国志序》:“璩本翰墨世家,目覩李氏僭乱之祸,故述方志,其于废兴分合之际,得失之源,每每致详焉。”清顾广圻《校刊华阳国志序(代廖运使寅)》:“唐以前方志存者甚少,惟《三辅黄图》及晋常璩《华阳国志》最古。”清刘光谟《高石斋文钞·县志分篇议》指出:“方志之书,始于吾蜀。《华阳国志》,其鼻祖也。”梁启超《说方志》(1924):“现存之《华阳国志》,虽叙政治沿革居十之七八,然亦分郡县记其交通险塞、物产土俗、大姓豪族兼及先贤士女之传记,实后世方志之权舆矣。”[1]梁启超.梁启超全集(第七册)[M].北京出版社,1999.(P4278)刘琳《华阳国志校注》(1984)指出:“《华阳国志》是我国现存的一部最早的、比较完整的地方志。”[2]刘琳.华阳国志校注[M].巴蜀书社,1984.(P1)杜泽逊也认为《华阳国志》是“现存最早的地方志”[3]杜泽逊.文献学概要[M].中华书局,2001.(P336)。

因此《国史经籍志》史部地理类“郡邑”中的区域地记、“蛮夷”类中今属中国行政区划的区域地记及《华阳国志》均属方志。

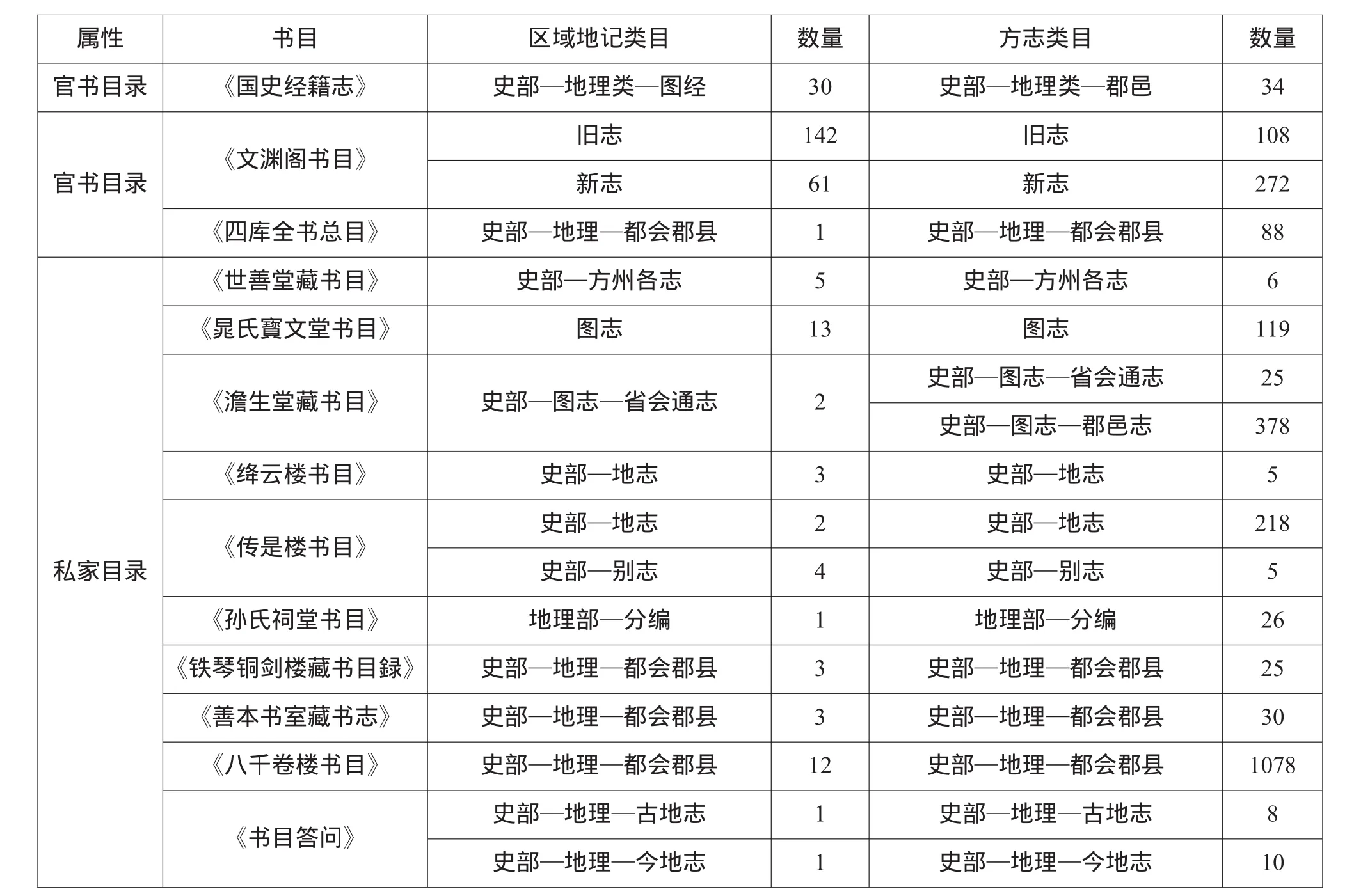

(二)区域图经的著录

这里将历代目录中区域图经与方志的著录进行比较,见下表。(表头说明:“区域图经类目”“数量”表示历代目录著录区域图经的类目及数量;“方志类目”“数量”表示《续四库》方志在历代目录著录的类目及数量。)

属性 书目 区域地记类目 数量 方志类目 数量官书目录 《国史经籍志》 史部—地理类—图经 30 史部—地理类—郡邑 34官书目录旧志 142 旧志 108新志 61 新志 272《四库全书总目》 史部—地理—都会郡县 1 史部—地理—都会郡县 88《文渊阁书目》《世善堂藏书目》 史部—方州各志 5 史部—方州各志 6《晁氏寳文堂书目》 图志 13 图志 119《澹生堂藏书目》 史部—图志—省会通志 2 史部—图志—省会通志 25史部—图志—郡邑志 378《绛云楼书目》 史部—地志 3 史部—地志 5私家目录史部—地志 2 史部—地志 218史部—别志 4 史部—别志 5《孙氏祠堂书目》 地理部—分编 1 地理部—分编 26《铁琴铜剑楼藏书目録》 史部—地理—都会郡县 3 史部—地理—都会郡县 25《传是楼书目》《善本书室藏书志》 史部—地理—都会郡县 3 史部—地理—都会郡县 30《八千卷楼书目》 史部—地理—都会郡县 12 史部—地理—都会郡县 1078《书目答问》史部—地理—古地志 1 史部—地理—古地志 8史部—地理—今地志 1 史部—地理—今地志 10

区域图经的著录与方志有颇多共同之处,除《国史经籍志》将图经单独列为三级子目外,其他目录中区域图经与方志均著录于同一子目。尤其《文渊阁书目》中区域图经与方志数量相当,可见历代目录学者多将图经视为方志。

五、结语

通过《续修四库全书》“方志部”著录之书倒推其在前代目录的著录,可见方志类目的历史发展轨迹。结合“方志”语义及方志内涵,将尚存争议的方志种类与《续四库》“方志部”方志在历代目录的著录情况进行对比,推知魏晋隋唐方志当包括各级行政区综合志及不以官府修志通用名目命名而记述一地综合情况的志书如区域图经、区域地记(《国史经籍志》史部地理类“郡邑”中的区域地记、“蛮夷”类中今属中国行政区划的区域地记及《华阳国志》);不包括全国性地理总志、专志、域外地理书或区域文学作品。特别指出,魏晋隋唐方志散佚严重,系统考证存目者,首推张国淦《中国古方志考》[1]1935-1936年,《禹贡》第4卷3、4、5、7、9期及第5卷1期连载了张国淦《中国地方志考》,后经作者整理,改题《中国古方志考》,中华书局,1962.。目前学界对古方志存目的研究,多数成果仍全赖张书,但张书亦存在网罗不全、考订未周之处。单就《太平御览》所引方志而言,张书就有《陕县图经》《邺县图经》《故安图经》《宜春图经》等书未录,表明魏晋隋唐方志存目研究大有可为。