商业银行不良贷款成因及防范

2018-09-04周琰

周 琰

(中国人民大学金融学院博士后流动站、华夏银行博士后科研工作站,北京 100005)

十九大报告、中央经济工作会议和全国金融工作会议都把防范系统性金融风险提到重要位置,而化解不良贷款是防范系统性金融风险的重要方面。不良贷款是衡量商业银行资产质量的重要指标,影响商业银行的高质量发展。文章在国内外学者对不良贷款研究文献的基础上,结合中国实际情况对商业银行不良贷款成因进行分析,试图探寻商业银行不良贷款的存在原因,寻找能有效解决不良贷款的路径,促进商业银行稳健运行和高质量发展。

一、商业银行不良贷款研究概况

银行不良贷款一直是世界各国学术界比较关注的问题,随着经济的快速发展,越来越频繁的危机事件引发公众对整个金融系统运营体系的思考。国外对不良贷款的研究较早,研究范围也比较广泛,主要着眼于宏观角度,比如GDP增长率、利率条件、信贷条件等对银行规模、效率、监管以及风控方面的影响。国内对不良贷款的研究更多侧重于微观角度,比如信用制度的完善性、不良贷款的处置方式等。

(一)国外研究概况

国外对不良贷款的研究,更多是从宏观层面研究其产生的原因以及对策,具体如下:

一是宏观环境比如经济周期、货币政策以及利率市场化对不良贷款的影响。比如Jimenez和Gabriel等(2005)研究1984年到2004年20年间西班牙商业银行的数据发现,GDP增长率、信贷条件和实际利率对银行不良贷款产生影响。[1]Fadi Zahe,Olli Castren Stephane Dees(2010)通过宏观压力测试方法,验证国内生产总值、汇率、油价和股票价格对欧洲不良贷款形成具有显著影响。Vasilios Metaxas,Dimitrios P.Louzis,Angelos T.Vouldis(2012)对希腊不良贷款成因分析,其将不良贷款分为按揭、消费和企业贷款三大类,发现宏观经济变量和资产管理质量对不良贷款都产生不同的影响。[2]De bock and Demyanet(2012)将私人信贷同GDP之比的增长率作为影响不良率的解释变量,研究了25个国家1996-2010年间不良率的产生原因,发现不良贷款同私人信贷之间有关。[3]

二是银行自身经营状况影响不良贷款。比如Leigh Drake,Maximilian J.B.Hall(2003)通过研究银行不良贷款同银行效率之间的关系,发现不良贷款增多不利于提升银行效率。[4]Altman and Halderman(2008)研究发现,银行规模同银行不良贷款之间具有正相关关系,银行规模扩张带来信息不对称暴露,银行信贷监管问题暴露,产生较高的风险控制成本,导致银行不良贷款增加。[5]Prasad and Espinoza(2010)研究 GCC80家银行2005-2008年数据得出,不良贷款同滞后的信贷增长率有关系。[6]

三是处置不良贷款的具体措施。比如E.Lincoln(2010)认为银行按市场价格剥离不良贷款成立“坏账银行”,“坏账银行”通过多种渠道处置不良贷款,有效缓解不良贷款处置压力。[7]Caprio and Kaufman(2011)研究墨西哥的不良贷款情况,发现发行政府债券能够有效解决不良贷款情况。[8]

(二)国内研究概况

国内对不良贷款的研究更多着眼于微观细节,通过对其产生原因以及对策进行分析,具体如下:

一是不良贷款产生原因。刘锡良、罗得志(2001)分析认为,信用体系的不完善以及银行垄断信贷份额导致双重信用抑制行为,使得信用替代呈现较为严重的单向性,风险转嫁到商业银行,增加商业银行不良贷款。[9]毛瑞宁(2002)分析认为,不良贷款产生原因,一方面是银行在吸收社会资金同时吸收社会风险,不规范操作加剧了资金的风险系数;另一方面是企业单一融资渠道以及自身抗风险程度弱,导致了银行不良贷款风险增加。两方面共同作用结果导致不良贷款的风险增加。[10]

二是不良贷款处置方式。王国松(2004)分析欧美国家以及亚洲国家处置不良贷款的方式、差异性以及成功的经验,认为建立资产管理公司对处置不良贷款具有重要的意义。[11]顾金宏(2005)重点分析不良贷款的处置方式及其优缺点,指出不良贷款的处置方式包括剥离银行、资产证券化、交易中心模式等。[12]

国内外学者对商业银行不良贷款进行的大量分析,对不良贷款监管与防范的现实意义不言而喻。本研究试图通过进一步细化不良贷款产生的宏观原因和微观原因,并结合近期监管政策效果,对严监管趋势下我国商业银行不良贷款的成因进行深入透析,以寻找适合中国经济环境的不良贷款之特有的处置模式,提升不良贷款的处置效率和效果。

二、商业银行不良贷款成因分析

(一)总体概况分析

商业银行的不良贷款情况与其债务产生背景、银行经营环境以及政策措施密切相关,因此对其不良贷款的成因分析,必须要先从宏观角度进行把握,然后再从微观细节入手,这样才能对商业银行的不良贷款成因有个透彻的理解。

宏观上,国家的宏观经济制度、财政金融政策以及国有企业的改革进程等对商业银行的不良贷款形成具有重要影响。[13]十八大以来的供给侧结构性改革,淘汰和改善落后产能等经济改革举措,促使行业企业竞争更加激烈,实际上对商业银行不良贷款形成具有一定累积效应,虽然这只是暂时的,随着行业企业竞争洗牌的深入,不良贷款会逐步得到改善,但在一定时期内对商业银行不良贷款的上升还是具有一定的影响。

中观上,由于我国国有银行主导金融制度,企业的经营风险会在银行体系中体现,金融体系制度变迁、信用抑制等因素都会导致商业银行的不良贷款状况发生变化。[14]

微观上,商业银行自身的经营管理目标(过度负债和过度扩张)、风险防范机制、激励措施,以及对国家政策的反应敏锐性等也都会不同程度地影响商业银行的不良贷款状况。[15]

(二)分类概况分析

分类概况分析主要是从影响商业银行不良贷款处置速度效率的影响因素进行具体分析,包括经济周期、货币政策、利率市场化。

1.经济周期。经济周期演进会激发经济运行机制内在矛盾,逐步暴露金融风险。[16]经济周期波动影响银行信贷总量与增量、货币供应总量与增量、利率波动幅度等金融指标,逐步暴露金融风险,不良贷款风险逐步暴露。[17]经济紧缩期,经济增速放缓,企业盈利水平下降,经营状况不佳的企业增多,债务危机多发。对银行来说,逾期贷款累积,银行不良贷款攀升。经济扩张期,经济提速增长,企业盈利改善,债务状况良好。对银行来说,不良贷款随之会下降到容忍范围。

2.货币政策。货币政策影响商业银行的信贷总量和增量、信贷利率、信贷成本、资金成本等因素。[18]首先,货币政策松紧直接影响市场可提供资金总量和价格,而市场资金总量和价格影响商业银行的信贷总量与增量、信贷利率、信贷成本,也影响信贷政策和措施。其次,货币政策影响市场资金供给量、银行资金成本、银行资产质量和偿付能力。若货币政策偏紧,货币紧缩,市场资金量减少,银行为了满足流动性需求,需付出较高的资金成本,导致信贷资产质量和偿付能力下降,造成潜在不良贷款,加快不良贷款暴露。

3.利率市场化。利率市场化是指金融机构根据自身资金状况和市场动向形成以中央银行基准利率为基础,货币市场利率为中介,由市场供求关系决定金融机构存贷款的利率形成机制和市场利率体系,包括利率决定、利率传导、利率结构以及利率管理市场化。首先,利率市场化意味着监管当局放开利率管制,将使银行存贷款利率波动性增大,加剧利率波动性,对国民经济的平稳运行产生一定影响。其次,利率市场化使商业银行的市场竞争压力增大。利率市场化必然促使不同金融机构根据其机构属性、行业属性、区域属性以及信贷措施制定不同的利率政策,加剧区域市场竞争,加剧信贷压力并缩小利润空间。再次,利率市场化会促使商业银行对高利润产业投放更多贷款,“膨胀”该产业资金量。过多资金量流入高利润产业将导致其部分资金价格出现泡沫。例如1980年台湾和日本股市泡沫,就是大量资金涌入股市,脱离实际市场需求,造成资金脱实向虚,提升金融风险,加剧不良贷款暴露。

三、监管部门防范不良贷款主要做法

2017年,监管部门从同业、理财、表外业务入手,开展“三、三、四、十”等多个专项和综合治理,取得重要成果。2018年监管部门规范委托贷款、债务业务、同业风险暴露以及同业负债,加大防范和化解金融风险力度。通过对监管政策以及合规政策理解,有利于规范经营、暴露不良贷款、提升资产质量,化解金融风险。

(一)监管政策

监管政策主要内容。一是同业去杠杆治理金融乱象,央行从2016年收缩流动性,开展缩短放长提升公开市场操作利率,并整治产业内杠杆、产品结构杠杆和同业杠杆。二是资产管理行业规则重塑。从客户培养、产品设计、机构行为等措施调整资管业务通道业务、资金池业务以及理财刚性兑付。三是回归本源加强监管协调。金融自由化和利率市场化促进金融业快速发展,金融套利、监管空白、机构监管套利、规避监管行为日益严重。“一行三会”加强监管协调,共同防范化解金融风险。

监管政策业务内容。一是负债端监管。总量流动性收紧,货币政策和宏观审慎政策双支柱监管框架;同业存款发行规模、机构持有存单规模以及存单所参与业务内容是监管重点;同业理财无序扩张得到有效控制;控制杠杆多元化,包括总量流动投放指标、产品内部结构和产品结构的杠杆比例;限制同业资金往来降低资金空转。二是资产端监管。严控影子银行,控制影子银行非标项目、非标资产和形成渠道;限制同业投资,加强同业业务流动性管理,对同业业务实现穿透式管理和实质风险管理;从资本、风险覆盖范围、杠杆率、风险监管和市场约束等方面加强全面监管,提前防范和应对风险。三是业务模式监管。打破刚性兑付、规范资金池、严控期限错配;限制嵌套、穿透管理、防范监管套利;弥补监管短板,加强信息沟通和数据共享,进行统一监管、穿透监管和全面监管;严格执法,通过市场监督、行政处罚和监管问责落实各项新规。

(二)监管现状

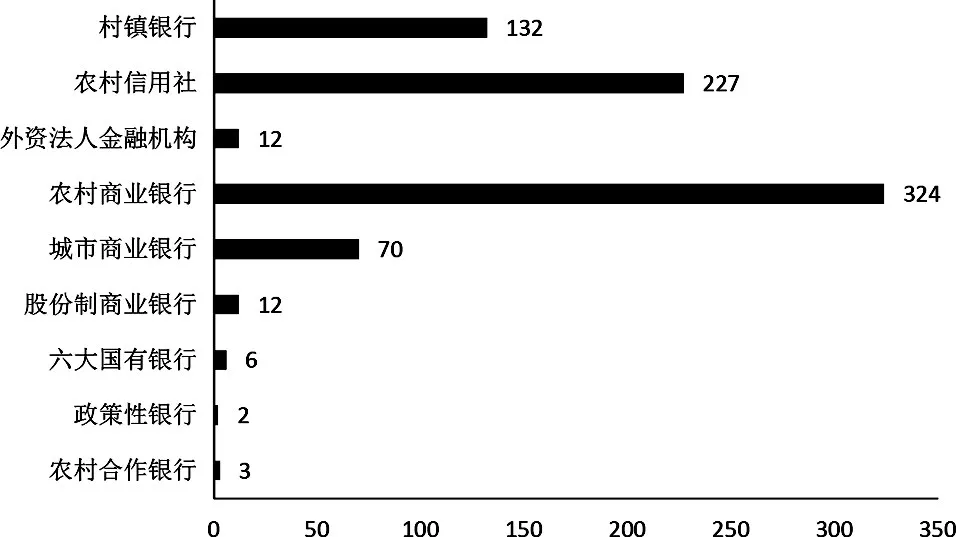

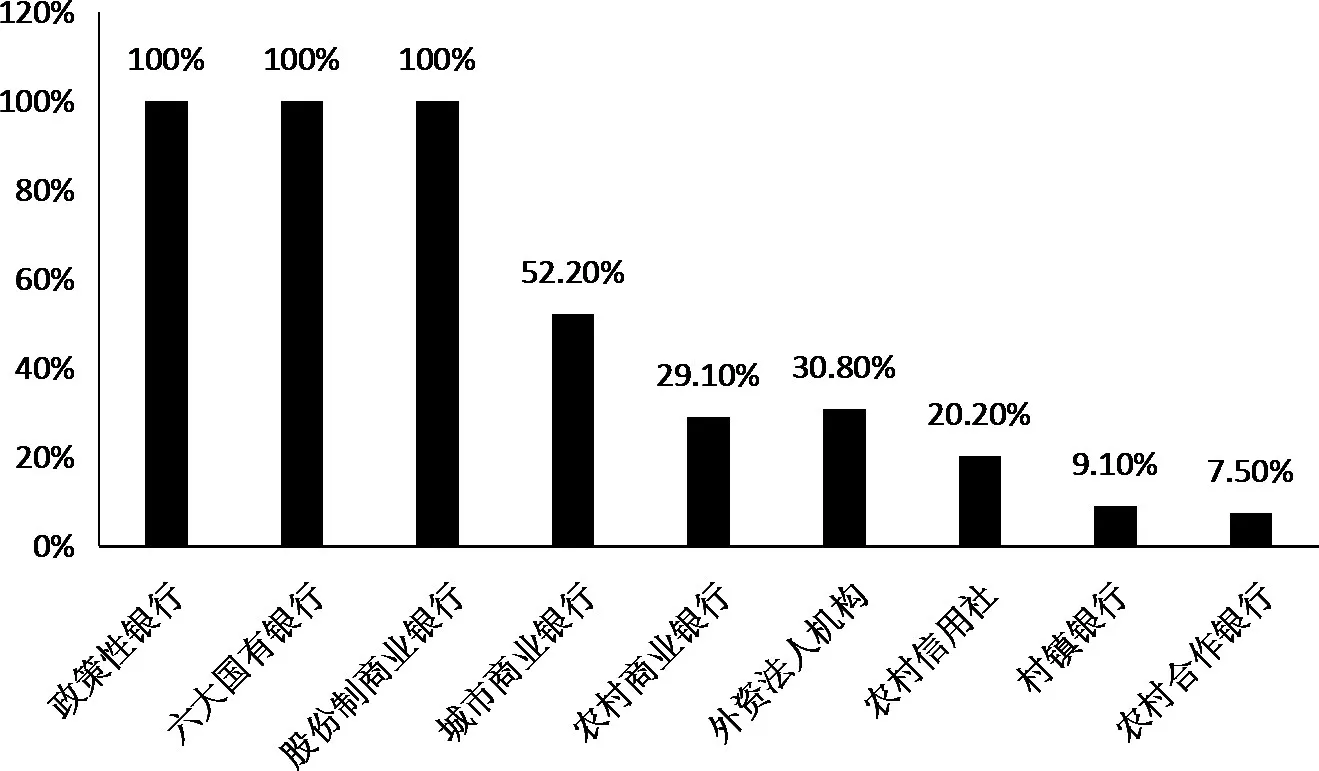

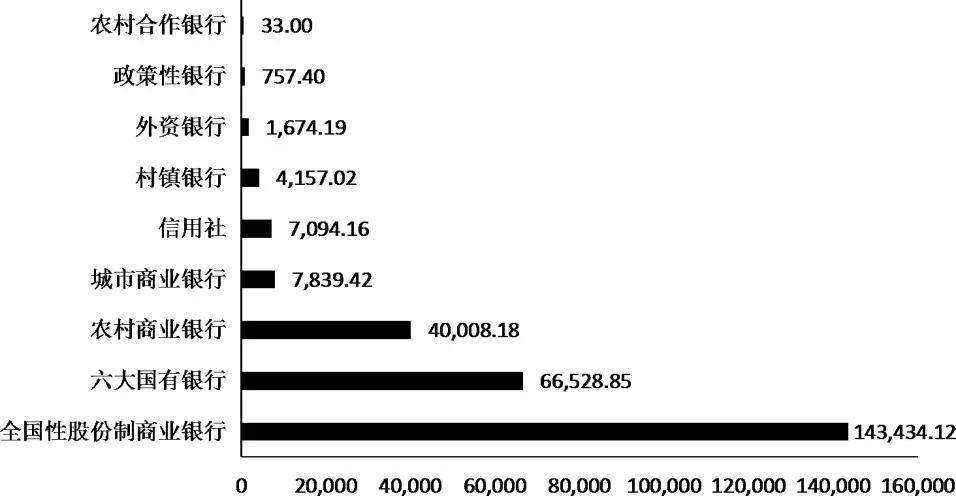

图1、图2、图3、图4分别从机构受到罚单情况、机构受到处罚比例、金融机构罚没金额以及案件缘由四个角度对监管政策执行力度进行解读,主要是规范金融机构进行业务经营“去杠杆、去通道、去链条”,规范资金使用、规范杠杆使用、规范渠道、规范信息发布,更加规范金融机构业务经营活动。

图1 2017年金融机构罚单分布情况(单位:张)

图2 2017年金融机构受处罚比例

图3 2017年金融机构罚没金额(单位:万元)

图4 2017年各类案由的总量分布(单位:件)

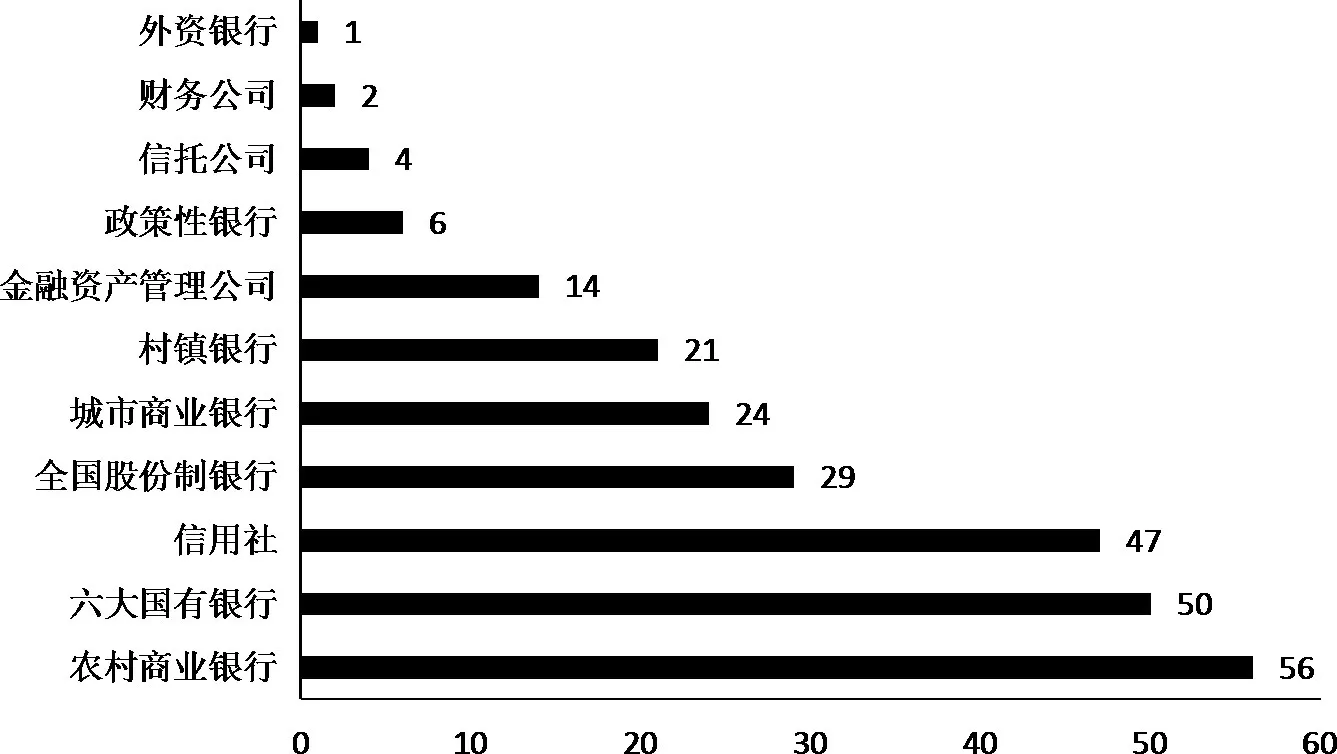

2017年,银监会系统作出行政处罚3677件,处罚机构1877家,罚没约27.15亿元,处罚责任人1547人。其中包括6张亿元罚单、9张千亿元罚单,单张罚单最高金额为7.2亿元,广发银行“侨兴私募债”累计罚没20.68亿元。加强合规政策理解和执行是商业银行面对日趋复杂内外部经营环境,保证稳健运行,提升高质量发展和处置不良贷款的重要政策。践行合规政策具有“深入、快速、全面”的重要特点。图5从内控机构案例数量介绍了金融机构在内控操作违规上的案件违法数量统计情况,违规案件违法主要集中在农村商业银行、六大国有银行以及信用社。

图5 2017年各类机构内控以及操作违规案由数量(单位:件)

四、防范不良贷款的对策建议

(一)不良贷款暴露解决对策

经济周期、货币政策以及利率市场化都具有周期性质,不良贷款暴露主要是由于信贷政策、信贷利率以及信贷额度松紧造成资产质量的高低,从而影响信贷措施,影响信贷手段和风险控制措施。因此应该采取以下几个方面策略,一是加强对周期研究,提前做好风险预警措施。预先对经济走势、货币政策走势情况进行有效把握,提前做好相应的风险预警措施。二是制定有效的信贷措施。根据行业、担保类型制定适合周期性、行业性、地域性以及区域性的信贷措施,争取做到有的放矢,形成有效的信贷措施。三是制定严格的风控措施,不仅要结合信贷措施以往的效果,同时也结合市场情况、收息情况以及风险控制情况及时调整风险控制措施,制定有效的风险控制流程。

(二)不良贷款处置效率对策

不良贷款处置效率加强,有赖于以下几个方面,一是加强政策解读。政策具有敏锐性、及时性、针对性,紧跟监管重点,及时解读外部监管规范以及规章制度,跟踪法律法规、监管规范发展变化,收集各地监管部门监管信息,评估影响及时落实。二是完善监管系统。通过科技手段加强管理系统模块改造,从问题录入到问题整改到问题督改实现全流程闭合管理,满足内外部检查问题在线核查和统计分析需要。通过“线上线下、联动促改”的方式,紧盯高风险问题、重视中风险问题、关注低风险问题。三是丰富监督管理方式。新技术条件下银行业作案手段呈现机构化、网络化和隐蔽化等特征,加强全覆盖,特别是重点领域和关键环节,加强“深化整治”,严格执行“不迟报、不漏报、不错报、不瞒报”,完善制度、机制、流程、系统体制机制。四是建立监管文化。加强座谈会、汇报会交流活动,提升员工合规风险意识,加强新产品、新业务学习能力、驾驭能力,筑牢内部控制管理基础。

五、结语

商业银行不良贷款已成为商业银行有效经营的短板,不良贷款暴露和处置效率不仅影响到商业银行自身经营活动,同时对商业银行业务规模扩大、产品丰富以及科技创新发展都会带来巨大影响。因此解决商业银行不良贷款是一件非常重要而且必要的事情。本研究通过对商业银行不良贷款产生原因进行分析,不仅对其暴露因素分析,同时也分析其处置速度和效率,有利于客观把握商业银行不良贷款产生原因,提升不良贷款的处置速度和效率,提升商业银行资产质量,促进商业银行更好的扩大经营。