试论比喻义

2018-09-04张薇薇化振红

张薇薇,化振红

(南京师范大学 文学院,江苏南京 210023)

汉语词义与修辞手法有着密切的关系,王力在《汉语史稿》就曾提到:“词义的变迁和修辞学的关系是很密切的。在许多情况下,由于修辞手段的经常运用,引起了词义的变迁。”[1]韩陈其在《汉语词汇论稿》中作了进一步说明,他认为引起词义变迁的修辞手法有很多,最常见的是借代,其次是比喻以及委婉、夸张,等等[2]。借代、比喻等修辞手法在整个词义演变中起到了举足轻重的作用,那么作为修辞手法的比喻到底是如何影响词义的呢?

一、比喻造词和比喻生义

符淮青在《词的释义》中指出,比喻义是指词的比喻用法固定下来形成的意义。比喻义的来源主要有两种情况:一是从本义、基本义产生的比喻义,二是从引申义产生的比喻义[3]。可以得出,比喻义是由词的本义、基本义或者其他引申义通过比喻的修辞手法引申并固定下来的新意义。词的比喻义不是一个词在某个临时性语境中的比喻用法。比喻用法是修辞上的打比方,它所产生的意义具有时过境迁的特性,没有稳定性可言。如:

(1)鲁迅的第二个特点,就是他的斗争精神。……他在黑暗与暴力的进袭中,是一株独立支持的大树,不是向两旁偏倒的小草。(毛泽东《论鲁迅》)

这里的“大树”比喻鲁迅,也包括了那些具有斗争精神的人。“小草”则比喻那些立场不坚定的人。但这样的释义只是“大树”和“小草”在具体的语言环境中通过比喻手段所获得的临时语境义,离开了这个语境,这样的意义也就不存在了。这种临时语境比喻义既不会被人们经常拿来运用,更不会被收入词典作为词语的义项。

但是,当词语的比喻用法固定下来,就会形成一个能够脱离语境而意义不会发生改变的比喻义。一个在词义系统中占据了一席之地的并得到了人们认可的比喻义,它的意义内容在词语形式中,可以表现为一个新的词语或者增加原有词语的义项。比如“佛手”,就是指一种果树,它的果实的形状如半握之手,因此而得名。这个比喻义使得“佛手”这个新词语产生了。又如“知音”,本指通晓音律,后来喻为知己。比喻义“知己”的产生,仅仅是使得“知音”这个词语增加了一个新的义项。前者因为比喻义的固定而产生了新的词语,可以叫比喻造词,而后者则可以叫做比喻生义,因为仅仅是词语的本义或者其他引申义的比喻用法稳定下来,形成一个新的义项,没有增加新的词语。

关于比喻造词,任学良在《汉语造词法》一书中说:“比喻造词法的特点是,用他事物的形象来指称本事物,而且本事物并不出现。这是修辞学上的‘借喻’。”[4]205修辞学上的借喻是指全然不出现本体,也不出现比喻词,而只用喻体来作为本体的代表,即只出现喻体。如:

(2)我一早晨跳上火车,扑着祖国的心窝奔去。(《杨朔散文选·用生命建设祖国的人们》)

(3)大赤包脸上的雀斑一粒粒的都发着光,像无数的小黑枪弹似的。(老舍《四世同堂》)

例句中的“雀斑”是指人脸上生的一种黄褐色或黑色小斑点,因其类似麻雀身上的斑点而得名,并不是指真正的麻雀身上的斑点。从“雀斑”的词汇意义可以看出本体和喻体已经融为一体,修辞手法已经固定在了词汇意义中。例句中老舍甚至又将其作为一个新的本体比喻成“小黑枪弹”,但是这还

例句就属于借喻的情况,直接用喻体“祖国的心窝”代表了本体“首都北京”。这种修辞学上的借喻在词汇学中,有时候可以直接导致一个新词产生。只是处在修辞用法的阶段。

任学良将这种通过比喻用法而产生的词叫做比喻词,他还提出比喻词所必须具备的三个条件:喻体能直接代表本体,甚至和本体合二为一的;比喻义已经在语言里扎根儿,词典可以收进去列为一个义项的;喻体已经抽象成词的[4]216-217。除此之外,他还介绍了两种比喻造词法,一种是完全新造,另一种是采取移花接木的办法。“移花接木”就是指利用旧词创造新词[4]217-218,属于完全新造词一类。他以“仙人掌”举例,认为这是词汇里原来没有的,是人们凭借着想象,认为这种植物像仙人的手掌,于是就造出来新的词语,这属于比喻造词。所谓的“移花接木”,他举了“酝酿”一词,并通过词义模型图明确指出,“酝酿”是把表示酒的“发酵的过程”移到“准备工作上去”,这就是“移花接木”一类的造词。但是我们可以清楚地看到“酝酿”一词的本义和比喻义之间是有引申过程的,而且表示“制酒”的本义并没有消亡,甚至我们今天还在使用。如“这坛酒酝酿了很久”,从本义引申出来的“做准备工作”这个比喻义,仅仅是使“酝酿”这个词语增加了一个新的义项,并没有产生新词语。所以,认为这种情况仍然属于比喻生义的范畴。

二、比喻造词和比喻生义的辨析

关于比喻造词和比喻生义的辨析可以从两个方面考虑:比喻义在词义链条上所处的环节,比喻义的固定是否使得词语的数量发生变化。

当比喻义是在至少有两个义项的词语内部产生时,比喻义产生的结果仅仅是使得一个词语内部的词汇义增多。比喻义产生的基础是本义、基本义或者其他引申义。

关于比喻义与引申义之间的关系,学界大致有两种观点。一种是认为比喻义和引申义在词义系统中是处在同一平面的。周光庆在《古汉语词汇学简论》中指出:“词义的派生方式,是根据客观事物之间的这种关联,和由这种关联所引起的相应联想的形式来区分的。概而言之,主要有比喻的方式,借代的方式和引申的方式三种。”[5]周光庆将比喻、借代和引申放在同一个平面来分析词义的演变。另一种是认为比喻义是众多引申义中的一种,如罗正坚在《汉语词义引申导论》中提出:“比喻引申只是词义引申中的一种,比喻引申和借代引申才是在一个平面上相互并列平行的,用同一个标准分类的,都统属于词义引申之内,这是从修辞角度来分类的……汉语的词义引申虽然不完全都与修辞上的比喻和借代有关,但是从修辞角度来谈引申词义,主要是比喻引申和借代引申。”[6]肖模艳也认为,比喻义应该与本义有衍生关系,所以比喻义应该属于引申义,是其下位概念[7]。这两种观点形成的前提条件都是针对某一个词语至少有两个意义而言的,比喻义的产生只是增加了某一个词的词汇义项。在这一前提下,很显然罗正坚的说法要比周模艳的说法更深入一些。词除了它产生之初所代表的那个意义外,其余的意义大部分都是通过各种途径引申得来的,都可以叫做引申义。只不过引申的方式从修辞角度来分析,有的属于比喻,有的属于借代,有的属于委婉、夸张等。总之,词义的演变是和比喻是分不开的。

但是,还应该注意到另一种现象,就是那些依托比喻义而产生的新词语。比如“猴头”“狐疑”“影附”,这些词都只有一个意义,虽然当两个语素组合在一起时有字面上的表层意义,且符合逻辑常理。“猴头”就是猴子的头,“狐疑”就是狐狸怀疑,“影附”就是影子附着形体。但是在实际的语言环境中,人们几乎不会使用词形的表层意义,经常使用在语言环境中的是其深层的比喻义。深层的比喻义才是新词产生最主要的动因,离开这个比喻义,这个词语也是不存在的。“猴头”就是指形状像猴子头一样的一种蘑菇,“狐疑”就是指具有像狐狸一样的品性——怀疑和猜忌,“影附”就是指像影子一样去附会。诚然,不能否定的是表层意义是深层比喻义产生的基础,但是比喻义才是新词形产生的根基,词语的形式一开始就和比喻义的内容紧紧结合在一起。在这种情况下这些比喻义是固定的,而且也是人们经常在使用的,但却是不存在引申关系的,这样的词语如“棋跱”“地芥”“鱼贯”、“龟缩”,等等。另外,有时候新词语的产生并不表现为新的词语形式的增加。比如“龙眼”“鸡眼”这一类词,它的表层意义人们偶尔也在使用,如:

(4)此龙者,殃累宿积,报受生盲。如来自前正觉山欲趣菩提树,途次室侧,龙眼忽明,乃见菩萨将趣佛树。

(5)布农人家里杀鸡,小孩禁食鸡的头部、眼睛、胃、爪和臀等,传说吃鸡头会生病,吃鸡眼会每天流泪,吃鸡胃身上会红肿。

例子中的“龙眼”和“鸡眼”都是指真正的龙眼睛和鸡眼睛。但是这与表示水果的“龙眼”和表示疾病的“鸡眼”之间没有任何意义上的联系。《汉语大词典》对“龙眼”的解释有两条:一是常绿乔木。羽状复叶,小叶椭圆形。花小,黄白色,圆锥花序。木质致密,可以制器具,是我国福建、广东等地的特产;二是指这种植物的果实,为果中珍品,也称桂圆。对“鸡眼”的解释也有两条:一种不符规定的劣等钱币;一种是病名,由局部表皮久受压迫或摩擦,脚掌或脚趾上生的小圆形硬结,有压痛。因此,表示龙眼睛的“龙眼”和鸡眼睛的“鸡眼”,与表示水果的“龙眼”和表示疾病的“鸡眼”应该是属于同形同音词,也就是词语的读音和写法一样,但在意义上没有任何联系,对于同形同音词学界普遍认定为多个词。这种情况最终也导致了词语数量的增加。

所以,比喻义在词义链条上所处的环节,应该有两个层面。一种是以比喻义作为词语产生时最初的意义,事物或现象象什么就用什么来命名;另一种是比喻义只是某个多义词的一个义项,是从本义或者其他引申义通过比喻的方式引申得来的。在词义的链条上,前者是处在词义链条的第一环节,后者则处在词义链条上除第一环节以外的任意一节骨眼上。

郭伏良在《汉语比喻造词的类型与色彩》一文中从词义现象和新词产生的角度,对比喻造词和比喻生义进行了区分:“比喻造词就是通过比喻手法创造新词,如‘猴头、雪白、喇叭花、面包车’等都是用比喻法造出来的新词语。比喻造词既不同于已有的词增加比喻义,也不同于词的结构分析。已有的词产生比喻义,如‘起飞’这属于一词多义现象,不能看作通过比喻创造了新词。有的论著认为,某个词,其比喻义一经形成,人们便相沿习用,天长日久,这个词的比喻义便成为它的一个义项,这便是比喻构词的过程,这显然是把词义现象与新词产生混为一谈。”[8]郭伏良认为,一个词语的比喻用法稳定以后,被社会认可,那么这个词的比喻义就产生了。这是在词语原有的词义基础上增加了一个新的义项,使得一个词内部的词义数量增加,是一种词义现象。然而如果随着一个新比喻义的产生,一个新的词语也产生了,那么这就属于比喻手法创造新词。其实,新词语的产生必然会引起词语数量的增加。增加词语义项的词义演变现象并不会引起词语数量的增加,它所能引起的只不过是使某个词语内部的义项数量增加罢了。

在《汉语大字典》中,“起飞”有两个义项:一是飞起来,开始飞行。一是喻飞速发展。很明显第二个义项是第一个义项通过比喻用法引申得来的,它已经稳定下来,形成了一个固定的意义,往往指某件事情的发展过程。如:

(6)作为时代的先行者,厦门人特别是湖里人是多么自豪!然而,经济起飞的必要前提机场在哪儿?码头泊位在哪儿?(陈慧瑛《心若菩提》)

例句中“起飞”是指经济的飞速发展,可见“飞速发展”这一比喻用法已经稳定下来,形成了固定义,并被人们广泛使用。这一类词还包括“光明”“高峰”“暗礁”“骨肉”“项领”,等等。

因此,当一个比喻义最终固定下来是引起词语数量增加的话,那么它的固定肯定是伴随着一个新词语的诞生,这就是比喻造词。而比喻义的固定没有引起词语数量的增加,而导致某个词语内部的词义数量增加,这就是比喻生义。

三、比喻造词和比喻生义产生的机制

一个稳定的比喻义在词汇系统中往往会产生一个新的词语或是增加原有词语的义项,这首先是由比喻义本身所具有的、能够使事物的形象变得具体生动的本质特性所决定的。我国是一个富于修辞使用的国家,其中比喻的运用历史最为悠久[9]。早在三千多年前的夏桀时代,人们就用比喻来诅咒夏桀:“时日曷丧?予及汝皆亡!”。这里的“日”是借喻,指暴君夏桀。在我国第一部诗歌总集《诗经》中,也能发现许许多多的比喻踪迹。“硕鼠硕鼠,无食我黍!”,诗中用“硕鼠”来比喻贪婪的剥削阶级。“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”诗中用了多个比喻来形容庄姜的美貌:她的手就像刚发芽的嫩草,她的肤色就象那洁白的玉脂,她的脖颈像天牛的幼虫那样洁白丰润,她的牙齿象葫芦的籽。通过比喻,庄姜的美变得形象又生动。可以说,运用比喻最基本的要求就是使表达的内容变得更加形象和生动。不管是创造新的词语还是给词语增加新的意义,它们都属于表达内容的范畴,同样具有追求形象、生动的特点。

其次,是由人们在交际过程中追求表意生动、具体的主观意图所决定的。语言是人类最重要的交际工具,它是为整个人类社会服务的,是人类特有的一套音和义相结合的符号系统,而词汇又是使语音形式和意义内容能够在语言中呈现出来的重要载体。词是最小的能够独立运用音义结合体,给词加上一定的语调,就可以单独成句。即使是复杂的句子也是由词按照一定的语法规则,再加上语调组织起来的。在交际中,除了刻意追求表意的晦涩、深奥外,大多数情况下,人们都会希望自己的表达内容能够生动具体,使对方能够准确地接收话语信息。因此,在创造新的词语和增加词语的新意义时,为了适应交际的需要,人们往往也会选择形象、生动的比喻修辞手法。

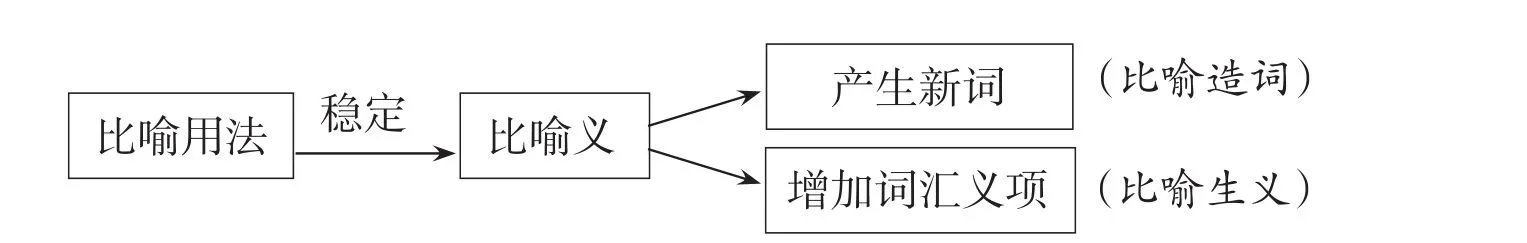

比喻义能够使事物变得生更加形象、生动的这一本质特性与人们在创造新的词语以及增加词语新意义时,追求表意生动、具体的主观意图不谋而合。笔者对词语的比喻用法、比喻义、比喻造词以及比喻生义之间的关系进行了简单梳理,图1所示:

图1 词语的比喻用法、比喻义、比喻造词以及比喻生义之间的关系

总之,一个词语的比喻义是它的比喻用法经常运用的结果,比喻义的形成必须经过比喻用法这一环节。有的时候,随着比喻义的产生会诞生相应的新词语,而有的时候仅仅是增加某个词的词汇义项。判断一个比喻义的产生到底是属于比喻造词的范畴,还是比喻生义的范畴,最直接的一个判定标准就是看这个新生的比喻义到底处在词义链条的哪一个环节。如果是处在最开始的那个环节,就属于比喻造词的范畴。但如果是处在其他环节,那就属于比喻生义的范畴。其次是看比喻义的产生到底有没有增加新词,如果使得词汇数量增加,就属于比喻造词。如果没有增加词汇数量,就属于比喻生义。