涨墨的根源以及对于书法本体语言的影响

2018-09-04

董其昌在其 《画禅室随笔》中说:“用墨,须使有润,不可使其枯燥。尤忌茖 (nong音农)肥,肥则大恶道矣。”用现代汉语说是:“用墨一定要滋润,不要因为缺少水分而枯燥。更要忌讳墨色又深又浓,用墨肥胖无力,用墨肥胖无力是不正之道!”

在古代书法世界里,宣纸与墨锭之间的媒介是水。当水融合墨,与纸相呼应,出现 “浓、淡、干、湿、焦”的层次时,墨法成为一种重要的书法艺术造型语言。它在中国画黑白世界里的重要地位是无法取代的,但在书法领域里,与笔法、字法、章法相比较,墨法在书法造型的语言上的独立性显然不如前三者,客观地讲,只有在前三者的基础上,墨法才能彰显其造型的意义。与此相反,有人把 “墨法”作为董其昌的重要贡献之一,认为这是董其昌对书法理论领域的扩展。对于书法理论来讲,这无可厚非,因为理论需要将整个体系分割为几个要件,分别加以研究。但对于书写来讲可能是个误区,因为一笔下去,笔法、字法、章法俱在,难以分割,无法单独实现。近年来,有人专用淡墨书写,但在笔法、字法皆不精的前提下,所谓的 “墨法”无法单独支撑起整件作品。

那么,墨法是否可有可无,对书法本体语言影响是什么呢?

首先,墨法之所以能成为一种书法语言,是由于它在书法传达与表现的领域里无可替代。“中国人对语言持有一种观念:‘言不尽意’。人们认为语言无法详尽、准确地表述与事物接触时的所有感觉,因此致力于在语言之外发展帮助表达的符号系统。”[1]墨法正是帮助表达的符号系统。没有淡墨的参与,董其昌难以形成秀润淡雅的书法风格;没有涨墨的出现,王铎难以纵横开合,抒发心中块垒。但是,墨法成为一种书法语言本身也需要时间,需要过程。其实,书家对于墨法的关注很早就开始了。汉末书家已经利用焦墨枯笔,即在墨汁不足的情况下继续行笔而形成 “飞白”,创造了特殊的书体——飞白体。萧子良说“飞白”始于蔡邕。相传东汉灵帝时,修饰鸿都门,工匠以刷白粉之帚写字,蔡邕因之受到启迪,乃作 “飞白书”,这种书体多见于汉魏宫阙题字。在宋代姜夔 《续书谱》里有一章论墨:“凡作楷书,墨欲干,然不可太燥。行草则燥润相杂:润以取妍,燥以取险。”这是对墨法方法论比较详实的记载。清周星莲在 《临池管见》中说:“用墨之法,浓欲其活,淡欲其华……不善用墨者,浓则易枯,淡则近薄,不数年已淹淹无生气矣。”按照董其昌的想法,墨法“肥则大恶道矣”,肥而溢出的 “涨墨”更是野狐禅与邪魔外道。墨法与纸法一样,是随着书学的发展而出现的。比如 “涨墨”是指墨汁浸润到笔画以外,也称 “湮墨”。这种 “涨墨”直到明代都被认为是书法的禁忌,到了清代才有书法家打破这一清规,如何绍基、张裕钊。但即便在这个时代,与何绍基同时的朱和羹也在反对 “涨墨”,他在《临池心解》中说:“墨不旁出为书家上乘……有余墨旁出,字之累也。”

其次,水墨不分与水墨相分。严格来讲,墨离不开水,无水难以谈墨。今人与古人用墨的最大差别是古人研磨,即在砚台中倒入水,然后用固体的墨块进行研磨,形成水墨,以供书写。这也常常是古代文人常常书童随行,其主要的任务是 “抻纸研磨”。然而,现代人书写在大多数情况下是用墨汁兑水,少了古人“研磨”的程序。其实,纸、墨、砚是三位一体的,因为无砚难以 “发墨”,墨无纸难以尽现其精髓。换句话说,水是媒介,缺乏媒介,纸、墨、砚难以结合到一起。发的本义是开弓射箭,引申为开启。砚台以端砚和歙砚为好,因为这些石头的石质油滑细腻,不吸水,发墨效果好。尽管现代的墨汁仍然少不了水,但缺少了研磨就缺少了对媒介的把握与控制,缺少了水墨相合的物理变化。当代人使用墨汁书写所省略的研磨过程对于墨法是重要的,因为研磨的作用不仅在于水墨相合,还在于去除墨的滞性,无论墨色如何黝黑都能行走自如。还有一点是研磨随心,即研磨的过程也是静心的过程,也是心与水、与墨、与砚相融合的过程,此中奥妙需要书家自己体会。简单来讲,研墨的过程就是使水墨不分的过程。

讲清水墨相分的道理需要从墨的由来开始。墨由墨烟而来,墨烟的原料包括桐油、菜油、豆油、猪油和松木;其中以松木占十分之九,其余占十分之一。烧松取墨烟,辅以动物胶等材料加工而成。好墨的标准是黑而不滞,以水研磨易化为上。研好的墨时间长了会脱胶,即墨烟与动物胶脱离,故古人不喜欢使用隔夜墨。因为水墨脱离,成为宿墨。运用这样的墨书写,由于墨胶沉淀,而水分活跃,故有中锋线条两侧涨出的效果,产生一种特殊的立体效果,后人将这种效果发展成为一种用墨方法,称 “涨墨”。只是使用这种方法完成的作品在装裱时需要注意,因为水性活跃,有可能造成 “跑墨”现象。

其三,运用涨墨的书家并不多,而理论上把这类尝试说明白的就更少。无论浓、淡、干、湿、焦怎样变化,它都与水分有关。书法有筋骨血肉之说,其中血是指水,肉是指墨,墨无水则成干柴,水太多则臃肿无力。涨墨与墨猪最大的区别是涨墨的笔法清晰而不臃肿,劲利内涵而不无力。从笔法上来讲,涨墨只是运用胶水分离的特点在墨法上别开生面;而墨猪是运用水墨在纸面的扩张而掩盖笔法的不到位。由于笔法不到位而水墨扩散,必然臃肿无力。直白地讲,这是大力士与虚胖子的区别。

唐,武则天, 《升仙太子之碑》碑额选字。字体采用“飞白”,俗称 “笔花”的手法,是采用墨法和字法变化进行书写的书法。

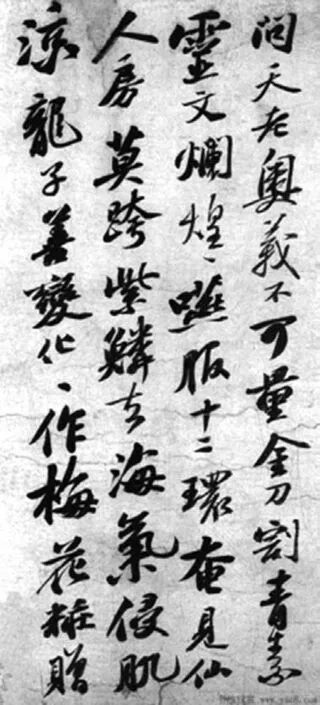

宋,苏轼, 《李白上清宝鼎诗二首卷》局部。在“用墨须使有润”的方面,苏轼是一个典范。在字里行间的从容与优雅之间,墨气淋漓而不肥厚,气息润泽而不乏力。

明,董其昌, 《书画合册》。墨法上无论浓、淡、干、湿,笔笔到位,整体来看,自有一种爽朗的精神气。

清,何绍基,对联。加入北碑内容的何绍基书法对于董其昌为代表的帖学传统是一种突破。

从艺术发展的角度来看,涨墨运用水墨分离的特点进行墨法拓展是一件有意义的探索。从艺术欣赏的角度来讲,浓、淡、干、湿、焦都属于感性欣赏的范畴,超出传统墨法的涨墨反应了水墨不受书写者的控制而溢出的效果,这与董其昌理性派 “意在笔先,字居心后”的主张相违背。然而,事情并非如此简单,往往是在古人认为无路可走的地方,后人加以开拓进取,另创天地。何绍基在运用涨墨的时候,在内心里也是有意识的控制着,只是控制的内容与传统不一样,而是把似乎超出控制的 “涨墨”控制到自己的书法语言体系之内。确切地讲,他在执笔上选择 “回腕高悬”的特别方法,运起笔来很不自然而且吃力,他自己也说 “通身力到,方能成字,行不及半,汗浃衣襦”。 (跋 《张黑女墓志》)所以,他故意使理性不能充分控制毛笔运行,进而达到书法稚拙而活泼的效果。试问,这是真的是失去控制了吗?显然不是,涨墨显然被整合为理性的书法语言,甚至何绍基选择 “回腕高悬”这种不自然而且吃力的方法都是理性的结果。

那么,涨墨对于书法本体语言的影响是什么呢?

首先,涨墨对于笔法本身没有新突破,但对笔法应用的情绪产生了影响。也就是说,涨墨并没有影响毛笔的运行轨迹,但在笔墨交融的直觉层面上丰富了水墨倾注而下的快感,对于书写者来讲,这是一个不同于以往的重要情感体验。从技术上来讲,运笔动作要在水墨倾注而下的时间内完成,这既是一种挑战,也是一种自我认知,在水墨俱下感性世界与完成运笔轨迹的理性世界交融的状态里成就一种书写者人格上的自我满足。这种满足既有对世界难以言表的认知,又有自我实现的价值。具体来讲,涨墨边缘千变万化尽显于理性世界之外,倾注而下的胸中块垒、万马千军隐于墨色之中,这种出于规矩又超越于规矩的涨墨,与书写者的内心构成了一种超越束缚、一吐为快的心理同构。即人类渴望感性对于理性的超越,又渴望在理性中找到自我的存在。

日本江户时代后期高僧,良宽, 《屏风书》。良宽将涨墨法作为重要的造型语言,成就境外之象。这种墨法语言直到明代都被认为是禁忌。

清,王铎,行书立轴局部。涨墨为清代书坛带来了新的面貌,这源于对碑学书法的深入。

其次,涨墨改变了传统的以单字为核心的微观结字法,代之多字组合关系为核心的宏观结字法。从现象上来讲,涨墨为字法中提供了一种边缘模糊的笔画形态。这种形态与清晰的点画边缘相比具有一种来自点画内部的运动扩张感,这与碑学书法强调笔道自身的内涵是分不开的。从字法规则来讲,这是对既有规则的突破,这种突破导致了以单字为核心考量点画结体的方法转变为以多字关系为核心的单字结体法。在这种新的方法里,随着视域的广度增加,单字的结体等同于原有方法里对于单个点画的考量。这种新型的结字观从传统的、主要以单个汉字的完美考量过渡到多个汉字联动的、对比相生的结字观。

其三,涨墨在章法上成为整件作品的视觉聚焦点,这与传统书法平面化的视觉相比形成了一种突破。确切来讲,涨墨为章法增添了视觉的音乐感和节奏感。这种节奏感以涨墨形成的墨块为核心,以周围点画为辅向四周荡漾开去。这与唐楷从一而终的节奏感截然不同。具体来讲,涨墨在一幅作品中可以多次出现,但每一次的形态随着字形不同,用墨量不同以及纸的承载力不同而变化各异。这形成了类似于交响乐的多声部合唱和多声部轮唱,整个书法作品的视觉艺术表现力得以大大加强。书法从这时起更加明确了艺术的自觉。

基于以上提到的涨墨对于书法本体语言的影响,可以清晰地看到涨墨的出现影响了书法创作的意图,即以书写记录为主的传统型书写向着以表现抒发为主的艺术型书法转变。在这个过程里,点画已经由主要为识别的功能进化到涨墨为艺术的视觉语言,换句话讲,涨墨标志着书法功能从实用转向了艺术。客观来讲,这并不是一个伟大的时刻,因为历史都是如此这般一步一步推进的,只是这一点上发生了质变而已。深入来讲,书法史的面貌往往是由于不同的观念导致不同观察视角,比如清代阮元与包世臣从笔法的角度重新追溯历史,提出了碑学书法方为正宗的观念。由不同的观念导致不同的理解,比如,碑学书法认为北碑是书法正途,帖学书法只是以讹传讹的等外之物。由不同的理解导致不同的架构,比如以转折为主的帖学框架让位于以笔道为主的碑学框架。而不同的架构导致不同的面貌,比如董其昌书法与何绍基书法的面貌截然不同。

然而,无论操持着什么样的观念,运用什么样的笔法,创造出多么与众不同的面貌,书法艺术核心的内容仍然是精神的高度。也就是说,艺术的自觉和艺术语言的丰富并不意味着艺术内涵随之递增,相反,依附于书写的艺术创造由于摆脱了功利目的的直接干扰而显得更加具有精神的高度与力度。

唐,柳公权, 《玄秘塔》局部。涨墨只是一种方法的创造,尽管它意味着书法作为艺术的自觉,但一种方法的创造并不能代表艺术高度的提高。在唐代柳公权 《玄秘塔》面前,王铎显得造作。