阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死临床疗效

2018-09-03张月秋李莹

张月秋 李莹

作者单位:154600 黑龙江省七台河市人民医院神经内科(张月秋);齐齐哈尔建华医院(李莹)

随着人口老龄化加剧、饮食结构改变及生活节奏的加快,急性脑梗死的发生率明显增加,且呈年轻化趋势,其发病率、致残率和复发率均较高,严重影响人们日常生活和工作学习。急性脑梗死发病的主要原因为供应脑部血液的动脉出现粥样硬化和血管栓塞,引起管腔狭窄、闭塞,导致脑部供血突然中断,局部出现急性供血不足,进而局部脑组织坏死而引发疾病[1],临床主要表现为发病突然,头痛、耳鸣、言语障碍、肢体偏瘫等。一旦发病需及时予以溶栓治疗,尽快恢复梗死区域脑组织血液供应,减轻神经功能损伤程度。疗效及安全性更好的药物对患者的预后具有重要意义。阿替普酶和尿激酶是临床常用的静脉溶栓药物,本研究对两种药物的临床疗效进行对比分析,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料 选择我院2016年2月~2018年1月收治的50例急性脑梗死患者,按照静脉溶栓药物不同分为两组,其中20例采用尿激酶治疗作为对照组,男11例,女9例,年龄47~76岁,平均(64.5±2.3)岁,发病至就诊时间为0.5~6h;30例采用阿替普酶治疗作为观察组,男16例,女14例,年龄49~78岁,平均(65.1±2.6)岁,发病至就诊时间20min~4h。两组患者均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》[2]中的相关诊断标准。排除有溶栓禁忌证、肝肾功能严重受损、收缩压>180mmHg或舒张压>110mmHg及妊娠患者。两组患者性别、年龄、发病时间等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者对本研究均知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法 两组患者在接受溶栓治疗前均记录一般情况并完善影像学检查,同时进行详细的神经系统评估,记录相应的神经功能缺损评分(NIHSS评分)。给予降低颅内压、稳定血液、维持水电解质平衡、改善微循环等常规治疗,并于院内时间1h内在溶栓时间窗内完成溶栓治疗。观察组采用阿替普酶治疗:将阿替普酶按0.9mg/kg剂量配制成1mg/L溶液,先将10%的药物静脉推注,其余90%的药物加入100ml生理盐水中静脉滴注,时间为60min。对照组采用尿激酶进行治疗:将注射剂量为125万IU的尿激酶加入100ml的生理盐水中,在40min内完成静脉滴注。在两组患者接受治疗的过程中均对血压、心率进行严密监测,当血压达到或超过溶栓临界值时采用药物纠正。

1.3 观察指标 ①治疗效果:基本治愈为治疗两周后NIHSS评分降低90%~100%,且病残程度为0级;显著进步为NIHSS评分降低46%~89%,且病残程度为1~3级;进步为NIHSS评分降低18%~45%;无变化为NIHSS评分降低或增高18%以内[3]。治疗总有效率=基本治愈率+显著进步率+进步率。②并发症:观察两组出血、再发梗死等并发症的发生情况。③两组住院时间和住院费用。

1.4 统计学方法 采用SPSS 24.0软件对本研究数据进行统计学分析,计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料以率表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

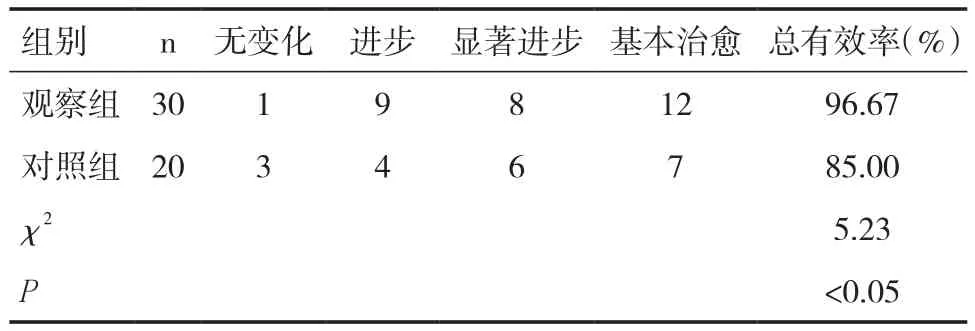

2.1 两组临床疗效对比 观察组患者治疗总有效率为96.67%,对照组患者治疗总有效率为85.00%,观察组临床疗效优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

表1 两组患者治疗总有效率对比[n(%)]

2.2 两组患者并发症发生情况对比 对照组患者发生消化道出血1例,再发脑梗1例,并发症发生率为10.0%(2/20);观察组患者出现再发脑梗1例,并发症发生率为3.33%(1/30),两组并发症发生率对比差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 两组住院时间及住院费用对比 观察组患者住院时间(14.3±1.1)d,对照组患者住院时间(13.4±1.3)d,两组住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组患者住院费用(13624.5±104.3)元,对照组患者住院费用(9682.4±115.2)元,观察组住院费用高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

脑梗死是常见的心脑血管疾病之一,多因动脉粥样硬化斑块受损脱落,形成血栓而发病。由于脑梗死发病突然,容易留有言语不利、肢体活动障碍等后遗症,且复发率较高,给患者造成的危害和心理压力较大,及时有效的溶栓治疗能够尽早疏通梗阻血管,改善梗死部位脑组织血供,增加缺血半暗带血流灌注,促进神经功能恢复。

尿激酶和阿替普酶在临床中常用于静脉溶栓,尿激酶为第一代溶栓药物,直接作用于内源性纤维蛋白溶酶系统,可激活血栓中和循环中的纤溶酶原,从而溶解血栓[4];阿替普酶是一种重组组织型纤溶酶原激活剂,为第二代溶栓药物,主要成分为糖蛋白,可直接通过赖氨酸残基与纤维蛋白结合,并激活与纤维蛋白结合的纤溶酶原转变为纤溶酶,降解血栓中的不溶性纤维蛋白, 其与尿激酶的主要区别在于定向作用于血栓部位,溶栓更快,同时由于其溶栓具有选择性,引起患者发生出血的几率降低[5]。研究表明[6,7]尿激酶和阿替普酶对急性脑梗死均有较好的疗效且安全性较高,但阿普替酶溶栓效果是否优于尿激酶尚未明确。本研究结果表明尿激酶和阿普替酶治疗脑梗死均可达到静脉溶栓治疗效果,与采用尿激酶治疗的对照组相比,采用阿普替酶静脉溶栓的观察组治疗总有效率更具优势,且并发症发生率相对较低,两组住院时间无明显差异,而观察组住院费用高于对照组。因本研究样本量较小,相关结果还有待积累更多病例进一步研究加以证实。

综上所述,尿激酶和阿普替酶对急性脑梗死均具有较好疗效,阿替普酶临床效果更为显著,并发症发生率较低,但住院费用相对较高,临床工作中应根据就诊条件和患者经济状况进行选择。同时,应加强急性脑梗死早期诊断的相关研究,重视急性脑梗死的预防,针对中老年高危人群定期进行健康宣教,从增强意识、饮食指导、预防用药、积极治疗原发病等多方面减少急性脑梗死的发生。