基于稳定碳同位素的寒地黑土区玉米水分利用效率研究

2018-08-31张忠学陈帅宏郑恩楠

张忠学 陈帅宏 陈 鹏 郑恩楠 刘 明

(1.东北农业大学水利与土木工程学院, 哈尔滨 150030; 2.农业部农业水资源高效利用重点实验室, 哈尔滨 150030)

0 引言

黑龙江省是全国重要的玉米生产基地之一,玉米总种植面积占全省粮食作物种植总面积的53.9%,总产量占全省粮食产量的56%,但目前该地区玉米生产仍以漫灌为主[1],通过田面蒸发和土壤渗漏损失的水量较大,水分利用效率偏低。因此,提出一种满足该地区玉米高产节水生产要求的灌溉方案,使玉米达到高产目的的同时,获得更高水平的水分利用效率,显得尤为重要。为实现上述目标,需要研究不同灌溉方案下玉米水分利用效率的变化规律,前人对水分利用效率的研究多集中在叶片水分利用效率(WUEl)[3]和产量水分利用效率(WUEy)[4]上。由于WUEl是基于气体交换原理计算出来的,只能用来解释植株瞬时生理状态,无法对作物生产力以及相当长一段时期内的作物水分利用效率作出综合反映[5]。而WUEy的测算需要大量复杂繁琐的工作,且在测量干物质和作物蒸发蒸腾量的过程中存在较大误差,所计算出来的WUEy准确程度不高。因此如何快速、有效、准确地评价不同灌溉方案下的玉米水分利用效率(WUE),成为该地区节水灌溉的研究重点之一[6]。

自然界的稳定碳同位素有2种,其中12C约占98.89%,13C约占1.11%。植株叶片在光合作用的过程中会对碳同位素进行判别,对重碳同位素(13C)有排斥作用,因此,植株在固定CO2积累生物量的过程中会发生碳同位素的分馏[7-8],使得作物组织CO2中13C与12C的比值小于空气中13C与12C的比值。Δ13C反映出细胞间CO2浓度与空气中CO2浓度的比值(Ci/Ca)在一段时间范围内的变化,间接地传递出干物质中13C和12C的比值相对于空气中13C和12C比值的偏离程度[9-10]。前人的研究发现,Δ13C能够很好地反映作物生育期WUEy的变化情况,同时可以对叶片瞬时水分利用效率(WUEi)和潜在水分利用效率(WUEn)做出推断[11]。目前,针对Δ13C与长期WUE之间指示关系的研究主要集中在水稻、大豆、小麦等C3作物以及一些木本植物上[12-15],对于玉米等C4作物的研究相对较少。相较于C3作物,C4作物通过光合作用同化CO2的过程更加复杂,因此环境条件的变化会使C4作物的光合作用以及碳同位素分馏作用产生不同于C3作物的变化规律[16-17]。

本文通过理论分析和田间试验相结合的方法,研究不同灌溉方案下玉米不同水平水分利用效率变化规律,分析不同灌溉方案下的玉米拔节和成熟2个时期叶片碳同位素分辨率(ΔL)以及成熟期果实碳同位素分辨率(ΔF)分别与不同水平WUE之间的相关关系,旨在进一步解释不同灌溉制度条件下玉米水分利用规律,找出适合东北地区玉米生产的最优灌溉制度,同时为寒地黑土区玉米WUE的研究提供一种准确、有效、快速的评价方法,为该地区玉米生产提供理论支撑及数据参考。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

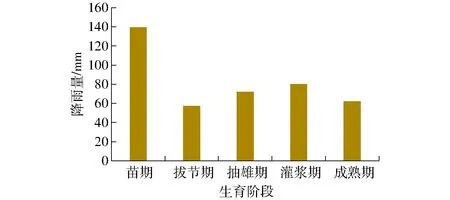

试验在黑龙江省大庆市肇州县农业技术推广中心进行。该中心地处125°17′57.70″E,45°42′57.50″N,黑龙江省西南部,松嫩平原腹地,属于大陆性温寒带气候,大于10℃活动积温2 845℃,无霜期138 d,多年的平均降水量为463 mm,本试验各时期期降雨量见图1。年风向多属于西南风和西北风,多风少雨,十年九春旱。试验供试农田土壤类型为碳酸盐黑钙土,基础理化性质:pH值6.4,耕层土壤(0~20 cm)基础肥力如下(均为质量比):全氮1.41 g/kg、全磷0.88 g/kg、全钾19.86 g/kg、有机质28.73 g/kg、碱解氮110.17 mg/kg、速效磷44.71 mg/kg、速效钾220.16 mg/kg。

图1 玉米各生育阶段降雨量 Fig.1 Rainfall during maize growth stages

1.2 试验设计

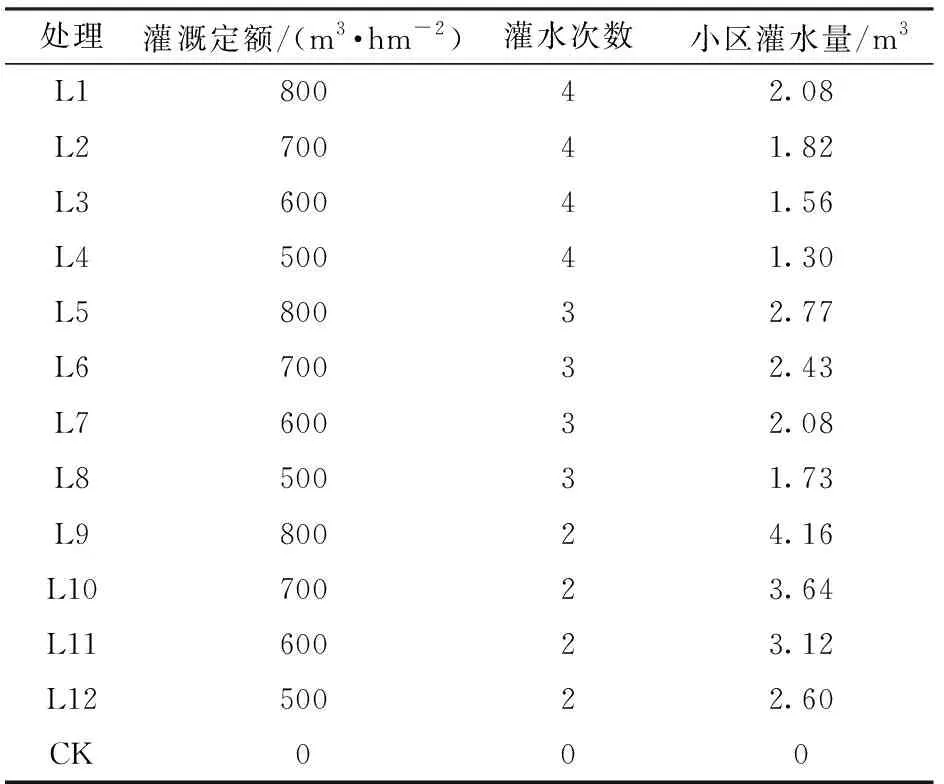

试验采用灌水定额和灌水次数2因素试验,试验处理方案见表1。灌溉量设置4个水平,依次为800、700、600、500 m3/hm2。灌水次数设置3个水平,分别为灌水4次(苗期、拔节期、抽雄期、灌浆期)、灌水3次(苗期、拔节期、抽雄期)和灌水2次(苗期、拔节期)。试验共计13个处理,以不灌水作为空白对照,3次重复,共计39个试验小区。小区采用随机区组布置,每个小区面积为104 m2(10 m×10.4 m),试验区总面积为0.41 hm2。试验区每公顷保苗67 500株,每小区16条垄,垄宽65 cm,植株间距23 cm,保护区宽度5 m,保护行宽1 m。

表1 试验处理设计 Tab.1 Design of experimental treatments

试验玉米品种为当地高产品种“大龙568”,于2017年4月21日施基肥,4月28日播种,6月13日进行苗期灌水,7月5日进行拔节期追肥和灌水,7月24日进行抽雄期灌水,8月25日进行灌浆期灌水,到9月25日成熟期结束,全生育期共150 d。4次灌水均在各生育阶段开始10~15 d进行,若该时段出现降雨,则灌水延后数天进行。试验所用的肥料为尿素(含氮质量分数46%),磷酸二铵(含氮质量分数18%、含磷质量分数46%)和硫酸钾(含钾质量分数58%)。各处理的施肥量相同,折算成元素量为施纯氮225 kg/hm2,施纯磷90 kg/hm2,施纯钾90 kg/hm2,氮肥按照基肥∶拔节肥为2∶1的比例分施。

试验灌水方式为喷灌,采用5983型摇臂式喷头(喷洒半径 9.0~14.0 m、流量0.74~1.02 m3/h),喷头安装在长1.5 m的支管上。灌水时将4个喷头分别布置在小区四角上,逐一对各小区进行灌水。为防止各小区之间发生水分交换,调节喷头射程略微小于小区长度,且在各个小区之间设置30 cm宽的缓冲区。灌溉所用水源为当地地下水,用管道末端的水表控制灌水量。

1.3 观测内容与方法

1.3.1土壤水分

从苗期开始(2017年5月16日),利用土钻每隔10 d取一次土样,每个试验小区取2个测点,测点间距大于1 m。取土深度80 cm,分为0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm、40~60 cm、60~80 cm,共5层。取出的土样在105℃干燥箱中干燥至质量恒定,测算每个小区的土壤含水率。各时期玉米耗水量计算公式为

(1)

式中ET1-2——玉米阶段耗水量,mm

n——土层总数目

γi——第i层土壤干容重,g/cm3

Hi——第i层土壤厚度,cm

Wi1——第i层土壤在时段初质量含水率,%

Wi2——第i层土壤在时段末质量含水率,%

M——时段内灌水量,mm

P——时段内降水量,mm

试验地地下水埋深较大(超过6 m),且地势平坦,不计地下水补给、深层渗漏以及地表径流。

玉米产量水平水分利用效率(WUEy)计算公式为

WUEy=Y/ET

(2)

式中Y——玉米产量,kg

ET——玉米全生育期耗水量,mm

1.3.2叶片水分利用效率和气体交换参数

于各个生育期内晴朗无云的09:00—11:00,利用美国LI-COR公司生产的LI-6400型便携式光合作用测定仪(LI-6400XT,LI-COR Corporation,USA),在每个小区内选取5株生长状态良好的玉米,测量其从上至下第3片叶的光合速率、呼吸速率以及气孔导度,每片叶片连续测量3次,取平均值。测定时设置叶室内光照强度1 500 μmol/(m2·s)、CO2浓度400 μmol/(m2·s),待叶片适应叶室内环境后进行测定。

叶片瞬时水分利用效率(WUEi)用作物通过蒸腾作用消耗一定量水所同化的CO2量表示,计算公式为

WUEi=Pn/Tr

(3)

式中Pn——净光合速率,μmol/(m2·s)

Tr——蒸腾速率,mmol/(m2·s)

叶片内在水分利用效率(WUEn)用作物通过蒸腾作用消耗一定量水所同化的水量表示,计算公式为

WUEn=Pn/Gs

(4)

式中Gs——气孔导度,mol/(m2·s)

1.3.3δ13C和Δ13C

于拔节期和成熟期在各个小区随机取3株玉米,将叶片从植株上分离,置于105℃干燥箱中杀青30 min,然后在70℃条件下干燥48 h,在干燥器中冷却至质量恒定。将干燥后的叶片进行研磨,过80目筛后装入样品袋中密封保存备测。同时将成熟期测产后的干燥玉米粒研磨,过80目筛后装入样品袋中密封保存。稳定同位素参数在东北农业大学农业部农业水资源高效利用重点实验室内进行测量,采用元素分析仪(Flash 2000 HT型)和同位素质谱仪(DELTA V Advantage,Thermo Fisher Scientific,USA)联用的方法测定叶片和果实的稳定碳同位素比率(δ13C)和稳定碳同位素分辨率(Δ13C)。

碳同位素参数值的计算采用国际V-PDB标准,根据FARQUHAR等[8]的公式计算δ13C值,即

(5)

式中 (13C/12C)sample——叶片或籽粒样品中的13C/12C比率

(13C/12C)standard——标准物质尿素中的13C/12C比率

样品的Δ13C计算公式为

(6)

式中δair——空气中CO2的Δ13C值(-0.8%)

δsample——测量得到的样品中Δ13C值

1.3.4产量

2017年9月25日进行玉米产量测算,按照对角线原则从每个小区中随机选取5个测点,每个测点连续选取5株玉米分别测量单株穗长、穗粗、单株穗质量、秃尖长度和百粒鲜质量。然后将玉米鲜粒放入70℃的干燥箱中干燥48 h,在干燥器中冷却到质量恒定,用精度为0.01 g的电子天平称量百粒干质量,装入样品袋中备用。各小区产量计算公式为

Y=W1/W2W3N

(7)

式中W1——玉米百粒干质量,g

W2——玉米百粒鲜质量,g

W3——玉米单株平均穗质量,g

N——每公顷玉米株数

1.4 数据统计分析

采用EXCEL 2013对试验数据进行收集与整理,运用SPSS 19.0(SPSS,Chicago,IL,USA)对玉米产量、叶片水平水分利用效率以及叶片和果实的Δ13C等进行方差分析(Analysis of variance,ANOVA),采用Duncan多重比较方法进行各处理的显著差异性分析,最后利用Origin 9.0软件绘图。

2 结果与分析

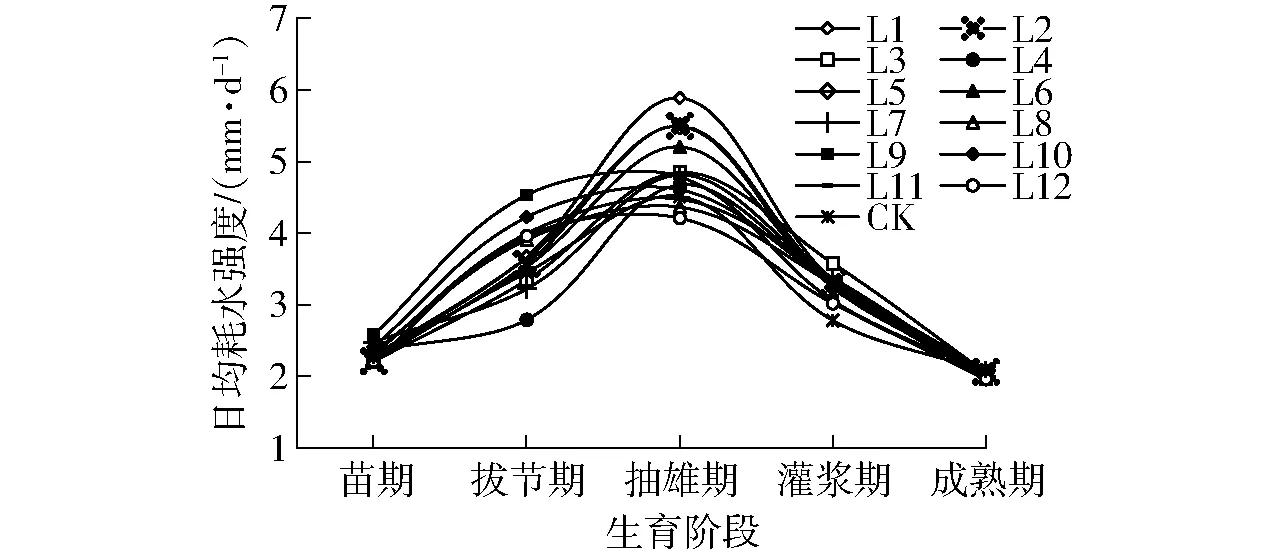

2.1 不同灌溉制度条件下玉米各生育期日均耗水规律

由图2可知,不同灌溉制度条件下各处理玉米生育期日均耗水强度均呈抛物线趋势变化,在苗期和收获期各处理的日均耗水强度较小且趋于一致。这是由于苗期植株叶面积较小,作物需水量主要以棵间蒸发为主,植株本身蒸腾能力较弱。处理L1~L8的玉米日均耗水强度均在拔节期到抽雄期达到峰值,随后大幅度下降,在灌浆期到成熟期下降速度减缓。在灌水次数相同条件下,随着灌溉定额的增加,玉米各生育期日均耗水强度呈逐渐增加的趋势,在拔节期处理L1的日均耗水强度最大,峰值为5.89 mm/d,比L2处理提高7%。处理L12的日均耗水强度最小,峰值为4.21 mm/d,比处理L1降低了30.5%。在灌溉定额相同的条件下,玉米日均耗水强度随灌水次数的增加而增大,处理L1的峰值比L5提高了7.2%。结果表明,玉米在拔节中期到抽雄末期生长最为旺盛,此时植株迅速生长,叶面积指数快速增加,植株的生长由营养生长逐步向生殖生长转变,同时7月气温较高,使得作物耗水量显著增加。在收获期植株衰老,生理活动减弱,呼吸作用大幅降低,因此收获期各处理日均耗水量降低且逐渐趋于一致。L9、L0、L11、L12、CK 5个处理的日均耗水强度峰值在拔节期提前出现,在抽雄期初期开始逐渐下降,并且这些处理的峰值明显小于L1和L2处理。这是因为灌水2次的处理在苗期和拔节期灌水量较大,超过了土壤饱和含水率,因此大量水分通过田面蒸发损失。

图2 各生育阶段各处理玉米日均耗水强度变化曲线 Fig.2 Daily average water consumption intensity curves of maize under different irrigation treatments at different growth stages

2.2 不同灌溉制度对玉米不同水平水分利用效率以及产量的影响

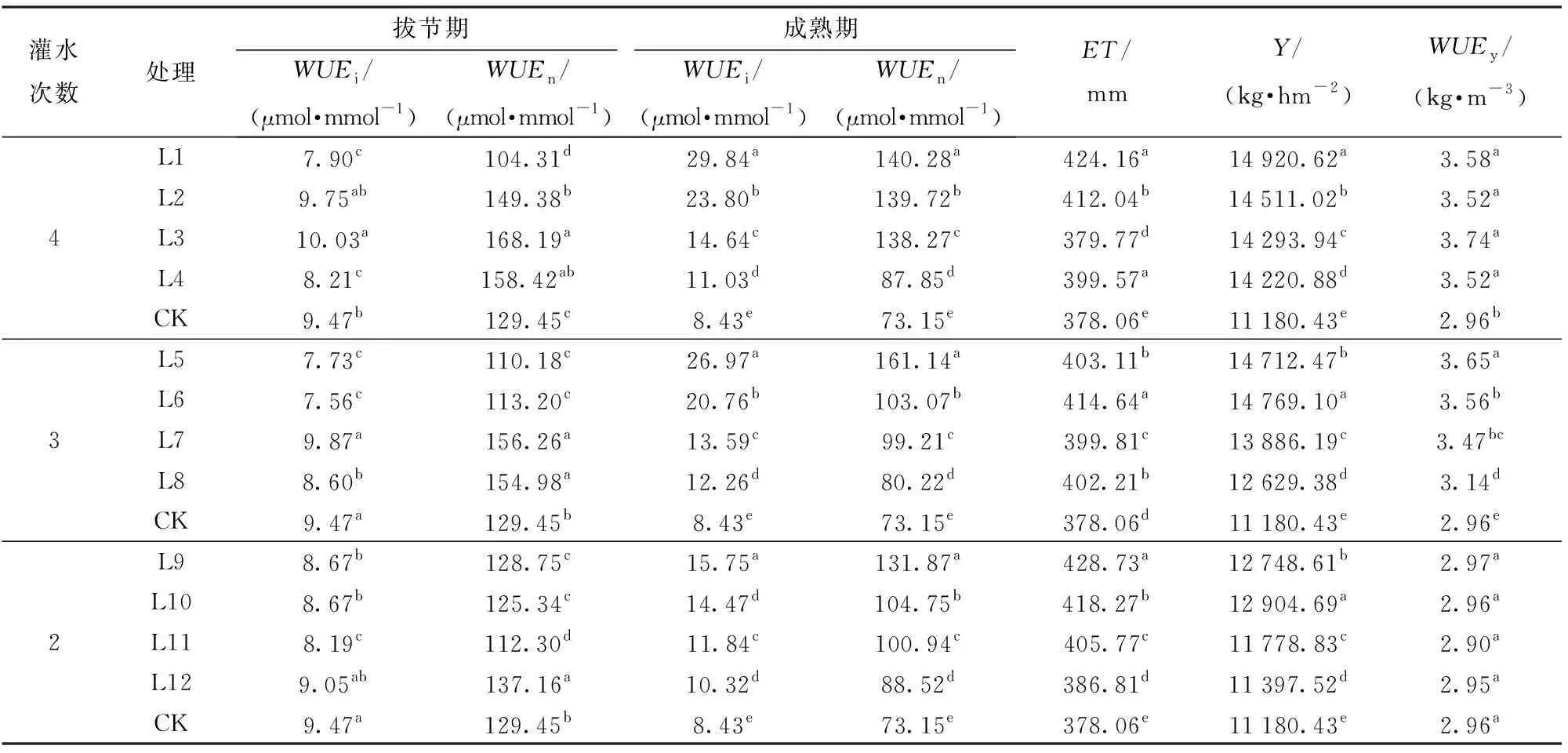

各处理玉米耗水量(ET)变化范围为378.06 ~428.73 mm,产量(Y)变化范围为11 180.43~14 920.62 kg/hm2。处理L9和L1的ET明显大于其余处理,这是因为灌水量超过了土壤饱和含水率,大部分灌溉水通过田面蒸发直接损失。3种不同灌水次数水平下玉米ET、Y均随着灌溉定额的增加呈增大趋势,且各处理值均显著大于CK处理。在灌水次数相同的情况下,各处理之间玉米ET、Y均表现出显著性差异(P<0.05),在灌溉定额相同的情况下,不同灌水次数之间玉米ET、Y差异不显著,说明玉米ET、Y主要受到灌溉定额影响,而对灌水次数的变化不敏感。不同处理玉米WUEy变化范围为2.90~3.74 kg/m3,L3处理的WUEy最大,L11处理的WUEy最小。在灌水次数为3次的条件下,各处理间WUEy差异显著(P<0.05),且显著高于CK处理,而灌水次数为4次和2次的情况下,不同处理(包括对照处理)间WUEy均未表现出显著性差异。处理L9、L10、L11、L12的Y、WUEy显著小于其余各个处理,说明在苗期和拔节期大量灌水,抽雄期和灌浆期缺水不利于玉米产量的形成,同时仍保持较大的耗水量,降低了水分利用效率。相较于产量最高的L1处理,处理L5在产量保持同等水平的情况下WUEy提高了2.0%,表明喷灌玉米在灌溉定额为800 m3/hm2、灌水次数为3次(苗期、拔节期、抽雄期)时节水高产效果达到最优。

表2 不同灌溉处理下不同时期玉米WUEi、WUEn、WUEy、ET和Y Tab.2 WUEi, WUEn, ET, Y and WUEy of maize under different irrigation treatments and growth stages

注:表中同一列不同小写字母表示处理之间在P<0.05水平差异显著,下同。

2.3 不同灌溉制度下玉米叶片和籽粒的碳同位素分辨率

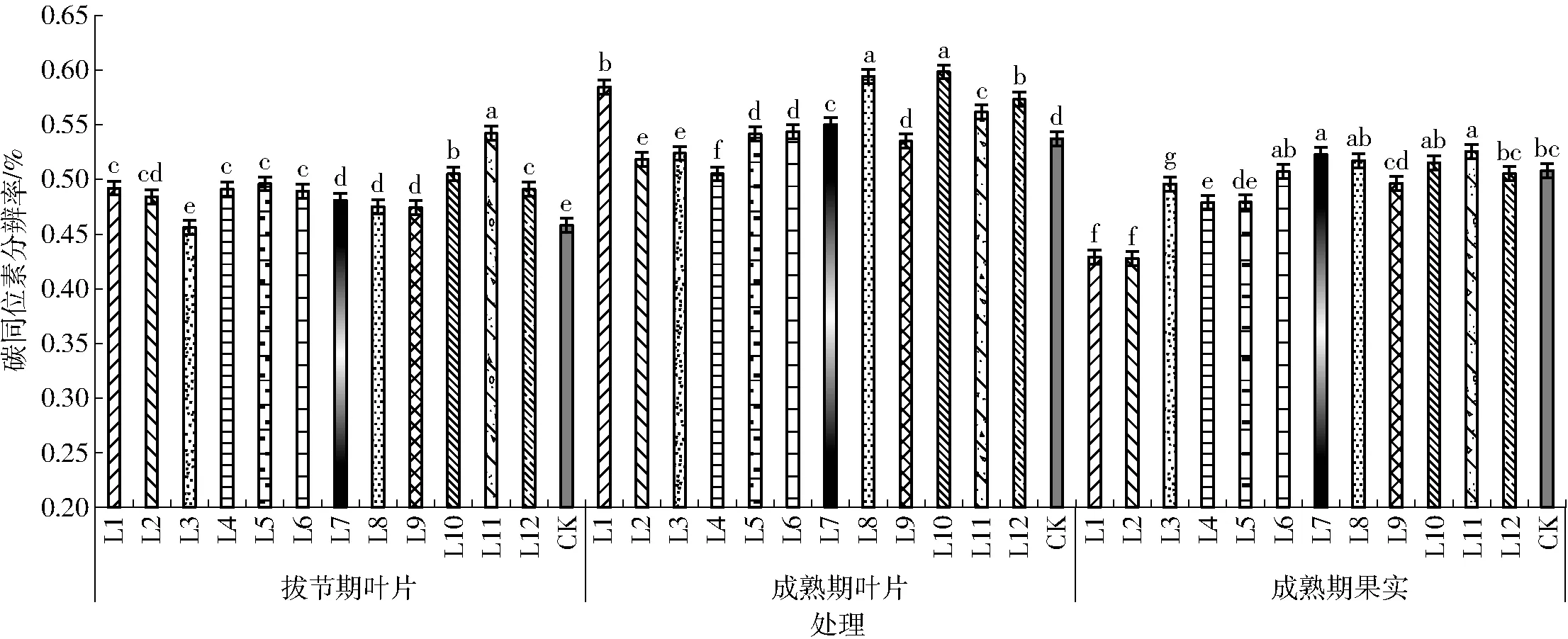

由图3可知,不同灌溉制度下玉米拔节期叶片碳同位素分辨率(ΔLB)变化范围为0.451%~0.542%,成熟期叶片和籽粒碳同位素分辨率(ΔLC、ΔF)变化范围分别为0.505%~0.598%、0.496%~0.526%。拔节期L11处理玉米ΔLB最大,为0.542%,相比CK处理高出了18.34%。成熟期L10处理ΔLC最大、L7处理ΔF最大,分别为0.598%、0.526%,相比于CK处理分别高出了11.40%和3.47%。成熟期不同灌溉处理不同器官间Δ13C存在显著差异(P<0.05),并且ΔL显著大于ΔF(P<0.01),这是由于不同器官之间的化学组成不同(包括脂质、木质素、纤维素),同时说明碳水化合物由光合器官向营养存储器官转移时发生了碳同位素分馏作用,使得不同器官中13C积累量不同。在灌水次数相同时,不同时期玉米ΔL均随着灌溉定额的增加而增大,说明灌水量的增加提高了玉米叶片对13C和12C的辨别能力,提高了对重碳的排斥水平,因此叶片13C积累量减少,13C和12C比值降低,进而使ΔL高于灌水量较低的处理。在同一灌溉定额水平下,玉米籽粒ΔF随着灌水次数减少呈逐渐增大的趋势,说明生育阶段内增加灌水量会抑制碳同位素的分馏,使得12C在籽粒中大量富集,13C积累量减少。

通过方差分析可知,玉米ΔLB、ΔLC、ΔF均在不同灌水条件下差异显著(P<0.05)。这与前人在水稻、葡萄等植物上的研究结果一致[18-19]。当灌水次数相同时,不同灌溉定额下ΔLB、ΔLC、ΔF在各处理之间的差异均达到显著水平(P<0.05)。但是在灌溉定额相同时,只有ΔLB、ΔLC在各处理之间差异显著(P<0.05),ΔF未表现出显著性差异,说明在光合产物由叶片向籽粒迁移的过程中发生的碳同位素分馏作用主要受到灌水量影响,对不同灌水次数的响应水平较低。同时比较成熟期玉米叶片和籽粒Δ13C的均值可知,ΔLC大于ΔF,并且ΔL的离散系数(5.32%)小于ΔF的离散系数(8.62%),说明玉米ΔL对灌溉定额和灌水次数变化的响应效果优于ΔF。

图3 不同灌溉处理下玉米叶片和果实的碳同位素分辨率 Fig.3 Change of 13C discrimination (Δ13C) in leaves (ΔL) and fruit (ΔF) of maize under different irrigation treatments

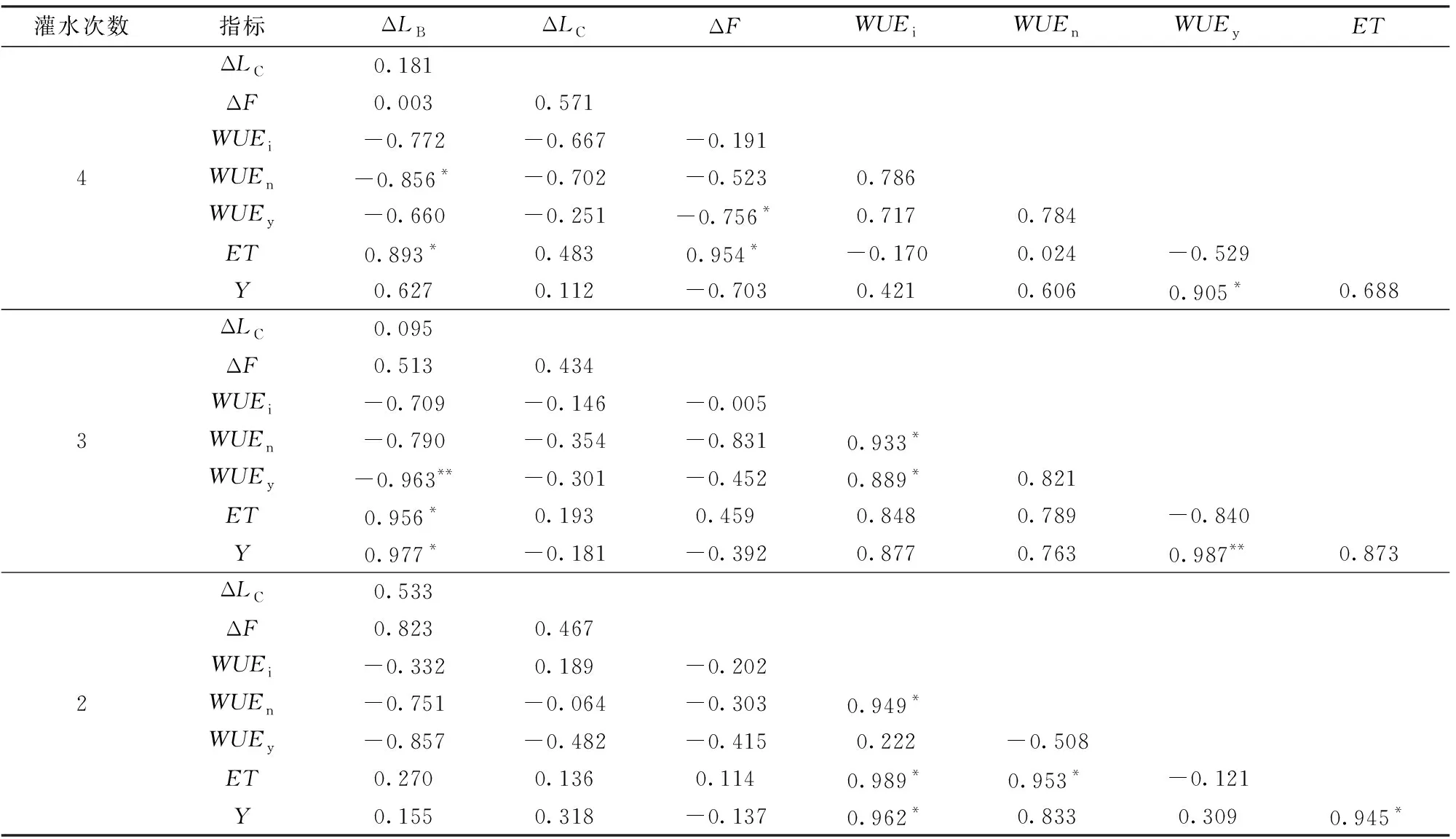

2.4 不同灌水次数下玉米ΔL、ΔF与不同水平WUE、ET、Y的相关关系

为了研究稳定碳同位素指标与玉米不同水平WUE之间的相关关系,对ΔL、ΔF与WUEi、WUEn、WUEy、ET、Y之间分别进行了线性相关分析,相关系数如表3所示。不同灌溉方式下,不同时期玉米ΔL与WUEi、WUEn、WUEy之间均呈负相关,除灌水4次条件下ΔLB与WUEn之间的相关性达到显著水平(P<0.05)外,其余条件下ΔLB、ΔLC与WUEi、WUEn的相关性均不显著,说明在全生育期进行4次灌水使玉米ΔL与叶片WUE更加密切。总体上可以看出,玉米ΔL与WUEn的相关性要优于其与WUEi的相关性,并且ΔF与WUEy的相关性优于ΔL,说明相较于WUEi而言,玉米ΔL可以更好地反映WUEn的变化,并且ΔF能够比ΔL更好地指示玉米WUEy。

在灌水4次的情况下,ΔLB、ΔF分别与ET呈显著正相关(P<0.05),其他情况下相关性未达到显著水平,ΔLB与Y仅在灌水3次的条件下呈显著正相关(P<0.05),说明玉米全生育期进行3次灌水能更有效地调控叶片光合性状与水分利用的能力,更好地体现ΔL对WUEy的指示作用。在灌水次数为2次时,ΔLB、ΔF分别与ET和Y的相关性均显著小于其余两种灌水次数,说明在苗期和拔节期大量灌水,抽雄期和灌浆期缺水的灌水方式影响叶片光合特性以及光合产物向籽粒转移过程中的碳同位素分馏作用,此时ΔL、ΔF无法准确指示玉米耗水强度和产量。

2.5 不同灌溉制度条件下玉米ΔLC、ΔF与WUE、ET、Y的相关关系

如图4所示,通过对成熟期玉米ΔLC、ΔF、WUEi、WUEn以及ET、Y的数据进行统计分析可以得出,在不同灌溉处理下,ΔLC与WUEi、WUEn的相关性存在显著差异,同时ΔLC与WUEn呈显著负相关(P<0.05),回归方程式为

WUEn=-605.81ΔLC+445.4 (R2=0.410 6,P<0.05)

其相关性优于ΔLC与WUEi的相关性。ΔF与WUEy、Y均呈显著负相关,回归方程式分别为

表3 不同灌水次数下玉米ΔL、ΔF与WUE、ET、Y的相关系数 Tab.3 Correlation coefficients between ΔL, ΔF and WUE, ET and Y under different irrigation frequencies

注:*表示变量之间在P<0.05水平差异显著,** 表示变量之间在P<0.01水平差异显著。

图4 不同灌溉制度下ΔLC、ΔF与WUE、ET、Y的相关关系 Fig.4 Relationships between ΔLC, ΔF and WUE, ET and Y under different irrigation treatments

ΔLC、ΔF与ET均呈正相关,R2分别为0.061 4、0.14,均未达到显著水平,但是ΔF与ET的相关性优于ΔLC与ET的相关性。结果表明,ΔLC能够作为玉米叶片水平水分利用效率的评价指标,可以反映出作物全生育期叶片同化CO2、吸收水分和养分的能力,ΔF能够作为指示玉米产量水平水分利用效率的重要指标,较好地反映出玉米生育期内灌水量变化对作物耗水规律的影响。

3 讨论

玉米在生长期内需要大量水分,但其承受淹水的能力较弱。任伯朝等[20]研究表明,在三叶期淹水对玉米的影响较为显著,且淹水过后植株吸收养分能力减弱。本研究中,在全生育期灌水2次的条件下,苗期和拔节期灌水量超过了土壤饱和含水率,植株处于淹水状态,使得玉米日耗水强度在拔节初期提前出现峰值,但该峰值明显小于全生育期灌水4次和灌水3次的处理。这是因为淹水状态会降低光合羧化酶(RuBP酶和PEP酶)活性,降低光合同化能力[21],同时引起叶片气孔的关闭,抑制叶片的呼吸蒸腾作用[22]。这与梁哲军等[23]对淹水状态下盆栽玉米的研究结果基本一致。本研究还发现,在抽雄期和拔节期不灌水时,玉米日耗水强度较其他处理提前下降,且在生育后期日耗水强度较小,这是因为水分亏缺抑制了叶片中叶绿素的生物合成,提高叶绿素酶活性并加速叶绿素分解,导致叶片光合能力下降[24],植株吸水能力降低。余卫东等[25]发现,苗期和拔节期淹水对玉米的影响较为显著,连续淹水3 d,玉米产量显著下降。本研究中,全生育期灌水2次的条件下,产量同样出现大幅度下降的现象,4个处理平均产量较4次灌水和3次灌水分别降低18.67%、14.68%。这是因为苗期淹水胁迫抑制了植株吸收水分和养分的能力,并且干物质过多的向穗部转移,降低了籽粒干质量[26]。这与马玉平等[27]对黄淮海地区玉米的研究结果一致。研究证明,将灌溉水量较为均衡的分配给玉米生长的各个时期内,尤其是在抽雄—乳熟期期间进行适量的补充灌水有利于玉米的生长发育,促进产量的形成,达到高产的目的。本研究还发现,灌溉次数相同时,适当减小灌溉定额,产量降低不明显,而水分利用效率显著提高,这与孙雪梅等[28]的研究结果基本一致。

作物通过光合作用吸收的CO2在各组织之间移动时会发生碳同位素分馏作用,这是光合羧化作用中核酮糖二磷酸羧化酶(Rubisco)对12CO2和13CO2产生不同的催化反应所导致的结果,使得植株在吸收CO2的过程中,会对13CO2产生排斥作用,导致作物组织中13C和12C比值小于大气中13C和12C比值。由于C4作物和C3作物的光合羧化酶(RuBP酶和PEP酶)和羧化作用在时空上存在差异,因此两者对13CO2有不同的识别和排斥作用,使得它们组织内部的Δ13C存在显著差异。本研究中,玉米叶片Δ13C在不同时期之间差异明显,这与CHEN等[29]对加拿大4种基因型大麦的研究结果不一致,可能是因为C4作物维管束鞘细胞的存在使得C4作物的碳同位素分馏作用比C3作物更加复杂,维管束鞘细胞会使向内转移的部分CO2泄漏出来重新进入叶肉细胞之中,CO2泄漏量的不同会引起组织中Δ13C的变化[30]。本研究同时发现,随着生育期的推进,玉米叶片Δ13C逐渐增大,这与陈平等[31]对盆栽决明子的研究结果基本一致。CABRERABOSQUET 等[32]发现缺水状态下小麦叶片Δ13C与WUEi呈负相关。CHANDEA等[33]对雨养条件下4种基因型柱花草研究发现叶片Δ13C与WUEn也呈显著负相关。本研究也表明玉米在喷灌条件下叶片Δ13C与WUEi、WUEn分别呈负相关,这与El-SHERKAWY等[34]对自然条件下木薯的研究结果一致。同时本研究发现,成熟期玉米叶片Δ13C与WUEn的相关性优于WUEi,因为WUEn能够更加有效地反映出叶片气孔阻力变化所引起的胞间CO2浓度变化,进而反映在叶片Δ13C的变化上,这与前人对梨枣树[8]、大麦[35]的研究结果一致。表明叶片Δ13C可以很好地指示作物WUEn,同时说明在不同水分处理条件下,作物Δ13C可以作为评价玉米叶片水分利用效率的一个可靠指标。

由于ΔF能够直接记录果实生长阶段光合产物向果实中转移的信息,因此对Y有较好的指示作用。本研究发现,成熟期玉米ΔF与Y之间的负相关性达到显著水平(P<0.05),说明玉米Δ13C在不同灌溉条件下可以很好地表征其产量,这与MONNEVEUX 等[36]研究结果基本一致。梁银丽等[37]研究发现小麦ΔL与WUEy呈极显著负相关。ANYIAA等[35]发现,不同水分处理下,大麦的ΔF与WUEy呈较强负相关。在本研究中,成熟期玉米ΔL、ΔF与WUEy同样呈负相关性,且ΔF与WUEy相关性达到显著水平,因为产量的形成受到环境因素的强烈影响,ΔL能够反映玉米结实期对水分的利用状况以及全生育期植株光合特性的变化情况,ΔF能够有效地记录玉米结实期内的温度、湿度、土壤水分等外界环境因素变化以及果实成熟期植株对水分变化的响应状况。这与GRANT等[38]对草莓的研究结果一致,说明玉米ΔL、ΔF在一定程度上可以作为快速、准确评估产量水平水分利用效率的量化指标。

目前大量的研究集中在利用ΔL、ΔF表征作物不同水平水分利用效率上,但是对ΔL、ΔF与ET、Y的相关关系仍存在争议,不同部位Δ13C与WUE相关关系的稳定性仍不明确[39],尤其与WUEy的关系仍需要更深入的研究。野外试验过程中Δ13C与WUE的相关性受到环境因素综合的影响,本研究仅考虑不同灌溉制度下水分变化对Δ13C和WUE的影响,其余不同环境因素下玉米不同部位Δ13C对WUE的表征作用尚需要进一步验证。此外本研究中设置的灌水量和灌水次数梯度均较少,未考虑玉米生长性状发生突变时的水量临界值,因此增加梯度以进一步研究节水高产的玉米灌水方案很有必要。

4 结论

(1)不同灌溉制度下玉米日耗水强度均在拔节期达到最大。灌溉定额为800 m3/hm2,灌水4次时的日耗水强度最大,最大峰值为5.89 mm/d,灌溉定额为500 m3/hm2,灌水2次时的日耗水强度最小,峰值为4.21 mm/d。灌水2次时玉米日耗水强度较灌水3次和4次的处理提前达到峰值。不同处理拔节期到成熟期玉米WUEi变化范围为7.56~29.84 μmol/mmol,WUEn变化范围为73.15~168.19 μmol/mmol,WUEy变化范围为2.90~3.74 kg/m3。处理L1的产量最高为14 920.62 kg/hm2,但WUEy仅为3.58 kg/m3,处理L3的WUEy最大为3.74 kg/m3,但此时产量有大幅度下降,综合考虑产量和水分利用效率,得出符合玉米节水高产生产要求的灌溉制度为全生育期灌水为800 m3/hm2,分别在苗期、拔节期、抽雄期灌水3次,该灌溉制度下玉米WUEy为3.65 kg/m3,产量为14 712.47 kg/hm2,此时成熟期WUEi和WUEn均最大。

(2)拔节期玉米叶片碳同位素分辨率(ΔLB)、成熟期叶片碳同位素分辨率(ΔLC)和果实碳同位素分辨率(ΔF)分别为0.451%~0.542%、0.505%~0.598%、0.496%~0.526%,随着生育期的推进,叶片ΔL逐渐增加。此外,玉米ΔL对灌溉定额和灌水次数变化的响应效果优于果实ΔF。

(3)不同灌溉制度条件下玉米ΔLC与WUEi、WUEn均呈负相关,且ΔLC与WUEn的相关性优于其与WUEi的相关性,成熟期ΔLC与WUEn呈显著负相关(R2=0.410 6,P<0.05),玉米ΔF与WUEy、Y均呈显著负相关。说明在寒地黑土区不同灌溉制度条件下利用玉米ΔL和ΔF指示不同水平水分利用效率具有一定的可行性,玉米成熟期叶片和籽粒Δ13C可作为量化表征作物叶片和产量水平水分利用效率的重要指标。