过去、现代和未来:未来城市发展构想

——基于高层动态仿生建筑的探讨

2018-08-30陈子颖

陈子颖

(南京理工大学 设计艺术与传媒学院,南京 210094)

引言

针对我国社会发展中存在着环境污染和人口住房拥挤两大问题,国家已经将建设环境友好型社会作为一种未来的发展政策。尤其是在许多工业发达、人口密集的城市环境污染问题尤为突出。近年来冬季雾霾严重影响着城市发展和人们的日常生活。而且在中国大多数的中大型的城市,尤其在北上广这种人口密集的地方,建筑密度大、住房老旧存在危险性。如何在这两大问题的并集中寻找解决方法?我把目光投向了高层建筑,致力于增大城市垂直空间的使用密度。同时让“动态”走进建筑,使纵向和横向空间达到一个多维的和谐效果。

国内在高层动态仿生建筑领域的研究方面,许多设计师进行了富有成效的研究探索,典型作品之一是马岩松作品“城市森林”项目。而在历史上,柯布西埃在他的城市构想中提出:未来的城市必须集中,应该采用大量高层建筑来提高密度。今天我想说的也正是类似于柯布西埃的一种城市发展模式。未来的城市会变化成什么样子的呢?我们又该何去何从呢?

非线性理论设计表现表达的方法之一就是仿生设计手法。所谓仿生设计就是一个从自然界中获取元素并加以学习利用的过程,是对最原始传统的回应。仿生设计,顾名思义,它涉及到的学科范围也十分的广泛,生物学与设计学占据着主导的地位,同时还有力学、材料学等等学科与之相辅相成。但是我之所以认定仿生设计方向的原因,是因为这些其他的表达方法反过来又能通过仿生设计体现出来。例如仿生动态建筑的一些空气循环的功能需要借助建筑物的表皮去进行切换,以及在外部形态上做一些几何的秩序排列和变形。所以说,我也拟用仿生设计体现出的这些表达方法去回应未来城市发展趋势。

一、仿生建筑发展历程概述

针对仿生建筑发展历程,我把其分为传统仿生和现代仿生两个阶段。

(一)传统仿生:形式仿生+结构仿生+低层次的功能仿生

形式仿生是单纯模仿自然形态。传统仿生的开端是高迪的圣家族大教堂。圣家族大教堂的设计又是仿生建筑设计的一个开端。其所处的时代发展背景也对圣家族教堂的设计产生了许多影响,这些背景融合它的设计理念迸发出了圣家族大教堂的设计方案。他分析树干的受力结构,将教堂里的柱子做成树干的形态,在顶部以及其他的地方使用了许多海生植物(海葵为主)等自然主义的装饰形式。此外,他还在建筑外立面做成适合鸟儿栖息的凹凸不平的形态,更多的考虑了与周围环境之间的关系,已经初具建筑表皮的雏形。

结构仿生更具进步性,包括膜结构、薄壳结构、悬索结构、蜂巢结构、腔结构等等。日本代代木体育馆的悬索结构就是模仿了蜘蛛结网的受力过程。我把功能仿生也归类在传统仿生建筑中,功能仿生主要是探究自然界物质存在的功能原理,并把原理运用到实践中去。

(二)现代仿生:仿生动态建筑

结构仿生中的腔结构是仿生动态建筑的雏形。“造腔”指的是自然能量的应用,如风能、太阳能和雨水,是一种类似于生物腔,包括中庭、天井、通风口等。调节微气候的内部空间。有些气体含有—它具有内部调节功能,如肺腔,鼻、肠、胃。微结构腔,促进内部循环,消化,吸收和排泄—加强材料与能源的交换与循环利用。根据这一生物学特征,研究人员提出了建筑腔体的概念。这是类似于动态仿生建筑原理的一种结构仿生方法。仿生动态建筑在此基础上变化、发展。

二、动态仿生建筑类型

动态建筑是指建筑或其局部进行物理行为的移动、改变、调整等,来应对使用者需求和周围环境变化的需求。“动态建筑”与“仿生设计”相碰撞,产生了仿生动态建筑这个词。我将仿生动态建筑分为外在和内在的两类。(图1)

建筑功能往往是复杂的,而且本质上是生物学的。有机组织为我们提供了成功的例子。这不仅仅是单功能元素的叠加,也包括集成多功能开发过程,导致在更高发展阶段的新特点。未来,我们生活和工作的内部空间可以设计成作为活的有机体的功能,特别与环境相适应,并且能够从周围环境获取我们对能量和水的需求。因为我认为外在的动态仿生更偏向形态、结构仿生,所以以下内容的陈述重点放在了对内在的动态仿生建筑的阐述上。

(一)太阳能仿生技术

太阳能是能量来源的一个重要途径。只要地球还围绕着太阳旋转,太阳光就是取之不尽用之不竭的。如何高效的把太阳光利用在动态建筑上,成为我们思考的一个问题。太阳能的利用在现阶段分为两种形式。

1.被动式太阳能的利用

这种方式主要是利用叶片的趋光特性,合理安排楼层的布置并有效的收集太阳光。这里应用的一种自然规律是“叶序”,叶序是指叶在茎上排列的方式,植物体通过一定的叶序,使叶均匀地、适合地排列,充分地接受阳光,有利于光合作用的进行。受此影响叶子的排列呈现马赛克的形态,许多精致而独特的螺旋状的摩天大楼被设计出来,并且每一个房间都有充足的阳光和新鲜的空气。这就给“把景观引进建筑”提供了一个很好的契合点。利用建筑整体的“叶序”原理加上每层的生态植物布置,整栋建筑就像一个大的景观活体。使得仿生建筑的形式并非局限在外形和构造的仿生研究上,而是探索自然界物质存在的功能原理,更多的引入科学技术,更加绿色节能环保,并且在整体上与自然环境更加的适应。

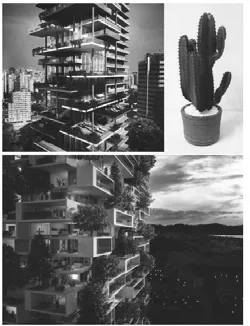

荷兰鹿特丹的城市仙人掌就是充分利用了“叶序”原理中的“互生”,设计师为每一位住户增加了为毫无生气的建筑增添了大自然的元素,真正实现了自我净化、循环的效果。从外观上看“城市仙人掌”,会发现建筑整体就像从茎上生长出来许多叶片,“叶片”其实是每一住户拥有的向外伸出的绿色户外空间(图2)。不仅户外空间中的植物能很好的进行光合作用,从而分解大气中的二氧化碳,还能使得室内的空间获得更多的太阳光。

2.主动式太阳能建筑

主动式太阳能建筑是指运用光热、光电等可控技术利用太阳能资源实现收集、蓄存和使用太阳能,进而以太阳能为主要能源的节能建筑。最常见的形式就是太阳能板,通过太阳能光伏集成技术,与建筑表皮结合。美国的“树纹塔”摩天大楼就在建筑外表面上大量的采用太阳能板,收集足够多的太阳光供应建筑内部的使用。(图3)

(二)自然通风和散热仿生技术

通风在某种意义上来说是为了散热;而在不需要任何空调体统系统的前提下实现散热,通风无疑是一种最好的途径。为了避开污染的室外环境,人们就更愿意呆在舒适的“空调屋”。如何让仿生技术的应用取代空调系统,是又一个值得思考的问题。我用白蚁巢穴自循环系统和“鳞片”系统来分类两种不同类型的通风技术。

1.白蚁巢穴自循环系统的运用

前面提到过的腔结构仿生其实就已经初具自然调节的雏形。这里我主要以白蚁巢穴的存在机理为研究重点阐述,主要有通风和散热两个特性,与烟囱效应相似。(图4)

(1)通风

蚁穴既能适应寒冷,又能保持温暖。其原理是,从地下水位以下的深层土壤用作冷却源。同时,新鲜的空气通过土堆的下部进入。并留在底部冷却泥浆。环境与连续封堵通风控制或打开地面和地面通风口。这个精致的结构大大提高了蚁穴的内部温度控制能力。通风,保证足够的氧气供应,并提供保暖隔热,使土堆成为虚拟空气。

(2) 散热

夜晚气温低,蚁穴上方的排气孔关闭,让暖空气留在蚁穴中;穴外温度开始上升,蚁穴内部循环加快;当温度升高或外界下雨时,蚁穴上方的排气孔打开,同时冷空气经过土壤降温,由于蚁穴内部气压降低被吸进蚁穴;当夜间温度适宜时,蚁穴内部气流与外界交换,直到低温时关闭。在蚁穴中工蚁不断的开挖和堵塞通气孔,使得内部温度保持恒定(图5)。津巴布韦的东门中心同样运用了白蚁巢穴的存在机理且更为典型。因其所在地的气候条件属热带草原气候,昼夜温差大。为不使用空调设备,设计师从自然界寻求解决之道(室内工作原理如图6)。他曾说过:“就像我们血管里的血液流动一样,在蚁穴里的空气也是由外界的气温和压力控制的。蚁穴就像我们的身体系统一样。它自己可以智能地调节温度,这是一种优秀的建筑模式。”

2.“鳞片”系统

还有一种通风的方式是依靠建筑表皮上的变化来实现的。最典型的例子就是韩国的DANCING DRAGON双子塔,如塔的名字一样,建筑表皮真的像是巨龙的鳞片,鳞片一样的建筑表皮可开合,重叠面板间缝隙还设有通风孔,所以说其建筑表皮具有“可呼吸性”,空气可以通过这些通道实现循环流通。这样的实例还有许多。其实对于建筑表皮的研究与仿生动态建筑是不可分割的,例如仿造一些甲虫的壳去收集冷凝水,以及结构仿生中的膜结构(水立方)作为建筑的外表皮,利用内外的受力关系极大发挥材料的抗拉性能等。

(三)仿生技术的集合-仿生代谢系统

新陈代谢的概念是一种在日本发展起来的建筑创作方法。新陈代谢强调成长、变化,它主张采用新技术来解决这个问题,其认为城市和建筑不是静态的,而是动态的。我将仿生动态建筑中的仿生代谢系统定义为拥有太阳能仿生技术、自然通风和散热仿生技术和风能发电技术等多种动态建筑在技术层面的仿生形式融合在一起的产物。

加拿大多伦多的树塔大楼所呈现状态是未来城市最纯粹的单体状态。建筑所呈现出的天然外观,将常见的“建筑与城市”的关系转化为“建筑与自然”的关系(图7),丹麦“空中村庄”的垂直农业构想也印证了此观点。

三、基于白蚁巢穴的行为仿生和未来整体城市构想

高层建筑+仿生动态建筑=?碰撞产生的结合点又该从哪找寻。基于人口密度和环境污染这两个问题点,笔者大胆的假想未来城市整体运行模式,力求在新设计中解决这些现存的问题。

> 图1 动态仿生建筑类型

> 图2 城市仙人掌模型

> 图3 美国树纹塔

> 图4 烟囱通风示意

> 图5 蚁穴内部空气交换

> 图6 津巴布韦东门中心通风原理

> 图7 空中村庄构想

> 图8 柱廊空间系统

> 图9 热岛效应

(一)思想来源

现代大楼的构造,多半都以框架结构的梁柱所组成。根据上个世纪初由密斯所提出的“通用空间”概念,由均质的梁柱构造涵括建筑内所有的机能,以及柯布西耶所提出的“多米诺系统”,亦即建筑还原了以柱子和地板,穿越上下楼层的阶梯为最低必要限度的构成要素,所延伸出来的构造形式。

(二)工作原理

1. 建筑单体发展设想

单体建筑的概念雏形可以用上海的“无人驾驶飞行汽车塔”来归纳。目前还只是概念建筑,其主打绿色建筑(引入了景观):大楼顶层利用太阳能,中间层利用风力,最下层利用水力。最重要的一点,也是我为什么把它作为未来城市中单体建筑基本形式的原因:建筑内部利用了模仿白蚁巢穴的自循环系统。在其中心结构上装有多个二氧化碳提取器,从顶上的烟囱里排出处理过的二氧化碳。这样,一个建筑单体满足了所有的功能整合和生态需要。但是基于对仿生动态建筑不同特质的研究,我们可以利用也有混沌、分形、表皮艺术、网络交织等等方法表现建筑的整体形态。

2. 建筑群发展设想

关于单体建筑之间的关联性和连接性,我用伊东丰雄用于仙台传媒中心的其中两点设计理念,综合我的设想阐述具体构思。

(1)管状柱管子仿造竹子的形态

每根单管相当于柱子,利用“力流”原理,起到分力和承重的作用。同时管状柱子是一个“通用空间”,也运用了“烟囱效应”。每根柱子周围都形成以柱为中心的同心圆空间,多颗柱子的同心圆就像波纹一样相互交错重叠,描绘出场所内的一组组等压线。如果空间连续的话,柱子也会产生流动性的“场所”。我认为在未来城市中,每一个仿生动态建筑的单体就相当于一根柱子,竹节就是建筑间的连接方式,而相当于“连廊”的水平面起着连接单个建筑建筑的作用,整个空间是连续的,城市像是被丝带串联,增加了人与人互动交流的机会。城市整体好似森林里的窜天大树,依靠空中连廊连接在一起。纵向、横向空间交错发展,形成一个庞大的生态系统。(图8)

(2)表皮

1)形态、结构仿生思路在未来高层仿生建筑群中的应用

在建筑群表皮的表达上,我们运用形态和结构仿生的设计方法,采用膜结构、剥壳结构、悬索结构的物理学优势做分解、重组、重复的变形。在外观看起来千篇一律的高层仿生建筑群中“存异”,寻找特点和辨识度。

2)表皮的透明性和边界的模糊

表皮在仙台中心的作用于视觉和节能有关,正是伊东将表皮弱化,模糊了室内外的边界,使建筑的独特结构被推到视觉前台。这同样适用于建筑与建筑之间关系的处理上,边界的模糊致使整片仿生建筑群不再冰冷、孤立,使得建筑间的流动性加强。

3. 整体城市状态

城市中现存的热岛效应现象近乎白蚁巢穴的散热原理。未来城市构想中建筑单体的热空气也是向上排出。仿生动态建筑的特性之一就是把景观引进建筑,利用植物的光合作用消耗部分的二氧化碳,同时也能加强建筑间气流的流动,达到自循环的平衡效果,缓解热岛效应。(图9)

(三)计算机辅助在未来城市中的应用

在未来城市的构建中,利用VR技术模拟城市的整体状态。让人们在视觉、听觉、触觉等方面对未来城市有真实的体验和感受。同时,在未来城市规划中也有更大程度的应用,例如用在城市的整体规划、在植物引入方面虚拟不同季节等。扎哈、盖里等非线性大师惯用的设计方法,利用计算机内部程序生成建筑形体。但是要注意,在利用计算机手段生成建筑的同时注意与内部秩序相结合,让设计理念和过程引导其过程,不要用计算机来“做”设计。

四、结语

本文基于现存的的社会问题,结合现在常用的仿生设计手法以及高层动态建筑的发展现状,创新性的提出未来城市发展趋势的假想。但是这种新思路也存在如下问题:(1)安全问题,安全需求在马斯洛需求理论中占第二位,仿生动态建筑可能因层高过高,比如地震发生时的逃生问题,以及如何保证较高楼层内部人员日常的安全问题。(2)烟囱效应带来的负面影响。(3)底层和高层温差大。在以后的研究中,我会继续从运用仿生设计理论和计算机技术,去寻求这些问题的解决方案。因本文提出的个人观点较多,如有错误,还请各位读者和研究者批评指正!在此表示衷心的感谢!■