晚清(1894—1911)翻译场域中的译语规范重构

2018-08-29王军平

王军平

(哈尔滨工业大学威海校区 语言文学学院,山东 威海 264209)

翻译规范(Translational Norms)反映的是特定社会历史时期人们对翻译的认识与价值认同,“它在社会化过程中得以发展,是特定社会人们的行为准则,也调控着行为本身以及行为结果”(Schaffner,1999:1),它为我们了解、分析、评价当时译者群体、个体的行为提供了重要的考量依据。在率先完整提出翻译规范概念的研究者图里(Toury)看来,翻译规范的重构只能走描写性分析的道路。

图里勾勒了一个完整的翻译规范框架,而语言规范,从其划分的类别来看,涉及到了起始规范与操作规范两个层面。这里我们对晚清(1894—1911)近20年期间译语规范的描写,主要属于起始规范的层面,着重关注译者的译语选择问题,即在当时的翻译场域中,作为译语的白话与文言之间①,到底是什么样的关系,即当时的译语规范到底呈现什么样的格局。

晚清译坛,最负盛名的当属严复与林纾了,二人留下了“译才并世数严、林”(康有为语)的美誉。鉴于他们当时的影响力以及局部资料的呈现,人们似乎会想当然地认为,以他们为代表,选择用文言作为翻译语言肯定风行一时,几乎遮蔽了当时并存的其他情况。倘若我们不深入进行描写性重构,那么似乎译语选择文言文,就成了译者群体默认的、共同遵从的翻译规范。因此我们更有必要通过语境重构,来对当时翻译场域中译语的规范情况一探究竟。

需要特别提及的是,图里(2001)在提出翻译规范概念之时,就特别强调了其多元性。他认为,在特定的时期,翻译规范不是一元的,而是处于多元共存的情况,当然,就某个特定的历史时期来看,多元规范似乎往往会呈现出主流与边缘的分野。选择什么样的语言来翻译,在晚清这样一个特定的社会转型期,具有非常重要的意义。首先,译者所期望的翻译社会功能的发挥,取决于译者将哪些人定位为目标读者,也就是语言的翻译应该符合读者的期待视野;其次,译者对于某种语言运用的熟练及舒适程度,或者说译者的语言使用习惯,也显得非常重要;最后就是外在的社会影响因素,也可以看成社会动员因素,比如出版社、报刊以及各种社会赞助人的外在施压。为了比较清楚地对晚清翻译场域中的译语规范进行描写,我们尝试从媒体的社会动员、译者的个体感受、潜在读者的需求等几个方面,对当时文言文与白话文在翻译中的使用情况,做一个尝试性的描写分析,以期重构当时翻译场域中的译语规范。

1报刊媒体的社会动员

甲午战争之后,报刊率先成为翻译重要的传播载体,因此也为我们了解当时的语言要求提供了直观的依据。鉴于报刊本身的及时性、引领性和社会影响力,它们对作品语言与译语语言的要求,能够及时地,反映当时的语言使用规范,这样的规范,当然也就成为翻译作品的译语标杆。我们依据手头的资料,通过考察当时几种主要刊物杂志在征稿体例中的要求,来了解当时的译语使用要求。

创办于1902年的《新小说》(1989:41)杂志在其稿件条例中就指出“本报文言、俗语参用;其俗语中,官话与粤语参用;但其书既用某体者,则全部一律” 。由此可见,对文言与俗语(白话),该杂志是一视同仁的,并没有刻意的倾斜,唯一的要求就是要求全文统一使用一种语言形式而已。此后《新新小说》(1989:125)在其条例中,也提出了几乎完全一致的语言要求,“本报文言、俚语兼用,但某种既用某体,则全编统一”。甚至一直到了1907年《小说林》(1989:237)的小说征稿要求中,还可以看到完全一致的要求,“本社募集各种著译家庭、社会、教育、科学、理想、侦探、军事小说,篇幅不论长短,词句不论文言、白话,格式不论章回、笔记、传奇”。就报刊体例要求来看,这一要求在晚清到民初竟然一直没有多大变化,即使到了1913年,在当时具有重要影响的《小说月报》(1989:393),在其征稿要求中还明确提出“情节则择其最离奇而最有趣者,材料则特别丰富,文字力求妩媚,文言、白话,兼擅其长”。1915年,《小说大观》(1989:487)例言中,对小说的语言要求还是“无论文言俗语,一以兴味为主”。

由此可见,自甲午战争之后到民国之初的近20年间,仅从报刊体例要求的层面直观来看,文言与白话并没有地位上的优劣之分,我们只能看到两种语言在当时几乎是平等共存的,引导语言使用时尚的报刊等媒体并没有进行任何带有倾斜性的引导和要求。当然,对于报刊而言,发行量和读者覆盖面是其首先要考量的因素之一,这样对文言与白话持相同的态度,一方面可以增加读者的覆盖面,另一方面也有利于获得比较好的稿源,对于某种译语的偏好,有可能影响到报刊的发行和读者的选择,从经济角度来讲,是得不偿失的。但报刊媒体的中立状态,是不是就意味着在那时人们对文言和白话就都持同样的态度呢?图里早就告诫人们,任何描写都只是一种概然率(probability)(Toury, 2001),我们不能犯“简单机械决定论”的错误。结合当时的社会现实,“甲午海战”新败,“救亡图存”成为社会的主流,梁启超等维新人士所进行的“小说革命”及其倡导的白话运动正风起云涌,译语规范中文白平分秋色的暂时稳定状态背后,是不是也正在暗流涌动、此消彼长呢?这也提醒我们有必要从更多的角度来对当时的译语规范做进一步探索。

2译者、评论家的文白之争

回到译者本身来看,事实正如我们所料,对于文言与白话,每个人的态度都不是那么泾渭分明,高下立判的,不同译者和评论家对于文言文与白话的优劣,其评价则有时可谓天壤之别。

首先对于文言文的简洁,有不少译者表达了自己的切身体验。率先鼓动“文学界革命”,倡导白话文体的梁启超(1989:47)在《十五小豪杰》译后语中如此表述:“本书原拟依《水浒》《红楼》等书体裁,纯用俗话,但翻译之时,甚为困难。参用文言,劳半功倍。计前数回文体,每点钟仅能译千字,此次则译二千五百字。译者贪省时日,只得文俗并用”。鲁迅(1989:51)在《月界旅行》辨言中也这样说:“初拟译以俗语,稍逸读者之思索,然纯用俗语,复嫌冗繁,因参用文言,以省篇页。”文言对于以上二位而言,一个说可以省时,一个说可以省篇页,背后共同的好处都源于文言的简练,让翻译不那么“困难”,表达不那么“冗繁”。

此外,当时还有位颇有名气的叫姚鹏图(1989:135)的评论者,就文言与白话的优劣,通过贴身体验,谈了自己的看法:

凡文义稍高之人,授以纯全白话之书,转不如文话之易阅。鄙人近年为人捉刀,作开会演说、启蒙讲义,皆用白话体裁,下笔之难,百倍于文话。其初每倩人执笔,而口授之,久之乃能搦管自书。然总不如文话之简捷易明,往往累牍连篇,笔不及挥,不过抵文话数十字、数句之用。

从这些言辞中,我们至少可以看出以下几方面的内容:首先,虽然大家所言都是文言相对白话的优势——简洁,节省篇页,但几乎每个论者都有朝向白话努力的意愿。这无疑是受到了梁启超“文学界革命”的影响。在梁启超(1989:63)的眼里,“俗语文体之流行,实文学进步之最大关键也”。此处每个论者对于白话的态度,也反映了梁氏的论断对推行白话所起的重要作用以及比较广泛的社会认同。其次就旧文人而言,白话体裁的陌生与从旧学入新学所需经历的困难和煎熬,也暗示了推行白话可能面临的巨大障碍。正如我们在上面报刊对语言所做的要求中所见,在很长一段时间内,文言与白话文几乎可以说是并行的。虽然白话有理论上的优势,但由于思维与习惯的差异,要形成对于文言的绝对优势,则还尚需时日,事实上那也是五四运动以后的事情了。

当然,任何事情都有两面性,我们不能在关注一面时,刻意回避问题的另一方面。事实上,就文言和白话而言,明确指出白话优势的,也不乏其人。按照惯常的逻辑,文言当然雅驯,而白话则可能粗俗,针对白话的所谓“俗”的弊端,“《母夜叉》闲评八则”中则提到了白话可以“免俗”的用处:

白话犯一个字的病就是“俗”。我手里译这部书,心里拿着两部书做蓝本:一部就是《水浒》,那一部就不说了。所以这书里的话,动不动就是撮鸟,或者是鸟男女,再不就是鸟大汉,却也还俗不伤雅。又像那侦探夜里瞧见人家私会,他不耐烦,自言自语地说道:“那鸟男女想已滚在一堆,叫得亲热。我兀自在这儿扳空网,有什么鸟趣!”就拿着这样的蠢话,也觉得没有那么难听,那“俗”字差不多可以免了。(陈平原 等,1989:157)

这里译者心中首先就有白话小说的样本,然后通过白话来表达文中的“蠢话”,“也觉得没有那么难听”,于是译者自认为白话便在此处可以“脱俗”了,这至少表明白话是有可能替代文言而推掉“俗”的诟病的。在此基础上,该论者对白话的优势,做了更进一步的剖析:

我用白话译这部书,有两个意思:一是这种侦探小说,不拿白话去刻画他,那骨头缝里的原液,吸不出来,我的文理,彀不上那么达;一是现在的有心人,都讲着那国语统一,在这水陆没有通的时候,可就没的法子,他爱瞧这小说,好歹知道几句官话,也是国语统一的一个法门。我这部书,恭维点就是国语教科书罢。

论者在此不但明确了白话的优势,那就是能够“吸出小说那骨头缝里的原液”,还能照顾“文理的通达”,而且指出了采用白话的重要社会意义,那就是“国语统一的一个法门”。言外之意,白话不但有其表达的优势,更有重要的服务于社会政治的价值。如果真如该论者所言,那么白话至少可以说在作为语言表达与改造社会、开启民智的工具层面,占据了理论上的优势。那么在其他论者眼中,白话究竟是否还能获得这样的认同,从而成为社会“大势所趋”的语言选择呢?我们可以继续在译者和评论家的例言序跋、批评散论中寻找相应的理据。

在文人眼中,特别是那些出于旧学的文人,白话的确有些冗繁,比不了文言的简洁雅驯。但白话所具有的对普通大众而言通晓易懂的特点,则成为其服务于以“开启民智”为目标的社会诉求的最佳选择。从这个层面来看,仅小说翻译而言,白话似乎应该是占优的。有论者言:

白话体,可谓小说之正宗。盖小说固以通俗逯下为功,而欲通俗逯下,则非白话不能也。且小说之妙,在于描写入微,形容尽致,而欲描写入微、形容尽致,则有韵之文,恒不如无韵之文为便。固虽如传奇之优美,弹词之浅显,亦不能居小说文体正宗之名,而不得不让之白话体矣。(陈平原 等,1989:373)

很明显,该论者就白话体与小说的契合关系,与韵文(文言文)、传奇、弹词等作了对比,认为出于追求小说之妙的考量,没有能与白话体相媲美的,这是从白话“表达之功”的层面来对白话所做的肯定。而更重要的考量,则是肯定了白话对于小说“逯下”之功的无可替代的地位。于是,“用此种文字之小说,于中国社会势力最大。中国普通社会,所以人人脑筋中有一种小说思想者,皆此小说为之也”。与白话小说相比,文言体“虽无逯下之功,而亦无诲盗诲淫之习,由其托体高故也。故于社会无大势力,而亦无大害也”。管达如的这番比较评论,可谓中肯而客观,非常具有代表性。我们还可以从其他论者那里,找到与此呼应的论述。比如署名老伯的论者就认为:

小说之理境,贵涵泳而曲折,白话则显豁而展布之;小说之词笔,贵离奇而展拓也,白话则明白而晓畅之。政治也,教育也,现象社会之奇人奇事也,就人民智识程度,而以白话牖而觉之,上智既不以为浅率之文,亦下愚不视为高深之论。渐而化之,会而通之,其即沐浴社会、改革社会之龙象力哉!此宜于社会又其一也。(老伯,1989:309)

上引所论,不但肯定了白话于小说本身表达的优点,而且将读者的“智识程度”考虑在内,凸显了白话小说之“宜”于社会的特点,再次肯定了白话小说在语言表达以及社会功能两个层面的优势。而类似的言论,在晚清文坛随手可见。那么是不是仅此就可以得出白话相较于文言,在当时译界更加占优势呢?下面我们再从读者层面来对当时的译语规范作进一步。

3读者层面的分析

白话与文言相比较,孰更占优的问题,当时就有人从读者层面做过考量,此方面最有代表性的当属在当时具有巨大社会影响的《小说林》杂志的创办者徐念慈(笔名:觉我)。集翻译家、报刊主编于一身的徐念慈,对于这个问题的思考颇能代表我们的疑问。他曾直言:“若以臆说断之,似白话小说,当超过文言小说之流行。其言语则晓畅,无艰涩之联字;其意义则明白,无幽奥之隐语,宜乎不胫而走矣”(觉我,1989:313-314)。徐之所言,跟我们基本的推断相吻合,只可惜这样的结论却出于“臆断”。而他依据自身的观察和分析给出的结论,恰恰与此相反,“就今日实际观之,则文言小说之销行,较之白话为优”(觉我,1989:313)。这样的结论有点出乎我们的意料,而基于徐念慈的身份和地位,他所做的论断,也必然不会偏颇太远。在他看来,文言和白话小说的优劣,是由读者决定的。读者对象的不同,必然会决定译作的受欢迎程度,而在徐看来,当时的读者构成情况如下:

余约计今之购小说者,其百分之九十,出于旧学界而输入新学说者,其百分之九,出于普通之人物,其真受学校教育,而有思想、有才力、欢迎新小说者,未知满百分之一否也?(觉我,1989:314)

若徐氏所言非虚,那么读者的90%都是旧学人,虽然他们有渴望新学的热情,但阅读习惯与思维习惯,决定了其对文言的偏爱,更何况如我们前面所言,即便是梁启超这样可以归为标准的“百分之一”之类推行俗语白话的精英,尚觉白话在阅读、写作、翻译中的不便,那一般的旧文人,就更加不必说了。也因此,当时林纾可以“以遣词缀句,胎息史汉,以笔墨古朴顽艳,足占文学界一席而无愧色”。自此,白话所具有的理论上的优势,却因为读者的偏好,而在“销行”上丢掉一筹。当然,仅凭上面的例言跋语和散论,做出谁占优势还操之过急。正如图里(2001:65)所言,“规定性的论断只是规范活动和存在的副产品,就如同所有试图形成一个规范的尝试一样,他们都是部分的、有偏见的,因此应该尽可能慎重地看待”。

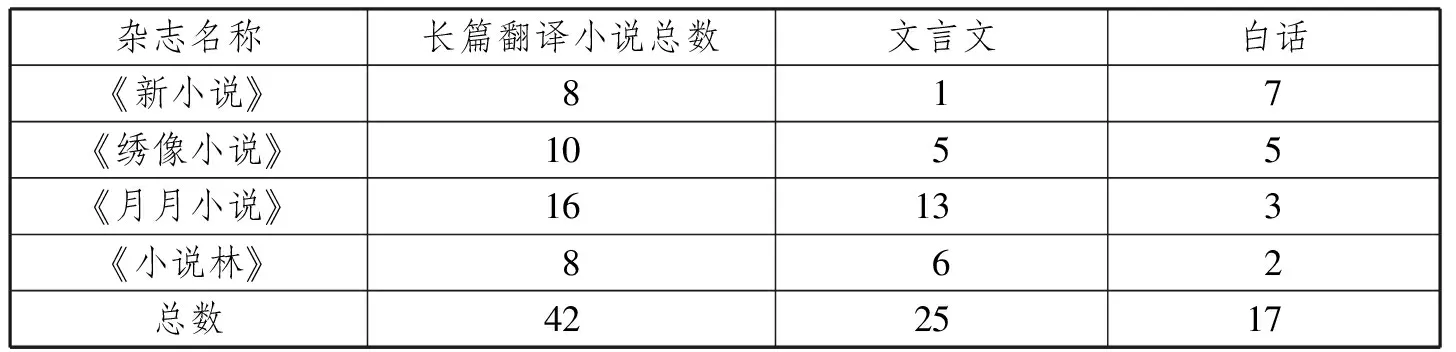

为了纠正这种译本外的论断可能存在的偏颇,我们尝试以晚清四大小说报刊登载的翻译小说为例,就语言选择的问题进行一个客观的统计,来对当时文言与白话在翻译场域中的选择和使用情况进行比较,具体数据如下表所示*这里笔者所统计的主要是发表在这几个刊物上的长篇小说。在笔者看来,相对短篇而言,长篇往往是以连载的形式出版,不管是读者接受面还是在社会上的影响,都非短篇小说可比,而如果将短篇统计在内,则在数据上可能出现误导,因为短篇虽短,但按篇计却和长篇一样,所以这里所统计以长篇为对象,参照的依据主要来自阚文文所著晚清报刊上的翻译小说。。

从上面的数据我们可以比较直观地发现,就长篇翻译小说的语言使用来看,文言文无疑是数量上占优的,比例达到了近60%,比使用白话的小说多出了两成。这里特别要指出的是《新小说》中文言与白话翻译小说的分布比例,完全与整体的比例相反。究其原因,与其他小说主要服务于读者市场不同,笔者认为最重要的原因就是其报纸的办刊宗旨和定位。《新小说》创办于1902年,在日本横滨出版,虽然“编辑兼发行者署名赵毓林,实是梁启超主持”(阚文文,2013:54),其出版的宗旨则是“发起国民政治思想,激励其爱国精神”。因此,对于这样的小说语言分布比例,我们也就不觉得惊讶了。但综合几种杂志整体的数据来看,其与相关学者通过其他统计方法所获得的结果是一致的。*胡翠娥对《绣像小说》《新小说》《新新小说》《月月小说》《小说林》等五本杂志发表的翻译小说进行了统计,不过所统计的篇数是将短篇和长篇一起进行的,没有区分短篇和长篇之间可能存在的差异,但统计的结果显示文言也是占到了三分之二,白话占到了三分之一,与本统计的结果趋于一致。详见胡翠娥《文学翻译与文化参与——晚清小说翻译的文化研究》。

表1 四大小说杂志长篇翻译小说语言分类统计表

为了获得更加切实可信的数据支持,我们同时也对当时几种最具影响力的报纸上所发表的长篇小说进行了统计,见下表所示:

①依据阚文文的统计,这26种翻译小说中包含了4篇中篇小说、22部长篇小说。但基于学界对于长篇、中篇并没有一个特别明确的界定和区分,所以这里就把这4篇中篇小说也纳入了统计范围,可以推测,中篇即使没有长篇那么长,但也是需要以连载的方式刊出的,这样的话至少在篇幅上还是有别于短篇的。见阚文文《晚清报刊上的翻译小说》。

上面的数据也是文言占到了近60%,白话占40%。这个比例与小说杂志中的比例完全一致。至于《时报》那个与整体情况完全相反的比例数据,同样可以参考《新小说》的情况得以解释,只是在这里,授意和资助创办该报纸的,变成了维新派的另一位领军人物——康有为。就整个数据而言,如果说这么契合的比例分配有一点统计上的巧合的话,那么我们至少可以认为,在晚清近20年那段时期,翻译小说的语言选择趋向是文言在数量上占据了优势*虽然这几种报纸有的停刊很晚,比如《时报》停刊于1939年,《新闻报》更晚,停刊于1949年,但这里所统计的数据,都是截止到1911年左右的,而这些刊物开始刊印翻译小说,也都在1900年以后才开始的,所以这些统计数据反映的刚好是晚清这个时期的翻译小说发行情况。。