社会性别刻板印象的语言重塑

——女性主义文体学视野下的《伊芙琳》

2018-08-29吴素梅

吴素梅

(四川文理学院 外国语学院,四川 达州 635000)

0 引言

后现代主义的奠基人、“意识流”大师詹姆斯·乔伊斯的短篇小说集《都柏林人》(1914)通过对生活在都柏林的中下层市民琐碎生活片段的描写,揭示了整个爱尔兰社会处于“瘫痪”的精神状态。《都柏林人》一共有15篇,《伊芙琳》是其中的第四篇。女主人公伊芙琳的母亲去世,父亲不仅酗酒,有时还对她挥舞拳头,年幼的兄弟也需要她的照顾。她在苦闷压抑的环境中日复一日、年复一年地消磨着青春岁月。与水手弗兰克的相识相恋带给伊芙琳全新的感觉,让她迎来了命运的转机:弗兰克要带她远渡重洋到布宜诺斯艾利斯去开启新的生活。当真正站在码头,望着一望无际的大海,置身于喧嚣的人流中,伊芙琳突然如困兽一般,面无表情地看着情人弗兰克逐渐远去。都柏林那种麻痹和沉闷的环境早已扼杀了年轻的伊芙琳对未来崭新生活的憧憬和尝试。大多数的学者对《伊芙琳》的解读主要集中在精神麻痹、瘫痪、顿悟和困境等主题。分析的角度也多种多样:功能文体学、叙事声音、接受理论,等等。本文在以上研究的基础上,尝试从女性主义文体学的视角解读《伊芙琳》,探讨伊芙琳的性别刻板印象如何通过语境、及物性系统、碎片化和隐喻来实现。

1女性主义文体学

Carter和Simpson( 1989)在《语言、话语和文学》一书中, 把文体学研究派别划分为“形式文体学、话语文体学、功能文体学、社会历史/文化文体学、文学文体学和语言学文体学”。近年来受到越来越多学者关注的女性主义文体学隶属于社会历史/文化文体学。同其他文体学一样,它关注文本的语言和美学功能(Leech et al.,1981:13)。女性主义文体学以女性主义为视角,强调对语篇语言使用的分析离不开语篇产生和接受的社会历史文化语境。女性主义文体学分析旨在解决两个问题:一是作者为什么会选择某种方式去表达在性别问题上的看法;二是有关性别这种效果是如何通过语言手段来实现的。女性主义文体学的代表人物Sara Miles(1995:17)在《女性主义文体学》一书中指出:“文体分析如果忽略了语境和种族压迫、阶级差异和性别歧视等社会因素会严重削弱文体分析的科学性和公正性。”

语言和文本是社会意识形态和社会结构的产物,同时反过来又影响社会意识形态和社会结构。女性主义文体学研究语言与性别、语言与意识形态和语言与权利的关系,是一种以政治为目的的文体学。女性主义文体学分析不仅描绘文本中的性别歧视,而且还分析叙事视角、能动性、隐喻、及物性等如何出乎意料地与性别歧视相关联(Mills,1995:11)。语言能重构社会现实和社会结构。现时的社会建立于以男性为中心的父权体系之上,对女性的性别歧视是一个跨文化、跨历史的普遍存在的社会现实。在以男性的意识形态和权利为主的社会结构中,女性缺少话语权。社会现实的语言重塑和描绘是以男性为中心来实现的,因此女性的性别刻板印象(gender stereotype)普遍被塑造为:柔弱、胆小、感性、细腻、忍辱负重、优柔寡断和母性等等。但这种刻板印象并不是“自然形成”的,而是由社会和文化人为地建构起来的。女性主义文体学倡导在审视文本时应该有意识地去捕捉文本中所谓的“自然化”表述中隐含的性别歧视,批判这种现象,逐渐消除对女性的性别歧视。

2 《伊芙琳》的女性主义文体学解读

社会历史/文化文体学的开创者之一Burton(1982:195-214)呼吁文体学家审视自己的研究,挑战文本中的意识形态。她认为通过文体分析可以识别语言建构出来的各种“现实”,能够批判社会和改造社会。传统的文体学分析是语言学理论的实证研究,依托文本的语法词汇结构去探析文本的内涵,忽略了对文本中的意识形态和价值观念的批判性解读。女性主义文体学能够更客观和更全面地解读文本,揭示看似“自然化”的语言中蕴藏的性别歧视和性别刻板印象。女性主义文体学本身没有单独的语言学理论,而是借助于其他的语言学理论,它结合了文学批评的思想性和文体学分析的客观性。从语境、及物性系统、碎片化和隐喻等几个方面来解读乔伊斯的《伊芙琳》,从而诠释女主人公伊芙琳的性别刻板印象是如何被语言重塑的。

2.1 语境

“很多分析家在分析文本时不再因为其‘自身的价值’对它感兴趣,而是对超出了文本范围的东西感兴趣。”(Birch, 1989:33)超出了文本范围的东西指文本产生的社会历史语境。较之于实用文体,文学语篇的产生和解读更依赖其置身的时代背景(即社会历史语境)。小说《伊芙琳》呈现的是20世纪初期喧嚣混乱的爱尔兰。爱尔兰在历经由查尔斯·司蒂沃特·帕奈尔领导的民族独立运动失败之后,整个社会分裂为新教徒、天主教徒、保守派和民族主义者等多个派别。同时由于几次马铃薯歉收造成大批饥民向美洲移民,许多单纯的爱尔兰少女在移民大军中最终沦为性奴。伊芙琳最终未能跟弗兰克登上开往布宜诺斯艾利斯的轮船,隐约也有这样的担心:“不愿沦为宗教和道德的背叛者。”(韦红,2015:140-148)这样的社会力量构成了乔伊斯作品中复杂的背景。都柏林笼罩在令人窒息的政治和宗教阴霾之中,在单调枯燥的生活中,人们即无力挣脱又没有勇气改变,在精神麻痹和瘫痪中苟延残喘。

小说的主人翁伊芙琳穿梭于家和商店之间,在照料家人和挣钱养家的艰辛和困苦中任凭青春岁月流逝。家和商店是父权社会中女性传统和固有的重要生活场所。家是一个怎样的家:母亲死于家庭暴力,父亲终日醉酒,年幼的弟弟妹妹离不开她的照顾。家里简陋寒酸,总是充满了灰尘的味道,墙上泛黄的照片和破旧的风琴无不述说着这个家庭的破败。年轻的伊芙琳的生活沉重而苦闷,一方面要代替死去的母亲呵护年幼的弟弟妹妹,是他们的保护者;另一方面自己也避免不了酗酒的父亲拳脚相加,是家庭暴力和父权的受害者。生活在这样的家庭里伊芙琳常常感到心惊肉跳,觉得没有人能够保护她。每星期六都为了钱而发生的争吵已使她开始感到说不出的厌倦,想到母亲的悲惨命运,伊芙琳突然站了起来。“逃跑!她一定要逃跑!”

当她站在码头,准备和她的情人弗兰克私奔到布宜诺斯艾利斯时,伊芙琳的脑海里又开始闪现出少有的家的温馨场景:“她注意到近来父亲变老了;他会想她的。有时他还是非常不错的。不久以前,她生病躺了一天,他给她读了一个鬼的故事,还在火炉上给她烤面包片。还有一天,他们的母亲还活着的时候,他们一起去霍斯山野餐,她记得父亲戴着母亲的无沿女帽逗孩子们笑。”(乔伊斯,1984:22)伊芙琳所处的环境和所受到的教育注定她无法割舍她的家庭,她无法潇洒地抛弃家人,去追求自己的幸福。乔伊斯笔下的伊芙琳虽有一定的醒悟,但是仍无法超越自身的局限和社会、宗教、家庭的束缚。

小说中提到伊芙琳为了维持生计,在一个小商店当售货员。商店是女人们常去的地方,她们在挑选商品的时候,也在有意无意间交换各种流言蜚语和小道消息。伊芙琳也在想,如果她跟弗兰克走了,商店里的人一定会说她。加文小姐总是想压住她,对她不断地吹毛求疵。伊芙琳是非常在乎别人对她的道德评判,可见当时爱尔兰社会对女性的道德要求已内化为女性自己的自我评判标准。

无论是在家还是商店,伊芙琳都是被动和小心翼翼的。她对自己所处的环境从未有过主动积极的掌控,凸显她在家庭和社会地位低下。伊芙琳的性别刻板印象是其生活的社会、宗教和家庭共同作用的产物。

2.2 及物性分析

系统功能语言学中的及物性分析在语篇分析中具有较强的可操作性,女性主义文体学家常用及物性分析来审视女性在文学作品和大众文化中的形象。系统功能语言学中的经验功能(Experiential Metafunction)是语言对人们在现实世界(包括内心世界)中的各种经历的表达(张德禄,2008:117)。经验功能是通过及物性(Transitivity )和语态(Voice)来体现的。及物性,作为一个语义系统,其作用是把人们在现实的所见所闻、所作所为和所思所感划分六种不同的“过程”(Process):物质过程(Material Process)、心理过程(Mental Process)、关系过程(Relational process)、行为过程(Behavioral process)、言语过程(Verbal Process)和存在过程(Existential Process),每一种过程涉及参与者(Participant)和环境成分(Circumstancial Element)。在语言交际中,讲话者需要对及物性系统做出连续的选择,以表达人的内心世界和外部经历。所以某种及物性结构的高频率出现与人物塑造息息相关。我们对小说《伊芙琳》的高潮部分进行及物性分析就可见一斑。

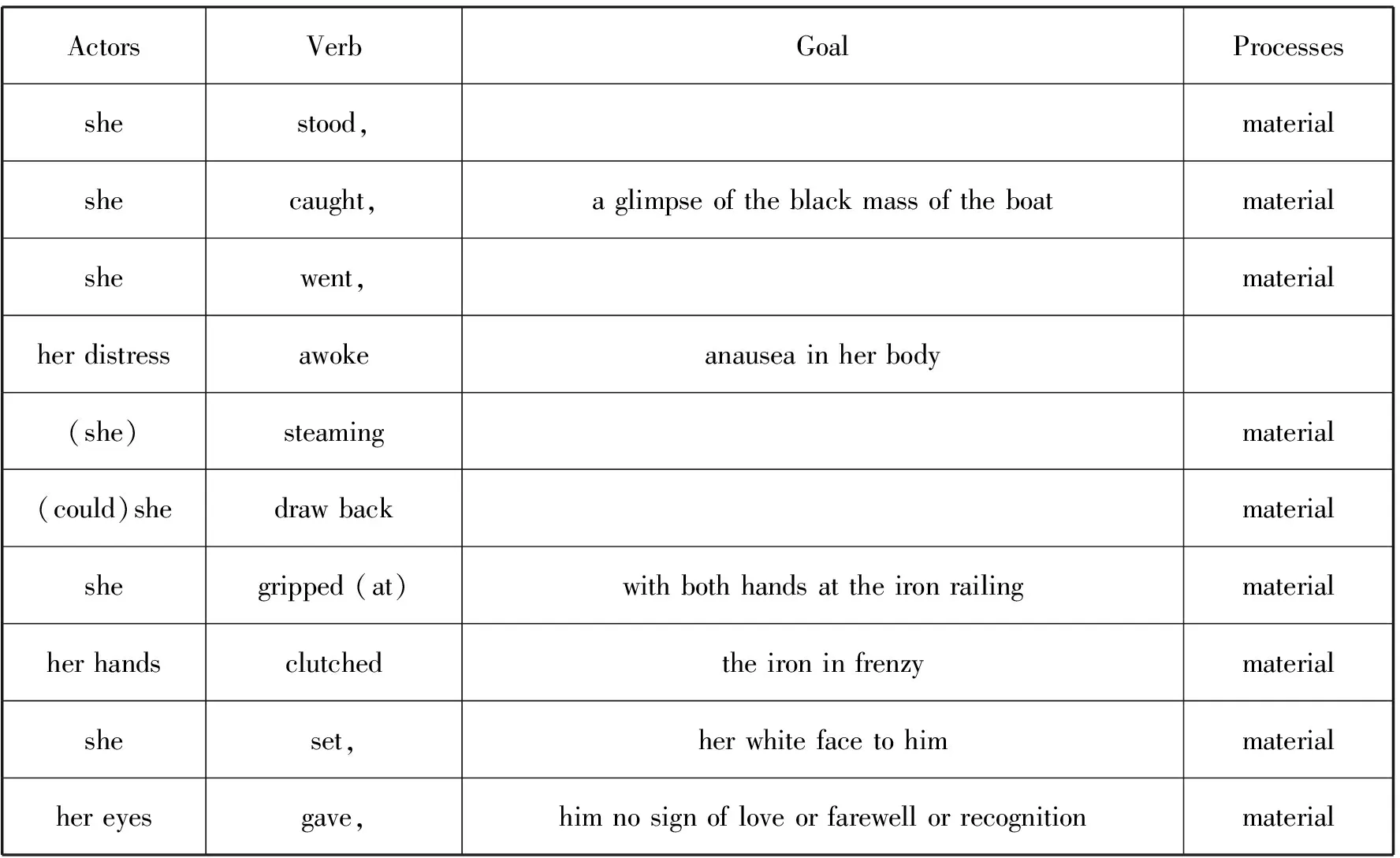

伊芙琳站在码头,准备和弗兰克登上开往布宜诺斯艾利斯的轮船。在拥挤喧嚣的人群中,她突然对未来全新的生活充满了恐惧和不安,脸色苍白,嘴唇不停地蠕动,狂热地向上帝祈祷。这一部分共有38个过程(为了分析方便,未包括其中4个仅含一个单词的句子),其中以伊芙琳及身体部位为主位各个过程的具体分布如下图:

表1 以伊芙琳及其身体部位为主位的各个具体过程

ActorsVerbGoalProcessesSensorVerb Phenomenonshe knew,that he was speaking to hermentalshe felt,her cheek pale and coldmentalshe felt,him seize her handmentalSayerVerb Verbiagesheanswered,nothingverbalshe prayed,to God to direct herverbalshesenta cry of anguish.verbalCarrierVerbAttributeshe would be, on the searelational

在这一部分中,以伊芙琳为主位的过程有14个,以她的身体部位为主位的两个,以她的情感为主位的一个,物质过程有10个、心理过程三个、言语过程三个和存在过程一个。物质过程所占比例最大,为58%。物质过程通常由行为者(actor)和目标(goal)来完成,可以反映动作者对客观世界的影响和掌控。但伊芙琳发出的动作有四个没有目标(stood 、went、steaming、draw back),说明她实际上是没有足够的行为能力去影响和改变周围的人和事。“She stood among the swaying crowd in the station.”动词stood 不仅没有目标,而且还是一个静态的动词。与动态的“swaying”形成了鲜明的对比。周围人潮涌动,而伊芙琳却静静地呆立在那,丧失了行动的能力。码头是新旅程的起点,带给人们兴奋的同时,也暗含着各种不确定性和风险。置身于这样的环境中,伊芙琳对新生活的憧憬消失得无影无踪,她被巨大的恐惧包围着。“If she went, she would be on the sea with Frank.”伊芙琳开始质疑自己的决定,走与不走,她在挣扎。走与不走,伊芙琳看似有能力选择,但实际上“不走”是她的宿命和无奈的选择。即将向布宜诺斯艾利斯飞奔而去(steaming),但伊芙琳却开始想到了退缩(draw back),退缩到都柏林那沉闷和麻痹的生活中,哪怕像母亲一样最后郁闷而死,也不敢面对新的机遇和挑战。飞奔的目的地(布宜诺斯艾利斯)在伊芙琳眼里犹如海市蜃楼,虚无缥缈。由此可以看出伊芙琳深受多年来的生活环境束缚,犹如笼中之鸟,虽期待外面的世界,却没有勇气和能力飞出去。

在其余的六个物质过程中,伊芙琳发出的动作都有明确的目标,似乎说明伊芙琳对他人和客观世界具有较大的影响和掌控力。但仔细分析这些动作的目标,我们却发现并非如此,动词“caught”的目标是“a glimpse of the black mass of the boat”。即将载着伊芙琳驶向新生活的船此刻在她眼里是可怕的:黑色暗示某种不安,巨大的船体很怪异。动词“awoke”的行为者是“her distress”,目标是“a nausea in her body”。和情人一起去开拓新的生活一点也没有带给伊芙琳美好的憧憬和遐想,而是苦恼和痛苦甚至是想吐的感觉。这反映了伊芙琳毫无抗争意识,无法适应新的改变,对自己的未来没有一丁点的掌控能力。因而新的契机带给她的是精神和肉体双重痛苦。及物动词“kept”的目标是“moving her lips”,伊芙琳所发出的动作对周遭的环境和人毫无影响,她所能影响的是她自己的身体,而且这种影响还是负面的,无力的。她只能不停地蠕动着嘴唇、默默地、狂热地祈祷着。面对弗兰克一遍遍的呼唤,伊芙琳觉得自己置身于汹涌的波涛之中,她的手疯狂地抓住铁栅栏。及物动词“gripped”和“clutched”的目标分别是“the iron railing”和“the iron”,伊芙琳死死抓住的铁栅栏犹如都柏林那令人窒息、麻痹但又无法逃脱的痛苦生活,这不仅说明了伊芙琳性格缺乏开拓、冒险的精神,更反映了在一个宗教至上、男权主义盛行的社会,女性缺乏改变自身命运的能力。即使有弗兰克这样的所谓“命运的拯救者”,也是充满了各种不确定性和风险,回归原来的生活是伊芙琳宿命的选择。“set”是一个动作意味较强的词,伊芙琳面对情人弗兰克的大声呼喊,板起她那毫无血色的脸孔,像一头绝望的野兽。动词“gave”的目标是“no sign of love or farewell or recognition”,伊芙琳在最后时刻,对带她奔向新生活的弗兰克,眼里毫无爱意和离情别意,就像不认识他一样。

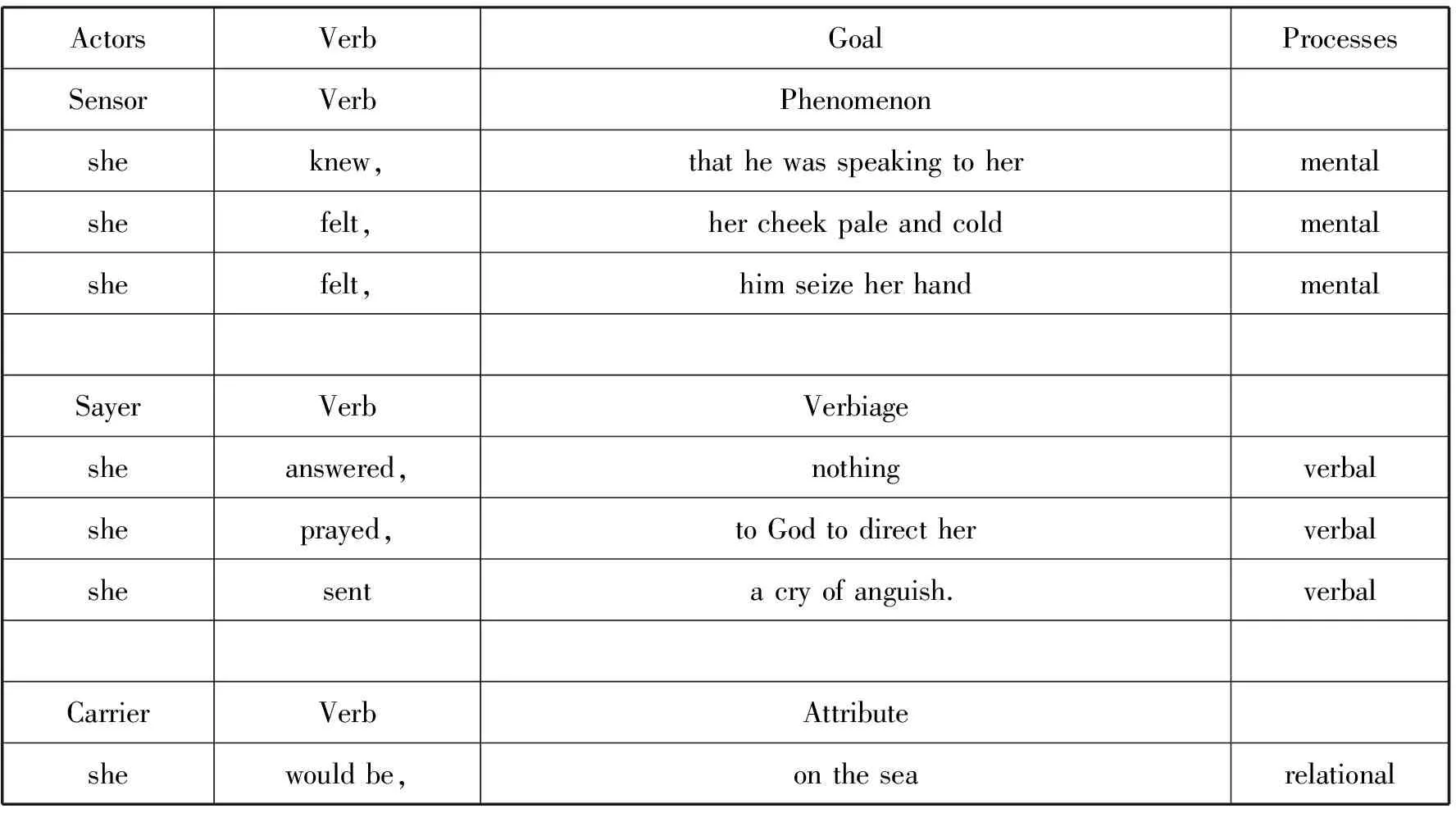

这一部分共有三个心理过程。心理过程有两个参与者。一个是心理活动的主体即“感知者”(sensor),另一个是客体即被感知的“现象”。心理过程是一个感受的过程,具体又可分为“感知”“反应”和“认知”三个次过程(Halliday,2000: 117-118)。“She knew that he was speaking to her.”动词“knew”属于较高级别的认知范畴。伊芙琳知道弗兰克在耳边不停地讲述着,但此刻她已无心辨别他到底在说什么。“she felt her cheek pale and cold.”她能够感觉得到的只是自己冰冷而苍白的脸颊。“she felt him seize her hand.”她知道弗兰克正拉着她。这三个心理过程的分析已看出,作为感知者的伊芙琳处于一种呆滞、麻木的状态中,在这个决定命运前途的时刻,她是混沌的、茫然的和不知所措的。她知道弗兰克正在拉着她的手,不停地讲述,但不知道他在说些什么。对自身的感受是敏感的,她知道自己脸色苍白和冰冷,但却无力做出积极的回应。

以伊芙琳为说话人(sayer)的言语过程仅有三个:“she answered nothing;she prayed to god to direct him;she sent a cry of anguish.”第一个动词answered的内容(verbiage)是“nothing”,面对情人弗兰克滔滔不绝的话语,伊芙琳竟无言以对。此刻她的内心正备受煎熬,在去与留之间苦苦挣扎。弗兰克的话在耳边嗡嗡作响,伊芙琳却置若罔闻,陷入困顿和迷茫之中。伊芙琳不知所措,身不由己地向上帝祈求,祈求上帝能够给她指明方向,把她从迷茫麻痹中拯救出来。可以看出伊芙琳性格懦弱,无力改变现状,上帝是她唯一可以求助的,但同时也是虚无缥缈的,足见宗教对她的禁锢和影响。第三个形式看似是一个物质过程,但实际是一个言语过程。她发出痛苦的叫喊。言语的能力可以反映说话人对所处的环境和听话人的掌控能力,伊芙琳在迷茫和麻痹中丧失了清晰表达的能力,只能在恐惧中痛苦地大叫。这凸显了伊芙琳作为一个缺乏安全感的柔弱女性在新的机遇面前无力去把握,只能回到自己熟悉的日复一日、年复一年的令人窒息的生活中去。

这一部分只有一个关系过程: she would be on the sea。它属于关系过程中的归属类(attributive)下的环境式(circumstantial),环境式表明载体(carrier)和环境之间的关系。伊芙琳想到第二天,就会和弗兰克在海上。大海是一个弗兰克非常熟悉的环境,作为水手的弗兰克在船上如鱼得水,而伊芙琳觉得那波涛、那大海似乎要吞噬了她一样,让她感到无助和害怕。置身于陌生的环境,对一个人适应能力有较高的要求。伊芙琳没有这种能力,她不能预见更无法对付可能出现的各种意料不到的状况,新的环境只会让她退缩。

以上以伊芙琳为主位的及物性分析可以看出,虽然物质过程所占比例较大,但这些物质过程要么没有目标,要么是无效和否定的目标。这类物质过程的较高频率出现恰恰说明伊芙琳想有所行动却无力行动。伊芙琳的遭遇揭示了20世纪早期都柏林女性普遍受到的限制和苦难,在宗教和父权的双重压迫下,她们虽有“顿悟”,但这种顿悟是非常短暂的,她对常规和重复的依赖压倒了这种冲动。

2.3 碎片化分析

碎片化分析(Fragmentation)也是女性主义文体学分析的一个重要部分,碎片化指的是在文本中女性形象的描绘通常是集中在不同的身体部位或女性不是以一个完整的思想和肉体的结合体出现的(白杨, 2008:91-94)。前者多出现在男女恋爱场景中,对女性身体部位的聚焦暗示在两性关系中女性是作为男性审视的对象而存在的。后者则出现在更为广泛的场景,暗示女性缺乏独立的意识。小说《伊芙琳》是《都柏林人》中唯一一篇以主人翁名字命名的,凸显伊芙琳在整篇文章中的主体地位。但是读完这篇小说,读者却很难在脑海中勾勒出伊芙琳的完整形象。伊芙琳是高还是矮,是胖还是瘦,是漂亮还是相貌平平,读者一无所知。小说的第一段:“SHE sat at the window watching the evening invade the avenue. Her head was leaned against the window curtains and in her nostrils was the odour of dusty cretonne. She was tired.”伊芙琳疲惫不堪,她的头靠在窗帘上。这一句的被动语态暗示靠在窗帘上都不是伊芙琳自发的行为,而是生活的艰辛让她不堪重负,无力地靠在窗帘上。鼻孔里满是印花窗帘上的灰尘,令人窒息。伊芙琳真的累了,瘫坐在窗前,望着窗外的一切。小说结尾部分再次聚焦伊芙琳的身体部位。伊芙琳跟随弗兰克来到码头,准备登上开往新生活的轮船。涌动的人群、黑色的巨大的船体、弗兰克的喋喋不休让伊芙琳苦闷不已,她的脸颊苍白,嘴唇不停蠕动,双手疯狂地抓住铁栏杆,面对弗兰克一遍又一遍的呼唤,她板着苍白的面孔,眼里没有爱和离情别意。伊芙琳在彷徨和煎熬中失去了思考和行为的能力,犹如困兽,更像精神病患者,丧失了思维的能力。伊芙琳的形象犹如她生活的环境一样是灰暗的、模糊的和混沌的。伊芙琳完整形象的缺失暗示她不可能是一个有独立思考和行动能力的人。虽有短暂的觉醒,但实质上同其他都柏林的女性一样,伊芙琳将继续甚至是永久地淹没在日常习惯中,在苦闷和麻痹中度过一生。

2.4 隐喻分析

随着认知语言学的发展,隐喻不再被单单看成是一种语言现象和修辞手法,更是一种人类认知现象(束定芳,1998:10-15)。隐喻在本质上是感知周围世界和形成概念的工具。年轻的姑娘伊芙琳的名字是由“Eve”和“line”构成,其名字的构成本身就寓意深长。Eve是上帝创造出来的第一个女人,因偷吃禁果而被逐出伊甸园。她一生背负上帝的诅咒,要承受怀胎和生育的痛苦,并且一辈子都要受丈夫的管制。而“line”有家族的意思。伊芙琳代表了所有备受父权制和天主教压迫的爱尔兰女性,她们的一生为家庭操持,时常遭受家庭暴力,在沉闷和痛苦中煎熬,最后在绝望中死去。因而“Eveline”这个名字具有普遍的象征意义。而“Eveline”从读音上使人联想到“evening”,整篇小说的绝大部分时候是在傍晚,例如小说一开始:“她坐在窗前,看着黑夜慢慢笼罩在大街上。”无孔不入的如黑色罩幔般的黑夜凸显小说阴沉暗淡的基调,暗示女主人公的一生笼罩在黑暗和痛苦迷茫之中,既无力挣脱,又看不到希望,黑暗不仅是伊芙琳现实生活的写照,更是她未来生活的不祥预兆。黑暗之下生命可以延续,生活可以继续,但却注定了都柏林人生活的不幸和难逃厄运。置身于黑暗之中,伊芙琳的鼻孔里面满是印花窗帘上的灰尘的气味。“环顾房屋四周,望着房间里所有那些熟悉的物件,多少年来她每周打扫一次,心里老是纳闷,哪儿来那么多的灰尘?”(乔伊斯,1984:133)物件蒙上了灰尘,就会失去应有的光泽。而人心蒙上了灰尘,就会变得无动于衷和麻木。伊芙琳每天都与这些灰尘抗争,但无处不在的灰尘却让她疲惫不堪。那总也扫不完的“灰尘”,是弥漫在都柏林空气中令人迷茫、麻痹和瘫痪的精神桎梏,在家里伊芙琳要忍受近乎暴虐的父亲的打骂,在商店里要忍受人们的热潮冷讽。20世纪初的爱尔兰仍处于大英帝国的政治、经济和文化殖民的阴霾之下,在精神上天主教禁锢着人们的思想。小说中伊芙琳家里破旧的风琴旁边放着的圣女玛格丽特·玛丽·阿拉科克祈祷的彩色照片和墙上那张泛黄的神甫的照片,暗示在日常生活中宗教对人们的巨大影响,人们对宗教的虔诚和信仰已化为日常习惯,宗教有意无意中影响人们的思想和行为。伊芙琳在码头的犹豫不决和最终的停滞不前在某种意思上来说是无法忍受私奔这一背叛宗教和道德的行为。码头停靠的巨大的黑色轮船在伊芙琳的眼里充满了诡异和不祥,朝气蓬勃的恋人描绘的遥远的异国他乡的幸福生活如海市蜃楼,虚无缥缈,而弗兰克本人也不是那个开朗、活泼的魅力恋人。他的呼喊声“Come!”“Eveline! ”和“Evvy!”充满了诱惑和诡异,意味深长。伊芙琳突然顿悟,她疯狂地抓住铁栏杆,发出痛苦的喊叫。铁栏杆是鸟笼,是监牢,它让人绝望痛苦,但也让人有一种另类的安全。其实伊芙琳不能放手的是都柏林的郁闷、单调和枯燥的生活和扼杀希望的日常惯例,这一切在不知不觉中已麻痹了她的灵魂,抑制了她的希望,她既无力从绝望的现实中出走,又无法改变糟糕的处境。伊芙琳别无选择,只能步母亲的后尘,在平凡琐事中苦苦煎熬,甚至最后发疯而死。

在这篇篇幅不长的小说中,隐喻呈韵律式的分布,是语篇的建构和解构的重要机制。主人公的名字“Eveline”、黑夜、灰尘、修女和神甫的照片、黑色的轮船和码头边的铁围栏,这些隐喻式表达相辅相成,支撑了整个语篇的脉络,烘托了小说的主题——都柏林的瘫痪、麻痹和沉闷,同时也对伊芙琳的性别刻板印象的语言重塑起到了非常重要的作用。

3结语

语言是一种社会现象,它可以重塑社会现实。从过对乔伊斯《伊芙琳》的女性主义文体学的梳理中,我们可以看到,作家逐渐勾勒出了一个20世纪初爱尔兰社会现实下的年轻女性的社会刻板印象。在父权制和宗教势力的双重压迫下,伊芙琳在家和工作的商店里总是小心翼翼,父亲的暴戾、加里文小姐的尖酸刻薄让她如履薄冰。通过对其发出的动作的及物性分析,我们可以发现伊芙琳是想有所行动却无力行动的人,对周围的环境和身边的人几乎没有影响力。在乔伊斯的笔下,伊芙琳的形象是支离破碎的,暗示她没有完整和独立的思想。整篇文章韵律式分布的隐喻更是为其性别刻板印象赋予了深刻的内涵。可见女性主义文体学的分析模式不仅秉承了传统文体学分析的客观性,同时又关注语言现象所蕴含的社会经济因素。从性别角度重新审视文本,读者可以获得新的阅读体验。