《曼斯菲尔德庄园》中的预设编织与认知模型构建

2018-08-29佘丹

佘 丹

(重庆医科大学 外国语学院,重庆 400016)

0 引言

简·奥斯汀是英国文学史上最受欢迎的现实主义女作家之一,她的作品是公认的经典。《曼斯菲尔德庄园》是她作品中尤为复杂深刻的一部,通过女主人公范妮“靠德行的帮助,最终做了曼斯菲尔德庄园女主人”(特里林,1983:224)的故事,褒扬了“传统的文化和道德价值体系”(艾伦,1983:147),表达了对于道德伦理与审美回归的思考。然而,这样一部内涵深邃的作品却被有些评论者视为“毫无趣味”“直白的说教”(Chapman,1948:194)。事实上,奥斯汀一贯追求小说艺术与价值规范的紧密结合,其精妙的叙事艺术把道德伦理演绎得入情入理,并通过匠心独运的预设编织在小说语篇中逐步阐释出来。而这也正是那些持否定意见的评论家们所未看到的。因此,本文尝试从认知诗学角度,运用Lakoff的理想化认知模型理论分析小说中的预设编织,探讨认知模型对文本中预设运作、语篇释读和主题意义获取的重要作用,从而让读者更好地体会小说文本世界的深刻内涵,以及小说展现的艺术光彩。

1预设的认知阐释及理想化认知模型

预设(presupposition)发轫于哲学和逻辑学。德国哲学家Frege在1892年“论涵义与指称”一文里最早提出了“预设”的概念,指发话者在语言中使用确指描写语时所做的假设及其意义(Frege,1952:56)。20世纪50年代,英国语言学家Strawson(1950/1952)进一步把预设阐发为自然语言中的一种特殊的推理关系,预设从而成为语言学的重要研究对象。它所关注的是发话人在生成言语过程中的预有信念、语用策略和交际意图,因此研究预设可以 “揭示语句的内涵”, 发现“意义怎样被语境和语篇体现或决定”(张德禄, 1993:53)。近年来, 随着认知科学的发展,认知语言学家强调人的经验和认知能力在语言中的作用,运用其理论框架对预设进行了新的研究。从认知语言学的视角来看,预设指对语境敏感的、与说话人/说话对象的信念、态度、意图有关的假设或关系(何自然,1997:68)。在文学语篇中,作者往往通过运用预设来表征虚拟世界和事物的存在,表达个人观点、情感或道德价值判断,读者则通过认知识解的活动来释读预设并构建出语篇的整体意义(Short,1996:232)。因此,对预设的认知阐释,其本质是探讨文学语篇中预设的语言形式在特定的语境中,通过作者和读者之间的文本交际而建构的文本意义。在这里,我们借用认知语言学家Lakoff(1987)的理想化认知模型(Idealized Cognitive Model,简称ICM)来阐释预设的认知结构及其意义。认知模型(Cognitive Model,简称CM)是人类在认识事物以及理解世界过程中所形成的一种相对定型的心智结构,是储存于人类大脑中某一领域中所有相关知识的表征,它是形成范畴和概念的基础(Ungerer et al.,1996:46-49)。理想化认知模型是由多个认知模型构成,指在特定背景中说话人对某一领域中的经验和知识所做出的抽象的、统一的、理想化的理解(Lakoff,1987:68)。它能够为人类的思维、语言和行为提供认知参照点,提供有关情景作为言语理解的背景,并激活其他相关概念和知识(赵艳芳,2001:75)。ICM主要运用四种模型构建, 分别为命题结构模型、意象图式模型、转喻映射模型和隐喻映射模型(Lakoff,1987:68)。从理想化认知模型这一理论出发, 预设的认知模式可以理解为:语言使用者对某个或某些领域里经验的统一和理想化的理解, 是由预设触发语的理想化认知模式激起的概念和知识所构成的一种为交际双方互明的共同认知环境(王文博,2003: 34)。它强调体验性:文学语篇中,作者在运用预设时, 通常是基于自己的世界知识, 对现实社会的感知激发的情感,然后遵循一定的认知模式, 用具体的事物表达抽象的思维。读者在理解预设时, 也必须从身体体验和认知角度来分析, 理解作者的意图, 从而实现语篇所表征的意义。创造性:作者可以通过显性或隐性预设投射情感、态度、立场等,预设语言中蕴含着作者的创造力和想象力,读者在理解时,也必须结合背景知识,运用联想,根据预设语言建立认知模型, 将已知和未知信息进行“搭桥”操作, 体会作者真实意图和情感表达(陈建生,2009:24)。

文学语篇中的预设是作者所进行的一种复杂的宏观推理活动,它渗透于语篇的各个部分之中,构建出多姿多彩的话语世界,也可以显性或隐性的表达作者的观点立场、情感表现、道德判断和美学评价。(魏在江,2011:29)因此理解预设即是重构文本深层意蕴内涵的过程。运用理想化认知模型阐释作者在文本语篇中的预设编织,不但可以揭示预设信息流在语篇结构中的运作机制,也可以动态的阐释读者的认知识解过程,分析读者如何通过与作者之间的文本交际对预设及其意义建立心理表征,并由此领悟文本更深层的主题内涵。本文以《曼斯菲尔德庄园》为例,运用理想化认知模型对该文本中预设的动态认知做出具体分析,探讨读者如何在作者丰厚的预设编织中实现文本与主题意义的融合。

2 《曼斯菲尔德庄园》中的理想化认知模型对预设的动态分析

认知诗学是运用认知科学的相关理论解读文学文本,注重从心智角度关注和研究文学的学科(熊沐清,2008:301)。它的研究目的是“提供一种方式, 讨论作者和读者对世界的理解, 阐释如何在语篇中体现这种理解”(Stockwell,2002:5)。在《曼斯菲尔德庄园》中,作家以庄园为背景,通过细腻而敏锐的笔触,描述了女主人公范妮从幼时初到庄园怯弱卑微,继而主动学习庄园的礼仪规范和道德秩序,不断践行,并在外来价值观入侵时主动维护和坚守,最终成为庄园女主人的故事,彰显了德行的价值和礼仪道德的风尚。小说的意蕴内涵是通过作家运用预设将大量的信息流和话语内嵌于语篇之中的,读者可以运用理想化认知模型,主动参与到与作者预设编织之间的文本交际中,领悟作者蕴藏于文本语篇的内涵和意义。从宏观的层面来看,ICM 的四个模型在《曼斯菲尔德庄园》中都有不同程度的体现,为作者和读者之间的文本交际和心智交流搭建了一个很好的平台。

2.1 命题理想化模型与预设

在文学语篇的开头部分,作者往往利用读者准备进入一个虚拟世界的心理,把背景信息巧妙地铺设入文学语篇中,通过预设以隐含的方式内嵌于句子或语段中,成为文学语篇情节建构与展开的引线。读者要与作者进行文本交际,必须识别预设话语,激活相应的概念知识作为认知语境,来理解作者的文本意图和藏于字里行间,蕴于语言深层的内涵。认知语境观认为,由于读者与作者是不同的认知主体,对预设话语所建立的心理表征会呈现出差异。但双方可以通过动态的相互显映来形成共同的认知语境,激活最佳关联语境信息,从而获得预设话语的意义(Fawcett,2000:242)。这一过程可以经由ICM中的命题结构模型,通过读者认知推理和选择显映出来。命题结构模型是客观外界在人的心智中的事实性映射,能详细解释特定概念范畴所涉及的相关认知域的背景、特性及概念间的关系,具有判断性特点(Lakoff,1987:285)。运用命题结构模型解读预设话语,可以使读者激活储存于记忆中的相关世界知识和概念结构,产生与作者相同的体验,通过相互显映达到认知语境的重叠,从而理解预设话语的意义。

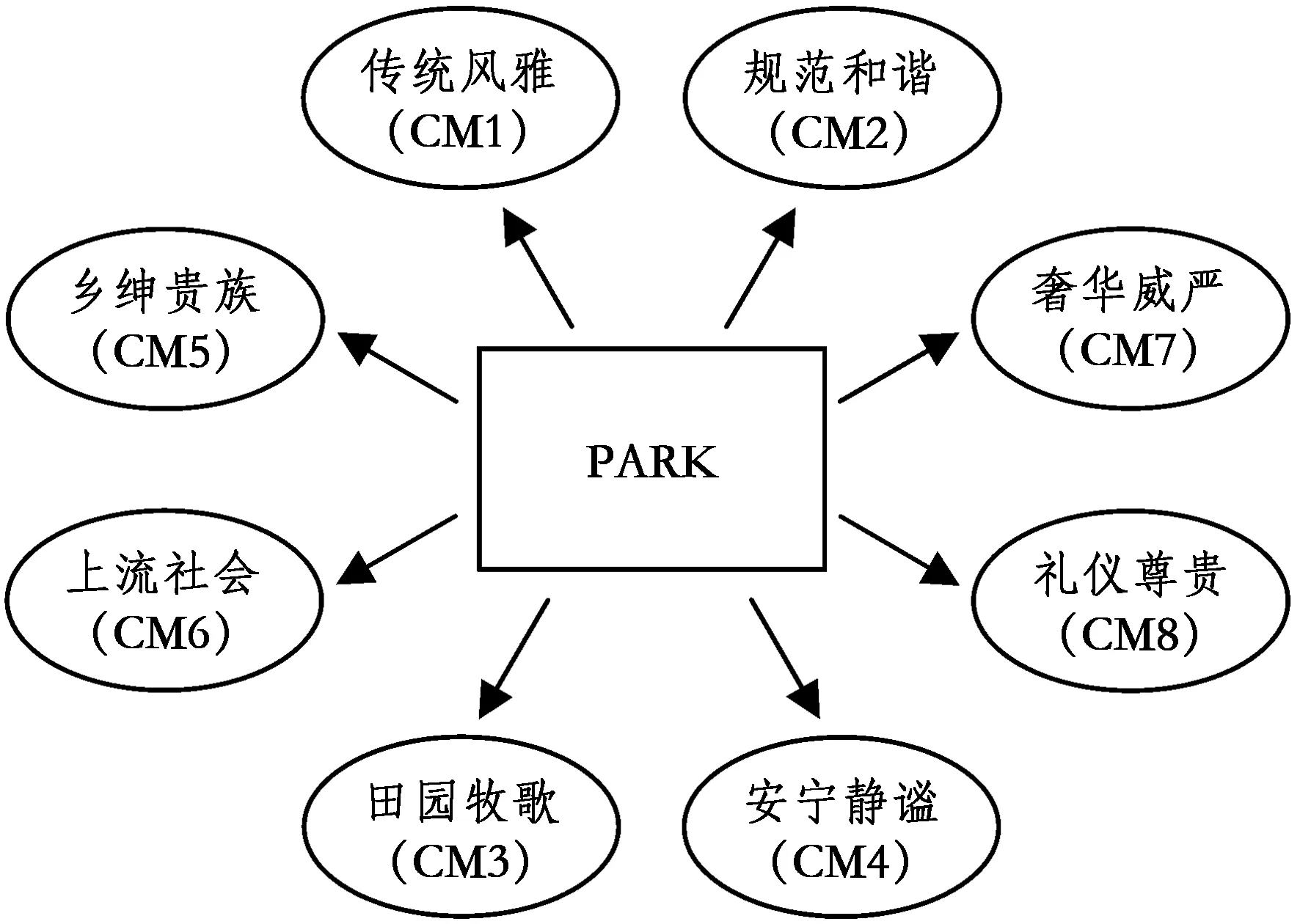

小说伊始,作家描述范妮因家境不好,九岁被送到二姨妈家曼斯菲尔德庄园寄养。“曼斯菲尔德庄园,漂亮的宅邸,享不尽的荣华富贵。”(奥斯汀,2009:1)(本文例子及其译文取自奥斯汀的《曼斯菲尔德庄园》,文中只标注页码)作家的这句话,把读者带进了虚拟的文本世界,也同时通过预设传递丰富的话语信息。“Mansfield Park”这一确指名词短语,预设了故事发生的地点,读者阅读时,也会激活所有关于PARK的命题结构模型,构建出范妮出场的相关背景知识。PARK的命题结构模型包括所有与“庄园”相关的CM 集合,如“传统风雅”“规范和谐” “田园牧歌”“安宁静谧”“乡绅贵族”“上流社会”“奢华威严”“礼仪尊贵”。这些CM 集合与我们的认知体验密切相关,这就是PARK的理想化认知模型( 如图1 所示) 。

图1

但在实际认知运作中,ICM 不一定与客观事实相符,这时ICM 就会进行调整,从不同程度来适应话语世界。当范妮初来庄园时,“拘谨胆小”, “孤陋寡闻,仪态笨拙”, “受到大家嘲笑,像女仆一样被势利眼的姨妈随意驱使”(15)。这时,读者就会将这些新信息与刚激活的PARK的理想化认知命题结构模型进行匹配,调动百科知识,选取与之相符合的CM,显然,这时的庄园PARK突显出“奢华威严”“礼仪尊贵”“严格的身份等级”的认知模型,暗示此时的范妮像丑小鸭一般,处于弱势的边缘地位。读者通过调整,构建出与PARK相吻合的模型场景,从而顺利的融入作者所预设的虚拟世界中,对范妮初来的卑微窘境产生同情,并对她在庄园的未来生活产生阅读期待。理想化认知模型让读者主动的参与到作者的预设中,动态的理解、发掘显映出文本话语的意义。作者接着通过信息预设,描述范妮克服了胆怯畏惧后,既被曼斯菲尔德 “幽雅的,环境优美的大宅”(426)的环境所打动,也受到庄园所秉承的富于学识、情趣高雅、礼仪规范的传统所感染, 在表哥埃德蒙的帮助下,不断学习,获得了“学识、见识、品性和修养的提升”(21)。good quality一词,激活了读者所有关于“GOOD QUALITY”的理想化认知模型, 如“心地善良”“感恩图报”“自尊自重”“涵养得体”“坚守道德”等。随着预设信息的进一步释放,读者看到当托马斯爵士为了家庭利益需冒着危险远行安提瓜,年轻人们自私无谓,只有范妮“伤感不舍”(32), 表现出人性的善良和感恩;与朋友交际时,范妮“娴静、谦恭、真实”,不似“眼下风气”一般“浮夸,无所顾忌”(47);当索瑟顿庄园出游,众女伴只感兴趣于男女社交,唯范妮“对自然美景感到兴致盎然”(78),“表现出充盈的内心和高雅的情趣”(78)。后来,年轻人们在家中私设剧场,并挑选了粗俗轻浮的剧本排演,范妮“坚决拒绝,任凭劝说和斥责也不动摇”(142),表现出道德的成长和对规范、传统的坚守。此后,在面对克劳福德先生全力追求时,范妮深知他富贵权势但虚伪轻浮,理性拒绝,在众人的艳羡和说情下,仍旧坚信她与克劳福德先生“性格、性情、教养和习惯都不相配,彼此不可能相爱”(313),表现出不为物质诱惑,不被世俗拜金同化,坚持本真,追求真情的信念。随着预设信息的不断释放,读者运用自身百科知识的理解,在不断构建的CM集合中筛选和匹配,构建出“范妮在庄园里学习、成长,坚守品性和德行”的认知模型。ICM调动着读者在阅读过程中的思考和认知力,让读者不断选择各种语境信息,以能动的方式参与预设话语意义的发掘,为范妮正直、涵养、理性和美德而欣喜。最后当范妮接受托马斯爵士安排,回家乡普利茅斯小住,发现家乡生活“混乱粗鄙”(371),开始无比怀念并更加认同“风雅、礼仪、和谐、规范的”(373)曼斯菲尔德庄园。当她重返庄园时,作者这样描述:“她动身前来朴茨茅斯时,还喜欢说是在回自己的家。现在这个字眼仍然是亲切的,但它指的却是曼斯菲尔德”(411)。“HOME”一词构建出“庄园成为范妮的真正家园和心灵归属”的认知模型,即“HOME”不仅映射出范妮对庄园的认同和归属感,也暗示最终范妮靠品性和德行,赢得托马斯爵士的认可和表哥的真情,成为女主人,庄园真正成为她掌管的家园。ICM再次将读者带入到范妮的心理体验中,使读者的阅读情感得到很好的满足。层层递进的信息预设,将全文精密细致地编织起来,构成了整部小说完整的情节,引导了叙事语篇的发展。PARK, GOOD QUALITY, HOME的ICM逐层强化,共同作用,将读者一步步带入到范妮的成长变化中去,使其从观察者变成感受者, 体会到作者通过褒扬范妮的品性德行,表达了对社会传统文化和道德伦理的维护和推崇,从而产生了强烈的文学体验效果。

2.2 意象图式理想化模型与预设

当文学语篇表征虚拟世界时,作者往往运用预设来表征虚拟世界,为文学语篇的发展提供背景,推进情节开展,使读者能够很好地融入虚拟世界中获取意义。建构理论认为,在意义建构的过程中,背景知识与语境认知同等重要,它们共同参与信息的表征和意义建构。不同的读者因个人知识和经历不同,对预设话语会呈现出不同的心理表征。读者可以通过构建与话语一致的认知图式(框架),来获取话语意义(Brown et al.,1983:249)。认知图式是指人们在对世界的理解、体验和认识过程中不断概括而逐步形成的抽象的框架结构、空间体系和概念表征,储存于人们大脑中,构成用来处理新信息的图式性意象(Johnson,1987:73)。在语言使用中,语用者可以运用抽象的图式化的知识激活有关认知语境内容,建立起与话语意图一致的心理表征,来推理和理解话语含义。因此,我们可以运用ICM中的意象图式模型对文学语篇中的预设话语进行推导和解读。意象图式模型是指在对现实世界体验的基础上通过互动所形成的前概念意象的抽象结构,它是形成原型、范畴、概念结构的基础。意象图式来自于身体体验,为我们理解抽象概念提供框架或依据。意象图式有基本和复杂之分,基本意象图式主要包括: 容器、路径、连接、力量、运动、平衡、上下、前后、部分-整体、中央-边缘等,它们可结合成更为复杂的意象图式( Lakoff,1987:282-283;Evens et al.,2006:280)。

首先,容器图式可以用来推导和解读作者的预设话语。小说伊始,当范妮离开家乡初到曼斯菲尔德庄园,被安排在(“靠近两个女仆的狭窄的白色小阁楼”)(146)居住。几年后,两个姐姐的废弃不用的教室(“东屋”)(146),增加成为专属于范妮读书与思考的房间。最后,范妮通过自己的品性和美德,成为庄园女主人,拥有了(“整座牧师庄园住宅”)(449)。人们从身体体验以及对空间结构的感受获得的容器图式,可以用于对世界其他经验的建构。范妮从住在狭窄的阁楼,到宽敞的东屋,到最终拥有整座庄园,她也一路成长,心智和美德不断提升和成熟,让读者构建出一个生动的容器图式。在此图式中,阁楼、东屋和庄园被视为容器,范妮成为容器里成长的花蕾。阁楼是白色的,人们往往把白色和纯洁联系在一起。而东屋,“宽敞,更适合踱步与思考”,“范妮在这里读书,养花种草”, “每逢她遭受痛苦、委屈、质疑,总来这里寻找安慰”(147)。在拒演戏剧时,范妮躲进了东屋;在拒绝克劳福德的追求时,她也在东屋“踱来踱去”(148),避免与其正面接触。东屋无疑给她提供了思考的空间,坚持本真,维护道德。庄园对于范妮而言,更是精神成长的所在: “有表哥指导她的思想,灌输为人的准则,形成正确的见解。”(379)读者通过作者的预设话语激活大脑中的容器图式,通过能动的推导,感受到白色的阁楼、布满花草和书籍的东屋,乃至整个风雅的庄园,赋予了范妮成长中情感和智慧的力量,培养了她良好的修养和不流俗的品性,最终赢得众人的尊重和认可,也守望到自己的幸福。

其次,力量-动态意象图式在小说预设编织中也有充分的展现。力量对物体产生的影响(比如移动、克服阻力、越过障碍等) 所形成的意象图式,对我们认知和语言的形成起着核心和普遍的作用(Taylor,1989: 124,139)。作者对象征曼斯菲尔德庄园风雅不凡的描写:“一座雅致的、大小适中的房子,四面八方都有亲戚,彼此常来常往,支配着附近的上流社交圈,甚至比更加富有的人还受人敬仰。”(204)庄园的主人托马斯爵士“关心儿女,有着高度的荣誉感和道德观”(421),显示出曼斯菲尔德庄园作为传统道德观的核心象征辐射出强大的影响力和感染力。克劳福德小姐初到曼斯菲尔德庄园,与埃德蒙商讨用农民马车搬运竖琴一事时,久居伦敦的她早已习惯“有我没有办不成的事”(58),埃德蒙却回答,庄园的农民“不会为了钱财放弃粮食收割”(57)。庄园让克劳福德小姐信奉的金钱万能的格言受到了强烈的挑战。不久,克劳福德小姐与姐姐格兰特太太谈论婚恋问题时,受浮华虚荣所感染的她再次断言:“即一切都是带欺骗性的,恋爱婚姻更是如此。”(45)格兰特太太回答“曼斯菲尔德庄园决不让你上当”(46),显示出曼斯菲尔德庄园强势的健康的力量;范妮表哥汤姆伯伦特因终日在伦敦花天酒地、享乐挥霍,终致患病生命垂危,最后被接回曼斯菲尔德庄园将养才逐渐好转;而作者描述范妮在曼斯菲尔德庄园的成长,从初来瘦小胆怯, 不久“气色,容貌好多了”,之后出落得“优雅、端庄,妩媚动人”,令游戏情场的克劳福德也大为倾心。而范妮后来回家乡朴次茅斯小住期间,立刻变得“脸色不似以前水灵”,“气色也委顿下去”。当她再次踏上回途时,一路喜悦之情,仿佛重获新生。 读者通过力量-动态图式,对作者的预设编织既产生生动形象的视觉体验,也感受到曼斯菲尔德庄园有强大的力量,给人以正向的影响和积极的改观,成为人坚固的情感和精神支柱。这种力量向外传递,就形成了运动路径,根据力的不同方向,呈现出各种路径图式。

范妮从幼年离开家乡,到曼斯菲尔德庄园开始寄养生活,她主动学习庄园的生活方式,“谦恭得体、尊崇道德”(19,280)。当金钱享乐观充斥庄园时,她“理智、坚定的维护传统道德体系”(149)。最后,当她再回家乡,在满眼的市侩气息和鄙俗风气形成的刺目对比中,她选择重回庄园,拥抱充满“美好的情愫,美好的品质和真实的爱”(411)的生活。起点—路径—目的地图式的构建,让读者利用作者的预设编织,把语篇语言和内在心理两个世界有机地联系起来构成认知语境,更深刻地理解作者话语的内在涵义,即范妮对于庄园规范的传统和高尚的道德体系的认可,并希望成为其坚定的守护者和传承人。

由上可知,意象图式模型的构建,让读者调用身体体验,在大脑中激活相应的意象图式框架来获得作者预设话语的意义。意象图式模型有表层模型和深层模型两种:由语言激活的心理结构为表层模型,构成道德世界观和社会文化背景与结构的是深层模型(Lakoff,2004:193)。上述意象图式模型,当被置于18、19世纪之交,英国第一次工业革命时期这一特定语境时,预设背后的深层涵义被完整地展现出来。英国的第一次工业革命带来社会的快速发展,资本主义经济观念也在同时对传统行为方式和道德伦理形成冲击和挤压。工业化让人类获得了巨大的物质财富,但商品文化也使人物化,金钱至上,物欲横流。人们在择偶时将权力、财富作为重要权衡,无视真情实感,不惜虚伪欺骗。传统道德不断沦丧,人性离本真渐行渐远。因此,深层意象图式模型的构建,让读者清晰的架构出作者话语的深层内涵和小说的主题意义,即在社会巨变对人们思想信仰的冲击下,作者对于传统文化、道德伦理和人性本真的回归的呼唤。

2.3 隐喻映射模型与预设

在文学语篇中,作者与读者之间的文本交际是双方为建构和理解话语而磋商共有场的互动过程。作者通过预设,或表征和映现话语本身的意义,或投射出话语之外隐含的某种信息。它通过作者复杂的编织,呈现在读者面前多姿多彩、语义丰富的语篇世界,也通过显性或隐性的评价,传达出作者的观点、态度和情感。显性预设可以通过明晰的话语来识别,而隐性预设则需要读者激活语境知识,在文本交际中推断、显映作者的话语意图。隐性预设在小说中往往通过隐喻和转喻的方式介入。读者可以运用ICM中的隐喻模型来加以识别。隐喻模型是意象图式模型从源域向目标域的结构性映射,即始源域转换到目标域建构与推理的心理表征,也是人的心智体验图式不断被激活、推理和认知范围得以拓宽的过程(Lakoff,1987:288)。运用隐喻模型解读语用预设的过程可以表征为:读者在相关的认知语境中,通过预设话语的诱发,启动心理认知,将具体的源域的意象图式映射到抽象而内在吻合的目标域上,从而对目标域进行推理和阐释,理解作者的话语意图。

首先,容器图式映射形成隐喻模型。作者这样描述曼斯菲尔德庄园:“一座方圆五英里的名副其实的庄园,一幢宽敞的现代修建的房子,位置相宜,林木深掩,完全可以选入王国乡绅宅邸的画集。”(47)这里有“新鲜的空气、百花的芬芳、草木的青翠,自由自在的生活”(411)。作者对于庄园空间的诗意营造,反映出自然、清雅、和谐的生活状态。庄园的活力和灵气给人的心灵以滋养,赋予人健康美好的情感和力量。读者根据对世界知识的体验和认知,运用隐喻映射ICM,将曼斯菲尔德庄园以具体直观的容器意象图式投射到抽象的目标域“和谐风雅”的图式中,从而感知到作者的隐性评价:曼斯菲尔德庄园是风雅、礼仪、规范的象征,是人们心中宁静与和美的载体。

其次,起点—路径—目标图式映射产生隐喻意义。在小说中,作者通过预设编织描述范妮从离开家乡朴茨茅斯到曼斯菲尔德庄园,继而对庄园生活的适应和维护,最后选择再次重回庄园,让读者构建出起点—路径—目标意象图式模型,并将此图式结构映射到“规范礼仪”认知域,产生隐喻意义。即起点位置朴茨茅斯暗示缺乏秩序和温情;目标位置曼斯菲尔德庄园暗示礼仪规范(如图2所示)。作者通过范妮描述重回家乡的所见所闻:“父亲言行粗俗”(363),“母亲懒散邋遢,不辨是非”(372);“弟妹们缺乏管教”(372),“仆人们品质恶劣”(367)。这令她无比想念曼斯菲尔德“凡事都有定规,讲究分寸”(365),“良好的教养”(374),“美学与情绪上的平衡”(萨义德,2003:121)。起点与目标位置的隐喻对比,不仅让读者感受到范妮一路成长最终坚定选择曼斯菲尔德庄园的心路历程,也体会到作者的态度与情感:在现代化城市快速发展的过程中,人们获得物质的同时也离传统文明越来越远。曼斯菲尔德庄园作为英国传统文明的代表,少了工业化发展城市中的喧嚣混乱,仍然保持着高雅的情趣、丰富的文化根基,温馨有序,充满隽永的魅力。

图2

第三,力量-动态图式映射也产生隐喻意义。读者可以通过作者所描述的曼斯菲尔德庄园成为传统道德的象征,显示出强大的影响力和控制力,构建出力量-动态意象图式,并投射到抽象目标域“道德秩序”图式上,形成隐喻模型。曼斯菲尔德庄园作为传统道德的核心力量,是文中的焦点所在。其焦点地位通过大都市伦敦的对比而显现。在小说中,伦敦是浮华堕落的代名词。久居伦敦的克劳福特兄妹因为行为失检而受到道德指责:哥哥风流轻佻,妹妹金钱至上;受伦敦浮华风气的影响,范妮的表姐伯伦特执意与肥胖无能但家产丰厚的拉什沃思先生交往,后因两人缺乏真情,伯伦特在伦敦面对诱惑而与他人私奔。

与之相反,曼斯菲尔德是道德秩序的空间,这一空间的人物彰显的是高尚的品德和美好的情感。庄园主人托马斯爵士是庄园不受外来价值观侵袭的坚定的维护者。次子埃德蒙是庄园价值观的继承者,“他为人正直,感情纯真”(421),“他的真挚、坚定和诚实中有一种魅力”(64),打动了克劳福德小姐原本唯利是图的心。粗俗放浪的克劳福德先生后来真心爱上范妮,也是因为范妮“文雅礼仪、自尊自重,有妻子的美德”(280)。凭借作者预设的语言符号,读者启动心理认知,调动已有的知识和审美经验,通过联想,构建出隐喻模型,也理解到话语的隐含意义,即通过对曼斯菲尔德庄园美德力量的赞美,作者表达了对于温文尔雅的传统文化的推崇和理性规范的伦理道德的维护。

2.4 转喻投射模型与预设

除了隐喻,隐性的预设在小说中还可通过转喻的方式介入。从认知语言学视角来看,转喻是指由转喻词汇指定的概念实体作为认知参照点,为被描述的目标提供心理可及,同时把读者的注意力引到目标上,从而对目标概念进行理解的过程(Langacker,1993:1-38)。通过把凸显的、容易理解的概念体作为参照点,人们对于不易感知的概念部分就有了更好地把握。从理想化认知模型来看,转喻是在同一ICM中,一个概念体(来源义)为另一概念体(目标义)提供心理通道的认知过程(Radden et al.,1999:17)。通过转喻映射,读者启动联想推理机制,在认知域中通过来源义与目标义之间的激活和凸显,从而对目标概念的话语隐含有更好的了解,也体会到语言运用的多样性和审美性。

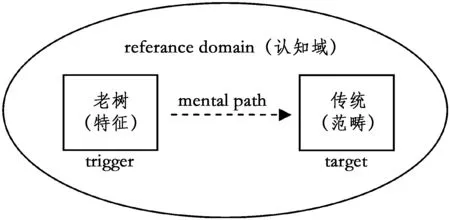

首先,范畴-特征ICM可以用来推导和理解小说中隐含的语用预设。范畴-特征ICM是指:一个范畴有许多特征,具有代表性的典型特征可以转喻映射,用来激活整个范畴(Ungerer,2001:12)。在小说第六章,无甚学识主见的富贵公子拉什沃思先生准备改造家族的索色顿庄园,“砍掉园中古雅的老树”(55),以符合当时流行的园林设计理念。该提议受到众年轻人附和,唯有范妮“觉得惋惜哀伤”(55)。范妮的反对与其说出于美学品位,不如说是捍卫和古雅的树同为一体的传统价值观念。在这里,读者运用范畴-特征ICM,用老树这一典型特征,激活整个“传统”范畴,感受到古树象征了一种稳固的传统道德的力量(如图3所示)。清除老树的行为,实际上是“斩断了现代和传统之间的永恒的链条”(贝特,2001:275)。此处的语用预设尽管非常隐含,但读者通过启动认知、推理和联想,创造性的理解到作者寄情于物,借物传情的叙事艺术,并感受到范妮传统道德守护者的形象的凸显。

图3

第十章,拉什沃思先生邀请众人去索色顿庄园出游,共同讨论改造计划。在游园中遇到一处“隐篱和铁门”(96),铁门外是园中没有围起来的山丘和荒野。当拉什沃思先生忘带钥匙无法开门时,众人等不及,无视隐篱的阻隔,跳过栅栏翻出铁门。只有范妮安静地坐在长凳上坚守,等待拉什沃思先生取钥匙过来。此处,读者运用范畴-特征ICM,通过隐篱和铁门这一典型样本,建立可及性语境,激活了“道德界限”范畴。通过联想和概念转借,读者生动直观的理解到铁门和隐篱化身为规则和秩序的分界线,在社会伦理的意义上,铁门外的荒野意味着未受到文明的规范和道德的规训的失范或狂野状态。小说中相互怂恿的伯伦特小姐和克劳福特先生越过了铁门,为后来二人逾越道德私奔埋下伏笔;朱莉亚小姐也无视阻隔爬过铁门,暗示了她后来同样抛弃道德与人私奔的结局。坐在铁门内的范妮则化身为文明和规范的守护者。她的道德坚守最终为她的人生赢得了好运,收获了爱情和幸福。读者通过转喻模型的认知推导,析出了隐含的语用预设,理解到作者话语的韵外之致、味外之旨,更领略到文学语言的多样、形象的审美效果。

3结语

文本涵义的析读是内容和识解共同作用的结果。理想化认知模型通过帮助读者在认知识解过程中构建起与作者之间的文本交际,对预设话语及其意义建立形象的心理表征,从而让读者更深刻地领悟小说的主题意义,即在19世纪社会变革对人们思想信仰的冲击下,作者对于温文尔雅的传统文化的推崇,对于理性规范的社会价值的维护,对于风雅高尚的伦理道德的呼唤。康德(1985:166)说:“美的艺术需要想象、悟性、精神和鉴赏力。”理想化认知模型正是读者运用情感经验,释读、想象、鉴赏和感悟小说的艺术魅力和美学光彩的过程。