药物性皮疹的临床相关因素分析

2018-08-27陈玲玲陈熔杰

陈玲玲 陈熔杰

药物经口服、注射或其它途径进入人体,引起皮肤黏膜损害称药物性皮炎或药物性皮疹,简称药疹。近年来随着新药不断增加,患者接受药物治疗的几率日益增加,药物性皮疹的发生率也随之上升。药疹常伴有皮肤瘙痒、发烧、纳差等症状,严重者可累及机体其他功能,对患者的生活质量存在较大影响,甚至危及生命[1],应得到临床医生的重视。因此,对药疹病例进行阶段性的回顾分析,对指导医生临床用药,减少药疹的发生,减轻患者患病期间的不适有重要意义。本文通过对344例药物性皮疹病例的回顾性调查,较为系统地分析药物、机体和皮疹发生的相互关系和规律。

1 临床资料

1.1 资料来源 通过医院病案室、院内电子病例系统收集2010年1月至2015年12月浙江省慈溪市人民医院皮肤科诊断为“药疹”、“药物性皮炎”、“药物性皮疹”、“重型药疹”、“荨麻疹型药疹”或其他药疹类型的住院病例,共计357例。记录患者的相关情况,包括:姓名、年龄、性别、临床诊断、皮疹性状、发病过程、致敏药物、过敏史、其他原有疾病、长期服用的药物、治疗与转归等,以此获得357份病例资料。

1.2 资料筛选 药疹分型标准依据赵辨主编的《中国临床皮肤病学》[2],致敏药物确定:致敏药物确定根据患者既往用药史和发疹时的用药史结合药物潜伏期等诊断,单一药物易确定,联合用药难于确定时均纳入分析中。根据陈新谦等主编的《新编药物学》进行分类[3]。入选病例须符合以下条件[4]:(1)有明确用药史。(2)用药后发病,无其他诱因。(3)入院,出院诊断均为“药疹”。因此实际入选病例344例,剔除不合格病例13例。

1.3 统计学方法 对344份资料进行整理后,用Excel2003进行统计,用率、比的统计方法和描述性方法进行分析,项目包括性别、年龄构成比、致敏药物的种类、给药途径、药疹类型、过敏史、潜伏期、临床伴随症状、病程、转归、合并用药等。

2 结果

2.1 性别与年龄构成比 344份病例中男162例(47.09%),女182例(52.91%),男:女为 1:1.12。年龄5~92岁,平均52岁。5~20岁13例,占3.78%;21~30岁 42例, 占 12.21%;31~50岁 98例, 占28.49%;51~60岁53例,占15.41%;61~70岁74例,占21.51%;71~92岁64例,占18.60%。本组病例男女比例基本相当,女性略多于男性。61~92岁共138例,占40.12%,临床医生应密切注意老年人用药安全。

2.2 给药途径 本文344例病例中,静脉给药56例,口服给药232例,静脉给药合并口服给药47例,其他给药途径(外敷、肌注等)9例。可见口服给药居多,不易在院内观察,故为减少药疹的发生,对患者进行用药前指导十分重要。

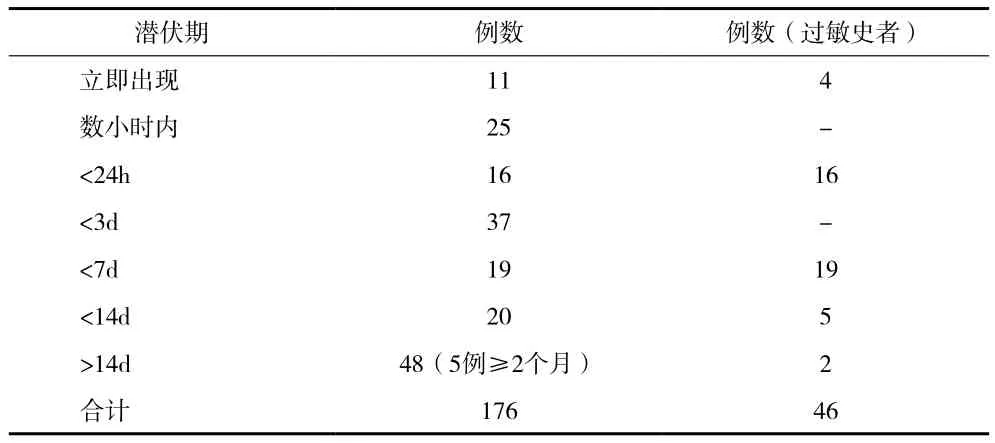

2.3 潜伏期及过敏史 本文344例病例中,有明确潜伏期的共176例,而在有药物或食物过敏史的78例(22.67%)病例中,有明确潜伏期的46例,现将两者的潜伏期进行分析汇总,见表1。由表1可见,176患者的潜伏期跨度较大,其中11例患者服用致敏药物后可立即出现皮疹反应,而有48例患者则在14d后才出现,甚至有5例患者的潜伏期≥2个月。在176例患者中,潜伏期在7d内的共有108例(61.36%)。而46例有过敏史的患者中,潜伏期在7d内的共有39例(84.78%),也无超长潜伏期的病例,可见有过敏史患者的潜伏期明显缩短。

表1 176例患者的潜伏期和46例有过敏史者的潜伏期比较

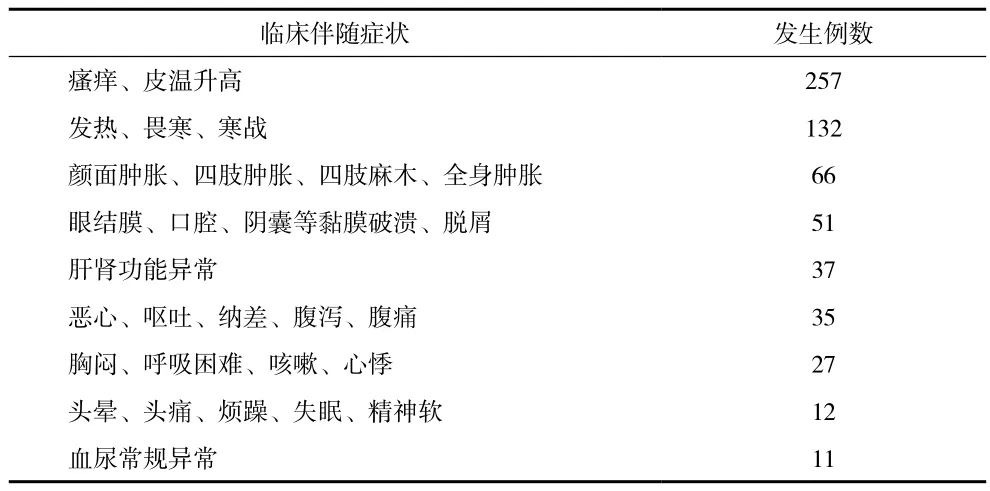

2.4 临床伴随症状 药疹的伴随症状表现最多的是瘙痒、皮温升高、发热、畏寒、寒战,严重者则有全身肿胀、黏膜破溃、肝肾损伤等。见表2。

表2 344例药疹的临床伴随症状

2.5 致敏药物种类 通过分析,致敏药物中以抗感染类药物最多,共89例(25.87%),其次是抗痛风药51例(14.83%)、中药制剂37例(10.76%)、解热镇痛类28例(8.14%)、抗癫痫药32例(9.30%),而抗感染药物中又以青霉素类和头孢类最多,分别为31例(9.01%)和29例(8.43%)。

2.6 药疹类型与致敏药物的关系 药疹以多形红斑型(EM)和剥脱性皮炎(ED)最常见,其次为麻疹样或猩红样型(MS)、荨麻疹型(U)、重症大疱性表皮松解性皮疹(BENL)、重症多型红斑(EMm)和固定型药疹(FE)。抗感染类药物引起的多型红斑最多,共有32例,其次是抗痛风药和抗癫痫药,分别有20例和15例。引起剥脱性皮炎的药物以抗痛风药为最多,有17例,其次是抗感染药及抗癫痫药,分别为11例和9例。引起麻疹样或猩红热样型的药物以青霉素类最多,有13例。中药制剂大多会引起多形红斑型和荨麻疹型皮疹。

2.7 重型药疹和致敏药物的关系 临床上将皮损广泛和伴有全身中毒症状及内脏受累的药物性皮疹定义为重症药疹[5],此型病情严重,易出现严重并发症,病死率较高,本资料中重症药疹共109例(31.68%),其中由抗感染类药物引起的共23例,占21.10%。由抗痛风药物引起的27例中,21例为别嘌醇,由抗癫痫类药物引起的13例中,9例为卡马西平。

2.8 致敏药物及合并用药情况 344例药疹病例中,251例明确为一种药物引起,占72.96%,具体药物不详的54例,占15.70%,怀疑由两种药物合用引起的21例,占6.10%,怀疑由四种药物合用引起的11例,占3.20%,怀疑由≥4种药物合用引起的7例,占2.03%。由此可见,药疹大多由简单用药引起,而与合并用药无明显关联。

2.9 病程与转归 大多数患者的治疗时间为8~30d,少数患者的病程较长,其中1例长达106d。344例病例中治愈222例,好转112例,未愈出院与转院9例,死亡1例。

3 讨论

本资料病例中老年人所占比例较多,这可能与老年人体质弱、慢性疾病多、用药种类多有关。本组药疹以多形红斑型和剥脱性皮炎最常见,其次为麻疹样或猩红样型、荨麻疹型、重症大疱性表皮松解性皮疹、重症多型红斑和固定型药疹,而重症紫癜型、药物接触性皮炎、湿疹样疹、光敏性皮炎比较少见。致敏药物中占据首位的是抗感染类药物,其次是抗痛风类药物、中药制剂、解热镇痛药、抗癫痫类药物。抗感染类药物主要集中在头孢类、青霉素类、大环内酯类、林可霉素类、喹喏酮类,这与此类抗感染药物在临床使用范围广、品种多有关。中药作为我国特色药物,近年来越来越被重视及应用,在致敏药物中的比例越来越高。引起药疹的中药制剂所涉及的品种较广,由于中药制剂多为复方制剂,成分复杂,确定药疹具体由哪一味药物引起十分困难。中药制剂引起的药疹类型多样,因此中药制剂的临床应用应得到密切关注,临床医生应严格掌握中药制剂应用适应证,并密切观察其不良反应的发生情况。解热镇痛药多为复方成分,易引起交叉过敏,且多数为OTC药物,患者易盲目使用,从而导致该类药物的药疹发生率较高。抗痛风类药物和抗癫痫类药物中引起药疹的药物比较单一,大多数集中在别嘌醇和卡马西平,且引起重症药疹的比例较大,临床应密切关注患者用药后反应。国内外多篇文献[6-7]报道药疹与基因存在一定的关系。在应用卡马西平和别嘌醇前,如条件允许可做基因筛查[8]。由药疹类型及主要致敏药物的比例可以说明不同药物与不同药疹类型之间存在一定联系。

另外,本资料发现,除再次服用致敏药物会导致皮疹复发的情况外,有些患者会对某类药物的不同药物均会发生皮疹反应,例如1例患者因服用苯巴比妥过敏,而换用左乙拉西坦(开浦兰)后,又发生剥脱性皮炎。而有些患者会对多种药物过敏,例如1例患者药疹反复复发10年,前后对中药、抗炎药、抗过敏药物均产生过敏反应,由此可知同一机体可对多种药物过敏或存在交叉过敏。有过敏史的患者发生药疹的几率变大,且潜伏期明显缩短,因此临床医生在问诊时,尤其是给患者使用较易发生皮疹的药物时,应仔细询问患者食物和药物过敏史。

由于药疹类型与致敏药物种类存在一定关系,医生应掌握其中的规律,在临床诊治过程中,对易引起药疹的药物应谨慎使用,应详细询问过敏史,对有过敏史的患者避免使用致敏药物及可能发生交叉过敏的药物,以减少药疹的发生。临床医生用药时应尽量简单化,避免联合用药发生交叉过敏反应,其中特别注意中西药联合应用引起的不良反应;医疗卫生机构应加强基层医疗体系管理,加强药品管理,尤其是对民族药物中草药和蒙药等,避免患者反复服用同类药物增加药物毒性。一旦患者出现皮肤瘙痒、皮疹等症状,应立即停药,采取积极的治疗方案,药疹治疗方法多样,针对不同程度的药疹患者,应注意用药的合理性,以防治继发感染及交叉过敏的发生。对于皮损面积大、渗出多的患者给予大剂量免疫球蛋白冲击疗法,以迅速控制病情,缩短住院时间,降低病死率。同时,对易引起不良反应的药物,药剂师应重点提醒患者,在使用时注意自我观察,对老年人及敏感体质的患者也应提高关注度。另外,在患者的病例中应建立相应的药历,记录其目前服用的药品,曾经服用的药物,及过敏史等,方便临床医生寻找病因及致敏药物,为安全用药提供保障。