浙江省茶产业传承发展现状与对策建议

2018-08-24周晓红许金伟张星海

周晓红,许金伟,张星海

浙江经贸职业技术学院,310018

浙江茶产业发展历史悠久,文化底蕴深厚。唐代浙江茶区辽阔、贡茶众多,是茶叶兴盛、发展的重要时期;世界第一部茶书《茶经》在浙江问世;浙江长兴建立了中国第一座贡茶院。宋代,在浙江就建立了茶叶交易场所——“玉山古茶场”。浙江在18世纪初就开始茶叶对外贸易。2006年,时任浙江省委书记的习近平同志在《世界茶乡看浙江》中写道“绿色的茶园,绿色的家园;绿色的产业,绿色的浙江;这是浙江的幸福现实,更是浙江的美好未来!”茶产业是浙江农业的支柱产业,在浙江省农业结构调整、农民增收、新农村建设和出口创汇等方面具有十分重要的意义;茶产业是实现“建设山上浙江,发展山区经济”发展战略的重要载体[1]。因此对浙江省茶产业传承发展进行研究有着非常积极的作用与重要的意义。

一、浙江省茶产业传承发展现状

1.浙江省茶叶生产基本情况

2010年以来,浙江省茶叶生产规模(茶园面积、茶叶产量)总体稳定,茶叶产值增长快速,名优茶优势明显。据浙江省茶叶产业协会2010—2017年度浙江茶产业发展报告数据,浙江省茶园面积由2010年的18.00万hm2,递增至2017年的19.96万hm2,年均递增率1.56%;茶叶产量由2010年的16.6万t递增至2017年的17.9万t,年均递增率1.12%;茶叶农业产值由2010年的86亿元递增至2017年的176亿元,年均递增率14.97%;名优茶产量由2010年的6.5万t递增至2017年的8.5万t,年均递增率4.40%,2017年名优茶产量占总产量的47.5%;名优茶农业产值由2010年的78亿元递增至2017年的145亿元,年均递增率12.27%,2017年名优茶产值占总产值的82.3%。

2.浙江省茶叶出口现状

(1)浙江省茶叶出口总体情况

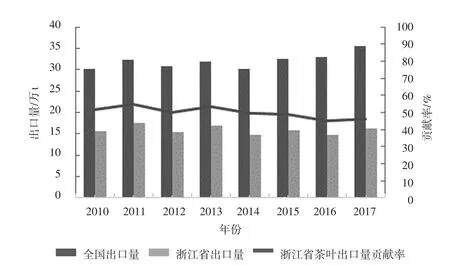

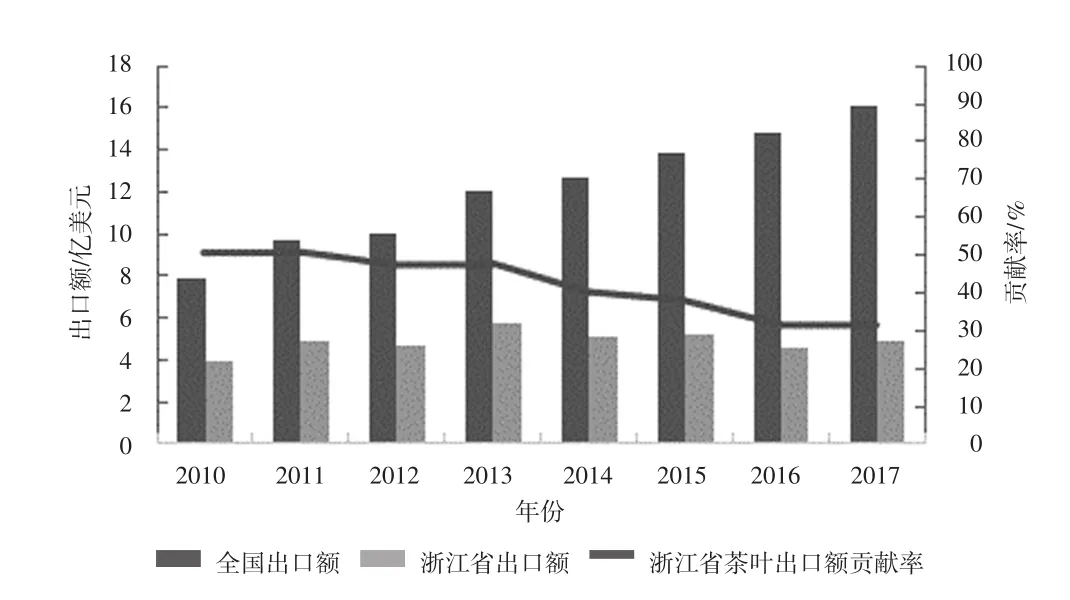

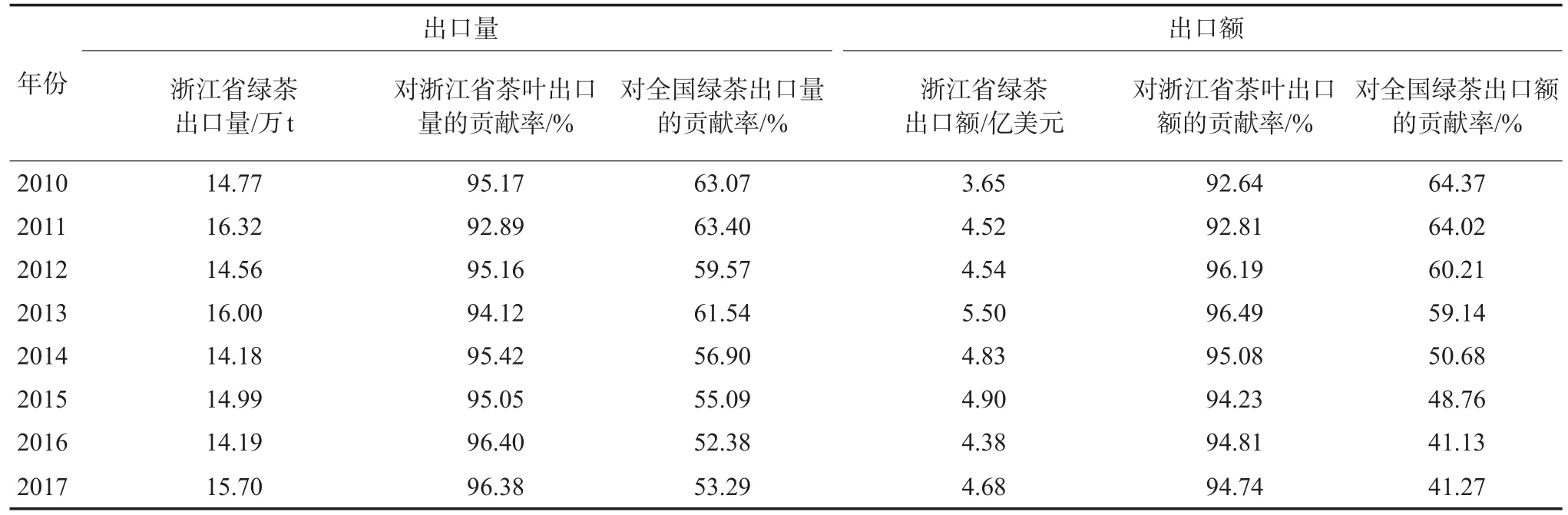

根据浙江省茶叶产业协会2010—2017年度浙江省茶产业发展报告数据,整理得到2010—2017年浙江省茶叶出口(图1、图2)和绿茶出口(表1)情况。2010—2017年,浙江省茶叶出口量和出口额呈现出升降反复波动、一年增一年降“大小年”的趋势,2010年以来浙江省茶叶出口量和出口额占全国茶叶出口量和出口额的贡献率呈现下降的趋势,近两年又有恢复性回升的势头。浙江省茶叶出口以绿茶为主,绿茶出口量和出口额一直占全省茶叶出口量和出口额的95%左右,浙江省茶叶特别是绿茶在全国茶叶出口市场上依然占据着非常重要的地位。

图1 2010—2017年浙江省茶叶出口量

图2 2010—2017年浙江省茶叶出口额

表1 2010—2017年浙江省绿茶出口情况

(2)一带一路倡议为茶叶出口带来机遇与挑战

“一带一路”是新时期中国进一步扩大对外开放的重大倡议,其共商、共建、共享的合作理念被越来越多国家和国际组织广泛接受。“一带一路”地区共涉及64个国家,人口约44亿,也是世界上最重要的茶叶生产和消费地区,茶叶自古以来就是中国与“一带一路”沿线国家经贸往来的重要商品。当前世界茶叶消费主要以红茶为主,“一带一路”地区除中国以外,也以消费红茶为主,而中国出口茶叶中,绿茶占80%以上,浙江出口的茶叶中绿茶更是占95%左右,这为浙江茶叶出口市场带来了重大的机遇与挑战。随着“一带一路”地区生活水平的提升,茶叶消费结构也有望从现有主要消费红茶转变到多元化消费模式,同时绿茶作为世界公认的六大保健饮品之首,必将能开拓更多新的市场,吸引更多的消费人群[2]。

3.茶科技创新与应用推动浙江茶产业发展

(1)茶树品种改良持续推进,茶树良种率进一步提高,茶叶基地品质得到提升

“十二五”期间,育成“景白1号”“景白2号”“中黄1号”“中黄2号”等茶树新品种,2015年浙江省无性系良种茶园面积达13.10万hm2,比2010年增加了2.05万hm2;良种率达67.35%,比2010年提高了5.25个百分点。通过浙江省农业主导产业发展及现代农业园区(示范区、精品园)、农业农村部茶叶标准园等项目的创建,建成了一批基础设施良好的茶叶基地,茶叶基地品质得到提升[3]。

(2)茶叶生产机械化水平快速提高

以实施“农机购置补贴政策”为抓手,大力推进茶产业“机器换人”取得初步成效。2014年全省已拥有10 321台采茶机和37 558台修剪机,机采茶园4.07万hm2,机剪茶园12.41万hm2[4]。2015年全省新增32条名优茶生产线,累计已有101家茶企140条生产线投产,年加工能力达到1万t以上,年产量4 856 t[5]。2016年浙江省茶机装备总量达43.3万台(套),同比2010年增长了53%,茶机装备的性能层次也有了大幅度提升,特别是茶叶加工机械逐步从单台机械小规模作业向成套流水线设备自动化、不落地作业转变,截至2017年6月全省已配备全自动成套茶叶加工生产线194条[6]。

(3)品牌建设卓有成效

浙江茶叶品牌快速发展始于上世纪80年代的名茶开发,经历了名茶产品—地方名茶品牌—共用名茶品牌—区域茶叶品牌等演变历程,茶叶品牌的建设与名茶生产息息相关。2006年浙江省政府研究提出茶叶转型升级思路,重点打造“浙江绿茶”“龙井茶”等省级大区域品牌[7]。2010年以来,浙江致力于主导品牌整合做强,区域公用品牌主导地位更加稳固,品牌效益更加突出。目前,全省有以跨地域名茶(龙井茶、丽水香茶)和浙江省十大名茶为代表的区域公用品牌44个,覆盖了浙江省绝大部分主导茶叶品牌,产量、产值分别占全省茶叶总量的48.98%、87.06%。以“龙井茶”“香茶”为代表的大众型名优绿茶和以“安吉白茶”“天台黄茶”为代表的特异绿茶发展势头强劲,“龙井茶”产量已占全省名优茶总量的3成以上,“香茶”已发展成覆盖8个地市22个县域的省级名茶,产量已占全省茶叶总产量的16.29%,“安吉白茶”产值高达27.15亿元,比2010年增加2倍有余[8]。

(4)强化质量安全监管,推行产品质量安全可追溯制度

近5年来,浙江省农业厅每年发布浙江省主要农作物病虫草害防治药剂推荐名单,其中就有一类茶树病虫害防治药剂,极大地促进了茶叶的用药安全。茶叶监管部门组织茶叶质量安全例行监测、风险评估和“绿剑”专项农业投入品集中执法行动,扎实推进茶叶生产标准化和质量安全追溯体系建设,鼓励产品认证,使茶叶质量安全得到了有效保障。为进一步规范农产品质量安全追溯体系建设,2016年底,浙江省农业厅制定《浙江省农产品质量安全追溯管理办法(试行)》,进一步落实茶叶生产主体责任,提高茶叶质量安全监管效能,保障公众身体健康和消费知情权。目前,浙江依托“三品一标”(无公害、绿色、有机以及地理标志),开展追溯平台主体信息库建设,构建浙江省农产品质量安全追溯平台,打造“浙江农业追溯”公共品牌[9]。

(5)全产业链模式逐步推广

茶产业是浙江省有千年以上历史传承的经典产业,蕴含深厚的文化底蕴。一方面,悠久的历史、传统的生产方式成为产业发展的枷锁,使其难以适应当代经济社会的发展要求,因此必须通过高科技、新技术优化原有生产过程,通过新思路拓展生产链,增加茶产业的产品附加值,使其融入到现代生产模式中;另一方面历史与文化底蕴也赋予其独特的人文内涵,使茶产业能够与旅游、文化等结合,拓展具有当地特色的第三产业,构建产业、文化、旅游及社区功能结合的新发展平台。浙江省通过茶叶特色小镇的建设逐步推广全产业链模式,生产和流通日益多元;生产与管理并举,茶叶质量安全重视增强。茶企已开始将触角伸向茶馆业、茶休闲、茶养生、茶旅游,以及茶机制造、茶叶包装、茶叶精深加工等领域,西湖龙坞茶镇和松阳茶香小镇开始有序建设。茶叶特色小镇按照高产、优质、高效、生态、安全的现代农业发展要求,将茶叶产业功能从以生产功能为主向生产、生活、生态多功能融合转变,大力发展低碳经济的茶叶产业,全面提升茶叶品质、品牌、品位,推进示范基地、龙头企业、专业组织建设,推行规模化、标准化、清洁化生产,推广新品种、新技术、新设备应用,推动产地、产品、产业转型升级[10-11]。

二、浙江省茶产业存在的主要问题

1.茶叶生产一线劳动力问题

茶叶生产一线从业人员年龄结构趋于老龄化、女性化,学历结构层次较低,生产一线缺乏优秀青壮年生产与经营人才。以调研的平阳县水头镇新联村为例,目前该村长居人口(310人)不到原有人口的2/5,大部分都是老人和小孩,并以老人偏多。近年来,由于务农收益低,农村致富机会少,青壮年劳动力持续不断向城镇二、三产业转移,农业从业人员的老龄化程度已越来越高。另外,由于要照顾孩子上学等问题,很多妇女不得不留在家里,出现了农村劳动力女性化的现象。

2.茶叶终端市场品牌化率较低

茶叶终端市场品牌化率较低,缺乏品牌经营与保护有效机制;经营主体较弱,茶叶经营小户与地方龙头企业缺乏利益联结机制,茶叶合作社没有真正发挥自身功能。茶产业经营主体以中、小、微企业和茶农为主,实力强大的龙头企业较少。在首届中国国际茶叶博览会上,2017年“中国十大茶叶区域公用品牌”仅西湖龙井一个品牌入选;由中国茶叶流通协会组织评选的2017年度中国茶业综合实力百强企业候选名单中,浙江仅有排名在50名之后的浙江诚茂控股集团有限公司(53)、杭州艺福堂茶业有限公司(77)、浙江千岛银珍农业开发有限公司(80)、浙江省武义茶业有限公司(100)4家公司入选;浙江180多万茶农中保守估计80%以上都是小户茶农,基本处于只生产一季春茶,大多向生产大户提供茶青或进行简单初加工的生产状态。

3.茶叶生产标准化执行不到位,一产向二产、三产转型升级不够

茶叶生产标准化执行不到位,缺乏智慧现代化生产体系,经营信息化不足,茶叶的保健作用与文化底蕴没有充分挖掘。茶农的生产标准化意识不够,生产操作没有真正执行标准或降低标准执行,由于从业人员素质相对较低,影响了茶叶生产新技术的推广应用,导致科技贡献率没有达到应有高度,机械化、自动化生产体系在小户茶农中利用率不高,自然冻害仍然没法科学规避;“互联网+”技术在茶叶生产与质量追溯中普及率不高,茶叶经营销售大都仍处于传统营销为主,新零售信息不对称;茶叶由一产向二产、三产升级转型不够,茶叶精深加工产业化滞后,夏秋茶资源利用率低,产业功能缺乏足够的有效供给,茶文化创意与服务产业没有彰显应有的态势。

三、浙江省茶产业发展对策建议

1.积极融入一带一路倡议,壮大茶企业

浙江茶产业的大发展必须融入“一带一路”倡议,促进浙江茶业发展成为全国乃至全球茶业的服务中心。茶叶生产经营者一定要认真研究全球市场需求,积极转型升级,提高产品竞争力和附加值。政府相关部门必须注重龙头企业的培养和发展,引导企业适时转变传统产品结构和贸易模式,一方面要加强国际合作、积极“走出去”;另一方面要着力提升茶叶精深加工能力,延伸产业链,深入挖掘茶叶的附价值[12]。根据浙江省人民政府办公厅《关于促进茶产业传承发展的指导意见》,到2020年,全省培育10家产值上亿元的茶叶精深加工龙头企业,年综合利用原料茶10万t,夏秋茶资源利用率比2015年提高20%以上。

2.加强茶叶品牌管理,打造浙江绿茶大品牌

鼎力打造“浙江绿茶”金字品牌,推进茶叶全产业链有效供给建设,创建一套完整、完善的标准体系,有效构建茶产品质量安全可追溯机制。着力培育以龙井茶为核心,安吉白茶、温州早茶、丽水香茶、浙西龙顶等区域性品牌为支撑,西湖龙井为皇冠的“浙江绿茶”主导品牌,构筑公用主导品牌与区域品牌相结合的母子品牌体系,形成以地理标志为标准、区域为依托的浙江绿茶大品牌格局。按照政府引导、市场主导的原则和“一个公共品牌、一套管理制度、一套标准体系、多个经营主体和产品”的思路,建立健全品牌保护机制和体系,以之为纽带整合相关产业资源,促进产业集群,形成合力,深化品牌形象建设,强化品牌宣传力度,推进区域公共品牌和企业品牌协同发展,提升产业整体效益。积极引导安吉白茶、温州早茶、丽水香茶、浙西龙顶等区域性品牌整合或建立品牌联盟。通过继续举办茶博会、在全国性主流媒体开展公益宣传等途径,加大品牌推广力度,扩大品牌影响力。利用中国茶产业联盟、杭州国际茶叶博览会平台和机遇振兴浙江茶产业,积极推广浙江茶叶品牌,让更多浙江茶叶走向市场、飘香世界。

3.积极实施文化兴茶,服务美丽乡村建设

扎实做好西湖龙坞茶镇、松阳茶香小镇的顶层设计与示范建设,积极实施文化兴茶。将西湖龙坞茶镇重点打造为“文创艺术集聚区、茶园风光观赏区、茶叶电商集散区、茶文化体验区、户外运动休闲区”,松阳茶香小镇重点打造为“茶叶生产示范区、养生健身度假区、茶乡民俗体验区、茶叶批发集散区”,呈现“六茶共舞、三产融合”新局面。树立“一片叶子,成就一个产业,富裕一方百姓”发展思路,践行“绿水青山就是金山银山”生态文明理念,让茶文化服务于乡村振兴战略和美丽中国的新征程。深入推进茶和茶文化进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭等茶事活动,加强茶艺技能类学校与师资人才队伍建设,支持国际茶艺交流与技能竞赛。加强国际交流与合作,积极参与国际茶文化活动,推动浙江绿茶与茶文化走向世界[13]。

4.培育新型职业茶农,加强农技队伍建设

紧紧抓住实施乡村振兴战略机遇,全面落实农业农村优先发展部署,大力培育新型职业茶农,加强农技队伍建设。新形势的茶产业,已经是科技、文化、营销并重的行业,对从业人员的素质能力要求越来越高,相关人才才智的投入,是未来茶产业持续发展的关键。一要培育茶叶生产经营新型主体,培育新时代骨干茶农队伍;二要鼓励和支持大中专院校特别是职业学校培养茶叶专业人才,鼓励支持龙头企业引进人才、培养人才,建立茶叶科技创新机构;三要大力培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”管理干部队伍。