论朱熹音叶中平分阴阳的隐性取音倾向

2018-08-24刘晓南

刘晓南

利用朱熹注音和叶音语料(以下简称“音叶语料”)研究南宋语音的声调演变,迄今所见均聚焦于“浊上归去”问题*例如许世瑛《广韵全浊上声字朱熹口中所读声调考》《再考广韵全浊上声字朱熹口中所读声调》,《许世瑛先生论文集》,台北:弘道文化事业有限公司,1974年;王力《朱熹反切考》,《王力文集》第18卷,济南:山东教育出版社,1991年;黎新第《从量变看朱熹反切中的浊上变去》,《重庆师院学报(哲学社会科学版)》1999年第1期。,而同属近代声调重要演变的“平分阴阳、入派三声”却不见有所论述。当然,入声在宋代仍然是独立的,朱熹音叶中看不到入派三声的痕迹,没有论著实为正常。但大概起于唐代,到朱熹之后仅百余年的《中原音韵》时代业已完成的“平分阴阳”,却在朱熹语音研究中也不见论及,似乎有点反常。王力先生《朱熹反切考》一文基于“朱熹所用的反切反映了南宋时代的语音系统”的判断,涉及了平声问题,但也没有提供朱熹音叶中“平分阴阳”的材料。他甚至认为朱熹音系与《切韵》一样“平声不分阴阳”,并举证如下:其一,“以今阴平声字为今阳平声字的反切下字”,共11字21次音切,如“芹,其斤反”;其二,“以今阳平声字为今阴平声字的反切下字”,共13字次,如“施叶疏何反”*王力:《朱熹反切考》,《中华文史论丛》增刊,北京:中华书局,1982年, 第243、244页。。王力先生所举例证的被注字与其切下字的清浊都不相同,从后代平分阴阳的角度来看,这样的反切自然切不出声调和谐的字音,只有像《切韵》音系一样,平声不分阴阳,这样的反切才可以成立。所以,如果朱熹所用的反切确实反映南宋时代的语音系统,那么,因为这些反切全无平分阴阳的迹象,断其平声不分阴阳完全合理。

近年来,随着对朱熹音叶研究的逐渐深入,笔者越来越强烈地感到,朱熹制作或使用反切的情况相当复杂,是否反映或如何反映宋代实际语音恐怕还得通盘考察以下问题:

其一是需要通盘考察朱熹音叶切语的来源。笔者曾经指出,朱熹是讲究“言皆有据”*刘晓南:《朱熹诗骚叶音的语音根据与语料价值》,《古汉语研究》2003年第4期的,他如果极大限度地承用前人旧切,一定会杂入非时音的成分,恐怕所谓宋代语音就难保纯粹了。因此,有必要核其切语的来源,辨明其中有无承袭前人之语音。

其二是需要了解平声被注字音切全貌。朱子音叶虽然有大量的所谓阴阳平混注反切,但同时又有不少符合阴阳平分立的切语,如“牛叶鱼其反(《小雅·黍苗》)”等等。拼读它们,觉得只是为了叶韵改动韵类而已,原有的浊平声调并未改变,甚或是有意加以保留,这似乎又透露出某种阴阳协调的信息。这种协调音切是偶然一用吗?如果不能用“偶然”来解释,那又说明什么?辨明这些问题,对于语音史无疑是有价值的。

一、混注切语的来源及性质

既然阴阳平混注是平声不分阴阳的关键,我们先核查朱熹音叶语料中阴阳平混注切语的来源。办法就是将《诗集传》《楚辞集注》*朱熹:《诗集传》,上海:上海古籍出版社,1980年;《楚辞集注》,李庆甲点校本,上海:上海古籍出版社,1979年。本文引述页码均属此两本。音叶中所有的今音阴阳平(或清浊平)混注切语与前人同一被注字的切语逐条比对异同。具体有二:一是将《诗集传》中混注切语与陆德明《经典释文》之《毛诗音义》*陆德明:《经典释文》,北京:中华书局,1983年。文中引述页码均属此本。(或简称陆音)以及吴棫《韵补》和《毛诗补音》*吴棫:《韵补》,北京:中华书局,1987年;《毛诗补音》据四库本杨简《慈湖诗传》的引述辑补。文中引述页码均属此本。(或简称吴音)比对;二是将《楚辞集注》混注音切与洪兴祖《楚辞补注》*洪兴祖:《楚辞补注》,白化文等标点本,北京:中华书局,1983年。本文引述页码均为此本。(或简称洪音)比对,判断并确认朱熹取用前人旧切的状况,穷其数量,计其比率,以推断朱子音叶的语音性质。还有一点说明,此处比对不用韵书,是因为我们从实际操作中发现,相较于陆、吴、洪音来说,朱熹取韵书的分量是很轻的,因此,作大倾向的比对,用陆、吴、洪音足以说明问题。在后面的比对中,必要时我们将要用到韵书。

(一)基本数据

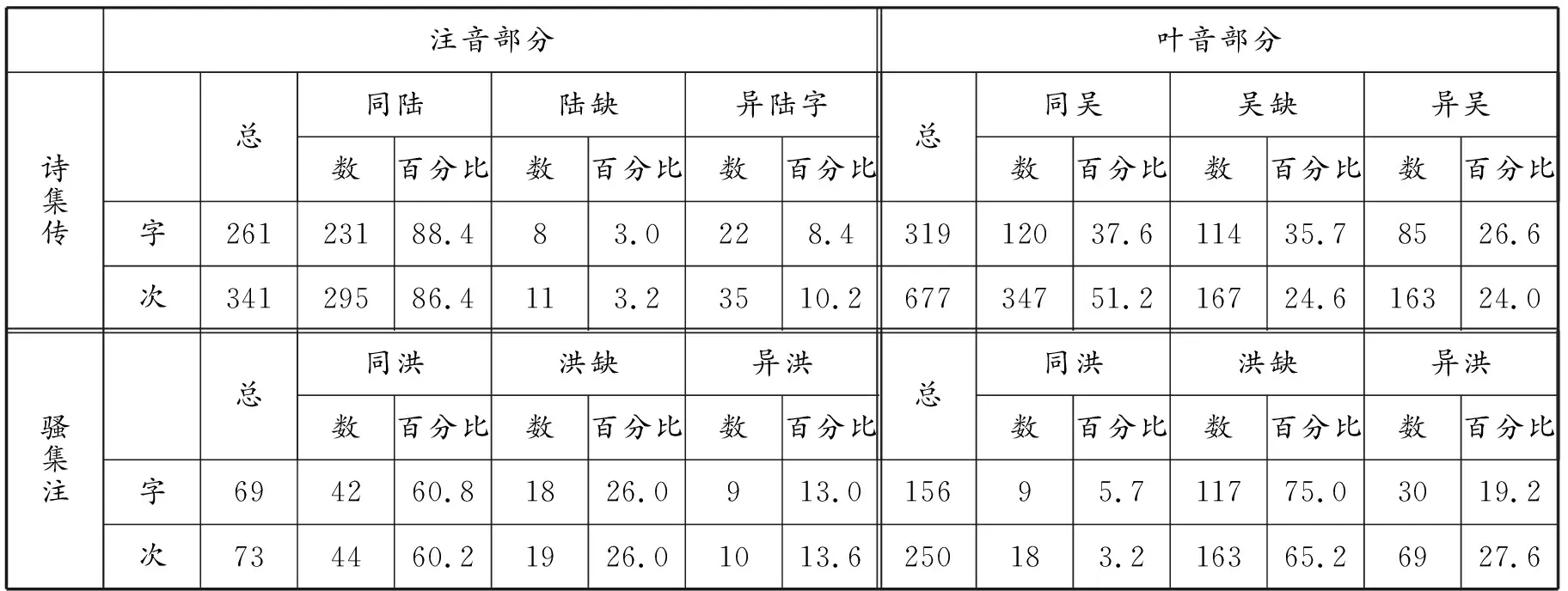

全面考察《诗集传》《楚辞集注》中平声字音叶,得清浊混注的注音切语295字381次,叶音切语168字339次,合计共有463字720次音切。将这些切语逐条与相应的“陆音”“吴音”“洪音”切语比对异同。为便于观察,比对分“注音部分”“叶音部分”两个部分,每个部分均作三种考察:一是同于“陆、吴、洪”音切者,标为“同”,除上下字完全相同外,这类还包含少数(计有14字17次)切下字用字不同而音类(韵类、调类)相同的切语,如《葛藟》“昆叶古匀反”切语与《韵补》的“昆,俱伦切”调类清浊全同但用的字不同,可目为“宽泛相同”,因其数目很少就不另作统计了;二是朱子有音而陆、吴、洪未作音者,标为“缺”;三是朱子音叶切下字清浊异于“陆、吴、洪”者,标为“异”。“同、缺、异”之下均分别列出字、次之数据及其占本项总数的百分比(取一位小数),如《诗经》注音部分共有199字,同于陆音173字,占本项总数的86.9%,余类推。数据见表1:

表1 朱熹平声清浊混注与“陆音”“吴音”“洪音”相应切语的异同统计

表1显示,“注音部分”中,《诗集传》的切语同于“陆音”的字次比率高达86%以上,异于“陆音”的仅4%左右;《楚辞集注》同于“洪音”的也在60%以上,同样远高过异于“洪音”的11%左右的比率。“叶音部分”则《诗集传》同于“吴音”的在60%左右,比例依然很高;《楚辞集注》的叶音同于“洪音”比率不大,但仍大大高于其“异”的比例。叶、注两个部分的比例不平衡,叶音部分“同”的比例较低,主要是“陆、吴、洪”音出缺很多,使得不少切语无可比对而无法断其异同的缘故。不过,陆、吴、洪作过的叶音切语,朱熹都是最大限度地加以利用的。无论如何,这些数据可以清晰地显示,朱音基本上秉持了“言皆有据”的原则,做到凡前人音切尽可能采用。这确切无疑地说明了在平声字的音叶中,的确存在着向前人旧音或书面音靠拢的“求正存雅”倾向。

(二)语例分析

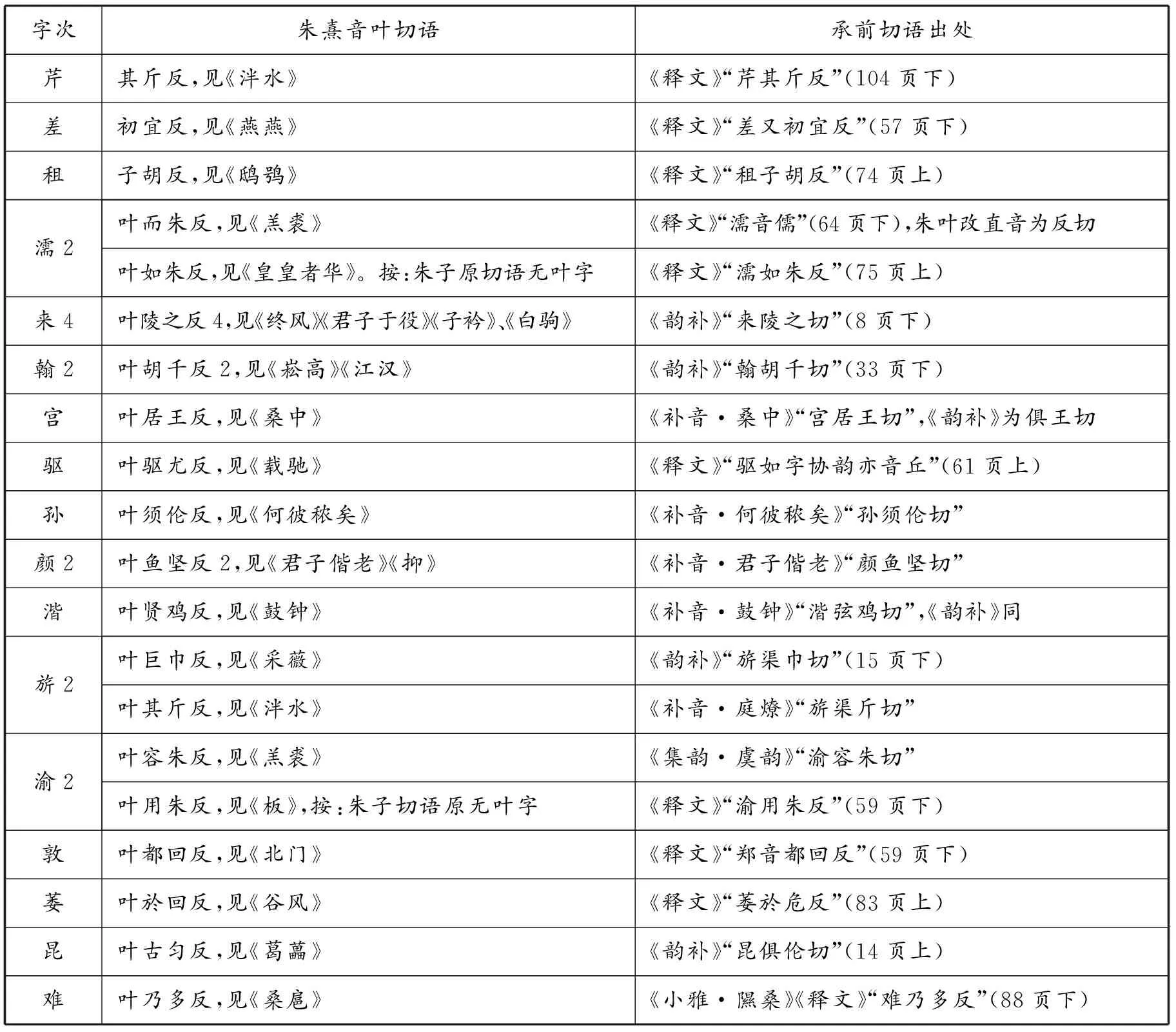

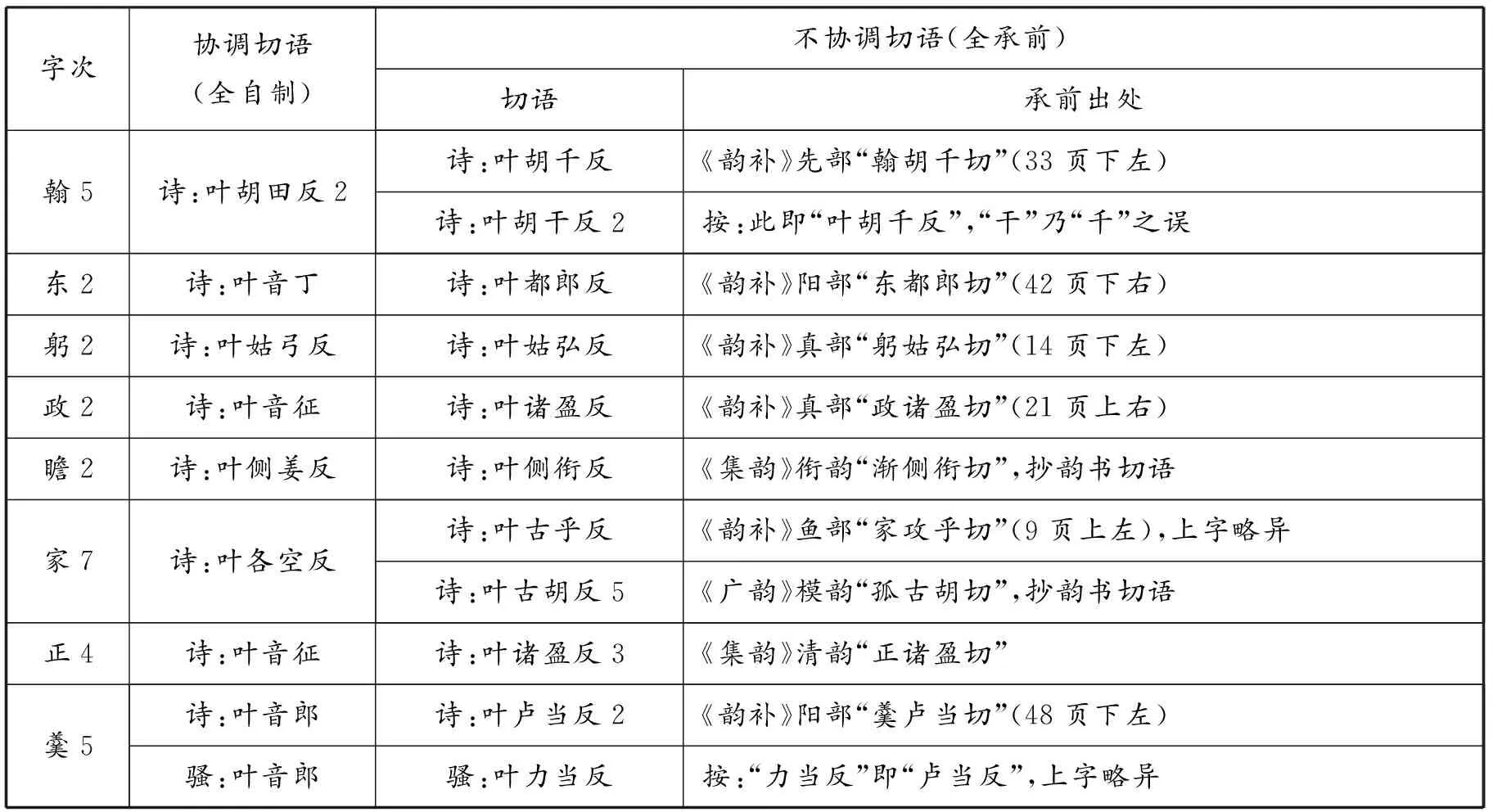

表1数据比较抽象,看不到承传前人的具体表现,不妨试作实例的考察。当然,没有必要将463字720次音切全部列出,我们试以王力先生所举24字34次混切为例进行核查。一是核查24字的朱熹音叶切语与三家音的切语切下字用字是否相同,二是如果切下字用字有异的话,核其调类(或清浊)是否相同,仍可归为“同、异、缺”三种类型。下面先列表展示材料及承前出处,再作讨论。表中“朱熹音叶切语”据王先生原文略作简化,原文有个别误字加按语随文校正;“承前切语出处”出于《补音》者,注明所属诗篇,出于其他诸书者标出该音切所在书之页码并精确到所处之上或下半页,必要时参对韵书并略加说明。

第一,同类。朱子音切同于前人者,17字25次。

表2 24字例中同于前人音切者

表2显示,完全抄录前人旧切有“芹、差、租、来4、翰2、宫、孙、颜2、渝2、敦、难”11字17次,字异而清浊相同者有“湝、旂2、萎、昆”4字5次,另有“驱、濡”两字前人用直音,朱换作切语,亦此类。“难”在《桑扈》篇“叶乃多反”,《释文》此处无音。朱子又在《隰桑》注“难,乃多反”,即抄录《释文》。《桑扈》的“难”虽然陆氏无音,但朱亦用此音作叶。

第二,异类。与前人旧切清浊不同者,1字次:梦叶莫登反,见《正月》。《韵补》“梦,莫滕切”,朱异于吴,但《集韵》“梦”又读登韵弥登切,此当为朱子叶音切下字所本。

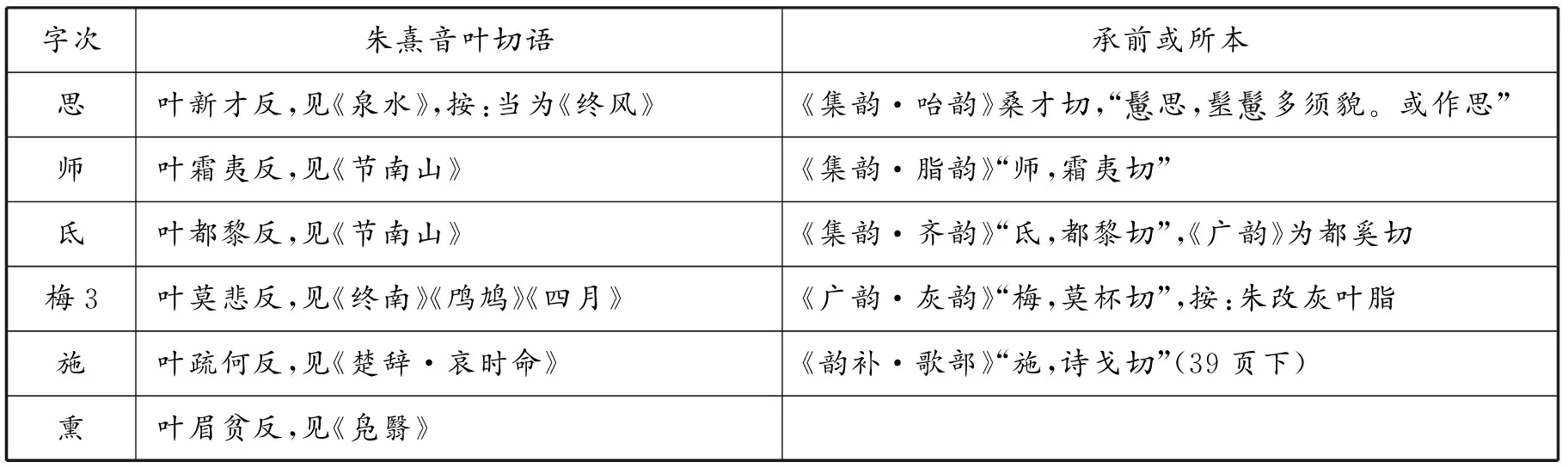

第三,缺类。虽陆、洪、吴未作音,但朱子音叶大多另有所本,共6字8次,见表3。

表3 24字例中另有所本者

“思、师、氐”3字叶音的切语均取自韵书,其承用关系清晰。“梅、施、熏”较复杂,“梅叶莫悲反”乃据宋音灰脂合流而叶,“施叶疏何反”或与吴棫旧切有关,“熏叶眉贫反”,韵书查无踪迹,笔者以为乃据宋代闽音自制切语*刘晓南:《朱熹诗经楚辞叶音中的闽音声母》,《方言》2002年第4期。。

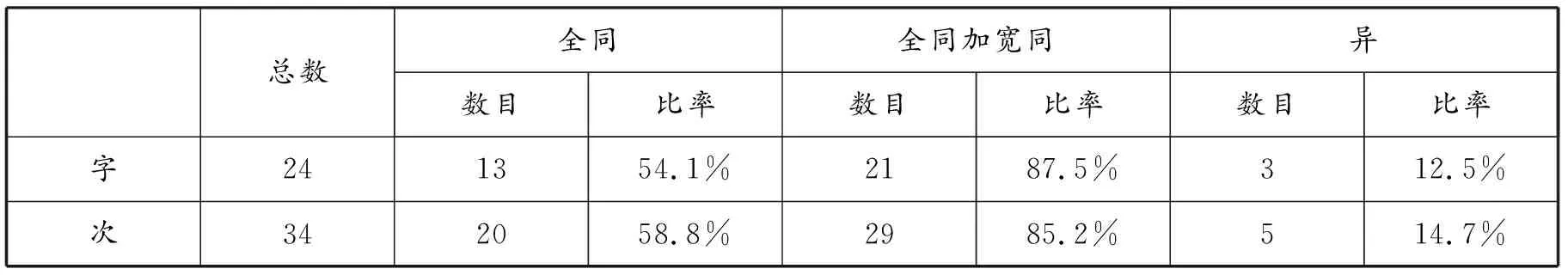

三种类型中,第一类“同”的17字25次中,11字18次直接抄录前人旧切,另外6字7次中,“濡、驱”为直音改反切,“湝、旂2、萎、昆”属字异类同,均可归于“宽泛相同”。另两种类型的7字9次,严格意义上的没有前人旧音为据的只有1个“熏”字,剩下的6字8次,有三种表现:一是直接抄录韵书的反切,有“师、氐”2字;二是根据韵书又读作叶,其切下字与韵书相同,有“梦、思”2字;三是与韵书或旧切可能有关但关系迂远者,“梅、施”2字。如此,则直接用前人旧切的11字18次,加上这里的“师、氐”的共有13字20次。与前人音切相关者“濡、驱、湝、旂2、萎、昆”与“梦、思”共8字9次,可算是宽泛相同。“梅、施、熏”3字5次则为异于前人旧切。那么24字34次混切与前人旧切的异同数据及其百分比如表4所示:

表4 24字例与前人旧切异同统计

这个比例跟上文表1的穷尽考察是吻合的。

(三)语音性质

基本数据和语例分析可以得出以下初步结论:朱子的平声清浊混注及由此而生出的平声不分阴阳,其实是从前人音切系统中继承而来的。也就是说他在大量承用前人旧切的同时,也继承了旧切语承载的中古语音平声不分阴阳的声调格局或框架。确认这一点尤为重要,因为这批混注语料可以确定无疑地告诉我们的只是:朱熹反切中的平声不分阴阳其实来自前人的语音格局,至于朱熹时代的实际语音是不是这样,并无确切证据。前人的语音格局后来时代可能发生变化,也可能不变,正因为如此,我们才需要慎重思考:直接采用承于前人的语音框架来说明朱熹时代的语音是否合适?

但尚有一个问题需要厘清,即所承用的前人中有的时代偏近,吴棫(1100—1154)、洪兴祖(1090—1155)都是宋人,距离朱熹(1130—1200)前后不超过五十年,几乎可以说是同时代人。吴、洪音切中的平声不分阴阳,是否反映了宋音,也有必要加以辨析。我们仍核查其来源,略作考察于下。

先看“吴音”。吴棫所著两书,《补音》已佚,仅凭引述辑佚,残缺不全,暂不予考查;《韵补》,据其卷首自述,大概就是《集韵》之“补”。考其所补内容大致有二:一是《集韵》某小韵缺收之字补之,此可名之曰补字,如《韵补》一东第一纽“江沽红切”其实就是《集韵》一东“公沽红切”小韵,吴氏根据古韵文之特殊用韵给“公”小韵增补“江、杠”两字;二是《集韵》所缺之小韵增之,可名之曰补纽,如《韵补》一东“双疏工切”小韵,查其音韵地位属“东韵合口生母”,而《集韵》东韵无生纽小韵,吴氏补了一个小韵,“疏工切”切语乃吴氏所制。《韵补》中补纽很少,多见补字。补字既然是补《集韵》某个小韵之字,则其切语自当承袭《集韵》。这是可以核查的。

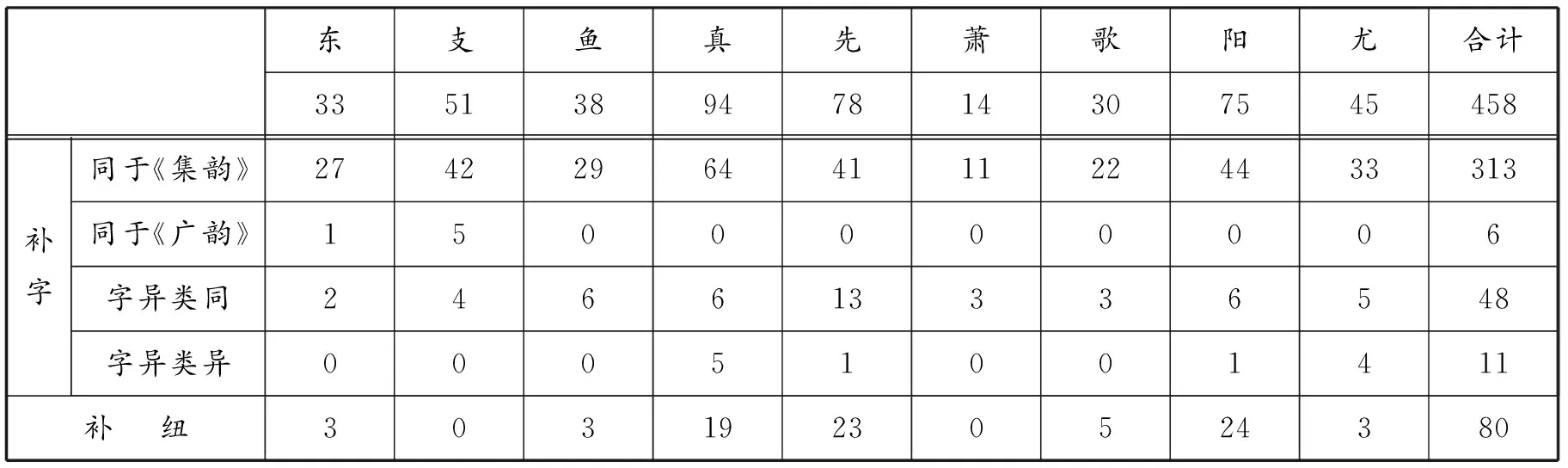

下面表5展示《韵补》平声9个韵部的458个小韵的切语与韵书相应小韵切语的异同。所谓“相应小韵”均据切语上下字之音韵地位确定,两书音韵地位相同的小韵就属相应小韵,《集韵》《广韵》中没有相应小韵的就归入补纽。表中双线之上是《韵补》平声各韵部的小韵数,横线下分列五栏,前四栏都属于“补字”一类,第五栏为“补纽”一类。“补字”切语与韵书有异有同,“同”的有“同于集韵”“同于广韵”之别,“异”的也分两项,其一为“字异类同”,即所谓“宽泛相同”,指相应小韵的切语上下字有所不同但音类尤其是清浊相同,如《韵补》歌韵“沙桑河切”,对应于《集韵》歌韵“娑桑何切”,两小韵切下字“河”“何”字异音同;其二为“字异类异”,特指相应小韵切语下字用字清浊不同,如《集韵》清韵开口三等以母“怡成切”,吴氏写为“以征切”,切下字的用字及清浊均与原切不同。从阴阳是否分立角度看,类异可目为吴氏改动原切。

表5 《韵补》平声卷韵部的小韵切语与韵书相应小韵切语的异同统计

表5显示,《韵补》平声458个小韵中,补纽共80纽,补字共计378纽。补字诸纽中,其切语取自《集韵》的多达313个,占切语总数68.3%,加上同于《广韵》6个,字异类同48个,同于韵书的达到367个,占总数的80.1%。完全可以肯定,吴棫《韵补》中的平声不分阴阳同样是承于前人的。

再看“洪音”。洪兴祖补注的音切前有所承,洪氏自己有说明:“宋处士诸葛《楚辞音》一卷……孟奥音一卷,徐邈音一卷。……隋有僧道骞者善读之,能为楚声,音韵清切。至唐,传楚辞者,皆祖骞公之音”(1页)。陈振孙《直斋书录解题》录有《离骚释文》一卷,说:此乃“洪氏得之吴郡林虙德祖”*陈振孙:《直斋书录解题》,徐小蛮等点校,上海:上海古籍出版社,1987年,第433页。。洪氏补注篇目从《离骚》第一直到《九思》第十七之下,均列“释文”,可推知《离骚释文》乃洪氏音切主要依据之一,惜乎今已佚,虽不知其详,但很可能是“祖骞公”之正传。《释文》之外,洪氏还广有引述,如引徐邈音,见《离骚》“凭不厌乎求索”句下(11页);引颜师古《匡谬正俗》音,见《天问》“斡维焉系”句下(87页);引司马贞《史记索隐》音,见《远游》“意恣睢以担挢”句下(171页)等。在《离骚》“历吉日乎吾将行”句下,洪氏补曰:“张揖曰:历,算也。行,胡郎切,叶韵。”(42页)这个少见的叶音也很有可能出自本句所引的张揖。可见洪音的确前有所据,只不过所引诸书或零散或佚失,不便细核而已。

综合上述考论,可以初步得出结论:朱熹音叶表现出的平声不分阴阳的语音框架是从前人旧音承继而来的,朱熹时代实际语音中的平声是否发生了变化,尚需再作考察。

二、平声韵脚字音叶清浊协调的考察

考察所有的“平声阴阳混注切语”的来源,可以确认它们并不完全适于作为朱熹时代平声不分阴阳的证据。要通过朱熹音叶探求南宋时代语音的声调变化,恐怕对其切语是否沿袭前人要有所区别,尤其当我们面对那些“清浊不混”切语时,更是如此。处于一个如此接近“平声区分阴阳”的时代,平声字的“清浊混注”如果是实际语音反映的话,“清浊不混”的语料是不是也反映实际语音呢?穷究下去,恐怕就会出现两难的矛盾纠结了。

该如何解读这批“清浊不混”与“清浊混切”音叶切语并存的矛盾?表面上看,矛盾起于音叶切语在“清浊相混”上表现不同,其实恐怕与切语的“承用”还是“自制”有关。承用的切语出于前人,没有理由一定要反映后代的音变,自制切语才有这个可能,但实际音叶中二者纠缠不清。从表1提供的清浊混切数据可以看到,朱子对诗、骚所作的注音或叶音,承用旧切的数量各不相同,大概是注音承用很多、叶音较少,承用之中总是保留了一定的自创切语空间。特别是叶音切语,数据显示其承用前人最高也只达到60%,至少有超过30%的叶音看不到承用前人的迹象,鲜明地体现了他承前之中又有自制反切的客观存在。就算这个“自制”还达不到“一新其制作”的程度,却完全有可能传递一些实际语音变化的信息。可见,驱除迷雾、查清这批“阴阳协调”的反切是否隐含了朱熹某种自主取音的倾向,首要之务仍在于辨明这批切语有多少为朱子自制。如果能够查明全体平声字音叶中朱子自制切语的大致范围,这无疑将会给我们考察其自主取音倾向提供相对可靠的资料。因此,要较为恰当地判断平声字清浊“混注”或“不混注”音切是否反映朱熹时代的实际语音,应调整研究角度,选取最有可能主要由朱熹自制的音切语料来作观察。考虑到叶音中自制切语的可能性最大,这个选材范围初步可定为:全体平声韵段中所有韵脚字的音叶切语。以韵脚字音叶为观察对象,不但可以将所有平声字的叶音一网打尽,还可以通过同一背景条件下注音与叶音的异同比较来观察承前与自制切语的不同表现。

这项观察可分两个步骤:其一核查所有平声韵段中韵脚被注字反切的来源,统计其中可能属于朱子自注音切的数量及比率,以确定是否可以作为研究朱子语音的较为可靠语料,此可名为“自注率”考察;其二针对自注率高的反切语料进一步核查被注字与切下字之间清浊协调的数量及其比率,借以判断是否有新的取音倾向存在,此可名为“协调率”考察。

(一)自注率考察

自注率考察的范围是《诗集传》《楚辞集注》中全体平声韵段中韵脚字的音叶切语。根据朱熹所作的叶音,参考宋代诗歌用韵的通则,我们判断朱熹认定的平声韵段:《诗集传》中有775段,《楚辞集注》有412段。《诗经》的775个韵段中,朱熹作了音叶的韵脚字有580字1018次,其中注音261字341次,叶音319字677次。《楚辞》412段中有被注字225字,作音323次,其中注音69字73次,叶音156字250次。我们采用同样方法,将这些音叶切语(含直音)逐条与陆、吴、洪音比对异同(此处不比对韵书理由同前),统其数量,计其比率。比对同样区分“同”“缺”“异”三种情况,由于这里是严格的“同”“异”考察,为保证形式上的一致,需要将所谓“宽泛相同”归于“异”类。因此,这里的“异”不论音类而只论音切形式是否有异,包括注音方式上或用字上异于前人的音切。注音方式有异,如《小雅·庭燎》“辉”,朱注“许云反”用反切,《释文》注“音晖”(78页下)属直音。用字上异是指朱熹与前人对同一被注字所作音切的上下字中至少有一个不同,如《国殇》“凌余阵兮躐余行”,朱注“行,胡郎反”,洪注“行,胡岡切”(82页),是也。 “同、异、缺”三者之下均列出各自被注字数、所注音的次数及占本项总数的百分比(取一位小数),如“诗经注音部分”切语同陆有231字,占注音字总数261的88.4%,余类谁,详见表6。

表6双线隔出“诗经注音、诗经叶音、楚辞注音、楚辞叶音”四区,每区包含“同、缺、异”三组数据。“同”的部分实为抄录前人反切,无疑是承用于前人。“异”的部分在切语用字或音注形式方面与前人不同,“缺”的部分则前人无音切朱另作切,这两部分都没有照抄前人切语,或许其中有参考前人切语作切的可能,但大体上可以认为是朱熹自制或其中包含有自制成分。将“同”的部分视为承于前人,将“缺”“异”

表6 朱熹平声韵段中韵脚字的音叶切语与陆、吴、洪音异同统计

两部分合并为自制音切,统计其比率,所得各组字、次的数据略有差异。为便于比较“承前”“自制”二者的比例大小,将四组百分比数据分别计算平均值如下:

《诗经》注音,承前:(88.4+86.4)÷2=87.4,

自制:(3+3.2+8.4+10.2)÷2=12.4

《楚辞》注音,承前:(60.8+60.2)÷2=60.5,

自制:(26+26+13+13.6)÷2=34.3

《诗经》叶音,承前:(37.6+51.2)÷2=44.4,

自制:(35.7+24.6+26.6+24.0)÷2=55.4

《楚辞》叶音,承前:(5.6+3.2)÷2=4.4,

自制:(75+65.2+19.2+27.6)÷2=93.5

观察四组“承前”“自制”平均率,可以得出两个看法:一是注音、叶音两个部分中,叶音的自制率大大高于承前率;二是《诗经》音与《楚辞》音相比,《楚辞》音的自制率明显高于《诗经》音。叶音的自制率较高,乃叶音的独特性质所决定,毋庸多说。《楚辞》音自制率高于《诗经》音则大概有两个原因:一是《楚辞》可供参考的前人音切较《诗经》要少得多,尤其是其叶音,几乎无前人旧音可资借鉴,势必自制音切。二是《楚辞集注》之音注中有未定型者,书中时见被注字下录多条前人反切,意在斟酌推敲即是;尤其是叶音,正在草创之中,往往参照口语定其谐协,故而自制音切远较诗音为多。

自制音切多了,反映实际语音的可能性随之就会增大,对于研究朱熹自身取音倾向的作用自然就不一样。“《诗经》注音”的字次虽多,但其平均自制率低至12.4%,有高达88%左右的切语是直接抄自《释文》,毫无疑问其语音格局来自唐人,这种材料对于研究朱熹平声是否分阴阳基本没有意义。剩下三个数据的自制率呈逐渐增长之变化:《楚辞》注音自制率(34.3%)小于《诗经》叶音自制率(55.4%)小于《楚辞》叶音自制率(93.5%)。

因此,研究朱熹自主取音倾向的最可靠材料当为《楚辞》叶音,其后是《诗经》叶音及《楚辞》注音。

(二)协调率考察

为了辨明这些阴阳协调的切语是否反映朱熹有平分阴阳的取音倾向,有必要针对高自制率材料进一步作“协调率”考察。作此考察的基本依据是:平声是否分阴阳,在音切上的表现就是切下字与被注字之间清浊是否协调。可以设想,假如平声必分阴、阳,在制作切语时就必须选取与被注字清浊相同的切下字,其切下字将只有一种选择,即:必随被注字之清浊而定其清浊。比如清初李光地《音韵阐微》,因其反切“须顾及阴阳”的原因,旧切语“公,古红切”必改作“姑翁切”,“巾,居银切”必改作“基因切”等等*详见影印文渊阁《四库全书》第240册,第9页。。反之,如果平声不分阴阳,则切下字不必与被注字同其清浊,可清亦可浊,这样就有两种选择。可别小看了一选还是两选的差异,一数之差,对清浊协调比率的影响却是巨大的。因为当它只有一种选择时,所作切语的切下字与被注字之间的清浊协调率必定是100%,但如果换作两种选择,按照古典概率论的基本理论,这个比率立即就降低至50%左右了。这是因为,任一随机事件当其具备两种基本对等选择的可能时,在自然状态下每种可能实现的概率都是二分之一。传统三十六母中清声母十八、浊声母十八,非清即浊,各占一半,所以当清浊两选时其可选对象基本是对等的。这就意味着对任何一个被注字来说,如果平声不分阴阳,那么在自然状态下它的切下字选清、选浊的概率将各为50%左右(可以大致框定在正负5%的区间波动,即处于45%—55%之间)。根据这个概率,如果在统计中清浊协调的切语占全部平声切语的50%左右时,就可以判断为偶然协调,只有清浊协调率超出甚至于远超此概率,才有可能具备新的取音倾向。这无异于确立了一个判断平声是否区分阴阳的数理标杆。可以这样推论:如果平声被注字的实际音叶中阴阳协调率处于50%左右,因其符合清浊两选的概率,就有理由断其为偶然协调而“平声不分阴阳”;反之,如果被注字与切下字之间清浊协调的比率超出半数波动的范围,甚至大幅度突破了标杆概率,那就意味着可能具有某种不同的语音取向存在了。

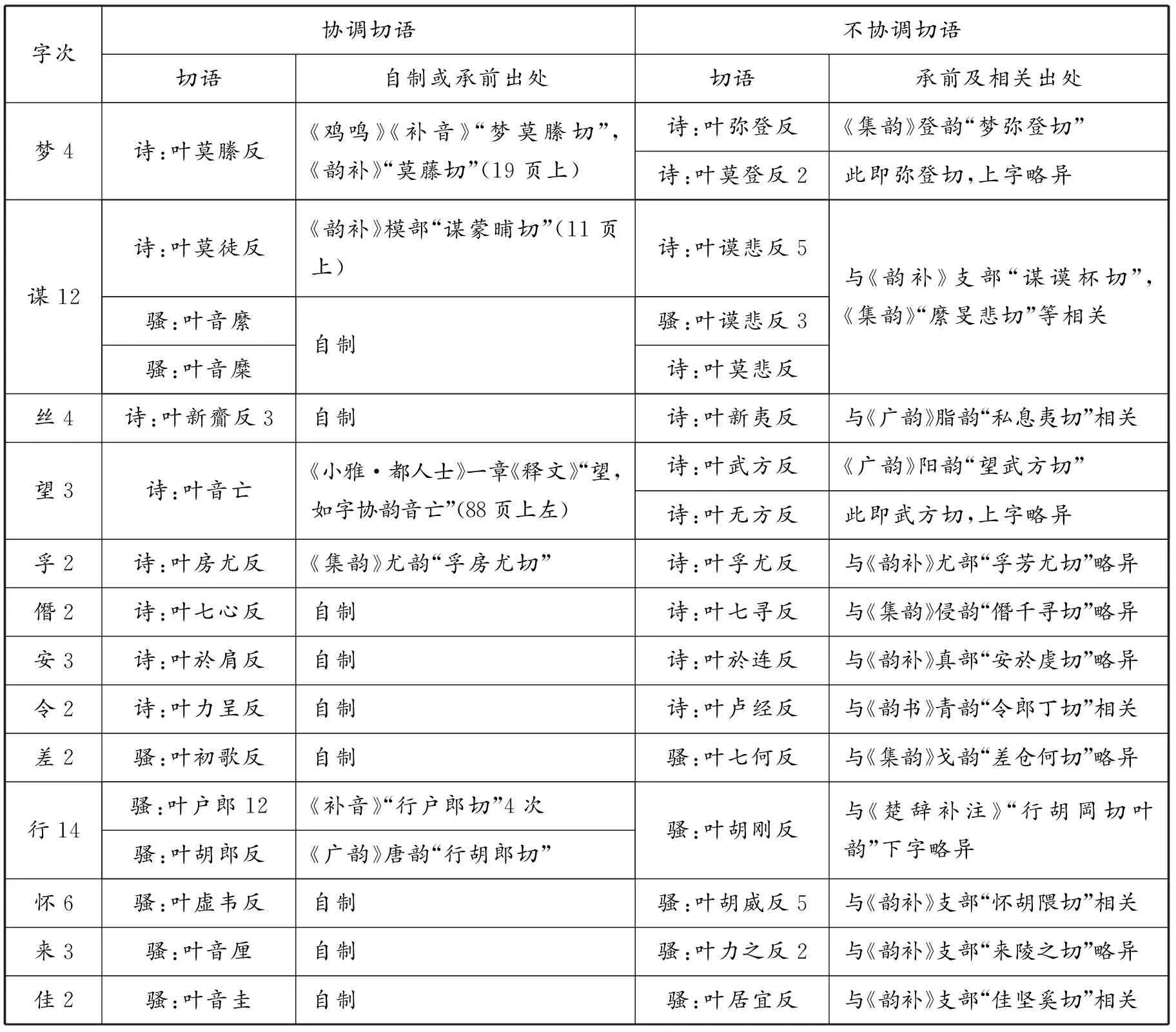

遵循这个思路,我们继续统计“高自注率”切语的“清浊协调率”,并列表加以展示(见表7)。统计对象不必是自制率极低的“《诗经》注音”和其他“承前”部分,采用以下三组数据即可:

《诗经》叶音:“缺”114字167次,“异”85字163次,共计199字330次

《楚辞》注音:“缺”18字19次,“异”9字10次,共计27字29次

《楚辞》叶音:“缺”117字163次,“异”30字69次,共计147字232

表中每组数据分别设立四栏。第一栏是“总数”,如“《诗经》叶音”的总数是199字330次。再根据切下字与被注字清浊相同与否分立第二栏“协调”如“尤叶于其反”,第三栏“不协调”如“定叶唐丁反”。但有25个被注字的多次音注中既有协调的又有不协调的,呈“两可”状态。如“安”,在《六月》中“叶於连反”为清浊不协,在《皇矣》中“叶於肩反”为清浊协调,统计时就得区别对待。作“字”的统计时,这类音注字分别以0.5计入协与不协栏中,两个0.5凑足1字,若仅1个0.5则或舍或入,酌情归类,以不增加总字数为原则,这样处理虽然有可能出现正负零点五的误差,但于大局并无影响;它们的“次”则据实统计,如“安”字共叶音3次,其中“叶於连反”2次,“叶於肩反”1次,则分别计协调1次,不协2次。第四栏为“其他”,这是因为有的音叶没有出现切下字,如“治,叶平声”,无法断其协调与否,故归另类。“总数”之外的三栏均设“数据”“百分比”两项,如《诗经》叶音的199个被注字中,符合阴阳协调的有118字,这是“数据”,占本项总数的59.2%,这是其“百分比”(取一位小数),余类推。

表7 高自制率音切的清浊协调率统计

表7有三组数据,每组都有字、次的协调与不协调比率,字与次之间数字略有差异,为便于观察、比较,分别对三组字、次协调率百分比数据作平均值计算如下:

诗叶音平均协调率:(59.2+56.9)÷2=58.1,

平均不协调率:(39.6+41.8)÷2=40.7

骚注音平均协调率:(62.9+62.0)÷2=62.4,

平均不协调率:(22.2+24.1)÷2=23.1

骚叶音平均协调率:(68.0+73.2)÷2=70.5,

平均不协调率:(25.8+21.9)÷2=23.8

结果是6个数据竟无一个符合随机概率标杆,差异的朝向是统一的,即:凡协调率均高于随机概率、凡不协调率均低于随机概率。“高于”的部分,从诗叶音的58.1%,到骚注音的62.4%,再到骚叶音的70.5%,再一次显示了与自制率类似的“叶音高于注音,《楚辞》高于《诗经》”的倾向。这种“步步高”的态势,恰似三级连跳,从最低超出平均率8个百分点,到最高竟达到20多个点,完全无法用偶然来解释。可以说“三级跳”通过从较高于到远高于平均概率的跨越,步步深入地否定了平声不分阴阳的数理基础,充分显示出具有不同于传统语音框架取音倾向存在的可能。

比对每组协调、不协调率数据,还可以看到:协调率超出不协调率大约是成倍数增长的:

诗叶音:58.1∶40.7≈1.4∶1,协调率是不协调率1.4倍以上

骚注音:62.4∶23.1≈2.7∶1,协调率是不协调率2.7倍以上

骚叶音:70.5∶23.8≈2.9∶1,协调率是不协调率2.9倍以上,接近3倍

三组比对数据中有两组协调率比不协调率高出二倍以上,这绝对不会是自然状态下的随机表现。只有加入了某种非自然的人工干扰因素,才有可能实现对自然状态下随意选用清浊切下字概率的同一朝向的大规模突破,结果是大大增加了切下字与被注字清浊相同的协调性,降低了清浊不同造成的不协调。如果这里仍然存在“平声不分阴阳”的旧音框架的话,其影响力也已经大大降低,而阴阳协调的倾向则不断强化,尤以《楚辞集注》的叶音为突出,它的切语中阴阳协调率竟比不协调率高出接近三倍,充分显示了人工干扰因素之强大。这种远远超越自然随机概率、统一朝协调方向发展的强力趋向,不得不使人们产生朱熹在制作音叶时实际上具备了“平声区分阴阳”取音倾向的联想了。

三、“两可”中的玄机

高自制率音切的清浊协调状况,充分显示了朱熹在承袭传统声调框架之外还存在着另一种新的取音倾向,即平分阴阳倾向的可能,否则无法解释如此一致的高协调率。同时,对随机概率的“三连跳”式的跨越,又使人看到新的取音倾向大概是随音注中自制音切数量的变化而变化的,自制音切越多,阴阳协调就越多,反之亦然。二者共生相随,形同正比关联。正因为如此,自制切语达不到百分之百,协调切语同样也达不到百分之百,协调部分的比率再高也做不到将不协调归零,实现对所有音切的全覆盖。这种在趋向于协调的主旋律中夹杂着不协调杂音的不太完美表现,恐怕只能说明朱子主观上并未确立一条平声字必须协调阴阳的注音原则。我们推测,在并未打算刻意协调阴阳的前提之下,他之所以作出越来越多的协调音切,恐怕主要还是受到实际语音的影响或制约,出于语感的自然调控而已。因此,我们可以将这种取音倾向定义为一种被动地由实际语音引导的、隐藏在自制音切中的“隐性的”取音倾向。它若即若离似有似无,并不显山露水,甚至连朱熹自己都没有察觉。也正因为如此,才会在自制反切中出现既承用旧的声调框架,又隐约地使用新的语音取向的双重表现。

双重表现的典型例子,就是上文提及的那些在同一被注字的多次叶音中出现清浊既协调又不协调的“两可”现象,共25字104次,占平声韵段被注字总字数的7.2%,总次数的10 .3%,堪称为数可观。核其协调状况,25字104次中,清浊协调者有13字50次(“字”的统计仍取“0.5累积”方式,详前文),分别占总字数的52.0%、总次数的48.0%,不协调的为12字54次,各占总字数的48.0%、总次数的51.9%,所有比率都在50%上下波动,完全符合平声不分阴阳的随机概率。

看来,为数不少的“两可”现象带来了新的问题。在高自制率的状态下,当取音大势朝向高协调发展之时,却冒出占总数10%左右的“既协调又不协调”的特殊音切,且其内部协调率完全符合“平声不分阴阳”的随机概率,这无疑给我们确认朱子反切中含有“平分阴阳”的取音倾向带来了不小的挑战。凭着它们的“高自制”身份,应不应当径直将它们都看作真实地反映了朱熹自己的取音倾向呢?如果确立为朱熹自主的选择,那么,基于它们“清浊混注”符合数理逻辑标杆的事实,势必会推导出清浊协调无关紧要的论断,将成为“隐性取音倾向”的一个强力反证。但正如前文所说,协调与自制共生相随,“高自注”并非全自制,其中必定存在“非自制”即承前的成分。如果“两可”中的“混注”条目恰恰是夹杂在高自制音切中的承前旧音,并非朱熹的自主之作,那么“强力反证”就会大大削弱以至变得无力了。因此,两可现象的取音究竟是不是全部出于朱熹的本意,还得看其中包含承前的部分有多少,占多大比例,起多大作用等等。下面,我们将25字104次音叶切语穷尽拈出,以被注字为纲,针对“陆、吴、洪”音和宋代韵书,逐字逐条核查反切的来源或成因,确认其中哪些直承前人,哪些是受前人影响而成,哪些出于朱熹自制,进而分析其取音倾向。

(一)“两可”的类型

根据“两可”语例的来源或成因大致可以分为三个类型:

第一类,不协调切语全承自前人,协调切语完全自制。此类计有8字29次,见表8:

表8 不协调切语全承自前人、协调切语完全自制的“两可”语例

表8中协调叶音10次全为自制,不协调19次全有所承。有以下三个问题需要说明:

一是2次翰“叶胡干反”当为“叶胡千反”。有两个理由支持:其一,山摄叶音通例的支持。我们从朱熹叶音中看到,朱熹韵系中山摄洪细分立两部,所以每当遇到山摄洪音与细音同押时,朱注叶音通常都是改洪叶细,此其通例*参刘晓南《朱熹〈诗集传〉韵系新论》,乔全生主编:《北斗语言学刊》(第一辑),上海:上海古籍出版社,2016年。。查2次翰“叶胡干反”分别在《大雅·崧高》第一章、第七章,都是“翰”字押山摄细音,照例当改洪叶细,可是翰“叶胡干反”的叶音却为洪音,所作切语不合其例。其二,宋元诸本的支持。核宋元诸本《诗集传》,静嘉堂藏宋本《崧高》第七章的叶音切语下字不作“干”,明显为“千”,但第一章“干”的形体上横或上撇不甚清晰。再查元至正十二年建安刘氏日新书堂刻本(中华再造善本古籍)《诗集传通释》之《崧高》第一章“翰叶胡千反”,“千”字非常清晰。故此两条叶音均当作“叶胡千反”,朱叶实承于吴氏。

二是所谓“抄韵书切语”,是说该被注字在韵书中本不读所叶之音,朱熹将它叶读此音之后抄录其切语。“家”字所叶的“古胡反”是《广韵》模韵“孤”小韵的切语,“瞻”所叶的“侧衔反”是《集韵》衔韵“渐”(此乃“渐”的一个异读)小韵的切语,实际上是朱熹将“家”叶读“孤”、将“瞻”叶读“渐”之后,抄取韵书切语而来。

三是“上字略异”,是指朱熹取用前人旧切时,将原切上字略作变动,大概是偶然换用或误用了一个同声类的字,成为“异字同类”的切语。证据是:同一字的叶音切语中又有不误者,如“羹叶卢当反”2次,此切抄自《韵补》《集韵》,又有“羹叶力当反”1次,应当是抄取“卢当反”时偶误置上字。“家叶古乎反”稍微复杂一点,应当是取用吴棫的“家攻乎切”时偶尔受《广韵》“古胡切”的影响,将上字“攻”换为了“古”。

第二类,协调切语或自制或前承不一,不协切语则全为前承,但前承方式复杂。此类共13字59次,其中自制12次,承前47次。先看下表:

表9 协调切语或自制或前承不一、不协切语则全为前承的“两可”语例

表9后面“差、行、怀、来、佳”5字只列举《楚辞集注》,并非它们在《诗集传》中无叶,而是在《诗集传》没有出现“两可”叶音,故略之。表中50多次叶音,其共同点就是:全体不协切语都有承前的成分,根据承前的表现与程度,可区分为“抄录”“略异”“相关”三个类型。简述之于下:

一是抄录,即反切直接抄自前人,共4字18次。它们是:不协切语中“梦叶弥登反”抄自《集韵》,“望叶武方反”抄自《广韵》。协调切语中“望叶音亡”抄取《释文》,“梦叶莫縢反”抄自吴氏《补音》,“孚叶房尤反”抄自《集韵》,“行叶户郎反”稍微复杂一点,该切语《楚辞》中多达12次,《诗集传》更多,其实都是抄自吴棫《毛诗补音》,而“行”的另一次叶音“叶胡郎反”抄自《广韵》。

二是略异。除“上字略异”外,还有“下字略异”,共6字8次,均为不协音切。诗中“梦叶莫登反”2次与《集韵》“梦弥登反”,“僭叶七寻反”与《集韵》“僭千寻切”,“孚叶孚尤反”与《韵补》“孚芳尤切”(页51上右);骚中“差叶七何反”与《集韵》“差仓何切” ,“来叶力之反”2次与《集韵》《韵补》(8页下右)的“来陵之切”均上字略异。诗中“安叶於连反”与《韵补》“安於虔切”(32页下左),骚中“行叶胡刚反”与《楚辞补注》“行胡岡切叶韵”均为下字略异。

三是相关,指叶音的切语与前人之音切用字不同,或者还有音类上的差异,但其实是受前人音切之影响而作出的,故而与前人音切相关,计5字18次。下面分字讨论:

谋,诗骚共叶12次,除2次自制,与前人旧切相关者有10次。10次中协调1次,不协9次。协调1次为“叶莫徒反”,此当受吴棫“谋,蒙晡切”(《韵补》11页上,按:吴氏切语取自《集韵》模韵的“模”小韵)的影响,原切以清音“晡”为切下字,与被注字清浊不协,朱子师其意,但改切语为“莫徒反”,以浊切浊则协之。“谋”不协调的9次是“叶谟悲反”8次、“叶莫悲反”1次,其源头当为《韵补》五支“谋谟杯切”(5页下左),“谟杯切”的切语取自《集韵》灰韵“枚”小韵。吴棫将灰韵的切语收入上平声五支,就是将它看作与支之韵通用的字音,反映了宋代语音蟹摄合口一等流入支微部的音变。吴氏“谋”叶“谟杯切”是要说:尤韵唇音字可叶读支微(灰)部字。朱熹同意“尤”叶“支”,但认为其切语用字不合韵书,故而将原灰韵切下字“杯”改为脂韵的“悲”,因为“悲”是韵书脂韵常同的切下字,如脂韵“眉”《广韵》为“武悲切”、《集韵》“旻悲切”等。朱据韵书切语改为“叶谟悲反”是为了切下字更符合雅音。

佳,《楚辞》中“叶居宜反”,该切语与《韵补》“佳,坚奚切”(4页上右)的清浊相同,但韵类不同。“坚奚切”本为《集韵》齐韵“鸡”小韵切语,吴棫将它收入五支,这也是蟹摄齐韵并入止摄的实际语音的反映。朱所改的“居宜切”,是《广韵》《集韵》五支“羁”小韵切语。朱熹为何要改呢?看“佳”字所在韵段的韵脚字“佳、规、施、卑、移”(《大招》149页),5个韵脚除“佳”外全为支韵字,可见改用支韵切语“居宜切”也是为了向韵书靠拢。

丝,“叶新夷反”,这是将止摄之韵心母字改叶脂韵心母,这个叶音非常蹊跷,因为唐宋诗韵中支脂之同用,完全不必改叶。我们认为这是为了避免止摄开口精组字受闽方音的影响而作出的叶音*刘晓南:《朱熹〈诗集传〉韵系新论》,乔全生主编:《北斗语言学刊》(第一辑)。,是一种重申雅音、避免方音干扰的叶音。《广韵》“丝,息兹切”,《集韵》“丝,新兹切”,如果直接采用韵书切语,就会使得切下字与被注字一样同属止摄精组字,无法达到叶韵目的,所以,朱子采用《集韵》“丝,新兹切”的切语时,用喉音“夷”替换掉精组切下字。“夷”字多次出现于切语,如《诗集传》中朱子“私叶息夷反”3次,“师叶霜夷反”3次,下字换用“夷”字颇为合适。

令,“叶卢经反”,切语与《广韵》《集韵》青韵“令,郎丁切”韵类及清浊全同。

第三类,协与不协切语主要为自制者,共4字16次,见表10。16次叶音中,“难”有2次承于前人,其中“叶泥沿反”源于吴棫,而另一个见于《隰桑》“隰桑有阿,其叶有难”句下的“叶乃多反”,所注切语其实取自陆氏同句同字释文,朱子实际上只是将释文的注音转为叶音而已。此外,不协的“化叶虎为反”是其直音“化叶音撝”的反切形式,而由“撝”的反切《广韵》“许为切”、《集韵》“吁为切”可知,“叶虎为反”亦似与前人旧切相关,但从严审核,我们仍将其归为自制。

该类音切的特点是4个字的16次叶音中,除2次承于前人外,其余14次全属于朱子自制切语,而这自制的14次切语中,仅4次是不协调的,协调者占绝对多数,这完全可以证明真正的自制音切是倾向于阴阳协调的。

表10 自制切语中有协有不协的“两可”语例

(二)“两可”的自制协调率分析

上列三个类型两可表都有“协调与否”“自制与否”两个内容,将两个内容所含项目交叉组合可得协调自制、协调不自制、不协自制和不协不自制四种组合,每种组合代表一种协调表现。根据不同的协调表现,将表8、表9、表10三个表中所有“字次”依先后顺序抽取出来加以排列(不同表的字之间用“/”隔开),可得简明准确的自制协调信息(重复出现字的统计同表7):

协调自制10字32次:翰2、东、躬、政、瞻、家、正、羹2/谋2、丝3、僭、安、令、差、怀、来、佳/朝3、化3、门4

协调不自制3字18次:梦、谋、望、孚、行13/难

不协自制2字4次:朝、难、化、门

不协不自制10字50次:翰3、东、躬、政、瞻、家6、正3、羹3/梦3、谋9、丝、望2、孚、僭、安2、令、差、行、怀5、来2、佳/难

“两可”中的自制切语合计为12字36次,承前为13字68次,可见处于“高自制率”范围中的“两可”语例其实自制率并不算高;结合协调来看,纯属朱熹自制的不协调切语更少,仅4次而已,这说明真正的自制切语中混切者所占份额是微乎其微的。为了全面了解基本数据之间的差异,我们不妨将四组数据再作“数量”与“百分比”的统计,得表11:

表11 高自制“两可”语例的协调情况统计

表11显示,在高自制率背景下出现的“两可”现象中,其协调与否在自制与不自制之间差异巨大,表现为自制部分协调率特大,不自制部分不协调率特大,这又一次完美地呈现出协调与自制共生相随之基本态势。这个核查的结果对于确认朱熹新的隐性取音倾向来说,是令人振奋的,因为我们可以从中清晰地看到这样一条规则:不协调之切语主要取自前人,协调之切语多出于自制。要了解“多出于自制”的协调多到一个什么地步,可以排除“承前”部分,仅对自制部分12字36次再作协调、不协调率的统计,得如下数据:

自制协调率:

字:10÷12=83.3%,次:32÷36=88.8%,

平均值为:(83.3%+88.8%)÷2=86.1%

自制不协调率:

字:2÷12=16.6%,次:4÷36=11.1%,

平均值为:(16.6%+11.1%)÷2=13.8%

自制协调率与不协调率之比:

86.1∶13.8≈6.24∶1

数据显示,在完全自制的情况下,其阴阳协调率高达86.1%,远超其不协调率的13.8%,达到不协调率的6倍以上。自制部分如此超高的协调率充分说明,在脱离前人影响,任由朱熹自己作切的情况下,朱熹对于平声字音注的清浊协调似乎达到了执着的地步。无论如何,在完全自制的36条切语中,仅出现4条混切,用“百密一疏”来形容,似亦无过。这种表现一方面充分说明,朱熹音注中平声区分阴阳的倾向是客观存在的,另一方面也正是因为存在了少量的不协调,突显朱熹的“平声分阴阳”又是欠纯粹、不严格的,这也是我们需要称之为隐性的取音倾向的原因所在。

四、结 语

通过统计,从朱熹自制反切所显示的清浊协调率中,我们已经隐约看到其中“平分阴阳”的取音法则,我们将它定义为由语感自然调控的隐性取音倾向。强调语感的作用,本质上就是断定朱熹时代“平分阴阳”的音变已经发生。“隐性”之说,只是表现了这种源于实际语音的取音倾向的不显豁、不张扬。在朱熹音切中它有如幽灵般地隐藏在平声不分阴阳的旧音框架之后,以隐晦的方式,通过自制音切向承袭于前人的旧音框架中注入现实语音的元素。它身处幽冥之中暗自发力,对音注家的行为产生较大甚至很大的影响,足以令音注者作出尽可能合乎阴阳协调的选择。隐性的作用力度之大,无疑折射出音变发展程度之深,但是不是已经彻底完成,则目前尚难断定。

需要特别强调的是,这种传统与现实的叠加竟是颇为和谐的,隐性与显性共存并不矛盾,因为传统的“平声不分阴阳”框架,并不排斥反切制作中的清浊协调(它可以有50%的概率),就算加大清浊协调的比例也不至于颠覆旧有框架,还能契合新起的语音现象。平声字音注中显性与隐性的双重取音作用,催生了朱熹音叶自制率与协调率独特的配合,展现了继承与创新的奇妙统一。

不过,作为一种音变现象,与“口语中”程度颇深迥异的是,宋代字书韵书中尚未见到正面描写平分阴阳的材料,迄今仅见《九经直音》《示儿篇》*李无未:《南宋已“平分阴阳”证》,《语言学论丛》第21辑,北京:商务印书馆,1998年;《南宋孙奕俗读“平分阴阳”存在的基础》,《声韵论丛》,台湾:学生书局,2001年。中的某些材料可与朱子音切互相印证。这种“口语中热络、笔录中冷清”的表现无论如何是与实际状况不相称的。近年来,笔者又陆续发现了一些资料,例如杨简《慈湖诗传》、辅广《诗童子问》、严粲《诗缉》对某些平声字音切的说明或批评,限于篇幅笔者将另文探讨。还有一个问题,同为声调音变,“浊上归去”在朱熹音叶中有着正面的显性表现,以至于现代学者可以非常清晰地辨析并讨论其中音变,为什么“平分阴阳”则如此隐晦曲折?这又是一个饶有兴趣的问题,不过它已超出本文的范围,本文就此打住,留下这个问题以待来日,亦祈有意诸君共与论焉。