欧美高等工程教育理念与模式对我国大学新工科建设的启示

2018-08-22李永王旦华许涛

李永 王旦华 许涛

由人工智能、大数据和物联网等新技术领跑的新一轮科技革命正在改变国际产业竞争格局。为了应对新工业革命带来的挑战,美国、德国、澳大利亚、英国等传统经济强国相继提出“工业4.0”“工业复兴”“再工业化”等新发展战略。在我国经济发展进入新常态、高等教育步入新阶段趋势下,面对新型工科人才需求快速增长的形势,我国高等工程教育改革措施必须尽快适应并顺应这一世界潮流。然而,尽管我国工程教育规模庞大,居世界前列,但《2015-2016年全球竞争力报告》显示,我国合格工程师的数量和总体质量仍处于所列国家的中下游水平。我国高等工程教育体系需要加快完善,工程技术人才培养质量欠佳,在人才培养理念、培养过程、课程设置等方面还存在较大的不足与提升空间。

为了应对上述国内外产业变革,建设制造强国,实现“中国制造2025”三步走战略目标,我国政府和高等教育机构审时度势,明确提出要发展新工科。新工科建设“三部曲”由此掀开篇章:2017年2月的 “复旦共识”明确了新工科的内涵特征——新工科建设与发展的路径选择;同年4月的“天大行动”探讨了2020-2050年我国新工科发展目标,明确建立工科发展新范式;同年6月的“北京指南”审议通过了《新工科研究与实践项目指南》,提出新工科建设指导意见。至此,我国新工科建设与发展目标和路径得以明确。在此背景下,通过深入、系统研究美、德、英、澳等国家高等工程教育实践经验,为我国高等教育机构全面推动新工科建设、改善工程技术人才培养质量提供理论和实践参考。

一、新工科的提出与发展

(一)我国工程教育面临的问题和挑战

我国高等工程教育以培养满足经济发展需要的各类高质量工程技术人才为目标。[1]然而遗憾的是,长期以来我国高等工程教育的专业设置并未与市场需求、产业发展紧密联系,某些新型技术领域的高端人才数量难以满足市场的人才需求。在人才培养过程中,高校与企业未能紧密联系,工程教育与实际的工业生产有所脱离,学校培养出的人才质量上难以达到企业要求。[2]具体而言,我国高等工程教育在课程设置方面未能全面体现以“解决工业生产中的实际问题”为导向,课程体系中实践类课程、跨学科课程占比较低,对培养学生实际动手能力重视不够,对学生的实习要求低,造成工科生实践能力的相对不足,毕业后难以快速适应由学生到工程师的角色转变。同时,部分高校未及时增设与新技术配套的实验设备,未及时将新理论、新技术纳入教学内容之中,使得学生的知识体系往往落后于技术的发展。此外,长期以来我国工程教育理念比较传统,多数院校对学生综合素质培养的关注仍然较为缺乏,工科学生对跨学科知识的涉猎略显不足,因而较为缺乏经济决策能力、法律知识等;较少将工程教育与人文教育、科学教育有机融合,学生知识面较狭窄,培养出的工科人才与具备跨界整合能力的复合型人才方向存有偏差。

(二)新工科的本质和内涵

新工科与传统工程教育有显著区别。新工科的“新”体现了“新兴”“新型”和“新生”的内涵:新兴是指全新出现、前所未有的新学科;新型是指对传统的、现有学科的转型、改造与升级;新生是指由不同学科交叉融合而产生的新学科[3]。为了促使我国更快更好地向新型工程教育过渡,我国的新工科发展不能仅仅局限于一批新兴学科及专业的设立,而是要不断体现出“中国标准”,引领国际工科未来发展趋势。应当将新工科理解为一种新的工科形态,基本内涵可以进一步扩展为“工科+新理念”“工科+新结构”“工科+新模式”“工科+新质量”“工科+新人才”等[4],即包括为工程教育注入新的教育理念、创建新的人才培养模式与形成教育教学新质量等方面。总体而言,“新工科”之新既应当体现对新经济、新业态的适应与应对,也应当体现对工程教育理念、人才培养过程和课程体系等的革新。正如中科院院士、复旦大学常务副校长包信和指出的,“新工科应该是科学、人文和工程的交叉融合,是培养复合型、综合型人才,学生要具备整合能力、全球视野、领导能力、实践能力,成为一个人文科学和工程领域的领袖人物”[5]。新型和传统工科的上述差异[6]见表1所示。

表1 传统、新型工程教育对比表

表1显示,与传统工程教育将各学科课程视为各自独立的系统不同,新型工程教育更加注重课程的整合,首先,强调将人文知识、科学理论、工程实践等内容有机结合。其次,新型工程教育注重工程教育与工业的紧密联系及与社会的协同发展,主张高校与企业相互合作共同培养满足企业要求的新型工科人才。最后,新型工程教育应当以市场需要为导向,设立全新的工科专业,满足新兴技术领域的人才缺口。

二、欧美高等工程教育的特点

(一) 欧美高等工程教育理念

1. 基于可持续发展的绿色工程教育理念

绿色工程教育理念是指把绿色环保理念、可持续发展观融入到工程教育中,以培养未来工程师保护环境的社会责任感而形成的一种新工程教育理念。该理念已经在国际高等工程教育界产生了较大反响,并有部分国家开始寻求变革。比如,越德大学(Vietnamese-German University)要求全球生产工程与管理硕士项目(GPEM,Global Production Engineering and Management)的学生同时学习科技知识和可持续性发展理念[7](见图1)。

图1 GPEM硕士项目课程模块基本结构

图1显示,GPEM硕士项目要求学生必修“可持续生命周期评估”“工业可持续化”“方法时耗测量”以及“精益管理”等体现绿色工程教育理念和实践的课程。在这些课程中,学生需要学习如何提高工业生产过程中的资源利用率,避免材料浪费及生命周期评估这一重要环境管理工具等相关内容[7]。在美国,从起源于卡内基梅隆大学等地的“绿色工程”,到工业生态学 、污染预防等工程领域都是基于解决某些特定的环境问题而发展起来的[8]。

众所周知,人类在享受工业革命带来的科技进步及经济增长的同时,也面临着自然环境逐渐恶化带来的巨大挑战——气候变暖、污染物的大量排放、能源的过度开采等。而这些问题与历次工业革命及工业产业的发展有着密不可分的联系。正如地球理事会主席莫里斯·斯特(Maurice Strong)在2006年世界工程师大会上指出,工程技术人才在过去的历史中对人类的发展起到了极大的促进作用,同样的,人类的未来也将在很大程度上掌握在工程技术人才手中。[9]因此,将绿色发展理念融入工程教育之中有助于帮助学生更好地承担日益重要的社会责任。

2. 基于学科交叉的工程教育理念

随着经济的不断发展及产业结构的不断转型升级,社会对工程科技人才的要求正在发生着变化,不仅需要牢固掌握本专业的理论基础知识和较强的实际动手能力,还要求具有跨界整合能力。在工程科技人才的培养过程中,不仅要使未来工程师具有工程思维和工程视野,而且要培养他们的跨学科思维,锻炼学生从多学科的角度看待问题的能力,并使工科人才具备一定的人文素养及社会责任感[10],能够在未来的职业道路中充分认识到从事的工作将带来什么样的社会和经济结果,并推动解决全球人类共同面对的问题。设立学科交叉专业,有助于培养具备跨界整合能力的复合型工科人才。

美国大学注重学生综合素质的培养及学科间的融合,充分体现跨学科教育。工科学生在校期间除了要学习本专业的课程,还需要在其他学科领域修够一定的学分,比如,语言与沟通、商业与管理、艺术与人文、社会知识和技能,使学生不但具有坚实的专业基础,而且具有广泛的人文社科知识和良好的语言沟通能力。同时学校设立了一些学科交叉专业,实现跨学科、复合型工科人才培养的目的。

3. 融入创新创业教育的工程教育理念

创新能力是工程技术人才必备的核心素质。创业能力是把创新能力转化为生产力的根本能力,是新产业形成和发展的基础。学生的创新创业能力是大学人才培养体系水平高低的重要标志之一。为实现创新创业教育与工科人才培养的有效衔接,美国大学将学生创新创业能力的培养摆在突出位置,学校开设了多元化的创新创业课程,做到“产学研思”相结合,使学生的创新能力、企业家精神等素质能在他们的日常学习之中得以培养。比如,以斯坦福大学为代表的诸多高校形成了特色的创业课程体系,并与企业合作开展系列工程实践项目,使工科学生的创新创业能力得到极大的提高;德国大学将培养具备创新创业的工程科技人才作为高等工程教育的发展方向,并将创新创业教育视为人才培养过程的重要组成部分,开设了丰富的创新创业课程(涵盖创业素质类、创业知识类等多个方面),全方位地培养学生的创新创业意识[11],并通过积极开展紧密联系相关产业的创业实践项目及各类创新创业竞赛,使学校、政府、企业等相关主体共同参与到高等工程教育环节之中。

(二)欧美高等工程教育模式

1. 欧美高等工程教育目标

(1)美国大学

美国大学以培养高质量的现代工程师为目标,强调工程教育要将理论知识与实践相结合,与市场和产业的实际需求相联系,增强工科专业对学生的吸引力。在教学过程中注重学生能力的提升,除课堂学习外,学生需利用大量时间进行实践、自主学习,实现知识“由外到内”的转化。

(2)德国大学

德国大学以培养理论基础与实践能力并重的综合型工科人才为目标,为使不同层次人才在数量和质量上都能够满足社会发展的需要,对多层次人才培养的重视程度较高。德国注重应用型技能人才的培养,在高等工程教育范围中,将高校划分为应用科技大学和工业大学,两者的人才培养目标存在一定的差异。工业大学主要培养研究开发型人才,而应用科技大学主要培养应用技能型人才,侧重于锻炼学生解决实际问题的能力[12],二者共同发展,支撑起德国工程教育在世界范围内的领先地位。

(3)澳大利亚大学

澳大利亚以培养多层次的高质量工程技术人才为目标,坚持以学生为主体的教育宗旨。为实现对工科学生团队协作能力和解决实际问题能力的培养,经常开展一系列小组项目。以新南威尔士大学(The University of New South Wales)为例,其许多工程专业都开设了一门名为工程设计与创新(engineering design and innovation)的课程。在这项为期十周的小组项目中,学生需要解决某个与实际生活有关的问题,以培养学生解决实际问题的能力,将工程教育与学生的职业发展紧密联系。

(4)英国大学

英国以培养满足市场需求的应用型综合人才为目标,将构建以学生为中心的教育体系放在第一位,通常采用开放的培养模式,在课程选择等方面为学生提供较大的自主空间。以剑桥大学为例,第一学年和第二学年主要为学生提供广泛的工程基础教育,学生可以在第三学年选择继续深入学习与研究的领域,并在接下来的时间里接受该领域的专业化培训。为了提高学生的实践能力,剑桥大学还要求工程专业学生完成六周的工业实训,提升工程人才质量与企业实际需求的适应性。

2. 欧美高等工程教育培养过程

(1)美国大学

在工科人才培养过程中,美国大学遵循面向工业实际的宗旨,采用校企合作的模式,通过聘请企业中具有丰富工作经验的工程师作为兼职教师、学生进入企业实习等方式鼓励学校与企业共同参与工科人才培养的全过程。[13]此外,美国高校会组织各类项目以提升学生的研究能力和实践能力,比如麻省理工学院开展了UPOP计划(The Undergraduate Practice Opportunities Program,即本科实践机会计划),为学生将课堂所学知识用于实际操作环节创造机会。

(2)德国大学

德国的专业设置主要以企业的需求为导向,在人才培养过程中注重学生实践能力的培养,采取深度的校企合作模式,学生在校期间需进入企业实习。该模式的应用有助于学校与企业实现双赢:对学校而言,为学生深入企业了解具体的生产过程提供了机会,方便学校及时根据企业需求的变化改革人才培养模式;对企业而言,学生在实习过程中利用所学知识,能有效解决企业面临的部分问题,且有利于企业将最新的理论成果用于其生产中。

(3)澳大利亚大学

澳大利亚主要采取校企合作和校际合作模式来完成工程科技人才的培养。第一,高校与企业联系十分紧密。例如新南威尔士大学工程学院与华为、谷歌、英特尔、思科等国际知名科技企业建立了长期的合作伙伴关系,学生可以通过实习生项目进入企业实习,为学生以后的职业生涯打下坚实基础。另外,为了保证学生具备较强的实践能力,新南威尔士大学要求所有工程专业的学生必须拥有不少于60天的工业实践经历。第二,澳大利亚许多高校间都建立了校际合作关系,学生可以通过跨校选课学习合作院校的优势课程,这就使得高校间能综合各方优势完成工程科技人才的培养[14]。

(4)英国大学

英国高校与工程界之间的联系也十分密切,高校与企业合作了大量的科技项目[15],企业为学生提供了大量实习岗位,且各高校会定期邀请知名企业家入校开设讲座。英国高校强调学生自主学习能力及批判性思维的培养,尤其对于工科专业的学生,在教学过程中充分体现“以学生为主”的思想,教师主要起引导启发的作用,需要学生课外花大量时间自行搜索资料、进行实际操作以完成学习任务,帮助学生养成主动学习的习惯。

3. 欧美高等工程教育课程设置

(1)美国大学

美国在课程设置方面注重学生综合素质及实践能力的培养。例如麻省理工大学化学工程专业本科必修课模块涵盖自然科学、人文社科等领域的课程,规定学生在校期间必须学习人文、艺术、社会科学类课程以提高学生的经济素养、文化素养,帮助学生更好地应对世界文化、经济、社会等各方面的挑战。课程体系中的实践类课程占比较高,麻省理工大学通过采取“干中学”(learning-by-doing)的教学模式来提高学生的实际动手能力。同时,美国高校中的教师通常会根据前沿知识和技术的发展,及时进行教学内容的更新。多样化的课程设置、及时更新教学内容及占比较高的实践类课程,提高了工程专业对于学生的吸引力,为社会发展提供了一批批高质量的工程科技人才。另外,学科的交叉融合也在美国高等工程教育体系中得到了充分体现,例如,麻省理工大学设立了化学与生物、计算机科学与分子生物学等项目以培养多学科复合型人才。

(2)德国大学

德国为了达到工程专业的基本要求,体现基于问题学习的教学理念,将理论知识与具体实践相结合,在教学过程中通常会安排学生参与工程实践项目,切实提高学生解决实际问题的能力。由于认识到对工程科技人才进行跨学科培养的重要性,德国工程专业的课程体系呈现出多学科融合的特征,高校会根据现代工程师的能力体系要求,邀请经济与管理系、法律系及其他学科的教师为工程专业学生讲授经管知识、法律知识等跨学科领域知识,使工程科技人才更加符合“复合型人才”的要求[16]。在教学内容上,德国高校通常会依据企业的现实需求进行教学内容的安排与调整,保证学生的知识体系能满足市场需要。

(3)澳大利亚大学

澳大利亚高校的课程体系紧密结合工程需要和市场需求,围绕产业界对现代工程师的要求,既注重专业理论知识的教学,又强调学生人文素养及领导力等的培养。以新南威尔士大学通信专业为例,学生在校期间需要学习数字信号处理、电路与信号、模拟电子电路等专业基础知识。此外学校为通信工程专业学生开设了一个名为战略领导力与道德的课程模块。在该模块中,学生需要学习工程伦理、领导力理论及理论与实践有关课程。为了满足当今社会对工程科技人才的经济决策能力提出的要求,新南威尔士大学通信专业学生第三学年的通信工程设计课程中纳入了经济分析有关内容(见表2)。

表2 新南威尔士大学通信工程专业本科课程设置(TELEAH3707)

(4)英国大学

为了与经济发展、社会进步的需求相适应,英国也同样注重工科学生跨学科知识的学习及实践能力的培养。高校在进行课程安排时强调通识性,既突出专业性,又通过开设大量选修课培养学生多方面兴趣,拓宽学生知识面。课程设置上注重将工科学生所学知识紧密联系实际生活,并通过广泛开设交叉学科课程培养具备跨界整合能力的复合型创新工科人才[17]。课程体系紧密围绕市场需求,纳入系列卓有成效的实践课题项目,学生通过自己实际动手加深对知识、技术的理解与掌握,以实现自我素养的提升。

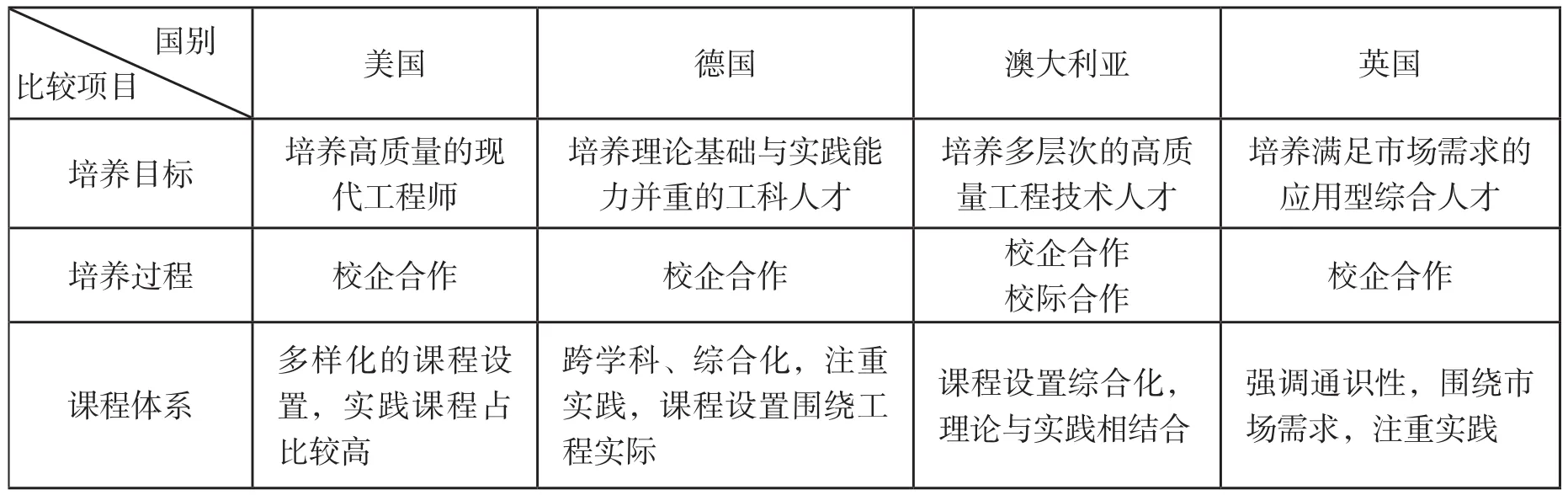

综合上述分析,美、英、德、澳等国家高等工程技术人才培养模式可用表3表示。

表3 美、德、澳、英高等工程教育人才培养模式对比

三、欧美高等工程教育理念与模式对我国新工科建设的启示

美、德、英、澳等国的高等工程教育理念和实践为我国高等工程教育正在全面实施的新工科建设提供了有益的启示:

第一,新工科建设要奉行学科交叉的理念、原则和实践模式,实现工科人才的跨学科培养。具体而言,要在课程体系考虑扩大人文、社科、经济管理、法律等跨学科课程的比例,满足创新驱动发展时代对工程技术人才的素质和能力要求。同时,注重培养工科生的社会责任感、领导决策能力及工程伦理观等。另外,根据市场对复合型人才的需求,构建学科交叉专业,打造具备跨界整合能力的高质量人才。除此之外,还应开设与绿色发展理念有关的课程,在知识体系中突出可持续发展观的重要性,从教学内容中淘汰与绿色环保理念不一致的技术,从工程教育的角度帮助解决经济发展与环境保护之间的矛盾。

第二,立足于工程教育的本质和内涵,锻炼学生的动手能力。在课程设置上应当面向工程实际,在课程体系中加大实践类课程所占比重,遵照解决工业生产实际问题的宗旨开设实训项目,严格把控实训课程的教学质量,避免实训课程流于形式。同时也应加大工程实训的经费投入,完善实验室建设,及时购买与新技术有关的实训设备,根据工程理论、科学技术的新发展进行教学内容的更新,使学生的知识体系能充分满足市场要求。通过大力推进校企合作模式在工程科技人才培养过程中的应用,鼓励企业为高校学生提供充足的实习岗位,对工科学生企业实习经历的时间做出规定,并聘请有工程实践经验的工程师作为兼职教师参与到教学环节之中,由此促进工程教育与产业界的紧密联系。

第三,采取开放式、个性化的教学模式。改变以教师为主的传统教学方法,在教学过程中突出学生的作用,以学生自身能力的提升为立足点,采用“基于问题学习”等教学形式。在课堂上采用启发式、引导式的教学方式,增强学生与教师的互动,充分启发学生思维。多开设可供学生参与的研究项目和实践项目,为学生提高自身研究能力及实践能力创造机会,培养学生的独立自主能力及团队协作能力,促使学生养成主动学习的习惯,提高学生的创新能力。此外,还应当注重学生的个性化培养,鼓励学生的兴趣发展,在大的培养框架之内给予学生足够的自主选择空间,充分调动学生的学习积极性。

第四,融入创新创业教育。在新工科背景下,为了培养满足新经济发展需要的新型工程人才,提高工程科技人才的创新创业能力,应当将创新创业教育贯穿于人才培养的全过程,构建“专业教育+素质教育+创新创业教育”三维互动式高等工程教育体系。同时,新工科建设需要通过产教结合、校校合作、校企合作,采取多元化渠道对人才培养方案进行完善,实现人才培养目标、课程体系、教学手段等的改革与创新,打造产学研协同的工程教育共同体,实现人才与行业、企业的紧密对接,达到多方共赢。此外,高等教育机构还要营造有助于工科学生创新创业的环境,组织形式多样的科技创新、创新创业竞赛等活动,把创新创业教育系统融入新工科建设过程中,培养具有创新创业能力和跨界整合能力的新型工科人才。