濒危野牦牛的分布、种群、致危因素及保育

2018-08-21郭妍妍周杨施奇静孟秀祥

郭妍妍周杨施奇静孟秀祥*

(1.中国人民大学环境学院,北京,100872;2.山西农业大学动物科技学院,太谷,030801;3.中央民族大学生命与环境科学学院,北京,100081)

野牦牛(Bosgrunniens)特产于青藏高原及周边的高寒山区[1],曾广布于中国、尼泊尔、西伯利亚、蒙古和阿拉斯加等十余个国家和地区[2],中国是其核心分布区。目前,野牦牛主要分布在中国西部地区,模式产地为甘肃西北部南山(N 35°33′,E 82°45′)[3]。

在过去的100年间,同人类活动相关的诸多胁迫因素使野牦牛种群生境和数量急剧减少,并终而导致其濒危[4]。目前,野牦牛被列为CITES附录Ⅰ物种及我国的Ⅰ级重点保护野生动物[5-6]。

对野生牦牛的分布、种群和胁迫因素的深入了解是对其进行成功保育的前提和基础。基于对大量资料和论文的查阅、分析和总结,本论文拟全面、系统地阐述世界范围内野牦牛的分布、种群现状和致危因素等,以期为濒危野牦牛的保育提供参考。

1 野牦牛的分类与命名

在分类上,野牦牛属牛科(Bovidae)牛亚科(Bovinae),但其科学命名及属级单元的分类至今仍未有共识[2-3,5,7]。

1758年,Linnaeus将家牦牛归入牛属(Bos),命名为Bosgrunniens,此后,该学名被一直沿用。但在解剖结构上,野牦牛有14对肋骨,比其他牛属动物多两对,而形态上(如披毛长度)也与其他牛属动物有较大差异。基于此,Gray等(1863)将野牦牛列为独立的野牦牛属(Poёphagus)[2-3,7-8],其后,Przheval’skiǐ等(1876)将野牦牛单立一种,定名为Poёphagusmutus[3,5,7,9]。

自20世纪90年代开始,分子生物学技术手段被引入牦牛演化地位的研究中,部分结果不支持野牦牛属独立。郭松长等基于mtDNA D-loop区部分序列(636-637 bp)和刘强基于Cytb基因和D-loop区控制区序列的研究,认为野牦牛与牛属其他物种的差异未达属的水平[10-11]。在钟金城等通过mtDNA全序列测定和结构分析所构建的牛科动物系统进化树里,野牦牛先与家牦牛聚为一类,随后与美洲野牛相聚成一大类[12],李齐发等和杨万远等基于mtDNA D-loop区、Cytb基因全序列对牦牛分类学地位进行研究的结果也与此一致[13-14]。

而种级分类地位研究方面,报道指出野牦牛和家牦牛基因型相同,染色体数目、形态、大小也无显著差异,mtDNA分析也证实家牦牛是在较近的历史时期从野牦牛中起源的[10-11,15],最初驯化地可能在喜马拉雅山区中部和横断山区北部[16],或者是西藏东部[17-18]。因此,目前多主张将野牦牛(B.g.mutus)和家牦牛(B.g.grunniens)视为牦牛(BosgrunniensLinnaeus 1758)的两个亚种[19-20],且野牦牛为家牦牛的原型[7]。

2 野牦牛的生态生物学特征

2.1 适应性特征

与其他牛科动物相比,牦牛是典型的高寒动物。其外形紧凑、垂皮小、外周附件和体表皱褶少;全身粗毛长而密,间生绒毛,而且肩部、胸腹下部和大腿部均披长毛以便保温,长度可达40 cm 以上[21-23]。家牦牛的气管(长约44~51 cm)较普通牛(长约65 cm)短而粗大,胸腔也比普通牛大而发达,肺活量大;同时,心脏发达,脉搏血输出量大,血液循环快,红细胞和血红蛋白含量高[23-24]。上述生理特征使牦牛能适应高原严寒少氧的气候条件。而野牦牛作为家牦牛的原型,经受长期严酷的自然选择和闭锁繁育而高度纯化,其对高寒环境的适应性、采食能力、抗逆性等更强于家牦牛[25-26]。

野牦牛两性有角,体型似家牦牛而大,肩部尤为高耸,除鼻吻部周围有少许白毛外,全身毛色乌褐或深黑,背脊银灰色[21-22,27]。野牦牛成年公牛体重650~1200 kg,肩高150~180 cm,体长120~140 cm,胸围210~270 cm[22]。野牦牛四肢粗短、强壮有力;蹄大而宽圆、蹄质坚实、蹄壳紧裹、边缘有锯齿状褶纹,因而能在陡峻高山上行走自如[21]。

2.2 生境特点

野牦牛昼行性强,无固定栖息地,终年随水草分布而迁移[2,4]。主要栖息在海拔4000~5000 m的高山草甸、高山干旱草原和荒漠草原,其最喜好生境是高山草甸[28]。

牦牛生境的主要建群植物有紫花针茅(Stipapurpurea)、藓状雪灵芝(Arenariabryophylla)、青藏薹草(Carexmoorcroftii)、垫状驼绒藜(Ceratoidescompacta)和单花荠(Pegaeophytonscapiflorum)等[28-30]。野牦牛的食物以禾本科(Gramineae)、莎草科(Cyperaceae)植物为主,尤其是针茅属(Stipaspp.)植物[29]。夏天非禾本科草本植物也是野牦牛的喜食植物,可占采食量的30%[4]。野牦牛是典型的粗食者动物(grazer),与精食者(browser)相比,牦牛鼻镜较小,嘴唇薄而灵活,口裂亦较小,舌稍短,舌端宽而钝圆有力,舌面的丝状乳头发达而角质化,牙齿齿质硬而耐磨,瘤胃蠕动频率较恒定,几乎不受采食与否和饥饱程度的影响[23]。

2.3 生态类型

根据其栖息生境及形态特征,学者们将中国的野牦牛划分为祁连山型和昆仑山型两个生态类型[3,28]。

祁连山型野牦牛主要分布于祁连山西部、阿尔金山山脉东部地区;昆仑山型主要分布于长江上游、昆仑山和西藏北部的高山草地。前者角形尖端趋于向后,后者角形有内弯前倾趋势,而且毛色更深,体型更大于前者,成年公牛肩高可达205 cm,胸围可达270 cm,体重达1200 kg[5,31]。

3 野牦牛种群及分布

3.1 野牦牛在全世界的种群及分布

现代野牦牛的祖先——野牛,曾在距今约3000万年的早更新世到距今约1万年的全新世时广布于亚洲的中国、西伯利亚、蒙古、尼泊尔和北美的阿拉斯加等地[2,7]。13~18世纪,野牦牛还分布于哈萨克斯坦、蒙古和俄罗斯南部地区,目前野牦牛在上述区域已确认灭绝[32],喜马拉雅山北坡、昆仑山及周边山地,直到20世纪初仍有野牦牛广泛分布[29]。

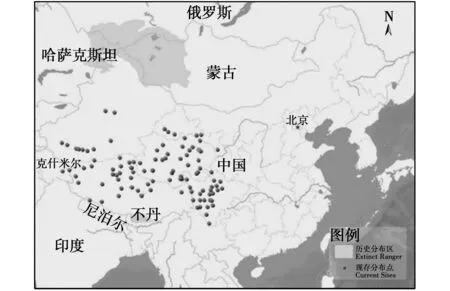

目前,野牦牛仅分布于中国青藏高原及周边高寒山区,偶有一些种群季节性地进入印控克什米尔东南部的拉达克和阿克塞钦交界处的羌臣摩河谷(Chang Chenmo Valley)[2,28,33],近几十年也有野牦牛种群迁入尼泊尔北部[2,28,34]。目前,中国和印度被认为是野牦牛的仅存分布区,区域性灭绝地区为不丹和尼泊尔[32](图1)。

在20世纪90年代,世界野牦牛种群数量大约为13200~14700 头[28]。2009年,Leslie and Schaller报道当时野牦牛的种群不足15000头[27],而张知贵等认为当时全世界的野牦牛可达24000~30000万头[7]。

3.2 野牦牛在中国的种群及分布

在中国,野牦牛种群多分布于西藏、青海及新疆,主要在羌塘、可可西里及阿尔金山保护区[2]。此外,部分野牦牛种群也分布于甘肃和四川[5,28,30]。四川西北部的石渠县等地曾有野牦牛分布,但近年多次考察证实野牦牛已在当地绝迹[7]。

Schaller和Liu报道,20世纪90年代中期,西藏曾有8000~8500头野牦牛,其中的7000~7500头分布于羌塘自然保护区;青海有3200~3700头;新疆有2000~2500头[28]。朴仁珠等估计20世纪90年代末中国野牦牛种群数量约为15212~20000头,其中青海分布4092头,西藏有(7959±802)头,甘肃有130头[30]。张知贵等认为上述报道低估了青海、新疆的野牦牛数量[7]。

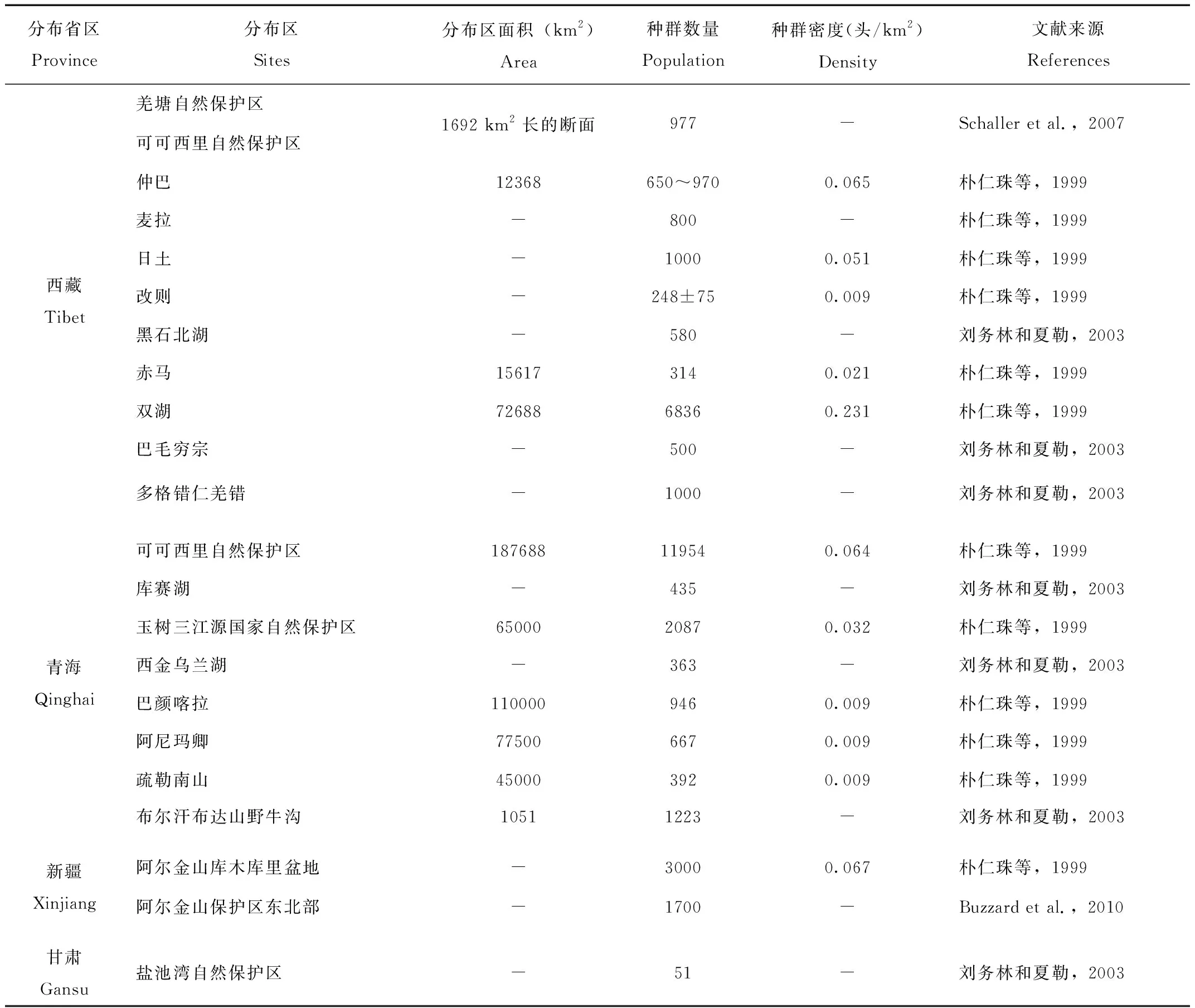

中国野牦牛已知的分布和种群数量如图1、表1所示[2,5,7,28,30,35-38]。可以估计,西藏的野牦牛种群约(7959±802)头[30],青海种群数量3200~3700头[28],新疆种群数量约10000头[30,37],甘肃种群数量约130头[30]。当前中国野牦牛总数约为22000头左右。

图1 野牦牛种群分布Fig.1 The distribution of wild yak in the world

表1 中国野牦牛种群数量

Tab.1 The wild yak population in China

4 致危因素

青海的野牛沟因曾有较多野牦牛活动而得名,现在除纳赤台野牛沟还有部分野牦牛外,其他叫野牛沟的地方大多已名不符实[7]。地球生命力指数(living planet index)分析显示,当前导致动物种群数量减少的因素主要是资源开发、生境退化和生境丧失等[39]。对野牦牛而言,分布区内的人类活动等胁迫因素是导致其种群数量急剧减少、濒危的主要原因,这些胁迫因素包括。

4.1 捕猎及过度利用

捕猎及过度利用一直被视为野牦牛最严重的威胁,而且公牛往往更容易受狩猎威胁。为利用其肉和毛皮,野牦牛在青海和西藏被大量捕杀[28,40]。此外,自19世纪起,西方探险家来到青藏高原,高原上的野生动物往往成为他们标本和食物的来源,这也加速了野牦牛数量的下降[9,28]。

自20 世纪50 年代中期起,交通的发展促进了商业性捕猎的发展。便捷的交通工具和道路系统导致野牦牛等野生有蹄类动物遭到大量捕杀,极大加剧了种群下降和濒危[28,41-42]。如在1958~1961年间,一支庞大的狩猎队在青海纳赤台野牛沟、东大滩、西大滩及乌图美仁等地区大肆捕杀野牦牛等野生动物,区域内的野牦牛等物种种群至今仍未恢复[7,43]。

4.2 资源竞争

达瓦次仁研究表明,在属于野牦牛核心分布区的西藏藏北、藏东以及珠峰地区,存在于野生动物与人、社区及牲畜间的较强的资源竞争及冲突对野生动物保育产生了相当程度的负面影响[41]。

藏北羌塘地区平均海拔4500 m,20世纪下半叶之前为无人区,这片高原地带曾经是世界上最后的、大型的、相对未受人类影响的高原生态系统[44-45]。但随着人类在羌塘地区的定居,其驯养的家畜占据了当地的草地等生境,野牦牛等野生动物或被迫向干旱北方的恶劣生境迁移,或与当地牧民和家畜竞争资源,如争夺草场资源,及牧民被正面遭遇的野牦牛顶伤、顶死等。上述冲突易引发牧民对野牦牛的敌对情绪,并导致报复性猎杀[41]。

值得注意的是,在上述人兽冲突地区,为缓和当地社区对野生动物的敌视心理,当地政府采取了草场承包、围栏建设、非伤害性惊吓及猎杀等措施,这些措施看似能减少野牦牛等野生动物对牧民和家畜的影响,使牧民获得短暂利益,但实质上可对野生动物产生巨大干扰和伤害,也将损害当地生态系统,并将进一步激化人与野牦牛间的草场争夺人兽冲突[41]。

4.3 生境变化

长久以来,为发展经济,野牦牛分布区内的畜牧业等得到了大力发展,牧民和家畜不断地侵占野牦牛的生境和采食地,伴随着公路和铁路的铺设、草场过牧及社区定居点的兴建,完整的野牦牛分布区被分割成孤立的分布块或点,导致生境破碎化,从而影响和阻隔野牦牛的季节性迁移、觅食和种群间的基因交流[5,30]。

相比同域分布的其他野生有蹄类动物,野牦牛对生境变动和干扰更加敏感[28]。据连新明等对青藏公路沿线昆仑山口-五道梁段的研究,野牦牛对道路的回避距离为(999.00±304.17)m,远远大于对照的藏羚(Pantholopshodgsoni)等同域有蹄类[45]。而随区域内的快速发展,道路密度逐渐增大,人类活动对青藏高原的影响越来越大,对野牦牛生境的干扰势必加剧,这将直接导致其适宜生境的快速减少。

此外,区域内的气候变化、环境改变及社会变迁等均可对野牦牛的生境产生负面效应,如气温变化、雪灾和干旱等自然因素将直接影响野牦牛生境的植被生长格局及物候,通过野牦牛的营养过程影响其生长和繁殖,使其种群增长受到显著影响[4]。

4.4 家牦牛的影响

由于生境重叠,野牦牛与家牦牛除了竞争资源,繁殖季节还常出现混群,雄性野牦牛常掳走家牦牛母牛以建立其繁殖群。相对“退化了”的家牦牛亚种而言,野牦牛是“优势型”的“原生亚种”[11],因此,若野牦牛经常与家牦牛交配,虽可能改良家牦牛种质,但通过基因渐渗(gene introgressive)等过程,野牦牛的基因库可受到显著影响,增大其种质资源消失的风险[28]。

此外,一些家牦牛特有的传染性疾病也会传染给野牦牛,给缺乏相应抗性机制的野牦牛造成致命伤害[28]。如由于布氏杆菌等的影响,野牦牛群中流产、死产或幼牛早期死亡等现象时有发生,牛科胸膜肺炎和出血热等也成为导致野牦牛种群数量减少的多发疾病[4,31]。

5 目前保育措施

中国对野牦牛的保护工作自20世纪60年代初开始。1980年野牦牛被列为我国的《国家重点保护野生动物名录》Ⅰ级保护动物,1985年CITES根据中国建议将其列入附录Ⅰ中,IUCN自1996年后将野牦牛评定为易危(VU),《中国物种红色名录》也将其列为濒危物种(EN)[5-6]。作为CITES附录Ⅰ的物种,对野牦牛的捕猎和交易被严格禁止。与之对应,在青藏高原的多数地区,对野牦牛各种形式的捕猎和抓捕已被严格禁止,且从2000年开始,没收当地社区的猎枪。基于此,野牦牛被捕杀的现象已有所减少。

基于野生种群和生境的就地保育(in situ conservation)是保育濒危野生动物的主要方式,建立自然保护区是重要的就地保育措施。在我国的野牦牛分布区,迄今已建立诸多保护区,如阿尔金山保护区、可可西里保护区及羌塘保护区等,野牦牛在这些自然保护区获得了保护,这有利于濒危野牦牛的种群恢复及生境保护。杨博辉等对羌塘自然保护区阿鲁盆地野牦牛种群生存力分析的结果表明,野牦牛死亡率等种群参数的变化对种群的影响要远大于环境变化[6]。因此,针对保护区内的野牦牛种群的直接保护也需得到保障。

6 保育建议

目前,针对野牦牛的保护,虽然已有禁猎及建立自然保护区等措施,但诸多因素对野牦牛种群和生境的胁迫并未显著减少,野牦牛仍然处于极度濒危状态。为此,提出如下保育建议。

6.1 加强自然保护区建设及保护政策优化

偷猎与生境质量下降和丧失仍然是野牦牛生存的重大威胁。政府和主管部门应切实严厉打击偷猎、盗猎,减少和杜绝当地的畜牧等活动对野牦牛栖息地的破坏,使野牦牛生境得到逐步改善[5]。在野牦牛的关键分布区,适当扩大保护范围,并通过建立小种群保护区加强对野牦牛极小种群的保育[30],避免物种内遗传多样性的快速丧失,使区域性濒危野牦牛小种群得到快速恢复。

与此同时,应加强对野牦牛自然保护区的管理。研究野牦牛的学者Edmonds曾指出,中国的野生动物管理多停留在少数人力所推动的保护工作上,保护区内外的保护规定及政策也无明显区别[46]。针对性不强在一定程度上弱化了中国野生动物保护工作的作用。因此,对于野牦牛种群和自然保护区(如羌塘保护区)的管理,应考虑单独制定更有针对性、更加高效、更有持续指导意义的保护政策。

6.2 协调地区经济发展和野牦牛保护的矛盾

青藏高原及周边地区的快速发展给野牦牛等高原野生动物带来了高强度胁迫。为保护野牦牛资源,应坚持生态文明的基本国策和可持续发展理念,通过适当限制发展速度和规模、调整道路交通规划等方式减少经济发展对野牦牛等野生动物的影响[45],在野牦牛的关键迁移路线,通过建立动物通道以保障其季节性迁移及种群联系,这利于种群间的基因交流[30],也能减少繁殖季节野牦牛和家牦牛的混群。

在野牦牛和社区间冲突激烈的藏北羌塘地区,政府应与NGO协作,一方面应加强对社区的走访和宣传,缓和牧民对野生动物的敌对情绪[41],另一方面应评估当地政府环境政策和保护政策的效果,并进行政策优化,尽快构建操作性较强的生态补偿政策。

6.3 建设牦牛种质资源库及种群和生境数据库

Leslie和Schaller指出,中国迄今尚缺乏完整的野牦牛现状调查[27],这不利于对野牦牛种群和生境的保育。通过野牦牛分布区内政府、主管部门和科研力量的协同,进行一次跨越行政区划的、统一的野牦牛资源调查,并开展持续监测,在此基础上建立牦牛种质资源库和生境、种群变动的数据库,及时更新其分布变迁和种群消长,将是优化我国野牦牛保育的基础和前提。