塞罕坝林区大杜鹃在黑喉石巢中寄生观察

2018-08-21王艳秋

王艳秋

(河北省塞罕坝机械林场总场,围场,068466)

大杜鹃(Cuculuscanorus)是中国常见鸟类,夏季繁殖于我国大部分地区[1],是分布的17种寄生性杜鹃中,宿主多样性最丰富的寄生性杜鹃,在我国已报道的宿主有24种,但目前许多寄生性杜鹃的宿主仍尚未了解,亟待加强研究[2]。黑喉石(Saxicolatorquata)在我国繁殖于西北、西南、东北及华北北部,越冬于长江以南[1]。了解大杜鹃在不同宿主鸟类中的巢寄生案例,是研究大杜鹃与宿主之间协同进化的基础。笔者通过知网、百度、好搜等搜索引擎,搜索了大杜鹃的巢寄生报道信息,迄今国内尚未查阅到大杜鹃寄生黑喉石的相关报道。2012~2015年,我们通过野外实地调查,首次记录了大杜鹃在黑喉石巢中寄生繁殖的现象,现报道如下。

1 观察地点及方法

1.1 观察地点

观察地点位于塞罕坝机械林场的撅尾巴河沿岸,海拔1530 m。撅尾巴河发源于林场,境内全长约12 km,平均河宽约2 m,河水终年不枯,丰水期河水在部分河段漫出河床,使两岸形成了以塔头草甸和黄柳(Salixgordejevii)灌丛为主的稳定植被系统。

1.2 观察方法

2 观察结果

大杜鹃每年5月中旬迁来,5月末6月初出现交尾繁殖行为。黑喉石每年5月初迁来,5月末6月初开始产卵。

2.1 巢寄生情况

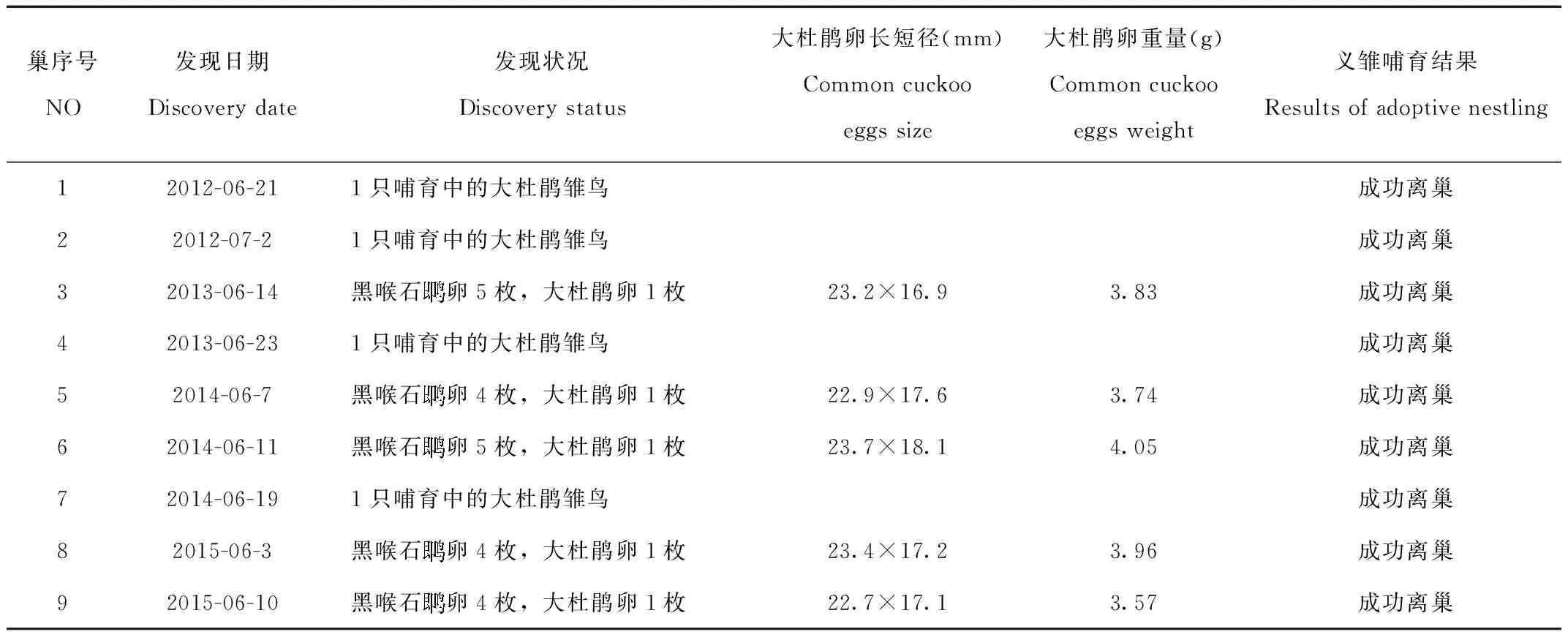

表1 大杜鹃对黑喉石巢寄生有关数据统计

Tab.1 Data statistics of nest parasitism on siberian stonechat by common cuckoo

2.2 卵

在9个寄生巢中,4巢发现时各有1只大杜鹃雏鸟单独在巢,5巢发现时巢内各有1枚大杜鹃卵和4~5枚黑喉石卵。这5巢大杜鹃产的卵色、卵形一致,卵淡灰褐色,其上被有深褐色斑纹,形似溅落的墨迹,多集中在钝端,大小平均23.18 mm×17.38 mm,重量平均3.83 g。而黑喉石卵灰绿色(近鸭蛋青色),其上被有橙褐色斑和淡褐色细纹,橙褐色斑多集中在钝端,卵大小平均17.48 mm×13.80 mm,重量平均1.81 g。两者卵的差别明显,但均被黑喉石孵化出雏并哺育离巢。

2.3 孵化期及在巢期

8号巢开始孵卵(2015年6月3日)即被发现,发现时巢内1枚大杜鹃卵和4枚黑喉石卵。6月16日大杜鹃卵和2枚黑喉石卵出雏,孵化期13 d。6月17日(1日龄)大杜鹃雏鸟将黑喉石的2只雏鸟和2枚卵推出巢外,独自接受黑喉石亲鸟哺育。7月5日(19日龄)大杜鹃雏鸟离巢,在巢期19 d。

3 小结与讨论

宿主的各种反寄生策略都为应对杜鹃的巢寄生行为而进化[4]。本研究黑喉石对靠近巢区的大杜鹃有追逐驱赶的反寄生策略,表明本区黑喉石与大杜鹃之间已经有较长的协同进化史。在长期的进化适应下,每一种群的雌杜鹃都有其固定的宿主,并产与宿主形态相似的卵[5]。部分宿主也在与杜鹃的反寄生斗争中进化出识别卵的能力[6]。但本研究大杜鹃卵与黑喉石卵差别明显,黑喉石对巢中异卵却全盘接受并孵化。表明本区黑喉石没有识别出大杜鹃卵。人类视网膜中有3种视锥细胞,而鸟类则有4种。站在鸟类视觉的角度发现,杜鹃卵在颜色方面的模仿绝不像我们看到的这般简单,这种模仿考虑到了鸟类可感知到的所有光波波长[7]。大多数鸟类,特别是雀形目(Passeriformes),如蓝山雀(Cyanistescaeruleus)、大山雀(Parusmajor)等,可以看到人类看不见的紫外线反射[8]。新西兰的金鹃(Chalciteslucidus)和长尾噪鹃(Urodynamistaitensis)最大敏感度集中在短波长光谱中人类可见的紫光部分,而不是紫外光[9]。上述表明鸟类与人类视觉系统不同。据此推测,本研究区大杜鹃的卵色与黑喉石的卵色在人类视觉光谱中差别明显,但在鸟类视觉光谱中可能差别并不大。本研究没有对大杜鹃卵和黑喉石卵进行光谱对比分析,还需要继续研究才能确定黑喉石全盘接受寄生卵的具体原因。