高职学前教育专业学生实习压力源及应对方式的分析

2018-08-20张洁

张 洁

(运城幼儿师范高等专科学校,山西运城 044000)

随着学前教育事业的快速发展,幼儿教师的职业素养与专业能力成为保障学前教育质量的核心因素。2011年出台的《教师教育课程标准(试行)》强调应大力开展教育实践活动,强化实践环节[1]。教育实习是实践教学的重要环节,是校企协同育人的主要渠道,也是师范生由“准教师”向“职业人”继而向“专业人”发展的必由之路。实习中学习场域的转变、角色的转变(从学习者转变为能够独立工作的教育者)[2],会使实习生面临诸多压力与不适[3]。

以往关于实习生压力与应对方式的研究多集中于护理专业实习生,对于学前教育专业实习压力研究甚少。本研究运用问卷法、访谈法等调查方法了解高职学前教育专业学生实习压力源及应对方式的基本情况,以为实习生实习提供借鉴与思考。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究以高职学前教育专业学生为调查对象,在其实习结束后发放问卷250份,剔除回答不全问卷,回收225份,回收率为90%。被试情况如表1。调查对象80%为高考生,68.4%的家庭所在地在农村,大部分报考意愿是为当幼儿教师。

表1 被试基本情况(N=225)

(二)研究工具

1.高职学前教育专业学生实习压力源调查

采用陈芝蓉编制的《学前教育专业顶岗实习生压力源调查问卷》[4],该问卷将压力源分为工作准备不足、专业能力不足、时间冲突、教学经验不足等方面,结合与学生访谈,在此基础上增加了人际交往困难一项,问卷共16个题目。所有题项答案选择按照压力程度由低到高分为没有压力、轻度压力、中度压力、重度压力,分别赋予1到4分,总分分布于16-64分之间。总分≦32分为轻度压力,32<总分≦48分为中度压力,48<总分≦64分为中重度压力。分值越高,表明压力感越大。被试根据自身实际体验进行自评。在本研究中,该问卷的Cronbach's α系数为0.903。

2.高职学前教育专业学生应对方式调查

采用解亚宁编制的《简易应对方式问卷》[5]。该问卷将应对方式分为积极应对和消极应对两个维度,共20个题目。其中,1-12题为积极应对方式,13-20题为消极应对方式。该问卷将应对方式分为不采取、偶尔采取、有时采取、经常采取四个等级,分别赋予0到3分,由被试根据自身实际情况做出选择,计算各维度的平均分作为维度最终得分。在本研究中,Cronbach’s α系数为0.824。

本研究以班为单位进行集体施测,问卷数据用SPSS for Windows21.0进行描述统计、方差分析等。

二、研究结果

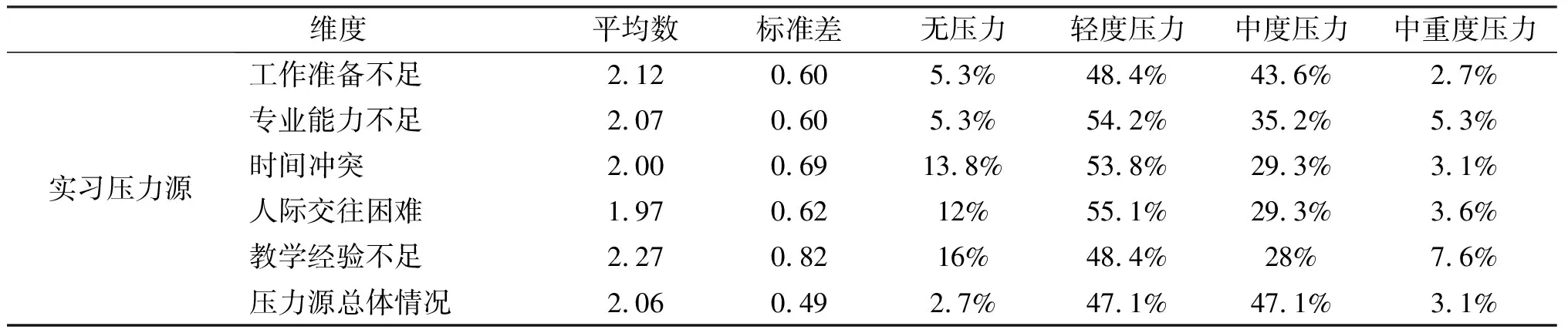

(一)高职学前教育专业学生实习压力源特点

1.高职学前教育专业学生实习压力基本情况

根据压力得分情况,高职学前教育专业学生压力等级状况如表2 所示。实习压力多为轻度及中度,合计约占总人数的94.2%,且轻度压力与中度压力人数相等。重度压力仅占3.1%。说明大多数高职学前教育专业学生在实习中存在中等程度的压力。高职学前教育专业学生实习压力源按照均分由高到低依次为:教学经验不足、工作准备不足、专业能力不足、时间冲突(参加专升本考试与实习的冲突)、人际交往困难。教学经验不足排在了实习压力源的首位,而人际交往发展较为良好,均分为1.97,处于轻度压力状态。

表2 高职学前教育专业学生实习压力源总体情况

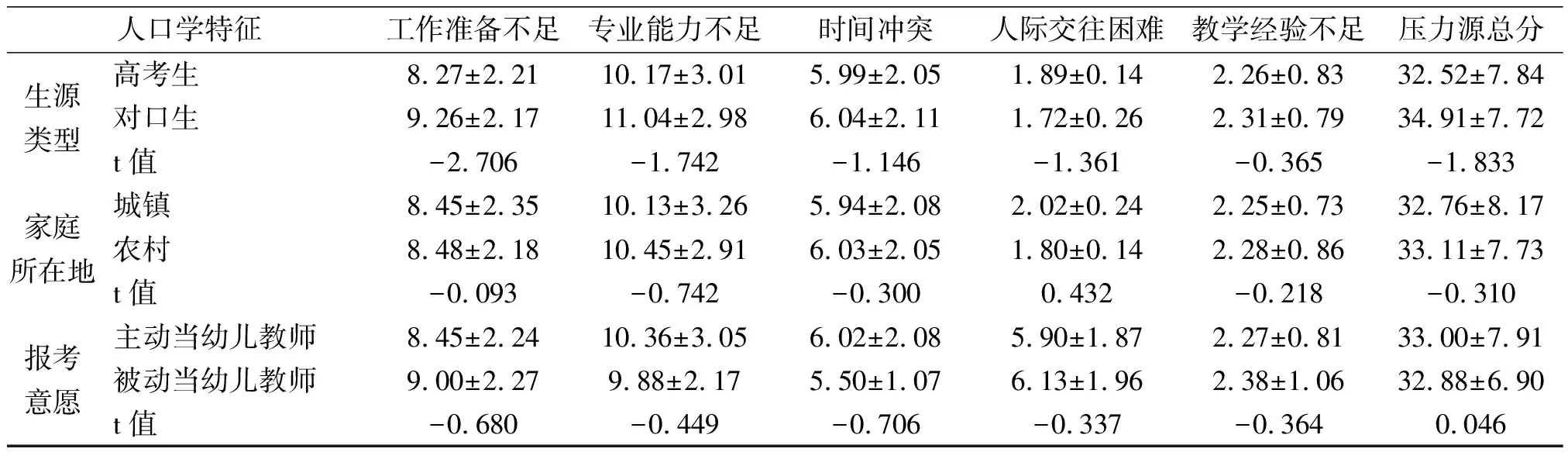

2.高职学前教育专业学生不同人口学特征压力源的差异

通过对高职学前教育专业学生不同人口学特征在压力源的差异进行独立样本t检验,结果见表3。生源类型、家庭所在地及报考意愿等人口学特征在高职学前教育专业学生实习压力源方面不存在显著差异。

表3 不同人口学特征高职学前教育专业学生压力源的差异分析

注:*p<0.05 ,**p<0.01,***p<0.001,下同。

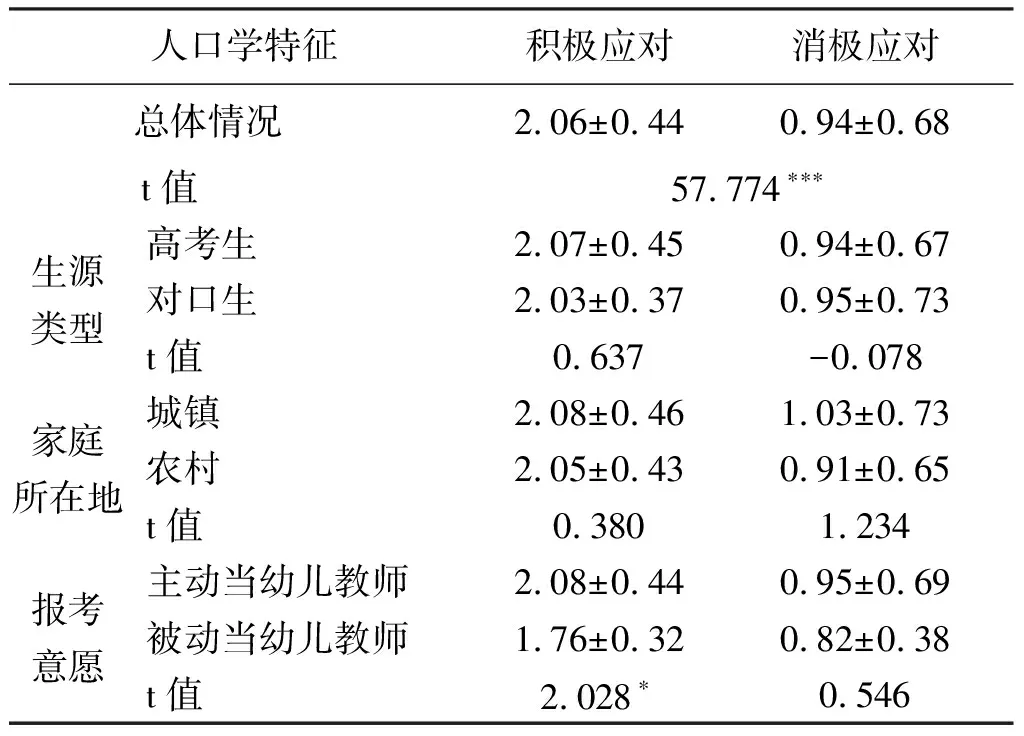

(二)高职学前教育专业学生应对方式特点

高职学前教育专业学生应对方式总体情况及在不同人口学特征上的差异分析如表4所示。积极应对得分(2.06±0.44)高于消极应对(0.94±0.68),结合单样本t检验,积极应对与消极应对存在极其显著差异,说明高职学前教育专业学生应对方式以积极应对为主。对不同人口学特征在应对方式上的差异进行独立样本t检验,应对方式在生源类型、家庭所在地等变量上不存在显著差异,这与以往研究结果较为一致[6]。但积极应对方式在报考意愿方面存在显著差异。结合均值得出报考初衷是为当幼儿教师明显高于不是为当幼儿教师的学生。

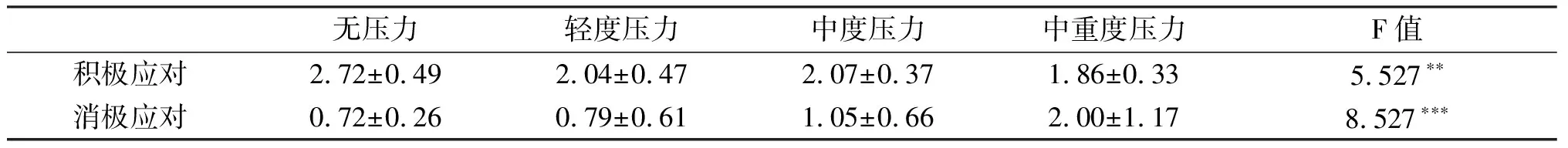

(三)不同压力水平高职学前教育专业学生应对方式差异分析

如表5所示,积极应对方式和消极应对方式在高职学前教育专业学生不同压力水平方面存在显著差异。结合均值可以看出,中重度压力的积极应对显著低于中度、轻度以及无压力的个体,而采用的消极应对多于其他三类个体。经LSD事后检验,无压力水平在积极应对、消极应对方式上与其它三类压力水平存在显著差异。轻度压力水平在消极应对方式与中度压力水平存在显著差异。

表4 高职学前教育专业学生实习生应对方式基本情况及在不同人口学特征上的差异分析

表5 不同压力水平高职学前教育专业学生应对方式差异分析(M±SD)

三、讨论与分析

(一)高职学前教育专业学生实习压力源特点

通过分析得出,大多数高职学前教育专业学生在实习中存在中等程度的压力。这与护理专业的研究结果较为一致[7]。根据实习压力源得分情况,教学经验不足位于实习压力源的首位,其次是工作准备不足,压力较小的是人际交往,这与索长清的研究较为一致[3]。在工作准备不足方面,65.8%的实习生对于课前备课不充分感到轻度压力。教育实习是高校实践教学的重要组成部分,是在真实教学场域开展的实践学习活动,不同于仿真、模拟实训教学环节。在实习中,实习生不仅面临着生活学习环境的改变,还经历着角色、学习任务、关注焦点、人际交往、心态等多方面转变,这一系列转变的适应需要一定周期。在访谈中,有的学生谈到:“还没有做好心理准备迎接实习,虽然在上学期间参加过教育见习,但是实习与见习存在较大差别,由于没有教学经验做支撑,在初次深入到幼儿园进行实习,仅凭掌握的理论知识很难顺利开展教学活动。例如,不知如何处理在集体教学活动中的突发状况,撰写的教案与教学活动不能很好的融合,出现教案与活动组织成了两张皮。”有的学生谈到:“虽然了解幼儿的年龄特征,但如何针对幼儿的年龄特点和个性差异设计教学活动、游戏活动,活动前如何有效准备,还是不得法,岗前培训多集中在弹、唱、跳、画、讲故事、撰写教案及活动试讲等方面,但真正面对幼儿实施教学活动时,感觉理论与实践有些脱节,无从下手。”

(二)高职学前教育专业学生应对方式特点

结合数据分析结果,高职学前教育专业学生应对方式以积极应对为主。报考初衷是为当幼儿教师的积极应对方式明显高于不是为当幼儿教师的学生。应对方式是个体在面对压力情境时采取的缓解焦虑、紧张等不适感的行为策略和认知策略。积极应对方式涉及积极寻求帮助,以乐观的心态面对问题,积极探索解决问题的办法,向他人倾诉,调整自己错误的认知等,是一种较为成熟的应对方式。在研究中,57.8%的实习生在面对压力时经常采取的积极应对方式是尽量看到事物好的一面,44%采取的是与人交谈,倾诉内心烦恼,表明高职学前教育专业学生随着年龄的增长,认知水平也在不断增强,在面对新的环境时,能较为谨慎地对待所面临的矛盾及问题。报考初衷是为当幼儿教师的实习生,在实习中表现出较大的工作热情,其职业认同感高于非第一志愿的学生[8]。在实习中,她们有明确的实习目标与任务,能够认真反思自身专业发展的不足并积极努力去改善。在访谈中,部分学生谈到:“刚到实习单位,一切都是陌生的,必然会面对很多不适应,只有调节自己的心态,才能更好地适应,当遇到一些困惑,比如该如何结合幼儿年龄特点设计、组织教学活动,如何与幼儿进行积极有效的师幼互动等等,也说明我在专业发展方面存在很多不足,需要不断学习,我会观察、反思带班教师的教学行为,有时会请教指导教师给予指导,争取更大的进步。”

(三)不同压力水平高职学前教育专业学生应对方式差异分析

本研究发现,积极应对方式和消极应对方式在高职学前教育专业学生不同压力水平方面存在显著差异,中重度压力的积极应对显著低于中度、轻度以及无压力的个体,而采用的消极应对方式显示多于其他三类个体。有研究表明,消极应对方式对职业压力存在显著的正向预测力[9]。个体在面临压力时采用的消极应对方式越多,压力感越大。学生在实习中经历着观察期、混乱期、调适期、稳定期四个时期[10],逐步适应多方面的转变。有研究表明,为期六个月的实习过程中,相比实习初期(1-2周)与实习后期(23-26周),实习中期(3-22周)的心理状态最差,尤以第22周最为明显[11]。实习中期正处于混乱期,实习生面临诸多压力去应对。在本研究中发现,约有一半的实习生(23.6%经常采用,32.4%有时采用)在面对压力情境时采取试图休息或休假,暂时把问题(烦恼)抛开这种逃避的消极应对方式。虽然暂时逃避压力能够在一定程度上缓解压力所带来的不适感,但并不能从根本上解决问题,反而使得矛盾日渐突出,进一步诱发各种心理不适感,从而影响主观幸福感、心理健康水平[12]及社会适应力的发展[13]。

四、结论与建议

(一)结论

(1)高职学前教育专业学生存在中等程度的实习压力。压力源按照均分由高到低依次为:教学经验不足、工作准备不足、专业能力不足、时间冲突(参加专升本考试与实习的冲突)、人际交往困难。

(2)高职学前教育专业学生应对方式以积极应对为主,与消极应对存在极其显著差异,且受报考意向的影响。

(3)不同压力水平高职学前教育专业学生在应对方式上存在显著差异,中重度压力的个体,其积极应对显著低于中度、轻度以及无压力的个体,而采用的消极应对多于其他三类个体。

(二)建议

1.注重教师教育课程的开设

高职师范生教育兼具多层属性,既属于高等教育,又属于职业教育,但更应回归师范教育。大多高职师范院校一味追求“工学结合”效应,在进行人才培养模式创新、课程体系构建、教学模式改革、教学内容调整、实践教学探索等一系列改革的同时,盲目缩减教育理论课时,过度增大实践比重,甚至重复设置实践课程,出现了教育实践的“唯实践化”倾向[14]。由于教育的育人为本特性,教育实践知识不单指学生掌握从事教师这一职业的教学技能层面,不是仅凭教育技能类课程就能实现的。以期通过削弱教育理论课程,盲目加强教育技能课程是一种短视而功利性的“伪教育改革”。这种狭隘的职业性实践培养出来的职前教师是单向度、不完满的教师,忽视了培养教师是高职师范生教育的终极目标。

高职院校学前教育专业应重视基础文化、专业理论的教学,尤其是教师教育课程,注重理论课程实践化、实践课程理论化的双化改革,关注学生的精神成长,文化、伦理、智慧等涵养的养成[15],让学生在教育实践活动中体悟教育理论对教育实践能力的提升,教育实践对教育理论知识的检验,从而丰富学生职业情感体验,培养学生的职业信念和职业敬畏感。

2.强化学生职业认同感教育

本研究结果表明,积极应对方式在报考意愿方面存在着显著差异,报考意愿是影响应对方式的因素之一。结合与学生的访谈可以看出,职业认同感较低的学生,在面临实习压力时较少采用积极应对方式。因此,培养院校在注重人才培养模式改革的同时,应较多关注学生职业认同感的建立。职业认同感是个体专业发展的内在动力,在学生入学初可以通过调查问卷、个别谈话等方式了解学生报考动机,重点关注职业认同感较低的学生,通过开展新生入学适应教育,职业生涯规划教育,幼儿教师岗位分析,就业形势宣传,就业指导课程,邀请行业优秀代表、专家进行讲座,职业技能比赛,搭建实践平台等方式对学生进行职业指导,提升其职业认同感水平。

3.加强教育实习过程中的人文关怀

教育实习是一项系统复杂的工作,涉及准备机制、管理机制与评价机制的建立健全与完善[16]。要使教育实习真正发挥实效性,就不能仅将教育实习看成毕业前的学习任务,应将其渗透于教学的各个环节,树立全实践的教学理念。在实习中,在做好实习各项工作安排(制定实习方案、遴选实习基地、安排实习任务、开展实习培训、选派指导教师等)的同时,应注重实习过程中的人文关怀,其核心是肯定人性和人的价值,关注个体的感受与需求。学校可以开展教育实习中期检查,深入实习单位了解实习生的实习情况。高校与幼儿园指导教师在给予实习生专业指导的同时,应更多关注学生的精神状态、情绪体验、工作与生活状况等,让实习生在面对多种实习不适时能切身感受到关爱、理解、支持、尊重,这种积极的主观支持能够在一定程度上缓解个体的心理压力,增加其积极应对方式[17]。良好的精神状态、积极的情绪体验能够使实习生全身心投入到实习工作中,从而提高工作效率[18]。

4.积极开展心理健康教育,重视学生抗压能力培养

高职院校在积极探索教育实习改革实效性的基础上,应重视学生心理抗压能力与应对方式的培养、干预与训练。有研究表明,对震后青少年实施应对方式团体心理辅导,能显著提升其成熟、积极的应对方式,减少其退避、不成熟、消极的应对方式[19]。积极开展心理健康教育相关课程,通过主题活动、心理健康活动周、团体咨询、团体辅导、团体训练等多种途径,增强学生的抗挫能力与应对方式。