符号权利下的城市街巷地名空间特征研究

2018-08-18杨晓俊陈朋艳朱凯凯郭文浩

杨晓俊 陈朋艳 朱凯凯 郭文浩

摘 要:通过收集整理西安主城区内的街巷地名,运用布迪厄符号权利理论和核密度估计法的空间平滑法,从空间可视化与量化角度分析西安街巷地名时空演变过程中地名景观命名的变化规律及区域差异,揭示时代演进中不同主体对地名赋予不同的政治立场,认为地名景观意义的演变是各方协商和博弈的结果。研究发现地名分布上呈现新城区政治性较为鲜明,碑林区、雁塔区、莲湖区较商业性,灞桥区和未央区主要以自然类景观为主的差异性。不同时期的街道地名景观意义表述了其符号生产者的政治空间,地名空间在日常生活下统治阶层与民众博弈呈现“官用”和“民用”相互竞争的态势。

关键词:街巷地名;布迪厄理论;符号权利;核密度估计法;西安

中图分类号:K928.5 文献标识码:A

0 引言

近年来空间解读成为新文化地理学的研究热点,其关注人与空间之间的符号、映射及消费意义[1]。特别是布迪厄符号权利理论将视角转向文化颠覆政治的力量,研究空间、文化景观如何运作及其隐含的意识形态与权力关系,关注空间如何作为文本、意义系统来表达意识形态、价值观,从符号维度出发,解读空间被赋予的文化意义,以及文化意义如何促进特定社会实践,并构建社会关系与权力关系。

在符号权利理论下,符号是权力技术的工具,占统治地位的阶级主导符号生产与再生产, 传播新意义从而实现社会秩序的生产与再生产[2]。政治符号的生产与传播过程也是社会秩序再生产的过程[2]。在城市变迁过程中街巷地名是日常生活中与人们息息相关的场所,是人文展示场地,具有指示功能,同时也是嵌入体和政治话语的加载[3],且形成独特的景观和空间属性,作为城市的符号系统与社会有紧密联系。同时在官方治理过程中体现政治空间的变迁是城市地理和批判地名学者研究的重要文本。

20世纪80年代初,受人文地理学由经验主义转向后现代结构批判主义的影响,国外学者对地名的研究由关注地名本身转向关注地方命名的政治、经济、文化价值,以及地名在景观中的符号特征,认为当时的历史文化价值观、社会治理方式和政治意识对地方命名有深远影响[3,4]。国外对街道地名的研究已经从传统学词源和分类研究转向对地名空间的批判研究[3]。认为地名在塑造集体记忆中是创造和维持依恋感的重要组成部分[4,5],不同时期地名对民众的情感维护、政权更迭背景具有集体记忆的重构[6]。在社会治理上利用居民的地名感知及其差异来促进当地生态可持续管理[7]。同时地名是象征权利的符号,地名空间上的差异成为阶级斗争的重要场所[8]。受国外学术影响,我国学者对地名的研究视角由对其历史渊源和空间分布的研究转向关注地名本身构建的过程。近年来的研究主要是通过GIS空间统计分析[9-12],分析技术与文献对地名的研究开始转向定量分析,在地名规划管理方面关注地名文化价值的质性分析[14-20]和定量评估建立,以及地方命名权与民主管理问题[21-30],进一步揭示对不同政权治理下台湾街道命名的分析[29]、不同阶层对地方命名权利的博弈[29,30]。

由此看出,目前国外对地名的研究角度多聚焦于政治符号、社会正义的规范管理、社会政治经济内涵分析以及治理维度的研究。国内学者对地名的研究也从多视角多尺度进行,但缺乏对地名时空变迁的质性分析和符号解读。本文从新文化地理学的视角,分析近代西安街道地名的变迁,探讨不同主体在命名权利中的博弈,揭示权利因素如何在空间上呈现出来。

1 研究区概况、研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

西安具有3500年的建城史,长达1100年的建都史,先后经历了十三个王朝的更替,最终形成了具有特色的城市形态。西安城的基本形态主要是基于隋唐大兴城的基础扩建,明清时期有所增加。由于政治、经济、文化的不断更替,目前城内主要是隋唐明清、民国时期、计划经济时期、市场经济时期的道路(图1)。

1.2 数据来源

本研究通过收集整理1986年《西安地名志》和2003年以来的区县地方志中所涉及的近代以来西安主城区的街、路、坊、里等城市街巷地名与聚落地名并结合2016年行政区划的行政代码,获得西安市辖主城区新城区、未央区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区6个区,街坊巷里2234个地名。其中未给予出处详细说明的地名均来源于《西安市地名志》。

1.3 研究方法

利用 ArcGIS10.2制图功能对地名空间数据按照西安地方志所给的11项类别进行统计分析并用核密度分析法展示分布格局。在此基础上,研究搜集到保留至不同时期的西安主城区街巷地名,分析地名类型分布及其生存状态。

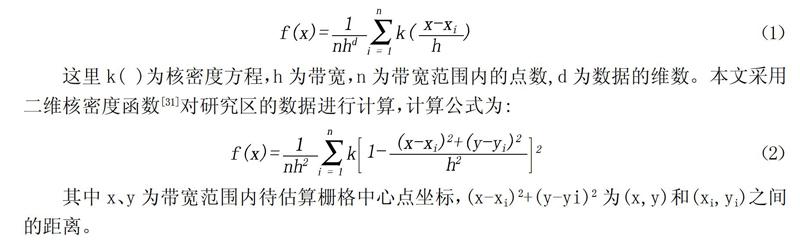

利用互联网、地名志等文献资料,查询主城区内各行政区聚落地名,对其按照已给分类进行统计。将地名当作离散点,通过Xgeocoding得到各地名的地理坐标,并将坐标导入Excel中。最后,将通过以上方法获取的地理坐标导入ArcGIS 中生成点文件,利用 GIS中基于核密度估计法的空间平滑法(Spatial Smoothing),得到西安各类地名核密度分布图,进而从空间可视化与量化角度分析西安地名空间差异性[13]。本文采用核密度估计法的空间平滑法,它可以使离散点数据直观并定量分析其空间趋势。核密度估计空间变化可以客观准确地表达地名点的空间分布状况。其基本表达式为:

2 西安市城市街巷地名的时空演变

通过地名数据库统计得出(表1,图2),西安主城区内街巷地名大部分始于明清两代,城外的街巷地名大部分始于新中国成立以后,搜集了西安主城区街道地名保留至清朝满城清光绪十九年的街道368条,清末西安作为北院,是政治军事中心。命名以机构建筑、宗教类、景观类为主,且大部分保留至今的地名主要集中在莲湖区和碑林区。

搜集保存至今的民國时期的主要街巷名607条,相比清末,民国时期机构建筑类地名的比例下降了3.7%,而经济事物类、政德教化类分别上升了2.2% 和9.6%。民国时期以宗教类、经济类、述志类为主,经济实物类和政德教化类命名数量增多,国民政府开发西北的政策和抗战爆发后使得沿海工商业内迁,由于陇海铁路的开通和民族企业内迁,新城区东北部大部分荒地被开发为工厂,经济类地名迅速增加。在碑林区和莲湖区内作为主要的商业区保存的经济事物类命名的最多,地名变动幅度也相对较小。而后由于其不再是陪都,政府对于其投资减少,道路便不再扩建。

搜集到保留至计划经济时期的街巷名1176条。相比民国,宗教事物类、政德教化地名比例下降了3.1%,方位序数与祈愿类分别上升了6.4%和 1.7%,机构建筑、宗教事物和政德教化地名的消失主要体现当时的意识形态趋向淘汰带有传统意识的地名。新中国成立以后,西安根据城市规划方案,加快开展建设。1978年改革开放以后,“单位制”逐渐解体,计划经济开始转向市场经济,价值观念与社会组织方式多元化。城市建设开始引入市场资本,房地产业推动城市面积急速扩张,城市功能空间发生转变。1990年后西安城市形态变化加劇,西安市的主体投资逐渐从基本建设转向房地产主导,道路和居民点及其地名急剧增加。其中,到1993年新城区有23条道路由民国时期的政德教化类命名改成方位序数类。

主城区内地名的空间演变呈现出区域差异性(图3),且主要是实体空间及其所虚化的指示空间的变化,地名的减少发生在实体景观减少之后。如碑林区在1992年以后先后更新和更名了35条道路,有29条街巷佚名和消失,主要是街道合并虽然原巷尚存或部分存留,但名称已经不存在。在收集到的地名中实体景观保存最久的是自然景观类,这主要是自然景观位置未变其地名就难以更改。清末保留的街道地名主要分布在碑林区、雁塔区,主要以机构建筑类如军事、宗教、学府命名,经济事物类相对较多。新城区主要是民国时期道路为主以政德教化类命名居多,方位序数、移民因素和姓氏家族类也较多。莲湖区多以经济事物类为主,地名实体景观多已发生变化,但相对保留较多具有稳定性和时代性。新城区政治性比较鲜明且变化幅度较大,碑林区、雁塔区、莲湖区主要是商业经济活动中心,地名命名变化幅度较小。灞桥区和未央区主要以自然类景观为主,变化幅度亦较小。

3 符号权力的产生与运作机理

布迪厄的符号权力理论认为符号不仅是知识与传播的工具,符号产生后又将强化和塑造现实的社会秩序[36]。在社会秩序生产和再生产的过程中,统治者通过各种手段生产和再生产符号体系,在政治斗争和意识形态的博弈中产生的符号资本形成特有的符号体系[37]。在特有符号体系里,实践者对新秩序和意义产生新共识,使被统治者将统治者的特殊利益当成集体利益[36,37]。同时惯习维持着实践者的共识,使其自觉认同符号体系所传播的意义。在惯习作用下,共识嵌入了实践者的内在世界最终成为其感知体系, 进而影响其日常实践[36]。在近代城市化进程中西安市的街道不断更新,地名类型也相应发生变化,不同的街道地名景观意义表述了不同的政治空间(表2)。国家和政府对地名的管理与规划不仅是为了满足居民的需要,更关键的是使自己的权利合法化[36]。社会等级结构的生产,统治秩序受到被统治者自愿的拥护,民众在日常生活中使用新命名时既有象征性抵抗也有习惯性沿用。

3.1 政治统治置换为符号统治

政治符号作为知识与沟通的工具,既是被塑造的结构也具有塑造结构的权力[36]。不同的统治阶级在统治过程中,通过对地名符号系统的更改使民众遵循其建立的新秩序。政治斗争转化为符号斗争,经过武装斗争获取的统治资本置换为符号资本[36]。

伴随着不同朝代的更换和政治制度、社会阶层的变迁带有封建色彩的地名在民主意识不断增强的过程中首先被淘汰。辛亥革命中西安满城被毁,城内空间功能置换,由原先的政治性转换为商业性。民族资产阶级在推翻封建统治阶级后,为让其执政具有合法性,执政者开始通过地名的变更灌输其执政理念。因此政德教化类和经济类地名上升2.2%和9.6%。1933年经济发展使东北部荒地被完全开发,新建许多街道命名多以礼义仁忠等为主,地名景观意义主要体现了传统的儒家和“三民主义”思想,将带有教化意义的地名嵌入日常生活中建立新的道德秩序。新街道的命名暗含统治阶级对空间的支配特权。新中国成立后,执政阶层倾向于用美好词汇命名来引导平民阶层对未来的憧憬,整个社会多次进行移风易俗的活动,将许多庙宇拆毁。新的执政阶层选择用社会主义新秩序的地名嵌入新家园的命名中,试图借助地名更替将宗教神圣从人们思想中抽离出去,从而弱化传统文化所倡导的落后的意识形态对新的政治意识形态形成的冲击。

3.2 权力主导下的地名空间博弈

西安城市街巷命名虽由权力主导,但地名在日常生活实践中又被民众力量操纵。社会实践与日常生活中民众亦可通过意义与价值的生产,对已有权力进行抵抗。地名空间成为阶层博弈的场所,具有官用和民用两者的相互竞争性。

清末民间商业活动发达,商贸以东关为中心,主要是药材、棉布及土特产品等农业产品,大量会馆集聚在东关,围绕城郭二十多条商业街坊的居民大部分为农户。商业街道的命名多以商铺和货物为名,是平民阶层作为边缘群体日常生活场景在空间上的诉求。民国时期,大量移民迁入,居住在新城区进行开垦,出现了“新桃园村”和“小农村”等与农业有关的地名,地名空间上呈现出民众的日常活动。冯玉祥将东城门命名为“中山门”,表述其向东进击中原的政治野心,但民众层面多俗称为“小东门”,其打通原有城墙建立“玉祥门”沿用至今,但民众仍多俗称为“小西门”。在政治经济因素影响下,新地名大量涌现、旧俗地名不断消亡导致集体观念弱化,集体记忆碎片化,地名和空间强烈割裂,城市归属感减少。城市开发过程中一些街道地名由原先的聚落名就地转换演变过来。这些新地名在进入日常生活实践的过程中,普通民众的集体记忆起到作用。例如东八里、鱼化寨,虽然地名景观的空间景观实体已经消失或边界更改,但其空间意义以及其历史记忆功能被保留。在使用新命名的过程中,老地名的集体记忆被保存,集体记忆使得民众不容易接受其他地名,而在布迪厄看来这种集体记忆就是“共识”所导致的“惯习”。

3.3 资本介入下的地名文化空间博弈

市场经济背景下,西安市经济迅速发展,造城运动盛行,主城区居民区的建设、道路的开拓,需要将小巷合并成一片或一条线,导致老城区市井气息浓郁的老地名比例迅速下降,消失或雅化。在西安城的北郊、南郊等新发展的区域,以数字排序命名的街道比例增加迅猛,如从凤城一路到凤城十二路,方便记忆但使地名文化内涵不足且单一化,是城市急速扩张的具体体现。

资本要素的介入使地名日益商品化,在以人为本的后现代消费社会,地名价值体现日益多元化,并成为房地产商的营销手段之一。人们在选择居住区时重视居住区的文化品位,为了促进当地的商业价值,街道命名被赋予一定的美好象征意义,如博士路、学士路、锦业路等。同时地方文化受到全球文化的冲击,为迎合国际大都市的形象开发商对居民点命名多使用如丹尼尔、中海西岸等这些命名使得地名在全国范围内重复率提高,没有地方文化因子。地产商新开发的地区为展示和宣传其品牌特色,街巷命名多与其商业品牌和企业文化相关联。在城市化的过程中资本要素介入,不同参与者的加入使地名在空间上愈发商业化,城市公共空间趋于私有化,城市地名文化生态同化,区域地方文化内涵在这种模式下逐渐消失。

4 结论与讨论

地名景观意义的演变是各方协商和表征运作的结果。街巷地名的变更受政治、文化、经济多元因素的影响。地名空间在日常生活下统治阶层与民众博弈呈现“官用”和“民用”相互竞争的态势。清末,城市平民阶层通过不同地名来展现对统治阶层的不满,地名空间呈现阶层化。民国时期,统治阶层借助地名在公共空间传播其执政理念,将带有教化意义的地名嵌入日常生活中建立新的道德秩序。新中国成立后,政府有计划地进行街道命名与变更,地名被赋予更多政治教化功能。市场经济时期,城市街巷地名商业色彩较重,新增地名多元化。现阶段城市化进程加速,房地产等商业化过程使街道地名成为资本与商业文化博弈的空间。

地名在日常生活实践中既有惯性的沿用又具有象征性抵抗。如何在经济快速发展过程中使街道新命名更加公平?如何与城市环境更好地融合,提升城市的人居环境,更好地传承城市文脉?这些问题的解决都需要制订正确的城市地名规划和管理制度,而正确的策略建立于对地名命名“机制”透彻、批判性的理解。

参考文献:

[1] 钱俊希,朱竑. 新文化地理学的理论统一性与话题多样性[J]. 地理研究,2015(03):422-436.

[2] 曲艳华. 国内研究布迪厄语言学、人类学思想文献综述[J]. 农业图书情报学刊,2012(05):49-52.

[3] Palonen E. The city-text in post-communist Budapest: street names, memorials, and the politics of commemoration[J]. GeoJournal, 2008,73(3):219-230.

[4] Azaryahu M. Street Names and Political Identity: The Case of East Berlin[J]. Journal of Contemporary History, 1986,21(4):581-604.

[5] Rose-Redwood R, Alderman D, Azaryahu M. Geographies of toponymic inscription: New directions in critical place-name studies[J]. Progress in Human Geography, 2010,34(4):453-470.

[6] Jones R, Merriman P. Hot,banal and everyday nationalism: Bilingual road signs in Wales[J]. Political Geography, 2009,28(3):164-173.

[7] Alderman D H. Street names and the scaling of memory: the politics of commemorating Martin Luther King, Jr within the African American community[J]. Area, 2003,35(2):163-173.

[8] Cre?掎an R, Matthews P W. Popular responses to city-text changes: street naming and the politics of practicality in a post-socialist martyr city[J]. Area, 2016,48(1):92–102.

[9] Azaryahu M. The politics of commemorative street renaming: Berlin 1945–1948[J]. Journal of Historical Geography, 2011,37(4):483-492.

[10] 王彬,岳輝. GIS支持的广东地名景观EOF模型分析[J]. 地理科学,2007(2):281-28

[11] 李建华,米文宝,冯翠月,等. 基于GIS的宁夏中卫县地名文化景观分析[J]. 人文地理,2011(1):100-104.

[12] 宋晓英,李文娟,傅学庆,等. 基于GIS的蔚县地名文化景观分析[J]. 干旱区资源与环境,2015,29(12):63-68

[13] 陈晨,修春亮,陈伟,等. 基于GIS的北京地名文化景观空间分布特征及其成因[J]. 地理科学,2014(04):420-429.

[14] 岳升阳,田鹏骋. 北京旧城改造中的地名保护问题[J]. 城市问题,2012(10):98-100.

[15] 陈碧笙. 日本殖民文化影响下的台湾省部分地名——附有关西方殖民国家侵略活动的地名[J]. 台湾研究集刊,1984(1):60-72.