日本“身体审美”的“阴”与“柔”

——论异性交往圈之“意气”与公共交往圈之“雅”

2018-08-16李伟华

李伟华

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

日本传统审美在人的外在呈现、内在体验和日常交际中提炼美的可能性。从本质上讲,日本审美具有身体性,是“身体审美”,它是对生命的体验、对人物的品评和对日常生活审美化的追求。文学是理想的审美之界。日本文学如何体现着美、体现着怎样的美?寻找日本文学美的构成规则,是从根本上探求其审美自性的路径。王向远先生曾指出,日本古代文论有五大范畴:一是“慰”的文学功能论;二是“幽玄”的审美形态论;三是“物哀”及“知物哀”的审美感兴论;四是“寂”的审美态度论;五是“物纷”的创作方法论[1]114。这些是从日本审美的深层探索其美感的状态和美感的表现方式,将人的生命体验和审美相结合,将文学的表现内容与表现方式结合,呈现出理想审美之界的文学与人的美感存在的高度一致性,使审美之界与现实之界模糊不清,也就打通了理想与现实。与此同时,日本审美不是呈现出来的“理念”和所谓的“艺术哲学”*黑格尔将“美学”定义为“艺术哲学”,在他看来,美学这门学科的正当名称应是“艺术哲学”,或者更确切一点,就是“美的艺术的哲学”。参见黑格尔著《美学》第一卷.朱光潜译.商务印书馆1982年版,第3-4页。,也不刻意追求“高贵的单纯”和“静穆的伟大”*温克尔曼认为,希腊古典艺术的最高理想是“高贵的单纯,静穆的伟大”。温克尔曼的著作对后世影响深远,赢得了世界范围的尊敬,被誉为“考古学之父”。,它是在日常生活中寻求美感的存在,是人的诗意的、美感的栖息。公共交际圈和异性交往圈都有各自的美感形式,它们虽然在适用范围上不同,但在深层次上有着各种联系,共同组成了日本的审美趣味。这些审美趣味在不同的场合循环流转,呈现出日本审美的流动性和张力之美。

一、异性交往圈之“意气”与公共交际圈之“雅”

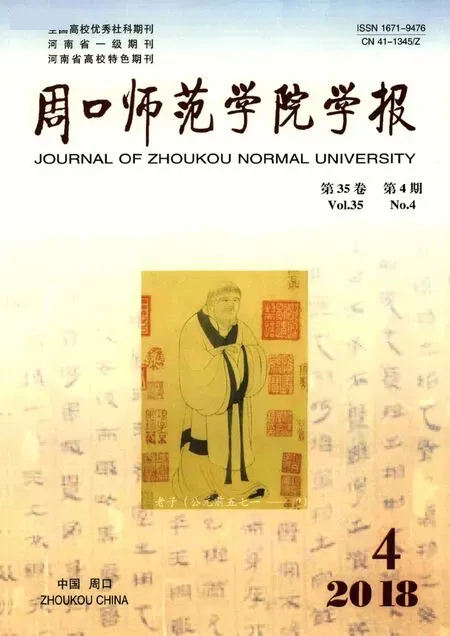

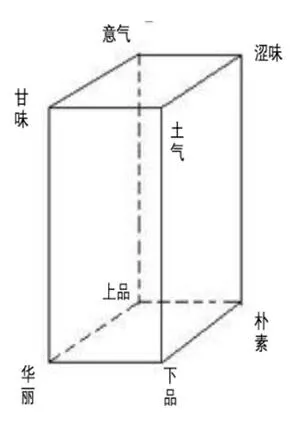

日本著名哲学家九鬼周造*九鬼周造(1888-1941)是日本著名的哲学研究者,著作多为遗留下来的讲义草稿:《西洋近世哲学史》《现代哲学的动向》《法国哲学》《现象学的存在论》《文学概论》《偶然性问题》《意气的构造》。关于『いきの構造 』,王向远先生译为《意气的构造》,另译为《“粹”的构造》,该书所采用的方法是海德格尔解释学和现象学分析的方法。在《意气的构造》(『いきの構造 』)中将不同审美趣味用一个长方体的8个角表示,如图1所示:上层“意气”“甘味”“土气”“涩味”代表了异性交往圈的4种审美状态;下层的“上品”“华丽”“下品”“朴素”是属于公共交际圈的4种审美境界。在异性交往圈中,“意气”是最具张力的状态,也是最上品的状态,它与“土气”相对,位于“甘味”和“涩味”的拐角上,它不会彻底地表现出过于“撒娇”(甘え)的状态,也不会靠近“涩味”(渋味)的生疏感而给人不亲近(無愛想)的感觉。如图2所示,它是一种“媚态”和“傲气”的并存,与“土气”格格不入。“意气”是自律的游戏,通过否定之否定成为可能,即通过“媚态”,又通过“傲气”来否定“媚态”,过于“撒娇”过于“内敛”都是一种不足。如果放弃“意气”的姿态,直接从“甘味”到“涩味”就如同从过于甜腻的“撒娇女”直接变为冷漠的“涩女郎”(永井荷风在小说《欢乐》中,描写多年前与他生死相约的艺妓从“甘味”变得充满“涩味”时的用法)。

图1 审美长方体

图2 “意气”“甘味”和“涩味”的流转

意气是身体审美,也是男女的魅力之美,是男女交往中互相吸引和意欲接近的“媚态”与自尊自重的“意气地”(傲气)交互作用而形成的一种审美张力。它是洞悉爱情本质,以纯爱为指向,非功利、不胶着,潇洒达观、反俗又时尚的审美静观(谛观)。“意气”的相关次级概念是“通”与“粹”。“通”是潇洒自如的男女交际行为,“粹”是纯粹无垢的心理修炼,将外在之“通”与内在之“粹”加以综合呈现,是“意气”之美的表征,有这种审美表征的人是“通人”“粹人”“意气人”。在现代社会,“意气”可以理解为身体美、性感美的外在呈现,是以身体为出发点的日常生活审美化。

从“意气”内在结构来看,“意气”首先是“媚态”,意気ごと=いろごと,是与异性交往有关的话题。一元存在个体为自己确定一个异性对象,该异性必须有可能和自己构成一种二元存在关系。二元关系的可能性是“媚态”存在的本质根源,当与一个异性身心完全融合、张力消失时,“媚态”自然就消失了。但是,距离接近反而会使“媚态”得到强化,要领就是尽量贴近对方,把距离缩小到最小限度,“媚态”的可能性就是一种动态接近的可能性。其次“意气地”,即是要有底气、有骨气、倔强、矜持、傲气、自重自爱,是一种与异性相对抗的强势姿态。只有坚持“媚态”与“意气地”,才真叫“意气”。“意气地”(矜持),正是升华了的媚态,也是“意气”的特色所在。再次谛观,是对自我命运理解基础上的一种不执着与超然。“意气”是纯洁无垢的,淡泊、轻快、潇洒的心情,是洞察浮生若梦、身如飘萍的觉悟,是受过苦难、被心酸的人生经历磨炼过来的心,在摆脱对现实一味的执着之后,所具有的那种一无牵挂的潇洒和恬淡。“媚态”是基调,是男女二元对立的可能性。“意气”是理想主义下的强势心态,为“媚态”的二元可能提供更强的张力和更大的持久力,它也凸显了“媚态”的存在,使其更光彩照人,这归根到底是一种独立状态,是对自身自由的维护。“媚态”是忠实于自我的,对其目的抱着“谛观”的态度,是命中注定对自由的皈依,是接近异性时对自我的彰显。“意气”与“上品”和“下品”有某种关联。“意气”虽是“趣味的卓越”,但因其与“媚态”有关,是介于上品和下品的中间存在[2]8-15。

“意气”日语中写作“いき”,它本身就具有丰富的意义[3]。不断朝着审美范畴发展的过程使其本身的意义更加丰满,最后呈现出流动不居又具有深刻规定性的美感存在,它是日本传统审美的最后一个状态,是对之前审美的一种具体化,使其更加具有指导实践的意义。日本近世的“意气”美学,最早在世界美学中将人的身体本身作为审美对象,开当代 “身体美学”之先河[4]。

从其起源来看,“意气”是江户时代游里(妓院)及“色道”中产生出来的、以身体审美为基础和原点、涉及艺术与生活各方面的一个重要审美观念。到现代经美学家酒鬼周造等研究阐发,成为继“幽玄”“物哀”“寂”之后具有日本民族特色的四大审美范畴之一,代表了日本传统审美文化最后一个阶段和最后一种形态。“意气”的审美追求打通人的内与外,为人与人之间审美关系的建立提供可能性。“意气”与“物哀”有着相似的情感状态,都产生于男女交往和恋情,都是在身体审美实践中产生出来的概念。阿部次郎在《德川时代的文艺与社会》中强调,游里实际上是一个虚拟的贵族社会,那些有钱无权、处在四民制最下的町人们,在游里可以找到贵族社会的享受和感觉。“意气”语境下的游女和游客完全可以对应“物哀”语境下的贵族男女,两者都是反既成道德,是唯情主义、浪漫主义、恋爱至上,都是在讲究形式美、外表美的同时,注重心性修炼、情感的教养和琴棋书画的技艺。虽然“物哀”和“意气”产生的社会基础不一样,美感风格不一样,强调的内容不一样,等等,但是它们都旨在将审美“身体化”,使个体在高贵与俚俗、内驱与外扩、古典与近代、情感与身体、悲哀与谛观、反省与外向、简约与繁缛之间形成某种张力,使审美更好地体现在每一个人的各个方面,是日本传统审美一条一以贯之的红线。

日本的“身体审美”在历经历史的正反合之后达到水乳交融的境界,审美完全体现在日本人的日常生活中。“物哀”是贵族的浓厚的情感审美,“幽玄”是武士的淡而深的极致化暧昧审美,“寂”则是将情感投入大自然,让大自然与人共感的风雅的审美,“意气”将所有的审美灌注在个体身上,打通自身的内与外,使这些审美范畴笼络在一起,在“身体化”的道路上相互融合,达到日本审美的最佳状态。至今,能够从艺妓身上发现各种审美追求的最佳组合。黑川雅之在《日本的八个审美意识》中说,日本拥有的是整个身体对美的敏锐感觉,并以此作为生存的基本标准,不仅是用自己的脑袋,而是用全身心去感觉生命秩序中的必要部分,很灵敏的身体感觉是一种能力,并且是语言表达的重要基础,特别是美的表现往往是多样灵活的,需要整个身体都要对美有非常敏感的反应[5]153。这样敏锐的感受性是日本传统审美的特征,在此基础上,从日本的审美意识到四大审美范畴,都是在深入探讨着如何使个体的人更加具有审美感。这些也同样延伸到了人与自然界、人与周围环境的相处上。万物有灵,万物有情,人和万物之间的关系也因此充满了日本式的审美,“意气”的、“物哀”的等等,这样才能在更贴近大地的地方实现日常生活审美化,日本审美传统在这一条道路上发展得淋漓尽致。

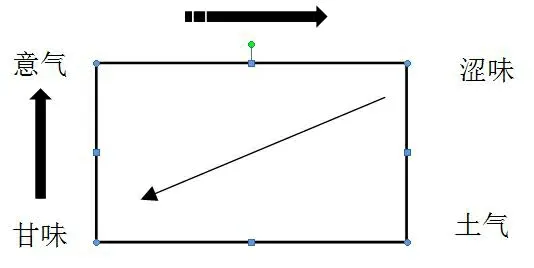

“雅”是体现在普遍人性方面的审美,是充满涩味的、朴素的、上品的审美趣味。它在普遍人性圈呈现出上品和朴素的审美倾向。 “雅”的结构图是由“涩味”“上品”“朴素”为底边的三角形与地面中心点O组成的立体图形[2]25,见图3。

它在内容上主要体现着“物哀”“幽玄”“寂”的审美趣味,是贵族化的审美趣味,体现在平安王朝时期的宫廷生活中,是日本传统审美自觉的开端,由宫廷女性来完成,体现在文学作品中就是《源氏物语》中的审美取向。从上层到下层、从宫廷到民间,日本的审美经历了“下移”与“纯化”的过程。光源氏与众多女子的恋爱交往形成的美学渐渐“下移”到民间,成为“意气”的审美状态,再将这种审美从“艺妓”身份地位的起伏中不断“纯化”,形成了具有日本传统特色的“身体审美”。异性交往圈之“意气”与公共圈之“雅”是日本审美的两个层面,它们共同指导着美的实践。

图3 “雅”的结构图

二、女性化的审美追求:“阴”与“柔”

从审美主客体的状态来看,日本审美最显著的特点就是阴柔化(日本的四大审美范畴“物哀,幽玄,寂,意气”,都具有女性的感受性特点)。日本天照大神是女神(即《古事记》中天照大神为女神的神话故事),日本文学一开始就存在着女性化的倾向,和歌抒情(如《万叶集》女性化的抒情特点)的女性化,《源氏物语》的作者是女作家紫式部(紫式部在日本文学中的地位和影响是无法替代的),描写内容大多是贵族女性和生活在女性中的贵族公子。“物哀”审美偏向女性化,是女性化情感的显现,以情感上的敏感,对外界的感触、感动为特色。整个《源氏物语》越到最后越体现出难以自拔,又挥之不去的哀感情绪。整个作品存在两层的悲感:一层是作者对所写人物的“物哀”之感,一层是书中人物生命本身存在的“悲感”。以悲之眼看可悲之人物生命,以及这种轮回之悲,将悲哀之感刻画得无以复加,体现出一种无法超脱的苦痛,生命如漂浮在茫茫大海的一艘小船,任由大海将其打翻,却仍在不断努力完成着无谓的生命轨迹,《源氏物语》将这种生命的柔韧和阴沉展现到极致。这是日本女性的性格特征,如艺妓这一典型的女性审美对象,她巨大的承受力与生命的脆弱的抗争形成的张力,在“悲”的延展性上更能体会这种悲哀的极限。

每个人的内心都如同“女童般”脆弱,日本的审美追求很早就开始了这一探索。即使在没有经济压力的宫廷生活中,贵族妇女也饱尝了人生的苦痛。在男女之防很宽松的条件下,人们要忍受的苦痛将生命摧残到难以承受的深度。美貌与多情共存的光源氏,也只能在悲哀中了结自己的生命。人心是脆弱的女童,文学在审美层次上不断书写着这一女童心理的各种状态,日本的文学史就是书写日本人女童心理的历史。既然每个人的内心都是一个女童,那么在这一女童的世界里,所有的错误都是可以原谅的,所有的撒娇都是合理存在的。

日本文学侧重隐私的告白,对语言和文字进行阴柔、刚强的分割,小孩子气地不顾一切,一根筋似地执着,纯真的构思,单纯的题材,情感的敏锐,对社会问题的避开,以小为美的追求,等等,无不体现了对童心特质的书写和阐释。日本文学以“慰”为目的的文学功能论[1]121-122,是在安慰一颗容易受伤的童心。日本文学中对女童体裁的偏爱也正是因为女童心理需要更多的呵护,日本人的敏感只有从这一感性对象身上去发觉、去烛照,才能觉察到生命最细小处,别的题材都因粗枝大叶而难以满足日本人对文学的期待,难以抒发女童心理的细腻感受,更难以满足读者对审美的极致追求。

女性化的审美追求体现在四大审美范畴中,“物哀”“幽玄”“寂”“意气”都是从女性的体验出发来谈的。日本的审美传统,可以从女童的心理审视。因为人人都是脆弱无助的“女童”,没有经济能力,没有社会地位,难以形成爱别人与被别人爱的成熟的心理条件。即使是贵族妇女和贵族公子也难以幸免,那么为何不反其道而行之?没有能力和基础,得不到幸福,那么索性就不再去想着得到,而将审美的延长线抹掉,来欣赏这种丧失的美。所以日本的文学不断描写的是丧失的美、悲哀的美,甚至是丑的美。在追求完美而不能的情况下,在得知这种世间悲哀的基础上,丑恶就会成为被爱的对象,将丑恶描写成美的,在审丑的体验中感受美,把丑当成美,为悲哀代言,为丧失感动。

在贵族文学的影响下,日本的市井发生了巨大的审美现象,那就是游女的出现,而游女的出现正是日本传统审美女性化顺理成章的发展。只有在这样的审美传统下,日本的游里才会产生“色道”这样的为“好色”树立道统的著作,进而发展为“意气”的身体美学,它与日本其他审美追求结合,形成日本审美的独特风格。从对女童的审美观照发展到“游女”,进而发展到“艺妓”,再到现在日本社会普遍存在的女性化现象,是这一审美追求的泛化式发展。从《源氏物语》到川端康成的小说,都是尽情细致地刻画着女性美。川端康成在《文学自传》中说:“我没有无产阶级作家那种幸福的信仰。既没有孩子,也做不了守财奴,更加看透名声的虚妄。在我,惟有一颗爱恋之心才是我生命之本。”[6]87从1926年发表《伊豆的舞女》以来,直到晚年,川端的小说大抵以女性为主要人物,爱情为主要内容,而爱的主体,竟然只有女人,因为“能够真心去爱一个人的,只有女人才做得到”,而且“女人比男人美……是永恒的主题”,“是一切艺术创作的源泉”,“如果没有这一女性的品格,创作力就会衰竭,就会失去魅力”[6]87。女性美成为川端审美追求的主要内容,川端不大塑造男性形象,即或写,也“常把讨厌的男子当做背景,来描写喜爱的女子”[6]87。也有很重要的原因是,“倘要写男性,便须写他的工作,而政治,经济,以及意识形态这类主题,其生命维持不了三五十年,这类主题几乎留不下来”。对女性的描写,也尽量避开或者淡化她生活背景的描写,回避社会现实,怕“有损于作品的情趣”[7],将描写的重点集中到女性身上。川端的小说“充满对女性的体贴”,表现她们纤细的情感,曲折的心理,寂寞的忧伤,他擅长描写日本传统女性。不光称扬女性的精神美,出于对女性柔滑细嫩的肌肤的恋慕,女性的肉体更使他关情。川端康成的作品本着“生命即官能”[8]的追求,从纯洁之恋到乱伦背德之恋,使女性的美达到登峰造极的程度。官能即是生命,性爱便是美。一个女人能不受道德的禁锢,顺乎“造化之妙与生命之波”,无所牵绊地同许多男人相爱,正是女子生命之美的佐证!川端康成用一对传世名窑茶碗之“健全、富于生命力,甚至还带点官能的刺激”来比喻小说中男男女女“灵魂之优美,精神之纯洁”[9]。正是对女性精神与肉体的描写,使川端的文学和《源氏物语》的精神气质完全契合,川端深深受《源氏物语》的影响,将女性美尽情地书写,即使最后的描写已经与一般人认为的美发生了严重的背离,那也是女性美合乎逻辑的发展。更有甚者,谷崎润一郎的《文身》描写了文身师清吉寻找到一个见习艺妓,在这位美女身上实现其毕生的理想:倾注自己的生命,在其背部纹上母蜘蛛图案,翌晨美女入浴,苦痛难忍,清吉却发现在晨曦的映照下,她的背肌显出一种妖艳的美,并被自己创造出来的这种绚烂的人工美所倾倒。

日本的审美意识有着女性的秩序感追求:以融合为目标的非攻击性意识。日本审美意识“间”所表达的被动性就是如此,不论是阳光还是日光,都注重阴影的反衬作用,这绝不是男性的审美意识。对空间的认识方式也是关注“这里”“现在”和“这个人”。美的事物的创造是对宇宙内心的凝聚,如茶室、盆景、盒饭。日本建筑最终是由女性决定的,投入大自然,具有开放性。如“间”的存在,全部都是“间”的隔断和组合,这不是为了保护身体,而是排除心中的不安和恐惧的遮挡,是不带结构的一种感觉,是体现审美意识的自然组成,最终是属于女性的、亲和的生存空间[5]51。日本审美的女性化追求随处可见,是日本审美高度发达的一个根基,如果没有女性这种高度细腻、高度感性、高度美化的审美主体,日本的美将会是平庸的,或者说过分抽象的存在。

三、日本传统审美的“消极性”与“价值性”

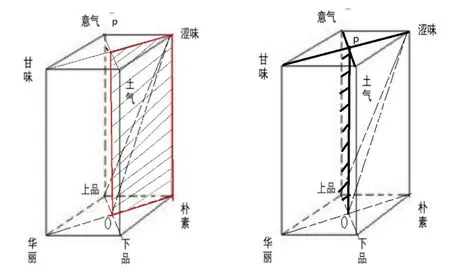

从异性的特殊交往圈来讲,意气对自我是有价值的,土气是无价值的,对他人无价值的是甘味和涩味,而甘味是积极的,而涩味是消极的[5]23。如图4阴影部分:P、O、朴素、涩味这一部分在趣味上是消极的,而相对的甘味、华丽、P、O则是积极的。图5所示:意气、上品、O、P组成的阴影部分是有价值的,而土气、下品、P、O却是反价值的。日本民族的审美趣味是图4阴影部分和图5阴影部分与意气、涩味、上品、朴素所组成的三角柱,这被称为是“寂”的审美,需要从它与各个审美的关系入手进行分析。

图4 阴影部分是消极性 图5 阴影部分是有价值

在公共交往圈内,“华丽”是指走出自我的存在样态,不局限在自我,去外界彰显自我,修饰自我,用夸张的方式呈现自我。“朴素”是沉入自我的存在样态,与“华丽”相反。“华丽”和“意气”一样,存在着积极地展示“媚态”的可能性。但是,“华丽”往往暴露了趣味的低下,被烙上“下品”的印记。“朴素”是一种消极对待他人的方式,没有“意气”之感,像是充满“涩味”的涩女郎。但是“朴素”中有着“寂”的情调和“谛观”可能相通,因此“朴素”经常被列为“上品”,因为其中包含着“寂”的优雅闲寂的心境。异性交往特殊性公众圈内,“意气”是通晓世态人情,懂得异性的特殊世界;“土气”是不通城市事态,不解人情的乡巴佬,是一种反价值。“涩味”和“甘味”是对他者的判断。针对他者是积极的还是消极的,“涩味”是消极的,避免与他人交流,“甘味”是积极的,积极地面对他者。因此,撒娇的人与被撒娇的人之间,开通了一条积极的通路,想取悦别人的时候会说甜言蜜语。基于价值考虑,在公共圈内,对自我有价值的是“上品”,无价值的是“下品”,对他人无价值的是“华丽”和“朴素”。在异性的特殊圈内, 对自我有价值的是“意气”,“土气”是无价值,异性交往圈中,甘味和涩味对他人都无价值[5]23-26。

日本传统审美是“消极性”和“有价值”的结合体,在“消极”的“朴素”和“涩味”以及“有价值”的“上品”和“意气”的底色上,建构日本特有的审美偏好。在日本审美的“三角柱”中定位着日本审美内敛的、枯淡的、充满涩味的,同时又意气的、上品的状态,无论是异性交往圈之“意气”还是公共交际圈之“雅”,共同呈现出日本“身体审美”的“阴”与“柔”的内在特质。如谷崎润一郎《阴翳礼赞》中对阴影在日本审美的价值的高度肯定,《菊与刀》中对日本双面性的发掘,等等。在消极性和有价值的结合中找到美感的所在,这就不难理解很多日本文化、文学和审美的现象,在丑中体会到美的所在,在枯淡、涩中发现价值,在阴与柔中发掘出美感的存在。如果说“阴”代表着消极性,代表着日本审美的内敛、收缩、朴素的一面,那么“柔”就代表着价值性,对他人的“物哀”般的温柔的审美姿态,是一种乐于亲近他人的状态。当这种审美的取向灌注在每一个“女童般”的个体身上时,个体的感性体验和美感呈现就会是一种在女性般的内敛性中寻求价值。日本的审美底色是意气、上品、朴素和充满涩味的,它在公共交往圈和异性交往圈上有着不同的审美追求,使日本的审美可以贯穿到生活的每个角落,日本对身体的审美追求达到了极致的状态。

从适用范围上讲,“意气”审美适用于异性交往圈,它是一种最具张力的异性交往状态,它与“土气”相对,位于“甘味”和“涩味”的拐角上,它不会彻底地表现出过于撒娇的状态,也不会靠近“涩味”的生疏和不亲近感,是“媚态”和“傲气”的并存,是自律的游戏,通过否定之否定成为可能。“雅”是公共圈的最高审美追求,它以不同的审美为维度,共同构成了雅在日本审美三角柱中所占的体量。它是在朴素、涩味、上品的审美底色上向公共审美圈最中心地带的努力,它拥有着6个维度,是由4个审美点限定的审美追求。从内在性质来看,日本“身体审美”具有女性般“阴”与“柔”的特质,它体现在审美主体的阴柔化,如“女童般”脆弱的内心,以融合为目标的非攻击性意识,侧重隐私告白的日本文学以及日本四大审美范畴中。以“意气”为代表的身体美学在日本社会普遍存在,女性化审美追求得到了贯通发展。从审美的价值和性质上讲,日本传统审美是“消极性”与“有价值”的结合体,在消极的美中找到价值,在两者的平衡中寻求美的最大可能。日本审美因为具有这些特征充满了张力和复杂性,使它在自性上更加流动不居,同时又因为它能与审美价值的反面形成对峙的状态、渐进趋势和某种内在的联系性,使其不断在审美的流转中确定自身的审美本质。