基于文献计量分析的我国口述档案研究发展概略:1997-2016

2018-08-15黄芮雯

■黄芮雯

1 引言

“口述档案”一词始于上世纪80年代,随着口述档案概念的引进及国外相关研究的发展,口述档案的重要性愈发引起档案学界的关注,研究者对口述档案的定义、作用、采集方法等方面进行了探讨。在口述档案的研究中不乏有综述类研究文献[1][2][3],但此类文献大多以定性分析为主,从内容分析的角度出发回顾我国口述档案的发展概况,如赵晓、胡立耘以文献内容分析的方式将我国口述档案研究的发展轨迹划分为三个阶段;子志月对口述档案的概念、价值与作用、实践工作及开发利用四个方面对口述档案研究进行了历史回顾;祁兴兰则从图书情报档案学科的角度对过去三十年来的口述资料的进展及特点作出评述并提出问题和思考。这些综述少有对文献的计量分析,也并无学者通过可视化的形式对口述档案研究现状作出阐述。但近年来可视化软件由于其能够直观、清楚地反映某一学科领域发展的趋势及热点而越来越广泛地应用于信息分析。本文拟在通过Citespace和Unicet可视化软件对近二十年的口述档案相关文献进行关键词共现分析,以定性和定量两种方式分析该领域的研究现状和发展趋势。

2 数据来源及初步分析

2.1 数据来源

本文以CNKI中文期刊全文数据库及万方学术期刊全文数据库作为文献来源数据库。中国知网和万方数据库较为完整地收录了档案学、图书馆学、历史学及民俗学等口述档案相关学科的期刊文献,作为数据来源可以基本反映我国口述档案研究情况。笔者以“口述档案”、“口述历史”、“口述历史档案”和“口述资料”等相关概念进行关键词、主题词的模糊检索,时间段限定在1997-2016年之间,共检索得到1019篇文献。经过去重及筛选,剔除年鉴、会议活动及报道等与主题不相关的文献后得到324篇。

图1 1997年-2016年口述档案相关文献数量

从图1中可以看出,我国口述档案研究在2006年以前属于萌芽状态,每年发表的研究文献数量均不足10篇。2006年文献数量增长迅速达到22篇,在2008年以后文献数量趋于增长态势,于2015年达到顶峰。

2.2 数据初步分析

2.2.1 作者分析

图2 研究作者知识图谱

通过研究作者的知识图谱可以看出,我国口述档案领域尚未形成核心作者群,论文合著情况较少。其中发文5篇以上的作者为刘维荣、王玉龙、赵局建、彭燕、薛鹤婵、黄项飞、潘玉民。刘维荣主要的研究阶段集中在2001年至2005年,主要介绍了欧美国家尤其是美国图书馆的口述档案工作,对引入国外口述档案工作的实践起到了重要作用。王玉龙自2013年起开始活跃于口述档案领域,且研究文献大部分发表于档案核心刊物,从社会记忆的角度分析了口述档案在构建社会记忆的不同机制。赵局建则侧重对云南少数民族口述档案建设的研究。彭燕主要探讨了少数民族口述档案的开发利用及永久性保存。薛鹤婵主要的研究方向为口述档案的历史价值,提出口述档案“突破了以往历史著述偏重于政治和上层,较多地‘自上而下’写历史,同时也使普通人的生活、社会的变迁、人民大众对历史的认识更多的走进了史学领域,把‘自上而下’和‘自下而上’的编写历史结合起来。这是一种新的史学理念。”黄项飞于1997年率先提出“口述档案以‘活历史’的形式来保存珍贵的历史遗产和民族回忆,因此口述档案工作必须引起我们的高度重视,使之尽快成为我国档案工作的新领域”。从构筑民族记忆的角度阐释了档案的作用及价值。潘玉民从口述档案的作用与价值的角度出发,论述了口述档案资源建设的路径。我国口述档案研究相对国外起步较晚,研究也较为分散,没有形成明显的核心作者群,但在2010年后出现了一些学术水平、文章质量较高的学者,为口述档案领域的发展起到有力的推动作用。

2.2.2 机构分析

图3 研究机构分布图

从研究机构上来看,研究口述档案的高校学者占多数,但研究机构仍然较为分散。其中云南大学主要以少数民族口述档案建设为主,研究范围包括少数民族口述档案的保护与抢救、开发及利用、价值研究以及理论探讨,研究时间较长且较为成熟。上海大学共有四位主要研究口述档案的学者潘玉民、唐蔚、黄桢、王玉龙,从多个角度对口述档案的价值与作用进行较为全面、完整的论述。

2.2.3 关键词共现分析

关键词是研究论文内容的高度概括和提炼,高频关键词可以用来确定一个领域内的热点。对关键词进行共现分析即通过对相关文献之间的连接强度分析,得到该领域发展的方式和趋势。本文使用CitespaceV软件,选取时间为1997年至2016年,以1年为时间片段对文献进行关键词共现分析,阈值限定为9,得到节点数158个,连线数471条。

图4 口述档案文献关键词共现图

在图4的口述档案文献关键词共现图中,引文年环代表关键词的引用频次,年轮颜色代表相应的引用时间,一个年轮的厚度与该时区分区内引用数量成正比。其中口述历史、口述档案的引用频次最高,分别为136次和102次。可以发现,口述档案一词的相近概念还有口述历史、口述资料、口述史料、口述历史档案和口述史。此外,图书馆、国家档案馆、国际档案理事会的引用频次也占较大比例,反映出对口述档案进行研究的主要机构多为图书馆及档案馆。通过少数民族、社会记忆、记录形式和档案工作的高引用频次也可以发现二十年来对口述档案的研究侧重于少数民族口述档案建设、口述档案对社会记忆的构建作用及口述档案的采集方法和途径。笔者在用社会网络分析软件Ucinet所作的高频关键词共现网络关系图(图5)再次印证这一现象。

图5 高频关键词共现网络图

2.2.4 关键词聚类分析

口述档案领域的关键词通过聚类分析可以将关系密切的关键词聚合到一起形成不同的类团,进而表达出口述档案领域的分值结构,将口述档案文献中频次出现最高的50个关键词由SATI软件导出共词矩阵,再将其导入到SPSS中,经过系统聚类可得到聚类树状图(图6)。根据系统聚类树状图,在阈值22.5处可划分五个类团,分别为:A口述档案的意义;B口述档案采集工作;C口述档案价值;D少数民族口述档案。

图6 聚类分析树状图

3 主题分析

基于上述关于关键词的共现网络分析及关键词聚类分析可以发现,1997年至2016年的研究主要集中在以下几个方面:

3.1 少数民族口述档案建设

各民族在自身的生存和发展进程中创造了特定的历史文化。这些文化包括物质文化、制度文化及精神文化的众多方面,世代传承不辍,形成一种无形而强大的社会凝聚力量。[4]少数民族口述档案有合作性、动态性、不可再生性的特点。因此少数民族口述档案作为一种特殊且珍贵的种类在口述档案工作的开展过程中逐渐引起许多学者的重视。档案部门应加强口述档案建设,以“活历史”的方式来抢救和保存珍贵的历史遗产和丰厚的民族文化。子志月将少数民族口述档案划分为少数民族民间文学、民间医药、民间传统技艺、民族民俗、重大历史事件及名人口述档案七个种类,并强调少数民族口述档案的历史、文化、科学、经济以及教育等多方面的重要价值。多数学者则从少数民族口述档案的保护和开发工作的角度进行论述。徐国英认为云南少数民族口述档案工作中存在保护意识薄弱、长期保护机制尚未形成和具体措施不得力等问题。隋晓云则从制定少数民族口述档案收集规划、建立地方少数民族口述档案网络数据库、增加专项资金、加强人才队伍建设四个方面为口述档案的收集提出建议。赵局建等结合云南少数民族口述档案管理的特色和具体要求,采用B/S三层体系结构及ASP动态网页开发技术、SQL Sever2005数据库技术,对云南少数民族口述档案数据库系统的设计与实现进行探讨。

不难发现,这一时间段对少数民族口述档案建设的研究文献从最早对其重要性的探讨,随着口述档案工作的开展逐渐将研究重点转向抢救及保存、开发和利用工作,研究深度不断深入的同时,研究内容也日趋多样。

3.2 口述档案的价值与意义

在“口述档案”一词兴起之初,除了“口述档案”概念引起争议之外,其价值与意义也引发学者对其的讨论。对口述档案的价值讨论主要围绕在其凭证价值、文化价值和社会意义三个方面。蒋冠等从档案的原始性出发,提出口述档案作为档案的一种,从历史记录性这一根本属性出发,具有凭证价值。刘旭光,薛鹤婵认为口述档案填补了历史的空白点,能够生动地再现历史,改善档案馆馆藏结构。不仅挽救了民族文化遗产,更具有变革现实的意义。黄项飞强调了口述档案对构筑民族记忆的重要性。石亮惟、晏瑾、王玉龙等则从社会记忆构建的角度阐述了口述档案的价值和作用。口述档案价值与意义这一主题的探讨主要集中在前十年的时间段,后十年由于口述档案得到关注和重视,口述档案的实践工作逐步开展而随之淡化。

3.3 口述档案的实践工作

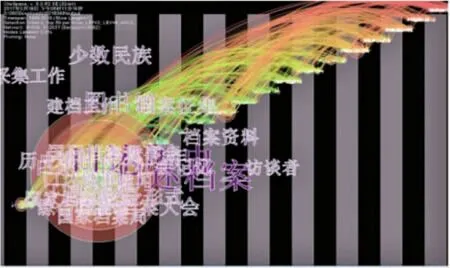

从Citespace所得出的关键词共现时区图(图7)中可以发现,档案利用、采访现场、数据库和采集工作等词被引频次在逐年增加。随着口述档案实践工作的开展,相应的研究文献也逐渐增多。探讨口述档案的实践工作的研究文献主要包括采集、保存及利用三个方面。

图7 关键词共现时间域知识图谱

朱丽梅具体从口述档案访谈对象的确定、受访者背景资料的查阅、访谈提纲的制订、访谈器材设施的准备、正式访谈、访谈内容的整理、分析及保管利用方面进行了详细的阐述。[5]陈祖芬认为妈祖信俗口述访谈记录应该及时转录和归档。转录前要做好转录和校核人员的组织。要在忠实和完整的转录原则指导下,根据妈祖信俗受访者的特点调整转录操作规程,还应采取不同的处理方法制作文字转录稿。[6]建立广泛的社会合作、制定切实可行的计划措施并通过先进的数码技术和多媒体技术建立数据库,充分开发和利用。

3.4 口述档案中的法律伦理

对口述档案的收集、整理、保管和利用是档案工作的新领域,而其著作权保护也是管理口述档案必然要涉及的法律问题。[7]在笔者检索出的与口述档案相关的文献中仅有16篇对著作权和法律伦理进行研究,这是因为直至2009年才有学者以案例的形式对口述档案的所有权和使用权问题进行分析。近两年著作权及法律伦理问题逐渐引起口述档案工作者的关注。王玉龙通过对英美口述历史协会制定的涉及口述历史与口述档案著作权保护的两项指南进行分析,从法律与伦理的视角考察了英美在口述档案采集、整理、保管与提供利用等环节中保护著作权的具体做法,为我国口述档案工作提供了借鉴。郑松辉阐述了图书馆口述历史工作过程中因署名权、归属权、合理使用与侵权的争议而形成的著作权问题,指出图书馆口述历史工作应重视研究知识权利保护所引起的冲突,不断降低著作权风险,以应对发展变化的知识产权保护与利用环境。周晓燕认为同其他类型的文献比较,口述文献管理中的著作权问题具有特殊性、复杂性。图书馆应制定和健全著作权保护规范,评估不同业务中的法律风险,以著作权合同约定权利义务,提高工作人员的著作权素养,建立完善的著作权管理体系与著作权危机防范机制。虽然我国对口述档案工作中的著作权问题研究起步较晚,但近几年不乏有学者基于我国著作权法对其进行详尽且深刻的论述。

4 结语

综上所述,近二十年我国口述档案的研究文献呈现出如下特点:

(1)研究内容较为丰富,研究视角多样。从知识图谱的关键词聚类结果来看,口述档案的研究内容涵盖了口述档案概念辨析,价值及意义探究,采集、保存、保护及开发利用和法律伦理等多个方面,研究者从个人、民族及社会多个角度对这些主题进行探讨。

(2)研究方法多样。我国档案学理论研究的主体方法是哲学的辩证、定性的分析,但随着跨学科研究的趋势,口述档案研究方法趋向多元化。例如调查法,通过问卷调查、文献调查、访谈调查等方法等描述口述档案现象或事件后深入探索其中的关联;定量分析法,通过对相关数据的收集和统计,利用统计分析软件或绘制表格直观展示数据之间的关联。此外还有案例分析法、移植法等。

(3)由于口述档案工作本身的实践性,大部分口述档案文献都有实际工作的经验支撑,避免了大而空的泛泛之谈。具有理论与实践紧密结合的特点。但在口述档案的研究过程中仍然存在如部分文献的论述出现重复性的现象,缺乏新颖、创新性的观点。领域内研究较为分散,尚未形成明显的核心作者群。

需要指出的是,尽管本文选取了两个较大的中文数据库作为数据来源,但是由于与口述档案相关的概念较多,在获取数据时文献难免出现漏检现象。本文仅选取中文期刊中刊载的研究性论文,且仅依据知识图谱所呈现的关键词情况对口述档案领域的研究进展及特点进行分析,无法全面地反映国内口述档案研究的全貌。未来笔者将进一步拓宽研究视野,探讨口述档案文献的其他主题。