工业遗产保护与可持续发展的现状与反思*

2018-08-14张文卓

张文卓 韩 锋

1 引言

19世纪末,工业革命起源地英国出现的“工业考古学”推动了工业遗产保护理论的产生,而工业遗产保护和利用的系统性理论和实践探索则是从20世纪50年代开始的[1]。1973年,美国纽约的苏荷区(SOHO)成为世界上首例得到保护的工业区。而随后波兰维利奇卡(Wieliczka)盐矿于1978年列入世界遗产名录,则将工业遗产保护问题推向国际关注的焦点。同年,旨在推进针对工业遗产的保存、保护、研究、文献整理和阐释的国际工业遗产保护协会(TICCIH)成立,该组织在2003年7月通过了有关工业遗产保护的《下塔吉尔宪章》(以下简称《宪章》),为工业遗产保护工作提供了框架[2]。随后在2011年,TICCIH与国际古迹遗址理事会(ICOMOS)联合签署了《关于工业遗产遗址地、结构、地区和景观保护的共同原则》(简称《都柏林原则》),作为一份进一步的框架文件[3]。随着工业遗产研究的理论完善和实践深入,这一领域逐渐显现出多元化和学科交叉的特色,并表现出对工业遗产的保护和适应性再利用、城市景观改造、城市可持续发展等议题的特别关注。

当前我国部分发达或较发达城市已开始迈入“后工业化时代”。“退二进三”①后,如何处理大量旧工业园区的问题摆在国人面前。比之西方社会从工业革命到工业遗产保护整个进程的按部就班,我国的城市化和工业化历程则显得短暂而又复杂,传统、现代与后现代过程同时出现在城市化进程中。由于城市化进程造成的土地稀缺和遗产保护意识相对淡漠,工业遗产保护对于中国来说,危机大于机遇[4]。如何顺利渡过难关,在实现工业遗产有效保护的同时,实现遗产地乃至整个城市或区域的可持续发展,成为我国亟待解决的问题。积极关注工业遗产领域的相关研究进展并适时进行总结与反思,对上述问题的解决应有所助益。

2 工业遗产保护与可持续发展前沿

《下塔吉尔宪章》将工业遗产定义为:“工业遗产是指工业文明的遗存,它们具有历史的、科技的、社会的、建筑的或科学的价值。这些遗存包括建筑、机械、车间、工厂、选矿和冶炼的矿场和矿区、货栈仓库,能源生产、输送和利用的场所,运输及其基础设施,以及与工业相关的社会活动场所,如住宅、宗教和教育设施等。”作为对这份国际文件的认可和继承,2006年中国工业遗产保护论坛通过的《无锡建议——注重经济高速发展时期的工业遗产保护》沿袭了《宪章》的主要内容,但就部分内容进行了增补和适应中国国情的微调。例如将工业遗产历史时期的界定调整至鸦片战争(1840年)以后等。作为本土化的首个工业遗产定义,《无锡建议》将工业遗产定义为:“具有历史学、社会学、建筑学和科技、审美价值的工业文化遗存。包括工厂车间、磨坊②、仓库、店铺等工业建筑物,矿山、相关加工冶炼场地、能源生产和传输及使用场所、交通设施,工业生产相关的社会活动场所,相关工业设备,以及工艺流程、数据记录、企业档案等物质和非物质遗产。”[5]

虽然《宪章》承认工业遗产的所属时期范围包括“更早的前工业时期和工业萌芽期”,一些学者仍然建议将“狭义的”、“18世纪从英国开始的、以采用钢铁等新材料、煤炭和石油等新能源、以机器生产为主要特点的工业革命后的工业遗存”作为工业遗产的界定范围,以避免由于概念的混淆和偷换导致工业遗产保护问题泛化和重点不明确[4,6]。

工业遗产保护领域的形成和发展已历经半个多世纪,相关研究不断深入,在理论和实践方面都取得了巨大收获。以西方学者为首的学术工作者针对工业遗产开展了广泛的研究活动,使得工业遗产保护逐渐得到国际社会的普遍关注,很多国家开始倡导有组织、有计划、有规模的保护行动并制定了相应的保护法律和保护规划。与此同时,关注工业遗产的非盈利性组织先后成立、政府间合作项目相继开展,如法国工业遗产考古学会(CILAC)和“欧洲工业遗产之路”项目(ERIH)等,成为对工业遗产保护工作有益的支持和补充。透过对工业遗产理论和实践研究的归纳总结,可以了解目前该领域的主导思想和发展趋势,发现国内外相关工作的优势和不足,帮助我国相关工作少走弯路,实现工业遗产有效保护和城市发展的双赢。

2.1 国际理论与实践

从近年(2011年以来)工业遗产相关的国际动向来看,在理论研究方面已经意识到工业遗产地是城市改造及其规划实践的一部分——就欧洲社会而言,在工业遗产问题上不仅有一系列有影响的规划传统,对其保护和发展也有不同的理解。具体理论研究侧重以下几方面:①对工业遗产的定义进行确认和完善;②工业遗产价值认知、价值体系构建、价值评估与针对性保护;③工业遗产保护结合适应性再利用的理论基础和现实需求的认知;④从经济、社会、文化、环境等不同角度,将工业遗产的保护和再利用与可持续发展问题相结合[7—10]。

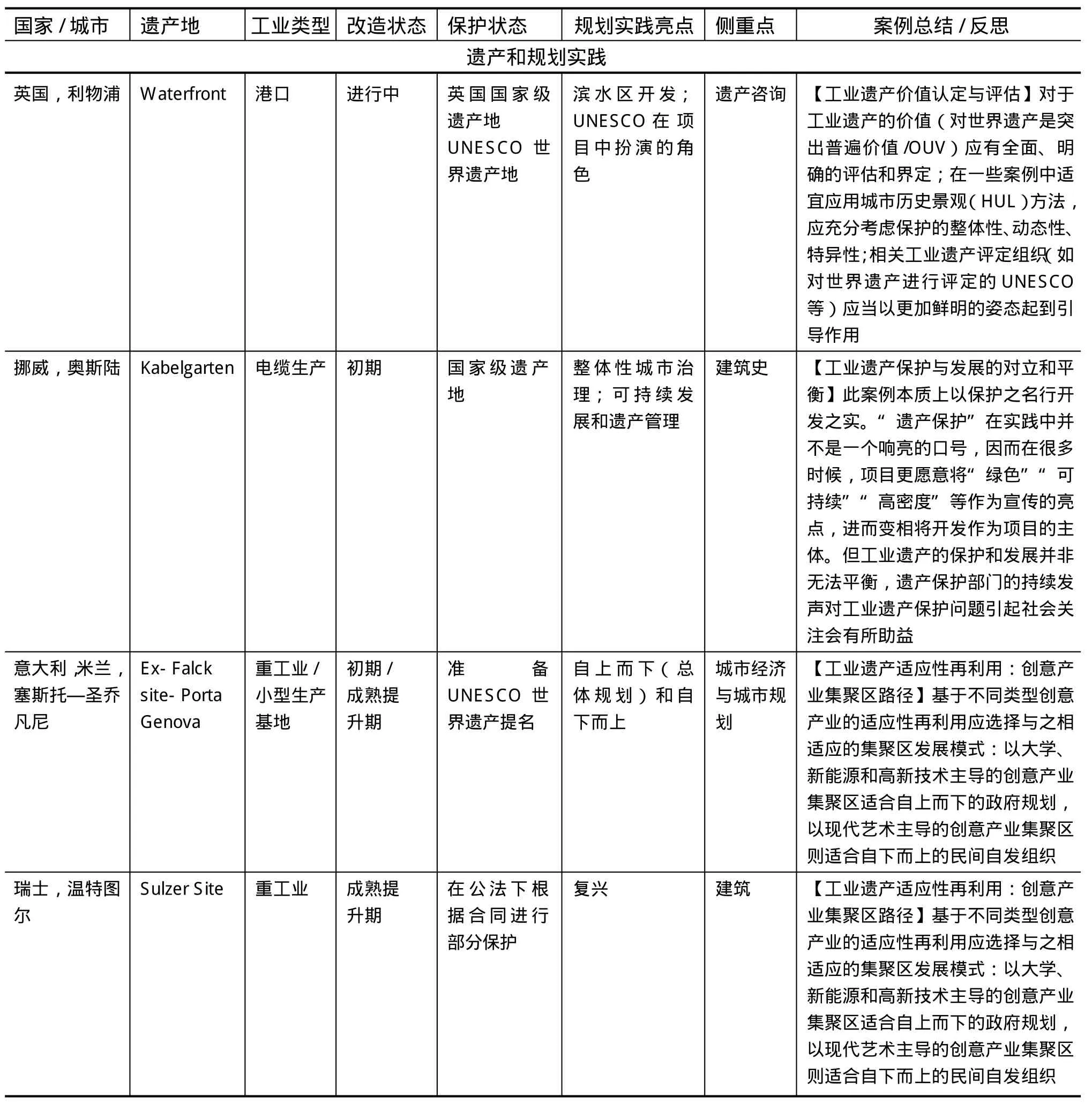

项目实践方面,注重发掘工业遗产适应性再利用的创新点,试图将工业遗产保护整合到城市整体改造和发展的框架下,谋求整体的可持续性。欧福曼(Oevermann)和米格(Mieg)将近年的工业遗产实践按其侧重点归纳为三类:“遗产和规划实践”、“改造的机构和过程”、以及“遗产地再利用的变革”,并结合相关案例进行了有组织的编辑和讨论[11]。表1为对这些案例所做的进一步归纳和整理。

当前国际上对工业遗产保护与可持续发展问题的思考主要聚焦三个层面。首先是对工业遗产保护与可持续发展理论的深入探索和对相关工作流程的进一步优化。国际学界及实践者依然在持续探索工业遗产价值认定与评估的优化模式,并将整体性、动态性方法看作工业遗产保护的未来趋势。平衡城市营销与工业遗产保护及其再利用的关系,仍然是工业遗产工作的一大难点——工业遗产同时可以作为城市营销和再利用、开发的资源,如何在保护工业遗产真实性、完整性的同时借助其提升城市形象、促进城市复兴,在保护与发展之间消除对立、取得平衡,是相关讨论的核心内容。细化到工业遗产适应性再利用的具体路径,相关学者和实践者也在探索不同路径的针对性和适应性情况,以及工业遗产类型与适应性再利用路径的最佳匹配。

第二是工业遗产保护与可持续发展的组织模式。在对特定工业遗产实施保护与可持续发展相关工作时,自上而下、自下而上还是结合两种工作组织模式?如何才能取得更好的效果?目前仍在通过实践归纳进行探索。从当前实践来看,通过城市营销带动工业遗产保护的自上而下模式、通过民意伸张促成工业遗产保护的自下而上模式,以及通过第三方作为中间人协调自上而下和自下而上的结合模式,在不同的语境下都有可能获得成功。工业遗产案例的特异性决定了在实践中寻找案例之间的关键共性并以此作为切入点选取合适的工作组织模式是十分重要且必要的。

最后是对于工业遗产问题的一些创新思考。工业遗产再利用正在从把工业遗产单纯作为开发资源进行功能转化,走向同时关注工业遗产的物质与非物质层面价值的整体性、动态性保护和适应性再利用。但不可否认的是,原住民出于不同的情感原因,在一些情形下迫切希望保护工业遗产的非物质性向度,而在另一些情形下却无此诉求。工业遗产保护工作应在多大程度上回应原住民的情感需求,是值得思考的问题。对于因经济、社会、文化等多方面壁垒而难以保护的工业遗产,创新性地提出有针对性的策略可能会帮助打通壁垒从而解决问题。

除上述对工业遗产地进行中长期保护和干预的方式,当前也有一些前沿性的、富有创意的短期实践项目试图帮助遗产地重获意义、提升关注度甚至是经济吸引力,进而助其保护取得实质性进展。意大利“当代多洛米蒂”项目就是这样一个例子:在意大利多洛米蒂地区于2009年被列入UNESCO世界遗产名录不久,建筑师里维斯(Gianluca D’ Incà Levis)于2011年策划了这个项目。该项目在地区内的工业遗产地建立包含一系列不同功能(诸如住宅、艺术家实验室、展览空间和住宿服务等)的“创意大本营”,大本营在每个遗产地持续3—4个月,之后便撤离。该项目目前进展顺利并引发了巨大而积极的反响。[12—13]这种短期创意园为通过适应性再利用推动工业遗产保护和城市的可持续发展提供了新思路:一方面通过创意大本营的形式帮助人们切实意识到遗产地的保护价值并激活遗产地空间;另一方面给遗产地留下更加多样化的再利用可能性——创意园单纯作为改造城市景观的手段,而不包含在工业遗产再利用的主要目的之中 。

总结2011年以来国际上工业遗产保护领域的理论和实践进展,可得出以下两部分重要结论。

2.1.1 工业遗产保护的界定:广度和深度

工业遗产保护是非常复杂的问题,它超出了通常“顾名思义”式的理解——从国际上对该问题的认知来看,工业遗产保护在广度和深度上具有多义性。

工业遗产保护的广度在其保护对象(即“工业遗产”)的时间、规模、类型等方面均有体现。时间上,凡是某一时期在工业技术方面体现代表性的资产都可以被看作是工业遗产。它既可以包含工业萌芽期的手工制瓷作坊,也可以包含第一次工业革命时期的纺织厂、第二次工业革命时期的钢铁行业遗产(厂房、工业景观等),甚至还可以包含现在还没有被遗产保护领域重视、但理应被重视的高新技术行业的相关遗产和记录。规模上,工业遗产可以是遗产景观(如采矿、冶炼对大规模土地的景观改变)、工业厂房和相关建筑,也可以是一个设备甚至是一个零件。类型上,工业遗产既可以是有形的,如工业厂房、工人社区等,也可以是无形的,如工业精神、工业城居民形成的特定文化和习俗等等。

就深度来说,工业遗产保护是多层面的。首先是工业遗产所在环境的大范围保护,这既包括受到工业巨大影响的“工业景观”的保护,也包括那些体现工业发展源头的、展示工业发展优势的外围环境④的保护。在这一层面,“工业自然”等一系列新思想被提出:对于受污染区域,所谓“保护”可能倾向于任其发展的自由策略,使之逐渐形成不受人为干预的原生自然环境;对于与工业基本相和谐的环境,则更多地偏重环境保护、避免破坏。其次是工业遗产相关的物质层面的保护,包括对厂房、设备、零件、产品等的保护,这些保护所采用的方式可能是博物馆式的静态展示,也可能是动态展示(仍在工作的),还可能是适应性再利用。此外需要注意的是,物质保护不仅应该涵盖工业生产本身的资产,还应同时涵盖与工业生产密切相关的资产,如工人住宅、工厂附属学校等基础设施。第三是相关文档的保护,奥格尔索普(Oglethorpe)和麦克唐纳(McDonald)、罗斯尼斯(Rossnes)等指出,工业遗产的基本价值在于它是一个时代的科技发展的实证,其核心价值是遗产技术价值,其承载的工业技术是工业遗产有别于其他文化遗产的关键特征[14—15]。工业遗产保护的本质也因此不同于一般的建筑保护或者文物保护,科学技术资料本身成为工业遗产的一部分内容,对遗产的文档资料如技术档案和生产日志等的收集和保存成为保护的重要一环。脱离了工业遗产地技术特色和科技价值的物质层面保护不仅是不充分的、甚至是有失偏颇的。第四是对工业生产过程衍生出的非物质要素的保护,包括工厂的劳动精神,以及依托工业生产在工厂周边形成的工人社区所具有的独特社区精神和社区文化等。

表1 近期国外工业遗产实践项目汇总表

可见,工业遗产保护是一项复杂的工作,需要细致的调研评估、资料收集、政策制定和保护规划方案设计。对于不同尺度、不同类型的工业遗产,其保护与可持续发展的侧重点和针对性方法也是不同的,需要区别对待。本文重点讨论的工业遗产,主要是指工业建筑、厂区、景观等建成环境或自然环境遗产(及其附带的档案文献遗产和非物质文化遗产等),而不包括独立存在的工业档案文献、工业零件与器械等工业遗产类型。

2.1.2 工业遗产保护的特异性和动态性

遗产的重要特征之一是具有突出价值或者(就世界遗产而言)突出普遍价值,这表明每个工业遗产都应当具有其所在保护级别的具有特异性、是独一无二而值得保护的。然而《下塔吉尔宪章》同时指出“保护工业遗产的动机在于这些历史证据的普遍价值,而不仅仅是那些独特遗址的唯一性”,这事实上造成一些特色不鲜明而具有相互替代性的工业遗产得以登录,而难以高效开展有针对性的保护工作[11]。因此,在工业遗产的提名和认定中,仍有必要将特异性摆在重要位置。

(续表)

在上述前提下,保护这些工业遗产的具体策略和方法也应具有适应各个遗产的特异性,而非普适性。工业遗产保护策略与方法的特异性,意味着将成功案例或者优秀案例照搬照抄是很难成立的——复制的保护方案几乎不可能是最佳方案。因而遗产保护案例只能借鉴,借鉴的重点应在保护思想、策略等思想层面,而非具体的实施方案。这种认识一方面可以帮助工业遗产得到有针对性的、有效的保护,另一方面也可避免工业遗产同质化的出现。

此外,工业遗产是发展的,因而工业遗产保护同时具有动态性,并在两种情形中得以体现:一种是具有突出价值的、当前仍在使用中的工业遗产,这些遗产必将随着使用而产生损耗,同时也将随着时间的推移产生动态的变化,这种变化可能是物质性的、也可能是功能的或文化上的;另一种是已经废弃的工业地,这些遗产可能会被原样保护,也可能进行适应性再利用——后者情况下的动态演变将是不可避免且相对剧烈的。针对两种情形的动态性保护都要求有弹性的保护政策和保护规划。

2.2 国内理论与实践

整体而言,国内工业遗产研究基本是追随西方相关研究的脚步进行的。我国工业遗产研究目前仍以工业建筑遗产、工业景观遗产为研究的核心和主体,在此基础上也逐渐开始涉及其他工业遗产类型。其保护和可持续发展的理论与实践主要包括以下三个层面:

首先是对国际案例的引介。刘会远、李蕾蕾等于2002年开展了德国工业遗产考察计划,并自2003年至2008年先后通过电视系列片、论文专著等形式将德国工业遗产,特别是鲁尔区的工业遗产保护和再利用情况向国内进行了引介,从人文地理学的角度总结了德国工业旅游和工业遗产保护的经验[16—19],是这方面的先驱。一些学者随后引介了英国、法国等其他国家的工业遗产保护与再利用经验[20—21],但是从我国近几年案例研究的整体情况来看,选取作为研究对象的国外工业遗产案例仍然相对单一,集中在德国鲁尔区、美国纽约(SOHO和高线公园等),以及法国和英国的部分案例,典型性有余而覆盖面不足。在一定程度上,这些工业遗产案例之所以能够成为焦点,是因为都有其与众不同之处,对于一般意义上的工业遗产保护工作借鉴意义反而相对较弱。

第二是借鉴国外案例并结合本土实际情况进行的实践探索。早期探索中,较为成功的案例包括台湾建筑师登琨艳以之获得UNESCO亚洲遗产保护奖的“上海苏州河畔旧仓库改造项目”,以及北京798艺术区、中山岐江公园、上海后滩公园等项目。相对而言,我国在工业遗产地再利用为创意产业集聚区(特别是现代艺术主导的创意产业集聚区)的实践中表现较为出色,将工业遗产地转型为景观公园、博物馆等的相关实践则与西方尚有差距。例如,我国工业遗产地再利用为景观公园时,基地内的工业遗存,特别是建筑物和构筑物,往往在经过修整或改造后成为“雕塑”,作为观看的对象⑤,而西方工业景观公园如北杜伊斯堡景观公园等,则真正将工业遗存融入公园,使它们成为“活”的设施、作为体验的对象;在再利用为工业博物馆的实践中,西方案例如位于关税同盟煤矿工业区的鲁尔博物馆等,在互动解说等观展体验方面也都胜我们一筹。

第三是结合我国国情进行的理论研究和实践反思。近年来我国学者正在逐渐摆脱西方语境的桎梏,开始结合既有研究和经验,立足本土进行理论创新。刘伯英对我国工业遗产保护、特别是工业建筑遗产保护的理论和实践成果进行了较为详尽的回顾和反思,指出我国相关研究在保护的及时性、灵活性和可行性问题方面的探讨尚待深入,研究的深度和广度尚有欠缺,工业遗产保护的相关法规尚不完善。[22—23]张京成等在工业遗产保护和合理利用的基础上,再次明确了技术价值作为工业遗产核心价值的地位,并结合我国现状设计了“工业遗产的价值评判指标体系”[1],为我国工业遗产的价值评估和遗产认定提供了系统有效的指导;陈程等进一步设计了相应的层次结构数学模型,通过矩阵算法对工业遗产价值实施更为精确的评估和比较[24]。规划设计与管理方面,齐一聪探究了我国工业遗产再生的设计和管理思路,指出要准确把握改造定位,同时应该将“反发展思想”摆在优先位置[25]。

3 反思:工业遗产保护与可持续发展的困境

从近几年工业遗产研究的情况来看,这一领域无论在国内还是国外都无疑取得了重大进展,然而与此同时,理论与实践中存在的问题也愈加凸显,工业遗产保护与其可持续发展所面临的困境正摆在我们面前。我们意识到,对于绝大多数工业遗产,其保护应当是动态的、发展的过程,而非静止的、冻结的。在这一前提下,如何保障工业遗产发展的可持续性进而成为关键问题。一定程度上,工业遗产的保护和可持续发展应当是相互融合、联动进行的。

3.1 保护目的:工业遗产及其价值究竟为何

在保护工业遗产之前,首先应该厘清的问题是:将要进行的保护究竟是否是工业遗产?如果确是工业遗产,它的遗产价值究竟在哪里?只有明确了这两个问题的答案,才能有针对性地决策是否保护、保护什么、如何保护。

在此,应首先区分工业遗存和工业遗产的差别。历史遗留的旧工业厂房、园区及其相关的环境、设备、档案等都属于工业遗存,但并非所有工业遗存都具有足够的重要性,即所谓遗产价值,而可以被列为工业遗产——正如历史遗留的旧建筑、旧构筑物不一定都会成为文化遗产一样。只有具有突出遗产价值的真正的工业遗产才有被保护的必要,对于其他的工业遗存,进行拆除或单纯再利用都无可厚非。

第二是确认工业遗产的遗产价值。应进行遗产价值的系统性评估,明确对于特定的工业遗产而言,其重要意义究竟体现在哪些具体方面。对不同类型的工业遗产进行价值评估时,应侧重考虑不同的向度——对于生产性工业遗产,如工厂厂区厂房等,应将遗产价值中的技术价值评估放在重要位置;对于生活性工业遗产,如工人住宅及相关科教文卫场所等,则应将遗产价值中的历史价值及遗产的社会意义⑥放在首位。对此一些学者已经设计了相关体系,但实践应用层面仍鲜有耳闻。只有具体确认了遗产的突出价值、指出遗产保护的关键点,才能真正实现有针对性的、有效的工业遗产保护。

3.2 可持续发展思想:再利用是否具有必然性

相较于一般文化遗产,工业遗产在其保护与可持续发展的理论研究与实践探索中,容易陷入先入为主的怪圈。理论上,工业遗产作为文化遗产的一种特殊类型,同级别的工业遗产和其他文化遗产应具有同等重要的价值、并享有同等程度的保护,然而事实情况并非如此。

我们似乎很难接受在哪怕是县级保护单位的文化遗产古建筑墙面或其附属围墙上绘制涂鸦来美化它。社会各方也不会考虑将某个受到保护的佛教庙宇30%的外立面拆除,代之以玻璃幕墙,通过结合现代技术增加这一文化遗产的亮点。但是对于同级别的工业遗产,这类做法却司空见惯而变得无可厚非了:在工业遗产建筑墙面或遗产地范围内的旧围墙墙面绘制涂鸦,或将建筑外立面进行整体性设计和改造,不但是社会各方可以接受的,甚至是被欣赏和赞许的⑦。在一些情况下,具有较高遗产价值的工业遗产是在保护失位的状态下进行设计改造的⑧;在另一些情况下,工业遗产所有者甚至会为达成遗产地改造和再开发目标而有意规避遗产提名⑨,避开法定保护的限制。

另一方面,工业遗产保护过程中,再利用似乎也成为一种必然。柯森(Cossons)指出,我们太过于迅速而心甘情愿地将适应性再利用作为工业遗产保护的唯一出路⑩。我们从来不会在保护一座教堂、一间文庙、一个古典园林时考虑为它们寻找新的用途,对于这些文化遗产,原封不动的保护是十分平常的做法。然而无论在国内还是国外,在对一项工业遗产进行保护前,找到它的再利用出路却似乎成为一种必需,倘若没能及时提出再利用方案,工业遗产便很难得到应有的保护。

对于工业遗产来说,再利用是否是其可持续发展的必要条件?是否可能对工业遗产进行类似于其他文化遗产的基本原封不动的真实性保护?如果可能,那么这种可能性的前提条件是什么?又将如何落实实践?如果一定要加以改造和适应性再利用,那么多大程度上的改变是可以接受的、是能够保证发展可持续的?若要基于我国工业遗产现状对这些问题做出回答,一方面需要立足国情、充分考虑工业遗产保护与发展的现状困境和实践中存在的问题,另一方面应当探索遗产价值与保护强度的匹配关系、遗产适应性再利用路径与工作组织模式的匹配关系。在很大程度上,对于特定工业遗产地而言,其保护路径、发展策略与实施方式的组合应具有必然性而非随机性。

3.3 保护方法:如何有效保护遗产价值

无论采用何种方法,对工业遗产进行保护的核心问题在于如何有效保护其遗产价值。原封不动固然是保护的极致,但尊重遗产价值的适应性再利用也并非不能接受。在当前的工业遗产保护情势下,一方面有必要反思再利用的必然性,另一方面,也是更加切实可行的,是在现状的基础上尽力达成再利用的合理性。

当前,兼顾适应性再利用的工业遗产地保护路径主要有四种:博物馆路径、景观公园路径、综合开发路径、创意产业集聚区路径[26—27]。这些路径的保护强度、针对的对象各有不同,针对具体的工业遗产地只有选取与之相适应的方法,保护才会是科学、有效的。[28]目前学术界对于各类保护方法缺乏深入探讨,对它们的针对性和有效性尚未达成明确而一致的意见。在具体实践中,方法的选取常常带有一定程度的随机性和从众性,这也事实上导致了一些实践没能收到令人满意的保护效果甚至最终失败。⑪

就上面提到的四种路径总结而言,综合开发路径适用于位于城区、大尺度、综合性的工业遗产集合区域;景观公园路径适用于位于郊区或自然地、大尺度、资源导向型的工业遗产地;创意产业集聚区路径适用于位于城区、拥有创意人员资源、街区尺度的工业遗产厂区或工人居住区;博物馆路径则相对更具有普适性,既适用于单独的工业遗产厂房或工人住宅,也适用于尺度较大的厂区或工人居住区,可以视遗产地具体情况选择不同的次级路径[29]加以运用。在具体操作中,首先应根据遗产地的特征选定合适的保护路径——想要有效保护工业遗产地,路径和遗产地的匹配是重要的一环。这一匹配主要基于两个层面的考虑。

首先是遗产价值与保护强度的匹配。遗产价值大小决定了遗产保护的强度,对于具有突出价值,特别是突出的历史、技术价值的工业遗产地,应优先考虑博物馆路径的保护,并根据遗产地的特征具体选择某一次级路径;对于以建筑价值、审美价值为主,并具有较大社会意义的工业遗产地,则可考虑根据其特征和规模,选择综合开发、景观公园或创意产业集聚区路径中的某一种进行实践,在完整保护遗产价值的基础上,寻求遗产地的社会效益和适当的经济效益,以推动城市复兴和更新。

其次是遗产保护路径与工作组织模式的匹配。相对而言,博物馆路径、景观公园路径和综合开发路径更容易通过自上而下的方式,由政府主导经规划设计完成,相对容易实现保护目标;创意产业集聚区路径则更倾向于自下而上地自发完成⑫,往往是在实践中逐渐挖掘遗产价值,并在一定的利益驱动(如遗产地作为文化品牌对旅游的推动)下完成保护目标。可以说,前三者更容易带有公益色彩、在项目区域有保护要求时也更易落实相关保护工作;而后者则倾向于经济利益的获取,相对功利性较强,其本质是以发展带动保护,而非基于保护。保护强度方面,整体上博物馆路径和景观公园路径保护效力较强,综合开发路径次之,创意产业集聚区路径较弱。

3.4 可持续发展组织:政府主导还是多方合作

近年来,治理(Governance)和公私合作关系(Public-Private Partnership, PPP)越来越多地为学术界所讨论,采纳民意的、多方合作的遗产地发展策略逐渐得到国际社会的广泛关注。一些工业遗产项目开始实践这一思路并实现了有效的保护和可持续发展,而另一些工业遗产却反而在民意的压力下面临被拆毁、为新建设让位的危机[30]。工业遗产保护和可持续发展在多大程度上可以依靠民间力量自发进行,又需要公共部门在怎样的情形下适时地通过规划或政策进行引导,如何把控各利益相关者干预能力的度从而取得管理(Government)和治理(Governance)的平衡、取得PPP关系的内部平衡,都需要通过实践进行进一步探索。

4 展望

随着我国社会经济发展,越来越多的城市将开始面临“后工业时代”的工业遗产问题。大量工业遗存何去何从?保护还是发展,如何保护又怎样发展?都将在我国成为需要广泛讨论的问题。工业遗产的保护与可持续发展,从来不是一项简单、静态的工作。无论是工业遗产的评估、登录还是具体的保护、管理,乃至后续可能存在的适应性再利用,都需要从整体性、动态性、特异性等多个层面,从对象、政策、权责等多个维度进行统筹思考,做出理性判断和合理决策。对工业遗产保护与可持续发展相关研究领域的前沿进展保持敏感,并对实践过程中遇到的问题进行积极思考,将有助于初入后工业时代大门的我国迅速找到可持续发展的方向,最终取得保护和发展的平衡,顺利应对随之而来的一系列城市问题。

注释:

①“退二进三”,指调整城市市区用地结构,减少工业企业用地比重,提高服务业用地比重。“退二进三”政策要求中心城市根据城市总体规划,逐步迁出或关闭市区污染大、占地多等不适应城市功能定位的工业企业,并将工业企业退出的土地优先用于服务业。(资料来源:国办发〔2001〕98号《国务院办公厅转发国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施意见的通知》)

②《无锡建议》中这个定义中的“磨坊”应该是继承了《下塔吉尔宪章》定义中的“mills”。英文单词“mill”实际上对应着中文的多个词义,其中一个是“磨坊”(英文释义:A mill is a building in which grain is crushed to make flour.)。但是《下塔吉尔宪章》定义中的这个“mill”更合理的解释应为“工厂”(英文释义:A mill is a factory used for making and processing materials such as steel, wool, or cotton.)。因此认为《无锡建议》定义中之所以出现了“磨坊”,应该是由于对《下塔吉尔宪章》定义的误译和对该误译的继承造成的。

③TDR: (Transfer of development rights)开发权转让。

④如台湾新竹县文林村和其周边竹林的关系,文林村可被视作属于工业萌芽期的工业遗产地,它依托竹林这一自然资源进行相对而言非常环保的古法造纸。参见林晓薇(Hsiao-wei Lin)《新竹县境环景观总顾问委托案(2005)》。

⑤以上海为例,上海世博后滩湿地公园、徐家汇公园等保留下来的钢铁框架、烟囱等,都是“雕塑”一样的存在。

⑥陈同滨(2016)指出,工业遗产价值评估体系应当包括5个向度:科技价值、历史价值、建筑价值、审美价值以及社会意义。社会属性应属“意义”而非“价值”,它不是工业遗产地自身的特性、而是表现为对外部的影响。本文认同该阐述提出的观点。(援引自陈同滨在“2016中国第七届工业遗产学术研讨会”11月19日的主题报告《工业遗产的辨认与保护探讨——以黄石华新水泥厂保护规划为例》)

⑦例如,我国最著名的工业遗产798项目便将其涂鸦艺术墙作为一大亮点,在其面向游客的微信公众号“新赏艺术”中将其作为游览攻略的一部分重点介绍。

⑧举例而言,将工部局宰牲场改造为1933老场坊的改造设计者赵崇新谈到:“在整个项目改造设计过程中,由于业主要求工期紧,许多细节均是边施工边设计,效果也是逐步显现出来的”、整个过程是“设计→施工→再设计的一个过程”。这折射出在该项目规划设计的实践中,保护实际是失位的——在这个过程中没有执行遗产价值评估、遗产保护监管工作。对于这一工业遗产地,进行多大程度的保护或者说多大程度的改造,完全取决于业主、设计师和施工方,而没有任何社会监督或政府管控。

⑨由于红坊地产产权所有者上钢十厂所属的宝钢面临经济方面的困难,著名的再利用为创意产业集聚区的工业遗产地红坊地块于2017年被收回进行地产开发。厂方无意支持将其提名为工业遗产。虽然厂房本身被作为保护建筑进行了紧急登录,但是区块内除厂房外的其他空间都将可供开发,因而红坊的真实性和完整性保护将面临严峻挑战(援引自伍江在“2016中国第七届工业遗产学术研讨会”11月19日的主题报告《上海工业遗产保护与再利用实践》、《劳动报》2017年4月11日报道《“红坊”创意园七月起动工改造》)。

⑩根据2012-2014年举行的“工业遗产保护与规划研讨”(Discussing Industrial Heritage Conservation and Planning)系列讨论会相关记录整理。参与讨论者有柯森(Neil Cossons)、克莱默(Johannes Cramer)、林贝克(Birgitta Ringbect)、沃森(Mark Watson)等。

⑪例如,以上海苏州河畔旧仓库改造项目获得UNESCO授予的亚洲遗产保护奖的台湾建筑师登琨艳,于2004年10月应上海市杨浦区政府邀请创立了上海滨江创意产业园,像对待苏州河畔艺术仓库那样,对占地1.4万平方米、建筑面积8000平方米的老厂房进行了全面设计。然而由于场地出租方上海电站辅机厂迟迟不提供产权证和租赁证明,入驻公司无法在园区注册、变成非法异地经营而不得不退出,登琨艳也于2010年12月31日迁出该创意园区。这样的案例并非个案,由于规划、政策、管理等不同层面的原因,工业遗产在适应性再利用的过程中遇到阻力甚至最终失败的情况时有发生。

⑫考虑到当前的工业遗产地转型的创意产业集聚区仍以现代艺术主导者为主,相对而言,大学、高新技术主导者比较鲜见。