汽车内部装饰件的配合设计方式分析与优化

2018-08-14王珂傅杰陆磊

王珂,傅杰,陆磊

(1.东风汽车公司技术中心,湖北武汉 430056;2.神龙汽车有限公司,湖北武汉 430056)

0 引言

汽车工业发展的几十年中,内饰系统的设计涌现过许多流行趋势:比如包覆感设计、仪表板的分层,比如桃木材质的广泛应用、镀铬亮条的大面积使用以及真皮、打孔皮质、皮质缝线的应用;在配色上,曾经高度流行浅色内饰,随着运动型轿车的兴起,近些年,深色内饰又开始广泛回归。虽然汽车内饰系统的趋势不断变化,但是万变不离其宗的是不断提升汽车内饰系统的精致感和高档感,给乘客营造安全舒适的内部环境。

在营造内饰系统精致感和高档感上,造型、材质和色彩方面均衡向前发展。但是内饰件的配合设计却是内饰系统设计的基础,也是构成内饰系统整体精致度和高档感的不可忽视的因素。近年来,越来越多的从业者投入到内饰系统的配合研究中,随着白车身精度的不断提高及内饰零件自身尺寸精度的提升,现在内饰系统的很多配合开始摒弃重叠搭接的形式,敢于使用对接的形式,给乘客营造平整和精细的配合关系。特别是对于环形配合的内饰件,将配合尺寸偏差累计到重叠搭接上,重叠搭接的界面选择在哪里打断就尤为重要。

1 汽车内部装饰件概述

1.1 汽车内部装饰件分类

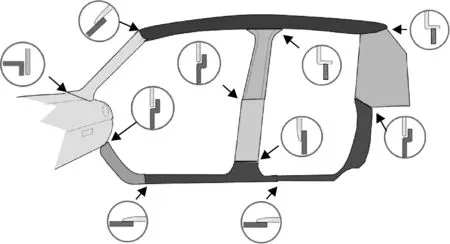

汽车内部装饰件为车身内部起装饰作用的零部件统称,分为:门护板系统、侧部立柱饰件系统、顶棚系统、行李箱内部或者背门护板系统,以及地毯及隔音垫系统,如图1所示。其中顶棚系统、地毯及隔音垫系统属于软内饰,材料多用泡棉及纺织纤维;侧部立柱饰件一般属于硬质件,常使用PP或者PP+TALC材料。

图1 汽车内部装饰件分类

1.2 汽车内饰件的配合形式

内饰件的配合一般分为以下几种情况:一种是硬质内饰件与硬质内饰件的配合,一种是硬质内饰件与软质内饰件的配合,还有一种是软质内饰件和软质内饰件的配合。一般来说后两种和软质内饰件的配合都有一定的压缩量,多为过盈配合,过盈量根据所用材料的柔软度而不同。

硬质内饰件与硬质内饰件的配合一般分为以下两种形式:一种是重叠搭接配合形式,如图2所示;一种是偏移式对接配合形式,如图3所示。

图2 重叠式配合 图3 偏移式配合

硬质内饰件与硬质内饰件的配合多出现在立柱护板的配合界面,比如B柱上护板与B柱下护板的配合、A柱上护板与仪表板的配合等界面,其中重叠搭接的配合形式如图2所示,由于两个硬质内饰件之间没有直接的间隙面差要求,只有贴合要求,所以配合保证难度小,曾广泛应用于硬质内饰件的配合设计;但是这种配合形式,两个硬质内饰件之间有明显的台阶感,用户的感知精致度比较差。偏移式对接配合形式如图3所示,由于两个硬质件的配合有直接的间隙面差要求,所以配合难度较大,但是由于两个件的配合,形成的间隙与零件同色,而不是黑色间隙,视觉间隙会变小,而且两个件是零面差设计,触摸时没有台阶感,比较平滑光顺,所以感知精致度有所提升,常见于A、B、C柱侧部硬质护板配合界面。

硬质内饰件与软质内饰件的配合则可以采用图4所示的边对边配合形式,这种配合形式也有直接的间隙面差要求,由于间隙是黑色而不是零件色,所以对间隙要求尤其高,配合保证难度大,但是如果能够保证配合无间隙,则能取得良好的感知效果,常见于顶棚与A、B、C柱护板处的配合搭接界面。

图4 边对边配合

2 汽车内饰件各区域配合形式优化

2.1 侧部护板区域配合形式

侧部护板区域主要是指由A柱上下护板、B柱上下护板及C柱上下护板、顶棚及门槛护板等组成的封闭环形内饰区域,这个区域的配合由于是一个闭环,所以不能对所有界面均采用偏移式及边对边的配合形式,需要在一些感知敏感度低的区域实施重叠式搭接配合来释放尺寸链累加误差。

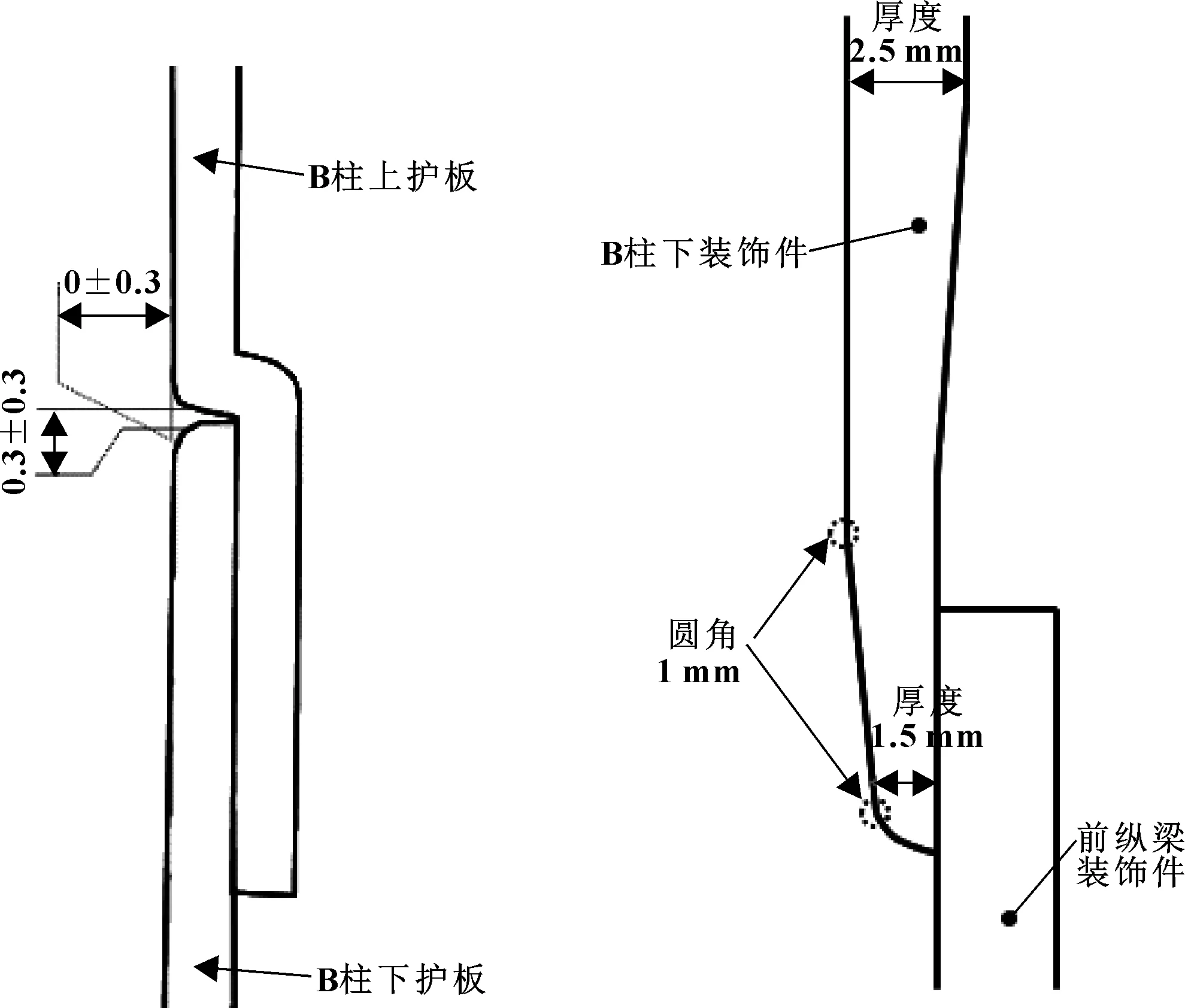

侧部护板区域的配合形式分布如图5所示,对于A、B、C柱上下护板的搭接,主要是硬质塑料件之间的配合,需要设计为间隙配合,客户开门及乘客舱中视觉敏感区域主要集中在上部区域,所以需要将对接的形式尽量集中在客户视觉敏感度最高的区域。客户在系安全带时,会第一时间关注到B柱上护板和B柱下护板的分缝,主要采用了对接的形式,断面见图6,间隙理论值设计为0.3 mm,面差理论值设计为0,B柱下护板的定位也在这个间隙面差分缝附近,所以公差带也可以保证在±0.3 mm内。而B柱下护板和门槛装饰件的分缝,如图7所示断面,由于被前座椅做了遮挡,客户无法在正常视野区域内观测到这个分缝,所以将这个分缝做了搭接的设计,来释放B柱下护板的尺寸链累积误差。图5所示断面为搭接断面的标准形式,面差上部的搭接件应该在端部做减薄设计,最薄的端部应该控制在1.5 mm以内,尽量减小台阶感。

图5 侧护板区域配合形式

图6 B柱上下护板断面 图7 B柱下护板与门槛装饰板断面

A柱上护板、A柱下护板与仪表板的搭接形式与其他护板之间的搭接有所不同,主要是由于仪表板的结构设计复杂和装配散差大。A柱上护板与仪表板的界面,多采用A柱上护板插入仪表板内的设计,形成Y向和X向的间隙,如图8所示的Y向间隙断面,由于A柱护板设计卡子定位在仪表板上,所以理论间隙设计为0.5 mm,公差可以达到±0.5 mm,这个界面没有面差要求。

A柱下护板与仪表板的配合形式如图9所示,虽然采用了对接的形式,有直接的间隙面差设计,但是由于仪表板定位在两侧的中间,空调与仪表板骨架有固定点,所以空调装配后,仪表板的重心改变,仪表板会绕骨架有一定的翻转,造成仪表板下部与A柱下护板的间隙变小,一般会变小2~3 mm。所以这个区域理论间隙需要设计为5 mm,公差带为±3 mm。而面差的设计依旧保持对接的零面差设计。对于这个界面,仪表板下部需要设计一个翻边,翻边的长度应该大于间隙的最大公差即8 mm。仪表板与A柱下护板的配合区域对客户来说属于次敏感区域,间隙设计理论值大,所以仪表板需要设计这个翻边,来保障间隙是黑色的,不会露出仪表板内部的技术件。过去几年,对自主品牌车型的这个界面关注少,通常仪表板下部没有翻边,当间隙达到4 mm时,仪表板内部的骨架、塑料件就变得可视,显得十分凌乱,最近一些自主品牌车型比如博瑞、荣威RX5在仪表板下部都增加了这个翻边,对间隙起到了一定的遮挡作用。

图8 A柱上护板与仪表板配合断面 图9 仪表板与A柱下护板配合断面

顶棚的材质比A、B、C柱护板偏软,根据配置不同,一般中高配的顶棚会采用软内饰,内部包含3 mm泡棉,低配的顶棚还是属于硬内饰。A、B、C柱护板与顶棚的配合要考虑两种情况,如图10所示,一种是硬内饰件与硬内饰件的配合,一种是硬内饰件与软内饰件的配合,两种配合设计的过盈量不同。顶棚与A柱上护板的配合断面如图11所示,硬质顶棚与A柱上护板的配合,过盈量一般设计为2 mm,而软质顶棚与A柱上护板的配合,过盈量一般设计为1 mm。这两种配合形式的搭接区域都应该保证至少设计8 mm,为了减少A柱上护板的端部台阶感,应该做减薄处理,一般A柱护板的厚度为2.5 mm,端部减薄后应保证有1.5 mm的厚度。

图10 A柱上护板与顶棚配合

图11 A柱上护板与顶棚的配合断面A-A

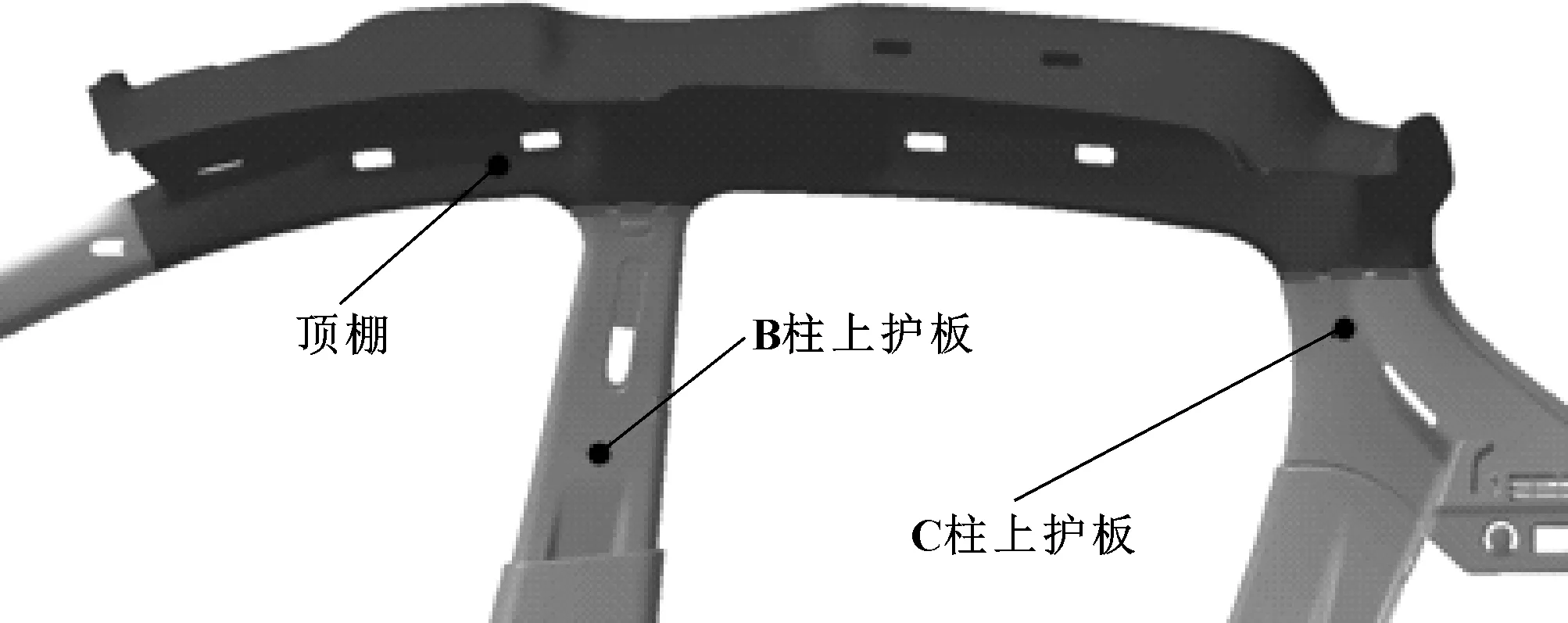

顶棚与B柱上护板及C柱上护板的配合形式类似,均为边对边的配合形式,如图12所示。过盈量的设计与顶棚与A柱配合一样:硬质顶棚与B柱、C柱上护板的配合,过盈量一般设计为2 mm;而软质顶棚与B柱、C柱上护板的配合,过盈量一般设计为1 mm。B柱上护板与顶棚的配合断面图如图13所示。这两种配合形式的搭接区域都应该保证至少设计8 mm。

图12 柱上护板与顶棚配合

图13 B柱上护板与顶棚的配合断面

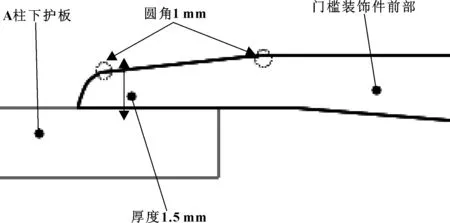

门槛装饰件与下护板的配合形式均为重叠式搭接,如图14所示,根据装配的顺序,应该考虑搭接的先后顺序,门槛装饰件压在A柱下护板的上部,而C柱下护板则是压住门槛装饰件的。搭接的断面如图15所示,压在上部的件应该在端部做减薄处理,比如对于门槛装饰件前部与A柱下护板搭接的端头就应该设计减薄,正常件厚度(不包含纹理)为2.5 mm,端部减薄段厚度(不包含纹理)为1.5 mm。

图15 门槛装饰件与A柱下护板搭接断面

同理,对于C柱下护板与门槛装饰件压接处也应该做减薄处理。对门槛装饰件和C柱下护板做减薄处理时,过渡圆角建议设计为1 mm。

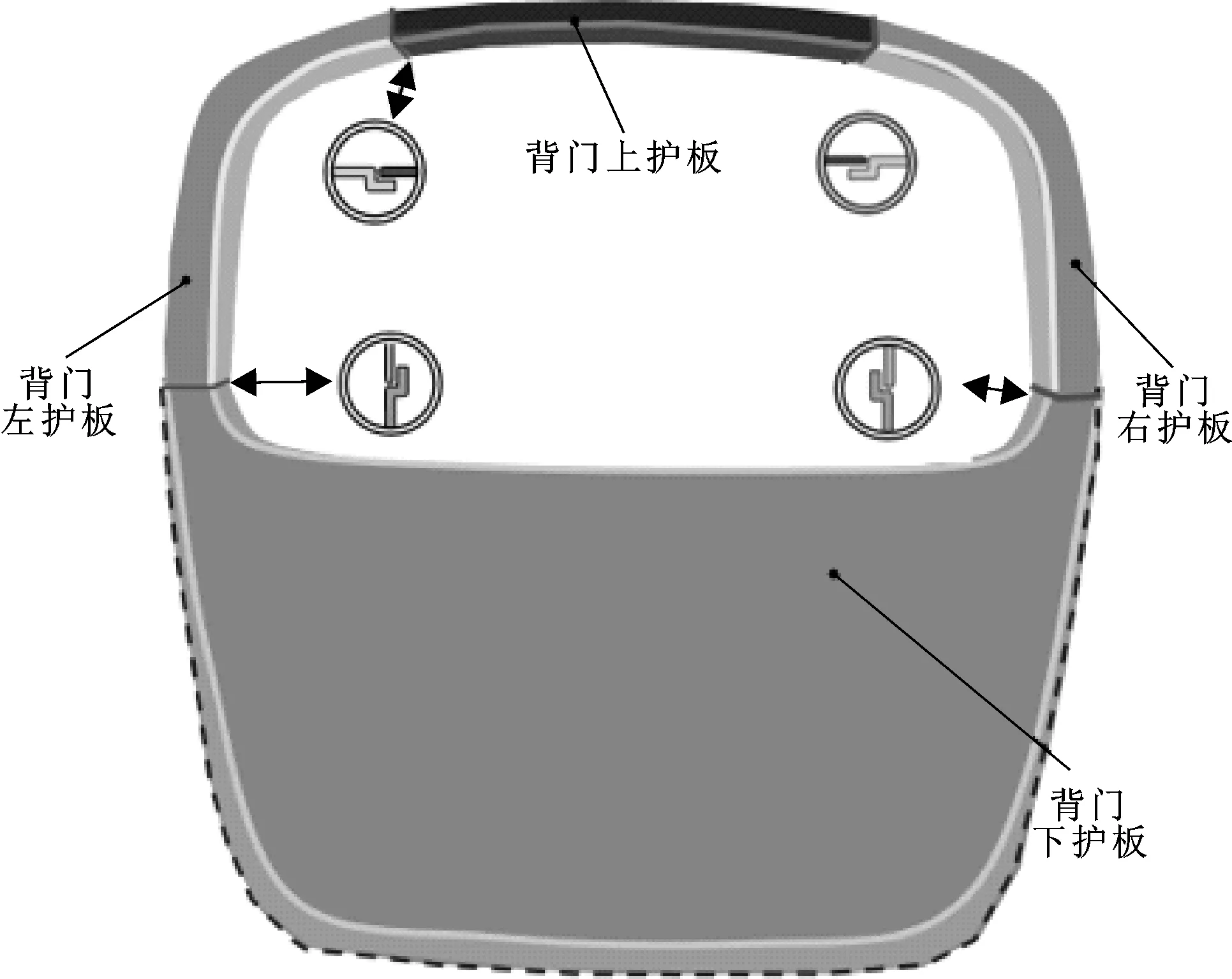

2.2 背门护板区域的配合形式

背门护板一般根据造型的情况会分为4段,如图16所示,也即组成了一个环形。通常情况是背门护板上部的两个配合界面设计成重叠式搭接来吸收公差,但是最近3年内上市的主流车型,都将背门护板的4个配合界面设计成了偏移式对接。仔细分析,主要是由于背门4个护板都装配在背门内板一个冲压件上,背门内板的护板装配孔基本是一道工序冲出来的。近些年国内冲压件的精度不断提升,所以越来越多的车型背门4个护板全部被设计成偏移式对接的形式。

图16 背门护板之间的配合

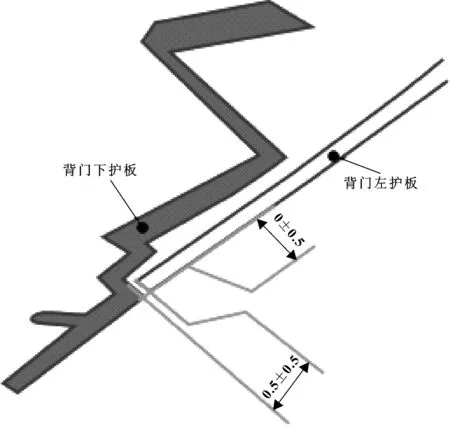

背门上、下护板与背门左护板的配合断面分别如图17、图18所示。

图17 背门左护板与背门上护板配合断面

图18 背门左护板与背门下护板配合断面

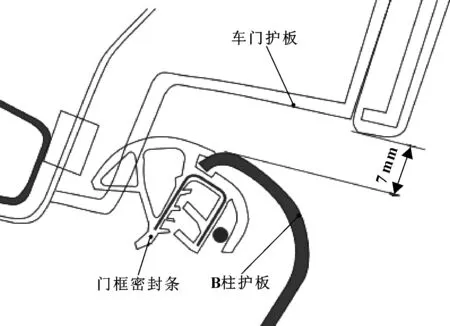

2.3 车门护板区域的配合形式

因为前、后车门护板属于开启件,所以前、后车门护板与B柱下护板之间的配合间隙会比较大,这个界面配合还涉及到密封条的结构。目前大部分自主品牌轿车还是采用图19所示的密封条与护板配合的断面结构,即密封条的黑色裙边压住B柱上下护板。目前一些欧美合资品牌已经采用了图20所示的密封条与护板配合的断面结果,这种结构的优点是将B柱护板的边缘插入密封条的槽口中,这样乘客就看不到密封条的黑色裙边。因为目前使用浅色内饰时,与密封条的黑色唇边配合,视觉感知质量会比较差,如果采用图20所示的断面,乘客在座舱内,看到的都是护板的颜色,整体协调性会提升。目前一些日系车中在使用图19所示的断面时,为了弥补浅色内饰和黑色密封条裙边的视觉效果差的感知现象,采用了双色密封条,即密封条的裙边使用白色橡胶材质,但是这种密封条和浅色内饰B柱上下护板之间会形成色差,视觉效果仍然不是很理想。

车门护板与B柱下护板配合时,采用图19所示的断面时,间隙的最小值一般设定为10 mm,而密封条的裙边压接在B柱护板上后,这个间隙会缩小到8 mm左右;而采用图20所示的断面,车门护板与B柱护板之间的间隙可以设定为7 mm,这个间隙就是最终的视觉间隙。

图19 常用的B柱护板与车门护板配合断面

图20 优化的B柱护板与车门护板配合断面

2.4 前地板地毯区域的配合形式

地毯及隔音垫系统属于软内饰,和护板及主副仪表板配合时,均应设计为过盈配合状态。通常将这部分软硬内饰配合的过盈量设计为2 mm,如图21所示,前地板地毯与副仪表板的左右侧护板配合时,设计过盈量为2 mm。前地毯跨过地板的中通道,是一个整体式地毯。而图22所示的后地毯分左右两块,分别和副仪表板的左右侧护板配合,设计过盈量也为2 mm。地毯与副仪表板配合的外观要求比较低,只要不露缝隙即可,所以这里副仪表板与前、后地毯的Z向间隙公差带为±2 mm,最大可以接受4 mm的过盈量。

图21 副仪表板与前地毯配合断面

图22 副仪表板与后地毯配合断面

3 结束语

无论是车主还是乘客,待在车内的时间总是占大多数的,所以汽车的内饰设计也成为客户选车时的一项重要指标。汽车内部当然不会出现简单的贵重材料的堆积,人们花了大量成本去使用更高端的材质,那么就要有良好的配合设计和制造工艺去实现这些高端材质带来的高档感,所以配合设计是基础。车内部装饰件的设计已经由前些年的一味追逐高档材质和追求浅色内饰配色逐步转化为内部装饰件精细化设计。而谈到精细化设计,首先就应该确定内部装饰件的配合设计。内部装饰件的配合特点与外部装饰件有很大不同:外部装饰件的配合设计由于材料及装配的关系,基本都是可视的间隙和面差;而内部装饰件由于材料有一定的柔性及软内饰的应用,一般的配合设计更趋向于不可视间隙,这样可以给乘客营造更好的包覆感和精致度。

未来新能源汽车的推广,使底盘零件的数量大大减少,将有更大的空间去布置汽车内部的装饰件,那么内部装饰件的分块和配合也会产生一定的演变。无论如何演变,方向都是为客户提供更舒适、更精致的感受。大巧不工,重剑无锋,汽车内部装饰件的配合设计是营造内饰豪华感的基础,从业者需要有足够的耐心和恒心去不断优化它,只有基础牢固了,在不断追求使用高档材质和复杂工艺的同时,才能营造出整体的精致度和豪华感。