不同测序技术在结节性硬化相关肾血管平滑肌脂肪瘤基因诊断中的应用

2018-08-13郭刚王威朱捷祖强张旭

郭刚 王威 朱捷 祖强 张旭

1中国人民解放军总医院泌尿外科 100853 北京

结节性硬化症(tuberous sclerosis complex, TSC)是一组常染色体显性遗传并累及三个胚层多种器官的综合征,其在新生儿的发病率约为1/5 800,总患病率约为1/12 500。其主要由TSC1和TSC2基因失活性突变所致,特征性临床表现为面部血管纤维瘤、癫痫、智力低下三联征,病变随年龄增长逐渐进展[1]。文献报道,约10%的肾脏血管平滑肌脂肪瘤(angiomyolipoma, AML)患者合并有TSC,而TSC患者中超过80%合并有肾脏AML。与散发性肾脏AML,TSC相关的肾脏AML多表现为双侧多发,易出现出血、肾衰竭等严重后果[2]。2012版国际TSC专家共识给出的TSC诊断标准包括临床诊断和基因诊断两部分,并将基因诊断作为独立的诊断标准[3]。既往的一代测序技术虽然费用低廉,但一部分突变无法检出,也无法明确所检测到的突变是否具有致病性[4]。我们对47例临床诊断为TSC相关AML的患者和32例散发性肾AML患者应用一代测序PCR-SSCP和目标序列捕获二代测序技术(NGS)进行TSC1/2基因突变检测,对比两者在基因诊断中的应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

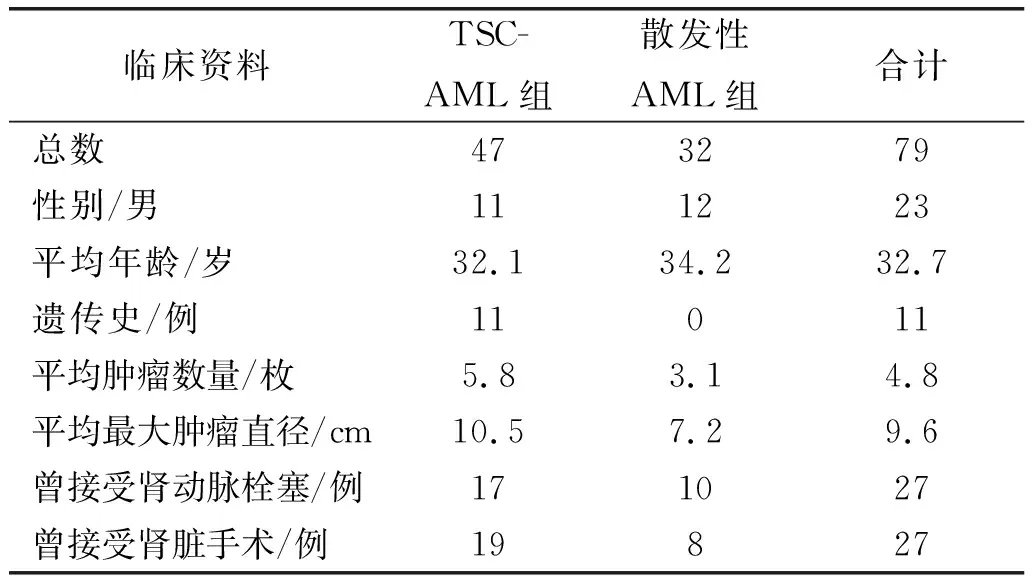

1.1 临床资料

纳入2015年1月~2017年6月在我院临床诊断为结节性硬化相关AML患者共47例作为研究对象,其中男11例,女36例,平均32.1岁(18~50岁)。其中11例患者来自7个家系。另有32例为散发性肾血管平滑肌脂肪瘤,其中男12例,女20例,平均34.2岁(26~53岁)。所有患者均行增强CT或MRI检查明确肿瘤大小、位置、数量及主要成分构成。所有患者均表现为双肾多发血管平滑肌脂肪瘤,瘤体平均最大直径9.6 cm(4~30 cm),其中有2例患者病理证实为恶性肾血管周上皮样细胞肿瘤。依据2012版结节性硬化临床诊断标准记录患者的一般情况、遗传信息、既往病史(是否癫痫发作等)、体格检查结果、影像学检查及其他辅助检查结果,详见表1。

1.2 检测方法

1.2.1一代测序 ①血样采集:临床血样来源于在解放军总医院就诊的79例临床诊断为肾脏AML的患者。采用EDTA抗凝管收集患者外周静脉血5ml,检测前在4°C冰箱内保存48 h,血样采集获得中国人民解放军总医院伦理委员会批准并签署知情同意书。②基因突变分析:分离外周血白细胞,按照DNA提取试剂盒(QIAampDNA Blood Midi Kit, Qiagen, 希尔登, 德国)操作说明提取血液基因组DNA 。所有TSC1 和TSC2 的外显子应用相邻的基因序列进行PCR扩增。采用SSCP法(single-strand conformation polymorphism)进行基因突变分析。突变基因采用DNA测序方法进行复核。共检测TSC1基因21个外显子和TSC2基因41个外显子。记录所有患者的基因突变发生情况。

表1 患者基本信息

1.2.2目标序列捕获二代测序 ①目标序列捕获与测序:抽取受试者及对照者静脉血5ml,标准流程提取基因组DNA(QIAamp DNA Blood Midi Kit,Qiagen,Hilden,Germany)。利用Covaris LE220超声波仪(Massachusetts, USA)将基因组DNA打断成200~250 bp的片段,随后进行Ampure Beads纯化,将纯化后的DNA片段进行末端修复、加“A”以及加接头反应,从而完成单个受检者的DNA建库。Non-Captured样品进行LM-PCR反应,纯化,利用定制的基因片段捕获探针 (BGI自主探针), 65℃杂交捕获24h,杂交结束后进行探针的洗涤和洗脱反应,随后进行Captured样品的LM-PCR反应。文库经Agilent 2100 Bioanalyzer 和 ABI StepOne进行片段大小、浓度的检测,最后利用高通量测序仪Illumina HiSeq2500 Analyzers(Illumina,SanDiego,USA)连续双向测序90个循环,用Illumina Pipeline software(version 1.3.4)读出原始测序数据。②序列分析:数据下机后进入信息分析部分。首先对下机的原始数据(Raw reads)进行测序质量评估,去除低质量以及被接头污染的读数。随后用BWA软件(Burrows Wheeler Aligner)与HG19进行序列比对,与此同时进行序列捕获效果评价,用SOAPsnp软件和Samtools软件分别进行SNV(single nucletide variant)和Indel(insertion and deletion)的查询,生成目标区域碱基多态性结果,随后进行数据库(NCBI dbSNP, HapMap, 1000 human genome dataset 和 database of 100 Chinese healthy adults)的比对,并对找出的可疑突变进行注释、筛选。③Sanger法验证:对于所有发现的致病突变,在其所在片段上下游设计引物。进行PCR扩增,对产物做Sanger测序,所得结果与TSC1/2基因标准序列进行比对,从而验证探针捕获和高通量测序的结果。

2 结果

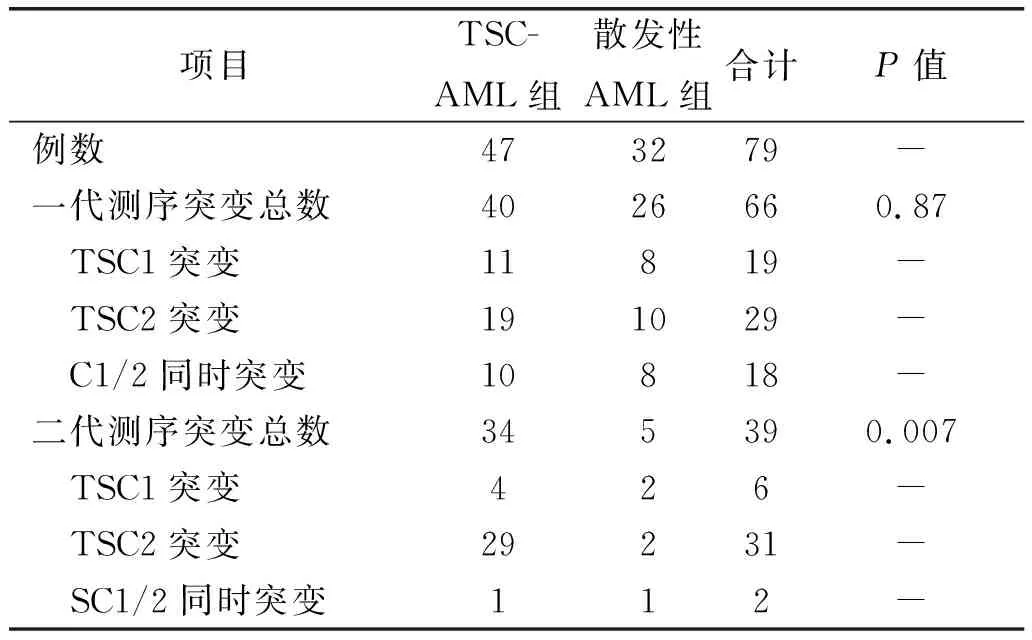

2.1 一代测序

共检测TSC1基因21个外显子和TSC2基因的41个外显子,66例(83.5%)患者检测到TSC1或TSC2基因突变,其中TSC1共19例,TSC2共29例,两者同时突变18例;其中结节性硬化组40例(85.1%) ,散发组26例(81.3%)检测到基因突变(P>0.05)。未检测到基因突变13例。具体突变位点包括:TSC1:Exon5/23(各4例),Exon7/13/17/18/22(各3例),Exon15/34/8/12/16(各2例),Exon6/14/19/20(各1例); TSC2:Exon6/17/33/36(各4例),Exon1/4/5(各3例),Exon7/9/11/21/22/23(各2例),Exon3/8/12/13/20/27/28/34/35/38(各1例),详见表2。

表2 两组患者不同基因检测结果对比

2.2 目标序列捕获二代测序

BWA软件行序列捕获效果评价显示,所有样本NGS平均碱基覆盖度为99.88%,最低样本覆盖度为99.44%。目标区域平均测序深度>30X位点所占比例平均值为98.92%,最低值为97.35%。所有样本的平均测序深度为280.4X,最低测序深度为168.4X。而且TSCl和TSC2基因各外显子上的平均测序深度与测序深度中位数均比较接近,表明目标序列捕获二代测序的随机性较好。

39例(49.4%)患者检测到TSC1或TSC2基因突变,其中TSC1 6例,TSC2 31例,两者同时突变2例,其中结节性硬化组34例(72.3%),散发性组5例(15.6%)检测到基因突变,两组差异有统计学意义。共鉴定出32种突变,包括5种无义突变,7种框移突变,8种错义突变,4种大片段缺失突变和4种剪接突变,3种点突变,1例插入突变。另有2例患者鉴定出临床意义未明的非同义突变 ,是分别位于TSCl基因第34号外显子的C.26247G>C非同义变和位于TSC1基因引导区的C.2640G>T非同义突变。此外,还有8例临床诊断为TSC的患者未能检测到TSCl或TSC2基因的任何突变(表3)。87.18%的基因突变均位于TSCl或TSC2基因外显子区域,47例患者中总的突变检出率为72.3%。

通过对比以往文献及LOVD数据库MJ[5],共有4个临床意义未明确的突变和2个未报道突变。4个临床意义未明确突变中:TSC2外显子18的C.1939G>A错义突变和TSC1外显子15的C.1700C>T错义突变患者的临床特征无法确诊为TSC;而位于TSC2外显子30的C.3610G>A错义突变,位于TSC1的C.*1717-55T>C错义突变以及位于TSC2的C.*2626-4delT大片段缺失突变患者为TSC临床确诊病例。而2个新发现突变分别位于TSC2基因的C.-29-6G>A剪切突变和位于TSC1外显子15的C.1916G>T错义突变,两名患者的临床特征均未能确诊为TSC。

2.3 Sanger测序验证

应用常规Sanger测序对33例NGS检测到30种突变位点进行验证,其结果与目标序列捕获测序结果完全一致,符合率100%。此外,对于4例大片段基因缺失的患者。采用定量PCR进行验证,结果与NGS一致。

3 讨论

TSC是以错构瘤为主要表现的累及多个系统和器官的常染色体显性遗传性疾病,TSC1和TSC2两个肿瘤抑制基因是该病的致病基因。TSC1基因含有23个外显子,第1、2外显子不具有编码功能,转录产物为相对分子质量为8.6的mRNA,编码相对分子质量为1.3×105,由164个氨基酸组成的错构瘤蛋白。TSC2基因含有41个编码外显子和1个无编码意义的引导外显子,转录为相对分子质量为5.5的mRNA,编码相对分子质量为2×105,由1807个氨基酸组成的马铃薯球蛋白(tuberin)。上述两种蛋白可形成一种复合体,参与调节细胞的增殖、生长、黏附及囊泡运输等[6, 7]。对于TSC的患者进行基因检测,可有75%~85%的患者检测到TSC1或TSC2基因的突变,且大部分突变发生在TSC2基因上,约占总突变检出率的82%[8, 9]。TSC是一种表型多样的疾病,Dabora等曾经对224名TSC患者进行突变检测发现,TSC2基因发生突变的患者临床表现更严重,较易发生智力发育迟缓、癫痫、面部血管纤维瘤及视网膜错构瘤等[10]。部分TSC1突变患者无阳性症状,要通过基因检测方可诊断。因此早期基因诊断尤为重要。且仍有10%~25%患者尚未找到相应的基因突变位点,突变规律、突变后信息传递过程仍在进一步研究中,产前诊断、基因治疗等临床问题迫切需要解决,探索结节性硬化症致病基因更快速、简便的诊断方法刻不容缓[11]。

表3 39例经二代测序检测到的致病性TSC1/2基因突变情况

既往较常采用的基因检测方法包括:变性高效液相色谱(DHPLC)法、DNA直接测序技术(DNA-sequencing)和多重连接探针扩增技术(multiplex ligation.dependent probe amplification, MLPA)。DNA直接序法因灵敏度较低,操作复杂、耗时,常与DHPLC法、MLPA法联用,甚至逐渐被改进的DHPLC法、MLPA法所取代。DHPLC法及MLPA法均可同时检测多个靶基因位点或突变片段,且智能化程度高,所需样本量少,曾经广泛应用于TSC致病基因筛查及实际临床诊治工作[12]。近年来,新的基因诊断技术如原子探针显微镜测序法、DNA芯片法及荧光SSCP测序技术等均开始应用于TSC突变基因的检测,大大提高了对TSC患者临床诊治工作的效率,也可为结节性硬化症在分子遗传学等方面的深入研究提供更好的平台[13、14]。

目标序列捕获二代测序技术是一种高通量测序技术,具有高准确性、高通量、高灵敏度及低运行成本等突出优势,与传统测序技术相比,更加省时。相比于第一代测序技术,NGS采用反应实时阅读技术,显著缩短了检测时间,并可将测序费用降低几个数量级。与传统Sanger测序、PCR及定量PCR等检测方式相比,NGS在全面解决多基因及遗传异质性疾病方面更具优势,可同时进行多个样本的检测,而且对于SNV、缺失或重复的检测准确性更高。相比于MLPA和单核苷酸多态性微阵列(SNP-array)等相对高通量检测技术,NGS不仅可检测出已知的致病性突变,还可以发现新的突变位点,同时能避免上述技术检测存在的基因SNP的种族差异性(假阴性)[15, 16]。随着NGS技术的发展,NGS 已越来越多的应用于遗传病的诊断中,并体现出相对传统测序快速、准确、低成本、高覆盖度等优势。目前NGS 在遗传病诊断应用中主要有全基因组测序(whole genome sequencing, WGS) 、全外显子测序(whole exon sequencing, WES)及靶向基因测序几种[17]。靶向基因测序因仅需对与疾病密切相关的几个或几十个基因通过定制探针、芯片或PCR技术进行特异性捕获,性价比相对更高。应用NGS技术,通过加深测序深度,不仅可以发现低比例的嵌合突变,同时也将很多的非编码区进行检测。NGS技术不仅可以检测点突变、微小插入或缺失,也可以通过算法得到大片段重复、缺失的结果,这些都有助提高TSC基因的阳性检出率[18~20]。

本研究患者在接受PCR-SSCP基因测序中,尽管总体突变检出率高于高通量二代测序,但是在TSC人群和散发性AML人群中检出率差异无统计学意义,其结果仅能定位于外显子,缺少突变类型以及氨基酸变化等分析,直接影响到对致病性的分析。而在高通量二代测序中,在TSC患者中的突变率为72.3%,其中TSC2突变比例为84.6%,与既往文献报道数据相近[21]。此次共检测到32种突变,通过对比LOVD突变数据库(http://chromium.liacs.nl/LOVD2 /TSC),大部分突变为已报道突变,4个临床意义未明确突变中:TSC2外显子18的C.1939G>A错义突变的临床意义仍不能明确,TSC1外显子15的C.1700C>T错义突变患者病理确诊为恶性肾血管周上皮样细胞瘤,因此推测这一突变可能具有致病性。而位于TSC2外显子30的C.3610G>A错义突变,位于TSC1的C.*1717-55T>C错义突变以及位于TSC2的C.*2626-4delT大片段缺失突变患者均符合TSC临床诊断标准,因此推测这两个突变为致病性突变。而2个新发现突变分别是位于TSC2基因的C.-29-6G>A剪切突变和位于TSC1外显子15的C.1916G>T错义突变,患者的临床特征均未能确诊为TSC,因此其临床意义尚不明确。

综上所述,随着基因诊断广泛应用于TSC疾病的诊断,更加便捷、精准、价廉的基因检测手段将不断涌现。通过对TSC1/2基因突变的深入分析,越来越多的致病基因将被发现,而基因突变与TSC临床表型、药物疗效等的相关性也将逐步明晰。