腹腔镜上半肾切除术治疗成人重复肾输尿管畸形

2018-08-13柯为葛成国徐光勇姜庆张唯力刘川梁培禾杨小军罗旭

柯为 葛成国 徐光勇 姜庆 张唯力 刘川 梁培禾 杨小军 罗旭

1重庆医科大学附属第二医院泌尿外科 400010 重庆

重复肾畸形往往伴有重复输尿管畸形。重复肾畸形通常与输尿管异位开口、输尿管囊肿、膀胱输尿管反流同时存在。大部分重复肾畸形患者常表现为尿路感染、腰部疼痛、肾积水、尿失禁、排尿困难等临床症状。传统治疗以开放手术为主,自1993年Jordan等[1]报道了首例腹腔镜下儿童重复肾畸形上半肾+同侧输尿管切除获得成功后,利用腹腔镜在腹膜后间隙行重复肾切除术逐渐被广大学者应用。2010年6月~2016年1月我们应用腹腔镜手术治疗重复肾双输尿管畸形12例,其中9例行经后腹腔路径,3例行经腹腔路径。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

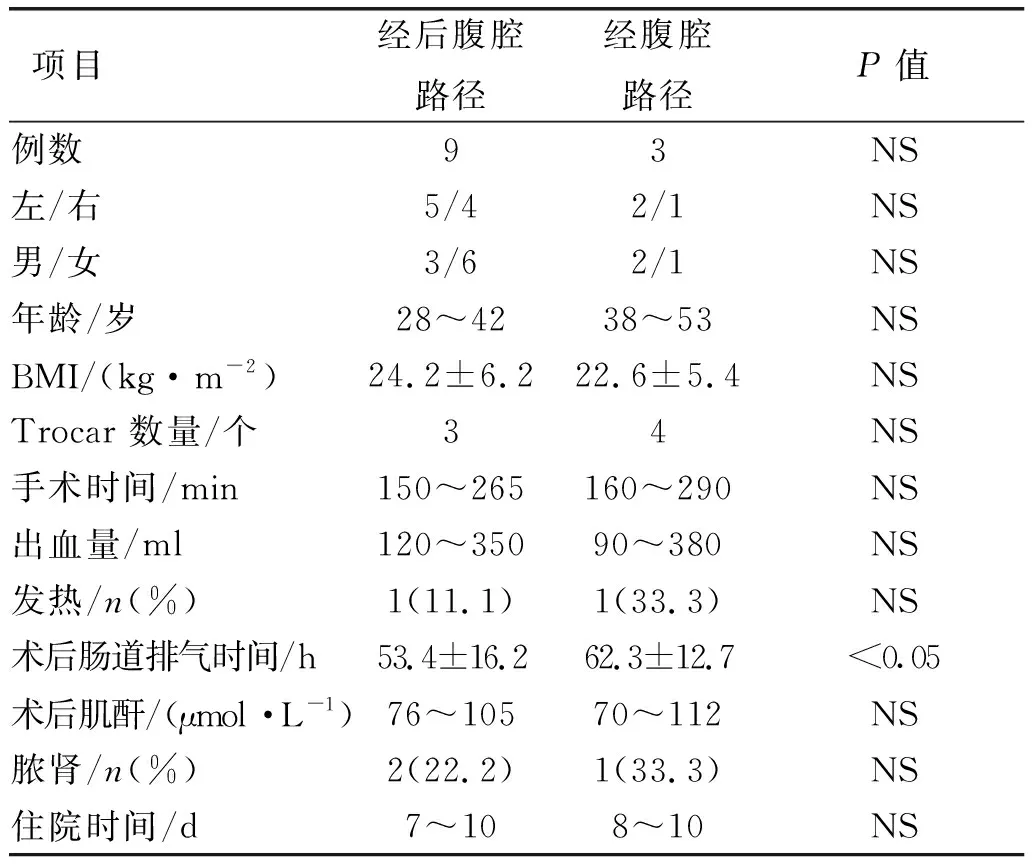

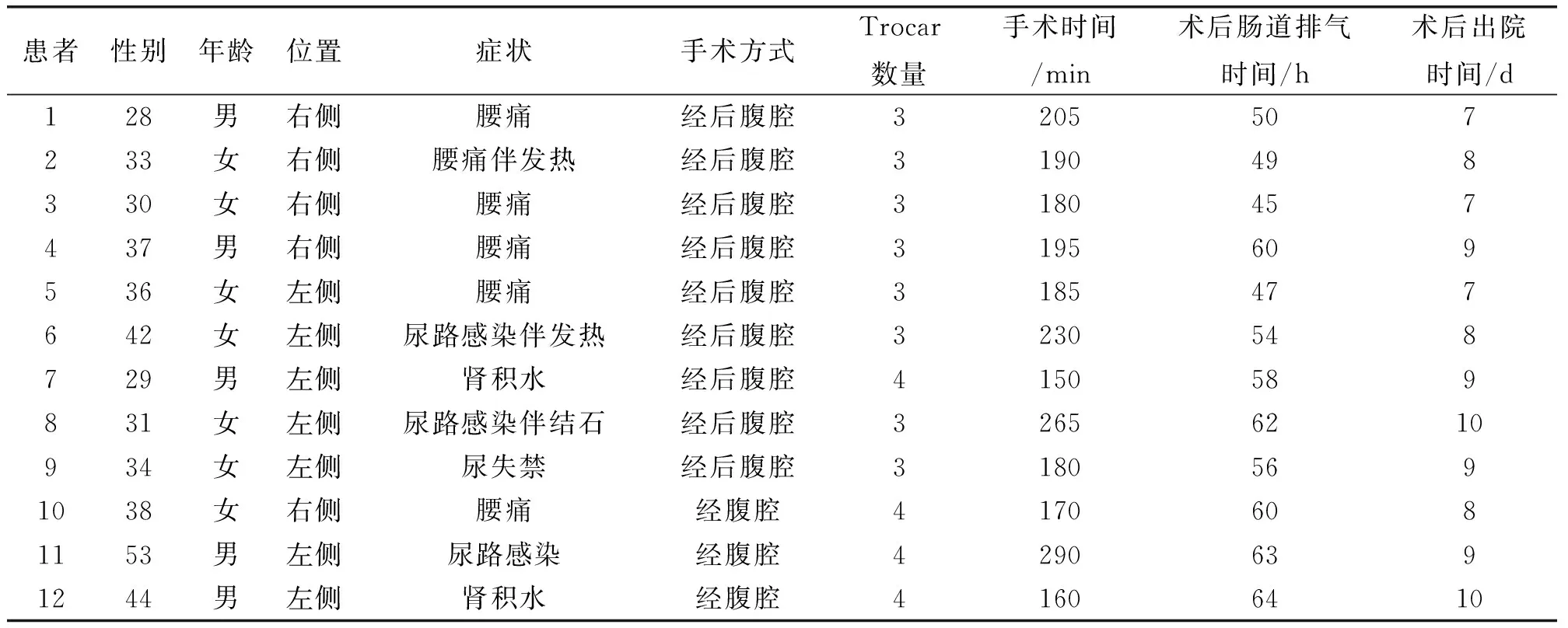

本组12例,男5例,女7例,年龄28~53岁。重复积水畸形肾均位于肾上半部,左侧7例,右侧5例。6例因腰痛就诊,2例因尿路感染伴反复发热就诊,2例因查体发现肾积水就诊,1例因尿失禁就诊,1例因尿路感染伴重复肾下半肾正常输尿管结石就诊。术前均常规行B超、CT/CTA、IUV和(或)MRU以确诊和评估重复肾功能。术前CT检查均提示上位肾盂肾盏重度积水或萎缩无功能(图1A、B),IVU上位肾不显影或显影不佳,下位肾及对侧显影正常(图1C),MRU提示上位肾盂肾盏重度积水、重复输尿管扩张积水(图1D),腹主动脉CTA提示上位肾分支动脉(图1E、F)。

1.2 手术方法

9例行经后腹腔镜路径,3例行经腹腔路径。手术均采用气管插管全身麻醉。

1.2.1患侧截石位输尿管镜检、患侧输尿管导管置入术 麻醉成功后,患者仰卧,取膀胱截石位,常规消毒、铺巾。膀胱镜下于下半肾正常输尿管开口内置入F4输尿管导管。留置双腔气囊导尿管1根。

1.2.2经后腹腔镜上半肾输尿管切除术 更换患者体位为90°健侧卧位并固定,常规消毒铺巾,腋后线12肋缘下纵行切开皮肤2 cm,钝性分离肌层及腰背筋膜,将自制扩张气囊自切口内置入腹膜后间隙,充气600~800 ml,扩张3~5 min取出气囊。分别于腋中线髂棘上2 cm处置入10 mm穿刺Trocar(A孔,腹腔镜孔)。腋前线肋缘下2cm穿刺置入5 mm Trocar(B孔),腋后线12肋缘下置入10 mm Trocar(C孔)。注入CO2气体建立腹膜后气腔,压力1.33~1.995 kPa(10~15 mm Hg)。分别自上述三孔置入腹腔镜、操作器械。放置腹腔镜,进入后腹膜间隙,清理腹膜外脂肪,以腰大肌、肾下极为标志,沿肾脏背侧切开Gerota筋膜,充分游离肾脏背侧、腹侧和上极,辨认重复上、下肾及二者间的界限。于腰大肌表面寻及下半肾正常输尿管及扩张之上半肾异常输尿管(图2A),沿输尿管向上分离至肾下极,将上、下半肾输尿管分离,将上半肾输尿管向下游离至最低位(图2B)。上半肾切除采用肾动脉分支阻断、下半肾无缺血法:分离肾周脂肪囊,解剖肾门,游离肾主干动脉,继续解剖分离肾动脉二级分支,直至寻及上半肾由肾动脉主干发出上肾分支动脉,将其以Hem-o-lok夹夹闭、离断。上半肾颜色即变暗,超声刀沿重复肾与正常肾实质交界处分离,切除重复上半肾。用2-0可吸收缝线8字缝合创面。若发现集合系统破损,首先做连续缝合关闭集合系统。观察创面无活动性出血后,暂将上半肾及输尿管旷置于后腹腔肾窝。术区无活动性出血后,留置引流管于肾窝,逐层缝合各手术切口。

A:术前CT检查示上位肾盂肾盏重度积水; B:术前CT检查示上位肾盂萎缩无功能; C:IVU上位肾不显影或显影不佳,下位肾及对侧显影正常; D:MRU提示上位肾盂肾盏重度积水、重复输尿管扩张积水; E,F:腹主动脉CTA提示上位肾分支动脉。

图1影像学资料

1.2.3上半肾及输尿管取出术 患者取平卧位,取患侧下腹Gibson切口(即下腹部斜切口,具体为髂前上嵴内侧3 cm处开始斜向下平行于腹股沟韧带上方3 cm作一曲棍球杆样斜切口,下方至腹直肌外缘)长约5 cm,逐层切开腹壁进入患侧髂窝,寻找上下肾相应输尿管(图2C),仔细游离上半肾输尿管至膀胱后壁,于盆腔最低位将上半肾输尿管切断,残端缝合结扎。取出上半肾及其输尿管标本(图2D)送病理检查。缝合腹壁各层。所有患者术后3~12个月于门诊行肾功能、泌尿系B超检查。

1.4 统计学方法

2 结果

本组12例腹腔镜手术全部获得成功,其中9例行经后腹腔镜路径,3例行经腹腔路径,均无中转开放手术。患者临床资料见表1。患者术后均未出现严重并发症,手术时间150~290 min,术中出血量为90~380 ml。术后2 d拔除导尿管,术后2~3 d拔除腹膜后引流管、盆腔引流管。经后腹腔路径术后肠道功能恢复时间平均(53.4±16.2)h,经腹腔路径术后肠道功能恢复时间平均(62.3±12.7)h,差异有统计学意义(P<0.05)。术后住院时间平均(8.4±2.4)d (7~10 d)。术后病理诊断提示患侧上半肾肾盂扩张、充血、炎症细胞浸润,患侧重复畸形输尿管扩张、充血、炎细胞浸润(图2E、F)。术后1个月B超检查示下位肾脏均无积水,输尿管无扩张。术后随访3~12个月,患者无明显发热、腰痛及漏尿症状,行B超检查未发现肾周积液。

表1 临床资料

3 讨论

3.1 重复肾畸形发病特点

肾盂和输尿管重复畸形是一种较常见的先天性畸形,发生率约为0.8%,多见于儿童,女多于男,男女比率约为1∶2[2]。重复肾多数融为一体,表面有一浅沟,而肾盂、输尿管上端和肾血管可完全分开,自成一体。重复肾盂多位于正常肾盂的上方,重复肾畸形分为完全性重复和不完全性重复肾畸形。前者绝大多数符合Meyer-Weiger定律,多有重复输尿管异位开口且一般位于正常开口之下。男性多异位开口于后尿道,精囊、射精管、输精管等处,女性异位开口于尿道、阴道或前庭等处多见。患者常以尿路感染、腰部疼痛、尿失禁就诊,也有一部分患者直至因重复肾重度积水而就诊,易被误诊为肾囊肿。本组患者的病例特点:重复肾均位于肾上极,左侧7例,右侧5例。6例因腰痛就诊,2例因尿路感染伴反复发作的发热就诊,2例因查体发现肾积水就诊,1例因尿失禁就诊,1例因尿路感染伴重复肾下半肾正常输尿管结石就诊。

A:上半肾异常输尿管; B:将上半肾输尿管向下游离至最低位; C:寻找上下肾相应输尿管; D: 取出上半肾及其输尿管标本; E,F: 病理诊断结果。

图2 手术示意图及病理切片图

经后腹腔路径术后肠道功能恢复时间平均(53.4±16.2)h,经腹腔路径术后肠道功能恢复时间平均(62.3±12.7)h,P=0.034 4。

3.2 诊断

重复肾的诊断主要依赖影像学检查,B超用于临床诊断前,IVU被认为是发现和诊断重复肾的最有效方法,但多数重复肾有发育不全或功能损害,常显影不满意或不显影,即使显影,也常为下组肾盂及其相连的输尿管显影,而上组肾盂与扩张的输尿管难以显示。随着B超分辨率和灵敏度的提高,其能够弥补IVU的不足,主要征象为肾影增大,有高位肾积水改变,当显示两组分开的肾窦回声,明确其与输尿管的关系后,便可作出诊断[3]。CT扫描诊断重复肾畸形的敏感性优于超声和静脉尿路造影,常能清楚显示重复肾畸形的双肾及双输尿管,能判断尿路是否由梗阻存在,并有助于确定重复肾的输尿管开口是正常位置还是异位开口。MRU属无创性检查,兼具多维扫描及重建特点,能清晰显示全尿路影像,对重复肾及输尿管异位开口的诊断有较高的准确性、敏感性,故推荐重复肾输尿管畸形患者常规行MRU。我们对12例患者常规行B超、CT、IUV和(或)MRU检查,诊断效果较佳。

3.3 治疗

重复肾畸形无临床症状者且双肾功能良好者,无需治疗。如重复肾畸形的上半肾萎缩、无功能或肾功能严重损害,伴异位输尿管开口或输尿管囊肿,反复尿路感染、腰痛等症状,则考虑行手术治疗。传统治疗以开放手术为主,但创伤大,恢复慢。

以腹腔镜为代表的微创外科技术逐渐成为治疗泌尿系疾病的重要手段。与开放手术相比,腹腔镜手术具有创伤小、术中出血少、胃肠功能恢复快、住院时间短、患者术后恢复快、兼具美容效果等优点。目前,腹腔镜重复肾输尿管切除术在国内外均取得良好疗效[4~6]。

腹腔镜手术路径有经腹膜后、经腹腔两种,腹膜后腔镜治疗重复肾最早由Miyazato等[7]于2000年首先报道。与经腹腹腔镜相比,腹膜后腔镜具有对肠道影响小,术后麻痹性肠梗阻发生率低,术后并发尿漏、出血时,局限于腹膜后间隙等优点,目前已被国内外越来越多的医生所采用[5, 8]。本组12例结果表明,腹膜后腔镜在术中清晰的视野能更快地暴露肾蒂和重复肾血管、重复输尿管。由于无需进入腹腔,明显减少肠道损伤、腹腔感染、肠梗阻等并发症的发生概率,缩短术后肛门排气时间[9]。

后腹腔镜切除重复肾其关键技术之一在于术中分辨上下位肾的血液供应及辨认游离重复输尿管,需注意避免损伤下位正常肾的动脉供支。充分游离肾脏和肾门,显露肾动脉主干及其一、二级分支,是处理重复肾血管的前提,重复肾双肾盂血供彼此分开,重复肾供血动脉来源于肾动脉一、二级分支。上位肾肾动脉多在肾实质处才发出分支血管进入肾脏,多为一支,需在肾门处仔细游离肾脏各分支动脉,结合术前肾脏动脉CTA检查,初步确认上位肾脏供支血管。如仍不能确认,术中可对进入重复肾的目标分支动脉试行钳夹,以观察阻断血流后重复肾颜色的变化,来帮助辨认。观察对下位肾血运无影响后,用Hem-o-lok夹闭重复肾动脉分支并切断,较细的重复肾血管可用超声刀离断。上位肾血管完全阻断后,其缺少血液供应而呈暗红色,与正常下肾出现分界,通常重复肾交界处有一浅沟样标志,沿此分界切除重复肾。上述处理,保证正常下半肾全程无缺血,最大限度保留下半肾功能。

关于重复输尿管的处理:上半肾输尿管常走行于肾蒂血管与下半肾血管之间,后腹腔镜处理上半肾输尿管时有一定的优势,但需小心操作,避免损伤下半肾血管及输尿管,导致肾脏功能受损。其次,因上半肾输尿管与下半肾输尿管常包裹在共同的外鞘内,分离时需注意保护正常输尿管血供,尽量紧贴上半肾输尿管向下游离并于最低位切断,减少对正常输尿管的影响,避免正常输尿管缺血、狭窄等情况发生。重复肾切除的同时,是否同时切除重复输尿管,目前仍有争论[10]。国外有文献报道,如无特殊情况,输尿管残端可不予处理[11]。但上半肾输尿管常伴有扩张及膀胱输尿管反流等情况,因此我们主张将输尿管尽量向远侧游离后缝合结扎残端,以防尿液反流、感染等。术前于下位输尿管内放置输尿管导管,不仅有助于术中辨认下半肾输尿管,减少误扎的可能,而且在半肾切除缝扎后可通过其注入胭脂红、美蓝溶液,以排除下半肾集合系统损伤的可能[12]。Gibson切口在中下段输尿管切除中不离断肌肉,手术视野佳,缩短了手术时间,术后患者恢复快,具有微创、切口瘢痕小,兼具美容效果等优点[13]。

3.4 并发症及其防治

国内外研究显示重复肾上半肾切除术的主要并发症包括出血、漏尿、输尿管残端反复尿路感染、重复肾切缘囊肿形成、下位肾功能受损或缺失等。通过观察,我们发现其中主要并发症包括:①术中、术后出血。术中出血主要由于重复肾血管夹闭不全,未能分离分支血管,重复肾与周围组织粘连致密。术中预防的关键是确切结扎切断供应上半肾的动脉血供。对于术中辨别不清,难以确认,术后出现严重出血者,则可以在DSA监视下行选择性动脉栓塞。②尿漏。原因可能与重复肾残留较多,持续分泌尿液有关[14]。持续尿外渗还可形成假性尿性囊肿,其形成原因可能为上半肾残余的肾单位,在上半肾切除、压力降低后,通过周围一些小的冠状血管供应,分泌大量尿液,积聚于原上半肾位置,经炎症刺激后纤维组织增生包裹后形成。在B超或CT引导下经皮留置引流管可能使患者免于再次手术。

总之,腹腔镜下半肾、输尿管切除治疗重复肾畸形是一种安全、有效的手术方法,具有微创、出血少、恢复快等特点。与经腹腔途径腹腔镜上半肾切除术相比,经后腹腔镜上半肾切除术能更能快速寻及上半肾及输尿管,术后患者肠道功能的恢复较快等优点,更符合微创外科快速康复理念。