科技型人才聚集与高新产业协同度研究

2018-08-11徐思思张红方

徐思思 张红方

摘要:科技创新人才聚集在国家乃至地区的经济社会发展中起着越来越重要的作用,已经成为高新产业的重要推动力量。通过构建人才集聚效应及高新产业发展水平的协同度模型,以武汉市作为实证分析得出武汉市当前科技创新人才聚集效应与高新产业发展尚未进入成熟的协同状态,仍处在初步阶段。基于二者协同度的实证数据提出针对性地提升二者协同度的对策与建议。

关键词:科技型人才;聚集效应;高新产业发展;协同度

中图分类号:G311

文献标识码:A DOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2018.02.0018

国家实施创新驱动发展战略关键在于依靠科技人才,而人才聚集是实现人才资源优化配置的前提条件[1]。党的十八届三中全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,《决定》明确提出建立集聚人才体制机制,择天下英才而用之。通过人才集聚驱动,可以把经济发展中所需要的优秀人才集中,发挥人才集合创造效应,以实现人才价值,促进生产和经济的高速增长。同时,在十八届三中全会中把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,同时也进一步落实深化“火炬计划”在高新产业重点企业中的落地实施,这无疑是对高新产业发展的强力支撑。然而就目前来看,将人才聚集效应与高新产业的发展作为整体研究的文献主要集中于单向研究,同时在研究方法上也较为单一,大多是采用理论研究,定量分析中主要采用主成分分析法将不同城市作为横截面来作为实证对象[2]。因此,本文尝试采用协同度模型,有针对性地就武汉市科技型人才聚集情况与当地高新产业的发展来展开实证研究,就其协同度数据进行深入剖析,并提出相应的对策与建议。

一、 武汉市人才聚集效应及高新产业发展现状

武汉市作为国家创新型试点城市,一直以来高度重视高新技术人才的引进和培育,从海内外聚集了一大批高层次人才到武汉创新创业,探索出了一条以科技人才引领创新驱动的科学发展路径。截止到2014年,武汉人才聚集总量达到214.7万人,拥有院士61人,中央“千人计划”地区入选218人,国家“万人计划”20人,省“百人计划”武汉市入选137人。武汉市大力实施“黄鹤英才计划”、“3551 光谷人才计划”、“青桐计划”、“青年科技晨光计划”等各类人才计划工程。自推出“3551”计划以来,东湖高新区已引进海内外团队2 000多个、聚集高层次人才6 000多名,近5年增加量是前20年总和的两倍,强势助力武汉高新技术产业发展。

(一)武汉市科技人才集聚效应及高新产业发展迅速

武汉市科技人才资源及高新产业增长迅速。截至到2014年底,武汉人才总量达到214.7万人,2013年全市研究与技术开发机构全年职工总数33 186人,其中R&D;人员9176人,比2012年增加99人,同比增幅1.09%;R&D;人员折合全时工作量7983人年,比2012年增长0.99%。2009—2013年,R&D;人员及R&D;人员折合全时当量逐年递增,其中2011—2012年增幅较显著(见图1)[3]。目前,武汉科技创新人才还呈现集聚趋势。据《中国人才集聚报告(2014年)》显示,在高端人才总数集聚度方面,武汉在全国省会城市及副省级城市中排名第2位,仅位居南京之后;在人才综合集聚度方面,武汉排名第4位,位居广州、深圳和南京之后。科技人才结构档次不断提升。国家、省、市有突出贡献中青年专家581人,享受国务院、省市政府特殊(专项)津贴人员2 384名,培养国家、省、市人才工程(第一、二层次)人选356人,武汉入选106人[4]。

2015年,从产业上看,武汉实现高新技术产业总产值为6 747.79亿元,增长20.4%;高新技术产业增加值2 031.94亿元,增长19.5%。从企业数量上看,武汉市共有高新技术企业1 113家,较2013年900家相比,新增213家,增加率为23.67%。从国家級科技企业孵化器数量上看,武汉市2015年共有22家国家级科技企业孵化器,国家863计划成果产业化基地10个[5]。

(二)科技人才聚集高新产业比例不断增加

以创新基地为载体,依托产学研合作培养机制,凝聚科技创新人才,促进产学研合作。截止到2013年,武汉拥有各类研究与开发机构98家,建有国家实验室1个,国家重点实验室21个,国家工程实验室3个,企业国家重点实验室3个,国家级工程(技术)研究中心26个,国家级企业技术中心23个。在武汉的国家重点实验室、工程技术研究中心等国家级创新平台数量位居中西部地区之首。以科技项目为纽带,强化科技创新人才培养。采用“人才+项目”的培养模式,根据不同项目特点,对不同类型的科技创新人才进行重点培养。以科技奖励为依托,加强科技创新人才激励。2013年武汉地区总计有30项成果获得国家科技奖励,其中特等奖1项;总计有244项科技成果获得湖北省科技奖励(见图3)[6]。通过颁发武汉市科技进步奖、武汉市科技重大贡献奖等奖项来调动广大科技创新人才的积极性。以国际科技合作为平台,加强科技创新人才引进。2013年武汉国家卫星产业国际创新园被科技部认定为国际科技合作基地,能充分利用全球科技创新资源,加强协同创新,吸引大批卫星领域的国际高端科技人才来汉创新创业。

随着武汉市高新技术园区的不断发展,武汉高新产业的发展也随着经历了不断优化与集聚。从产业结构上看,武汉市高新产业呈现出产品领域相对集中的现状。

2014年,武汉高新技术产业产值及增加值主要由电子信息、先进制造和新材料三大领域所贡献,其产值总额为5 310.24亿元,占比90.1%,并且较上一年度完成增加值为1414.82亿元,占比增加值的89.7%。其中,电子信息行业的产值有增加值分别为1 832.67亿元和488.53亿元,占比分别为31.1%和31.0%;先进制造行业实现产值及增加值2 674.81亿元和754.70亿元,占比分别为45.4%和47.8%;新材料领域实现产值及增加值802.76亿元及171.59亿元,占比分别为13.6及10.9%。

(三)科技人才聚集与高新产业协同发展环境政策不断变化

武汉市制定了一系列加强人才工作的政策法规,先后出台了《武汉市科技创新促进条例》、“汉十条”、“黄金十条”等系列政策,为激发科研人员创新力、加大科研成果产出,提供了坚实的保障。以科技投融资平台为依托,支持科技创新人才创新创业。综合运用引导基金、风险补偿、贷款贴息、科技保险等科技金融产品,引导和鼓励金融机构和社会机构加大对科技型中小企业的投入,为科技创新人才在汉发展营造了良好的环境。大力实施加强人才工作的战略工程,政府不断加大对各类人才的培养力度,实施“黄鹤英才计划”、“3551 光谷人才计划”、“青桐计划”、“青年科技晨光计划”等各类人才计划工程,为各类人才的成长开拓渠道。自推出“3551”计划以来,东湖高新区已引进海内外团队2 000多个、高层次人才6 000多名,近5年增加量是前20年总和的两倍,在人才引进和活力激发方面形成了良好的态势。我市也加大了对科技创新人才开发与培养的投入力度,2013年全市R&D;经费内部支出预计257亿元,占GDP比重达2.74%,比2009年增加139亿元,比重增加0.18个百分点。2009—2013年我市R&D;经费内部支出每年都在递增,平均增长量为34.8亿元,R&D;经费内部支出占GDP的比重除了2010年略有降低外,其余年份都稳定增长(见图4)。

二、人才聚集效应与高新产业发展的协同度评估体系构建

对于人才聚集效应与高新产业协同程度的评估,首先要明确其行为评价的目标和对象,在本研究中,笔者通过调研和专家咨询后认为,对于人才聚集效应与高新产业协同程度进行评估分析,需要将高新产业与人才聚集程度作为双主体当作切入点,对高新产业的发展各方面及人才聚集效应的两个子系统的协同程度进行深入分析。本文根据以下原则来对该协同度进行考察评估:一是全面性原则。在构建评价指标的过程中,不仅要结合一般行业的评估特征,还要具有全面性即囊括高新产业的自身特点。二是层次性原则。在评价原则中需要透过其表面来探析高新产业发展与人才聚集效应的本质关联,通过这些指标的选取来反映人才聚集效应与高新产业从宏观到微观,从点到面的协同发展情况。三是可操作性原则。对于人才聚集效应与高新产业协同程度的评估要符合可操作性原则,无论是在评价方法的选择上还是在评价指标的选取上都要具备可操作性[7]。

(一)指标体系构成

目前,鲜有学者运用协同度模型对人才聚集效应与高新技术产业发展这一复合系统进行实证研究,因为在本文的指标选择上有一定难度。但是对于子系统各指标选择的科学性及适用性直接影响到了对于武汉市两个子系统的协同水平的识别与分析。因此,根据上文提到的三大原则并结合现有文献研究及两个子系统的内涵本质及数据的可获得性进行了指标的选择。

具体而言,本文所指的高新技术产业采用的是国际上惯用的产业标准来界定,即该行业的技术密集度及复杂度。根据我国高新技术产业与其他产业的不同点,即知识或技术密集程度高、基本密集程度高、经济效益好和产品渗透性强的特点并结合已有的关于高新技术产业发展的研究,从三个视角选定了衡量高新技术产业发展的序参量,即高新技术产业创新能力、高新技术产业竞争力和其可持续发展能力。同时,将三个序参量细化为9个二级指标。具体指标如表1所示:

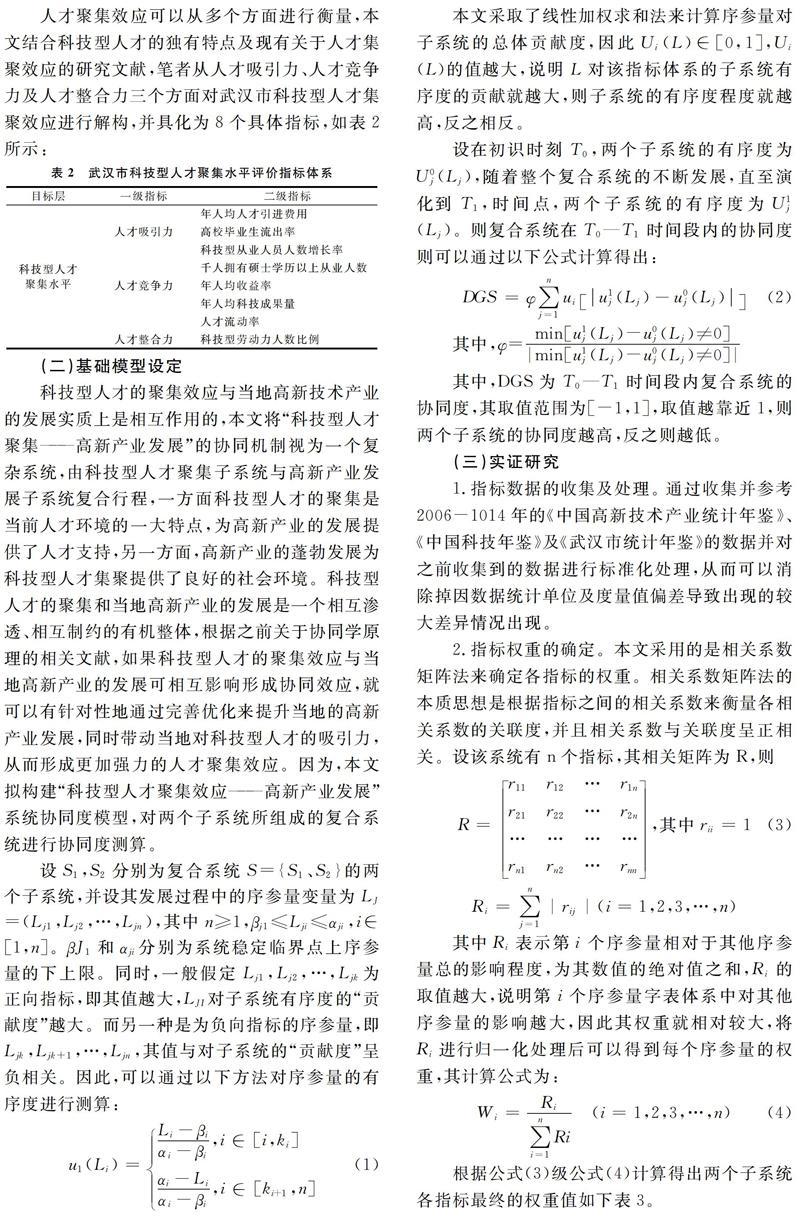

人才聚集效应可以从多个方面进行衡量,本文结合科技型人才的独有特点及现有关于人才集聚效应的研究文献,笔者从人才吸引力、人才竞争力及人才整合力三个方面对武汉市科技型人才集聚效应进行解构,并具化为8个具体指标,如表2所示:

(二)基础模型设定

科技型人才的聚集效应与当地高新技术产业的发展实质上是相互作用的,本文将“科技型人才聚集——高新产业发展”的协同机制视为一个复杂系统,由科技型人才聚集子系统与高新产业发展子系统复合行程,一方面科技型人才的聚集是当前人才环境的一大特点,为高新产业的发展提供了人才支持,另一方面,高新产业的蓬勃发展為科技型人才集聚提供了良好的社会环境。科技型人才的聚集和当地高新产业的发展是一个相互渗透、相互制约的有机整体,根据之前关于协同学原理的相关文献,如果科技型人才的聚集效应与当地高新产业的发展可相互影响形成协同效应,就可以有针对性地通过完善优化来提升当地的高新产业发展,同时带动当地对科技型人才的吸引力,从而形成更加强力的人才聚集效应。因为,本文拟构建“科技型人才聚集效应——高新产业发展”系统协同度模型,对两个子系统所组成的复合系统进行协同度测算。

(三)实证研究

1.指标数据的收集及处理。 通过收集并参考2006-1014年的《中国高新技术产业统计年鉴》、《中国科技年鉴》及《武汉市统计年鉴》的数据并对之前收集到的数据进行标准化处理,从而可以消除掉因数据统计单位及度量值偏差导致出现的较大差异情况出现。

2.指标权重的确定。本文采用的是相关系数矩阵法来确定各指标的权重。相关系数矩阵法的本质思想是根据指标之间的相关系数来衡量各相关系数的关联度,并且相关系数与关联度呈正相关。设该系统有n个指标,其相关矩阵为R,则

根据公式(3)级公式(4)计算得出两个子系统各指标最终的权重值如下表3。

3.实证结果。由于子系统内各指标量纲具有差异性,因此在对各指标的原始数据进行无纲量化处理后,再根据上文确定的各指标权重,运用公式(1)分别计算出2006-2014年武汉市科技型人才聚集有序度子系统及武汉市高新产业发展子系统的有序度,结果如表4和表5。

基于以上通过相应的计算公式得到2006-2014年武汉市高新技术产业发展子系统和科技型人才聚集子系统的有序度后,根据协同度计算公式(2),最终可以计算求得武汉市高新技术产业发展与科技型人才集聚两子系统的整体协同度U,具体结果见表6。

从上述论述中可以看出,武汉市高新技术产业子系统的有序度整体呈现出上升状态,在2007-2009年出现回落,但在之后处于稳定上升状态,并在2011-2012年达到增加的峰值。就武汉市人才聚集子系统的数值变化上来讲,前几年涨幅较为平缓,再2010-2011年出现快速增长。

由图5可知,武汉市高新产业与人才聚集协同度的整体协同度均在[-0.05,0.412]之间震荡,两个子系统协同水平较低。虽然为二者尚未进入成熟的协同状态,仍处在初步阶段,但其趋势明显呈现增长态势。并在2014年达到0.417的协同度进入弱协同状态。通过实证研究结果及相关文献的研究可知,武汉市人才集聚与当地高新产业发展协同程度较低的主要原因在于以下几个方面:

一是科技人才资源的结构性矛盾比较突出,不足以支撑武汉产业经济大发展。科技创新人才在高等院校多,在企业少。相比于深圳90%以上的研发人员集中在企业,武汉地区企业中的R&D;活动人员仅占总数的38% 。同时,武汉地区产业一线领军人才的集聚程度不高,中央“千人计划”专家大部分集中在高校和科研院所工作,能够在武汉产业一线创新创业的“千人计划”专家仅仅39名,与南京的243人、苏州的95人相比,差距明显。高校的研究工作多数倾向于基础理论研究或者是为研究而研究,导致产学研结合程度不高,创新成果转化率偏低,尚未形成以企业为主体的创新局面,不能为武汉产业技术进步与经济大发展提供强大的动力。

二是与沿海发达城市相比,武汉科技创新人才市场意识较弱。市场意识是指按市场需求变化谋生产,按市场经济规律谋发展的意识。武汉科技创新人才的市场意识与沿海发达城市相比是偏低的,他们不能在事业单位和企业间进行合理流动,将自己的科研成果推向市场的主动性、积极性不够。据统计,武汉2010—2013年间有科技机构的企业均低于12%,而深圳这一比例高达90%,差距悬殊。直接导致无法有效实现科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接,从而使得科技进步对经济增长的贡献度不足。

三是科技成果转化率长期偏低。以技术合同成交额为例,虽然2013年武汉技术合同成交额同比增长达60.92%,迎来新的突破,但是与北京、上海等发达城市相比仍然存在巨大的差距。2011—2013年这三年间,武汉的技术合同成交总额均不到北京技术合同成交总额的10%(见图8)。2010—2012年,武汉地区高校技术合同成交数占全市比重为51.19%,而技术合同成交额占全市比例为26.17%,反映出武汉地区高校技术合同转让虽然数量较多,但其规模较小。近三年来,武汉地区高校四类技术合同中,技术转让类合同很少,其合同数、合同成交额分别仅占总数的1.22%、2.79%。由此可见,高校成果直接转让明显偏低。

三、提升武汉市人才集聚效应与高新产业发展协同度的对策

(一)优化校企人才分布,推进企业科技创新人才建设

围绕武汉市创新型企业建设和提升企业核心竞争力的需要,加大企业科技创新人才建设力度,重点培养以企业家为代表的经营管理人才、以首席专家为代表的科研科技创新人才和以高级技工为代表的技术人才。建立政府扶持、高校带动、企业协同的长效机制,加大对企业科技创新人才建设的经费支持;以武汉市产业技术研究院、高新园区、行业龙头或骨干创新型企业为主要依托,通过政府引导构建产业技术创新战略联盟,运用市场化机制集聚科技资源优势力量,开展行业共性技术、核心关键技术的联合攻关,推动企业科技创新能力和人才建设共同发展;强化产学研协同创新,加强高校、科研院所、企业之间的人才交流,充分发挥校企共建研发中心的作用,实施校企合作项目,帮助企业学习掌握先进理论与科研技术,提升创新能力;选派科研能力强、实践经验丰富的专家、教授和创新团队进驻企业,结合企业产业现状和未来需求进行科技研发与创新,培养具有国际视野、战略思维、创新能力的创新工程师和应用研发团队。

(二)加大科技创新人才开发与培养的经费投入

政府应该牢固树立人才资源是第一资源的观点,重点保证对科技创新人才发展的投入,确保教育、科技支出增长幅度高于財政经常性收入增长幅度,卫生投入增长幅度高于财政性支出增长幅度,逐步加大科技创新人才计划经费占科技计划经费的比重,切实保障实施科技创新人才工作的需要,提高人才投入效率。拓宽科技创新人才投入渠道,积极争取国家对我市科技创新人才发展的资金和政策支持,引导和鼓励各类社会机构投资我市科技创新人才开发,充分发挥企业作为科技创新人才培养与使用主体的作用,鼓励企业加大对科技创新人才建设的投入,支持企业和社会组织建立人才发展基金,多渠道吸引和募集社会资金。完善分级分类人才资助体系,有效整合人才资金,保障人才发展重大项目的实施。加强政府引导,适当调整财政税收政策,采用优惠措施,加大企业研究开发、职工培训投入力度。建立人才资金管理制度,加强人才资金动态管理和审计监督。

(三)完善产学研协同创新机制,促进各人才建设主体协同聚集

强化企业、高校、科研院所、政府、金融机构、中介服务机构等协同创新主体之间的沟通与合作,实现技术、人才、信息、资金和管理等创新要素的有效整合,建立产学研协同创新的长效机制,推动各创新主体内部和整个社会科技创新人才进步[8]。深化科研院所改革,加快推进应用型技术研发机构的市场化、企业化。鼓励引导应用型、面向产业的科研院所和高校围绕企业开展研究,想企业所想,解企业所困,更多地为企业提供支撑和服务。深化技术开发类科研机构企业化转制改革,提高转制院所行业关键共性技术的供给能力和产业化能力。健全科技创新人才流动和考评机制,鼓励科研院所、高校和企业创新人才开展双向交流。强化武汉市政府的政策指导、金融机构的经费支持和各类中介服务机构的协同配合,进一步推进产业技术创新战略联盟建设,完善运行机制,促进各类技术创新主体在战略层面上有效结合,建立“联合开发、优势互补、利益共享、风险共担”的技术创新合作。

(四)优化科技创新人才创新创业激励政策

坚持高端引领、以用为本原则,消除人才流动政策性壁垒,加强人才市场建设,优化人才资源配置。实施人才创新创业扶持奖励政策,健全技术要素参与分配制度,落实《促进高校、院所科技成果转化暂行办法》(简称“科技十条”)政策,促进科技成果的转化。科技成果转化所得净收益按照不低于70%的比例归参与研发的科技人员及团队所有;允许高校及科研机构与科研人员共享科技成果所有权;支持高端人才和大学生创新创业,允许高校教师在汉创办企业并持有股份,促进创新创业要素的高校流动配置。完善财政性创新创业资金的使用机制,集中资金对重点产业和关键技术创新提供支撑,充分发挥政府在投入中的引导作用,通过财政直接投入、税收优惠等多种财政投入方式,增强政府投入调动有关科技资源配置的能力。推进校地、院地合作,在人才培训、对外合作交流、共建创新创业载体、共享科技公共服务平台、构筑院校专家与社会各界交流平台等方面进行全面合作。

[参考文献]

[1]潘康宇,赵 颖,李丽君.人才聚集与区域经济发展相关性研究:以天津滨海新区为例[J].技术经济与管理研究,2012(10):104-107.

[2]彭树远,牛冲槐.给予人才聚集视角的知识螺旋过程研究[J].科技管理研究,2014(3):165-170.

[3]刘泽双,张平平,熊国强.跨省际区域人力资源开发协同度预测[J].统计与决策,2016(22):76-79.

[4]王 勇, 科技型人才集聚效应的实证研究:基于江苏的数据[J].科技管理研究,2011(5):153-157.

[5]修国义,韩佳璇,陈晓华.科技人才集聚对中国区域科技创新效率的影响:基于超越对数随机前沿距离函数模型[J].科技进步与对策,2017(10):36-40.

[6]王 忠,朱佩仪,刘 军.中美科技人才集聚政策比较研究[J].自然辩证法研究,2016(9):60-66.

[7]牛冲槐,江海洋,硅谷与中关村人才聚集效应及环境比较研究[J].管理学报,2008(3):396-400.

(责任编辑 王婷婷)