论民族地区高校旅游管理专业课程体系的重构

——以西藏大学为例

2018-08-06罗许伍董瑞霞仲方敏

◆罗许伍 董瑞霞 仲方敏

近年来,民族地区旅游业得到了快速发展,但本土化旅游人才短缺,供需错位现象很普遍。这对民族地区高校旅游人才培养提出了新的挑战。民族地区高校旅游管理专业课程体系的重构,对解决本土化旅游人才短缺与人才供需错位矛盾有着重要的现实意义。本文将以西藏大学为例,对民族地区高校旅游管理专业课程体系重构进行探讨。

一、课程体系现状与问题

(一)现状

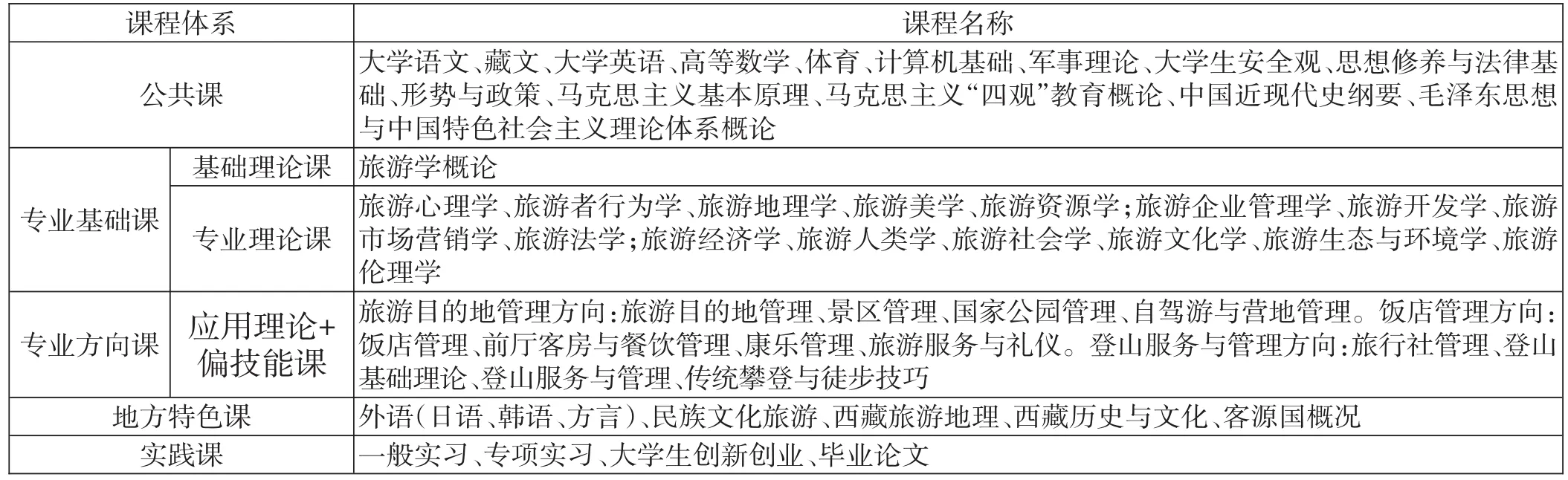

依据西藏大学旅游管理专业培养方案,课程体系包括公共基础课18门次(50学分)、专业基础课13门次(51学分)、专业方向课18门次(35学分)、通识教育课5门(10学分)、实践教学课3门(36学分),再加上实习与毕业论文。详见表1。

表1 西藏大学旅游管理专业本科课程体系(2014年)

(二)问题

课程体系的主要问题表现在:一是课程数量过多。课程达57门次,扣除实习与毕业论文写作时间,平均每学期要开设超9门。二是专业基础课单薄。由于受教育部对旅游管理专业定位的影响,课程体系依然是以工商管理为基础构建的,致使经济类、管理类课程多,旅游专业基础课少,大有“耕了别人的田,慌了自己的地”之嫌。学生学到的经济学、管理学知识一大堆,而旅游知识很少,学生缺乏自信与竞争力。三是专业方向课不像方向课。如旅游管理方向,除了旅游规划与开发、景区景点管理与方向有关外,其余都不是专业方向课。甚至把明显属于地方特色课的西藏传统文化、西藏旅游资源概论当作方向课。四是课程体系缺乏本土化特色,与本土化应用型人才培养目标达成度低。虽然开设了两门地方特色课,但对西藏当前与未来旅游发展趋势和人才需求把握不够,缺乏相应的课程支撑。

二、原因分析

一是对培养目标定位与西藏区情把握不准。一方面,认为旅游是综合性的,需要培养复合型旅游人才[1];同时旅游专业应用性很强,也需要培养应用型人才,于是提出要按照“宽口径、厚基础、强技能”等要求来设置课程。实际上这种培养模式已不能适应旅游行业的专业化要求。[2]同时本地生源多,基础差,难以培养成复合型人才。另一方面,对西藏旅游发展趋势与人才需求把握不够,课程体系与人才需求匹配度低。

二是课程体系没能与时俱进。随着旅游学科发展与地位的提升,旅游管理专业课程体系应与时俱进。一方面,经过几十年的发展,旅游学基本成学,初步形成了独有的概念体系[3],旅游领域也有了自己独特的理论。[4]同时基于核心概念与基础理论的教材也逐渐完善。课程体系需要及时更新有关知识与理论。另一方面,旅游学科,2012年从工商管理下属的二级学科提升为与工商管理并肩的一级学科。这要求要以旅游管理一级学科为基础重构专业基础课体系,而不能像原来那样,以工商管理为基础设置课程体系,突出了“工商”管理属性,而忽略了旅游的“非惯常环境”,导致学生所学专业知识缺乏行业针对性。[5]

三、课程体系重构

(一)重构的西藏背景、依据与方向

一方面,随着西藏旅游的快速发展,人才需求量大,且类型与层次呈现多样化。尤其随着全域旅游的推进,旅游与其他行业融合发展,将会激发大量的旅游人才需求。[5]但另一方面,无论是旅游行政管理与旅游职业经理人才,还是旅游专业技术人员;抑或是旅游企事业单位的服务技能人员[6],西藏都相当缺乏。建设重要世界旅游目的地的西藏,不仅需要懂外语、懂专业,而且更需要懂地方知识的各类旅游人才。而原有以工商管理为基础构建的、缺乏行业针对性与地方特色的课程体系难以培养西藏旅游发展所需的多种人才。

课程体系重构要考虑旅游高等教育定位、学科发展以及培养目标的约束。高等教育定位会影响理论与技能课设置的比重。作为本科层次的西藏大学应倾向于理论教育多一些,不宜定位于管理与服务技能的职业教育。学科发展决定理论课设置的范围。围绕旅游管理核心研究内容形成的理论课应是本科旅游管理专业都要开设的。培养目标是制订培养方案的统领。考虑到本科四年里只有不到两年专业课时间,本地生源居多且基础差,西藏大学旅游管理专业不宜定位于培养复合型人才,而定位于本土化应用型旅游专业人才比较合适。

西藏大学旅游管理专业建设依托的背景、师资力量、学生基础等与内地高校相比,均有明显的差异与差距。只有以培养服务地方旅游发展、扎根民族地区的本土化人才为目标,谋求特色化发展,才具有竞争力。因此,特色化是课程体系重构的方向。

(二)课程体系的重构

依前述观点,课程体系可调整为:公共课、专业基础课、专业方向课、地方特色课和实践课。详见表2。

表2 西藏大学旅游管理专业课程体系

首先,公共课应与时俱进。随着网络技术的发展,学生人身与财产安全问题尤为突出,可增加安全观教育方面的课程。另外像西藏等地处反分裂前沿的民族地区,应增加或完善爱国主义教育的课程。

其次,对于专业课,依据申葆嘉提出的旅游理论包括基础理论、专业理论和应用理论[7],可把基础理论和专业理论课归入专业基础课,应用理论与偏技能性的课归入专业方向课。结合当前学科发展,基础理论课应是旅游学概论。专业理论课可归纳为:一是围绕旅游者活动的,如旅游心理学、旅游者行为学、旅游地理学、旅游美学、旅游资源学;二是围绕旅游产业活动的,如旅游企业管理学、旅游开发学、旅游市场营销学、旅游法学;三是围绕旅游影响的,如旅游经济学、旅游人类学、旅游社会学、旅游文化学、旅游生态与环境学、旅游伦理学。应用理论课,如旅游目的地管理、饭店管理、旅行社管理等。

再次,地方特色课主要目的是服务于地方旅游发展,培养具备地方知识的本土化人才。可考虑两个方面:一是服务于入藏游客。为了提升游客体验质量,可开设西藏旅游地理、西藏历史与文化、高原健康医学、客源国概况等。由于学生既要立足在本地工作,又要为游客服务,故需要懂藏语、汉语、外语。外语应根据服务游客原则,而不是统一开设英语。西藏主要客源国是日本和韩国,可开设日语、韩语供选择。针对国内经济发达地区的客源,也可开设方言如粤语、闽南语、上海话等。二是服务于西藏旅游发展。西藏拥有独特的民族文化与宗教文化,游客跨文化交流频繁,民族旅游发展也有其特殊性,可开设民族文化旅游课。随着生态文明建设,国家公园体制将会进一步落实。西藏早些年就在积极探索国家公园建设,可开设国家公园管理课。近些年,西藏得到众多自驾游爱好者的青睐,自驾营地的建设也在积极推进,可开设自驾游与营地管理课。此外,西藏拥有众多高海拔雪山,是登山爱好者的摇篮,登山旅游独具优势与潜力,可开设登山服务与管理课。

最后,对于实践课,目前实习方式是集中实习,时间长达5个月,可选择地点有限,实习内容侧重于服务技能,不利于应用型人才的培养。因此,实践课可调整为:一般实习、专项实习、大学生创新创业与毕业论文。一般实习是分散式的,内容可多样化,如旅游市场调研、旅游行业调查、旅游线路考察与设计等。目的是让学生了解、认知旅游与旅游业,培养专业认同感。专项实习依专业方向进行,选择相应的实习地点,培养专业知识应用能力与技能。大学生创新创业应纳入实践课,主要培养学生创新创业能力,是培养应用型人才的重要途径。