集体心理所有权的生成机制与作用机理

——基于多层次整合的理论模型构建

2018-08-06李燕萍

李燕萍,梁 燕

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

一、 引 言

随着互联网经济的快速发展与市场竞争的日趋激烈,组织变革与并购频繁发生,新型雇佣模式不断涌现,加之近期国有企业改革不断深入,国有股减持与企业股权多元化,使得员工持股计划成为国有企业改制采用的主要方式。在这种情况下,如何提高员工的主人翁意识与忠诚度,进而增进员工提高绩效的积极性已成为企业管理者面临的重大难题。

已有研究表明,员工持股带来的正式所有权需要通过心理所有权的形成才能影响员工产生积极的态度与行为[1]。心理所有权被认为是解释“如何让员工(代理人)像‘主人翁’(委托人)那样行动”这一问题的关键。而随着团队日益成为企业运营及创新创业等的主要形式,“如何让员工像‘主人翁’那样行动”的问题就转变成了“如何让集体成员共同像‘主人翁’那样行动”的问题,由此便需要产生集体层面的心理所有权[2][3]33。作为一种团队成员对共同目标物的集体性占有感[4]812,集体心理所有权(Collective Psychological Ownership,CFO)能够通过提高成员对团队的承诺感与责任感来维护团队的声誉,改善团队工作等[3]34[4]825,因此促进集体心理所有权的产生并运用集体心理所有权来解决如何增强集体成员对企业或团队的共同“主人翁意识”的问题具有重要价值与意义。

已有研究基于社会认同理论提出了集体心理所有权的存在,包括团队集体心理所有权[4]811与家庭集体心理所有权[5]142两个方向,但却并未基于该理论进一步发展其生成与作用机制。其中,家庭集体心理所有权(F-CPO)反映了家庭对企业的影响力和与企业互动的影响力,是家族企业的程度指标[5]139,并非本文要研究的方向。而团队集体心理所有权方向的研究当前仍集中于理论推导,探讨了集体心理所有权的生成机制、影响因素与结果变量等。少数研究实证探讨了集体心理所有权对个体知识共享行为[6]、组织承诺与组织公民行为[7]69的促进作用以及集体心理所有权在成员对目标物的投入,亲密了解与积极的团队成果(例如对团队效能、离职倾向以及对共享工作产品的主张意图)之间的中介作用*该观点来自Giordano等(2016)的会议论文《Antecedents and consequences of Collective Psychological Ownership》。但是,现有研究对集体心理所有权前因的研究仅提出了可能的影响因素,既未详细构建其生成机制,也未区分不同层次的差异,而对其作用结果的探讨,虽然区分了不同层次,但仅笼统地提出了其可能的结果变量,并未全面构建其作用机制,由此现有研究也无法有效解释“团队中集体心理所有权在哪些前因的影响下如何产生以及可能会如何影响团队成员的心理、行为与团队产出”的问题,也进一步限制了集体心理所有权研究的发展与在实践中的应用。

社会认同理论认为,个体对群体的认同是群体行为的基础,个体通过社会分类,对自己所属的群体产生认同,并产生内群体偏好和外群体偏见[8],从而对自身所属的群体在认知、情感与行为上产生偏向性。同时,集体心理所有权作为一种团队成员的共享认知,其生成与对成员心理、行为等的影响本质上是一种团队互动过程,符合“输入-过程-输出”的作用机制。因此,本文围绕“团队中集体心理所有权如何产生及其所激发的团队成员主人翁意识如何影响对成员的心理、行为及产出等产生影响”的问题,从社会认同理论与团队互动过程理论出发,通过文献研究,探讨了集体心理所有权的生成与作用机制中存在的中介与调节,构建了一个集体心理所有权生成与作用过程的多层次的整合模型,以丰富集体心理所有权影响效应过程机制,并为未来的实证探索提供了一定的理论方向。

二、 集体心理所有权的生成机制与主效应

集体心理所有权怎样产生及其主要会产生哪些结果?现有研究基于社会认同理论提出了集体心理所有权,并分析了其可能的影响因素与产出[3]34[4]824-826,但并未梳理这些影响因素之间的逻辑关系与来源层次,也未系统构建集体心理所有权的生成机制。本文通过对已有文献与相关理论的分析发现,集体心理所有权具有多层的前因与主效应。

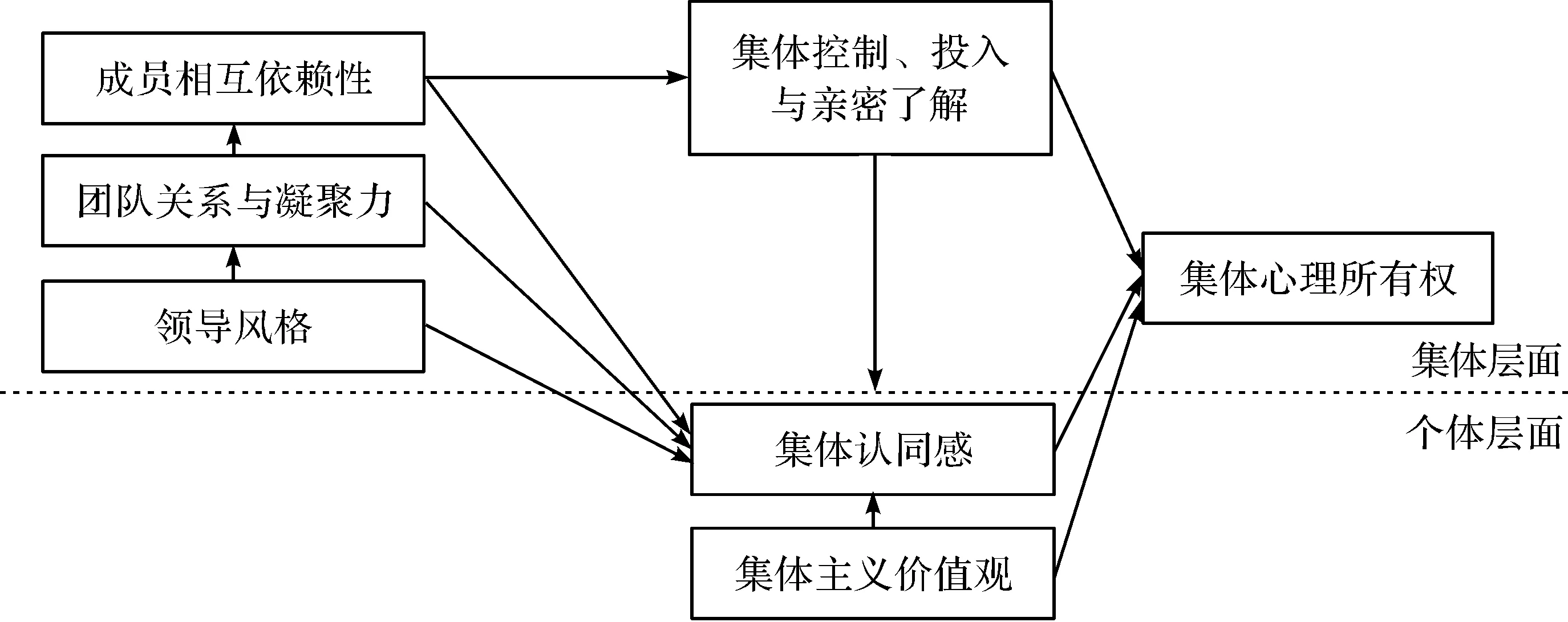

(一) 集体心理所有权的多重前因与生成机制

在个体层面上,集体心理所有权是由个体心理所有权转化而来,其产生主要受到个体的个人/集体主义价值观[3]34、集体认同感[9]646等因素的影响。整合已有研究,本文认为,相比于个人主义价值观而言,拥有集体主义价值观的团队成员更看重团队归属和重视团队精神[4]820,更易对团队产生集体认同感。拥有集体认同感的个体会认为自身属于某一社会团体并意识到身为团体成员会带来的情感和价值[9]646,从而促进团队成员对团队及其目标物产生这是“我们的”共同认知[3]33,促进集体心理所有权的产生与发展。

在集体层面上,整合已有研究,本文发现团队成员相互依赖性[3]34[4]820、团队关系与凝聚力[4]821、领导风格[7]68等因素会通过影响团队成员的集体认同感进而影响集体心理所有权的产生。具体来说,在任务、目标、反馈以及结果上的高度相互依赖的团队,会要求集体成员更多地以团队形式完成任务,相互协调和配合,共同实现较高绩效,从而促进了成员对目标物的集体性控制、亲密了解与投入[3]33,进而极大地提高了团队成员的集体认知,更易产生集体心理所有权感。而在一个关系紧密、凝聚力较强,成员之间更加愿意花费时间精力去相互交流了解[10]的团队中,成员也会产生较高的集体认同感,更愿意作为团队一份子存在,从而促进了集体心理所有权的产生[3]34。此外,不同的领导在领导过程中会表现出交易型与转换型两种领导力[11],其中,转换型领导通过为组织制定明确的愿景,以更高的理想与价值观激励下属,引导下属共同努力实现组织目标,从而促进组织成员形成集体认同感与凝聚力,有助于集体心理所有权的产生。集体心理所有权的多层次生成机制,如图1所示。

图1 集体心理所有权的生成机制

(二) 集体心理所有权的主效应

根据已有研究,集体心理所有权能够让团队成员将目标物视为“我们”的延伸,通过提高成员的团队承诺和责任感,促使团队成员为了维护其团队身份、团队声誉而做出改进自身工作,承担个人风险或做出个人牺牲等利他行为[3]34[4]825,进而可能会对成员个体绩效与团队绩效产生重要影响。这说明集体心理所有权存在个体与团队两个层面的不同影响。此外,基于社会认同理论,团队成员的集体心理所有权感作为一种对团队及其目标物所有权的一种集体认同感,能够让团队成员产生内群体偏好与外群体偏见,从而对群体内成员及目标物产生积极的认知、情感与行为,并对群体外成员等产生消极的认知、情感与行为,由此便说明,集体心理所有权的结果包括积极与消极两个方面。积极的结果主要发生在本团队内部,而消极的结果则主要发生于与团队外部目标物之间的互动过程中。因此,团队成员的集体心理所有权感主要可产生以下结果:一是在个体层面,集体心理所有权可以产生高角色内绩效[4]825、良好的组织公民行为[7]69、控制与标识导向的领地行为[12]、低异质性水平[4]825、心理授权[13]、基于组织的自尊[16]、低离职倾向[4]825、工作满意、组织承诺以及基于自豪感的团队内分享等积极结果[4]825;二是在集体层面,可能的积极结果主要包括团队心理安全感[4]826、团队学习[15]、团队效益[4]826(group effectiveness)与团队效力[4]827(group potency)、保护性与促进性领地行为[4]827。至于消极影响,集体心理所有权会导致对其他团队的防御性领地行为[16],拒绝分享与知识隐藏等消极行为[4]825,从而不利于不同团队之间的合作。而在本团队内部,由于团队成员对现有团队的高度认同感,则会对本团队变革产生一定的阻碍作用[3]34[17]。

三、 集体心理所有权的多层次整合模型构建

集体心理所有权所激发的团队成员主人翁意识如何对成员的心理、行为及产出等产生影响?已有研究仅在理论上探讨了直接效应,对于集体心理所有权如何通过影响团队互动过程进而影响团队产出的中介与调节机制并未进行整合分析。

(一) 集体心理所有权的中介机制

根据已有研究与上文分析结果,集体心理所有权可以由个体心理所有权转化而来,其生成主要受个人价值观、成员相互依赖性、领导风格、集体认同与成员对目标物的集体控制、投入与亲密了解的影响[3]33-34[4]820。而团队成员具有集体心理所有权感会通过提高成员的团队承诺、改善员工行为等进而提高其工作质量,并且会提高团队成员承担个人风险与做出个人牺牲来维护其团队身份、团队声誉和绩效的意愿[3]34,从而集体心理所有权可能会积极地影响团队成员行为与团队绩效。由此,集体心理所有权可以作为中介变量,中介团队成员共同工作投入、集体控制、集体性亲密了解、个人/集体主义价值观、任务等的相互依赖性与团队成员心理、行为、团队效能等之间的关系。

此外,根据团队互动过程理论的“启发式”模型[18]244,团队过程要素可以分为内外部互动过程与团队心理特征(共享心智、凝聚力等)两个概念,且团队心理特征受环境因素与团队设计因素的影响,能够独立影响团队效能,或通过塑造团队过程间接影响团队效能。因此,集体心理所有权作为一种心理感觉与状态,与支持、沟通等团队内外部互动过程相互影响,可以在环境因素、团队设计因素(任务设计、团队构成、组织环境等)与团队效能之间发挥中介作用。综上所述,本文认为集体心理所有权能够直接或间接中介集体主义价值观、集体认同以及团队设计因素与团队互动过程、团队效能之间的关系。

命题1:集体心理所有权能够直接或间接中介集体性的投入、亲密了解与控制、价值观、集体认同以及团队设计因素与团队互动过程、团队效能之间的关系。

(二) 集体心理所有权的调节机制

无论是将集体心理所有权作为调节变量,还是影响集体心理所有权主效应的边界条件,已有研究都鲜有讨论。因此,本文根据相关理论,结合集体心理所有权的已有研究,分别从上述两个方面对集体心理所有权的相关调节效应进行分析。

1. 作为调节变量的集体心理所有权。集体心理所有权的高低意味着团队成员在多大程度上认为目标物是“我们的”,当团队成员具有较高的集体心理所有权感时,可能会直接提高团队成员集体层面的心理安全感、组织承诺等[3]34[7]69。而国内外的相关研究证明,团队心理安全感在团队成员认知风格与创新行为[19]、知识异质性与团队创造力[20]、员工主动性人格与创新行为[21]、团队反思与团队创新[22]之间具有显著调节作用,而组织承诺则在劳动关系氛围与员工工作满意度之间[23];工作压力与工作绩效之间[24]等具有显著调节作用。由此,可以推测集体心理所有权能够作为调节变量,通过团队心理安全感与组织承诺调节团队构成、制度、成员心理认知等与团队效能、员工满意之间的关系。

此外,高集体心理所有权意味着团队成员在很大程度上认为共同投入的“目标物”是团队共有的、集体负责的。根据社会认同理论,在这种心理状态下,团队成员的行为主要为所在组织考虑,公司政策、制度能够更好的推行,团队资源能够得到有效利用,组织支持能够有效转化,从而更好促进促进团队成员个体绩效与团队绩效的提高。低集体心理所有权则意味着团队成员认为共同投入的“目标物”是团队共有的程度较低,私有的程度高,在团队工作任务及共同成果分配上,易出现破坏性行为,从而不利于团队整体绩效的提高。总体而言,团队具有较高的集体心理所有权时,团队特征、成员的心理、行为选择与团队产出之间的关系会得到显著强化。

基于此,本文提出命题2:集体心理所有权在团队特征、成员的心理、行为选择与团队产出之间具有调节作用。团队具有较高的集体心理所有权时,团队特征、成员的心理、行为选择与团队产出之间的关系会得到显著强化。

2. 影响集体心理所有权主效应的边界条件。集体心理所有权能够激发团队成员的集体责任感,促进组织公民行为的产生,为团队带来高产出[4]69[15]23。但这种顺畅作用机制的有效发挥,也离不开组织或团队本身的特征因素的影响,即当组织构成、管理机制等存在问题时,即便成员产生高度的集体心理所有权感,出于自身利益的考虑也无法转化成积极的组织行为。也就是说,感受到自己与其他成员对目标物集体共有和集体负责与每个人是否会付诸行动对目标物采取积极行为并没有必然的因果关系,中间存在一定的边界条件。结合已有文献研究与相关理论,本文认为对集体心理所有权的主效应存在调节作用的变量包括:

(1)公平合理的收益分配。根据Pierce等[4]811提出的集体心理所有权理论,集体心理所有权作为一种感觉目标物或其一部分是集体共有的心理状态,发挥对团队产出的积极作用是通过激发成员对“目标物”的责任感与组织承诺,进而促进成员的积极行为来实现的。但根据社会心理学观点,感觉和知觉是心理过程的基础,并在此基础上形成对事物的认知、情感,而要将它们转化为行动还需众多心理过程的参与。根据社会交换理论,个体的一切行为都受到某种能够带来奖励和报酬的交换活动的支配。也就是说,当个体预期到自己的付出并不能带来相应的回报时,即便具有积极的感觉与认知,也难以转化为积极的行为。而根据团队互动过程理论中Jewel与Reite[25]的团队效能模型,奖励制度等环境因素在团队特征与互动过程之间具有调节作用。

由此,本文认为,当团队或组织能够根据个人付出或团队绩效进行公平合理的分配时,高集体心理所有权能够激发成员的组织承诺与责任感,并将其转化为切实的行动,提高团队绩效。反之,在团队或组织无法提供公平合理的收益分配的情况下,即使团队具有较高的集体心理所有权,成员均认为团队“目标物”是集体共有的,集体对目标物负有所有权与责任感,但也难以激发其组织承诺,并将其转化为切实的行动来提高团队绩效,因为成员知道自己的付出与贡献最终无法得到公平合理的回报。

(2)组织支持。组织支持感是关于组织重视员工贡献和关注他们的幸福感的全面的看法,该理论认为先有组织对于员工的承诺,然后才会有员工对于组织的承诺[26]。因此,当团队成员的组织支持感较低,即认为组织并不重视自身的贡献也不关心自身的幸福时,即便成员均认为“目标物”为集体共有,也难以转化为有效的组织承诺和组织公民行为,并改善团队效能。

(3)团队任务属性。根据团队互动过程理论的“团队效能模型”[27],团队任务属性,包括任务相互依赖性、任务复杂性与环境不确定性,决定了团队互动过程对团队绩效的影响程度,任务的依赖性越高,任务越复杂,环境不确定性越高,有效的团队互动过程对于团队绩效的影响越大,或者说此时要提高团队绩效,就会更加需要团队成员之间的有效互动。根据已有研究与社会认同理论,集体心理所有权能够通过提高成员的团队承诺、改善知识共享、团队学习等成员互动行为进而提高其工作质量与团队绩效。因此,团队任务属性能够调节集体心理所有权及其带来的团队互动行为与成员个体绩效、团队绩效之间的关系。当团队任务的依赖性越高,任务越复杂,环境不确定性越高,集体心理所有权及其产生的团队互动行为便越能够有助于提高成员个体与团队绩效。

(4)情感状态。根据社会心理学观点,个体对某一事物的认知、情感与意向构成了个体态度的内在成分。个体对某一事物所持的态度,如果在认知上的看法与在情感上的体验保持一致,则这种态度就与行为表现保持有较高的一致性。集体心理所有权虽然能够让团队成员在共同投入的基础上形成目标物是“我们”的认知,但如果成员对团队或目标物的感情状态与认知不一致(成员对于自己与其他成员共同完成的某个项目可能具有高集体心理所有权,但如果该成员不喜欢该团队或团队成员,则其可能明知自己应该对项目负责、采取积极行为,但却因为个人情感问题,而采取不作为甚至破坏性行为),团队成员的集体心理所有权则不易转化为积极的组织行为。

(5)个人特质。个体的价值观、品德素质、处事准则等特质在个体将感觉或认知转化为实际行为的过程中发挥着十分重要的作用。当团队成员受集体性控制、亲密了解与共同投入影响而对目标物产生集体心理所有权感时,如果个体的责任感、执行力、团队精神等较强,便会对心理上认为属于自己和集体共有的目标物具有较强的责任履行意识,不易受到社会惰化因素的影响,从而采取积极的组织行为来让目标物变得更好。

基于以上分析,本文提出命题3:组织的政策制度、团队任务属性、成员的情感状态、成员的个体特质在集体心理所有权与成员心理、行为、团队效能之间具有调节作用。

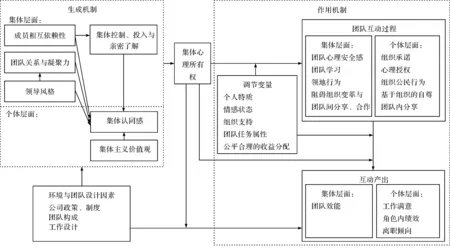

(三) 集体心理所有权的整合效应模型

通过上文对集体心理所有权多重前因、影响效应及作用机制的分析,本文构建了集体心理所有权的整合效应模型,具体模型如图2所示(受绘画限制,图形表现可能不够完整,具体内容路径以文字叙述为准)。

图2 集体心理所有权的影响效应模型

四、 研究结论与未来研究方向

(一) 研究结论

结合社会认同理论及团队互动过程理论,围绕“团队中集体心理所有权如何产生及其所激发的团队成员主人翁意识如何影响对成员的心理、行为及产出等产生影响”这个问题,通过整合与完善已有研究,本文从理论上进一步总结与分析了集体心理所有权生成与作用的过程机制,尤其是中介与调节机制,由此构建了集体心理所有权的多层整合效应模型,提出:(1)集体心理所有权具有多个层次的前因与结果,包括积极与消极两个方面的效应,且积极效应主要发生在团队内部,消极效应主要发生于团队之间;(2)集体心理所有权的生成受到多个层面变量相互作用的影响,具体来说,集体层面的成员相互依赖性、团队关系与凝聚力、领导风格等通过影响团队成员对目标物的集体性控制、投入和亲密了解以及成员个体的集体认同感进而促进集体心理所有权的产生,个体层面的集体主义价值观则主要通过影响成员的集体认同感来影响集体心理所有权的生成;(3)集体心理所有权能够直接或间接中介集体性的投入、亲密了解与控制、价值观、集体认同以及团队设计因素与团队互动过程、团队效能之间的关系;(4)集体心理所有权在团队特征和团队产出之间,成员的心理与行为选择等团队互动过程和团队产出之间均具有调节作用。团队具有较高的集体心理所有权时,团队特征,成员的心理、行为选择与团队产出之间的关系会得到显著强化。此外,组织的政策制度、团队任务属性、成员的情感状态、成员的个体特质在集体心理所有权与成员心理、行为等团队互动过程之间,以及团队互动过程与团队效能之间也具有调节作用。

本文的研究结果拓展与完善了集体心理所有权的理论研究,较为系统地展现了集体心理所有权多个层次的生成与作用过程,具体来说:

一方面,本文厘清了集体心理所有权不同层次影响因素与作用结果之间的影响过程与方向,有助于学者全面了解集体心理所有权的多层效用机制,也进一步拓展了集体心理所有权现有的研究成果。另一方面,本文构建了以集体心理所有权为中心的理论框架,为后续的实证研究提供了可能的路径与方向。

(二) 未来研究方向

总体而言,集体心理所有权理论的相关研究仍处于起步阶段,本文提出的观点主要根据已有研究与相关理论进行总结推理得出,分析方向可能会受到个体主观性的影响,模型还有待通过实证研究在中国背景下进一步验证与完善。由此,本文认为未来的研究方向可以从以下几个方面来进行:

1. 中国背景下集体心理所有权量表的开发完善。集体心理所有权仅有两个基于西方文化背景开发的单维度英文量表,且均处于发展阶段,其有效性有待进一步在不同文化背景下进行验证。而权威量表以及基于中国文化背景量表的缺乏,一定程度上使得现有国内外实证研究都十分匮乏。同时,根据个体心理所有权与集体心理所有权的转化关系,集体心理所有权也极有可能像个体心理所有权那样存在多个维度,因此,现有集体心理所有权量表在国内的检验完善以及多维量表的开发必然成为未来研究需要解决的重点问题,这也是未来大范围开展实证研究的基础。后续研究可在中国情景下,运用访谈与扎根理论研究等质性研究方法进行量表开发,为集体心理所有权在中国的实证研究提供有效的测量工具。

2. 多层整合模型的实证检验。本文提出的集体心理所有权多层次整合模型仅基于理论推测,其有效性有待进行实证检验,尤其对于颇有争议的消极影响方面。首先,受分析工具限制,通过大样本数据完整检验本文的整合模型存在一定难度,未来可通过案例研究或实验的方式对整体模型的有效性进行检验;其次,可将本文整合模型根据研究内容拆成多个部分,分步进行检验。例如,整合模型可以分为集体心理所有权的生成机制研究、集体心理所有权的作用机制研究等,而作用机制还可以根据中介与调节机制的不同再次进行划分。集体心理所有权的生成机制可运用配对样本通过Mplus软件进行跨层模型的检验;集体心理所有权的作用机制可根据具体研究内容判断选择运用多层结构方程模型(MSEM)或多层线性模型(HLM)进行配对样本的实证检验。

3. 中国情境下集体心理所有权与个体心理所有权之间的转化分析。根据已有研究,集体心理所有权由个体心理所有权转化而来。但这种转化机制在中国背景下是否可行以及是否仅有单向转化路径等问题至今未得到实证检验。因此,本文认为未来研究可通过案例研究或模拟实验等方式对个体心理所有权与集体心理所有权之间的转化机制进一步探究,从而厘清两者之间的转化关系。

4. 针对不同目标物的效应差异分析。已有研究提出,集体心理所有权的研究对象包括物质与非物质的,组织与组织某一方面[3]35。因此,本文认为针对不同的目标物,集体心理所有权的作用过程与作用效果应该也存在差别,如工作任务与工作成果、知识与团队等。因此,未来研究中可区分不同目标物的集体心理所有权,具体分析它们之间的不同影响效应,从而可能更加清晰地揭示集体心理所有权作用机理。

5. 集体心理所有权与个体心理所有权的效应差异的实证对比分析。已有研究基本认为集体心理所有权虽然与个体心理所有权的生成路径不同,但两者存在相似的影响效应[3]34。但是,一方面这种理论观点并未得到实证检验,另一方面本文基于理论分析也提出在团队内部与外部,团队成员对知识的集体心理所有权与个体心理所有权的影响效应可能存在一定差异。因此,本文认为未来研究可通过区分不同影响范围(团队内部还是团队外部)、不同目标物等来对个体心理所有权与集体心理所有权的效应差异进行实证对比分析,从而可以更加清晰地区分两者之间的关系。