陈安健:茶馆画我心

2018-08-03杨帆供图了了艺术传播机构

文_杨帆 供图_了了·艺术传播机构

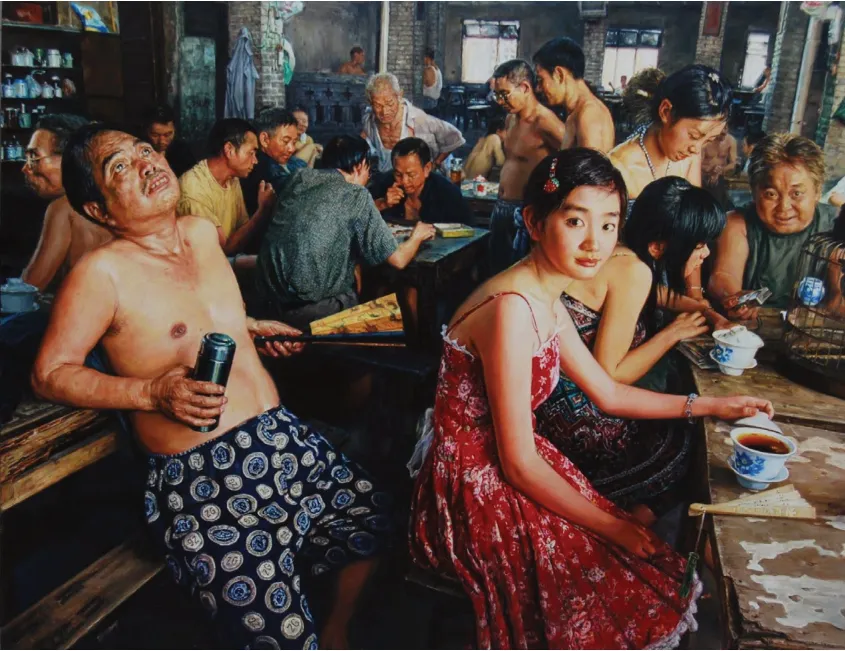

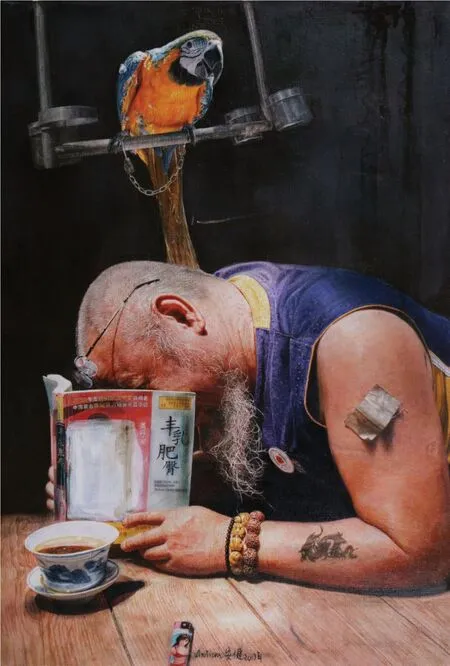

陈安健《茶馆系列》,2007

《茶馆系列:时事报道》,2017

“如果单从某一幅作品去体验他的创作,很难说出个所以然,但若将这些作品联系起来,你便会看到一个流动着的世界、一个拥挤的生活场。”

第一次见画家陈安健的《茶馆系列》油画,首先想到的便是老舍。在《茶馆系列》里,陈安健追求“用四方桌讲天下事”:在《茶馆》这部话剧里,老舍则描绘了一段历史。

老舍用文字讲述的故事,有起伏,有转折,人物的命运在字里行间变化着。而陈安健用画面所传达出来的故事,一成不变地停顿在那里,个中滋味,需要透过油彩中的细节往前推敲,如果往后琢磨,将会形成另一幅画。这正是陈安健二十年来一直在做的,从一幅画到另一幅画,直到组成一个庞大的系列。

如果单从某一幅作品去体验他的创作,很难说出个所以然,但若将这些作品联系起来,你便会看到一个流动着的世界、一个拥挤的生活场。各式各样的人物,通过他的画笔在茶馆里进进出出,俯俯仰仰,娱乐或歇脚,谈天或放空,从日常生活到体验新奇,从时代潮流到家国大事,都一览无余。

老舍因《茶馆》被世人铭记,而画了二十年茶馆的陈安健,近些年才渐有些名气。如今,一个人可能无法对陈安健的《茶馆系列》品头论足,但如果他来到重庆,一定会到陈安健画过的黄桷坪交通茶馆看看。这是陈安健的影响力所在,也是艺术式微之所在。回避艺术本身,却对艺术的周边充满着猎奇心理。正如《画刊》主编孟尧所言:你让一个人花几千块钱买一幅十字绣挂在家里,他可能不会犹豫,你让他花同样的价钱买一幅画,那就很难说了。

美大不过实用,这是当下艺术界普遍面临的困境。更不用说当代艺术领域内的门面纷呈,在一个盛行主义与观念的时代,像陈安健一样用老派的画法画老派的茶馆,不概念,也不异域,在行业内外都缺乏传播性。

2006年的一次画展之后,陈安健在他位于黄桷坪501艺术基地的工作室内接受采访时,曾谈到自己何以对画茶馆充满执念,他说:

“我不属于那种少年得志,天生命好的人,在画茶馆以前我也一直在寻觅,无论是在油画的技法上还是在创作的题材上,我都曾经迷茫过,痛苦地思索过。画茶馆是因为我从小就生活在大大小小的茶馆周围,茶馆对于我来说是再熟悉不过的场所了,又加上随着年龄的增长、心态的回收,对‘生活平平淡淡才是真’的深刻理解和领悟,才发现茶馆这一题材是宣泄我内心情感,表达我对生命的体验的最好题材。”

白羊座的重庆

如果经常往返于成都和重庆,你一定会对两地出租车司机的“隔山炮”留下深刻印象,成都司机怪重庆人粗放,重庆司机怪成都人扭捏。

而作为一个外地人,你可能难以分辨其中的差别,比如在面对操一口标准普通话的游人时,成都话与重庆话一样强势,好像你天然就应该听懂。再比如吃花椒、打麻将、泡茶馆的习惯。

重庆交通茶馆实景

成都和重庆的区别到底在哪里?人们热衷于这种横向比较,或许并不是因为二者在文化上背道而驰,而是由于它们恰恰同属一个地域文化圈,有着太多的相似性。然而成都人偏袒成都,重庆人热爱重庆,两家人坐到桌子两端,总免不了抠一些细节。

在成都生活多年,如果不刻意提问,你很难听到身边的成都人强调成都的好,好像这座城市的日常本来就应该是这样子。而重庆人对重庆的感情,即便你只是走马观花,也能明显感觉到。重庆的年轻人会把“重庆”两个字印在自己的滑板上,会穿着印有“重庆”字样的文化衫出入公共场合;在成都,你不但难以见到这样的情怀流露,甚至连想象这种情形,都会觉得出戏。

从这一点上来说,重庆确实是自信又奔放的,这座城市的性格,正如它的建筑面貌本身,直上直下,错落密集。陈安健曾形容重庆的美,认为它美在这种层次感上。

这种层次感,你也能在青岛的四方区体验一二,而且四方的建筑,要比重庆洋气得多。但在重庆人眼里,中国这么多的城市,只有重庆能带给你这种直观上的冲击。

有时你会觉得重庆人自大,这不怪重庆人,因为重庆真的太大了。每次去重庆,住在不同的地点,看着不一样的地标,会觉得它每次都是新的,就像一个双子座的人。比如你此前只去过江北,在磁器口、解放碑一带逛过,这次你去黄桷坪,便会颠覆你对重庆的固有印象。

整栋整栋外墙涂鸦的居民楼,四川美术学院极具工业风的校门与坦克库艺术空间,501艺术基地粗糙的红砖墙和街对角一丝不苟的西式酒吧,以及隐藏在寻常店面后的出其破败却人声鼎沸的交通茶馆,这一切,强烈地拉扯着一个对重庆一知半解的人的感官。

这一刻你觉得这里老旧,下一刻又觉得这里新潮,这一刻觉得这里躁乱,下一刻又觉得这里沉稳。这一切都属于重庆,而且只能发生在重庆。

只有重庆驾驭得住这么多的迥异元素,把这些元素压缩到一起,它就热情到了极致。重庆应该是个白羊座。

世界的黄桷坪

位于四川美院附近的那几栋涂鸦居民楼,是重庆当年的市政项目之一,政府与川美的艺术家和学生们合作,给黄桷坪上了一道青年的色彩,从街对面望过去,像一块巨大斑斓的冰激凌,尝试给夏天热得全宇宙都知道的重庆降温。

走在黄桷坪的街头,你一定会佩服那些城市规划者的勇气,在此外的任何一个东西方都市,都容不下这么浩大的涂鸦文化。重庆可以包容这些,也许是黄桷坪悠久的码头文化与四川美院艺术气息交互影响的结果。

早年依江河而生存的巴蜀居民,受惠也受制于码头经济。码头经济催生了川渝两地的袍哥组织,袍哥的江湖气,对当地人的语言、性格与习惯都留下了深远影响。这也是重庆地处南方,却给人留下狂放印象的原因。

单拿重庆的茶馆来说,当年沿江开店的,多是袍哥中的头面人物,他们开铺子,并不打算靠这个赚钱,而是为了在早上起床时,有个可以听手下汇报工作的地方。重庆许多茶馆的营业时间上都保留了这种码头文化的痕迹,比如陈安健画了二十年的交通茶馆,它虽是由交通局开办的,却沿袭着早上6:00开门营业的习惯,只不过以往喝茶人从腰间掏出的匣子枪,变成了如今一派祥和的报纸。

交通茶馆于1987年开张,建筑样式完全参照解放前的茶馆样貌,历经30多年的市政建设和风雨捶打,茶馆被日渐延伸到街面上的其他店铺遮挡,需要穿过一截其貌不扬的过道,才望得见它残破的屋顶和木质的房梁。初来乍到的人说不出它的建筑年代,只能笼统地用“怀旧”来形容它的岁月感。既然是怀旧的,也就有了新兴市场,尤其是在陈安健的《茶馆系列》被媒体纷纷报道之后,前来交通茶馆的新面孔越来越多。

很难说是陈安健的油画赋予了残破的交通茶馆以全新的审美价值,还是人本来就对类似的旧事物怀有猎奇本能,或者说,是黄桷坪整体外观上的张力让交通茶馆常显得更有仪式感和怀旧气息?

在里面喝茶,其实也算不上休闲,茶叶与盖碗显得粗糙,座位也是过去用在教室里的条凳,狭窄,桌脚落不平,还要经常站起来给解手的人让路。但前来凑热闹的人,好像正是为了这些。

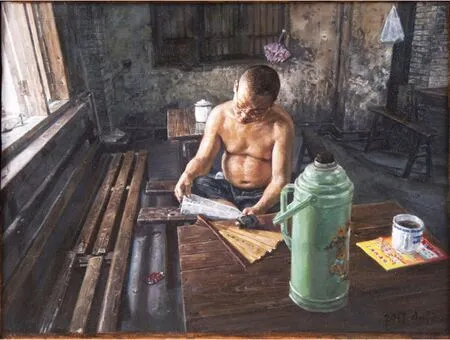

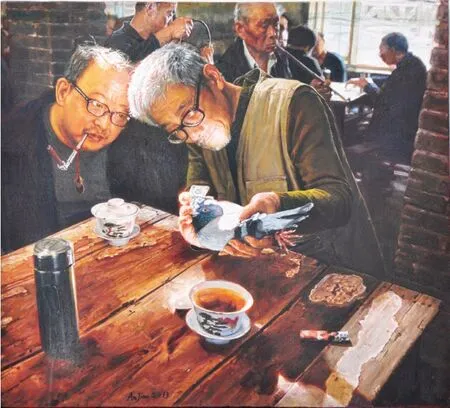

《茶馆系列》2013

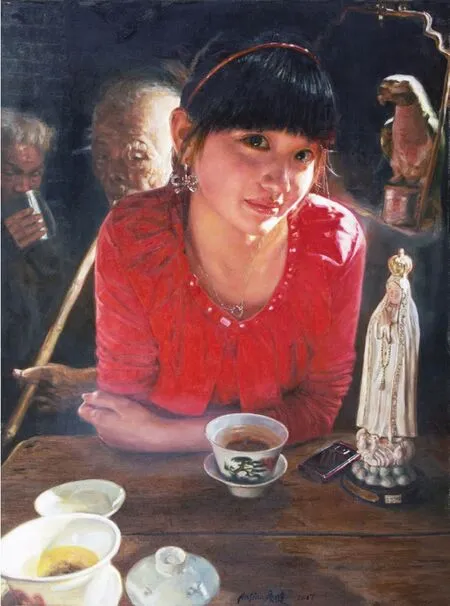

《茶馆系列:红色暖意》2017

面对赶集一般的游人,交通茶馆的老面孔们却不为所动。我问陈安健他画过的那些茶客怎么看待他的画家身份,怎么看待他画他们这件事,他说:就那个样子。就那个样子,是说大家相互寒暄一下,你干你的,我干我的,我不会再对你保持好奇。这也是码头文化的沉淀,大家都见惯了世面。

码头文化遗存,为现代人怀旧提供了素材与场所。而四川美院之于黄桷坪,不光带来了角角落落里的花边装置,也带动着周边与艺术相关的经济,甚至在与交通茶馆一巷之隔的公厕里,都贴着爱因斯坦的名言:莫扎特从不为永恒作曲,但是正因为这个理由,他的许多作品才均是永恒的。

如今的黄桷坪,已经是一个大型综合艺术园区,不独官方和学院注重打造这里的艺术氛围,连重庆的本土酒商,也被此地的艺术活力所感染,在这里举行着一年一度的涂鸦大赛。

画心的陈安健

“他把画画当成了一件非常私人事情,不担心无人问津,甚至没有倾诉的欲望。他在交通茶馆这一题材上找到了自足之处,他当然了解艺术史,也知道别人的侧目,但他不关心。”

四川美术学院因走出了罗中立、何多苓、高小华等一大批“77级”“78级”重量级艺术家而举国皆知,是青年艺术家心目中的圣地。

陈安健也毕业于四川美院,是当年那批叱咤画坛的青年的同窗,由于考入美院时的年纪较小,在美术功底和生活阅历上都不及30岁的何多苓等人,他很快就被遮蔽在了这群同门师兄的耀眼光芒之中,而且一遮就是二十多年。直到1999年,当何多苓等人的画作已被选入教科书,陈安健40岁了,才找到自己要画的东西——交通茶馆。

前些年,陈安健曾翻出过几幅学生时代的画作,他1978年春天画下的一张素描,如今也摆放在他的工作室里。用今天的眼光来看,这些作品已经非常成熟,当年也有同学夸陈安健画得好,但他当时很不自信,特别是与何多苓等人比较起来的时候。

在四十岁时还没画出什么名堂,不被收藏家、媒体,甚至同行关注,以常人的眼光打量,似乎可以放弃了。当时的陈安健,除了平日里画画,还在川美担任教师一职,如果他放下画笔转攻理论,说不定也可以走出一条康庄大道。但陈安健不爱谈道理,在平日里,他甚至不爱与同行交流。除了画画、上课,他最常去的地方是保龄球馆,与一群互不相干的人切磋,反而让他觉得自在。

《茶馆系列:粉丝》2013

重庆黄桷坪街头整栋外墙涂鸦的居民楼

他把画画当成了一件非常私人事情,不担心无人问津,甚至没有倾诉的欲望。他在交通茶馆这一题材上找到了自足之处,他当然了解艺术史,也知道别人的侧目,但他不关心。这种自画自的态度,其中的坦然与固执,就像他画布上的茶客,诺奖得主信手拈来,领袖人物也信手拈来。

历经种种艺术浪潮与市场的冲刷淘洗,人们看到陈安健的《茶馆系列》,恍惚是早些年风土画的另一种重现,那些边疆、牧民与牦牛,转换成砖墙、茶客与黄狗,内地人对边疆的陌生对应着现代人对老茶馆的陌生。但交通茶馆,其实就是黄桷坪的寻常巷里。这里边缘,却有着再平常不过的烟火气,这里底层,但当你与画中人物对视,所有的阶层与同情都成了浮光掠影,你看到的只有人,野心与关怀统统不成立。

陈安健画着别人,也画着自己,画着生长和闯入黄桷坪的新旧风物,用这些风物,打磨着一颗如是的心。

同行的一位记者问陈安健:这些年,茶客们的精神面貌有没有什么变化?陈安健说,没有明显的不同。从他的画里也能看到,茶客们的脸上没有愁苦,只有皱纹,一种物理性的堆叠,正如重庆的建筑,富有层次。

陈安健的脸上也没有特殊性,没有沉思,没有艺术家们经常示人的冷峻。他坐在交通茶馆角落里的一张长条形的桌子上,从谈吐到衣着,都像是这里的一个普通茶客。他刚刚在街对面喝了蹄花汤,现在吃着瓜子,由于听力下降,别人说话时,他会把脑袋凑过去。远远看到他,你不会想到这是一位知名人物,直到有人过来跟他打招呼,你对比这个茶馆里所有的眼睛,才发现他眉下的眸子,透着锋利又有重量的光,这只能是一双画家的眼睛。

从四川美院到交通茶馆,从交通茶馆到位于501艺术基地的工作室,这是陈安健平日的三位一体。他在美院教本科生,画平凡的生活与人物。这两年,他开始在画作上加入黄桷坪随处可见的涂鸦元素,这样一幅单独的画拿出来,如果不注意画中的茶馆物件,你会以为是他学生的习作。

陈安健会把学生带到交通茶馆画画,让他们体验真实的场景,积累阅历,而不是重复教科书里的技巧。他自己在工作室创作时,却很怕学生突然到来,打断他的创作。他很坦白,说在互联网时代,已经没有多少可以教给学生的了。

我们在美院闲逛,这是元宵节之后,刚刚开学。坦克库的几棵果树开花了,几对学生恋人不可分割地徜徉在涂鸦与花瓣之间,一条长长的过道里,贴满了大师与新锐们的画像。