托马斯·卡莱尔:保守才是希望

2018-08-03张喁

文_张喁

未曾哭过长夜的人,不足以语人生

托马斯·卡莱尔(1795—1881)在中国不够有名,因此他才不致沦落“培根论人生”“蒙田随笔”“叔本华语录”这样的名人鸡汤化境地。不过如果他再出名一点,很有沦落此种境地的危险,因为那句“未曾哭过长夜的人,不足以语人生”,已经借由大众名人柴静的文章,广为人知了。不过柴静没有注明出处,但读者可以从另一位名人木心先生的《文学回忆录》中读到——

我年少时,家中阴沉,读到卡莱尔句:没有长夜痛哭过的人,不足语人生。 大感动。

正本清源,这句中国读者感觉似曾相识的名言,原创并非托马斯·卡莱尔,而是出自歌德在1795—1796年所著的《威廉·迈斯特的学习时代》,卡莱尔于1824年将之翻译成英语。1935年日本作家鹤见佑辅撰写《拜伦传》时在序言引用“未曾哭过长夜的人,不足以语人生”,却误以为是卡莱尔写的。40年代初陈秋帆将鹤见的《拜伦传》译成中文,由是谬种流传。再加上鲁迅先生也曾引用过,徐志摩也有相应译句,所以造成出处繁多的境况。

托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle),是苏格兰作家、历史学家、讲演家,和英格兰浪漫主义诗人拜伦、雪莱、济慈等是同时代生人,也和我国的龚自珍、林则徐是同时代人,他比较高寿,和马克思同一年去世。

托马斯·卡莱尔的作品在英国维多利亚时代产生了巨大的争议和持续的影响。1837—1901年的英国女王维多利亚统治时期,工业革命发展到相当高度,国运昌盛,殖民地不断扩张,和中国打了两次鸦片战争,在国际市场占据垄断地位;国内产生了工人无产阶级,吸引马克思前去伦敦发展他的理论和实践。

那么,在英国水生风起的19世纪,卡莱尔写作了什么?演讲了些什么?作为历史学家,研究了前朝怎样的历史?以至到了今天,他似乎已经被人遗忘,但又重新进入有心人的视野,焕发出新的生命力。

话还是从卡莱尔翻译歌德的“未曾哭过长夜的人,不足以语人生”说起。歌德(1749—1832)在世,卡莱尔将他的著作从德语翻译为英文的时期,英国早已经历过工业革命,进入了维多利亚女王时代的全盛时期。而德国呢?还不存在这个国家。歌德最多算普鲁士帝国的国民,所谓的德意志民族,尚是上千个封建公国的散沙集群。为什么卡莱尔热衷于翻译来自德语世界的思想?为何要向歌德致敬?

这基于卡莱尔对英国“现代化”现实的反思和批判,对保守传统的回眸和小心翼翼的呵护。卡莱尔出生并成长的18世纪末19世纪初,是欧洲风靡浪漫主义运动的时期,卡莱尔也深受这一影响,而且他的浪漫是对古典自由主义的浪漫回归,他对英国正蓬勃发展的资本主义工业社会、机械主义工业文明、科学和理性概念本身,都进行了反思和批判。欧洲大陆的歌德,虽然其背后没有一个统一强盛的国家背景支撑,但在卡莱尔看来他却是欧洲古典传统的良心,是飞速发展的岛国工业文明所不能比的。

具体到“未曾哭过长夜的人,不足以语人生”这句话的语境,在今天的读者读来是悲观乃至绝望的,但又能从黑暗中获得直面惨痛人生的力量和认同感。诗句虽然只是卡莱尔翻译的,但谁又能说这不是卡莱尔在英语语境下的再创作呢?从中我不难感受到卡莱尔对英国近世文明的“长歌当哭”,进而将视野投向欧洲乃至亚洲大陆的古老文明,期望找到更可靠的维系传统文明的可能。

卡莱尔的部分著作

卡莱尔的“反动”

实际上在卡莱尔出生之前,欧洲文明对其余古老文明的希冀,包括将眼光投向古老中国文明的“中国热”,已经过气了。正当欧洲文明开始放下顾左右而言他的踯躅,向工业社会快马加鞭之时,卡莱尔老调重弹,在多种著作中称颂中国不一而足,乃至被友人和后人称为“东方圣人”“欧洲的孔子”。

卡莱尔在苏格兰未成名之前,1835年在美国波士顿出版了自己的早期著作《衣裳哲学》(又译作《拼凑的裁缝》《旧衣新裁》等),其中就特别提到了中国。这本书虚构了一个德国教授,来自“不知何处大学”,名为“声名狼藉先生”,此人好古博学,漫游过地球上很多古老文明,到过中国的万里长城,看到中国的店铺招牌上都写着大大的“童叟无欺”,还提到嘉庆年间的白莲教起义,书中的中国题材,虽然没有深入进行文化研究,只属于漫游杂谈一类,但从中可以看出卡莱尔对中国文化的浓厚兴味。

紧接着在1841年出版的《英雄和英雄崇拜》中,卡莱尔对中国的研究就不止停留在有趣上了。卡莱尔阐述,近代政治权力下放至民主制,导致传统秩序瓦解,道德教育分崩离析。仅靠资产阶级政治的立法约束,而不是上流社会的立身示范,不能指引大众的道德水准,不能保证社会的公序良德。卡莱尔认为应该效仿中国,建立一个“有机的文士阶级”,在 “文人英雄”一章中,他对“文士政治”赞誉有加:

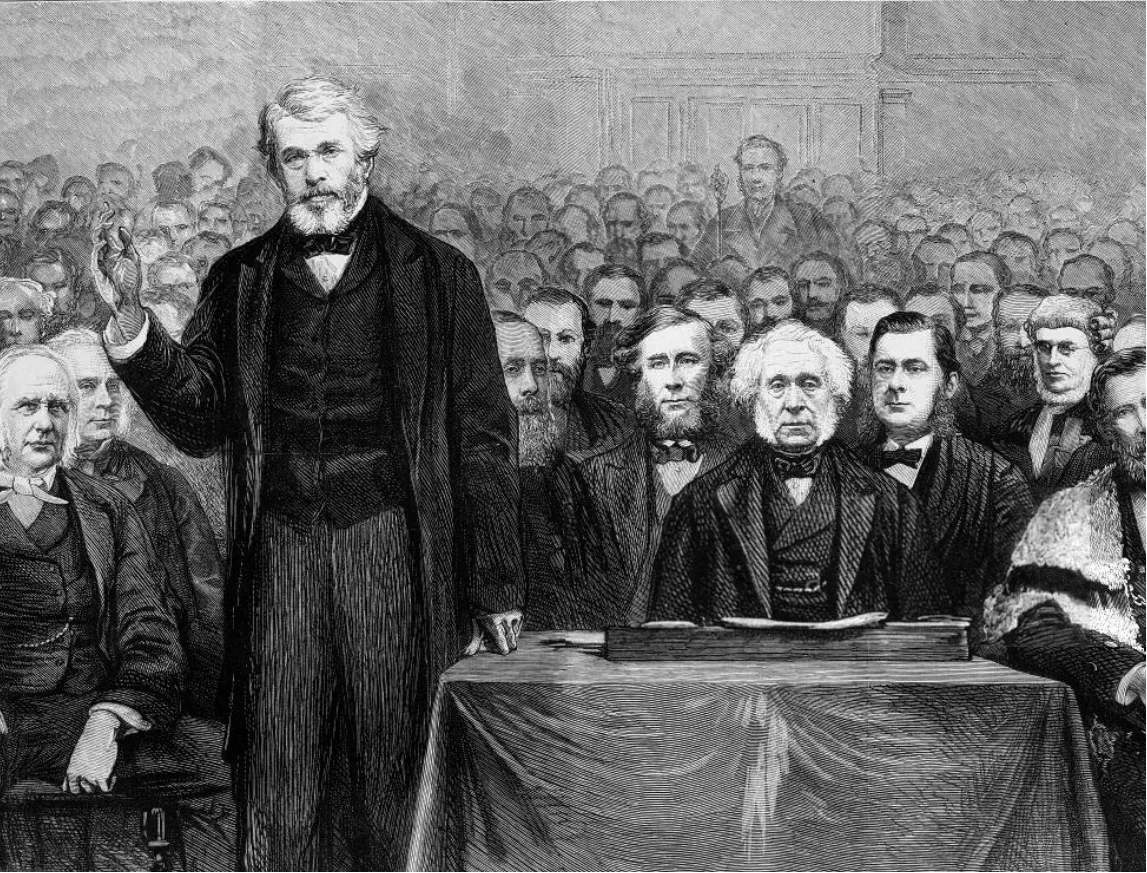

1866年4月,卡莱尔在爱丁堡大学担任名誉校长的就职典礼,他大力谈论道德,获得很大成功

我听说的有关中国人的最有趣的一个例子,是他们的确想要他们的“文人”成为政府官员……这样的事必定不能成功,但一个点滴的成功也是可贵的;可贵在这么尝试了!在中国各地,好像都有或多或少的积极的寻找,去发现年轻一代中有才德之人……官吏和基层的官员就从这些人里面选拔。这些人会受到试炼,看他们能不能管理政事……他们也许还没有管理政务或行政的经验,但他们无疑具有某种理解力——没有理解力,没有人能管理政事!……在这个世界上,还没有任何政府、宪法、革命、社会机构能这样安排政务,对一个人的科学的好奇给予希望。

卡莱尔在书中总结:“有才智的人居于高位,这是一切宪法和革命的终极目的,如果它们果真有目的的话。真正有才智的人,如我永远相信的,是心灵最高贵的人,他真实、公正、仁慈、勇敢,能得到他来做官,就得到了一切;不能得到他,虽然你的宪法丰如黑莓,每个村镇都有议会,还是枉自徒劳。”

如此这般,卡莱尔列举北欧神话时代的首领、伊斯兰的教主穆罕默德、新教革命领袖马丁·路德,乃至政治家克伦威尔、拿破仑,诗人但丁和思想家卢梭等,将他们统统视作引领人类做出关键抉择的历史上的英雄,竭力鼓吹英雄改变历史,盛赞他们的历史功绩,四处宣扬他的英雄崇拜论,目的就在于抨击欧洲现代化进程,鞭挞议会民主制的诸多流弊。

在此之前,卡莱尔已经对欧洲近世文明的基石——法国大革命,进行了深切的与众不同的反思。不同于后世的自由主义者纷纷到人民解放的法国大革命中寻找当代世界的起点,他在1837年的《法国大革命》一书中,将这场革命解释为“神圣天意”对一个王权教权引发腐败的社会的处罚。卡莱尔视革命前十八世纪法国启蒙运动为摧毁传统精神的可怕思想,认为他们导致了怀疑论的世纪,最终带来了酷烈而惨痛的后果,是一场跨世纪的灾难。然而正因这场革命是灾难,卡莱尔又乐观且充满希望地看待它,并赋予自己文化自救的使命。

自由主义者、民主分子攻击卡莱尔是反革命,宣扬精英政治的特权。卡莱尔的好友,著名的最坚定的自由主义者约翰·密尔,直斥卡莱尔是“欧洲对十八世纪思想的反动”。

辜鸿铭与卡莱尔

卡莱尔的思想在十九世纪到英国求学的辜鸿铭(1857—1928)那里得到了强烈的共鸣。辜鸿铭“学在西洋”,精通13种语言,但又在清末民初提倡妇女重裹小脚而被称为清末怪杰。现在我们知道,他的“怪”多来自托马斯·卡莱尔。

“清末怪杰”辜鸿铭,可谓清末民初汉语学界最能领悟卡莱尔思想精髓的东方人,他在中国以保守主义形象广为人知

辜鸿铭在爱丁堡大学师从卡莱尔,是“卡莱尔的嫡传弟子”,“得到卡莱尔的亲自指导”,已经在国内广为流传,称为佳话。这不是后人杜撰的,而是据辜鸿铭的弟子姚文钧“曾在辜家学习六七年之久,常与辜氏闲谈,聆听辜氏述说往事”而得来的。据辜鸿铭亲口回忆,他的英国义父带他到爱丁堡,拜谒卡莱尔父女,半个月后进入卡莱尔担任校长的爱丁堡大学学习,“卡莱尔年纪大了,不能给学生讲课,由他大女儿代讲,他放个转椅,在讲台旁听着。有时,他登台作总结,回答问题”;辜鸿铭的义父在三个多月的时间里,每晚都带他去卡莱尔家,就是希望他能得到卡莱尔的真传。

令人疑惑的是,卡莱尔担任爱丁堡大学的所谓校长,只是名誉校长,不仅从未在爱丁堡大学任教,其任期经学人查证也与辜鸿铭1873—1877年在爱丁堡大学文学院求学时间不符,其时卡莱尔已经78岁了,早从名誉校长的任上离任,并且常住伦敦,并不住在爱丁堡。

唯一能确认的是,卡莱尔是辜鸿铭的前辈校友。1809年14岁的卡莱尔到爱丁堡大学求学,呆了4年后离校,没有获得学位,在当时,能拿到学位的学生本来也不多。1841年,爱丁堡大学学生联名提名卡莱尔担任世界通史教授,他没有接受。

尽管这段美丽的师生传说得不到史实的支持,但无可否认,辜鸿铭应该是清末民初汉语学界最领悟卡莱尔思想精髓的东方人。同时代的梁启超、鲁迅等人,只能借助日本的翻译来阅读和了解卡莱尔,辜鸿铭不仅有语言上的优势,而且他长期留学英伦,对英国社会文化有切身的感受,并且,辜鸿铭善于将东方智慧中的概念和卡莱尔的概念相印证,比如将卡莱尔的“神圣理念”等同于东方的“天命”,“公开的秘密”等同于“道”。

卡莱尔否定了当时的科学技术,说苍天只不过成了科学家们用射电望远镜研究的一个目标,人类由此丢失了自己的灵魂。现在自己发现了这种丢失,这种丢失是人类陷入罪恶的渊薮,“是整个社会坏疽的根本,这种缺失正用可怕的死亡威胁着现代一切事物”。

辜鸿铭则从东方人的角度,延续和深化这种思想,他演讲道:“文明的基础是一种精神的盛典”,现在传统精神和当代生活表现之间的张力已经不足以粘合人类的言行,文明崩坏已经开始倒计时了。怎么自救呢?应当回到前述的“基础”,“返本归真,复其原性”,“重建文明的家园”。当前西方文明进入怀疑论的世纪之后,就和中国先秦的周代“重脑而不重心”一样危险了,发展下去只会诞生一个秦朝,社会“唯有依靠法律维持”,二世而亡指日可待。

爱默生与卡莱尔

辜鸿铭继承了卡莱尔身上深刻的文化批判力量,以及渴望回到源头的冲动,但他们并非食古不化的荒谬之徒,或这个源头的原教旨主义者。他们都自我体认为文明衰落的“时代精神”,身上凝聚着文明走向衰落的消沉和自我拯救的希望。

卡莱尔的批判和回归,其痛苦的过程涤荡了文明的衰腐,使真正意义上的回复成为可能,因此可以被视为文明自救过程中的“先知”。这一点,从卡莱尔和“美国精神之父”爱默生(1803—1882)的密切交往和友谊中可以得到印证。

1833年,而立之年的爱默生辞去了牧师之职,出游英国(参见本刊2017年11月号大师爱默生栏目)。他此行正是受到英国诗人华兹华斯和思想家卡莱尔的吸引。卡莱尔早年也放弃了成为牧师的机会,他和爱默生一见如故,他回忆他们见面的那一天,“那位来访者突然出现在我们面前,犹如从天而降,他让那一天成为最迷人的日子”。两人从此开始了长达半个世纪的友谊,二人的书信集(1834—1872)即是见证。

爱默生受到卡莱尔什么样的吸引呢?他对卡莱尔的作品《衣裳哲学》大加赞赏:“我们何其幸运,又有一个人来审视我们陈腐的社会形态,我们的政治、学校和宗教。” 再者,卡莱尔对陈腐社会的批判,是寻求超出自己而“接近上帝视角”的他者经验,其渴望回到源头的冲动,是要回归自己回到内部。在此思想的影响下,爱默生将个人的“回归自己”发展到“自立”的高度,“自立”寄希望于个人,对宗教专制腐败和民主的缺陷都构成了一种抗衡,由此开启了后世辉煌的“美国梦”。

从1837年开始,卡莱尔的作品《法国大革命》《随笔集》《英雄与英雄崇拜》等通过爱默生以及其他朋友的帮助,得以在美国陆续出版,并获益颇丰,彻底改善了卡莱尔在英国的困窘生活。

文化保守主义的力量

卡莱尔早年担任数学教师,但并不胜任这份工作,他在1819年12月重返爱丁堡大学攻读法律,过了3年惨淡孤独的生活,做过私人家教和新闻工作,生活贫困,内心常处于暴力的天人交战状态。

最初的著作《衣裳哲学》是在这种痛苦的早年生活中写就的,整本书表达了对魔鬼的深恶痛绝和因“缺失对上帝的爱”而带来的煎熬,因为人类最深刻信念的各种理智形式已经死亡,必须寻找适应时代的新形式;但这种新的宗教体系的知识内涵是很难懂的。卡莱尔说“要用新的神话、新的媒介和衣服来具体表达宗教的神灵”,但他从未能清楚说出这该是怎样的“新衣”。这段难熬的日子里他开始学习德语,在书本中找到了他崇拜的偶像歌德,并翻译了一些歌德的著作。

卡莱尔与爱默生保持了长达半个世纪的友谊,留下了不少书信

1834年他携妻告别居无定所的生活,到伦敦寻找“面包和工作”,但是并不顺利,他开始雄心勃勃地写作《法国大革命》。随着《英雄和英雄崇拜》(1841)的出版,卡莱尔开始流露出对力量的崇拜,特别是他开始视历史为《圣经》,将这种崇拜结合了坚信上帝所赋予的使命的理念时。

1857年,卡莱尔开始研究另一个他崇拜的英雄腓特烈大帝,1858—1865年发表《普鲁士腓特烈大帝史》。 1855年4月他写过一封给被流放的俄国革命家赫尔岑的信,信中可以在某种程度上看出他当时的政治态度。他写道:“普选权不管怎样改头换面,我对它从来没有抱过任何幻想,而现在(如果还有可能)只能说对它抱的幻想更少了。”

不出所料的是,当卡莱尔的书籍在后世传到中国,李大钊等人都将其作为批判的靶子。只有梁启超肯定了卡莱尔的英雄崇拜思想,他在《新英国巨人克伦威尔传》中同声应和卡莱尔的观点:“国民不可不崇拜英雄,此英国诗人卡黎尔(卡莱尔)之言也……宇宙者崇拜英雄之祭坛耳,治乱兴废者,坛前燔祭之烴耳。”

卡莱尔对英国蓬勃发展的资本主义工业社会、机械主义工业文明、科学和理性概念本身,都进行了反思和批判。图为1840年英国曼彻斯特纺织厂的烟囱污染,曼彻斯特是世界最早的工业化城市

实际上作为同时代的哲学家,马克思对卡莱尔早有评价:“托马斯·卡莱尔的功绩在于:当资产阶级的观念、趣味和思想在整个英国正统文学中居于绝对统治地位的时候,他在文学方面反对了资产阶级,而且他的言论有时候甚至具有革命性。”这种轻微的不屑中,反映出卡莱尔思想和后世无产阶级革命思想之间的鸿沟。很多学者从卡莱尔著名的“英雄崇拜”理论中看到他反对民主,主张人治,甚至称他是“法西斯主义的先知”,导致这种认识上的偏差的原因,源于人们对卡莱尔隐含在字里行间的宗教信仰上无法排解的焦虑的忽视。卡莱尔的“英雄崇拜”,从根本上说是信仰焦虑的延伸表现,他自己非常清楚,首先要消除信仰上的混乱,恢复其中的秩序。

“未曾哭过长夜的人,不足以语人生”,其实这是东方人绕过上帝的译法,美则美矣,不能还原卡莱尔自身的困境。实际上,歌德的德语原文,卡莱尔将之翻译为英文,正如徐志摩将之翻译为中文,意思是非常忠实的——

谁不曾和着悲哀吞他的饭,

谁不曾在半夜里惊心起坐,

泪滋滋的,东方的光明等待,

他就不曾认识你,啊伟大的天父!

卡莱尔不是食古不化的原教旨主义者,他认为发展工业本来无可厚非,但是一旦上升到哲学层面,工业发展出工业主义,就会导致“现金联结”。这个词是他的发明,意指“由自由放任、竞争供求关系的哲学来说明”的人与人之间的关系,简单说就是人类社会靠经济纽带来维系,这将导致物质和精神的失衡。

在“英雄崇拜”的思想下,作为反衬的是卡莱尔对现实的“机械时代”的抨击:“目前受机器主宰的不光有人类外部世界和物质世界,而且还有人类内部世界和精神世界……我们的思维方式和情感方式,都受同一种习惯的调控。”

在物质和精神上,如何摆脱“机械时代”的控制,卡莱尔和马克思一样,在不同程度上继承和发展了黑格尔的工作观,他在《过去与现在》一书中提出了“工作福音”一说,意在通过有价值回归本源的工作,终结“现金联结”。

在秩序和自由上,卡莱尔指出,世人对纯粹政治和法律的强烈热情,本身就是“机械时代”的特征,严格意义上,法制文明只是物质文明,只代表外在的刚性力量,代替不了道德情操等柔性力量,而后者,才是人类未来幸福的根本寄托。