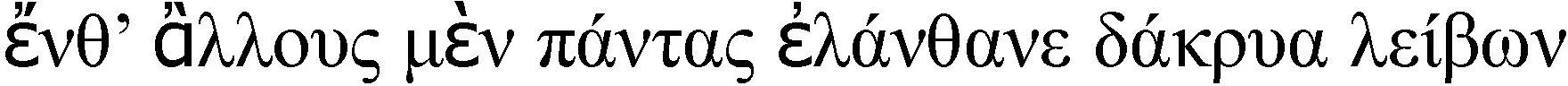

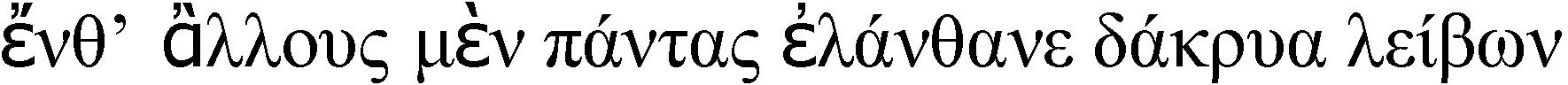

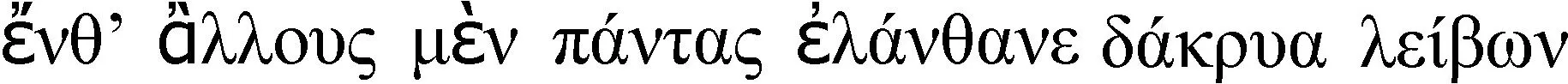

“保有遮蔽-保有无蔽”

——从《无蔽》中对奥德修斯之“”的阐释而来

2018-08-03余平,王僖

余 平,王 僖

一

“在奥德修斯这个事例中,希腊经验的侧重点并不在于:把在场的客人表象为这样一些主体,他们在他们的主观行为中并没有把痛苦的奥德修斯把握为他们的知觉客体。而毋宁说,对有关这个痛哭者的希腊经验来说,起支配作用的是一种遮蔽状态,它使其他人看不到这个痛哭者。”*海德格尔:《演讲与论文集》,第286-287页。这段引文的前一句很好理解,这种“主体-客体”、“自我-他者”的对峙格局我们简直再熟识不过了,因为我们自己其实向来就安顿在这种对峙格局之中;如果我们否定这种对峙格局,那也只不过是“抽象的否定”,因为这种对峙格局似乎总是“先行”于否定就已被给予我们,从而使我们的任何否定落空。一边是作为客人的知觉主体,一边是作为被知觉对象的奥德修斯。难道这不是一眼就看穿了的事情吗?当海德格尔说“希腊经验的侧重点并不在”这里时,我们真不知道海德格尔说什么了。为何“起支配作用的是一种遮蔽状态,它使其他人看不到这个痛哭者”?这个诗句说的不就是其他人没知觉到奥德修斯吗?这个“遮蔽状态”犹如“物自体”一般幽深晦暗,它拒不向我们的对峙格局澄清自身。于是,我们只能判定海德格尔对这个诗句的阐释乃属于“过度诠释”。

二

《存在与时间》中那个著名的“锤子”的例子,可以说就是对由这个“不”所引发的阻绝之实事的经典“现象学显示”:

对锤子这物越少瞠目凝视,用它用的越起劲,对它的关系也就越源始,它也就越发昭然若揭地作为它所是的东西来际会”;“上手的东西根本不是从理论上来把握的,即使对寻视来说,上手的东西首先也不是在寻视上形成专题。切近的上手事物的特性就在于:它在其上手状态中就仿佛抽身而去,为的恰恰是能本真地上手。*海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,北京:三联书店,2006年,第81、82页,译文有改动。

正如海德格尔指出的那样,“这些‘不’意指着上手事物守身自在的性质”。*海德格尔:《存在与时间》,第89页。对锤子用得起劲恰好是因为“不知道”自己在使用锤子,这真是让人惊讶之事!我们从文章开篇处就在力图唤起对寻常之事的惊讶,我们不满于将荷马的这个诗句视作显明的“表-达”,我们要追问看似无懈可击的自明之事,而这一不满和追问在此处的惊讶之事中才充分赢获了行进的冲力,才不显得是一意孤行的矫揉作态。惊讶携带着来自实事的劝导,这一劝导稍纵即逝,熟视无睹的冷漠能轻易地敉平它。所以,我们需得让自己为这一满可惊讶的实事所引导,凝神持守于对这一劝说的倾听,在实事自身的劝说中,我们的追问自会有其答复。

锤子的事例已经指示出,使用锤子时的游刃有余、得心应手需要抛却瞠目凝视的理论观审、技法说明,如果我们在使用时总是上下打量、前后思忖,那么这一操劳活动也就总是磕磕绊绊、生涩别扭。在此上手状态的“守身自在”中,我们用钉锤用得越起劲,就越是将自身交付投递出去、消散沉浸于所操劳之事,根本无暇反身自顾;而上手事物也一样不来专题照面,它“仿佛抽身而去”,却又恰恰在此时才本然地是其所是。处于此上手状态时,上手事物抽身隐匿,人们自身也脱身隐遁,甚至这一具体的操劳活动本身也自行沉入遮蔽,又如何可能先行构成一种“谁隐瞒谁、谁注意谁”的主-客认识论格局呢?

这种所谓于上手状态中的“抽身隐匿”或“本然地是其所是”,触及到的其实就是传统哲学中的“自在”(Ansich)或“自在存在”( Ansichsein)这个概念。但是海德格尔绝非要给这个概念增添点新的概念性内涵,而是以对用具的“上手性”或“上手状态”(Zuhandenheit)的现象学分析,直接震碎了自在存在的“概念性”外壳。海德格尔写道:“如果人们首要地乃至唯一地依循现成事物制订方向,那就在存在论上对‘自在’根本无所阐明……至此的分析已经弄清楚了(指对“上手状态”的分析——笔者注),只有依据于世界现象,才能从存在论上把握世内存在者的自在存在”。*海德格尔:《存在与时间》,第89页。于是,海德格尔在《存在与时间》的第15、16节以及第19、20、21、43等节中,系统深入地从存在论上阐释了“自在存在”,从而让这一词语摆脱了其“概念”性的封闭,真正如其所是地在“源在”(Ereignis)的位面上重新说话。德国现象学家克劳斯·黑尔德也深刻地洞见到这一点:“海德格尔《存在与时间》的第一个开创性发现是:恰恰事物的这种显现方式(事物的上手状态——笔者注)包含着对自在存在的最强烈的经验”;并且,黑尔德注意到了自在存在“这个概念与‘面向实事本身’这个准则具有某种隐蔽的联系”,而“‘面向实事本身’这个座右铭的要求是针对这种自在的,即我们在事物之显现中经验到的这种自在。”*克劳斯·黑尔德:《世界现象学》,孙周兴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年,第117、122页。质而言之,在用具活生生的“上手”中,袭占着我们的乃是用具的“存在”,幽深晦暗的自在存在;自在存在作为只在其自身的存在(Ansich-sein),根本上总是遮蔽着的,甚至就是遮蔽本身;而这种始终保有在“时时持留于到来中”却又同样保有在“不可触动的切近中”的自在存在,*海德格尔:《演讲与论文集》,第288页。其实就是后期海德格尔一直都在竭力道说的“本有”或“源在”( Ereignis)。*“Ereignis”这个词国内学界有很多译法,如“本有”“本是”“大道”“发生(事件)”“征用”等等。在笔者看来,Ereignis意为“持续涌现”或“凭空袭来”。在此,笔者将之译为“源在”。

在荷马的这个诗句中,流泪的奥德修斯和沉醉于宴饮欢乐的其他人各安其位,沉浸消散于各自操劳之事中。这看起来是一个完全透明无蔽的画面。然而,事情并不尽然于这种无蔽状态,相反,无论是奥德修斯还是其他人,都总是“活在隐蔽中”。在奥德修斯的掩面哭泣以及其他人的妙乐高歌这种在场状态中,携带着各自隐蔽着的“生活之境”:“掩面哭泣”远不只是为了不引人注意或者“因为……”,而是奥德修斯作为希腊英雄的“曾在”和“将在”的直接袭来(比如曾献木马计的奥德修斯,不仅自己“望故乡渺邈,归思难收”,而且还处在如何将自己的士兵带回家乡的深深忧思之中);“欢歌宴饮”也不单单是现场礼乐碰杯的喧嚣,更是其他人在暗处的种种心愿、野心、筹划、斡旋等等的滚滚到场。如此一来,确如海德格尔所说:“遮蔽状态在这里决定着人在人中间应有的在场方式”:*海德格尔:《演讲与论文集》,第286页。一边是歌乐回旋、杯盘交错的无蔽状态的持存,另一边则是支撑和决定着这种无蔽状态的持续涌动着的遮蔽之运作。

三

光明中的无蔽者既显现着又隐匿着,或者说它们既保有着无蔽又保有着遮蔽,无蔽与遮蔽在此实事中亲密为一。这不是辩证的推演,而是实事自身活生生的“自我介绍”。由此,我们领会到“保有遮蔽-保有无蔽”这一话语的充沛言说。

在钉锤的例子中,我们也曾经验过这种保有遮蔽-保有无蔽的整体运作。在锤子的捶打中,捶打愈是得心应手,捶打者、锤子、被捶打物这些无蔽者就愈是入于其自在之遮蔽。甚至这一处于上手状态中的“仿佛抽身而去”也一样自行隐匿,无踪可觅。这一自行隐去着的“当下上手状态”曾被海德格尔称为“存在者的如其‘自在’的存在论的范畴上的规定”。*海德格尔:《存在与时间》,第84页。存在者在日常操劳活动中与我们际会时,或者哪怕只作为现成事物摆在那里时,此一“自在”也隐匿地在场。若不是我们隐绰未彰却又“自明”于这一“自在”,我们不会不假思索、游刃有余地将存在者作为这样一个存在者开展出来,“自行解蔽不光是决不排除遮蔽,而倒是需要遮蔽,才能如其本质地现身”。*海德格尔:《演讲与论文集》,第297页。

这种现象实情也曾在惊讶的情绪中向我们稍纵即逝地豁然昭示过,不过这一昭示一闪即过,我们根本来不及也不能够抓住它。不仅如此,当我们力图从类似锤打、惊讶这样的现象实情中再多抓取些什么可加论说的东西时,却发现除了保有遮蔽-保有无蔽外,竟然已没有什么可说。于是,这种支配着一切在场者之在场的“保有遮蔽-保有无蔽”之整体运作,便退出了我们的视野,只剩下赤裸的存在者与我们彼此相望。但就在这种彼此相望的格局中,我们也仍然在一切的“上手”操劳中,乃至我们在世生存的全部操劳活动中,每时每刻都求助于这个“保有遮蔽-保有无蔽”的整体运作,征用着这个“源在”。这意味着,这一整体运作方式乃是:存在的时候不存在,不存在的时候存在;或说,它总是自行在到来之际隐去,恰恰为的是在隐去之际到来。由此,这种“保有遮蔽-保有无蔽”的整体运作便庇护着一切在场者之在场,并且始终静默地在“守身自在”之中实行着这种庇护。

在近代西方哲学传统中,谈论和思考“自在存在”是极具风险的,因为这样的谈论很容易陷入那种背谬,即像我们在“无”那里所遇到的那种背谬:“关于虚无的谈论和关于虚无的思考就被证明为一种‘无对象的’意图,一种空洞的文字游戏;此外,这种游戏好像并没有察觉到,自己一直在打自己的嘴巴,因为无论它把虚无确定为什么,它总是不得不说:虚无是这个和那个。即便我们仅仅说:虚无‘是’(ist)虚无,我们表面上也‘对’虚无说出了一个‘是’,从而把虚无搞成了一个存在者了;我们对虚无说了不该对它说的话。”*海德格尔:《尼采》下卷,孙周兴译,北京:商务印书馆,2012年,第737页。同样,一旦我们企图“认识”自在,我们就已经将之强行拖离了“在其自身中”(in-itself)的存在、搞成了“被认识的自在”,亦即把“自在”搞成了“不-自在”。在认识之光所向披靡的探照下,一切存在者都透明可数,而遮蔽-自在却因为被逻辑地堵死在“自身”的牢笼内,除了被派发了一个“自在”的救济概念之外,便一无所是了。然而我们已经在用具的“上手存在”那里亲历过这一自在存在,而且这个自在存在恰恰正是“存在本身”,只不过在认识之光的烛照下,它只能无声地自裁。

然而,自在存在并没有真正死去,它只是拒绝任何认识论的瞠目凝视。我们在用具的上手存在中遭遇着它。在我们浑然不觉地来往于各种操劳操持活动之际,我们持续地与它际会(Begegnen)。上手事物之自在向来普泛地围浸着我们,穿透着我们,因而我们才得以安顿于日常生活。“譬如,在开门之际,我已经利用着门把。”*海德格尔:《存在与时间》,第79页。这就是说,在开门之际,我已与门把的“自在”际会。但是,并非只在刻意地“利用”什么之际,我们才际会着自在存在。严格地说,在我们任何可能的举手投足之间,这种际会都在无声无息地发生着:当我们挥手告别转身踏出家门的一步的时候,当我们坐立不安来回踱步的时候,地面支撑之自在存在早已涌上前来际会我们,庇护着我们,虽然这种际会总在隐匿中到场。

意味深长的是,这种时时刻刻与自在存在相縻相切的存在性际会,却始终入不了认识论研究的法眼,因为在后者的视域中,能够进入眼帘的只能是那些成型的、并能为“共识”之光所捕获的持存着的实-在。至于那自在存在或更精确地说“存在者整体”的自在存在,哪怕它持续涌流着也好,闪烁着到达也罢,这种深藏不露的守身自在,在认识论的最高法庭只可能获得“终身关押于‘不存在’”的终审判决。然而,“我们多么确实无误地从未绝对把握住自在的存在者整体,我们就多么确凿无疑地发现自己置身于以某种方式整体地揭示出来的存在者中间。”*Martin Heidegger, Gesamtausgabe Band 9, Wegmarken, Vittorio Klostermann Frankfurt am Main, 1976, p.110.的确,无论我们如何不待见这种飘忽不定的自在存在,我们都置身于它无条件的陪伴之中,而且正是这种陪伴让一切存在者存在,庇护着它们的是其所是:杯子就在被端向嘴之际,它的容纳和倾注之自在存在已袭向我们;鞋就在被脚伸入之际,它与脚的适宜性以及与地面摩擦的适宜性之自在存在也已经袭向我们……哦是的,这实在是再自然不过了。就因为如此,我们早已习以为常,故而不再惊讶,故而只关注那能被抓住的“什么”,而弃那“自在存在”于不顾。

然而,若我们企图将这种“源在”作为某种可现成到处套现的公式来把握,我们所“握”住的就始终不过是一个空洞的“概念”,亦即一个对应于不管什么“对象”的概念,但源在之为源在,始终是自我介绍、自我充实和自我实行着的,始终不可能塌缩为任何对象性的东西,否则它就不可能成为始终被“征用”着的源-在。即使作为终有一死者,我们会常常被澄明之“浩瀚之境”猛然击中,但也根本不要由此便企望把捉住这一不可把捉者,因为“把捉”到的皆只是由遮蔽-无蔽运作而来的“存在者”。更为关键的是,“终有一死的人同时也背弃澄明,并且仅仅转向那些他们在日常与一切事物交道时直接碰到的在场者。”*海德格尔:《演讲与论文集》,第308页。但是,这并不意味着,我们于此无能为力。就如荷马的这个诗句启示的那样:只要我们不止步于表达-存在者,突破主观-客观的认识论桎梏,便总会在事情本身的绽放时刻,收到“源在”持续不断的丰饶馈赠。