一种嗜蓝孢孔菌新种的分离鉴定与菌株初步筛选

2018-08-02南晓洁郭尚周林王华刘晓钢李艳婷张红刚

南晓洁,郭尚*,周林*,王华,刘晓钢,李艳婷,张红刚

(1.山西省农业科学院 食用菌研究所,山西 太原 030031;2.山西农业大学 园艺学院,山西 太谷 030801)

嗜蓝孢孔菌属(FomitiporiaMurrill)于1907年首次被Murrill报道[1],隶属于担子菌门(Basidiomycota),伞菌纲(Agaricomycetes),锈革孔菌目(Hymenochaetales),锈革孔菌科(Hymenochaetaceae)。在过去的一段时间里,有研究者将嗜蓝孢孔菌属归入桑黄属(Phellinus),并认为与桑黄属的Phellinuspunctatus-robustus的复合体具有很大的关联。该复合体的主要特征是具有球形到近球形、厚壁、嗜蓝和似糊精状的担孢子,二系菌丝系统,多变的子实层刚毛和小隔胞[2]。而Fomitiporia通常具有两种子实体形态学结构:Fomitiporiapunctata的复合体的种表现为具有倒置的担子果,Fomitiporiarobusta的复合体的种具有伞形菌盖的担子果。近年来,根据分子生物学的研究表明,Phellinuspunctatus-robustus复合体的种与锈革孔菌科(Hymenochaetaceae)形成了明显的、单系的分支[3]。

我国地域辽阔,森林生态类型多样,为木生真菌的生长提供了丰富基质。目前已发现100余种木生真菌,大部分发现于广西、云南、东北等地。在过去的20年间,随着形态学、分子生物学等相关学科的不断发展,对嗜蓝孢孔菌属的研究也有了很大的进展,发现了许多嗜蓝孢孔菌属的新的分类单元[4~11]。

本文的研究对象是本课题组在山西同朔地区沙棘树上首次发现并采集到的一种木生真菌。经形态学及分子生物学研究分析,认为该菌具有明显的Fomitiporia属的特征,并在系统发育树中形成一个独立的亚分支,确定为Fomitiporia属的一个新种,命名为FomitiporiayanbeiensisS. Guo&L. Zhou[12]。本研究通过对FomitiporiayanbeiensisS. Guo&L. Zhou适宜不同碳源的母种菌株株系及适宜不同主料产区的原种菌株株系进行筛选,以期为该菌的人工驯化与开发利用提供参考和依据。

1 材料和方法

1.1 材料采集与分离纯化、培养保存

本课题组在2015年10月于山西同朔地区的沙棘树(HippophaerhamnoidesLinn.)上采集到一种嗜蓝孢孔菌属真菌,标本编号SXSYJBB1510,保存于山西省农业科学院食用菌研究所。将采集的子实体进行组织分离得到纯菌株,保存于山西省农业科学院食用菌研究所,编号为SXSYJJZ No.1510,同时送中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心进行保存,编号为CGMCC No.13380。

选取尚未木质化、无任何破损、新鲜的子实体,用干净刷子刷去表面的杂质,用75%的酒精擦洗固体外表面5 次进行消毒,然后置于无菌烧杯中备用。菌丝分离采用组织分离法[13]。将接入子实体组织块的培养皿,培养皿中注入的培养基为PDA培养基(马铃薯(去皮)200 g,葡萄糖20 g,琼脂20 g,水1 000 mL,pH自然),用于菌种分离与保藏。接入子实体组织块的培养皿移入消过毒的恒温箱中,25 ℃倒置培养,培养过程中及时观察记录,如有感染杂菌及时检出,避免感染其他培养皿。待长出菌丝后,取生长快、菌丝长的菌丝块,移入另一无菌平板培养皿表面培养,待长出菌丝后,取生长快、无杂菌污染的菌丝块,移入10支斜面培养基表面,25 ℃培养,菌丝长满斜面且无杂菌,即为菌株1-10号,置4 ℃保存。

1.2 分离培养的菌株ITS DNA分子生物学鉴定

将分离的菌株通过ITS DNA分子生物学鉴定,并结合生态习性和腐朽类型等性状进行分析[12]。将培养的菌丝刮取50 mg,用CTAB方法提取总DNA,采用通用引物ITS5(GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G)和 ITS4(TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC),进行PCR扩增。使用回收试剂盒(天根生化科技有限公司)对PCR产物进行纯化,纯化产物进行Sanger测序,测得ITS序列上传NCBI,进行ITS DNA的Blast比对鉴定。

1.3 不同碳源筛选母种菌株试验

PDA 综合培养基:马铃薯(去皮)200 g,葡萄糖20 g,蛋白胨2 g,琼脂20 g,磷酸二氢钾1 g,硫酸镁0.5 g,维生素B1 10 mg,水1 000 mL,pH自然,用于母种1-10号菌种活化及繁育。

以PDA 综合培养基中20 g葡萄糖为标准,分别用等量的玉米粉、可溶性淀粉为碳源,代替供试培养基中的葡萄糖,pH 7.0~7.2,接入菌株1-10号,每处理设10次重复。无菌条件下,在各平板中央接种一直径为5 mm的菌饼,于25 ℃恒温培养箱中避光培养。观察并记录菌丝长势、粗壮程度、疏密程度、菌落边缘整齐度、菌落颜色等。直至菌落长满培养皿,计算菌丝体日均生长速度[菌丝生长速度=菌落半径增长度(mm)/培养天数(d)]。

1.4 原种菌株筛选试验

采用小麦、玉米、小米三种培养基培养菌株1-10号,观察菌丝生长情况。

原种培养基:小麦、玉米、小米为主料加2.5 kg,加入石膏粉25 g,碳酸钙25 g,搅拌均匀,调至含水量60%~65%,装袋,pH值自然。每袋装料250 g左右,每个处理重复 20 次。接种后观察菌株菌丝的生长状态。

2 结果与分析

2.1 分离培养菌株的ITS DNA分子生物学鉴定

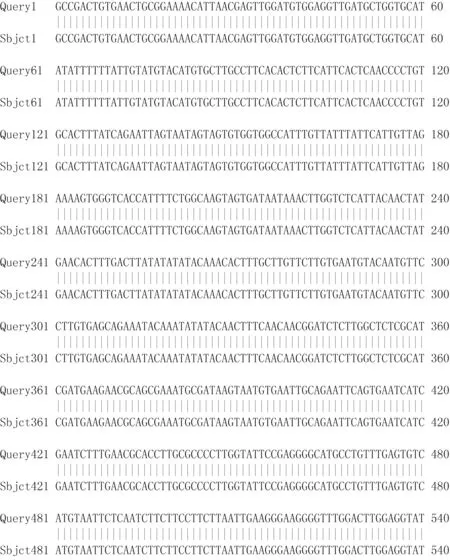

将分离的菌株通过分子生物学研究方法,测得ITS DNA 789 bp序列片段,将此获得的ITS片段,与FomitiporiayanbeiensisS. Guo&L. Zhou的在GenBank登陆ITS 序列(NCBI No. KT861405.1)进行Blast比对,结果与FomitiporiayanbeiensisS. Guo&L. Zhou是同属同种,证明本试验所分离使用的菌种确实准确无误,保证了试验用材料的真实性(图1)。

2.2 适宜不同碳源的母种菌株株系的筛选

Fomitiporiayanbeiensis在供试的 3种碳源中均能生长,但不同碳源对菌丝生长的影响明显不同,从而筛选出适宜不同碳源的母种菌株株系,结果见表1。

表1 Fomitiporia yanbeiensis 不同株系在不同碳源培养基中的生长状态Table 1 Growth condition of Fomitiporia yanbeiensis in different carbon sources

注:“+++”表示菌丝粗壮、致密;“++”表示菌丝密、长势壮;“+”表示菌丝稀疏、纤弱

Note:"+++" indicates that the mycelium is thickness; "++"indicates that the mycelium is dense and strong; "+" indicates that the mycelium is sparse and slim.

图1 分离菌株的ITS序列比对结果Fig.1 ITS alignment results of isolated strain

表1给出了Fomitiporiayanbeiensis1-10号菌株在3种碳源培养基中菌丝生长状态。其结果显示,菌丝生长速度的快慢依次是玉米粉、葡萄糖、可溶性淀粉,平均生长速度分别为2.22 mm·d-1、2.12 mm·d-1和2.05 mm·d-1,其中以玉米粉为碳源的培养基中培养的母种菌丝生长速度最快。

以玉米粉为碳源培养的1-10号菌株中,1、2、4、5、8、10号的菌丝生长状态良好,菌丝生长势最强(均为+++)。菌丝生长速度最快的是1号菌株,为2.27 mm·d-1,其次为2号(2.23 mm·d-1)、其余为2.20~2.22 mm·d-1。 6号和9号菌株,菌丝生长速度分别为2.24 mm·d-1和2.23 mm·d-1,但是菌丝生长势较弱(均为+),3号株系和7号株系,菌丝生长态势中等(均为++),但菌丝生长速度较慢。综合菌丝生长速度以及菌丝生长状态的特性考虑,1号菌株的菌丝生长速度最快且菌丝长势最强,是最适于在添加玉米粉的培养基中生长的菌株。

以可溶性淀粉为碳源培养的1-10号菌株中,3、4、6、7号的菌丝生长状态良好,菌丝生长势最强(均为+++)。其中菌丝生长速度最快的是6号菌株,为2.12 mm·d-1,其次为4号和7号,分别为2.09 mm·d-1和2.07 mm·d-1,3号菌丝生长速度最慢为1.94 mm·d-1。1、2、5、8、10号株系的菌丝生长态势中等(均为++),菌丝生长速度为2.05~2.10 mm·d-1。9号菌株的菌丝生长势最弱(为+),菌丝生长速度也较慢,仅为1.95 mm·d-1。综合菌丝生长速度以及菌丝生长状态的特性考虑,6号菌株的菌丝生长速度最快且菌丝长势最强,是最适于在添加玉米粉的培养基中生长的菌株。

以葡萄糖为碳源培养的1-10号菌株中,1、3、5、8号的菌丝生长状态良好,菌丝生长势最强(均为+++)。其中菌丝生长速度最快的是5号菌株,为2.17 mm·d-1,其次为1号和3号,分别为2.15 mm·d-1和2.11 mm·d-1,8号菌丝生长速度最慢为2.07 mm·d-1。7号和10号菌株,菌丝生长速度分别为2.11 mm·d-1和2.13 mm·d-1,但是菌丝生长势较弱(均为+),2、4、6和9号株系,菌丝生长态势中等(均为++),菌丝生长速度为2.11~2.14 mm·d-1。综合菌丝生长速度以及菌丝生长状态的特性考虑,5号菌株的菌丝生长速度最快且菌丝长势最强,是最适于在添加葡萄糖的培养基中生长的菌株。

由此筛选出适宜玉米粉培养的母种菌株为1号,适宜可溶性淀粉培养的为6号菌株,适宜葡萄糖培养的为5号菌株。

2.3 适宜不同主料产区的原种菌株株系的筛选

本试验采用小麦、玉米、小米三种培养基质,对1-10号菌株接种后30 d和45 d进行了菌丝生长状态研究,其结果见表2。

表2 Fomitiporia yanbeiensis 原种菌丝在不同培养基质下的生长情况Table 2 Growth condition of Fomitiporia yanbeiensis in the different media

原种菌丝培养试验结果表明,小麦、玉米和小米均可作为主料用于培养Fomitiporiayanbeiensis原种。Fomitiporiayanbeiensis在3种培养基中接种后30 d,1-10号菌株的满袋率及平均满袋率由高到低依次是玉米培养基、小麦培养基、小米培养基,同接种后45 d时的排序一致,表明Fomitiporiayanbeiensis菌丝在玉米培养基中生长最快,小麦培养基次之,而在小米培养基中生长最慢。使用玉米培养基,在接种后30 d时平均满袋率已为72.5%,45 d时则高达91.5%;小麦培养基,在接种后30天时为36.5%,45 d时为84.5%;而使用小米培养基,在接种后30 d时平均满袋率虽然仅为7%,但在45 d时,其平均满袋率也达64%。

使用玉米培养基培养的1-10号菌株中,1号菌株接种后30 d和45 d时,满袋率均为最高,分别为80%和95%;而2、8和10号菌株,虽在接种后30 d的满袋率为70%~75%,但在接种后45 d时的满袋率也达到95%。而使用小麦培养基培养的10个菌株中,6号菌株接种后30 d和45 d时,满袋率均为最高,分别为45%和95%。使用小米培养基培养的10个菌株中,6号菌株接种后30 d和45 d时,满袋率均为最高,分别为20%和80%。由此可见,适宜玉米培养的菌株为1号,适宜小麦和小米培养的均为6号菌株。终而筛选出相应的适宜原种,可在我国主产小麦、玉米和小米等大宗粮食作物及杂粮作物的地区,用于原种生产。

3 讨论与结论

嗜蓝孢孔菌属Fomitiporia真菌是一类非常重要的药用真菌,隶属于锈革孔菌科,目前报道包含有37个种[14],我国报道的有13个种[5]。本文研究对象FomitiporiayanbeiensisS. Guo&L. Zhou经形态学特性及分子系统发育研究,确定为Fomitiporia.属的一个新种。Fomitiporiayanbeiensis标本采集自山西省同朔地区,海拔1 352 m,北纬39°98′、东经112°47′,该地区属温带大陆性季风气候,是山西地区针阔叶林和混交林地带的生长处[12]。

在Fomitiporiayanbeiensis的采集地,当地人们将其作为传统药物,本品甘温微苦,具有提高免疫力、抗感冒等功效。对Fomitiporiayanbeiensis营养及药用价值和急性毒性进行分析,表明其蛋白质含量丰富为16.10%、氨基酸组成合理为12.51%、粗多糖为2.14%、粗脂肪含量较低为1.02%,并含有三萜类化合物、多糖类、黄酮等多种对人体有益的功能性成分;通过小鼠急性毒性试验分析,确定该菌无急性毒性,具有很高的开发和利用价值[15]。

Fomitiporia.属是一类药用功能的大型真菌,具有很高的药用价值[16],但由于研究开发时间较短,人工驯化栽培还有许多困难,诸如菌丝生长发育、菌丝转化、子实体形成等还有很多技术环节没有得到解决,其中很重要的一个如菌种繁育中的母种转管、原种扩繁等的菌种变异或菌种污染就是难以避免的关键技术[17,18]。在本试验中非常注重这一点,首先将分离得到的菌种进行确认,以避免在以后阶段的菌丝培养、驯化出菇阶段等造成不知原因的失败。

在本试验中,将分离菌株测得的ITS序列与试验材料原种雁北嗜蓝孢孔菌FomitiporiayanbeiensisS. Guo&L. Zhou的序列在GenBank中NCBI进行了Blast比对,得到了100%的相似性结果,证明为同种。而与Fomitiporiasp. HC-2016b(NCBI No. KU364417.1)和Fomitiporiasp. HC-2016 a(NCBI No. KU364423.1)只有96%和95%的相似性,根据序列相似度在97%以下,已低于种间水平的允许差异标准[19,20],表明为不同种。

不同种类的食用菌以及同种类食用菌的不同品种或菌株对于营养条件和培养环境是有不同要求的,其本身都有特定的生理特性[21,22]。在本试验中,Fomitiporiayanbeiensis在供试的玉米粉、葡萄糖、可溶性淀粉3种碳源中均能生长,适合以玉米粉为碳源的为1号菌株,适合以可溶性淀粉为碳源的为6号菌株,5号菌株则适宜以葡萄糖为碳源的培养基上生长,从而筛选出适宜上述3种碳源培养的母种菌株。

小麦、玉米和小米均可作为主料生产用于筛选Fomitiporiayanbeiensis原种菌丝。使用玉米培养基培养的1-10号菌株中,1号菌株满袋率最高,原种菌丝生长状况最好,这与母种菌丝试验中结果一致,故1号菌株适合在以玉米为主料的原种生产中使用。而使用小麦和小米培养基,均为6号菌株满袋率最高,原种菌丝生长状况最好。小麦和小米中均含有可溶性淀粉等,恰恰为原种菌丝生长所需的碳源供给。该结果也与母种菌丝试验中结果一致,故1号菌株适合在以玉米为主料的原种生产中使用。

通过不同碳源筛选母种菌株和以三种主要大宗粮食作物及杂粮为主料对原种菌株的筛选,可为使用相关碳源或主料生产原种的菌种生产提供理论依据。