比差异,析原因

——以高考历史真题为例

2018-08-01安徽孙伟萍

安徽 孙伟萍

2018年高考历史“考试大纲”明文规定:历史学科考查对基本历史知识的掌握程度;考查学科素养和学习潜力;注重考查在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法发现问题、分析问题、解决问题的能力。笔者认为,比较和辨析是发现、认识和分析历史问题的常用方法。其中比较历史事件及其现象的异同,要求教师能够引导学生对问题进行归纳、整理、鉴别、分析, 从而做到求同析异,以加深学生对历史事件本质的理解。这是一种对题型聚焦高阶思维能力的考查,因此颇受命题者的青睐,在高考试卷中屡屡出现。对于教师而言,引导学生掌握这种题型的解题步骤和解题技巧是有必要的。

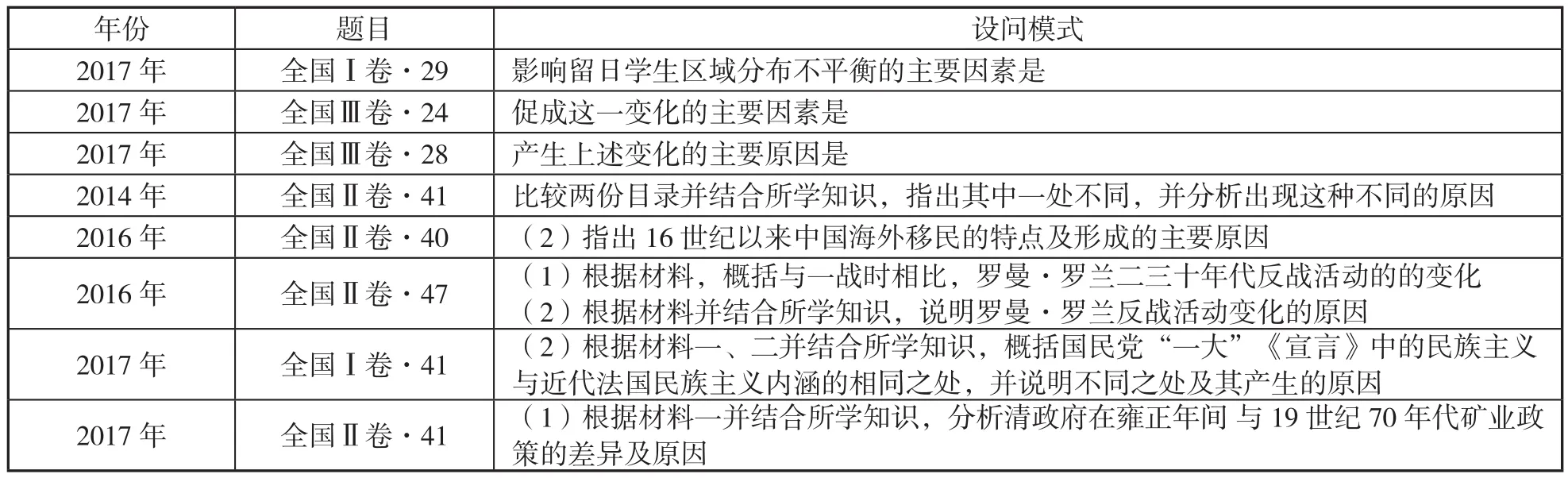

设问模式2017年 全国Ⅰ卷·29 影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是2017年 全国Ⅲ卷·24 促成这一变化的主要因素是2017年 全国Ⅲ卷·28 产生上述变化的主要原因是2014年 全国Ⅱ卷·41 比较两份目录并结合所学知识,指出其中一处不同,并分析出现这种不同的原因2016年 全国Ⅱ卷·40 (2)指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因2016年 全国Ⅱ卷·47 (1)根据材料,概括与一战时相比,罗曼·罗兰二三十年代反战活动的的变化(2)根据材料并结合所学知识,说明罗曼·罗兰反战活动变化的原因2017年 全国Ⅰ卷·41 (2)根据材料一、二并结合所学知识,概括国民党“一大”《宣言》中的民族主义与近代法国民族主义内涵的相同之处,并说明不同之处及其产生的原因2017年 全国Ⅱ卷·41 (1)根据材料一并结合所学知识,分析清政府在雍正年间 与19世纪70年代矿业政策的差异及原因年份 题目

一、题型特点

由上表可知,近年来高考的比较题侧重“比差异,析原因”。从考查的目标来看,主要考查学生比较和辨析事物的能力;从题目分布来看,题目类型既有选择题,又有主观题,题目范围既分布在必做题里,又分布于选做题中,可谓“比较无处不在”;从题目设问来看,一般有“变化”“特点”“不同”及“原因”等角度,其中值得一提的是选择题题干若蕴含“差异”,则一般考原因,主观题若蕴含“差异”,则一般设连环问,即指出不同或变化、差异、特点,并分析其形成的原因。

二、例题剖析

下面笔者以几道高考题为例,分析这种题型的解题步骤和解题技巧,并从中提炼出,律性的认识,以便教师能更好地帮助学生进行总结。

(一)选择题中的“差异”“原因”题

例1. (2017·全国Ⅰ卷·29)1904年,湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海9个省份留日学生共计1 883人,占全国留日学生总数的78%,直隶亦有172人,山西、陕西等其他十几个省区仅有351人。影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是 ( )

A.地区经济文化水平与开放程度有别

B.革命运动在各地高涨程度存在差异

C.清政府鼓励留学的政策发生变化

D.西方列强在中国的势力范围不同

【解析】本题考查的主干知识是清末新政与留学教育。通过比较三个区域的留日学生人数,发现长江流域与东南沿海地区的人数最多,华北地区直隶的人数其次,西北的山西、山东等十几个省区的人数最少,可知其原因与经济和思想观念有关,故选A项;C、D两项是三个区域面临的共因;B项时间与题干不符。

例2. (2017·全国Ⅲ卷·28 )1897年,有人指出:“中国创行西法已数十年,皆属皮毛,空言无补。至今两年来,忽大为变动,如邮政、银行、铁路,直见施行,今天津亦有小轮,风气之开,人力诚难阻隔也。”产生上述变化的主要原因是 ( )

A.维新变法运动迅速兴起

B.政府大力扶持官督商办企业

C.列强对华资本输出减少

D.政府放宽了兴办实业的限制

【解析】本题考查的知识点是19世纪末民族资本主义的发展。由材料时间“1897年”可知,材料现象发生在甲午战争之后,此时列强加紧对华资本输出,故排除C项;B项“大力扶持”不符合史实;A项不是主要原因;结合所学知识可知,1895年《马关条约》签订后,清政府为赔偿日本,故放宽了对民间设厂的限制,答案为D项。

1.解题技巧

(1)一审,仔细审题,明确题干所要考查的主干知识。教师应引导学生注意题干考查的角度,初步明了历史事物不同、变化、差异或特点的含义。如例1中考查关于留日学生在三个区域分布不平衡的主要因素,便属于同一事物在不同区域的变化;例2中考查关于甲午战争后中国民族资本主义发展状况,则属于新鲜事物的从无到有。

(2)二辨,教师引导学生将备选项和题干进行联系比较,辨别备选项的同时将本身表述错误、观点不符合题干考查角度的选项排除。如例2中,依题意和所学知识可判断B、C两项错误,故排除;A项虽正确,但不是“主要原因”,故不符合题意。

(3)三查,教师引导学生审查备选项,只有选项本身正确且符合题干要求的备选项,即属于“主要原因”的选项,才能最后入选。

2.规律性的认识

比较型选择题分为横向比较和纵向比较两种,变化亦有“从无到有”“不断发展”两种,这些变化多寓于题干中。设问一般考查原因或主要原因。答题常用排除法,即排除本身错误及虽然正确、但与题干主旨不符的选项。

(二)材料解析题中的“差异”“原因”题

例3. (2017·全国Ⅰ卷·41)(节选 )

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括国民党“一大”《宣言》中的民族主义与近代法国民族主义内涵的相同之处,并说明不同之处及其产生的原因。

【答案】(2)相同 :追求民主与平等。

不同:法国民族主义是反对国内专制;国民党“一大”《宣言》中的民族主义突出反对帝国主义。

(4)平面直角坐标公式使用不同。高斯投影平面直角坐标系在我国x坐标为正,为了避免y坐标出现负值,在y坐标上统一加上500 000 m,公式为:

原因:封建专制与人民大众的矛盾是法国社会的主要矛盾,争取主权在民是主要任务;帝国主义与中华民族的矛盾是中国社会的最主要矛盾,争取民族独立是主要任务;中国共产党和苏俄的影响。

【解析】本题考查的主干知识是民族主义。解题时需要将1924年时的中国民族主义与近代法国民族主义做比较。二者的不同在于法国对内反对封建专制,中国对外反对帝国主义。分析中、法两国民族主义产生不同的原因,要结合两国当时的国情进行分析,从而得出结论,即当时社会的主要矛盾不同决定革命任务的不同。

例4 .(2017· 全 国 Ⅱ 卷·41)(节选 )

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清政府在雍正年间与19世纪70年代矿业政策的差异及原因。

【答案】(1)差异:雍正年间:限制开矿,政府垄断。

19世纪70年代:允许开矿,官督商办。

原因:

雍正年间:推行重农抑商政策;清廷认为开矿影响社会稳定;政府谋取矿利。

19世纪70年代:列强的经济侵略;洋务运动的推动;煤、铁等资源关系到国防、民生,需求量很大。

【解析】本题考查的主干知识是晚清经济结构的变动和民族资本主义的发展。可以根据材料中的“下达‘严行封禁’”“永远封禁”“严加控制”等信息归纳出雍正年间严禁地方开矿、政府严加控制矿产的措施;根据材料中的“清政府采纳李鸿章建议”“试办‘开采煤铁事宜’”可归纳出19世纪70年代清政府允许以官督商办的方式开采矿产的措施。要得出造成差异的原因,就要根据所学知识,结合雍正年间和19世纪70年代的时代特征、经济状况来分析。

通过对以上材料解析题的剖析,发现该题型有如下特点:

(1)材料一般涉及两个相似的且有可比性的事物或对象。

(2)解题依据一般有“根据材料并结合所学知识进行分析”。

(3)设问模式一般是连环问,即“指出……与……不同之处”或“概括……和……的不同特点”或“指出……和……在……上的差异”或“ ……和……相比,在……方面发生的新变化”等,并分析形成不同或变化、差异、特点的原因。

(4)比较无处不在。既可以在两道必做非选择题中进行考查,也可以在选做题中出现。

基于以上特点,教师在引导学生解答该题型的时候,应该注意以下问题:

1.解题技巧

(1)读懂材料,明确比较对象。

(2)比较辨析,找准比较点。题目已设置了比较点的,按要求比较即可,如例4中给定了比较点“矿业政策”;题目没有设置比较点的,要根据题意确定比较点,明确比较的宗旨,如例3中,对法、中两国民族主义的比较,可从材料本身着眼,得出关于“民族主义”理性的结论或规律,

(3)组织答案,取舍比较点。教师应引导学生在解答时注意从材料中提取有效信息并关联所学知识。找变化或差异是关键,只有将“变化”找准了,才能正确地分析原因。组织关于不同点的答案时,首先要写出比较点的提示语,然后行文上为“A……;B……”,对所要比较的历史事物逐项进行作答,且只需把符合命题宗旨的比较点写入答案之中即可。对原因的分析一定要结合时代特征,要将所比较对象放到特定的条件下去考查,且要多角度进行分析,将答案要点化、序号化。

2.规律性认识

(1)“比较宗旨”是比较题的灵魂,有的题目对此有明确的要求,学生在作答时直接作比即可;有的题就是大概念,并没有明确比较宗旨,需要教师引导学生依据材料并结合所学知识来进行判断。

(2)特点、特征或变化等可以理解为区别 ,主要注意其与同领域其他做法的区别。

(3)关于比较点,教师应指导学生尽量多角度思考,一般从背景、性质、方式、特点、结果、影响等方面思考,但要将符合“比较宗旨”的点分类对应比较,文字尽量简洁明了。

(4)连环设问题,第一问是关键,教师在引导学生作答时,更应注意此类问题,若此题第一问作答错误,则极易造成整体作答全部错误。

总之,“比差异,析原因”的题型一般目标明确,信息量丰富且操作性较强,旨在考查学生比较和辨析事物、认识历史事物本质和规律的能力,契合了“考试大纲”的要求。培养这种分析比较思维能力,对学生学习历史知识至关重要。在平时教学中,对于易混淆的概念教师应经常有意识地引导学生进行思考并加以分析,使学生掌握概念的精髓,这样才能实现知识的融会贯通,从而使答题事半功倍。