改革开放以来中国政治体制改革研究的热点聚焦与发展理路

2018-07-31韩瑞波

摘 要:改革开放以来,对中国政治体制改革问题的研究取得了丰硕成果,基于CNKI論文的文献计量分析,可得出若干有参考价值的结论。在热点聚焦方面,通过对高频关键词聚类知识图谱的剖析不难发现,政治体制改革研究的内容广泛而复杂,主要围绕政治体制改革与经济体制改革、民主、法治及制度建设之间的相关性进行探究;结合时区图谱与突变词的分析,改革开放以来政治体制改革的发展理路可归纳为三个方面,即问题导向下的历史情境性、政策导向下的顶层设计依赖性、治理导向下的研究嵌入性。在肯定既有研究成果的同时,还要认识到其不足之处,包括研究的波动性与理论研究的薄弱。因此,要注重增强研究的稳定性,同时,还要努力建构成熟的理论体系,加强基础理论的探讨。

关键词:改革开放;政治体制改革;中国知网;文献计量

中图分类号:D61文献标志码:A文章编号:1002-7408(2018)07-0034-07

引言

党的十九大报告提出,全面深化改革必须坚持和完善中国特色社会主义制度,不断推进国家治理体系和治理能力现代化。2018年是中国改革开放40周年,政治体制改革是中国全面深化改革的重要组成部分,也是全面深化改革的政治基础。改革开放以来,关于政治体制改革的研究取得了丰硕成果,对于政治体制改革的基础理论、研究方法与应用研究的探讨已形成较为完备的知识体系。因此,对该领域的研究热点与发展理路加以把握可为我们进行深入研究提供有价值的知识参考。当前,已有诸多学者对改革开放以来的政治体制改革展开综述性研究,基于不同维度对既有研究进行回顾和审视。例如,许耀桐将当代中国政治体制改革的40年历程划分为四个阶段,即酝酿与启动阶段、部署和展开阶段、调整与持续阶段、全面深化阶段,并将政治体制改革的着力点归纳为民主改革、法治改革、善治改革、参与改革、基层改革五个方面[1];房宁基于对中国政治体制改革的历时性观察总结了其内在逻辑,将坚持四项基本原则视为逻辑起点,将保障人民权利、落实协商民主、采取试点策略等作为改革得以顺利推进的基本经验[2]。综观既有研究,少有学者对政治体制改革研究本身进行全方位回顾,尚未有文献借助文献计量分析方法及可视化软件对该领域研究进行展示。基于此,本文试图弥补当前政治体制改革研究在文献计量方法上的空白,以更加直观的方式呈现该研究领域的热点议题和发展态势,以期为学术界相关研究提供理论启示。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文择选中国知网(以下简称CNKI)为来源数据库进行检索,时间限定为1982-2017年(第一篇文献出现于1982年),文献类型为“期刊”,检索时间2018年1月21日。在CNKI数据库中,以“政治体制改革”为篇名进行检索。筛选和整理检索结果,得到CNKI数据库论文2345篇。本文通过CiteSpace软件对CNKI数据库中导出的相关信息加以转码并进行文档拆分处理,最终得到可分析的样本,在此基础上绘制出政治体制改革研究的知识图谱,结合高频关键词与突变词的展示,以探寻该领域的研究热点,并揭示出政治体制改革研究的发展趋势。

(二)研究方法

文献计量学的研究方法是综述类的论文比较常用的方法之一[3]。其中,文献计量分析中经常使用的软件工具CiteSpace(引文空间)具有自身的优势和特点。CiteSpace作为一款可视化的分析软件,聚焦于特定研究领域的既有研究成果,在数据可视化形式与科学计量学逐渐成长的背景下逐渐进入学界视野。它所展示出来的知识图谱可以呈现出特定研究领域的知识分布结构与发展规律,具有重要的参考价值。知识图谱是对关键词共现情况的可视化展示,也是词频共现分析的辅助工具。此外,CiteSpace软件提供了多种视图形式,聚类视图(cluster view)和时区视图(timezone)是其中较为常用的可视化类型,前者侧重于描述不同研究领域的知识结构,后者则强调了各研究主题随时间推移而呈现出的演变趋势[4]。因此,它们是本文主要采用的视图类型。

二、改革开放以来政治体制改革研究的热点聚焦

本文选取高频关键词聚类图谱来论述改革开放以来政治体制改革的研究热点。频次较高的词汇就是文章中的关键词,它是对文章主旨的高度概括与凝练。这些高频关键词就是知识图谱中的关键节点,它代表着该领域的研究热点。关键词共现即是指不同的关键词出现于同一文献之中。理解各热点主题之间的转化关系需要对关键词共现进行把握,并在此基础上对其进行聚类解析,来探索该研究领域的知识结构变化。

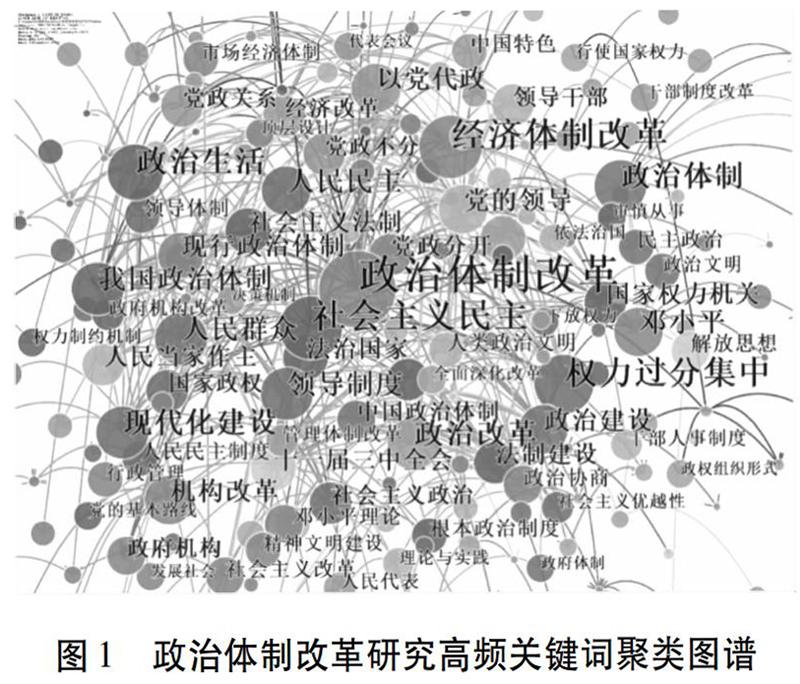

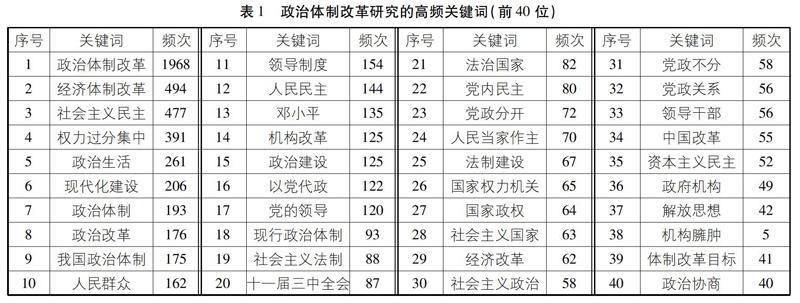

(一)高频关键词聚类图谱

在CiteSpace34R3创建新的运算目录界面,把CNKI数据库中转换后的数据导入软件。选择最小树突算法,单个时间分区设定为1年,选取“关键词”为节点类型,并设定相应阈值,然后运行软件,可得到高频关键词聚类图谱(见图1)。依据节点的大小,并结合关键词频次情况,这些高频关键词依次是:政治体制改革、经济体制改革、社会主义民主、权力过分集中、政治生活、现代化建设、政治体制、政治改革、我国政治体制、人民群众、领导制度、人民民主、邓小平理论、机构改革、政治建设、以党代政、党的领导等等(表1列出了频次在前40位的关键词)。由图1可知,聚类图谱中的关键节点之间的连线是紧密而复杂的。整个聚类图谱都是围绕“政治体制改革”这一中心节点而扩散形成的,说明“政治体制改革”与其他关键节点之间的共现性最强,学者们对政治体制改革的研究正是从这种共现性切入,来考察关键节点代表的研究主题之间的相关性。

(二)改革开放以来政治体制改革研究热点归纳

在2345篇样本中,尽管一些文献中的内容同时包含若干热点主题,但经过比较分析和归纳分类之后,我們不难发现政治体制改革研究主要涉及经济体制改革、民主、法治与制度建设等方面。笔者将结合高频关键词与相关文献,对政治体制改革研究热点进行梳理。

1.政治体制改革与经济体制改革。由图1和表1可知,“经济体制改革”是该研究领域中频次仅次于“政治体制改革”的高频关键词,这表明“政治体制改革”与“经济体制改革”的相关性最强,学者们对二者关系的论述也最为丰富。首先,经济体制改革对政治体制改革提出相适应的变革诉求。随着社会主义市场经济的发展,需要完善利益调节、收入分配、公民权利保障、执法司法、政府施政等方面的体制,需要一套完整而健全的政治体制为其提供制度环境支持。政治体制改革要建构的民主政治的目的在于以法律的形式对公民的合法权利予以保护和规范。由此,经济体制改革的成果需基于政治体制改革方可巩固[5]。其次,经济体制改革所产生的社会利益冲突最终会反映到政治层面上来。金太军等人指出,经济体制改革在加速增量利益成长的同时,往往会造成社会利益冲突的状况进而为以存量利益均衡分配为目的的政治体制改革制造难题。收入分配不均、贫富差距拉大、利益表达失衡等问题的背后是深刻的社会结构转型,要求对全面深化改革加以重新认知和有效应对[6]。社会利益冲突的不断加剧需要政治体制改革作出回应,需要行之有效的改革措施和利益表达渠道加以化解。最后,经济发展方式与政治体制改革之间存在着密切的内在逻辑关系。虞崇胜等人认为,正是由于政治权力在塑造经济形态与绩效方面起着决定性作用,意味着经济发展方式必然与政治体制改革紧密相关,质言之,经济发展方式转变的内在规律要求政治体制改革与之相匹配[7]。

2.政治体制改革与民主。如图1所示,“社会主义民主”“人民民主”“党内民主”“资本主义民主”“民主政治”“协商民主”“民主监督”都是频次较高的关键词。民主问题是政治体制改革的核心问题[8]。就政治体制的界定而言,它是社会主义基本政治制度的实现形式,以权力配置和职能划分为中心,以协调诸多社会政治组织关系为任务,是具体的政治形式、行为规范和规章制度的总和[9]。置于现代民主政治语境中,政治体制就成为支撑宏观民主制度的载体,其评判标准便是能否释放民主制度的优越性及其制度精神[10]。政治体制改革中的民主改革,即在改革中推进党内民主这一工具引擎[11],以党内民主带动人民民主,保证人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。政治体制改革研究总是围绕中国特色的社会主义民主政治展开讨论,相关著述不胜枚举。例如,黄仁宗将民主化视为政治体制改革的目标[12];俞可平提出增量民主的思路,认为深化党内民主和基层民主是政治体制改革的题中之义[13];高放认为,党内民主、党际民主和人民民主作为中国政治体制的三大民主问题尚未得到根本解决[14];胡伟指出,政治体制改革必须强调顶层设计,党内竞争性选举是民主政治发展的应然路径[15];徐湘林指出,中国的政治体制改革所涉及的民主建设与西方的自由民主相比,在导向和目标上都存在差异。中国的民主建设是国家治理导向下的民主建设,不同于西方的自由竞争选举为导向的民主建设。中国的适应性民主改革旨在改善现行政治体制,提升国家治理能力[16]。林尚立认为,协商政治是中国特色民主政治的基本形态,它从整体上影响着中国民主共和政治的实践与发展。[17]陈家刚总结了协商民主对中国政治发展的重要意义,指出协商民主是建设社会主义民主政治的明智选择。[18]

3.政治体制改革与法治。“法治国家”“法制建设”“司法体制改革”“依法治国”等关键词是政治体制改革研究聚类图谱中的关键节点,这意味着“法治”研究已被纳入政治体制改革研究框架。政治体制改革对法律的体认经历了从强调法制到实现法治的发展阶段。在改革开放之初,政治体制改革依赖“法制建设”,即法律法规的健全和完善,对于法制的认知带有很强的工具理性色彩,法律被视为实现特定政策目标的工具。然而,随着政治体制改革的不断深入,法治理念得以建构,在新语境下,法律的工具理性色彩式微,逐渐演变为一种自身承载目的性和认同性价值的信仰与规范[19]。现如今,法治对于政治体制改革的重要性已在学界达成高度共识。例如,章武生论述了司法体制改革对于政治体制改革的重要意义,由于其平稳性、规律性与结果必然性的优势,应作为政治体制改革的最佳突破口[20];孙笑侠认为,法治是政治体制改革的先导,政治体制改革要加快法治化进程[21]。秦前红指出,以司法体制改革和监察体制改革为引领,近年来掀起一股政治体制改革的热潮,试错性改革已成为政治体制改革的重要路径。然而,党的十八届四中全会指出,凡属重大改革都要于法有据,不允许改革试点脱离法治轨道。因此,改革试点不得逾越法律授权和规定的权限,这体现出政治体制改革的法治化特征[22]。可见,法治化改革始终是纵贯政治体制改革的重要方面,其意在建构中国特色的法治和法律体系,在此基础上健全政治监督与决策的民主机制。

4.政治体制改革与制度建设。“领导制度”“领导体制”“决策制度”“干部人事制度”等关键词在聚类图谱中的分布表明制度建设是政治体制改革的重要线索。从制度建设的成因来看,中国政治体制改革的障碍主要源自路径依赖中形塑的“坏的体制”,即与经济体制改革不相适应的具体制度。因此,政治体制改革必须坚持制度路径基本方向不变,有计划、有步骤地改革具体制度[23]。从制度建设的内容来看,制度建设涉及领导制度、决策制度、人事制度、监督制度等各个领域。以领导制度为例,邓小平在《党和国家领导制度的改革》中提到,改革党和国家的领导制度目的不是为了削弱党的领导,恰恰是为了坚持和加强党的领导[24]。自改革开放以来,党和国家领导制度逐步完善并不断取得新进展。党的十八届六中全会通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,提出坚持集体领导制度。胡鞍钢等人将集体领导体制划分为集体分工协作机制、集体学习机制、集体调研机制、集体决策机制、集体外事机制和集体自律机制等方面,进一步丰富了集体领导体制的理论内涵[25]。以决策制度为例,既有研究从党的决策模式、运行机制、内部结构等多种维度展开论述。例如,周光辉将决策体制细化为结构、方式、机制三种分析单元,借此探讨中国决策体制的民主化、法治化与科学化变革;[26]王磊等人从决策结构、能力和机制三个方面解读了中国决策模式的变化;[27]王绍光、樊鹏等人将中国决策模式解释为“共识型”决策,其特点在于沟通机制的“磨合性”和参与结构的“开放性”[28];鄢一龙、王绍光、胡鞍钢等人基于五年计划编订的实证分析,将党的决策体制概括为“集思广益型决策模式”[29];就运行机制而言,陈玲、薛澜等人以集成电路产业、医改等政策制定为个案,来探究中国决策机制的运行问题,研究发现,中国政治结构下的政治竞争只可能造成程度最低的政策共识,最终达成的方案也很模糊和笼统,决策运行具有“模糊共识型”的特点[30]。总之,既有研究在制度建设问题上已提出诸多富有洞见的观点。

三、改革开放以来政治体制改革研究的发展理路

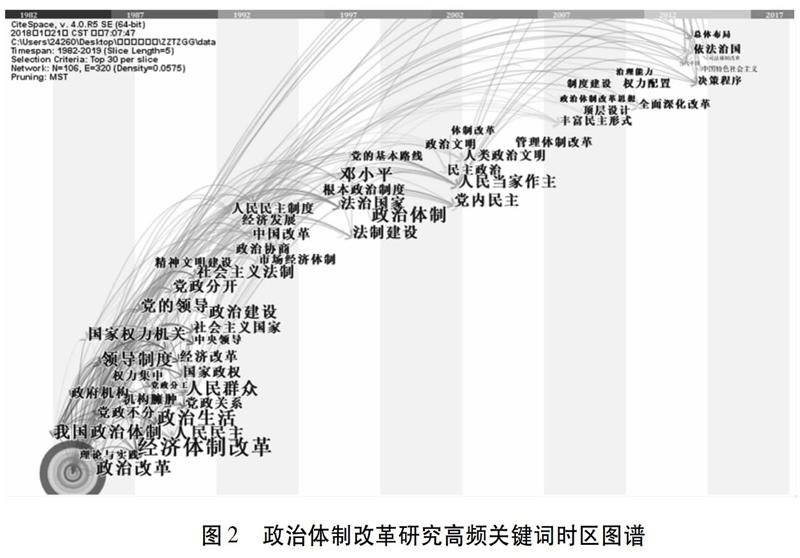

时区视图是知识图谱中以時间维度展现知识演进的另一种视图形式。在CiteSpace中选择Time-zone,以5年为一个时间间隔(slice length),运行软件可得到政治体制改革研究的高频关键词时区图谱(如图2所示)。我们发现,时区图谱将所有的关键节点置于一个横轴为时间的二维坐标中,依据高频关键词出现的起始年份,随着时间的推移节点被依次定位于不同的时区中,其位置根据时间轴依次向上排列。由此,一个自左至右、自下而上的知识演进图就直观地呈现出来。时区图谱从整体上揭示出该研究领域的发展理路。

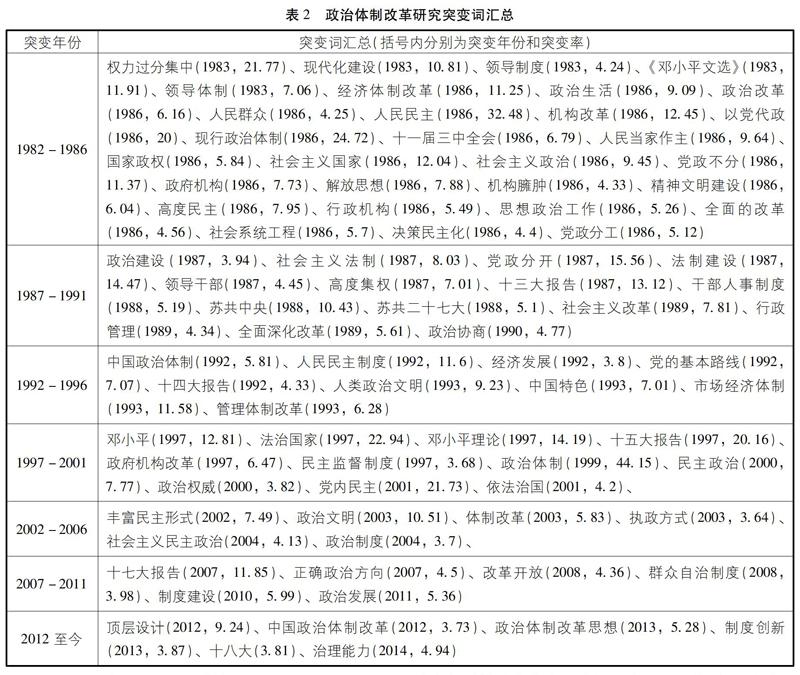

在呈现时区图谱的基础上,笔者尝试结合突变词分析来把握政治体制改革研究的演化规律。将样本文献中的关键词作为研究对象,依据词频年际分布变化,借助时间序列中突变点识别方法检测出关键词发生突变的具体年份,那么在该年份发生突变的关键词就是突变关键词,亦称突变词。突变率(burst值)越高,意味着关键词涉及的研究议题被提及或论述的热度越高[31]。基于时区图谱和突变词的分析,我们可以准确捕捉政治体制改革研究的主题演化过程。笔者也将政治体制改革研究突变词了汇总(见表2)。基于图2和表2所反映的信息,笔者试图结合相关文献对政治体制改革研究的发展理路进行梳理,将其概括为以下三个方面:

(一)问题导向下的历史情境性

在历史制度主义看来,历史情境的复杂程度以及国家与社会结构等宏观变量对政治策略与结果的塑造具有支配作用。因此,要理解和研究某一项制度安排和政策过程,必须联系到国家、社会、经济、文化的发展问题。中国选择渐进式改革路径的原因在于所处的历史情境和既有制度框架的约束[32]。以早期的政治体制改革研究为例,政治体制改革启动伊始,相关研究的问题导向性就逐渐显现。邓小平在十一届三中全会上指出了原有政治体制的弊病,认为过去发生的错误根源于组织和工作制度的不健全、权力得不到有效制约、权力结构不合理等等。因此,在上世纪80年代初,学界讨论最多的话题就是“如何约束权力”。这时,“权力过分集中”“党政不分”“机构臃肿”等高频词汇经常被学者提及,同时,围绕“党政关系”“党政分开”“精简机构”“克服官僚主义”“解决权力过分集中”等针对性措施亦成为学者们探讨的重点内容,这是理论研究具有“问题导向”的直接体现。“问题导向”本质上即“实践导向”,它秉持改造和变革社会的历史使命,主张理论的实践性、革命性、政治性与批判性[33]。问题源于特定历史情境中的社会政治现象,在不同历史阶段表现出不同样态。田国强等人认为,政治体制改革研究实质上就是要解决民主、法治及宪政的问题,其核心在于改变权力过于集中并且监督制约不足的局面,只有通过多重意义上的分权改革才能根治上述根本问题[34]。这是基于全面深化改革、适应国家治理体系和治理能力现代化目标任务这一特定情境

下的准确判断。在政治体制改革推进的各个阶段都会不断涌现出新的问题,这也决定了政治体制改革必是一项异常复杂的系统工程[35]。相应地,政治体制改革的研究内容也非常复杂,以问题为导向的研究需要学者们厘清特定情境中的事实真相并准确描述问题,再以学理方式去分析问题,找到解决问题的对策。所以,政治体制改革研究多以“问题-对策”型研究为主。

(二)政策导向下的顶层设计依赖性

通过顶层设计推动实践发展已成为当代中国社会发展的基本逻辑[36]。深化改革的“顶层设计”是具有历史性重大变革的复杂任务,包括目标模式、体制机制、重点领域、重大工程、关键项目等内容[37]。政治体制改革作为中国特色社会主义伟大实践的重要一环,需要在目标设置和运行机制等方面进行科学的顶层设计,而科学决策正是顶层设计的有效载体。因此,中国的政治体制改革实践是由政策的制定与落实来推进的,政策的陆续出台是为了优化权力配置和职责分工进而解决体制性障碍。

1987年党的十三大报告周密部署政治体制改革,推动体制改革达到新高峰;1992年党的十四大确立社会主义市场经济体制,以此为支点加快社会主义民主政治建设,政治体制改革也步入新阶段;1997年党的十五大提出“继续推进政治体制改革”,强调民主和法治建设,随之出现“法治国家”“法制建设”“依法治国”“民主政治”“民主监督”等新表述;2002年党的十六大首次提出“政治文明”的概念,党的十六大首次明确将建设社会主义政治文明写入党章,此外还提出改进党的领导方式和执政方式,“政治文明”“执政方式”等话题随即进入学界视野;2007年党的十七大提出深化政治体制改革,扩大民主,建设法治国家,发展政治文明,学者们在研究政治体制改革过程中出现的新问题的同时,也对改革开放30年来的政治体制改革作了系统地归纳和总结,因此,“改革开放”成为2008年的突变词;2012年党的十八大以来,政治体制改革迈入新阶段,党的领导集体强调全面深化改革,推动国家治理体系和治理能力现代化。在这一背景下,政治体制改革研究热潮再次出现。十八届四中全会对全面推进依法治国若干重大问题作出系统部署,如图2所示,“依法治国”作为关键节点,成为近几年学者讨论的热点和重点议题。可见,政治体制改革研究依赖于国家的顶层设计,具有明显的政策导向性。

(三)治理导向下的研究嵌入性

十八届三中全会将“推进国家治理体系和治理能力现代化”确立为总目标。现如今,国家治理研究已进入繁盛时期。就政治体制改革与国家治理的关系而言,一方面,通过持续渐进的政治体制改革增强国家治理能力是中国应对社会经济转型重大挑战的关键策略;另一方面,政治体制改革的目标是保障国家治理结构的相对稳定,避免出现治理结构失衡的局面[38]。因此,当前的政治体制改革服务于推进国家治理体系和治理能力现代化的需要。正如程竹汝所言,推进协商民主制度化发展、改革司法体制及其运行机制、健全反腐领导体制和工作机制不仅是政治体制改革的重点内容,同时也是国家治理体系和治理能力现代化的次级命题[39]。相应地,政治体制改革研究也嵌入到国家治理研究之中,不断为后者提供理论支持和改革方案。

四、结论与讨论

基于对改革开放以来政治体制改革研究的文献计量分析,本文希望得出若干有参考价值的结论。在热点聚焦方面,通过对高频关键词聚类知识图谱的剖析不难发现,政治体制改革研究内容是广泛而复杂的,主要围绕政治体制改革与经济体制改革、民主、法治与制度建设之间的相关性进行探究;在发展理路方面,结合时区图谱与突变词的分析,笔者将改革开放以来政治体制改革的研究轨迹归纳为三个方面,分别是问题导向下的历史情境性、政策导向下的顶层设计依赖性、治理导向下的研究嵌入性。

然而,研究发现,改革开放以来的政治体制改革研究仍存在明显不足。其一,研究的波动性凸显。中国的政治体制改革是渐进式的政治改革。自1982年以来,历次党的代表大会报告都会专门论述政治体制改革的问题,阐明政治体制改革的重要意义、现阶段取得的成果以及面临的新任务。从本文的样本文献在各年份的分布来看,历届党代会召开之后都会出现政治体制改革研究的一个峰值,例如,1988年、1994年、1998年、2003年、2008 年、2013年的文献数量分别为188篇、41篇、113篇、103篇、113篇、140篇,相比于其他年份,这些年份的文献数量较多,说明学者们的研究热情较高。然而,每次研究文献数量达到顶峰之后接下来就会急剧下滑,表现出明显的波动性。例如,1991年、1996年、2002年、2006年、2010年、2017年的相关研究普遍下降至冰点,其文献数量分别为5篇、20篇、63篇、44篇、76篇、12篇。可见,政治体制改革研究缺乏稳定性。其二,基础理论研究薄弱。由上文可知,政治体制改革研究具有明显的政策导向性,大多是“问题-对策”型研究,这种研究理路大大限制了学者们对基础理论的探讨。“跟风式”的政治体制改革研究往往只会流于表面的逻辑推论,而难以形成深层次的理论建构。

因此,我们需要正视当前政治体制改革研究的不足并努力作出回应。一方面,要注重增强研究的稳定性。政治体制改革研究应与渐进式的政治体制改革实践相呼应,源源不断地为其供给理论支撑与合法性依据。另一方面,要努力建构政治体制改革研究领域成熟的理论体系,加强基础理论的探讨。学者们应尽量保持在价值中立的立场下理性探究政治体制改革规律,避免盲目追求政策热度或趋之若鹜地提出相关对策。

参考文献:

[1] 许耀桐.当代中国的政治体制改革——纪念改革开放40周年[J].中国浦东干部学院学报,2017(6)∶102-108.

[2] 房宁,张茜.中国政治体制改革的历程与逻辑[J].文化纵横,2017(6)∶27-36.

[3] 韩瑞波.协商民主研究在中国:现状、向度与展望——基于CSSCI的文献计量分析[J].社会主义研究,2017(3)∶150-157.

[4] 陈悦,陈超美.引文空间分析原理与应用——CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014∶41.

[5] 李庆霞.当代中国政治体制改革的困境与出路[J].理论探讨,2013(3)∶26-30.

[6] 金太軍,张振波.论社会冲突与政治体制改革的非线性关系[J].政治学研究,2014(3)∶41-49.

[7] 虞崇胜,张光辉.经济发展方式转变与政治体制改革的内在逻辑[J].理论探讨,2011(2)∶5-10.

[8] 李军,田晓玉.政治体制改革视野下社会主义协商民主建设的思考[J].理论探讨,2013(3)∶129-132.

[9] 杨海蛟.政治体制改革的号角[J].探索与争鸣,2010(5)∶4-7.

[10]张光辉,虞崇胜.参与式民主的成长:中国政治体制改革的现实路径[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2011(4)∶88-95.

[11]陈尧.党内民主:政治体制改革的引擎[J].南京社会科学,2003(9)∶32-38.

[12]黄仁宗.中国的政治体制改革关[J].战略与管理,2002(2)∶72-82.

[13]俞可平.增量政治改革与社会主义政治文明建设[J].公共管理学报,2004(1)∶8-14.

[14]高放.改革开放以来中国政治体制改革的回顾与展望[J].2010(1)∶20-22.

[15]胡伟.政治体制改革与党内竞争性选举——中国民主制度设计的政治工程学[J].人民论坛,2013(2)∶42-55.

[16]徐湘林.政治体制改革与国家治理现代化[J].中央社会主义学院学报,2017(4)∶22-26.

[17]林尚立.协商政治:中国特色民主政治的基本形态[J].毛泽东邓小平理论研究,2007(9)∶17-26.

[18]陈家刚.协商民主与当代中国的政治发展[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2008(2)∶9-17.

[19]李海青,赵玉洁.新起点上的中国政治体制改革[J].科学社会主义,2015(3)∶98-102.

[20]章武生.我国政治体制改革的最佳突破口:司法体制改革[J].复旦学报(社会科学版),2009(1)∶107-109.

[21]孙笑侠.依法治国推动政治体制改革[J].探索与争鸣,2015(1)∶20-22.

[22]秦前红.中国政治体制改革“试点”模式需解决好四大问题[J].中国法律评论,2017(4)∶188-192.

[23]史成虎,张晓红.当代中国政治体制改革的困境与进路——以路径依赖为视角[J].西南大学学报(社会科学版),2013(2)∶24-31.

[24]邓小平文选(第2卷)[M].人民出版社,1994∶341.

[25]胡鞍钢,杨竺松.坚持完善党中央集体领导体制:“七大机制”与核心[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2017(1)∶5-18.

[26]周光辉.当代中国决策体制的形成与变革[J].中国社会科学,2011(3)∶101-120.

[27]王磊,胡鞍钢.结构、能力与机制:中国决策模式变化的实证分析[J].探索与争鸣,2010(6)∶3-8.

[28]樊鹏.论中国的“共识型”体制[J].开放时代,2013(3)∶45-49.

[29]鄢一龙,王绍光,胡鞍钢.中国中央政府决策模式演变——以五年计划编制为例[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2013(3)∶114-122.

[30]陈玲,薛澜.择优还是折衷?——转型期中国政策过程的一个解释框架和共识决策模型[J].管理世界,2010(8)∶59-72.

[31]王莉亚.基于关键词突变的主题突变研究[J].情报理论与实践,2013(11)∶45-48.

[32]雷雨若.中国政治体制改革的演进逻辑——一项历史制度主义的解释[J].社会科学文摘,2016(11)∶44-46.

[33]魏传光.理论研究中的“问题导向”:实质属性、生成空间与基本诉求[J].学术论坛,2016(12)∶1-6.

[34]田国强,陈旭东.现代国家视野下的中国政治体制改革——从何而来,往何处去?[J].学术月刊,2014(3)∶76-84.

[35]王瑞芳.大胆启动与稳健推进:邓小平与1980年代中国政治体制改革[J].晋阳学刊,2016(6)∶71-78.

[36]高建生.十八大以来党中央以顶层设计推动实践发展[J].马克思主义研究,2016(2)∶5-11.

[37]王建民,狄增如.“顶层设计”的内涵、逻辑与方法[J].改革,2013(8)∶139-146.

[38]徐湘林.社会转型与国家治理——中国政治体制改革取向及其政策选择[J].政治学研究,2015(1)∶3-10.

[39]程竹汝.论政治体制改革的重点与国家治理体系现代化[J].上海行政学院学报,2014(2)∶55-61.

【责任编辑:张晓妍】